- +1

巫鸿丨如何讲述敦煌艺术的故事?

文 _ 巫鸿(芝加哥大学美术史系)

对中国古代文化和艺术有所了解的人都会知道敦煌石窟,也会知道这个佛教艺术圣地坐落在联通欧亚的丝绸之路上,但大多数人可能不太清楚“敦煌石窟”和“莫高窟”的区别。精确地说,前者是对甘肃敦煌地区若干佛教石窟的总称,除莫高窟,还包括榆林窟、东千佛洞、西千佛洞、五个庙石窟等。莫高窟则是其中最大的一个,也是世界上所有佛教石窟群——包括南亚、中亚和东南亚的佛教石窟——中持续年代最长、体量最大、保存最好的一个。从这个角度看,完全可以把它视作敦煌石窟艺术的代表。

图1 莫高窟远眺。图片由敦煌研究院提供

“莫高”意为“至高无上”,“千佛洞”是这个石窟在历史上用过的另一个名字。莫高窟整体由南、北两区构成,南区中的近500个洞窟中遍布壁画和雕塑,是学术研究和旅游观光的主要对象。这些洞窟分布在近一公里宽的崖面上,其开凿经历了5世纪至14世纪的千年时光(图1)。它们原来都筑有木构窟檐,并以横向栈道和竖向阶梯相连,但这些室外建筑结构以及许多洞窟的前室在漫长的岁月中都消失了。造成损毁的一个原因是砾岩崖面的松软石质,这种石质易于坍塌,也不适于雕刻佛像和建筑细节。因此,莫高窟中的雕像都以泥塑彩绘的方式制成,即在木架上束以苇草,构筑泥像,然后绘以绚丽色彩(图2)。这些三维塑像一般沿洞窟中轴线安置,从前室延续至后室中心的佛像和佛龛,精美多彩的壁画则覆盖了从墙脚到窟顶的每一寸平面(图3)。经过许多世纪的崩塌损毁,现仍有2400余尊塑像和大约4.6万平方米壁画存于莫高窟中。

图2 莫高窟第45窟的盛唐雕塑。图片由敦煌研究院提供

图3 莫高窟第55窟的中央佛坛和佛像。图片由敦煌研究院提供

时间与空间的叙事

如此众多的绘画、雕塑作品固然可以让参观者大饱眼福,但却给艺术史家提出了一个巨大而持续的挑战,挑战的核心问题是:如何讲述莫高窟石窟的故事?总的来说,虽然过去几十年来出版的有关敦煌美术的书籍和文章数不胜数,但它们的基本叙事框架均为“朝代时间”(dynastic time),沿循着中国历史上的一个个王朝,构造和陈述敦煌艺术的历史。为了把莫高窟纳入这个时间框架,美术史界和考古学界的主流做法是根据建筑、绘画、雕塑的风格和文献材料,对每个含有彩绘和雕塑的洞窟进行断代,将之划定为某个朝代或时期,进而将相同类型的洞窟聚合成组,把整个莫高窟窟群编入自十六国至元代的宏观线性发展,如我们在一本权威书籍中看到的:[1]

(1) 十六国时期(366—439年):7窟。

(2) 北魏(439—534年):8窟。

(3) 西魏(535—556年):10窟。

(4) 北周(557—580年):15窟。

(5) 隋(581—618年):70窟。

(6) 初唐(618—704年):44窟。

(7) 盛唐(705—780年):80窟。

(8) 中唐(781—847年):44窟。

(9) 晚唐(848—906年):60窟。

(10) 五代(907—960年):32窟。

(11) 宋(960—1035年):43窟。

(12) 西夏(1036—1226年):82窟。

(13) 元(1227—1368年):10窟。

虽然不同学者对上表中某些洞窟的断代有不同的看法,但引领这个分期的“朝代时间”概念无疑是建构莫高窟美术史的共享基础,不但在学术研究中,而且在公共宣传、通俗教育、旅游介绍中也起着主导作用。

大家对这种叙述都很熟悉,千百年来,朝代系列一直是讲述中国历史的常规方式,因此这种方式在敦煌艺术研究和介绍中会深入人心自然也不奇怪。但这也正是为什么当我们重新思考如何讲述敦煌艺术的故事的时候,第一个要做的就是对这种传统的时间概念进行反思。当代哲学家吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben)曾提出,任何历史叙事总隐含着特殊的时间概念并受其制约,要引进新的历史观念,就要对所使用的时间概念进行反思和更新。[2]从这个角度审视莫高窟和它所代表的敦煌艺术,我们可以看到朝代沿革只是各种历史时间中的一种,所根据的是特殊类型的史实,同时也规定了特定的讲述历史的方法。笼统地说,朝代时间所依据的是中央政权的更迭,其叙事模式是选择最主要的中央政权来构成一个线性结构,以其年代系列作为衡量其他社会和文化现象的计时框架。

使用这个方式对莫高窟洞窟进行分期和断代无疑是一项严肃和必要的学术工作,对理解莫高窟整体的历史发展有着基础性的意义。但如上所述,作为一种特定的时间概念,朝代时间有着自己的特殊性质和组织历史叙事的功能。对于莫高窟来说,它所提供的是一个宏观的“外部时间”坐标。之所以称之为“外部”,是因为朝代史以中央政权的更迭为线索,严格来说是一种“国家政治时间”。由于朝代史具有明确纪年,它为其他历史叙事——如社会史、文化史、经济史、艺术史等——提供了一种共享的计时方法。在中国,以朝代史作为专史基础是一个非常古老的传统。在艺术领域中,当有关美术历史的文字在东周产生之际,写作者就已经以古代王朝作为不同艺术材质与风格的分期;9世纪中国出现的第一部绘画通史——张彦远的《历代名画记》——亦是从远古记述到著者生活的唐朝。这个惯例延续到现代以至当下,在不同版本的中国美术史通论的“目录”页中一目了然,即便是外国人写的热门教科书——如英国美术史家苏立文(Michael Sullivan)的《中国艺术史》——也不例外。

以朝代史作为美术史叙事框架的最大功效,是把不同地点、不同种类的“中国艺术”现象——包括莫高窟的创始和发展——纳入一个统一的时间坐标系,从而可以相互联系和比对;同时也将美术现象与其他文化、宗教、经济、政治现象通过“共时”和“异时”的联系置入各种原境之中,使美术史家得以进一步发展出历史阐释和解说。但这也意味着,使用朝代史框架的最有效的场合是撰写综合性的通史或断代史,而不是对特定而具体的艺术客体进行细致考证。其原因是,朝代史总是粗线条的,而特定艺术客体的内涵则会细致得多,与之直接有关的事件未必总是王朝更迭,也可能是地域、宗教、家庭、个人等因素。每种因素都具有特殊的时间性,都需要细致的衡量和描述。这些细微的时间系统不是外在和先设的,而需要从作为研究对象的艺术客体的内部提取,我因此将其称为“内部时间”。

这种微观的内部时间与宏观的朝代时间并不相互排斥,二者可以平行存在,甚至在特殊时刻发生互动和融合。实际上这种情况不断在莫高窟的发展过程中出现,下文也会举例谈到。但在更多情况下,建筑空间的改变以及绘画和雕塑风格的演进,并无法以朝代变更或其他政治事件直接说明和严格分期。

因此,如果希望发掘和讲述莫高窟新的故事,需要做的是采取一种更谨慎和实事求是的态度:与其不假思索地即刻着手去确定每个洞窟的绝对年代,并将之纳入朝代时间系统,研究者首先应该发现莫高窟的“内部时间”,把这个窟群看作一个不断发展变化的活体,发掘出洞窟之间的联系和演变逻辑。严格来说,对这种内部时间的建构可以不依靠文献,甚至不必知道赞助人和营建者的姓名,其主要根据是石窟本身的物质和视觉内涵以及变化的空间形式。把这个相对闭合的内部时间进程与具有绝对年代和明确人物的政治史挂钩,是莫高窟史研究的下一项工作:莫高窟中的铭文、碑记和在藏经洞中发现的文献资料使我们得以确定若干具体时间点,并将莫高窟的物质和视觉的历史与古代中国及敦煌本地的政治和文化历史进行对接,了解二者是如何相遇并交织在一起的,由此显示“外部时间”和“内部时间”共同构成的复杂网络。

再进一步,我们还应该反思一个更具有挑战性的问题:“时间”——不管是“内部时间”还是“外部时间”——是不是讲述敦煌艺术故事的唯一线索?提出这个问题的原因是,当我们把时间作为核心线索的时候,已经在不知不觉中采用了“史”的逻辑,而非“美术”的逻辑;后者的内涵不是书本中历时存在的事件和人物,而是空间中共时存在的建筑、雕塑和绘画。访问莫高窟的人看到的洞窟并不按年表排列,而是重重叠叠、大小悬殊、相互参差,将一公里长的崖面化作一个宏伟的“蜂巢”。这种“未经消化”的空间经验是传统美术史叙事希望克服和消解的对象:通过将混杂的洞窟按照内容和风格进行分类和分期,接入线性的历史进程,美术史家创造出一个井井有条的莫高窟历史,就像我们在上文所举的洞窟分期中看到的那样。但这个历史仅仅存在于书本之中,而不再是现实中可触可视的窟室和崖面。作为文本构成,这个时间性叙事取代了洞窟的空间存在,也屏蔽了与空间相关的各种感知和探索。

在一篇有关时间和空间关系的论文中,著名心理学家和艺术史家鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)谈道,“时间维度不具有自身的感官触媒”,而“空间则直接体现于视觉世界之中”。[3]从这个意义上说,“空间”提供了讲述莫高窟故事的另一个视点和维度。以此重新开发敦煌美术资料,一是需要持续把实际存在的洞窟作为美术史调研和阐释的焦点,二是需要从访问者的实际经验出发去理解洞窟的存在和历史意义。这两个观点在“空间”的概念中交汇融合、相辅相成,这是因为空间是人类对客观世界的感知,而非客观世界本身,阿恩海姆将之定义为“控制独立客体系统的感知系统”。以敦煌石窟而言,这个感知系统把石窟化为尺度、形状、方向、远近、比例、范围、边界、中心等特征,也把在不同距离上看到的石窟纳入连续的空间经验之中——从地平线上的山脉到布满洞窟的崖面,再到崖体中的窟室内部与黑暗中浮现出的千百神灵。空间感知的工具首先是身体,然后是眼睛。因此,以空间角度开发敦煌美术资料,必须启动身体的关键作用。艺评家彼得·施杰尔达在谈到如何理解亨利·摩尔(Henry Spencer Moore)的雕塑作品时说:“清空思绪,让身体告诉你什么正在发生。然后你的思维也许会重新开动,思考作品的意义。”[4]这段话很生动地显示出身体对于理解艺术品的重要性,也为笔者最近出版的《空间的敦煌:走近莫高窟》一书提供了贴切的注释。[5]

《空间的敦煌:走近莫高窟》以“空间”为观察和叙事的基本框架,在这个框架中发掘莫高窟的“内部时间”和“外部时间”,以及二者之间的互动。从第一章起,我们跟随往日朝拜者的脚步,从敦煌城走向城外鸣沙山上的莫高窟——途经各式各样的庙宇和祠堂,穿越沙漠中散布的家族墓茔,来到这个绿荫遮蔽的佛教圣地。这趟想象旅行的含义是:历史上的莫高窟属于一个更大的文化和自然空间,也只有在这个空间中才能显示它的意义。在第二章中,我们到达了莫高窟,硕大的崖面充满眼帘。但我们看到的是零星窟室,还是连成一片的飞檐栈道?雄伟的北大像和南大像是否已矗立于山崖表面?窟顶的宝塔和底层的大型功德窟是否重新定义了石窟的边界?这些有关空间的思索将今日的莫高窟整体转化为历史层面上的具体感知,以朝拜者的眼光体味崖面的演变。在第三章里,我们走进洞窟,从窟室内部体验这些由雕塑、绘画和建筑构成的综合体。空间的流动带领我们或围绕中心塔柱右旋,或停伫在主尊前凝神观想,此刻,我们的身体运动转化为视线运动。进入第四章的我们开始在洞窟里观看自成系列的壁画和雕塑,揣摩它们与建筑空间的关系。第五章再进一步,我们把身体凑近图像画面,通过目光的穿越进入其中的图画空间,忘记了石壁和洞室的存在。

下文的讨论将采用以小观大的方式,选取几组石窟实例,来展示如何从空间的角度去观察和思考莫高窟的修建过程,以及如何通过身体和视线理解窟内空间的设计,发现石窟的“内部时间”和“外部时间”。

本文选自 《信睿周报》第72期

“原窟群”:禅观之域

关于莫高窟的起始之年,学者多定为366年,那年敦煌还属于前凉政权。相传当年一位名叫乐僔的和尚希望找个恬静的地方修道,当他来到宕泉河畔鸣沙山麓的此处,“忽见金光,状有千佛”,于是在山上“架空凿岩”,修建了莫高窟的第一座石窟。乐僔建窟之后,又有一名叫法良的禅僧从东方云游至此,在前者的龛旁修建了自己的禅室。

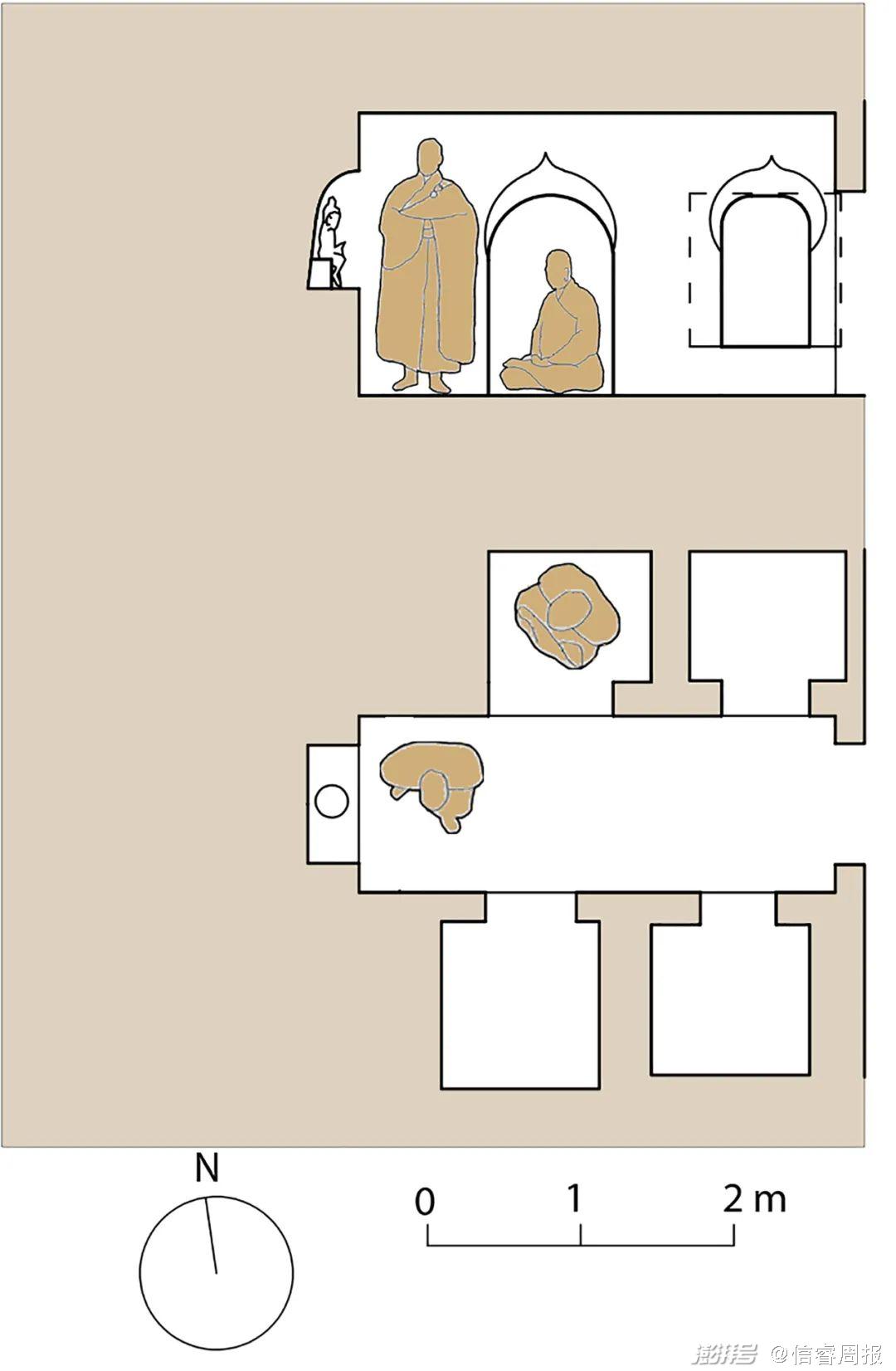

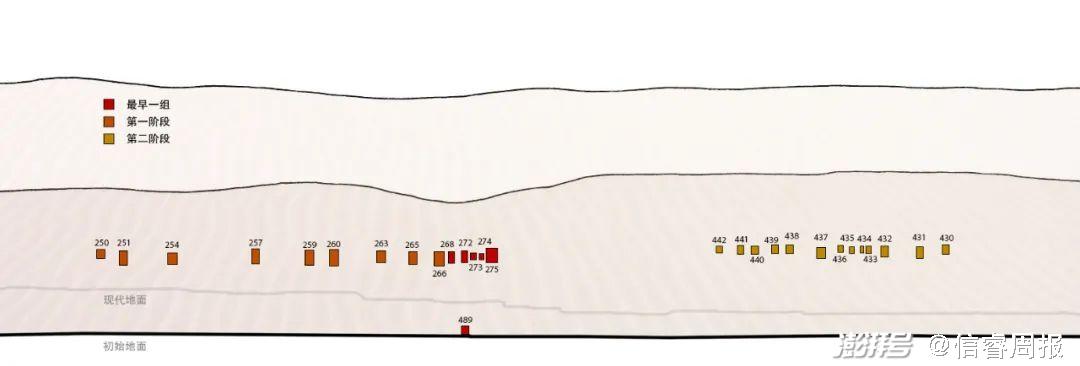

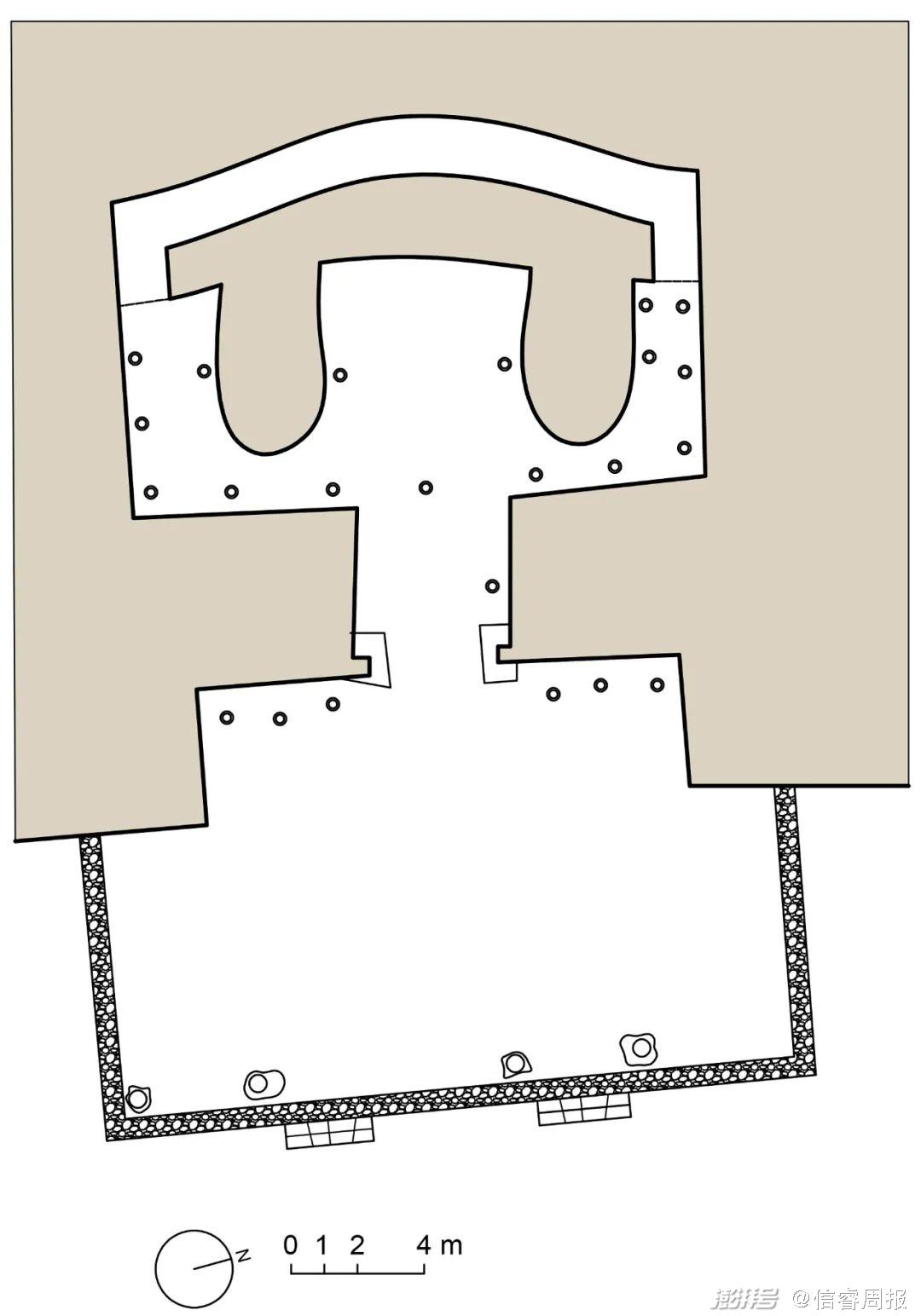

如今,乐僔和法良的禅窟已经找不到了。今天存在于莫高窟的最早的窟是第268、272、275窟,常被称作“北凉三窟”。但是由于学界对其所属朝代存有争议,我把它们称为“原窟群”。这个初期的莫高窟有什么特点呢?首先需要注意的是,它是作为一个建筑群来设计、建造和使用的,营建的目的是实行“禅观”,即僧人坐禅和观像的所在。这种功能解释了为什么这组洞窟的位置选在离地面13米高的崖壁中部,也就是文献中说的“架空凿岩”(图4)。这个地点肯定给施工和观看带来了很大不便,因为在崖壁上开凿洞窟和绘塑佛像明显会比在平地上操作困难得多,而且每次入窟都必须攀登高梯、鱼贯而入。这一特殊选址无疑是出于对窟的宗教功能的考虑。禅观要求澄思节虑、一心向佛。试想坐禅僧人在这里的所见和心态:崖下宕泉河隔离了对岸的红尘世界,高树之颠的静室被转化为佛陀的天宫(图5,图6)。从这里还能看到三危山的峰巅,即乐僔“忽见金光,状有千佛”之处。

图5 莫高窟前的宕泉河。伯希和摄于1908年。公有领域图片

图6 莫高窟山崖前的高树。罗寄梅摄于1943年至1944年。公有领域图片

这三个洞窟的内部空间也是为了这个目的服务的。首先进入南端的第268窟,人们看到的是一个纵向的长方形窟室,沿门道向内伸延,终止于西壁上券形小龛中的佛像(图7)。访问者的第一感觉是窟的狭促尺度:窟顶高1.85米,比常人只高一点点;1.2米宽、3.1米长的“主室”像是一个甬道,每边墙上开凿的两个洞室更加强了这种印象。建造者无疑是以单独人身为参照设计了这个空间,只够一个成年人在其中回转(图8)。两壁所附的禅室更是把这个参照系数压缩到极致:内部1米见方,每室只容一人盘膝蜗居其中。这使我们意识到这四个孤立的禅室和整个洞窟的设计目的:都是通过最大限度地限制使用者的身体运动和彼此之间的交流,来促进内向的精神扩张。

图7 第268窟内景。图片由敦煌研究院提供

图8 第268窟平面、立面图。图片由作者提供

从体量上看,第268窟右邻的第272窟也相当局促,地面面积只有5平方米左右。但如果我们是从第268窟直接过来的话,由于此窟接近正方的窟形和向上升高的覆斗顶,会使人有一种预想不到的豁然开朗的感觉。图像和雕塑充满了墙面和窟顶:西壁佛龛里庄严的佛陀及其两旁舞动的听法菩萨、侧壁上静坐的千佛、窟顶的宫伎乐,都出现在井然有序、比例协调的界框中,构成视觉上的张力(图9)。主尊弥勒佛似乎身处于一个虚幻的空间,围绕他的四重身光和头光中绘有千佛、天人和光焰。在修禅僧人的意象中,这些千佛和天人正从佛身不断化现出来,处于石窟焦点上的佛龛因此被想象为宗教奇迹集中发生之处。

图9 第272窟内景。图片由敦煌研究院提供

图10 第272窟立面和想象的跪拜者。图片由作者提供

有学者根据这个窟的“殿堂窟”的形制推测,它可能是僧侣使用的讲堂。但是考虑到它的有限尺度以及主尊佛像靠近地面的位置,它所提供的仍然是以单独身体为参数的个人性空间,从四面八方涵容着参拜者的身躯,激发出其与佛界的交流和互动(图10)。这个充满音乐感和超验意味的小窟因此可能仍是为了禅观而建,四壁和天顶上的绘画和雕塑实现了在参禅时“优游净土,常与佛会”的想望。这种想望在接下来的第275窟中得到了最强的体现。这是三窟中最大的一个——从第268窟到第272窟再到第275窟,窟内的空间尺度几乎以成倍的速率增大,天顶高度从1.85米到2.5米再到此处的3.6米(图11)。但增加速率更快的是佛像尺度:第275窟中高及窟顶的主尊达3.34米,几乎是第272窟中佛像尺寸的三倍(图12)。我们在此看到的因此是两个共生的变化:增大的空间允许造窟人展示硕大雄伟的佛像,而呈现这种佛像的愿望也必然促使了空间的扩张。

图11 第275窟平面、立面图。图片由作者提供

图12 第275窟内景。图片由敦煌研究院提供

与此相关联的是更深层次上的一个变化,即主尊和观者之间的空间关系:第268窟的交脚弥勒坐在西壁上部远离地面的券龛中;第272窟中倚坐弥勒像的位置大大下降,但离地面尚有一段距离;第275窟的弥勒则坐在建于地面的基座上,交叉的双脚轻触浮于地面的两朵莲花。容纳佛像的佛龛相应消失,这个佛教中的未来佛似乎从壁后走了出来,与前来参拜的人共处一室。从另一个角度看,参拜者也可以想象自己终于进入了弥勒的场域。实际上,这个窟的中心主题就是弥勒的“兜率天宫”——除了主尊弥勒佛,造窟者还在主尊两边南北壁的上半部,煞费心血地塑造了两组相对的微型阙形建筑,其中端坐着手印各异的交脚菩萨,反复地表现弥勒的天上宫阙(图13)。

图13 第275窟北壁的兜率天宫。图片由敦煌研究院提供

塔庙窟:身体的叙事

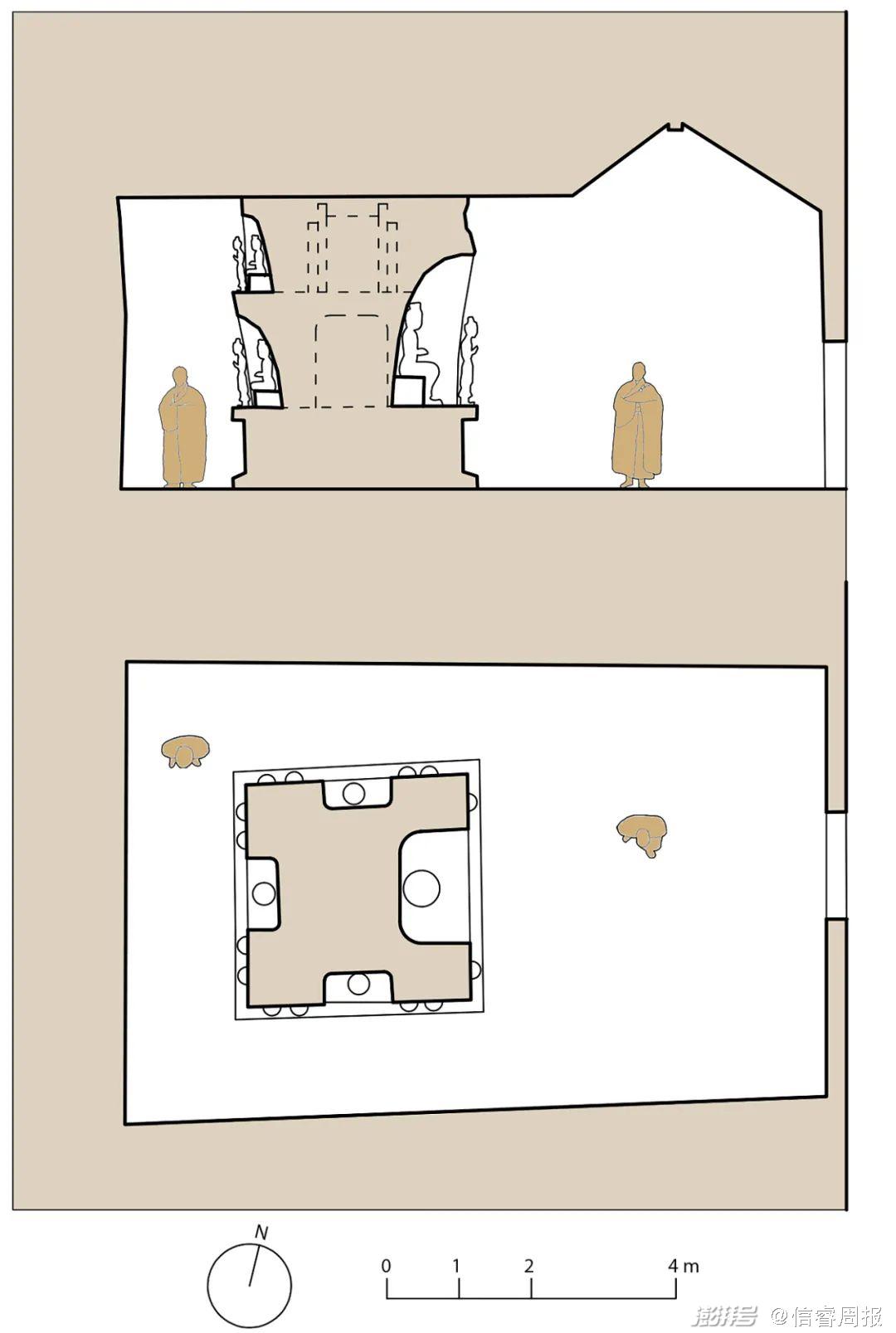

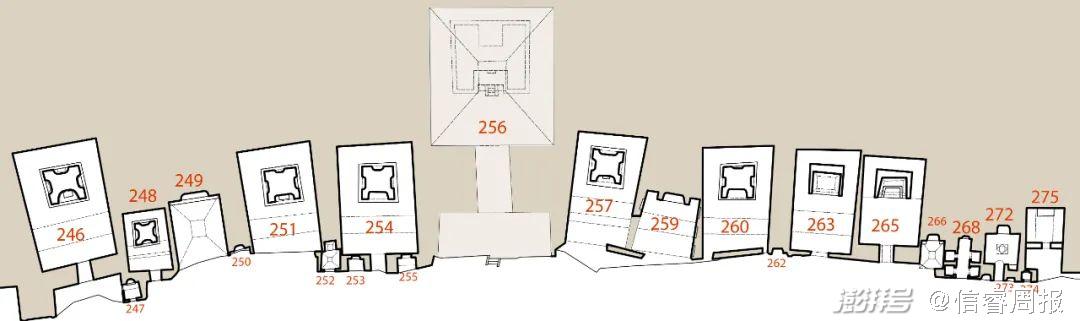

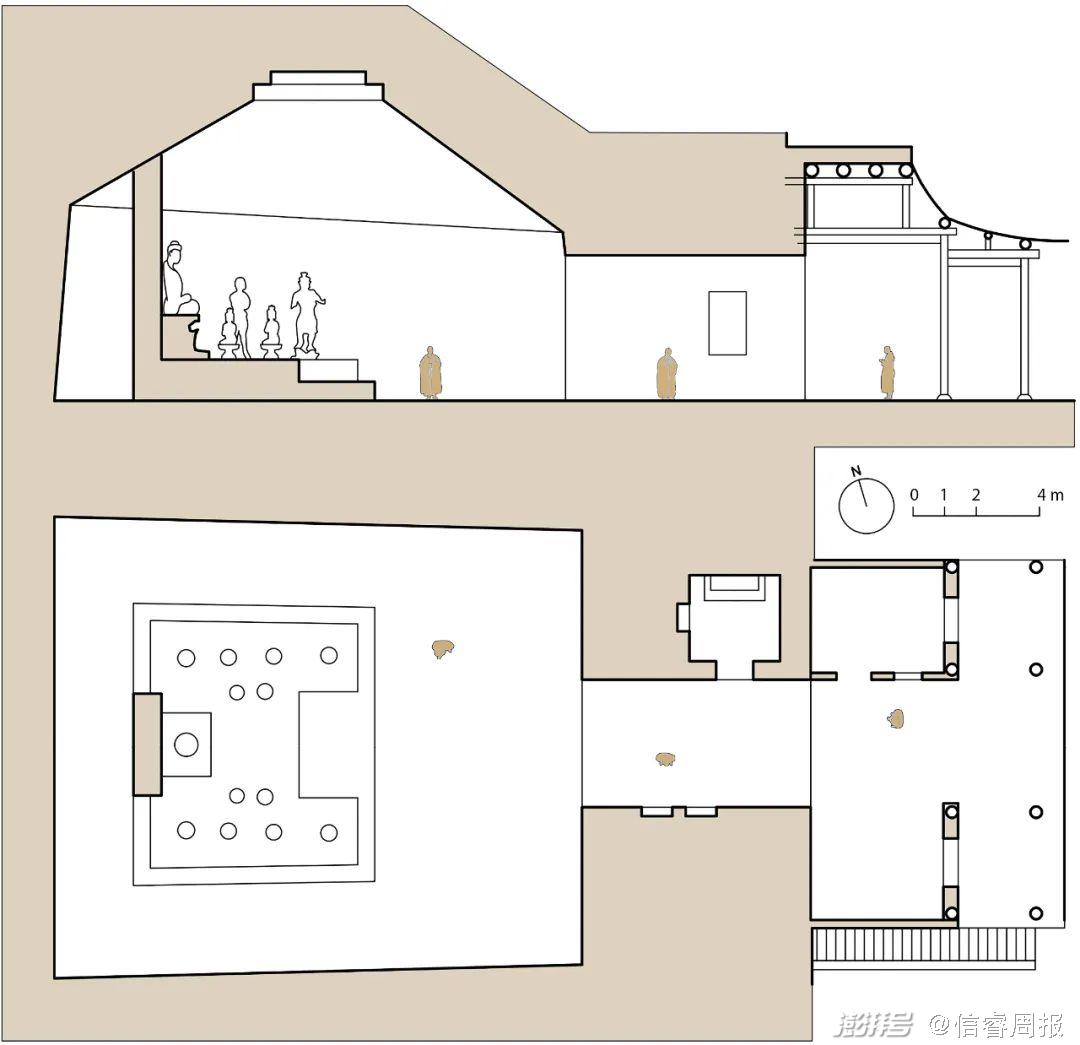

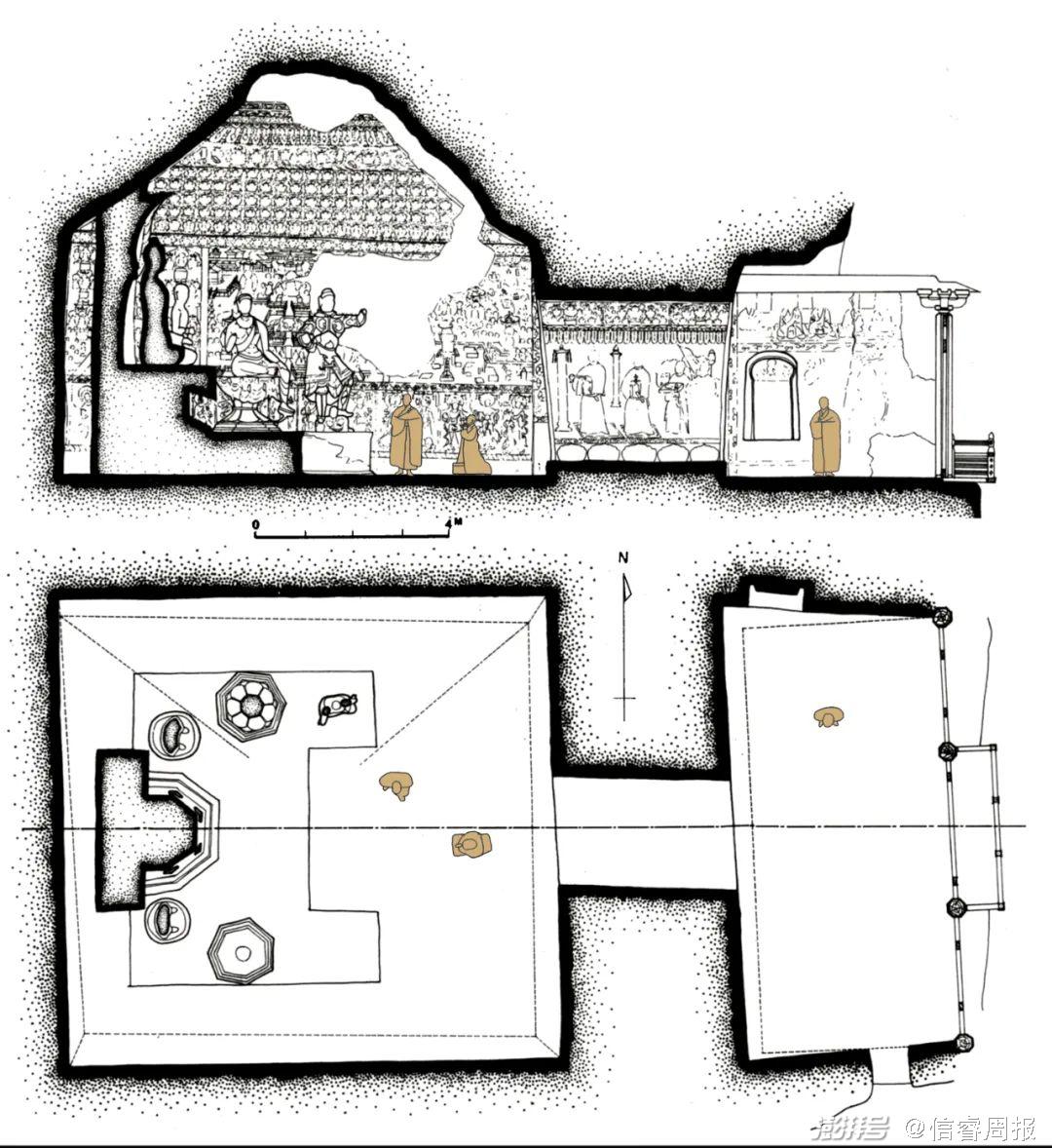

莫高窟下一阶段的发展,是以存在的“原窟群”为起点,在崖面中部向南北方向不断伸展,建构了横向排列的一个个单窟或双窟(图14)。多数新窟采用了一种全新的空间模式,明确显示出造窟者对传统的改辙更新。这种新模式在石窟考古和美术史写作中一般被称作“中心塔柱窟”。但“塔庙窟”这个名称更能揭示其内涵,因为这种窟的原型不仅是中间的“塔”,而且包括了以塔为中心的“庙”(图15)。现实生活中的塔庙在塔周围或后方辅以佛堂,院中的空地供僧徒绕塔礼拜。

图14 莫高窟初期崖面。图片由作者提供

图15 第260窟平面、立面图。图片由作者提供

从崖面位置判断,最早引进这种模式的窟应该是与“原窟群”比邻的第265和263窟(图16)——这两个窟的尺度和结构极为相似,可能响应了北魏皇室营造的云冈石窟中的“双窟”组合。但由于这两窟在10世纪以后被全部重修重绘,原始状态难以复原,紧接着的第260窟可以被视作新一代石窟的更佳代表。此窟和早期的“原窟群”处于同一水平面上,崖面上残留的孔洞表明原有栈道连接(图17)。如果参拜者从右边的“原窟群”一路过来,其进入新窟的第一印象会是空间规模的突变:第260窟的进深近10米、最宽处6.4米,面积比“原窟群”中最大的275窟还要大上一倍。而且,此窟前部模仿一间覆以人字披顶的木构建筑,最高处达5米,比275窟高了1.5米左右。虽然此窟前壁已毁,但参照保存较好的第254等窟,其入口上方原来开有相当大的明窗将自然光线引入窟内,也增加了室内空间开敞通透感。

图16 “原窟群”和下一阶段新建洞窟。图片由作者提供

图17 “原窟群”与邻近洞窟的栈道在崖面上残留的孔洞。图片由作者提供

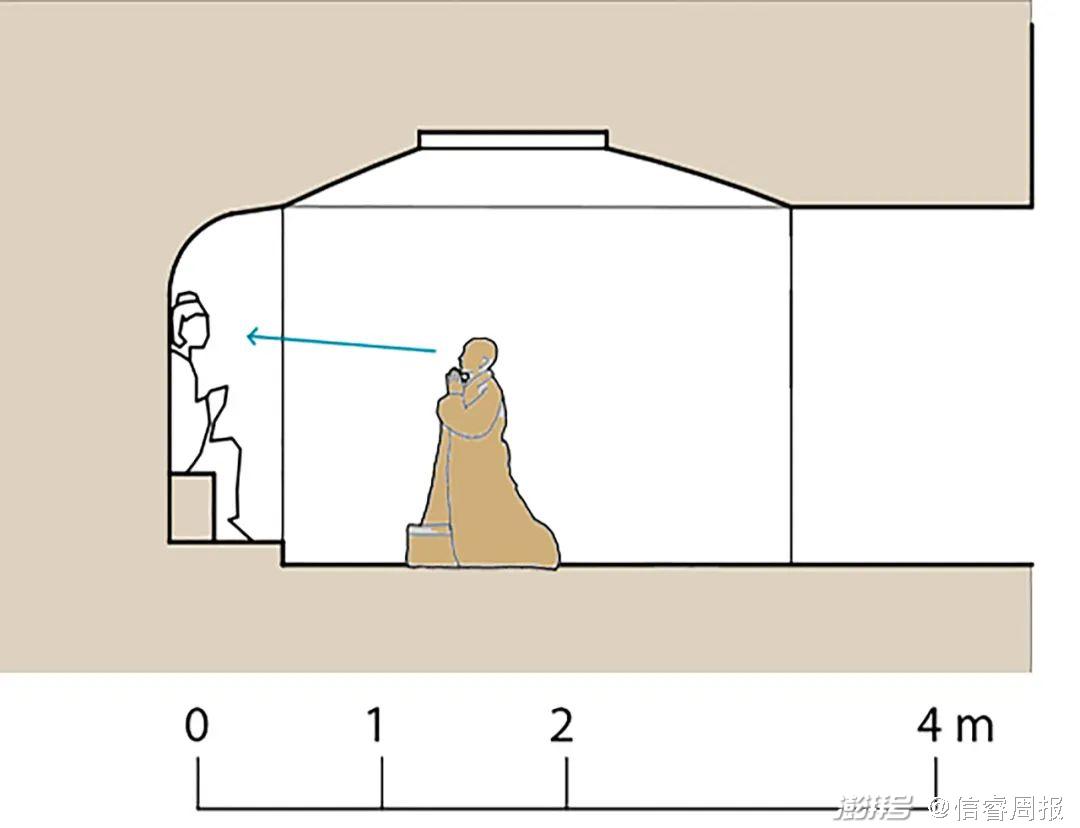

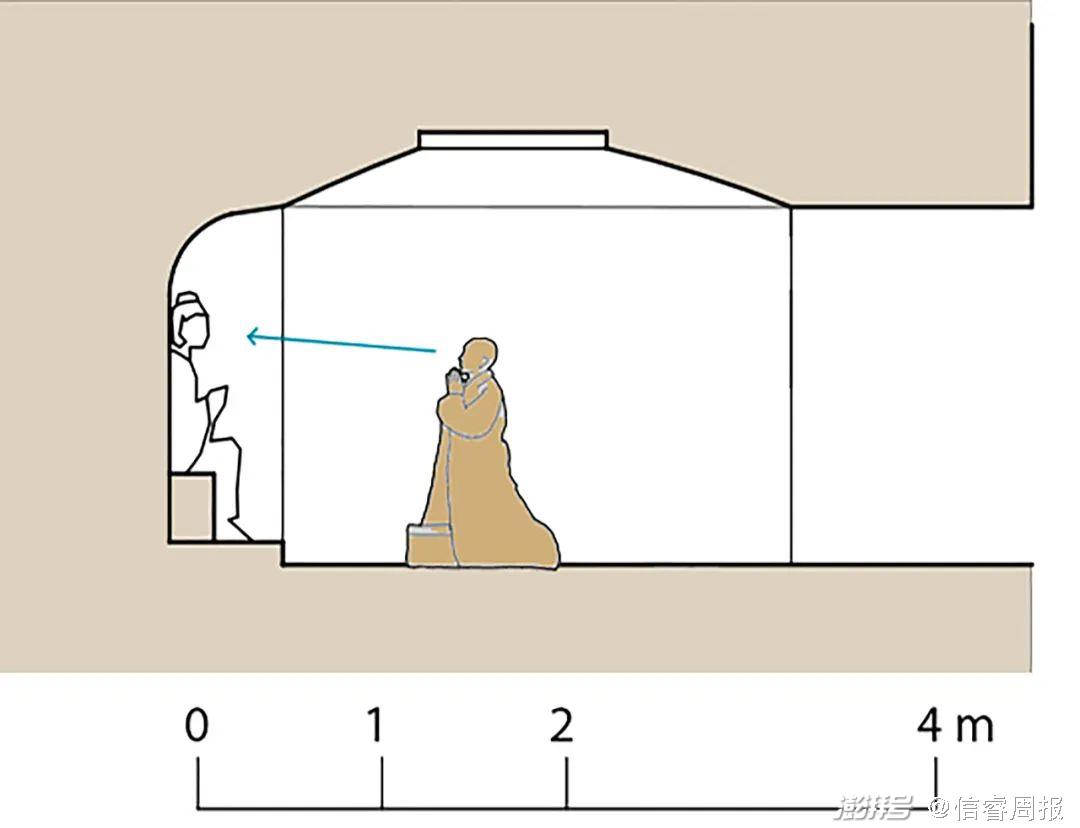

洞窟尺度的突然增大隐含着新的空间概念:这些新窟的设计不是为了禅观的打坐默想,而是将整个寺院浓缩入连贯的空间中,提供一系列拜佛和绕塔的场地。从基本结构来看,这些窟的内部建筑都以人字披顶下的前部、中心塔柱和环塔回廊三部分组成。莫高窟早期洞窟一般不设单独的前室,中心塔柱窟前端的人字披顶实际上隐含着前室的概念,与平顶的石窟内部构成空间的对话。建造者在人字披顶的两面斜披上用硬泥塑造出写实的木椽,上绘建筑装饰纹样(图18)。人字披顶两端山墙上以实木制作斗拱,强化仿木屋顶的真实性。

图18 第260窟前部人字披。图片由敦煌研究院提供

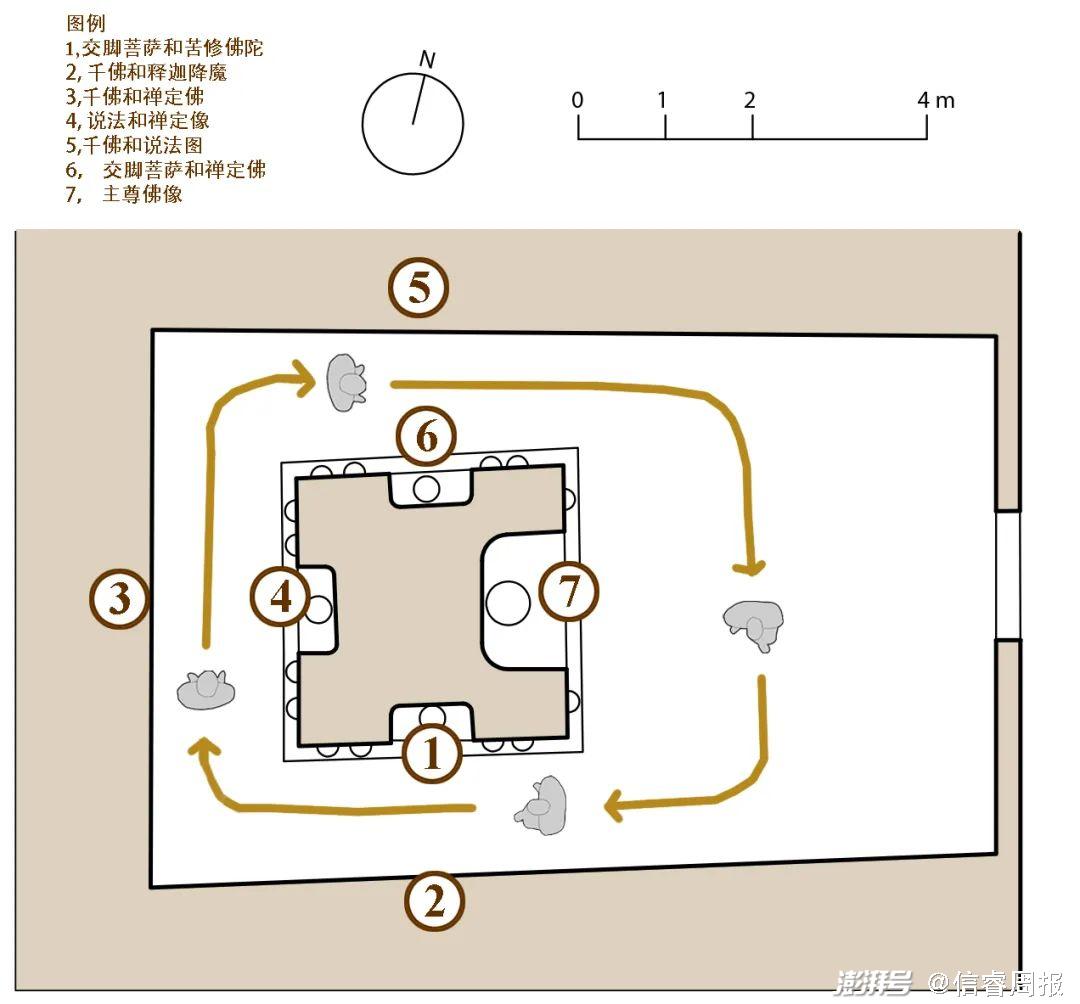

披顶下与中心柱前的空间共同构成敞亮的前厅,在建筑形式(模拟的木构屋顶和梁柱)和礼仪功能(拜佛)上都指涉着佛堂的礼仪空间,为朝拜者提供了在窟中履行这些仪式的场所。面向窟内,朝拜者将面朝中心塔柱正面龛中的倚坐主尊,两边则是千佛围绕的佛陀说法图像(图19)。这个空间进而与塔柱四周的回廊相接,引导信众进行随即的绕塔礼仪。佛教典籍反复教导,绕行佛塔不但能使信徒接近佛陀,开启心中佛性,而且能使众生免于堕恶。学者一般认为,在第260窟这类中心塔柱窟中,信徒的旅行应从左侧开始,沿顺时针方向围绕塔柱旋览一周。在此过程中,塔柱上的雕塑与墙上的壁画逐一映入行礼者的眼帘,以特定的次序和组合传达佛教教义(图20)。

图19 第260窟中心塔柱正面。图片由敦煌研究院提供

图20 第260窟右旋礼仪及主要题材示意图。图片由作者提供

当参拜者沿此“右旋”仪轨在此窟中绕行时,他们将从中心“塔”的东边(或正面)转到南边,在那里他们将被两组佛像夹持:右手边中心柱上是以雕塑形式表现的两层佛像——上层阙形龛中的交脚弥勒菩萨和下层双树圆券龛中的苦修佛陀(图21);左手边则是以绘画形式表现的千佛和释迦降魔(图22)。再巡至塔后的西面,此处壁面上的千佛围绕着禅定中的佛陀,而右边中心柱的上下两层则展示着说法和禅定像。走到洞窟北部,左方壁面上的佛陀被千佛环绕,在鹿野苑中说法;右方中心柱的上层再次看到阙形龛中的交脚弥勒菩萨,回应着塔柱南面上层佛像,下层佛像则从苦修变为禅定。信徒们在此之后转回到中心柱正面,在敞亮的“佛堂”中再次向主尊行礼。

图21 第260窟中心塔柱南侧苦修佛像。公有领域图片

图22 第260窟南壁降魔成道壁画。图片由敦煌研究院提供

第220窟:家族时间的内化

莫高窟的许多石窟是作为“家窟”修建的,我们知道的有阴家窟、翟家窟、宋家窟、李家窟、吴家窟、陈家窟、杜家窟等;其他如大王窟、天公主窟、张都衙窟、吴和尚窟、王僧统窟等也是由豪门大族中的显赫个人建造的,往往也具有家窟性质。藏经洞所出的《营窟稿》中写道:“既虔诚而建窟,乃福荐于千龄。长幼阖家,必寿延于南岳。”[6]此外,像“九族韶睦”“光照六亲,祖孙五枝”等词语也不断出现在修建洞窟的功德记中。[7]历史学家马德因而概括说:“因为敦煌在历史上实际上是世家大族的敦煌,所以在某种意义上讲,莫高窟的营造历史也就实际上是敦煌世家大族的历史的一部分。”[8]

在这个整体环境中,我们可以聚焦于一个特殊的家窟,近距离观察这种建筑维系家族纽带、延续家族运命的宗教和社会学意义。此窟是由浔阳翟氏家族于初唐时代修建的第220窟,它在整个莫高窟历史上的重要意义反映在两个方面:从它在窟面上的位置看,此窟距离前代的洞窟达140米之遥,肯定出于建窟人的着意选择(图23);从壁画的内容和形式看,此窟引进了一种与以往全然不同的样式,包括大幅的阿弥陀经变(图24)、药师经变、维摩诘经变等,很可能是从唐代首都长安延请画师来此绘制的。[9]结合其特殊位置和原创图像,可以认为建造此窟的翟氏家族有意强调其家窟的独立性,以此彰显家族的历史和功德。

图23 第220窟修造时的位置。图片由作者提供

图24 第220窟阿弥陀净土变。图片由敦煌研究院提供

对此窟的介绍一般强调其创建者是“乡贡明经授朝议郎、行敦煌郡博士”翟通,但窟内翟道弘、翟直、翟玄迈等人的供养画像和题记,说明此窟的建造从一开始就是家族集体活动。佛龛下方于初唐时期题写的“翟家窟”三字,更明确指出这是该家族的集合性宗教礼仪中心。家族活动的一个基本特点是世代传承,因此翟通的后人翟直在天宝十三年(754年)又加立了一方石碑,以纪念祖上修窟的功德。此碑现在定名为《大唐伊吾郡司马上柱国浔阳翟府君修功德碑》,残块于1963年在莫高窟前发现,其内容经过几位敦煌学者的考订逐渐清晰。碑文起始处以家族历史作为中心话题,把浔阳翟氏的谱系追溯到三代之前的帝尧,经二十五代至修建此窟的翟通。碑文撰者以极大篇幅追述各代祖先的行状和前辈修窟者的盛德,最后在结尾处点出此窟“记镌佛菩萨、镂先亡[人]”的意义。与碑阳上的历史回忆对应,碑阴则铭刻了新一代翟氏家族成员的姓名和官职,从第二、三排的兄弟辈到第四排的子侄辈均为立碑人翟直的家人。通过共同赞助此碑,他们把祖先建造家窟的功德延续到当下和将来。

又过了170年,翟通的九代孙、时任归义军节度使押衙守随军参谋银青光禄大夫、国子祭酒兼御史中丞上柱国的翟奉达,于五代时期的同光三年(925年)再次重修此窟,在甬道北壁画了一幅包含佛教偶像和家族成员的壁画(图25)。画面中央是骑狮的“新样”文殊,东西两侧画文殊、观音立像。新样文殊下部的发愿文写道:“……先奉为造窟亡灵,神生净土,不坠三涂之灾;次[为]我过往慈父、长兄,匆(勿)溺幽间苦难,长遇善因;兼为见在老母,合家子孙,无诸灾障,报愿平安,福同萌芽,罪弃涓流绝笔之间。”与此对应,画幅下部绘男性供养人画像七身,从左边开始分别为“亡父”翟讳信、“亡兄”翟温子、翟奉达本人、翟奉达弟翟温政、“宗叔”翟神德、“亡孙”定子、及“亡男”善囗(图26)。此外,翟奉达又在此窟甬道南壁的一个小龛的南壁上书写了“检家谱”题记,从九世祖翟通开始追述家族的历史。

图25 第220窟甬道北壁壁画。图片由敦煌研究院提供

图26 第220窟甬道北壁壁画局部。图片由作者提供

第96窟:朝代时间的纪念碑

到了7世纪末,已经有200多个洞窟陆续出现在莫高窟的崖壁上。虽然莫高窟在此期间经历了多次朝代变换,但其扩建过程基本上遵循着一套持续的内在机制。窟群的扩展基本上是通过水平延伸形成的,集中在崖壁中部,既不触及地面,也不靠近崖顶。各层石窟以栈道相连,并通过阶梯与地面及其他层次相接。时人如此描写这一建筑群的面貌:“嶝道遐连,云楼架迥。峥嵘翠阁,张鹰翅而腾飞;栏槛雕楹,接重轩而灿烂。”[10]

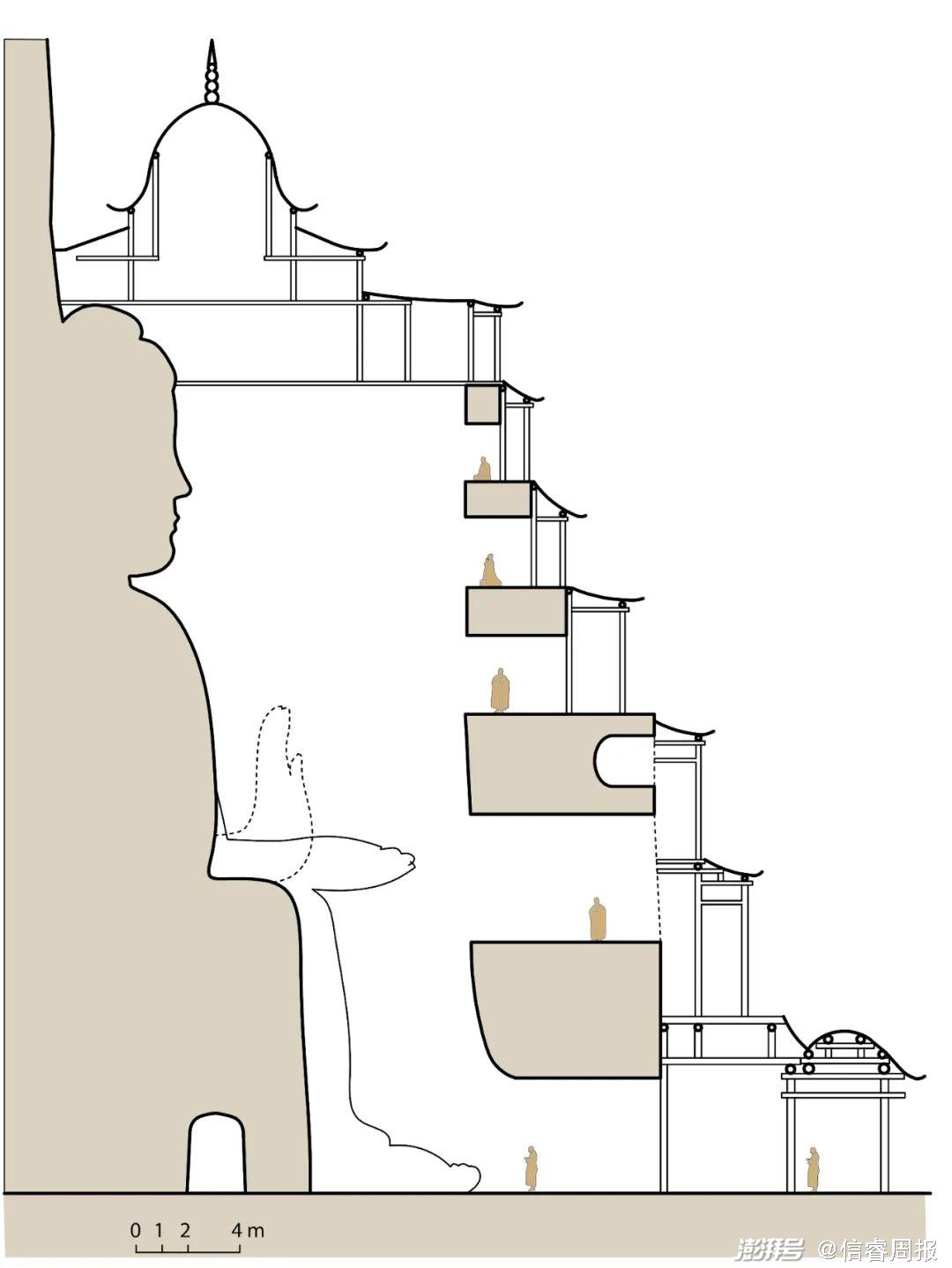

首次打破这一“嶝道重轩”形象和营建机制的,是修筑于7世纪末、被唐代敦煌人称为“北大像”的第96窟(图27)。学者一致认为它的开凿与武则天的政治企图有直接关系。史书记载薛怀义等人于载初元年(690年)造《大云经疏》,颂扬武则天是天女下世,理应入主天下。武则天随即敕令全国建造大云寺,北大像是这个官方计划在敦煌的直接反映。这个窟不同寻常的政治意义使建窟者引进了莫高窟从未采用过的“大像窟”形式,从地面至崖顶雕凿35.5米高的弥勒倚坐像,围绕佛像依山崖建造40余米高的木构建筑,从外观看如同一座雄伟壮观的楼阁(图28)。

图27 20世纪初期的第96窟外景。伯希和摄于1908年。公有领域图片

图28 第96窟平面和立面示意图。图片由作者提供

北大像的建造不但给莫高窟增添了一个体量巨大的标志性建筑,而且改变了莫高窟的整体面貌和建造逻辑。此前建造的数百个洞窟中虽然不乏规模宏大者,但均从属于窟群整体,无一具有北大像这种“主宰性”威力——它的出现顿时为莫高窟的崖面整体提供了一个强大的视觉中心。如上文所说,在此窟出现以前,莫高窟的扩充是通过水平延伸实现的,历代形成的窟列都集中在山腰中部。而作为一个具有多层楼阁立面的巨型窟,北大像突兀竖直的形象隔断了山崖上原有洞窟的平行延伸。

图29 从第96窟底层看主尊佛像。图片由作者提供

从内部空间看,该建筑底层是一个宽阔的“大像堂殿”,殿内两边原有四大天王的巨大塑像。礼拜者可通过狭窄甬道瞥见主室中的佛座,走进主室后,则发现自己站在巨型佛像的脚下,目光随佛体向上无限延伸(图29)。佛陀体量和空间的深邃使礼拜者感到佛力之无穷和自身的渺小,就像《增一阿含经》中描写的那样:

如来身者,为是大身,此亦不可思议。所以然者,如来身者,不可造作,非诸天所及……如来身者,不可摸则,不可言长、言短,音声亦不可法则……如是佛境界不可思议。[11]

从这个角度看,这个窟的修建目的是让信徒得以接近和目击这个“不可思议”的神圣佛体——同时也是唐王朝和武则天权威的象征。因此,在屏蔽大像容貌的同时,窟中的木构楼阁也提供了走近佛的渠道:楼阁各层之间有竖梯联通,使礼拜者得以逐级而上。在攀登过程中可从佛的脚下升到其膝盖、胸部和头部,在不断增高的望台上巡览佛陀的身体。当礼拜者到达最高一层直对佛面时,其所获得的不但是观看过程的完成,而且是自我宗教意识的升华——通过对硕大佛像的朝圣,得以观瞻佛陀“不可思议”的整体(图30)。

图30 从第96窟最上层看洞窟。图片由作者提供

“归义军”洞窟:政权、宗教和家族的合一

北大像和稍微晚些建造的南大像(第130窟)共同造成的一个重要后果,就是这两个核心建筑自然地为莫高窟整体引入了“中心”和“等级”的观念:离二者越近,就越靠近整个石窟的中心,因此也就最被有权势的僧人和统治者需求。这个趋势在9世纪中期开始的“归义军时期”以后变得更明显。归义军是由敦煌将领张议潮在推翻吐蕃在当地的统治之后建立的、由张氏家族控制的地方政权,史称“张氏归义军”时期。之后被曹氏家族在914年取代,一直延续到11世纪30年代,也就是中原地区的宋仁宗时期。不少归义军的首领——也就是敦煌地区的实际统治者——把他们的“功德窟”修在毗邻南北大像之处,他们的亲属和当地宗教首领也如此为之。

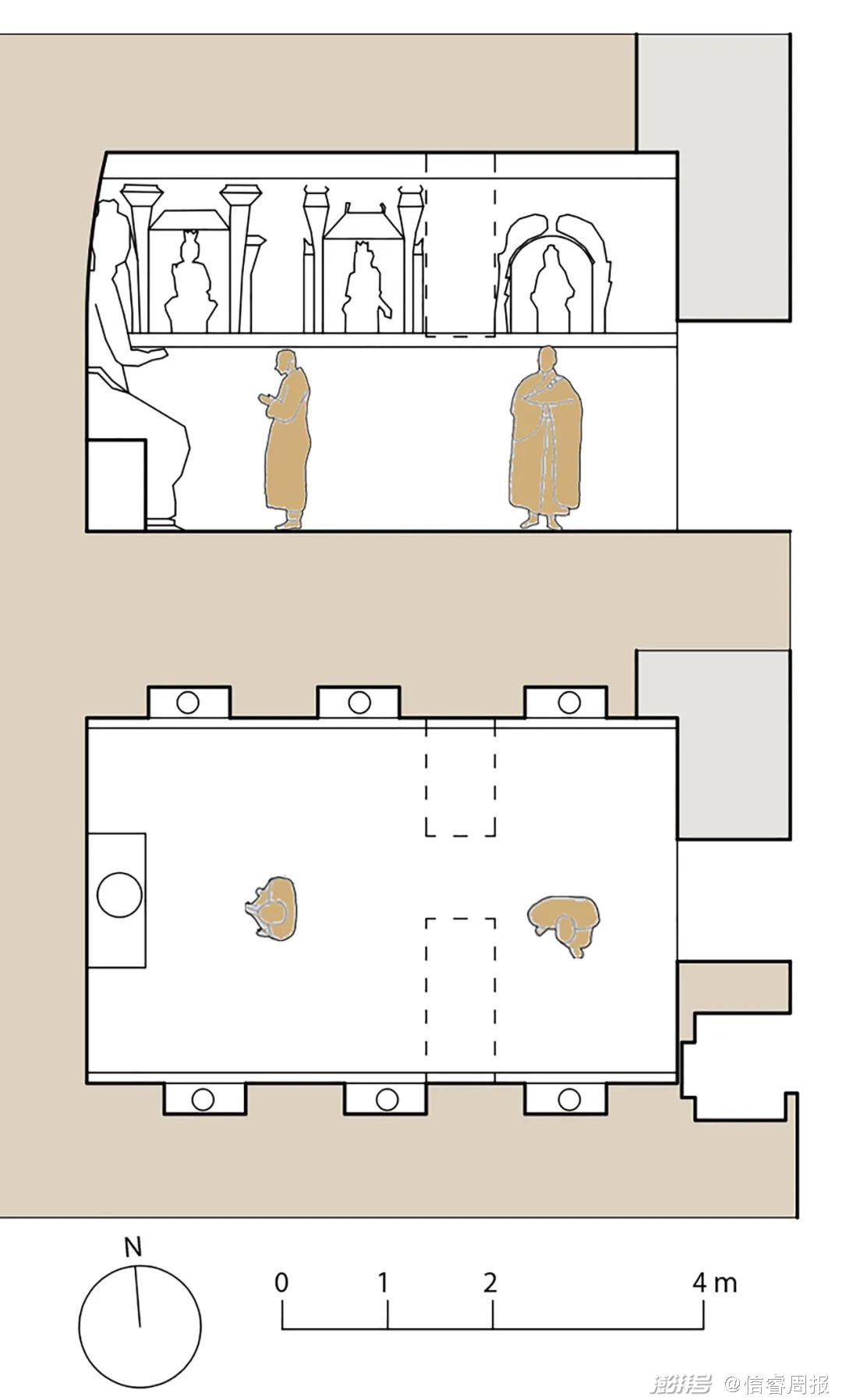

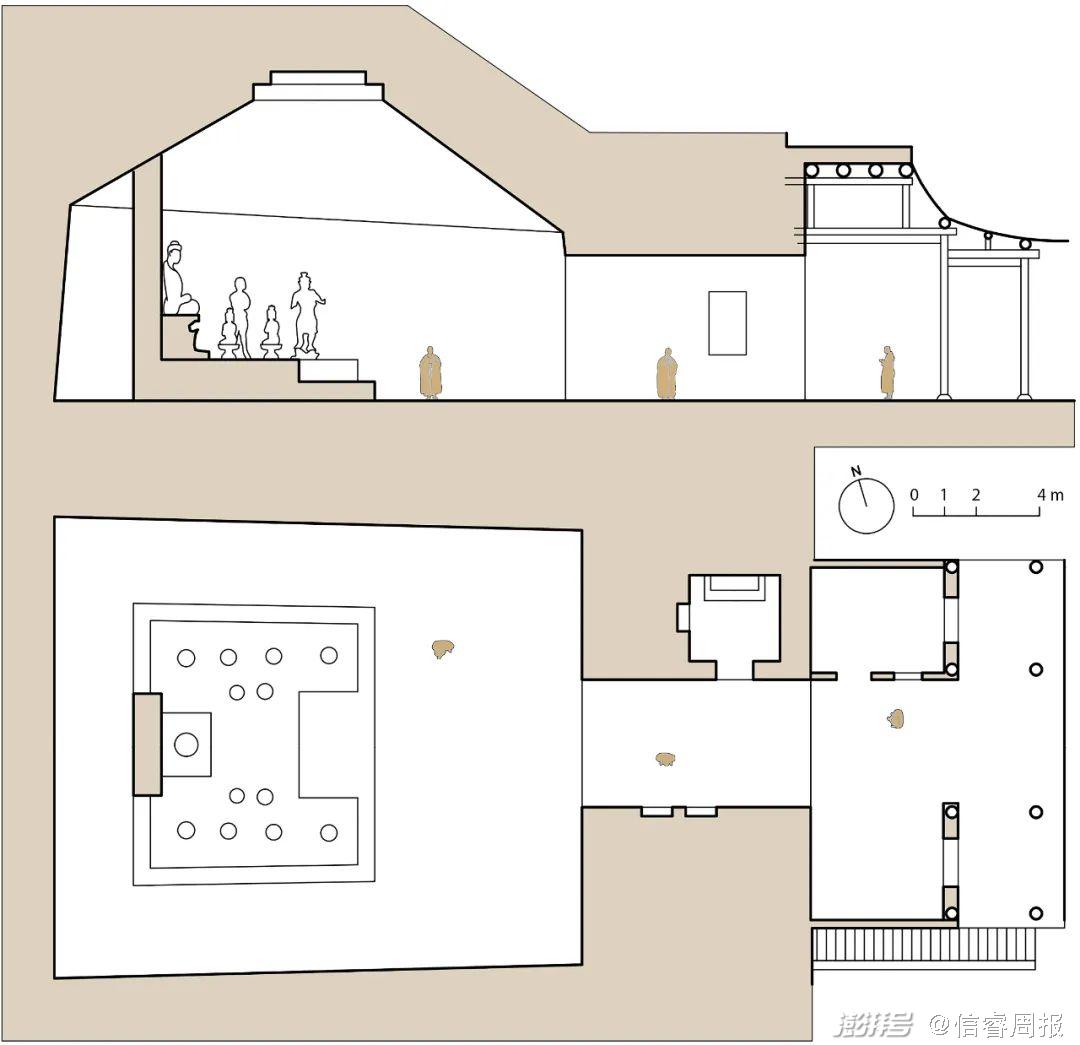

这些大型洞窟大多建在莫高窟崖面的底层,它们不同寻常的规模、窟前的华丽殿堂以及频繁的佛事活动都给莫高窟创造了一个新的形象。这些洞窟的内部空间布局也发生了一个重要变化:人们在佛窟中心建造了独立的佛坛,上面放置了佛、菩萨、弟子、天王塑像(参见图3)。由于这个改变,宗教礼拜的对象从窟室后部移到中心,礼拜者不但在进窟瞬间就能瞻仰到这些神像,而且可以从两旁甚至四周观望,由此感到自己真的置身于佛陀神域之中。这个新式样被称为“中心佛坛殿堂窟”,在10世纪到11世纪期间成为一些大窟的样式。

在这个基础上进而出现了“背屏式殿堂窟”或“背屏式窟”,其醒目标志是在中心佛坛后部竖起的一面顶天立地的背屏,上与四阿顶的西披相接(图31)。莫高窟的首个背屏式殿堂窟是第16窟,是当地的佛教教团领袖洪辩为自己建造的功德窟(图32)。此窟开在莫高窟崖面底层,由木构前室、甬道和主室组成。与洪辩在此之前修筑的第365窟和第366窟共同组成复式的三层结构(俗称“三层楼”),这组建筑则成为他的纪念碑。这也是为什么在洪辩去世之后,第16窟甬道旁的一间斗室——很可能是他生前修禅的场所——被改造为其“影窟”,其中栩栩如生的雕像盛放着他的骨灰(图33)。

图31 第16窟平面、立面图。图片由作者提供

图32 第16窟内景。图片由敦煌研究院提供

图33 第17窟中的洪辩像。图片由敦煌研究院提供

由于洪辩在当地的崇高地位,第16窟为9世纪晚期的一些大型洞窟提供了模仿的样式,其中包括第二代归义军节度使张淮深为自己建造的第94窟和当地僧人何法师建造的、结合了戒坛和家窟功能的第196窟。后者的位置靠近崖顶,是莫高窟保存最好的晚唐洞窟。窟室中央是一个80多厘米高的佛坛,上塑一佛、二弟子、二菩萨、二天王。整组塑像被佛坛托起,更显得高大威严(图34)。

图34 第196窟平面、立面图。图片由作者提供

莫高窟的另外一个重大变化发生在曹氏归义军时期。1951年,由宿白、陈明达等考古学家和建筑史家组成了一个勘察组,对莫高窟做了一次非常重要的调查。他们的一项发现是莫高窟崖面大幅露天壁画的遗迹,位置距现在地平面6至10米(图35)。虽然这些壁画由于长期暴露在外,为风沙所磨蚀,已经模糊不清,但明显是同一时期所作。壁画原来至少有半里(1里=500米)长,内容包括天工楼阁、祥云等形象,楼阁的尺度几乎和真实建筑一样大。[12]这个发现的重要性在于证明莫高窟在10世纪发生的一个巨大变化:这个佛教石窟在其历史上首次作为一个“整体”被修缮和改建,其背景是曹氏归义军统治者设立了专门机构和官员,对石窟的开凿和修缮进行集中管理,对莫高窟进行了全面修饰,建构统一的窟檐和栈道,并在崖壁上绘制大型露天壁画。从1950年的调查和现存的痕迹看,这些壁画以五光十色的佛殿、祥云和天人形象,把整个莫高窟山崖转化为佛国净土。

图35 莫高窟崖面壁画遗存痕迹,周真如摄。图片由作者提供

这一发展也使我们看到掌控敦煌地区政治、经济和宗教权力的豪门大族对窟群的整体外观发挥了越来越大的影响作用,通过建立政治性的大像窟和纪念碑性质的功德窟,为这个窟群添加了最为宏大辉煌的建筑,甚至力图将整个石窟转化成自己政绩的记录。但这些雄心和努力仍不过是莫高窟建设的一部分,而非全部。另外三个过程也自始至终地在改变着莫高窟的面貌——虽然是以完全不同的方式:第一个过程是中小型窟龛的开凿在莫高窟从未停止,逐渐填满了窟面上的所有可用之处;第二个过程是对旧窟的改建翻修,翻新时经常把前室和门脸加宽,使外观焕然一新,同时也不乏毁旧窟以造新窟的情况;第三个过程是各种非计划内的自然损害,包括历史上发生过的若干次大型坍塌。所有这些人为因素和自然界的变迁都给莫高窟的整体外貌留下不可磨灭的痕迹(图36)。这个过程仍在进行:石窟保护和旅游事业也不可避免地造成了石窟整体外观的巨大变化(图37)。美术史家的责任因此总是在变化和保存的协商之间找到自己的位置和视点,探知业已消失的历史原状。从空间上重构访问莫高窟的历史经验,就是这种努力的一部分。

图36 20世纪初期的莫高窟,斯坦因摄。公有领域图片

图37 加固工程之后的莫高窟,周真如摄。图片由作者提供

注释:

[1] DUAN W. Dunhuang Art Through the Eyes of Duan Wenjie[M]. New Delhi : Abhinav Publications, 1994: 289-90.

[2] AGAMBEN G. Time and History: Critique of the Instant and the Continuum[M]//Infancy and History: The Destruction of Experience. London: Verso, 1993: 91.

[3] ARNHEIM R. A Stricture on Space and Time[J]. Critical Inquiry 4, 1978, 4: 653.

[4] SCHJELDAHL P. Heavy: The Sculpture of Richard Serra[A]. New Yorker, 2019: 74-75.

[5] 巫鸿. 空间的敦煌:走近莫高窟[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2021.

[6] 法国国家图书馆藏敦煌文献P.3405号。

[7] 法国国家图书馆藏敦煌文献P.4640、P.3608号。

[8] 马德. 敦煌的世族与莫高窟[J]. 敦煌学辑刊, 1995, 2: 43.

[9] 以往学者注意到此窟壁画的特殊性,曾建议其“画样”可能来自长安。荣新江. 贞观年间的丝路往来与敦煌翟家窟画样的来历[J]. 敦煌研究, 2018, 1: 1-8. 但从创作实践上看,如此精美的巨型构图和大量的细节不可能是当地画家根据简单画样创作的,而更可能是外来的画家和作坊的手笔。游方画家和作坊是中世纪宗教艺术中的一个固定机制。

[10] 郑炳林, 郑怡楠. 敦煌碑铭赞辑释(增订本)[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2019: 258.

[11] 《增一阿含经》第21卷 ,《苦乐品》第29卷。

[12] 陈明达, 等. 敦煌石窟勘察报告[J]. 文物参考资料, 1955, 2: 56.

(原载于《信睿周报》第72期)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司