- +1

对话徐冰:艺术、文字与历史

采访 + 撰稿 _ 姜伊威(复旦大学文史研究院博士在读)

艺术家徐冰

图片由徐冰工作室提供

当代艺术家徐冰自幼见过不少历史学家,翦伯赞给他提供过画材,张芝联给过他画册。历史学家身上有一种特定气质,这种气质的来源或如钱钟书所说:“历史考据只扣住表面的迹象,这正是它的克己的美德,要不然它就丧失了谨严。”

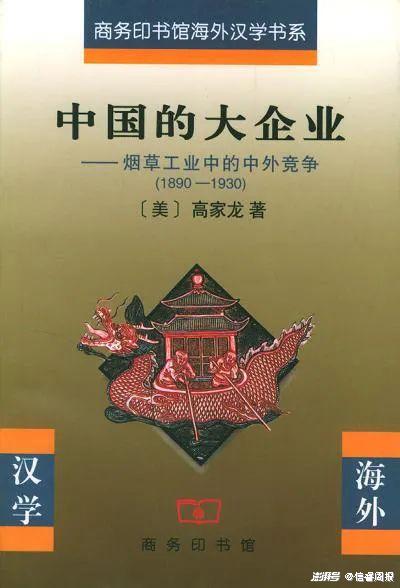

徐冰的作品也是“谨严”的,其“谨严”在于作品逻辑中严丝合缝的对立统一思想:从文字出发走向“反文字”,从纪念碑出发走向“反纪念碑”,诸如此类。但是,从历史学的角度来看,徐冰的作品恰恰带来一种破除的力量—即便其本意并不在于破除历史学。作为历史学人,我们受教于王国维提出的“二重证据法”,即文字和文物的史料互证,这是近代以来中国历史学将本学科纳入“科学”之域的“武器”。但愈是对徐冰作品的内在观念深入了解,愈会对文字和文物的基本定义产生动摇。更让我感到有意思的是,在“烟草计划”系列作品中,徐冰用高家龙(Sherman Cochran)的《中国的大企业:烟草工业中的中外竞争(1890-1930)》做成了烟草装置《黄金叶书》,而这本书是一本中国近代经济史专著。

中国的大企业

[美]高家龙 著

商务印书馆 2001

在浦东美术馆主办的“徐冰的语言”展览期间,我有幸专访了徐冰。在第一次采访结束后,我对上述问题的思考越发着迷,也隐隐地意识到,徐冰应该是对固化的历史叙事持怀疑态度的,因此有了本文呈现的第二次访谈。诚然,当代艺术与历史学是泾渭分明的两个领域,徐冰作品内外与历史学界的某些“渊源”未必意味着真正的“逻辑联系”。但跨领域的对话和思考是有益的,“历史学如何描述一个过去的事实”更是一个会被永远追问的命题,我们不妨从徐冰的作品视角出发,看看能发现什么。

姜伊威:我认为您及您的作品是出了名的难写。因为当艺术家自己把作品解释得很完整时,评论家和艺术史学者就很难找到切入点。但艺术作品总该保持解读的开放性。您怎样看待对作品解释的严密性和开放性之间的矛盾与平衡?

徐冰:艺术作品的核心不能被语言、照片或别的东西取代,只有在现场,才能感受到这个作品到底是怎样的。越是好的作品,越要在现场看,在别的任何渠道看都会降分,这是一个前提。但在今天,有几个问题。当代艺术和观念有很大关系,艺术往往掺杂个人观念,严格的观念无法通过图片进行彻底表达。而我们是读图的种族,图是一目了然的,不需要用观念阐释。问题是,对于当代艺术的观众,离开文字的阐释,他们就没法进入艺术作品本身了。观众习惯了必须要先读文字阐释,读完才有思想的依靠,才能进入作品;如果离开文字,就不知道切入点在哪里,这是今天的观众和艺术家的悲哀。我还发现,理论阐释反倒把观众推得更远。越阐释,观众觉得离作品越远。当然,我难免会受环境影响。我确实觉得,好的艺术家都是思想型的人,但同时必须把思想转换成有效的艺术语言。但艺术家的思考能不能用纯艺术的语言表达出来?艺术家因为担心观众无法理解自己要表达的东西,或是本身能力有限,无法完成思想表达,所以总要有文字阐释。当然,我创作时希望用最朴素最亲和的语言,而绝对不使用西方经典理论或者引用当代哲学理论,因为这会把观众推得更远。而且,用后一种方法去做阐释的人,可能并没有真正进入作品本身。

姜伊威:您的作品是观念先行,还是作品先行?

徐冰:我觉得它是一个来回的过程,不是单向的。比如《背后的故事》。当时,德国柏林的国家东亚博物馆要给我做个展(《背后的故事》系列的第一件作品在该馆举办的“徐冰在柏林”回顾展中展出——编者注),我对博物馆里有关德国二战的历史特别感兴趣,所以我想,如果我的新作品能跟本地的历史政治发生关系就更好了,这相当于特殊的材料、特殊的社会语境。但那个时候我并不知道自己要做什么。你说这是“观念”还是什么?比如美术馆里的大玻璃,这是观念吗?这是一个材料性的东西,而我想做含有这些元素的作品。

有一次我去西班牙,在机场办公区看到毛玻璃背后有一盆花,真好看,很像国画的阴影、晕染。这时我想到了柏林的国家东亚美术馆丢失的那些画,它们被苏联红军弄到圣彼得堡的美术馆地下室,苏联人不还。我觉得这段历史很有意思,很值得反思。机场的毛玻璃先是让我想到了美术馆的大玻璃,之后我想,有没有可能用这种手法来表现那些丢失的绘画?后来,我用大玻璃做了《背后的故事》。虽然那时制作出来的效果不如在浦东美术馆展出的那么好,但当时我已经感觉到这种表现手法的有趣之处。我当时觉得最有意思的是,这种手法可以让丢失的绘画在原本属于它们的地方呈现,就像这些绘画的灵魂、影子、幽灵一样在这里重现。

姜伊威:您怎么看待艺术史?好的艺术家都有艺术史自觉。

徐冰:我越做艺术,越觉得艺术史没有确定的规范。100个人眼里有100种艺术史,谁都可以说,“我认为的艺术史是如何的”。而且,有意思的艺术家往往无法被放到艺术史里,因为他们太超前,是同时代周围艺术家衬托下的异类,很多年以后人们才认识到他们的价值。这类艺术家的突然出现使艺术史家不太容易把他们整理出来,同期艺术与时代的关系的体系会被破坏掉。

姜伊威:您说有的艺术家很超前,比如杜尚的《泉》一出来,之前的艺术史失效了,所以只能拿杜尚另起一头,开始写当代艺术史。但慢慢地,学者又会往前找到塞尚、马奈,把他们和杜尚以及之后的达达主义等接续起来,重建一个艺术史脉络。总之,艺术史试图把一个艺术家、一件艺术作品固定在某处。您怎么看待艺术史里和您有关的写作?

徐冰:任何解读都有可能是对的,都可能提示了新的空间。1992年前后,我在纽约东村的地摊上看到《加德纳艺术史》,其中居然收录了《天书》,我才意识到《天书》已经在美国和欧洲的一些艺术史教科书里出现很多年了,它被放到《加德纳艺术史》跟中国艺术有关的章节。这一章节一共就介绍了三件作品:一件是石涛的作品,一件是《收租院》,一件是《天书》。这部艺术史著作有70多年历史了,每5年修订一次。所谓修订,是指不能再对内容进行修改,只能补充。如果改了内容,就说明以前传递给学生的知识是有误的,所以特别慎重。可是它对《天书》的解释是“对中国传统文化的反思”之类,我觉得这种理解就不太对。

姜伊威:外国人可能体会不到语境,看不出《天书》中的汉字是无意义的?

徐冰:倒也不是。他们更倾向于从政治或反省传统文化的角度去解读。艺术史里有很多误解。进入艺术史当然很好,作为艺术家会很高兴,但不能把这太当回事儿。艺术史会制约艺术家,导致艺术家在创作时以艺术史为知识参照来思考艺术。西方艺术教育是以艺术史写作为引导展开的,阐释作品是西方艺术教育里很重要的一部分。当然,这也会有负面作用,比如会让学生对作品不负责任、对阐释特别看重,所以当代艺术就成了现在这种状态——作品好坏不重要,阐释才重要,而且阐释都以艺术史为唯一参照。老师在授课时总会要求学生要把艺术家的个人经历和作品联系起来,为什么艺术家会选择做这个,为什么会选择这种材料;另一个要求就是,要找出这个艺术家和艺术史上某些艺术家之间的关系。当代艺术教育强调的这两点,我觉得是有问题的。

姜伊威:我看到《何处惹尘埃》时很震撼,感觉这个作品像纪念碑一样,但所用的材料又是灰尘。它还启发我想到,“9·11”事件的灰尘是不是一个出土文献?它本身来自现场,但是作为土壤,最多只能在考古时用来测定年代,我们一般不会认为它有历史意义。人们更注重类似画像石的物件,因为其中包含了历史信息。您怎么看《何处惹尘埃》?它是一个纪念碑性质的作品吗?它是文物吗?

徐冰:《何处惹尘埃》具有纪念碑性质,因为它起因于“9·11”事件。但这个作品的核心并不是为了纪念这个事件,它谈论的其实是精神世界和物质世界的关系。不知道你读没读过郑岩的《铁袈裟》?那本书谈废墟,也提到了这个作品。你刚才的考虑很有意义,“9·11”事件的尘埃一定具有文物性质。美国加州的一家历史博物馆真的来向我要尘埃,他们可能认为这些都是历史证据。任何宗教都是从尘埃到尘埃,可是由于政治、经济、利益、价值观不一样,最后就变了。我觉得人类的问题就在于忘了最核心的知识。

为什么世贸双子塔顷刻就回到平地?因为尘埃是最恒定的物质状态。“9·11”事件就是积攒了不正常的物质能量。我当时就意识到,完全是双子塔自身的能量把自己摧毁的,恐怖分子利用了它携带的那种能量。我看着这两栋楼一前一后倒下来,第二栋楼完全是模仿着第一栋楼的样子倒下来的。飞机撞上后,楼的上面一段仿佛被融化一般开始往下撒,一层一层地被地心吸下去,最后回到最“正常”的状态。它的能量没有了,全给用光了,最后把自己摧毁。沙砾也是文物,每一块石头都是化石,里头都有当时的微生物或者其他东西,任何一块石头都是珍贵的、不一样的,都有着上亿万年的历史。

《何处惹尘埃》(2004),英国威尔士国立博物馆

图片由徐冰工作室提供

姜伊威:您的许多作品都在颠覆历史学的基本结构,历史学一是相信文字,二是相信文物,但您把文字和文物的意义都颠倒了。所以我想问:您信不信历史?

徐冰:我做了《蜻蜓之眼》以后,倒是对历史有反思。我一直在想,如果有能力,比如把北京望京地区所有的监控录像全部存起来,留给100年以后的人看,这是不是历史?它只是历史的碎片。历史是什么?历史只是客观的碎片吗?我们再设想,比如说如果在鲁迅的时代,在鲁迅的住处放一个监控,我们对鲁迅的研究一定和现在的很不一样。

姜伊威:说到鲁迅,很多影视剧里都出现过鲁迅的形象,比如许鞍华的《黄金时代》,里面的鲁迅一出场就让人觉得像,而有的影视剧里的鲁迅却让人一看就觉得不像。既然现在我们谁都没有见过活着的鲁迅,为什么会有像不像的感觉?

徐冰:我们想象中的鲁迅和真正的鲁迅肯定不一样。很多东西都被符号化和神圣化了。我们说艺术作品要看原作,并不是为了让你看清楚那个东西,而是要从原作上接受一种气息,你会感觉到这些文化符号和你之间的距离在改变。

姜伊威:气息特别重要。您说过古元对中国人的刻画是很“像”的,指的就是这种气息。早期画宣传画的中国艺术家,很多后来转做政治波普。但在您转向当代艺术的过程里,很难看到政治波普的意味,您是有意和它保持距离吗?

徐冰:不是。政治波普很有意思,但我当时没有在国内。当时美国的文化语境很多元,那里的艺术家已经做过政治波普的东西,所以当时它在西方的语境中已经是过去式了,我们面对的是一个全球化的思考。所以,我的很多作品都切身生活在两个文化语境里。一个大的全球化背景,无形中会要求你把自己文化中特有的、有价值的东西带到这里面,这样你的东西才有效。来自不同文化的艺术家都在往里带自己的东西。如果我当时在国内,也有可能参与政治波普。

姜伊威:您是怎么发现安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的复制性的?

徐冰:1983年前后,《美术研究》杂志翻译了一些讲世界美术的文章,谈到沃霍尔,配了三张黑白的美国总统肯尼迪的太太杰圭琳的小图,重复印刷。我一看到,就特别有感觉,因为我是做版画的,但我们做版画的一直没有抓到“什么是版画”,版画的力度和特殊性到底来自哪里,没人跟我们讲过,我们也没体会到。看到沃霍尔的作品,我才想到:这种重复性、复数性真是一种力量,一种语言,只有版画才有。这一直影响着我的艺术。后来的《地书》《蜻蜓之眼》都跟重复性和复数性有关。《蜻蜓之眼》就是重复性、规定性、间接性的表达。听起来简单,就是一个板子印来印去,但这其实是当代文明里非常核心的元素。

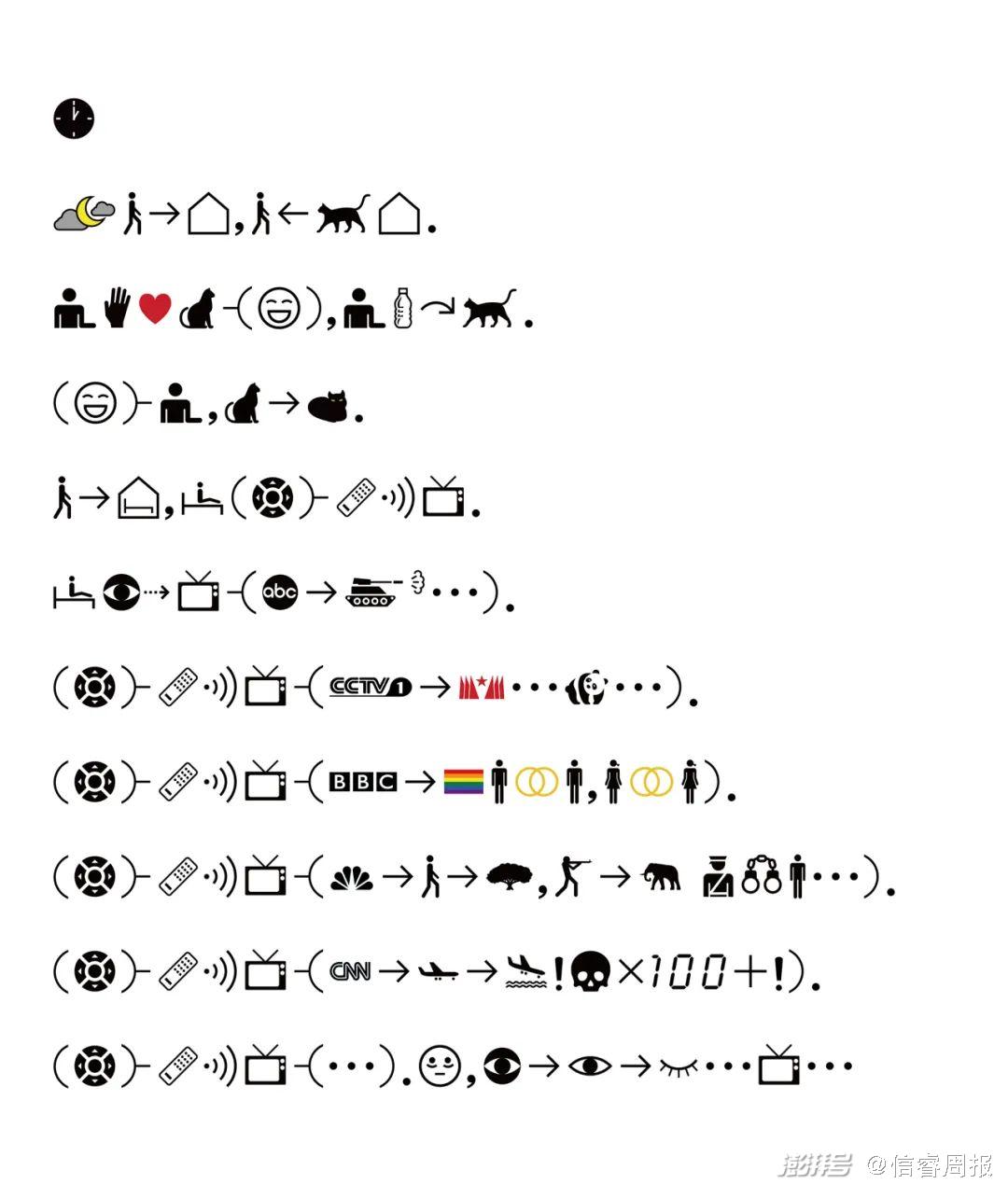

《地书:凌晨两点》

图片由徐冰工作室提供

姜伊威:《地书》表达的是普天同文的理想,也是可复制的;《蜻蜓之眼》拍的每个人、每个细节、每个场景虽然都不一样,但单看它的任何一个镜头,观众立马就能知道发生了什么事,每一个监控镜头记录下来的东西都没有本质上的区别,所以后来必须得由编剧将之拼成一个故事。然而,在故事拼成之前,我发现个体在这些作品里好像失去了名字。一幅有叙事的历史画,里面的人物是看得到脸的,而《地书》里的“黑先生”(或“小黑”),这个名字其实换谁用都一样。

徐冰:就像厕所门口的男性或女性标识,你必须承认这一标识代表了你。你说没有名字,就是没有个性、没有细节。《地书》追求的就是最没有细节的故事:小黑是一个普通的城市人,过着最寻常的生活—早上起来刷牙、洗脸、冲咖啡,坐地铁上班,看手机,最后回家。我说《地书》是一本小说,虽然它讲的故事是最概念化、最符号化的,而一般的小说里都会有一个蹊跷、有趣的人物,但这样的人物也都是早上起来、晚上睡觉的吧?只不过《地书》是一个最普遍、最没有个性细节的故事。

姜伊威:如果拿《地书》来写一本历史书,我发现只能概括地去写一个时代的人的生活状态,而没办法去讲一个有细节的故事。譬如,如果要写拿破仑的故事,那每个小人都得有脸,被抽象的那部分又必须重新具象化起来。

徐冰:emoji 、《地书》都是图像语言。图像语言有含混性,含混性很重要,但是传统语言里没有。特别是西方的逻辑语言,太精确了,所以才会需要表情符,让接收者感觉到文字语言背后还有更丰富、更细腻的内容。一种语言的表达能力不在于语言本身,中英文都可以表达很深入的内容,但也有表达不了的部分,而这部分可以用图像语言补充,因为图像语言的模糊性给读的人以足够空间,让他可以往里补充内容,这点很重要。

姜伊威:我的意思是,为什么一个人人都可以读懂的东西,偏偏很难表达一个主体?像我刚才说的,没有名字。

徐冰:有名字,有个性,其实是古典的。油画为什么是古典绘画?因为它有个性,它跟版画不同,版画是规定性的印痕痕迹,是间接表达。今天,我们所做的就是间接表达。油画是随机的、有个性的—我画的时候情绪高兴或不高兴了,都会在笔触上留下痕迹,这就是个性,是有名字的,这就是古典的。拿书法来说,王羲之留下了《兰亭集序》,记录了他是在特别兴奋、有情怀的时候写下来的,这就是古典的、有名字的。今天的书法表达是对字体的选择,品位、个性或爱好反映在选择上。当代就是无名的。你说《地书》没名字,因为当代生活和未来生活可能就是会取消名字。

(原载于《信睿周报》第73期)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司