- +1

罗素诞辰150周年|“三种激情”背后的孤独人生

一个严谨的灵魂在孤独的痛苦中燃烧。

——伯特兰·罗素

伯特兰·罗素这个名字,不仅在西方世界影响巨大,在中国同样有着广泛的知名度,这与他那一长串跨越多个领域的头衔密不可分,包括哲学家、数学家、逻辑学家、历史学家、文学家……除此之外,他还是分析哲学的创始人,诺贝尔文学奖获得者,世界和平运动的倡导者和组织者,被称为西方最后一位百科全书式的学者。对罗素略知一二的中国读者不太可能接触他那些艰深的数学和逻辑学著作,也未必读过他三卷本大名鼎鼎的《西方哲学史》(The history of western philosophy,1945),甚至都不知道他还写过一本专门论述中国的《中国问题》(The Problem of China,1922),却可能熟稔他那篇广为人知的经典随笔《三种激情》(Three passions)。罗素本人也特别看重这篇文章,以至于在他写的《自传》开篇就援引那段著名的文字:“有三种单纯然而极其强烈的激情支配着我的一生。那就是对爱情的渴望、对知识的追求,以及对人类苦难痛彻肺腑的怜悯。”的确,这三种激情贯穿了罗素近百年的漫长人生,成为他一生的注解——其中充盈着他那令人眼花缭乱的婚史和情史,在人类众多知识领域的探索和成就,以及在反战斗争中的种种努力,以至于普罗大众极易被罗素那明星般的耀眼生涯所遮目,误以为他紧接上文的这句只是故作伤感:“这三种激情,有如狂飙挟我四海漂泊,游移不定,直至苦海的深渊,濒临绝望的边缘”,而看不到这“三种激情”背后所屹立着的乃是罗素时而痛苦、时而绝望的孤独人生。

伯特兰·罗素

新道德观实验:热闹与荒凉

1920年,罗素一行人来访中国期间发生过一件趣事。当时,罗素带着他那位美丽干练的剑桥弟子朵拉·布莱克(Dora Black)同行,不明就里的中国媒体按常理称呼她为“罗素夫人”,结果闹出了笑话。接到《申报》的道歉信后,罗素大度地回信表示“无足轻重”,同时转弯抹角地说,“其实他俩的关系,除了需法律上的认可外,与夫妻也没多大差别了”。如梦初醒的记者们这才发现,一条爆炸性新闻来了!于是,《民国日报》《妇女杂志》等争先恐后地推出了“离婚问题号”“罗素婚姻研究号”,借“罗素式婚姻”对包办婚姻大加批判,从婚姻自由谈到恋爱自由和妇女解放,甚至是青年应该冲破封建枷锁束缚,将罗素的“自由恋爱精神”大大吹捧了一通。

其实,虽被称为“自由恋爱”,但罗素心里清楚,这是大相径庭之事。彼时,罗素与妻室分居多年,正在闹离婚。婚姻之外,他享受着英国贵族圈风行的婚外恋和开放式婚姻。到上海之前,他身边还有三四个情人,朵拉只是其中之一。不过,罗素虽然多情,却不是轻浮之人,他对婚姻问题有着深刻而独特的思考,最终写成影响力广泛的《婚姻与道德》(Marriage and Morals,1929)一书,其中倡导试婚和离婚从简,对婚外性行为和同性恋现象持一种宽容的态度,即使在近百年之后的今天依然代表着某种前卫的思想。

后来,钱钟书在写作《围城》时就祭出了罗素的婚姻观以点题,他在小说第三章借褚慎明之口说道:“关于Bertie(罗素)结婚离婚的事,我也和他谈过。他引一句英语古话,说结婚仿佛金漆的鸟笼,笼子外面的鸟想住进去,笼内的鸟想飞出来;所以结而离,离而结,没有了局。’”这段话正好应和了罗素一生丰富的婚史和情史。和他在学术领域的先锋精神类似,罗素在婚姻生活中也尝试进行了激进的新道德观实验,然而在一段段看似热闹的婚姻和感情背后,却是彻彻底底的大溃败。在某种意义上,罗素的所有爱人、恋人和情人们共同注解了他萦绕一生的孤独而荒凉的人生底色。

在罗素广为人知的四段婚姻中,第二任妻子朵拉·布莱克对他的人生有着最深远的影响。这位女权主义者和社会活动家的确在很多方面与罗素想法契合,他们之间不仅有爱情,有孩子作为情感纽带,还有共同的奋斗目标和相近的价值观。朵拉曾认为,她和罗素在反对陈规陋习的斗争中是同志,是引导人们获得“幸福的权利”的教育家,是宣传新的性道德观的先驱者。为了推行新式教育,他们还一起创办了灯塔山学校。同时,两人签订协议,互不干涉对方的婚外情,甚至邀请各自的情人同居一屋。然而,他们显然都低估了人性的弱点,冷酷的现实狠狠地打了他们的脸,这场激进的婚姻实验最终带来的是一地鸡毛。

婚姻的本质是一个契约,卢梭在《社会契约论》开篇写道:“人生而自由,但无往不在枷锁之中。”所有的自由都有其边界,一旦被打破,导致的崩溃必然带来一系列的连锁反应。昔日无比恩爱的夫妻,可以成为明天的仇敌。除了性以外,嫉妒在感情关系中的影响力可谓无远弗届,隐忍只不过是黑暗中的发酵。当罗素在学校工作期间和同事彼得发展出情人关系,而后者想方设法要取代朵拉成为“罗素夫人”的时候,嫉妒这朵人性中的“恶之花”盛开得异常热烈,更为讽刺的是彼得竟是朵拉亲自招聘进校的教师。出于报复心理,朵拉也将自己的情人、美国记者格里芬带到了学校,并为后者先后生下一双儿女。

在这场因过度自由而导致的混乱婚姻中,最终形成了一个近乎畸形的家庭:罗素和朵拉以及他们的两个孩子,还有朵拉的情人,以及朵拉和情人的孩子,外加罗素自己的情人,一个20来岁的牛津大学学生彼得,生活在一起。结果,这场新道德观实验在很大程度上把所有人都摧毁了。罗素的儿子约翰在他和朵拉苦涩的离婚拉锯战中变得迷失、内向,内心破碎,并最终陷入疯狂的境地。更可悲的是,这种疯狂甚至延续到了他的孙女一辈,这个敏感美丽的女人最终也堕入疯狂,自焚死去。更不可思议的是,罗素在80岁的高龄又开启了自己的第四段婚姻,那位曾经“篡位”成功的彼得最终也黯然离开,尝到了与朵拉当年一样的苦果。作为报复,她始终不让罗素再见孩子。

《罗素传:孤独的精神1872-1921》

终其一生,罗素游走在众多的女性之间(除了四任妻子,还有数不清的情人),始终处于理性冷静与激情狂热、个体生活与人类整体、丰富现实与抽象意义、灵魂交流与性爱享受等关系的彼此对立中,颠沛流离,顾此失彼。或许一个人的智力和激情过于超群时,周围的人都会感到疲惫、无助甚至绝望,他的一位情人科莱特曾这样评价他:“罗素智性超群,让其他男人精疲力竭;情感强烈,让女人们精疲力竭。他让他的朋友们精疲力竭,榨干他们的精力,从一个人转向另外一个人,从未给予任何人真正的快乐。或者说从未发现任何快乐。”或许,这正是罗素一生悲剧性的孤独写照。

转行自由作家:理想与代价

从来没有任何人怀疑过罗素的天才,即使这份天才在他遇到维特根斯坦之后有些萎缩,罗素曾感叹:“对于哲学的激情,维特根斯坦是雪崩,我似乎只是雪球。”不过,罗素有着与众不同的多方面天才,这在他的少年时代就已显露无遗。罗素第一次接触哲学问题时才5岁,跟姑姑一起在沙滩上玩耍,拾帽贝、抓海葵时,他突然问姑姑:“帽贝会思考吗?”11岁时,罗素开始学习欧几里得几何学,他说:“我没有想到,在世界上居然还有如此美妙的学问,它像初恋一样,令人眼花缭乱。”后来,他在剑桥大学任教时,经过短短数月的研读,就对莱布尼茨的著作形成了具有说服力的新观点,一举成为莱布尼茨研究的权威。按照他自己的说法,这些都源自他人生中一次次的顿悟。除了天才,别无解释。

不过,罗素的数学天赋的彰显与他的童年经历密不可分。由于父母早亡,童年时代的罗素就深感人世无常,倍尝孤独况味。在全然孤独的氛围中,几何学那种不依赖于任何特定的个人而单凭证明为真、以及不依时间流逝而有所变的性质,给予了罗素极大的慰藉,这便是他所谓的“初恋般的美妙感觉”。可以说,罗素早年间对几何与逻辑知识的追求,并不是某种技术性的东西,而是他生活的依凭和动力。理解了这一点,才能读懂他所谓的“三种激情”中的第二种——对知识的追求的准确涵义。可惜的是,在遇到维特根斯坦之后,他的哲学激情显得渺小了许多,而数学激情更是被几乎浇灭。因为维特根斯坦让他痛苦地意识到,数学在本质上是重言式的,那个没有人事纷扰的永恒世界突然一去不复返了。

同时,一战的爆发让罗素加入了反战行列,对政治问题的积极介入让他学术体制中难以度日,而他对僵化的学术体制也深感失望。罗素认为,自己是教条时代的自由思想家,无理性时代的理性主义者,乌合之众统治时代的精神贵族,他本能地欣赏靠写作谋生的人。于是,在各种内外部因素的合力推动下,罗素从一个学院派向一个自由作家的转变几乎是必然的。不过,成为自由作家让罗素名利双收的同时,也让他付出了沉重的代价——为普罗大众进行通俗写作是对他个人天才的极大浪费。对此,传记作家瑞·蒙克(Ray Monk)写道:“与自由作家的生活相比,讲师的职位更沉闷,更乏味,但是,他至少可以从事哲学研究,不受流于肤浅的诱惑。当一个人必须出售自己所写的一切文字时,必然会出现这样的情况。”

在一定程度上,公共写作和演讲满足了罗素的虚荣心,也稍稍缓解了他内心深处难以摆脱的孤独,并在普罗大众中成就了现代“圣人”的名声。然而,他在一战前辉煌的哲学和数学生涯几乎被中断了(他与怀特海合著的《数学原理》(Principia Mathematica,1910-1913)被盛赞为“人类心灵的最高成就之一”),哲学学术界对于罗素之后的研究成果只有一种表面的尊敬,实际上却是漠不关心。即使是他的高足维特根斯坦,也只是对他早年的工作抱有尊敬,对其后来所写的一系列通俗著作,则持一种激烈批评的态度。至于维特根斯坦本人,从未撰写过应景的报刊文章。更糟糕的是,身为自由作家的罗素有时迫于经济压力,会炮制一些肤浅的文字,甚至出现找人代笔的情况,这不得不让人深感遗憾。

《西方哲学史》

至于那本在读者大众中影响巨大的《西方哲学史》(一度被誉为“20世纪最畅销的哲学书”),罗素本人却并不看重,这与该书的诞生背景密不可分。上世纪40年代,罗素由于早先在婚姻、性及相关道德问题上的自由化主张,在纽约受到了不公正的道德非议和审判,以至其失去了本已得到的教职。这时,正好有一家基金会邀请罗素担任某个通俗讲座的主讲人,而听众大多没有哲学背景。罗素为准备这一讲座,匆忙撰写了《西方哲学史》,为当时的听众考虑,他突出了哲学与一般政治、社会状况的联系。但从专业眼光看,却存在诸多问题,比如介绍康德的篇幅太短,黑格尔和尼采被当作泛泛而谈的讽刺对象,只字不提克尔凯郭尔、胡塞尔和海德格尔这样的大师,却用整章篇幅大谈影响较小的柏格森、杜威及拜伦勋爵。究其根由,作者在书中将哲学视为一项解决政治或社会问题的工具,而不是一门具有独立价值的、自由的学术,这令该书在学术界饱受非议。

当然,在罗素转行自由作家的后半生的大量作品中,也并非都是“速成品”。《物的分析》就是十余年思考的结晶,在他的经典著作中占有极高地位,也是他后半生出版的屈指可数的重要著作之一。但总的来说,他的这一转型是令人遗憾的,他在逻辑学上的成就始终没有超过“书呆子”气息更浓的哥德尔和图灵,而在哲学上的成就也不如弟子维特根斯坦,而他花费大量时间和精力所撰写的政论文章,虽非一无是处,但与其在专业著作中所展现出来的敏锐与才智相比,不免显得乏善可陈、前后矛盾,绝非像一般公众所期待的那样高明。如果将其中的众多文章和演讲与他所谓的第三种激情相联系的话,不免让人想到萨特在《存在与虚无》中作为结语的那句颇含讽刺意味的格言:人是一种无用的激情。

化身反战斗士:预言与空想

作为一名世袭贵族,上辈的政治热情一直深深地烙印在罗素的心里。因此,罗素在早年间就十分关心国家的发展,是一个不折不扣的“愤青”。后来,第一次世界大战的爆发深深地刺激了罗素,他的许多朋友因为战争而变得面目全非。他说:“这些日子就是活在地狱里,我真希望自己在1914年以前就死掉。”对战争的反对和质疑态度几乎贯穿了他的一生。为此,罗素曾感叹:“这个世界最大的问题,就是傻瓜与狂热分子对自我总是如此确定,而智者的内心却总是充满疑惑。”他告诉民众:“凡事不要抱绝对肯定的态度”、“不要为自己持独特看法而感到害怕,因为我们现在所接受的常识都曾是独特看法。”

自1914年英国参战到1917年底,罗素一直为反战活动而奔波,组织了“拒服兵役委员会”,1918年又因撰写一篇反战文章而被判刑入狱,并辞去了三一学院的教职。他离开剑桥时的最后一句话是:“爱国就是为一些很无聊的理由去杀人或被杀”。一天,罗素走在街上,一位怒气冲冲的老太太朝他走来,责问他:“现在别的青年人都穿上军装为文明而作战去了,你难道不为自己的这身打扮而感到惭愧吗?”“太太”,他回答道,“我正是他们为之而战的那种文明。”这种独特的思想一直影响着罗素的政治态度。

一战后,罗素先后到访苏联和中国。在北京,罗素一行受到梁启超的热情接待,两人大谈中西方文化优劣,罗素表示对古老悠久的中国文化极为敬佩。后来,他又多次前往美国访学。1922年,罗素就承认美国是世界强国中最强大的国家,他是最早洞察到这点的英国人之一。对此,他曾预言:“美国将开始其帝国主义生涯——这与其说是领土上的,不如说是经济上的”。他对美国听众说:“统治美国的不是华盛顿政府。统治你们的乃是石油和摩根。美国这个金融帝国凌驾全世界,它的粗鄙和残酷都达到极点,它为我们的未来投下一道魔影。”在一百年后的今天,任何一个地球人不得不惊叹罗素的神预言。

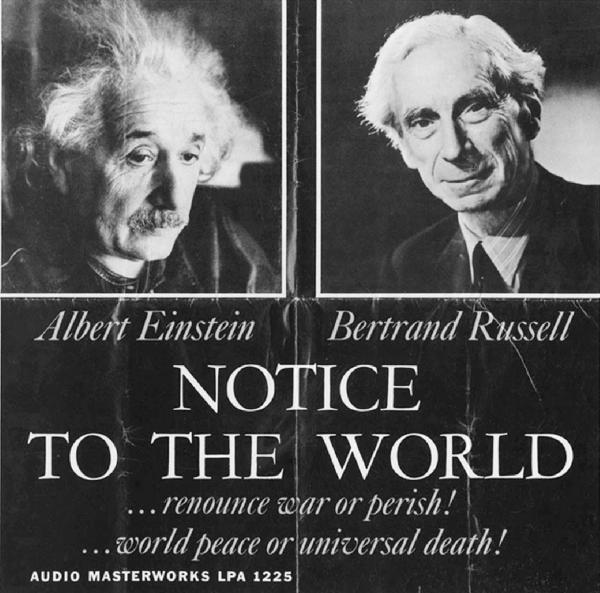

更为惨烈的第二次世界大战让罗素看到了核武器对人类的巨大威胁,这让他毅然投身到反核运动之中。1955年,他和爱因斯坦共同发表了著名的《罗素-爱因斯坦宣言》,以此反对核武器。三年后,为促进核裁军活动,罗素发起非暴力反抗运动百人委员会,并在英国各地的群众集会上演讲、发表广播讲话。他组织了一大批科学家,研究原子能的公害、核武器的控制和科学家的社会责任问题,最后有效地促成了部分禁止核试验条约的签订。1961年,由于组织反核游行,89岁高龄的罗素遭到短暂的监禁。当宣判结果公布时,有人喊道“羞耻啊羞耻,89岁了还蹲监狱”。罗素听了勃然大怒:“年龄跟这个有什么关系?”当他走出法庭的时候,人们像欢迎英雄一般地迎接他。

罗素-爱因斯坦宣言(1955)

当然,我们必须看到,虽然罗素的反战生涯可圈可点,并有着不少神预言,但他的政治思想并不像他在哲学和数学领域那般突出,有时甚至显得肤浅可笑。例如,二战期间,希特勒在整个欧洲大陆风卷残云,许多国家都寄希望于这个老牌帝国——英国,罗素提出的解决方案却是:解除所有武装,只要我们无欲无求,希特勒就会失去进攻和征服的欲望。这不禁让人想起阿列克耶维奇在《二手时间》里的名言:“在我们看来西方人很天真,因为他们不曾遭受我们一样的苦难。”对于罗素的政治和社会改革思想,当年27岁的毛泽东在听完他在中国访问时的演讲后就深感失望,他在给好友蔡和森的回信中说:我对于罗素的主张有两句评语,就是“理论上说得通,事实上做不到”。做不到的只能是空想。

其实,罗素在政治问题上的观察和见解与他的数学训练有着某种隐秘的联系。他在数学方面的训练,使他在思考一般问题时倾向于以一种高度简化的方式来进行,但对一个政治观察家而言,这种思考方式并不一定是好事。对于这一点,罗素自己早有认识,“虽然他在数学和数学哲学方面拥有专业知识,可是这并未赋予他就政治问题发表看法的权威。”具备多种天才如罗素这般的智者依然会犯许多可笑的错误,可见要做一名公共知识分子何其之难。直到生命的最后时刻,罗素还关心着中东和平。1970年1月31日,他发表了谴责以色列袭击埃及和巴勒斯坦难民营的声明。两天后,罗素与世长辞,享年98岁。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司