- +1

【艺起阅读】简·赫斯菲尔德:诗歌是一些“小东西”,可以放在口袋里,也可以存放在心灵之中

Ten Windows

How Great Poems Transform the World

“诗歌是一些‘小东西’,可以放在口袋里,也可以存放在心灵之中。然而,路过的旅行者的‘渺小’却能唤醒并改变他们周围山脉的‘广大’。”诗人简·赫斯菲尔德在她的诗学散文集《十扇窗:伟大的诗歌如何改变世界》中如此定义诗歌。

在这部作品中,赫斯菲尔德展示了伟大的诗歌是如何运作和改变世界的,她通过阐释切斯瓦夫·米沃什、艾米莉·狄金森、松尾芭蕉、辛波斯卡、毕肖普等诗人的创作,告诉读者如何读诗、写诗,并分析一首诗为什么了不起,以及这些伟大的诗人如何运用诗歌描述和改变审美世界。这本书像一张导航图,跟随它的指引,我们既能细细品味好诗所蕴藏的变革之力,也能见证如何通过阅读诗歌和创作诗歌,来认识自己并实现我们生命的可能性。

《十扇窗:伟大的诗歌如何改变世界》

简•赫斯菲尔德 /著

杨东伟/译,王家新 /校

大学问·广西师范大学出版社

一个优异的诗歌心灵,一个伟大的开窗者

文/王家新

2015年夏天,简·赫斯菲尔德由美方推荐来中国参加一个环境和生态保护的国际性会议,住在王府井饭店,我和诗人蓝蓝与她相约在王府井见面。虽是第一次见面,却“一见如故”。

简掩抑不住她的兴奋,但又带着几分尴尬(作为一个修道者和质朴的人,却被安排住在如此豪华的饭店)。没想到的是,她还为我带来了厚厚一沓(四份)新出版的《美国诗歌评论》,因为上面刊有一个由乔直和史春波翻译的我的诗歌小辑,还有美国著名诗人罗伯特·哈斯(简和他也是朋友)对我的诗作的评论。我很感动,仿佛“看到了”行前她是怎样匆匆去书店购买并把它作为一份礼物的情景!

更珍贵的礼物,是她送我的她在当年新出版的诗集《美》以及印有她的《平凡的雨。每一片叶子是湿润的》一诗的诗歌明信片。简的诗真让人不胜喜爱。它单纯(并非简单)、清新满怀着谦卑和爱,意象如蚀刻般醒目,字里行间又有很大的跳跃,并留下了回味空间。

切斯瓦夫·米沃什

它写于人生的漂泊途中,但又寄期望于某种生命的对话。它的结尾尤其令人感到亲切,甚至使我想起了陆游的诗句:“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。”我不知道简是否读过陆游这首诗,但我多少已了解她。

她这首诗,是一首向丢勒这样的艺术家致敬的诗,也是向她所热爱的中国和日本古典诗歌致敬的诗。正因为这样的艺术存在,她自己内心中“每一片叶子是湿润的”,她在风雨漂泊中坚守着人类之爱。

简的朋友、波兰诗人、诺贝尔文学奖获得者米沃什同样赞赏简的禅宗修为,不过他并没有把她标签化:“对所有受苦生灵深切的同情心……这正是我要赞美简·赫斯菲尔德诗歌的一点。她的诗歌主题是我们与他者的平凡生活,以及我们与地球带给我们的一切事物—树木、花朵、动物和鸟类—持续不断地相遇。这在很大程度上取决于我们是否能以这种方式珍视每一刻,以及我们是否能像友好地对待人类那样同等对待猫、狗和马。她的诗歌以高度敏感的细节阐释了佛教徒的正念美德……她是我们加州诗人同盟中最杰出的一位。”

艾米莉·狄金森

米沃什是对的。简·赫斯菲尔德的创作深受禅宗和中国、日本古典诗学的影响,而又融入了最敏感复杂的现代心智,或者说贯通了西方传统的内省和启示性。她的诗,扎根于她自己的生命经验,正如她自己所说:“感性在蜂巢一般复杂而精致的意识结构下榨出它的汁液,如同橡树连带着那攫住石头的树根、枝叶、橡实和雪的重量,从而生长成为它自身。”(《秘密二种:论诗歌的内视与外视》)

不管怎么看,简·赫斯菲尔德身上和创作上的中国和日本元素仍让我感到亲切。这就是为什么当我带的博士生杨东伟在康奈尔大学访学期间译出这部《十扇窗:伟大的诗歌如何改变世界》初稿后,我首先校阅和修订的,就是第三章《通过语言观看:论松尾芭蕉、俳句及意象之柔韧》。

我们知道庞德等人对中国古诗的翻译,刷新和激活了我们对自身传统的理解。简不会只从诗歌审美、写作技艺的角度来介绍芭蕉这样的诗人,因为她自己的写作就是一种和她自身的深切存在与生命探求须臾不能脱离的艺术。

1973年,在初次发表作品并展露才华后,她的一个惊人选择即是放下诗歌创作和人世浮华,独自驱车从东海岸到加州卡梅尔山谷一座荒野中的禅院入住修行。她后来的解释是:“如果我不能更多地理解做人的意义,我在诗歌上也不会有太多作为。”

这就是简·赫斯菲尔德让我、也让很多人肃然起敬的一点。

维斯瓦娃·辛波斯卡

有趣的,还在于她的诗歌翻译。也许,像波德莱尔、庞德等诗人一样,简生来就把一个译者身份携带在了自己身上(这也是我特别赞赏的一点)。更值得留意的是,不同于一般译者,这是一位“作为诗人的译者”。作为诗人的译者并不简单意味着比学者译者或职业译者译得更“大胆”、更富有“创造性”。这里面有着更多也更深刻的东西,甚至可以从诗歌存在本体论的层面上来探讨。

现在,让我简要介绍一下简·赫斯菲尔德的这部诗论集。

在《十扇窗:伟大的诗歌如何改变世界》中,简从诗的眼光、诗的言说、日本大师的俳句、诗歌与隐藏、诗歌与不确定性、文本细读、诗与惊奇、美国现代诗歌中的美国性、诗歌的变形与“泪柱”、诗的奇异延伸与悖论等角度出发,重在考察伟大的诗歌如何“改变”(transform)世界,或者说我们如何通过阅读诗歌和创作诗歌,来认识自己并实现我们生命的可能性。

首先我要说,“诗人论诗”在英美已是一种传统,但一位女诗人在这方面如此投入,并创建出一个如此完备、迷人,甚至为我们一时所难以穷尽的诗歌认知世界,这实属罕见。

伊丽莎白·毕肖普

的确,如同简自己的诗,她的诗论随笔也属于一种“感性的哲学性艺术”。它们大都由诗人对诗歌听众或大学写作班的讲稿整理而成。它们有娓娓道来的亲切,有具体透彻的分析,当然,还不时给人带来智力的挑战和提升。它们从切身感受出发,文字中跳动着火焰和冰块,洋溢着一种探究精神,但它们却远远有别于一般学者的学术探讨,甚至,它们不仅更感性,也更睿智,更能给我们带来启示。

简要做的,就是在借助前人的经验和知识的同时又能打破那些呆滞、乏味的体系,引导读者“出去”,像惠特曼那样“在神秘而潮湿的夜风中,一次又一次,静静地仰望星空”。

除了值得信赖的眼光、心智、感受力、判断力,简让我多少有些惊异的,是她那广博、敏锐而又贯通的视野和阅历。她对欧洲传统和欧洲现代诗歌,对自惠特曼、狄金森以来的“美国家谱”,对东亚古典诗歌和文化,似乎都有一种如数家珍之感。她不像一般的美国诗人,她完全超越了地方性和某一种传统限定,而以歌德所说的“世界文学”作为自己的背景。

同样重要的,是简在“广阔、多变与精确的心灵地形和现实地形”之间相互打通和转化的能力。多少年的修为,在她身上我起码看到这相互联系的几点:超凡的佛学冥想(同时结合了形而上之思),对他者的深切关注,对世上一切生灵发自生命内里的“体认”和同情心(如前文所引述,这是米沃什在她的诗歌中最看重的一点),跳出自我进入万物、化身万物的诗性能力。

松尾芭蕉

这也就是济慈的“消极能力”、艾略特的“非个人化”诗学、中国古典诗学的“无我”以及相关的“静故了群动,空故纳万境”吧。而简·赫斯菲尔德不仅把它们融入了自己的生活和创作,也赋予了它们以艺术伦理的维度。也正是读了这样的“伟大的散文”,我们再次感到了“伟大的诗歌”之于我们的意义。

我们为什么写诗读诗?因为这对我们是一种更深层的唤醒。通过习诗,我们不仅认识自我,还得以“转化”我们自己,以朝向更有意义的生命,还得以投入到“天地造化”之中,领受到那种“恩典般”(这是简在谈霍普金斯时用到的一个词)降临的时刻。简言之,成为一个为天地万物和人类文明所祝福的生命。

简·赫斯菲尔德就是这样一个开窗者(然后她会隐去自身,不会让她自己挡住那些珍贵的光线),是一个“伟大诗歌”的领受者、翻译者、转化者、赞颂者。这都是她身上最重要的品质。她永远是谦卑的、满怀敬畏的。她把一个艺术学徒永远带在自己身上。

诗歌是人类跨越生命、语言和边界的共同经历

文/简·赫斯菲尔德

这本书中的思想、句子和所引用的诗歌将以一种我自己不懂的语言出现,而这种语言的文学却改变了作为“人”的我和作为作家的我,这是一种奇异而深刻的愉悦。

和我这一代的许多美国诗人一样, 我也是在阅读世界各国作家作品的英语译本中成长起来的。我阅读过苏东坡、巴勃罗·聂鲁达、萨福、切斯瓦夫·米沃什、安娜·阿赫玛托娃、豪尔赫·路易斯·博尔赫斯、贺拉斯、扬尼斯·里索斯、王维、荷马和小野小町等人的诗歌, 它们以地壳构造和火山喷发的方式,通过诗的音乐、观念、情感、气质和形而上的思考, 改变了世界的图景和语言的图景, 也改变了我自己的生命体验。文化在一定程度上都是由故事编织而成—通常是用语言叙述他者生命之见证,讲述世代相传的他者之目睹。而世界文学在很大程度上成了我自己的文化。

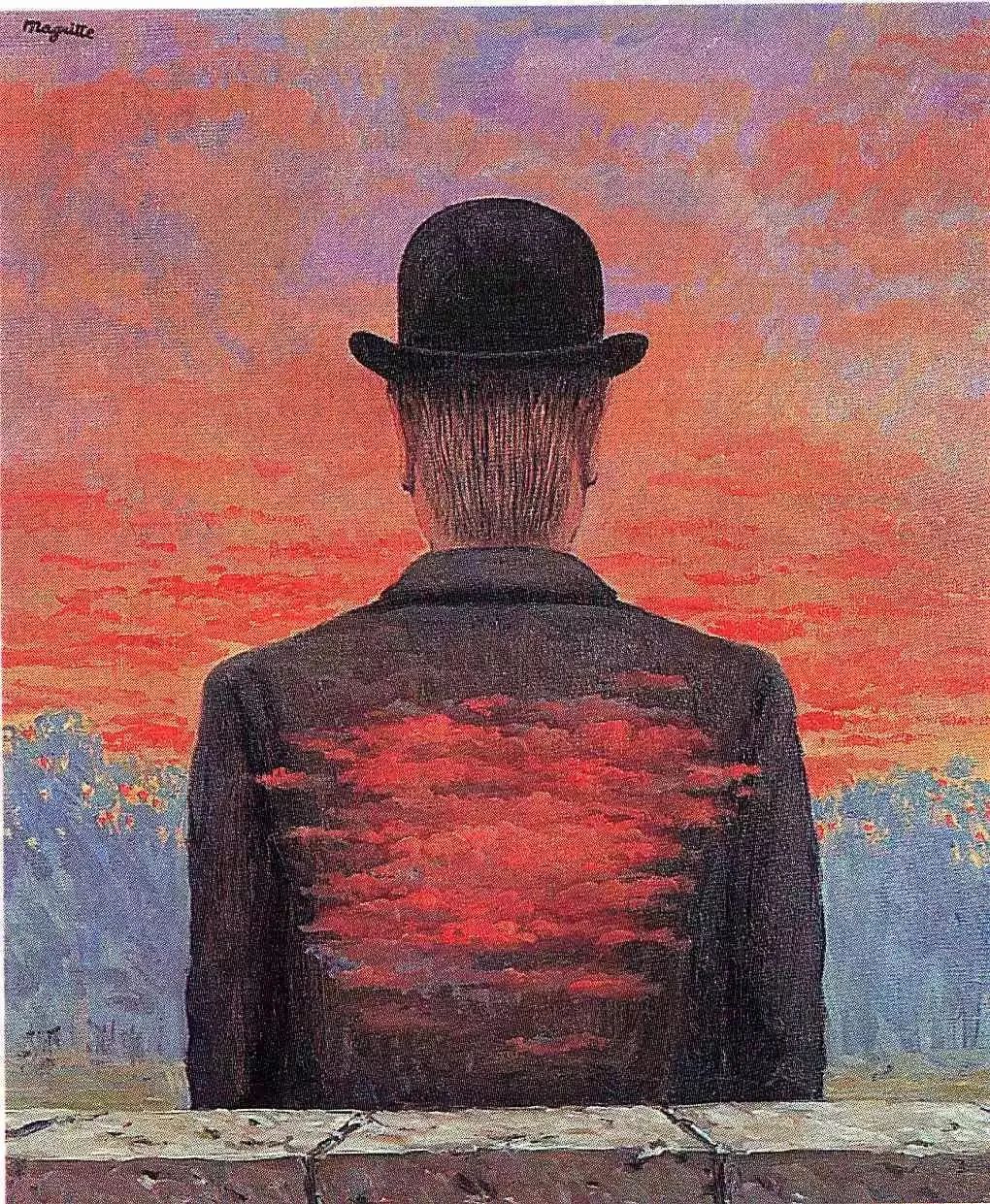

诗人的报答 勒内·马格里特/绘

正是在阅读那些我无法准确了解原作韵律、选词和形式的译本之时,心灵和思想的转变发生了。这如何可能?

意大利著名谚语“Traduttore,traditore”的英语译文保留了词语原有的头韵:“Translator,traitor.”(译者即叛逆者。)我不知道汉语中这两个名词是否会维持某种回声式的复现。每一种语言和写作传统中都有自己独特的无法被翻译的笑话和联系。然而,我必须相信,当我们用两种语言写出这个句子,读到它的你们一定会明白它的含义(意大利语和英语发音接近,使这个句子变得既令人难忘又有点滑稽),因为我的中文译者会竭力寻找一些解决方案,让译文不完全(或者至少不仅仅是)与原文一致。如果一个译者必须背叛,那也是去做出改变, 一种服务于共同的初始目标的改变。正如墨西哥诺贝尔文学奖得主、诗人奥克塔维奥·帕斯所描述的那样,译者试图“用不同的手段传达同样的效果”。诗歌的对话当下已然发生,也在不断变形和改变。即使在原作的语言中,诗歌所能提供的经验和理解也不能完全被字词所容纳和承载,只能被语言不断地释放出来。无论翻译过程中丢失了多少,总有一些东西会到来。我们必须满怀希望。因此,在这里我要感谢本书的译者杨东伟,我为他设置了一道道亟需跨越的障碍,而我永远也无法了解他的翻译工作究竟会有多精细和深广。他不仅为你们带来了我写下的这些充满弹性的,偶尔扭结的,有时并不太标准的英语,也为你们带来了回荡着多种不同声音的诗歌, 其中一些是已经被翻译成英文的其他语种的诗歌, 现在它们会被二次转译。我还要感谢本书的出版商——广西师范大学出版社,因为他们坚信,中国读者会在这些文本细读、思索和探寻中发现于己有益的价值。后,我要感谢我的朋友诗人王家新,感谢他对我的作品所给予的深刻、专注与细致的品鉴,感谢他向中国读者介绍我散文集中的一些主题和思想,它们探讨了诗歌独特的表达方式和独特的认知方式。

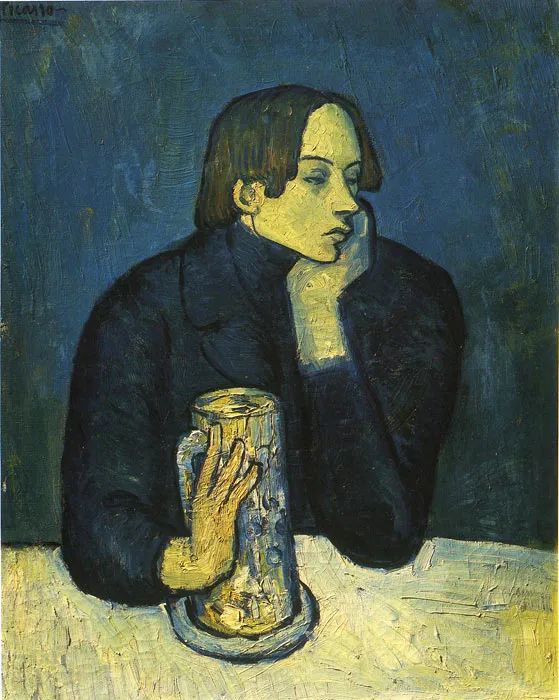

诗人杰米·萨巴特的肖像 巴勃罗·毕加索/绘

全球新冠病毒肺炎疫情暴发一周年之际,我写下了上述这些文字,也是在写下一种跨越生命、语言和边界的共同经历。我希望这本书的读者能在书中找到一些段落,无论它们多么微小,都能支撑我们继续活下去。诗歌携带着许多承诺,其中重要的一个是:我们所看到的一切,都可以用新的语言,从新的理解角度,以新的眼光来看待。因此,当世界上的苦难和美被带入艺术中,它就变成了一个能重新塑造与重新校准人类与我们生活的形态、事件和理解的机会。艺术创作是一种亲密、孤独和秘密的行为,也是一种参与行为, 一种与所有活着的人相联系,并与之共情的行为。诗歌是一些“小东西”,可以放在口袋里,也可以存放在心灵之中。然而,路过的旅行者的“渺小”却能唤醒并改变他们周围山脉的“广大”。

新媒体编辑:李凌俊

图片来源:资料图

原标题:《【艺起阅读】简·赫斯菲尔德:诗歌是一些“小东西”,可以放在口袋里,也可以存放在心灵之中》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司