- +1

老先生|法医吴梅筠:倔强的奠基石

【编者按】

“老先生”是澎湃人物开设的新专栏。我们将拜访活跃在科学与人文领域的老先生们,为一代知识分子的学识、风骨与家国情怀留下历史的存照。

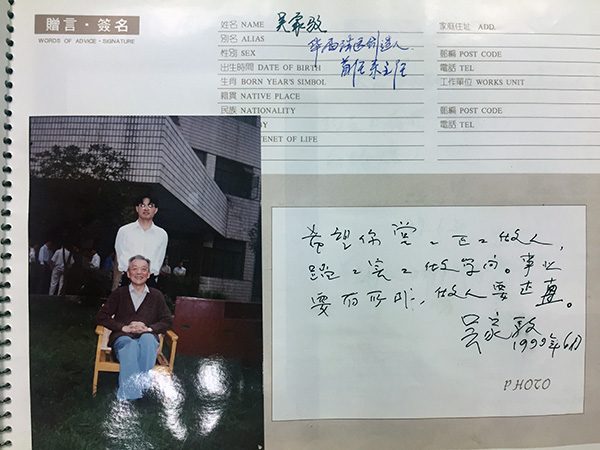

开篇的主角是91岁的吴梅筠先生,她与丈夫吴家馼是新中国法医学的奠基人。伉俪二人踏入法医一门七十余年,“堂堂正正做人,踏踏实实做学问”,在时代浮沉中传递科学的火种。

进入人生第91个年头,吴梅筠的步伐迟缓了很多。出门常是保姆用轮椅推着,可在室内走动,她坚持不要人搀扶。背弓着,小步小步地,走得缓慢而稳健。像是一生的路途,都融在这脚步的节奏里。

家不过七十来平米。卧室的柜子里塞满大大小小的相册。上世纪80年代末的她,一袭白衣奔波在美国的大街,笑得意气风发。合照总是引起追忆:胡炳蔚、祝家镇、张其英……70年前的老伙计们四散天涯,播种撒花,并立于新中国法医学的开山宗谱之上。

如今在世者廖寥。常相伴的唯有年老智力下降的丈夫吴家馼,孩子似的,常在深夜里突然躁动不安,高声唤她:“梅筠!梅筠!”直到她起身去握他的手,絮絮叨叨念些从前的事。平缓的语调从门缝中溢出,悄然弥散在逼仄却空旷的客厅。

客厅墙上,一幅油画静默悬挂:依稀十几年前,她和丈夫并肩而坐,带着微微的笑意;身后影影绰绰的一栋,正是华西医科大学(现四川大学华西医学中心)法医楼。

学生们称之为夫妻俩的“丰碑”。

“我是做老师的,我有老师样子”

周末的“丰碑”下,吴梅筠抬起手指戳戳大门,仰头抱怨:“这个门现在要刷卡了,我都没卡,进不去噻。”

“我们才刷卡,您刷脸!”梁伟波笑嘻嘻应着。他现任四川大学华西基础医学与法医学院副院长,自留校就和吴梅筠共用一个办公室。她在里间,他在外间,以“给老太太看门儿的”自居。“老太太”是学生们对吴梅筠的爱称,丈夫吴家馼是“老头儿”。

敢在老太太面前嬉皮笑脸,梁伟波说这是“隔代亲”。导师张林,他有点怕。张林则怕老太太——他1979年入学,六年后跟她读了硕士。

老太太那时候还不太老。腰挺得板正,穿大衣系丝巾,举止大方,谈吐文雅。带着张林去外文书店,服务员紧张地从大门一路尾随,总疑心她是日本或东南亚的来访外宾。张林参加国家自然科学基金青年科学基金答辩时,天热,穿凉鞋,被老太太一通念叨:衬衣要配皮鞋,西装要打领带,这也是对别人的尊重和礼貌。

“体面”是她维持一辈子的风度。如今满头银发,梳得整整齐齐,用一根黑色发箍别在脑后。在学生贾东涛记忆里,第一节课上她就开门见山:我是做老师的,我有老师样子。于是站着讲完整堂课,一黑板工工整整的板书。那是1997年,她71岁。

学生也要求有学生样。男生不许穿短裤、拖鞋进教室。新生见面会上,有人习惯性往桌上一趴,她当场点名:那位同学你是不是很累,请你坐端正。有人睡过头,拿着馒头跑来法医楼,她就让他们吃完再进来。语气倒不严厉,一贯的平和。

于她,这是再自然不过的事。1946年,她从浙江省黄岩县中学考取国立上海医学院,住在重庆南路的表姐家,每天早上搭公交车后还要走一段。起晚了就在路边买个糯米团,枫林路上便留下她身着旗袍啃着早饭一路小跑的身影。

彼时的外科教授是沈克非,原国民政府中央卫生署副署长。大查房时他常随机抽患者,负责的学生要将病历全背出来。有一次查到吴梅筠,她准备得不好,老先生委婉讽刺一句,吓得她手抖脚抖,脸红得话也说不利索。

“不可怕,但很严格。”她说。

半个世纪后,师风一脉相承。尽管从不发火,但所有学生都怵她。她不懂什么叫“通融”,考试从来无价可讲。实验室在5楼,她常从6楼办公室下来转转,有时候几个学生稍闲一点,正聊天呢,一听到她的脚步声,全部马上开始做实验,没做的也赶紧拿个烧杯倒蒸馏水。

做她的研究生痛苦,论文上都是密密麻麻的红色批注,连标点符号都不放过,反反复复改七八遍是常事。那时候还没电脑,都是手写。博士生实验做出成果,她亲手再做一遍复核,容不得半点疏忽。

留校当老师也不好过:要讲给学生的,先讲给她听。 现任法医物证学教研室主任的李英碧,最初备课时在老太太那儿“过审”。上午讲一遍,不行;下午又来一遍,还不行;总共讲三遍,从早上八点折腾到晚上七点,才算过关。

他不敢不讲。自己做法医学第一届本科生时,大家基础都差,老太太也会花很多时间,仔仔细细解释许多遍。不仅如此,国际上相关领域已经发展到什么程度,以后可能有什么新技术,都讲得清清楚楚。

“所谓怕不是真的怕,就是敬畏。”现任法医学院院长侯一平说。不少学生毕业多年,仍谨记她和丈夫的唯一赠言:“堂堂正正做人,踏踏实实做学问。”

她有她的理由:法医学都是扯皮的事,案子涉及甲方乙方,谁对结果不满意就要来找说法。各方面的诱惑也多,务必严谨细致,才不会出纰漏。提起自己手底下签过字的鉴定书,老太太伸出食指在空中一摆:“一个字我都不会改。”

要带好队伍,她得把这硬气劲儿传下去。

严归严,她关心学生也是出名的。91级本科生辛军平记得,有一年迎新晚会结束后,师兄安排他送两位吴老师回家。老太太突然问:“你是甘肃来的吗?”他说是。又问:“妈妈给你做的鞋吗?”——她注意到他的布鞋。辛军平点头。

吴梅筠扭过头对吴家馼说:“这个孩子就是杨书记说的,解剖学得特别好的从甘肃农村来的那个娃娃。”辛军平心里一震,没想到平日里忙忙碌碌的她会花时间了解低年级本科生。

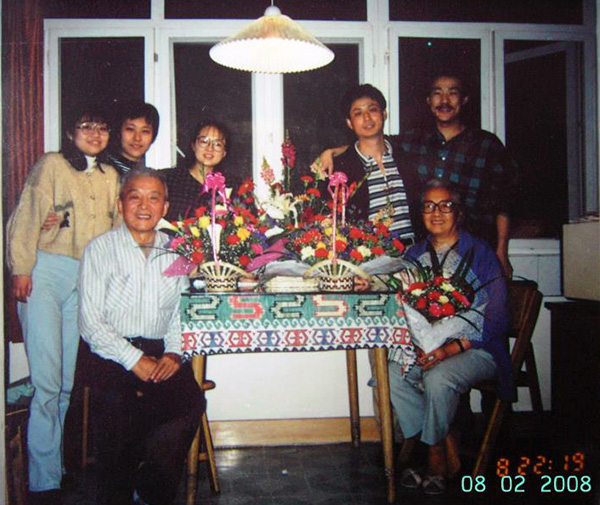

上世纪八九十年代,生活清贫,学生逢年过节都来她家“改善伙食”。她得忙活两天,第一天买菜,第二天烧,拿手菜是咖喱鸡,还有家乡口味的海鲜。胆大的学生点评,这个味道怎么样,下次再放点什么东西。饭后还有水果,她专挑贵的买,“让他们吃好高高兴兴回去”。

“很像母子关系。”学生廖林川说。他毕业后留校,工作、生活中遇到什么问题,都会找老太太讨论,老太太出国开会还买毛绒玩具送给他儿子。关门弟子黄代新在武汉,每次回成都,都要上老太太家坐坐。远在美国的孙光云每年春节给她打电话,能聊上两个多小时。

丈夫生病后,她就像大家庭里坐镇的老祖宗,不再做什么具体的事,只欣慰地看着孩子们长大成材各奔前程,满世界地跑。但只要她在,家就还在。

除了“孩子”,“孙子”她也管。梁伟波读书时家境平平,每次帮她跑腿,她都给两三百块钱资助。有一次梁伟波父母和弟弟来成都,她就让他们住在自己家。退休后她很少去办公室,去了总要跟梁伟波聊聊,还要跟他讲讲张林,为的是拐个弯带话。“我不直接跟他说,怕他压力大。”她笑。

张林现任四川大学副校长,每次出差会跟她报备一声。电话接通,她开口:“张校长,我是你手底下的小兵兵……”

从“一桌两椅”,到一栋大楼

法医楼的旧电梯有些年头了。吴梅筠缓缓步入,低头看看,脚颤巍巍地蹭一下:“怎么不把地板修一修呢?”梁伟波说,还没人顾上管。“应该有人管,怎么没人管?”她嗔怪着:“你们噢,只晓得用,不晓得修。”

夫妻俩半生的心血,她最心疼。

1953年,吴梅筠和丈夫一道从法医学高级师资培训班毕业,被分配到当时的四川医学院。刚来时别说一栋楼,“连一根试管都没有!”她说。年轻的他们被同事称“小家馼”“小梅筠”,却已是这里最权威的法医学教师。

副校长孙毅华引用毛泽东的名言宽慰她们:“我们党的历史,就是在战争中学习战争。”教务长曹钟梁关心他们,领去内科教研室:“我给你们带了两个小朋友来。”教研室门口自此摆下一张桌子、两把椅子,就是他们的办公地。

最初两年只能做毒物分析。1955年,全校开青年教师教学经验交流大会,她上台发言:“我们一定要出现场!我们一定要接触尸体!我们一定要会在显微镜下分析!”逻辑很简单:讲理论的同时一定要讲实例,学生最喜欢案例了,不跑现场,算什么法医?

下了台,神经病理学家黄克维教授招呼她:“以后你们有问题,就来找我。”后来,黄克维常去她狭小的办公室,教她在显微镜下看切片。“不嫌我法医学被人看不起,不嫌我年轻。”她感念至今。

经学校同意,他们与成都市公安局达成合作,协助检案。后来在成都轰动一时的话剧《第一计》,就是根据吴家馼参与侦破的一个案件改编的。案发不分刮风下雨,黑夜白天,他们常常一下课就见公安的车停在楼下,晚上办案时就把讲稿揣在身上,借车上昏暗的灯光备课。

好景不长。1958年“大跃进”时期,根据“大学课程要砍掉三分之一”的“最高指示”,法医学被砍掉了。她转去协助外科医生做检验。丈夫转做行政。

“文化大革命”爆发,造反派进驻实验室,她心心念念都是柜子里的鉴定书、病理切片,找机会把它们抢救出来,但其它事她再无能为力。“十年啊,我们什么都不能做!”至今提起,她仍语气愤懑。

丈夫吴家馼的父亲是民国时的实业家,学校里的第一张大字报就是针对他的。她自己当初整日整夜办案,饿得前胸贴后背,结束后和刑警们一起吃饭,后来其中被打倒的人就成了下放她的理由。夫妻俩双双进了牛棚,分隔两地,丢下一双女儿在家中给婆婆照料。

多年以后,曾落井下石的人邀请她去家里玩,她推辞;人家送她书,她扔在一边。“我最恨他。”她毫不讳言。即便到了91岁,无论朋友或敌人,大多消散在历史的风云里,她依旧不肯原谅。

“我不相信菩萨,也不相信上帝,不信什么神。因为我是学医的,我只信科学。但是他们(当年打我的人)都走了,还走那么早,我还活着,有些事情确实(善恶有报)。”她畅快地笑。1978年,中央卫生部嘱咐四川医学院院长马俊之,让她转告二吴,请他们草拟一份全国法医学高等教育的计划草案。“文革”后据公安部调查,全国公检法系统受过高等教育的法医仅有320人。而公检法、铁道系统及法医教学研究机构,共需高等专业人才近10000名。

法医学仍旧冷门。吴家馼去参加一个会议,主办方专门安排人去车站接,但没有接到。他自己去了,坐在那儿听人家回来说:接法医,法国的医生,没看到外国人啊。

1983年10月23日,教育部、公安部、司法部、卫生部、最高人民法院、最高人民检察院在山西太原晋祠联合召开全国高等法医学专业教育座谈会。包括四川医学院在内的六所院校,设立了法医学本科。

经历过严冬之人,最珍惜春天。夫妻俩应聘为全国法医学专业教育指导委员会成员,参与学科规划,并承担起系列教材的编撰、审定工作。法医学大楼开始修建。她常常早上七点多到办公室,晚上七点以后才回家,中午有时候就在办公室吃盒饭、泡面。忙碌里像是憋着股劲,要把失落的十年补回来。

1985年初,夫妻俩经多方努力,得到国家教委正式批准补办华西医科大学“第一届法医学助教进修班”。进修班学员陈忆九回忆,16门课中,有一门还请来国际法医科学会第一届主席、知名法医学家Spanoghe教授讲学。这在当时绝无仅有。

教材中还有两套英文书籍,是夫妻俩作为教育考察团成员赴美国后带回来的。原版书贵,大半个月的工资没了,他们也不计较,又自掏腰包让学生胶印出来。

十年后,吴家馼主编《法医学》,还拉进修班的学员做编委。“就是希望你不要离开这个东西,因为编书一定要有实践、教学。每到一两年要再版,把我们抓在一起。”现任司法部司法鉴定科学技术研究所党委书记的陈忆九说。夫妻俩一直要求他们,要坚持科学研究的思路和法医学教育的事业。

1986年,法医学系正式挂牌,设置四个专业:病理、毒物、物证、精神病鉴定。吴家馼任主任,吴梅筠任法医物证学教研室主任。那是他们的花甲之年。

当时的毒物分析方向没有团队,吴家馼从药学院请来教授做带头人,又着力培养年轻人。药学院毕业留校的廖林川被他鼓动来读博士,吴梅筠则请了好几位其他专业的老师,组成指导小组培养他做科研。

1988年,法医系大楼竣工,高11层,建筑面积5781㎡。此后一天,吴梅筠与学校原教务长曹钟梁相逢于楼下,曹老师对她说:“每当我经过法医楼的时候,我觉得上面这两个人,是在做事情的。”这句话,她至今记忆犹新,引以为傲。

学“仵作”?“没亏”

时隔近三十载,站在全国排名第一的法医学院楼下,91岁的她依旧忧心忡忡:一个医学院,没有外科、内科肯定不行;但没了法医学,好像什么也不影响。这楼要是塌了,还有钱重建吗?要怎么把这个学科继续发展下去呢?

很难想象,六七十年前,这还是个死活闹着不要学法医的小姑娘。

当年从乡下的庙里考到上海,天地陡然开阔。她喜欢周末去影院,或在十里洋场看繁华街铺的橱窗。上铺睡着傅作义的二女儿,教她用北方馒头夹肉松吃。朋友在复旦读文学,一本本借她国外的小说,她晚上躲在被子里,看得天昏地暗。

毕业前的1951年,新中国百废待兴。中国现代法医学鼻祖林几教授牵头,中央卫生部在南京第五军医大学举办为期一年半的法医学高级师资培训班。她被选中时,还不知道法医是做什么的,四处打听。

“人家说就是仵作。”她心都凉了。高中毕业时,父母希望她嫁人。她看着一生没有职业、在家伺候父亲的母亲,坚决不肯。父亲从政,应酬颇多,她亦不喜,只想做个自由职业养活自己。“一个女人应该独立。”她说:“我不甘心,一定要读书。”母亲拗不过,变卖首饰供她读了大学。学医苦,她想着,以后可以开诊所。好不容易毕业,怎能去学仵作?

“好闹情绪哦。”她怎么都想不通。到了南京,天天打报告:“叫我做人体解剖都行,别让我做法医!”党干部、团干部、大班长、小班长,都来做思想工作,她成了班上的风云人物。最终还是没办法,只有服从。

不喜欢归不喜欢,学习归学习。班里三个科研小组,她是其中一个组长。另一个小组长是吴家馼。尽管每月补贴只有18元,伙食费就要花掉10块,她还是会应吴家馼的邀请,一起去新街口跳国际舞、下馆子。毕业前,他们被派去天津学俄语,就在那里登记结婚。

一个月后到成都。原本在内科教研室,做医生也名正言顺;但当时社会上,法医不受重视,也从未被纳入医学范畴,专业队伍由护士、警察、兽医等组成,大多只有初高中学历。她的认真劲和好强心上来了:“把我放在这儿我就做了。做我就做下去了。做什么都要做好。”

话虽如此,本性中的坎儿不好过。后来她自己要求跑现场,结果一看到尸体,又站那儿不动了,要做半天心理建设:人家送我来不是旅游的,是叫我做检验,要出结果来说话。自我鼓劲一阵,再下田坎,或去茅坑边,淌着沟里的水,支着煤油灯,开始细细翻查。

科研才是她的真爱。1958年后“法医学教学小组”挂靠病理学那几年,她和临床医生一起工作,帮他们做检验。有一例肺肾综合征要做肾移植,她端着盘子站在一旁看。肾脏产生超级排斥反应,赶紧又摘下来,她接回实验室,在显微镜下观察。

“看血浆啊,白细胞穿过来穿过去啊,像电影一样。别的细胞都不发光,就肾小球会发光。挺好玩儿的。”几十年后回忆起来,她还是兴高采烈得像个孩子。那段“小打小闹做科研”的日子,是她一生中最喜欢的时光。

至于能发多少论文,获什么奖,她倒不放在心上。学生辛军平觉得,那种境界如今很难再达到:“从思想上面,时代不一样了。”后来带学生,实验成本总是超支,她一直拿自己的科研经费补垫。这风气传了下去,按张林的话说:“华西法医的优点就是允许你做实验,不怕浪费材料,只要你愿意,随便做。”

上世纪90年代初,国外开始做DNA检测,公安部的研究所也在尝试。吴梅筠思想斗争好长时间:有钱搞吗?能跟公安部比吗?最后一咬牙:“不搞不行,时代的潮流必须要跟!”

正好孙光云来读博,他们自己设计了一套实验方案,做DNA比对。没钱买PCR的仪器,孙光云就把破旧的烤箱、孵箱拿来修好。俩人站那儿盯着,人工调整,硬是把结果做了出来。拍成的照片挂在实验室墙上好些年,她也因此成为西南地区亲子鉴定第一人。

孙光云后来成了教研室里掌握技术最多的人。学院正是需要人才的时候,吴梅筠想让他留校。他想出国,吴梅筠想了想,拿着他的报告改了几版,盯着他讲了几遍,又在会上与阻拦者力争,坚决同意,最终让他走了。如今论起,她只说:“留他是对的,但不放人不公平。”

她希望年轻人有更好的胸怀、宽广的视野,把学科带到更高的层次。张林也是她推荐出国读博的。1999年,华西医科大学法医学院成立,张林正在德国顺风顺水做着博士后。她思前想后,又打电话去,谈整个学院发展,希望他回来接班。

一年后,四川大学与华西医科大学并校,她又推荐张林去学校做行政工作,想着他从国外读博士回来,若能管科研,对学校科研发展有利。2017年,张林被任命为四川大学副校长,老太太却摇起头来:“凉拌菜!”在她看来,副校长就是整天开会,可惜了。张林此前做过几年华西第二医院院长,她觉得“当院长还能做些实事”。

大半辈子过去,她现在想,医生解决生的问题,法医解决死后的问题,做法医好像也不错。何况,“外科医生那么多,你去做,不过是大海里的一滴水。做法医还是很有成就感的。当年什么情况?现在我们培养出的,起码都是大学生,还有硕士生、博士生。”

“没亏。”她说。

“做什么把什么做好”

辛苦了一辈子,总有遗憾。她和丈夫美洲澳洲都跑过,唯独没去过欧洲,80多岁时想去,行程都定好了,临行之前吴家馼突发脑梗。后来吴梅筠常劝别的老师,工作之余要留点时间给自己。

大女儿吴红说起来略带伤感:“在我们这种家庭里面,孩子基本是没人管的。”吴红刚记事时,约莫三四岁,有一天晚上睡着了,家里没人看,被父母带去出现场。睁开眼时就在铁路边上,一条大腿横在面前。

“总觉得她每次做完案子回来,身上有一股味,不知道是心理因素还是真的。”她微微蹙眉。小学时同学来玩,好奇去翻书架。满架的法医学书籍,哗,打开一本书,扔了就跑——里面的图案太可怕。

母亲在家里的存在感“绝对欠缺”,她第一次来月经母亲都不知道。印象最深的永远是母亲的背影:工作的背影,在家学习的背影。“小时候给我梳一次头,梳得紧紧的,眉毛都吊起来那种,因为梳一次可以管三天。”她摇摇头。

母亲好强,对别人要求也高。从小到大,吴红压根没有过学医的念头,便一直学理科。高考前一个月,她转学文:“为这个,我妈一辈子没有原谅我。”后来她在大学教英美文学,很多年里都被母亲质疑:“你教的这个能算是专业吗?”

解释不通,她就不解释。所幸培养出一个做“CTO”(首席技术官)的儿子,侧面证明她身为文科生仍然保持了对科学的关注。事实上,“有这么一位热爱科学的母亲,你不可能对科技毫无感觉。”吴红说。她能理解母亲的事业。医学院里长大的孩子,很容易从别的孩子那里,听说他们的父母如何谈论自己的父母。

“这些都会影响到你。”吴红笑一笑:“我学到的就是做一个好人,一个努力工作的人,一个诚实的人,一个智慧的人。”尽管有过怨气和矛盾,但她始终认为,母亲对自己的影响是正面的。

“她很大气,细枝末节根本不在乎,包括家里的开支。”吴红说。她觉得自己也继承了很大一部分,例如不八卦家长里短,生活尽量简单。年过六十,她逐渐更加明白,人一生要做的事情太多,而生命是有限的,只有不在乎一些东西,才能在别的方面获得更多。

母亲执着于法医学的一生,在她看来,未必是大的家国情怀,更多是对专业的责任感。“妈妈看重学科的突破。她出国,看到中国法医远远落后于外国,就想赶上去。想得比较具体。”吴红说。

吴梅筠则说,自己是“一个规规矩矩的中国人,符合时代对我的要求”。

1980年,远在美国的弟弟写信,让她去美国定居。她不是不动心,可去了两年,还是回来了。一是不爱开车,二是除了科研什么也不敢做,做什么都觉得像“资产阶级”。“绝对不能定居。我家人还在国内,如果出什么问题,他们怎么办?”她满腹忧虑。有些时代的印记,刻骨铭心地留在了她生命里。

至于一生的成就,她三言两语就给打发了:教学生是老师的职责,这是不得不做的事情,不然谁给你发工资?案子必须做,不做案子算什么法医?科研也要做,不做科研,一辈子当助教能行吗?

“我这人就一个特点,做什么把什么做好。”吴梅筠总结。

诸多崇高赞誉之外,这或许是最贴近本真的解读。

“我要把这个家扛起来”

午后阳光正暖。窗边就是饮水机,她拿个瓷杯,从大瓶里舀一勺咖啡粉,慢条斯理地把瓶盖好,放回原位;再撕开一包奶粉,抖一抖,耳边的银发微微颤动;最后挖一勺蜂蜜,伸手去按热水,搅一搅,稳稳地放在茶几上。

见来访者许久未动,她又往前推推:“我按自己平时的方法调的,不知道合不合口味,你尝尝。”扶在杯上的手指修长白皙,指甲洁净润泽。岁月好像待她特别优容,和人在一起稍久,就能让人忘了她的岁数。

“我也挺忙的呀。”她说。前段时间,张林给她带回一袋西湖龙井,她早晨若想得起,便泡一杯,坐在窗边戴起眼镜,对着 iPad 看上半天。学生们有几个微信群,她要刷刷消息。看到法医学相关的文章,觉得有道理的还要转发。还有些“乱七八糟的视频”,看着玩儿。

外孙和小女儿一家都远在美国。她在微信上和外孙视频,说英文,自称是在上海医学院时打的底子——当年都是全英文授课,看原版教材,她被折磨了半年才缓过来,现在却很怀念。

微信是吴红教她用的。但吴红说,二十年前自己第一次发邮件,还是她教的。学生张永亮1995年入学时,看到法医系为吴梅筠配备了一台286计算机,采用的是DOS系统。“对于70多岁老人的难度可想而知。”张永亮说。她把所有命令都记在一个笔记本上,对着笔记本在计算机上一遍遍练习。学生要帮忙,她不肯:“我不能拿你当拐棍。”

“她学习欲望非常强。”吴红说。前段时间朋友打电话来,还谈及老太太,说“文革”期间去她家玩,被桌上的书吓一跳:“你妈妈还在学日语啊?”除此之外,吴梅筠还会俄语、德语,如今老了老了,才只剩下中英文。

退休后很长一段时间,她还在评审资料,帮博士生看论文,还编写了1100多页的《法庭生物学》。每天吃完早饭就去办公室写,中午吃外卖,坐沙发上打个瞌睡,下午继续写。直到去年,梁伟波派一个自己的研究生去照顾老太太,结果她一个电话打过来,跟他说,这个学生的论文怎么怎么样……梁伟波哭笑不得:“我赶紧说,这个安排好了,您不用担心。”

放不下工作,倒放得下自己。70多岁时她得结肠癌,手术后拒绝化疗,说要是撑不过去,就这样得了,如果运气好的话,也就不需要。

如今吴家馼卧病在床,时时要找“老伴儿”,一定要她陪,她反倒更惜命,一个劲地说,一个人把健康搞好最重要:“这个家全靠我维持着,我绝对不能生病。我要把这个家扛起来,把老伴照顾好。”

她拿出结婚时的合照,指着年轻的吴家馼:这是帅哥不?得到肯定回答后,得意地笑。他们的婚礼很简单。吴家馼5岁丧父。吴梅筠的父亲在她考大学后去世,母亲则在建国初含恨而终,二姐送她一条毛巾被,代表娘家礼品。他们买几包糖扔在实验台上,同事们“茶水自备”,就算是礼到了。

在学生眼里,他们的家庭和事业相辅相成,是真正志趣相投的夫妻。学生们都说几乎没看到过他们红脸。大女儿吴红则说,他们年轻时也吵架,但大多为了工作,很少为家里事。母亲说话直来直往,父亲总是满口应承:“好好好。”但话里拐个弯儿,又绕回自己的观点上去,看上去倒像是母亲说的意思。

年轻时吴家馼好酒,后来得了糖尿病却舍不得喜欢吃的甜点,吴梅筠常在一旁管着:“酒少喝点”,“那个不要吃了”,像管小孩一样。有时候酒超杯了,她拿过来就喝,不给他剩。法医系传言,吴家馼老师虽然是经验丰富、强势果断的领导,但和吴梅筠老师在一起,就是“耙耳朵”。

老头儿不以为意。学生都听过他的“格言”:“打老婆是下等人,与老婆平起平坐是中等人,怕老婆是上等人。”五十周年金婚时,系里给他们庆祝,吴家馼当着一众同仁和学生“表白”:“我这辈子有几件得意的事,其中最得意的就是找了这么个老婆。”

老太太没当回事。说起来只笑笑:“我们还是蛮好的。以前上下班,路上都是牵着手走的。吵架他都让着我。”

这是老一辈人的爱情吗?当然。老太太抬首,一脸理直气壮:“不是爱情怎么在一起?”

(文中部分内容参考书籍《吴家馼、吴梅筠从教五十年》,《继往开来——振兴中国法医教育事业》)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司