- +1

《人类简史》的脑洞,涂尔干100年前就提过︱我书架上的神明

原创 Strausses 施展世界

欢迎来到“我书架上的神明”,在这个栏目中,我会不定期和你聊聊那些曾经影响过我的书。我不会系统地解读这些书,而是会以清单体的方式谈谈它们对我的启发。

之前聊的都是政治思想家、哲学家,今天这一期我想和你聊一聊社会学家涂尔干。

1、涂尔干是对我影响非常大的一位学者。他与卡尔·马克思以及马克斯·韦伯并列为社会学的三大奠基人。前几年尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》特别火,好多人都觉得惊为天人,认为里面这些东西很开脑洞、很刺激。我读完之后觉得,写得是不错,但没有那种惊为天人的感觉。实际上里面让人觉得最开脑洞的那些思路,涂尔干早就全都提出来了,比赫拉利早了100多年,只不过涂尔干的表述太学术化。赫拉利是一个了不起的科普化高手,他把涂尔干的那些方法论以一种科普化的方式表达了出来。

图︱涂尔干(1858 - 1917)

2、不过展开说涂尔干之前还是先说说我对社会学的理解。社会学与哲学最大的一个区别在于关注点的不同。哲学关注的是应然问题,它从一个价值出发,试图构建理想的秩序。而社会学关注的是实然问题,它要强迫自己放下任何价值偏好,先把现实是怎样的给看清楚。所以,哲学约等于给大家勾勒出一个非常美好的目标,我们要去追寻那个目标。而社会学当然也会有自己的目标,但它主张的是,我们先把目标这事儿放下,先看一下现实到底是什么样。因为现实是我们的起点,如果你不看清现实的话,你就不知道你的起点在哪儿,那么即使关于终点的目标想得再美好,你也没有能力把路线图画出来。画出路线图的前提是既知道终点又知道起点。

3、社会学首先是研究现实、研究起点的问题。那问题来了,为什么以往的哲学家不从社会学的角度关注起点问题?很大的一个原因在于,从有文字记载以来,一直到近代前,社会的变化非常之缓慢,对于几代人来说,你都看不到什么变化,它就是一个常量。常量,就不是一个你需要去花很大精力研究的东西,你把它接受下来就好了。而一旦出现变化,又往往是一种剧烈的完全无法为理性所把握的变化,比如突然之间发生的大地震、火山爆发、大瘟疫等等。于是这个社会或者不变,你用不着去研究,或者它在剧变,但这剧变是理性把握不了的,那也没法研究,只能把它交给宗教来处理。近代工业革命以后,社会开始发生高速变化,但这个变化本身又是一个可以为理性所把握的变化,于是社会才开始成为一个研究对象,社会学这个学科才开始发展起来。

4、社会学的三大奠基人,马克思、韦伯以及涂尔干,就开始花精力研究社会到底是怎么回事。他们分别从不同的角度对现代社会、现代秩序展开了各自的思考,都给出了极其强大的方法论。马克思认为,在地理大发现和工业革命之后,全球连为一个世界市场,没有任何一个国家或地区能够自外于世界市场,这个国家或地区内部究竟会怎么变化,是受制于它的外部环境的。因此,在世界市场背景之下,不可能再仅仅以区域作为研究对象,马克思要把过去进行的那种微观研究给拉升到一个足够大的宏观尺度上来,先把宏观的外部环境研究清楚了,再去看微观是怎么回事。

5、韦伯关注的是,在工业革命之后,整个社会变得越来越理性化了。最初,人们认为理性化发展起来是能够给人带来更多自由的,但是没想到理性化发展到一定程度之后,理性绑架了人的活动,人全都受制于一个庞大的理性机器。韦伯称之为“理性的铁笼”。本来给人们带来自由的理性,反倒在扼杀人的自由。在这种情况下,人的自由是否仍然成为可能?以及如果自由被扼杀的话,那么你依照这一套理性的逻辑面对世界,当外部环境没有发生大的变化时,用那套程序大致能够应对,但一旦外部环境发生变化,你的程序越严格,你的应对能力就越差。因为此时你需要有某种想象力以及决断力,但理性的铁笼恰好缺乏这个东西。所以韦伯思考的是,在这样一种理性铁笼的情况之下,一个自由的、有想象力的社会如何成为可能。

6、而涂尔干思考的是,一个高度分工化的现代社会,社会内部有各种各样的利益冲突,这些利益冲突使得社会有可能自我撕裂,但是社会又必须凝聚为一体。那么在这种情况下,社会如何仍然成为可能?涂尔干有若干本著作,对我个人影响最大的是两本——《社会分工论》和《宗教生活的基本形式》,这两本书在我看来又是有着某种内在关联的。咱们先从《社会分工论》说起。

图︱1930年代,可口可乐装瓶厂流水线上的工人

7、亚当·斯密曾在《国富论》里面谈到,市场的规模带来分工,市场规模小,你靠分工是活不下去的。比如,过去汽水行业如果只能卖100瓶汽水的话,你靠做汽水瓶盖是活不下去的,但是如果一年能卖100万瓶汽水的话,你光做汽水瓶盖就可以获得非常好的收益。因此,市场规模决定了分工深度。但涂尔干对于分工这个问题给出了另外一个角度的解释。他提出了一个概念,叫“社会密度”,就是指人群的数量、人群的交往频度等等这些。社会密度大的话,人和人之间高度同质化竞争,就会导致内卷,内卷到一定程度谁都活不下去。在这种情况下,为了躲避内卷,有人会开始进行差异化竞争,寻找不同的生态位。差异化竞争的结果是分工出现了。所以在涂尔干看来,分工是社会密度增大导致竞争压力过大、高度内卷的结果。

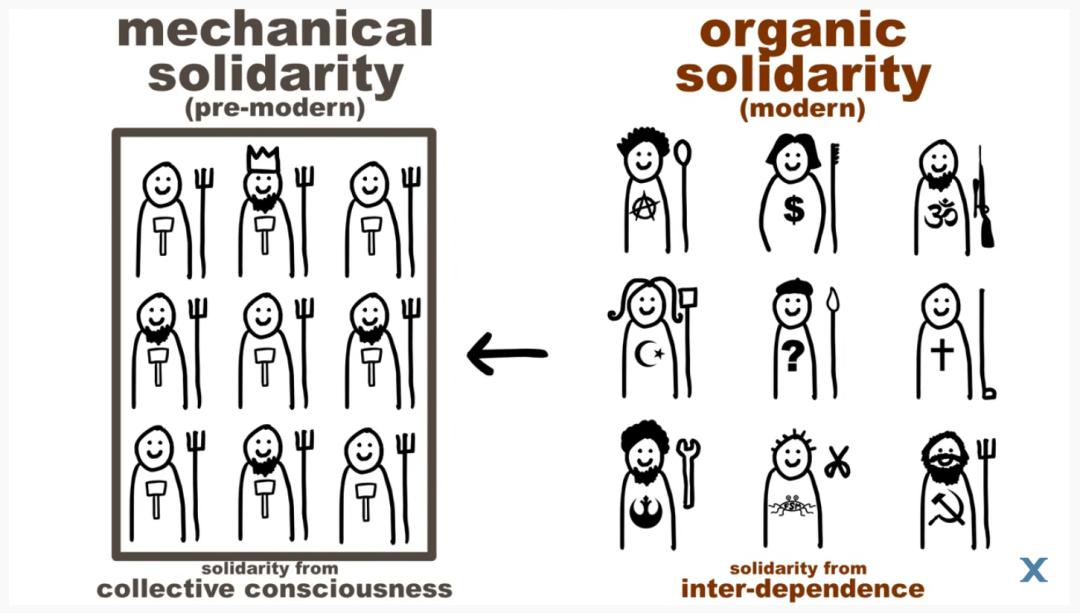

8、社会需要有一种团结(solidarity)、一种内在的凝聚力。任何所谓的社会团结里面都会有个预设,就是我认同咱们应该是一家人。而分工之前的社会跟分工之后的社会,是两种不同的团结逻辑,分工之前是机械团结,分工之后是有机团结。机械团结是指大家干的活都差不多,都处在一样的身份、一样的地位,这个社会是比较均质化的。在机械团结里面,之所以我认同咱们是一家人,是因为咱们一样,那当然是一家人了。对应地,涂尔干认为在机械团结的社会里面,它的法律就会是一种压制性的法律。所谓压制性的法律,是指任何人敢特立独行,跟社会大多数不一样,他就有可能会破坏社会的机械团结,法律就一定得把这个人给压制住。机械团结,它首先确保的是社会的同质性,它要把各种各样的、差异化的东西尽可能用法律给压制住。但是社会密度大了,得分工了,就进入到有机团结了。

图︱机械团结与有机团结的区别(来源:Alt Shift X)

9、有机团结的社会是高度分工的,分工程度越高意味着相互的依赖性就越强。高度依赖之下,互相做交易时,怎么样才能提高交易效率呢?这就需要确认各自的权利(rights)边界了,一旦谁的权利受到侵犯,那么此时法律就要去进行救济。所以涂尔干说,在有机团结的社会当中,法律主要是恢复性的法律。恢复性的法律就是指对那些受到侵害的权利进行救济。在恢复性的法律当中,人和人之间都是很差异化的,这就意味着虽然咱们俩相互依赖,但并不一定就相互认同,相互依赖同样也有可能导致相互仇恨,比如,买家总觉得卖家占他便宜,卖家反过来也总觉得买家占他便宜。《王立铭进化论讲义》中提到进化论里面有几种竞争,其中两个分别是种内竞争和种间竞争。按种内竞争来说,咱们都是卖家,不是你死就是我活,进行的是同质化竞争。而种间竞争的情况是,买家跟卖家确实有某种竞争关系,毕竟买家想多省钱,卖家想多挣钱,在这种情况下他们是有利益冲突的;但同时买家跟卖家又是相互依赖的共生关系,缺了其中一方,另一方是活不成的。

图︱《社会分工论》书影

10、这种既矛盾又冲突的状态,需要把它里面的那种一致性更多地凸显出来,而把冲突性以某种方式压到一个次要的地位。这样在有机团结的社会里,才能仍然确保大家的凝聚力、团结性。而在机械团结的社会里,只要压制性的法律把所有人都给强行压成一样,团结自然就能保障了;至于法律本身或者说传统、仪式这些东西是不是符合理性无所谓,反正符不符合理性你都得认账。但在有机团结的社会里,你必须得通过反思才能从表面的冲突性背后提炼出一致性。没有反思的话,这东西是提炼不出来的。

11、正是因为这种有机团结内部存在各种矛盾性、冲突性,理性才会浮现出来。没有矛盾性、冲突性,理性还未必有,或者未必用得上。因为反思这事儿实际上是很消耗精力的,只有当消耗的精力带来的收益大于成本的时候,人们才会愿意去做这个事儿。在有机团结里,你若不消耗这个精力,不动用理性去进行反思,那买家和卖家互相撕起来,这个社会就彻底崩了。所以,到了这会儿,理性才用得上。

12、基于这种反思,社会能够实现有机团结。也就是说,社会要团结,始终需要有某种观念共同体,即在观念上我们得视彼此为一家人。涂尔干进一步追问,为什么社会一定要这样?如果能够把这个给解释出来,在他看来也许就找到了社会团结的更底层的逻辑。于是从这个问题意识出发,涂尔干又写了在我看来他最精彩的一本著作——《宗教生活的基本形式》,关于这本著作我们下一期再继续聊。

原标题:《《人类简史》的脑洞,涂尔干100年前就提过︱我书架上的神明》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司