- +1

新冠“死亡率”=“病死率”?错!

当你看到有关“新冠死亡率”的报道时,你怀疑过这些“死亡率”的数据吗?在描述新冠的致命程度时,为什么一些媒体(有意识or无意识地)使用“死亡率”,而一些医学专业人士却坚持使用“病死率”?到底哪个指标更能描述新冠的致命程度?

①其实,在描述新冠的致命程度时,大部分的媒体都(有意识or无意识地)用错了“死亡率”;

② “病死率(CFR)”才是一个衡量新冠病毒致命更有参考价值的指标;

③尽管全球各地的“病死率(CFR)”都是采用同一个数学公式来计算,但由于统计标准或数据选取范围的差异,往往会出现“病死率(CFR)”的罗生门现象。

④除了病死率(CFR),还要警惕“感染者死亡率(IFR)”和“超额死亡率”

......

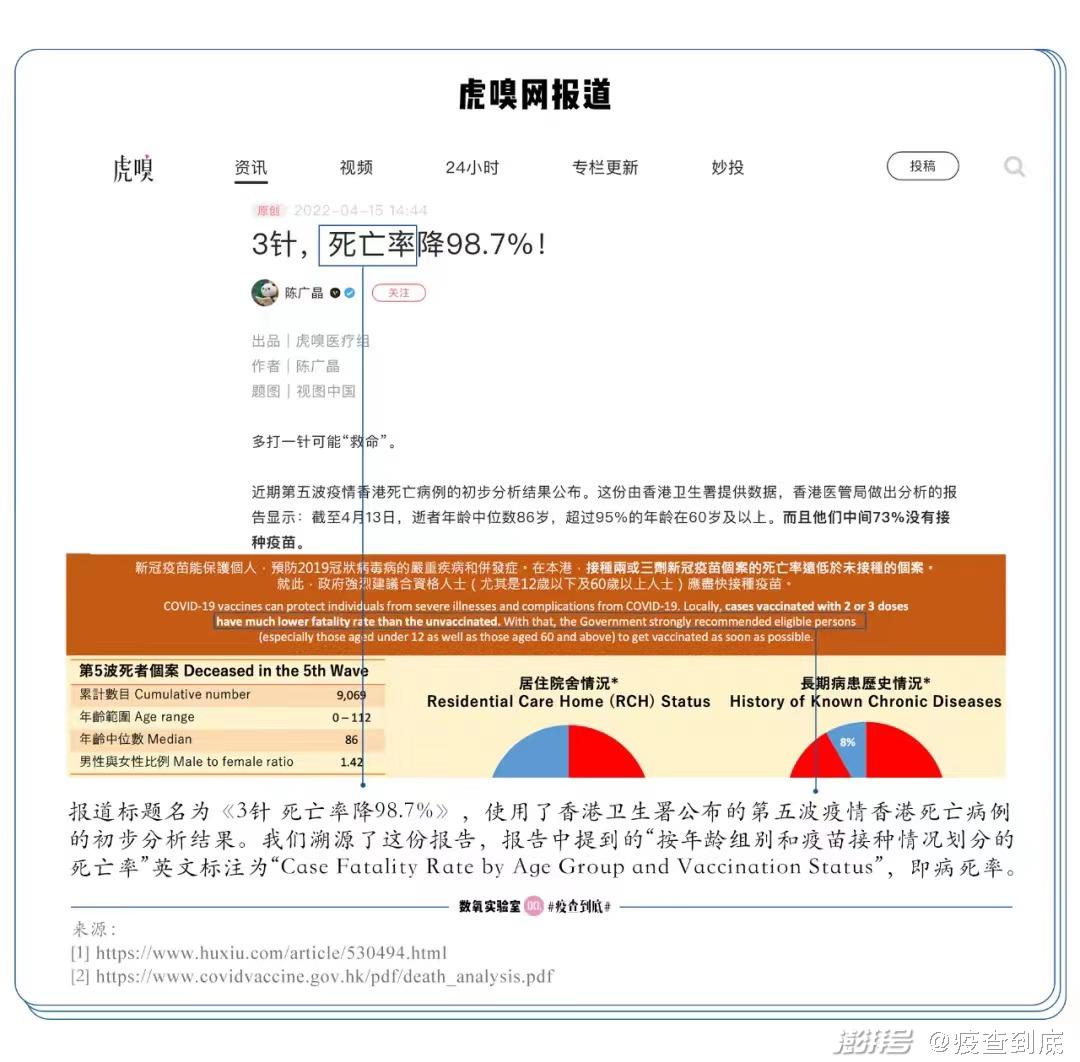

4月15日,虎嗅网发布了一篇名为《3针 死亡率降98.7%》[1]的文章,在引用了香港卫生署公布的第五波疫情香港死亡病例的初步分析结果后指出,“没有接种疫苗人群的死亡率达到2.97%,接种三针疫苗者的死亡率0.04%”。我们溯源了这份报告,报告中提到的“按年龄组别和疫苗接种情况划分的死亡率”英文标注为“Case Fatality Rate by Age Group and Vaccination Status”[2],可以看到在这份报告中,默认新冠病毒的死亡率指的是“病死率”(Case Fatality Rate,CFR)。

但从中国疾病预防控制局披露的全国法定传染病疫情概况中可以得知,2020年的“新型冠状病毒肺炎”数据,发病数为87071人,死亡数为4634人,死亡率为0.3301/10万[3]。通过计算,我们发现这里的“死亡率”,指的是Mortality Rate,即是由“死亡人数/总人口基数”得出的数值。

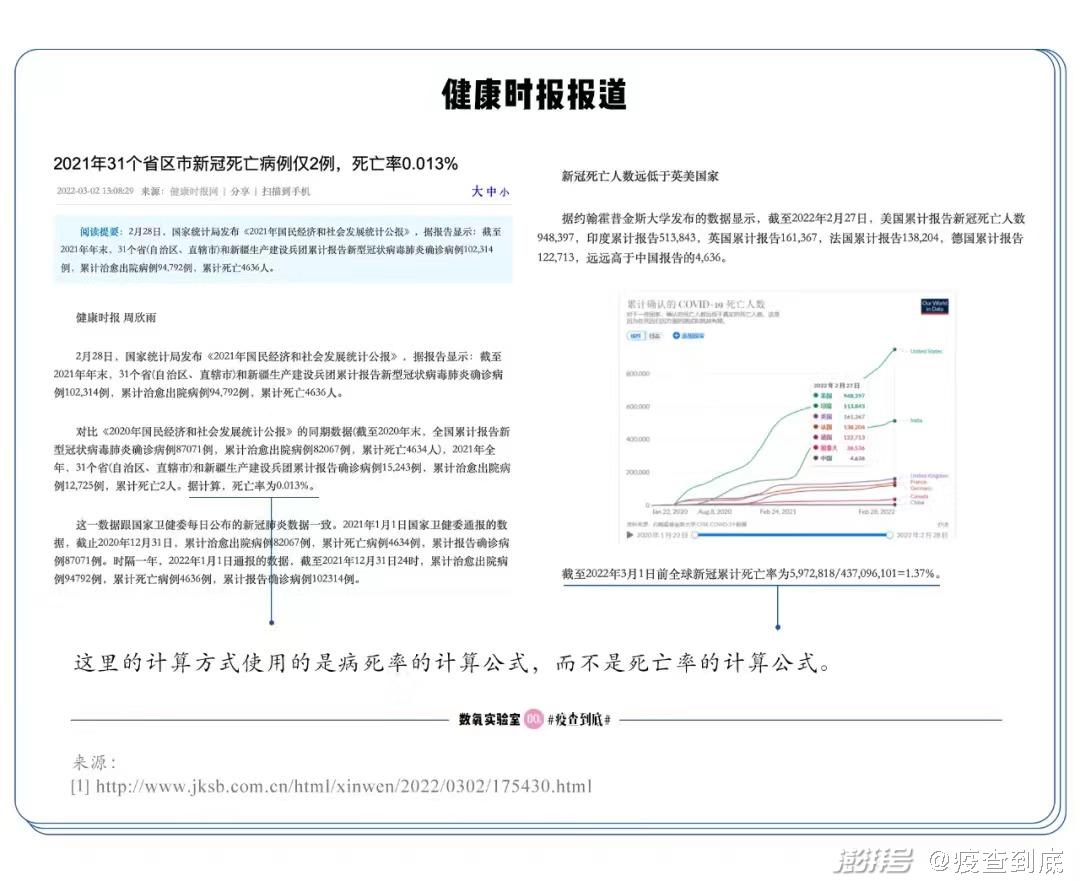

在健康时报3月2日的文章《2021年31个省区市新冠死亡病例仅2例,死亡率0.013%》[4]中,没有使用疾病预防控制局所报告的数据,而是将“确诊死亡人数/确诊总人数”计算得出的0.013%这一“病死率”数值直接当成“死亡率”报道,文中甚至还列出全球的计算公式,“截至2022年3月1日前全球新冠累计死亡率为5,972,818/437,096,101=1.37%”,这里的1.37%仍旧是“病死率”。

“死亡率”=“病死率”?错!

所以,死亡率和病死率是一样的吗?

不一样。

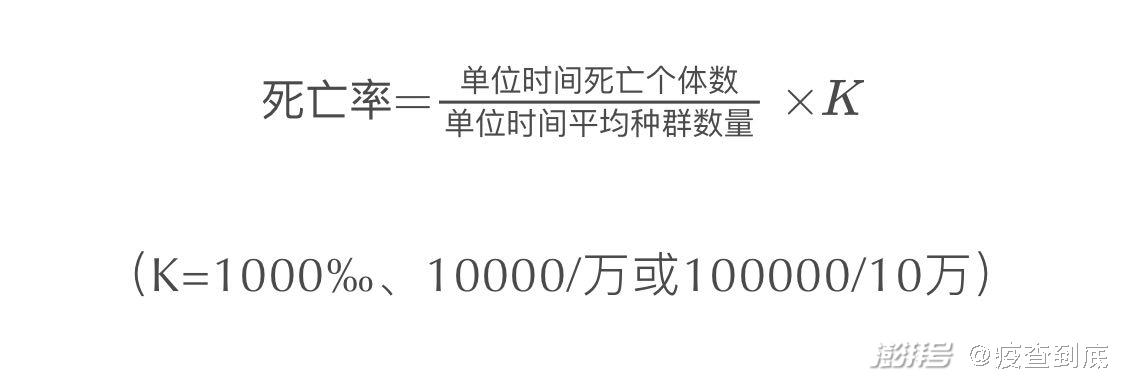

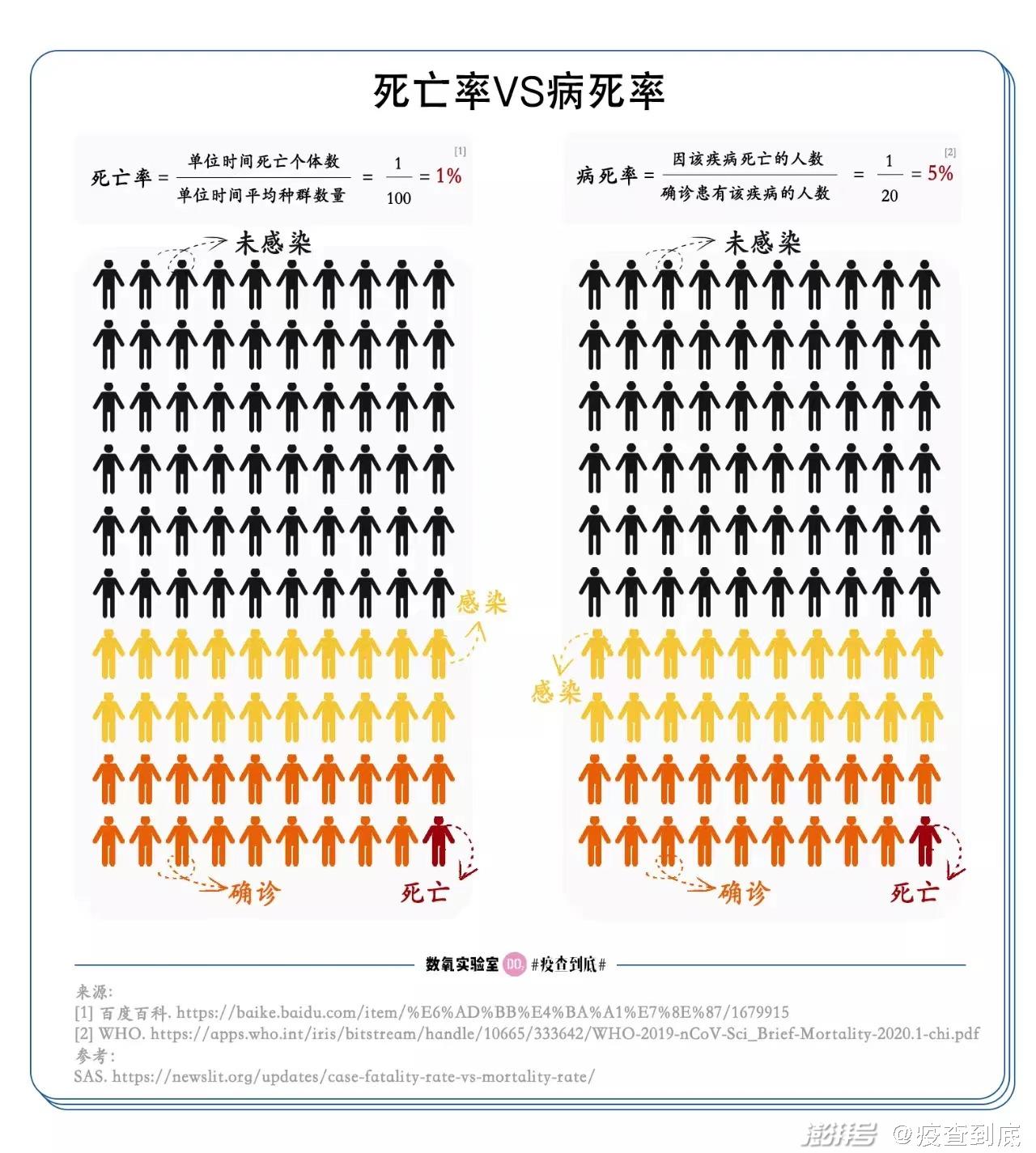

死亡率(Mortality rath),是指某人群在一定期间内死于所有原因的人数在该人群中所占的比例。它是衡量一部分人口中,一定规模的人口大小、每单位时间的死亡数目(整体或归因于指定因素)的常用指标。其分子为死亡人数,分母为该人群年平均人口数,通常以每年每一千人为单位来表示,因此在死亡率为9.5/1000的10万人口中,表示这一人口中每年死去950人[5]。影响死亡率的因素主要包括人口年龄、性别、营养水准、医疗水准、传染病程度、医生数量、气候等。因此,死亡率是一个国家或地区文化、卫生水平的综合反映。

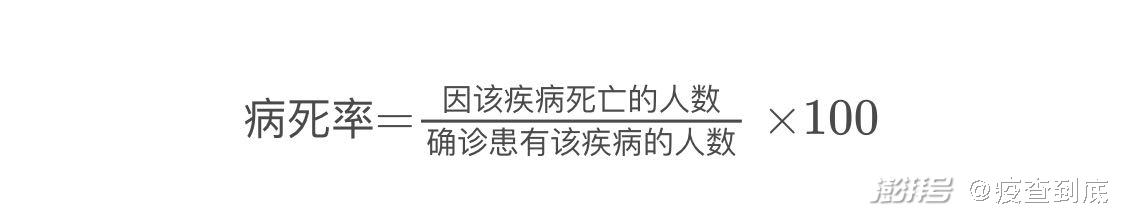

病死率(CFR,Case fatality ratio/rate)也称致死率,表示一定期间内,患某病的全部病人中因该病死亡的比例,即一定期间的病人死亡数与病人总数之比(以%计算),它反映了特定时间、特定地点、特定人群中疾病的严重程度。病死率通常用于病程短的急性病,如各种急性传染病。[6]

无论是概念还是计算方式,病死率与死亡率都是有明确区别的。

1、从统计指标含义来看,病死率指能导致个体死亡的概率,用于描述某种特定疾病的严重程度;而死亡率则指死亡的数量占总数量的比例,是某时间特定人群死于特定疾病的频率或概率。两者衡量的对象不一样,一个是程度,一个是范围。

2、从数量关系来看,当某种疾病的发病和病程处于稳定状态时,死亡率与病死率的数量关系可以表示为死亡率=病死率×患病率。

相比死亡率,病死率才是衡量新冠病毒致命的指标

多数媒体往往在“死亡率”和“病死率”之间随意选择,但统计数据与医学专家的报道与采访中则坚持使用病死率(CFR)来描述疫情的状况。

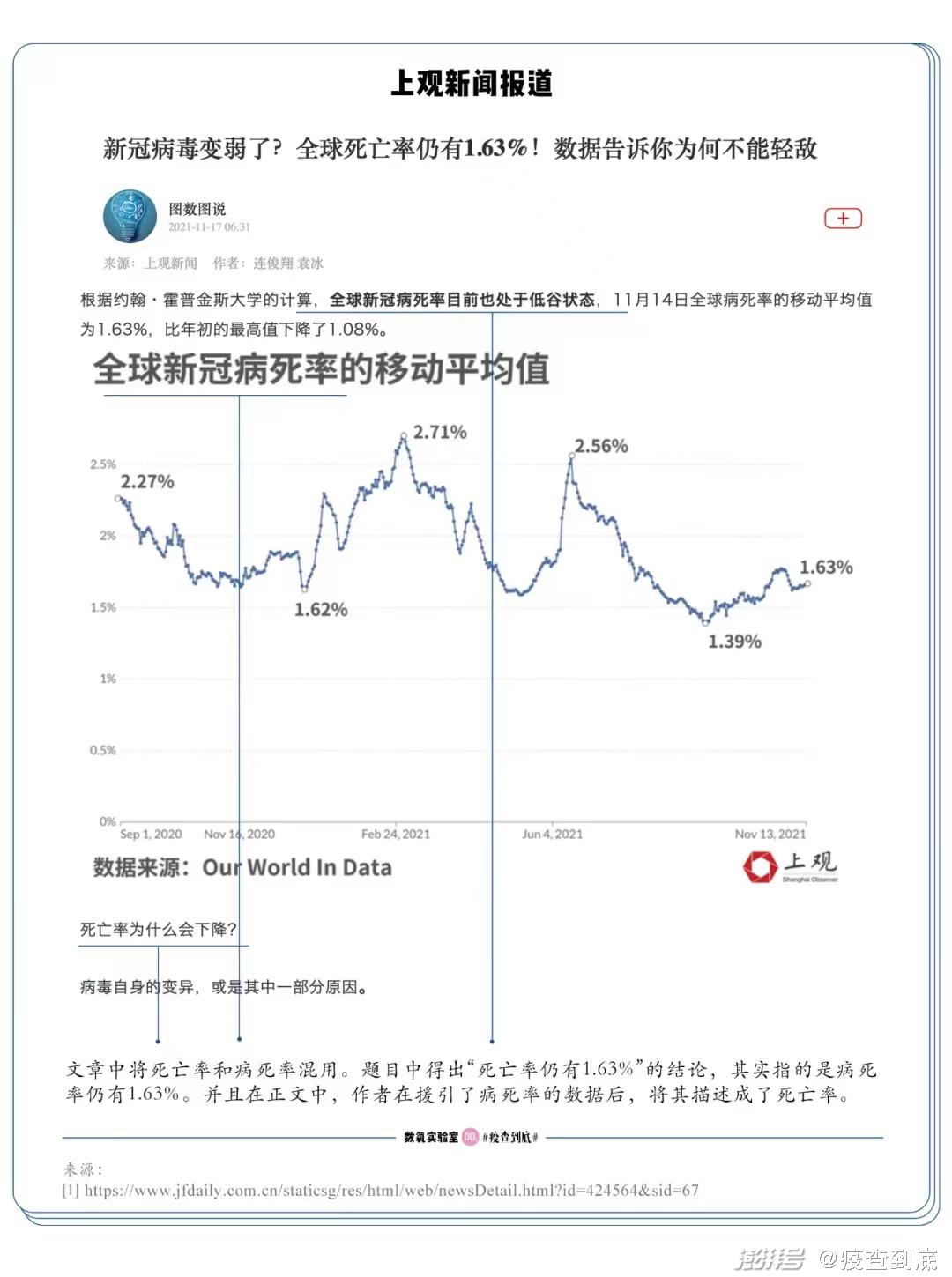

例如上观新闻一篇《新冠病毒变弱了?全球死亡率仍有1.63%!数据告诉你为何不能轻敌》[7]的报道中,混用了死亡率和病死率。根据报道中所援引的Our World In Data“全球新冠病死率的移动平均值”的数据,我们发现题目中得出“死亡率仍有1.63%”的结论,其实指的是病死率仍有1.63%。并且在正文中,作者在援引了病死率的数据后,将其描述成了死亡率。

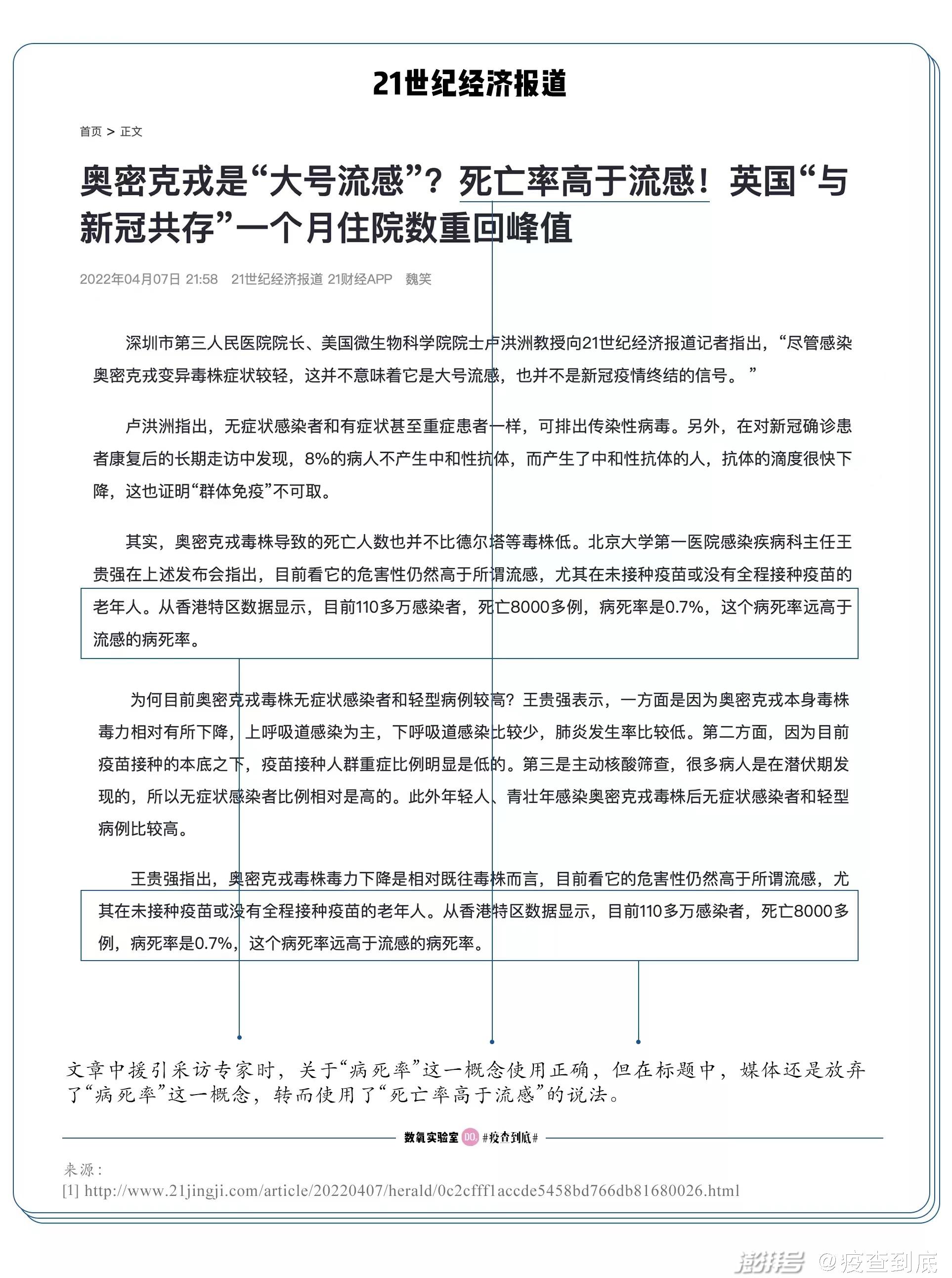

而在21世纪经济报道的《奥密克戎是“大号流感”?死亡率高于流感!英国“与新冠共存”一个月住院数重回峰值》[8]文章中,由于文中众多关于“病死率”援引自其采访的相关专家,因而关于“病死率”这一概念使用正确,但在标题中,媒体还是放弃了“病死率”这一概念,转而使用了“死亡率高于流感”的说法。

4月24日,张文宏在人民日报的采访中提到“今天,即便把基础疾病死亡的病例计算在内,上海总病死率维持在0.0178%(87/48.8万),而其中新冠重症肺炎死亡占比很低”,他是通过病死率数据来评估疫情的致命程度[9]。这与他在4月21日博鳌亚洲论坛年会上的发言一致,即强调了病死率(CFR)指标的重要性。他认为病死率(CFR),即确诊病例死亡率这个指标,是现在各个国家在评价是否能走出疫情时的一个非常重要的指标。而伴随全球疫情进入“奥密克戎”时期,这个指标需要特别地被予以更多的考虑。这是因为奥密克戎整体感染数量较高,当这个指标乘以感染的总数,就可以让我们预测死亡病例的数量,这是我们现在评价整个疾病负担以及医疗资源是否充足非常重要的一个方面。

在世界卫生组织发布的《Estimating mortality from COVID-19》[11]一文中,明确说明病死率(CFR)是目前用来评估感染者致病情况的重要指标。而且目前新冠疫情仍处于流行阶段,数据会随着疫情发展而波动,相较于死亡率中的“某人群某年死亡总人数”、“该人群同年平均人口数”,各地区的确诊病例数和死亡人数容易获得,因而病死率(CFR)指标在新冠中被广泛采用[12]。

因此,相较于死亡率,病死率才是更有参考价值的指标。

正如张文宏医生所说,在不同的国家或地区,病死率的指标存在很大的差异。所以即使是病死率,我们也需要极为警惕这种统计陷阱。

“病死率”罗生门:同一个计算公式,不同的计算标准

目前各国家和地区关于病死率的计算公式是一致的,即“确诊死亡人数/确诊总人数”。但作为一个统计学概念,“死亡人数”与“确诊人数”这两个变量会因为计算口径的不同而发生变化,从而导致病死率数值产生差异。

1、确诊的标准不同

各国对COVID-19病例确诊的定义各不相同。因此,在不同的国家,计算病死率公式的分母(即“确诊人数”)也因病例定义的不同而不同。在世界卫生组织发布的《Public health surveillance for COVID-19: interim guidance》[13]一文中,关于确诊病例的监测一栏,特意强调了自2020年12月16日以来,关于新冠的疑似(Suspected case)、可能(Probable case)和确诊病例(Confirmed case)的定义从未发生改变[14]。WHO还建议各国根据当地的流行病学状况和其他因素调整这些病例的定义。

根据国家卫健委发布的最新诊疗方案——《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》(下文简称方案),只给出了“疑似病例”和“确诊病例”的诊断标准[15]。根据方案的诊断标准,无症状感染者并不属于疑似病例,也不属于确诊病例,所以我国确诊人数中并不会计算无症状感染者人数。国家传染病医学中心主任、上海新冠肺炎临床救治专家组组长张文宏也曾表示,方案中并未提及无症状感染者的诊疗方案,那是因为方案只是针对病例而言,而无症状感染者由于无症状,因而是按照《新型冠状病毒肺炎防控方案》管理[16]。

由于各国对新冠统计数据的差异,在计算病死率时,公式中的分母——确诊患有该疾病的总人数——出现了差异。

2、确认新冠死亡的标准不同

与分母类似,病死率公式中的分子——因该疾病死亡的人数——也会受到统计口径的影响。

根据中国疾病预防控制局的数据显示,以2022年3月为例,“新型冠状病毒肺炎”一栏的死亡数据,只统计因新冠直接死亡的人数[21]。但其他国家的新冠死亡统计则使用了不同的计算方式。加拿大政府在病例定义中《National case definition: Coronavirus disease (COVID-19)》也明确表明,死亡统计应包含“可能或确诊的COVID-19病例”,“其死亡是由临床上相容的疾病引起的”也纳入其中,除非已确定明确的替代死因(例如,外伤、中毒、药物过量)[23]。因此,当COVID-19是死亡原因或促成因素时,可归因于COVID-19 死亡。澳大利亚等的方式与之类似[24]。需要指出的是,例如美国以死亡证明为准的计算仍旧存在一定的不足,被错误地归类为其他疾病,法医、验尸官还没有完成对某些不明原因死亡的调查导致的死亡报告滞后等,都会导致死亡人数统计的不准确[25]。

不仅如此,即使在同一个国家,确认新冠死亡的标准也会因统计主体变化而发生改变。例如在英国,卫生和社会关怀部(The Department of Health and Social Care)每天更新并发布有关新冠病毒呈阳性测试死亡人数,其中包括任何对新冠病毒检测呈阳性但可能死于其他疾病(例如晚期癌症)的患者;但英国国家统计局(The UK’s Office for National Statistics)则将所有死亡证上提到新冠病毒的死亡都计算在内,无论他们是否接受检测或仅仅是疑似病例[26]。因此,英国中央政府官网中,共统计了两组死亡数据,一组为“阳性检测后28天内的死亡人数”,指的是通过阳性检测被确定为COVID-19病例后28天内死亡的人;另一组为“死亡证明上有COVID-19的死亡人数”,是指死亡证明中将COVID-19列为致死原因之一的人[27]。

这说明就算病死率的计算方式一样,但因为两个变量统计口径的不同,不同地区、不同统计主体所计算得到的病死率也存在较大的差异;这进一步说明,不同标准下的病死率数据不能简单地进行比较。

除了病死率,还要警惕"感染者死亡率"和“超额死亡率”

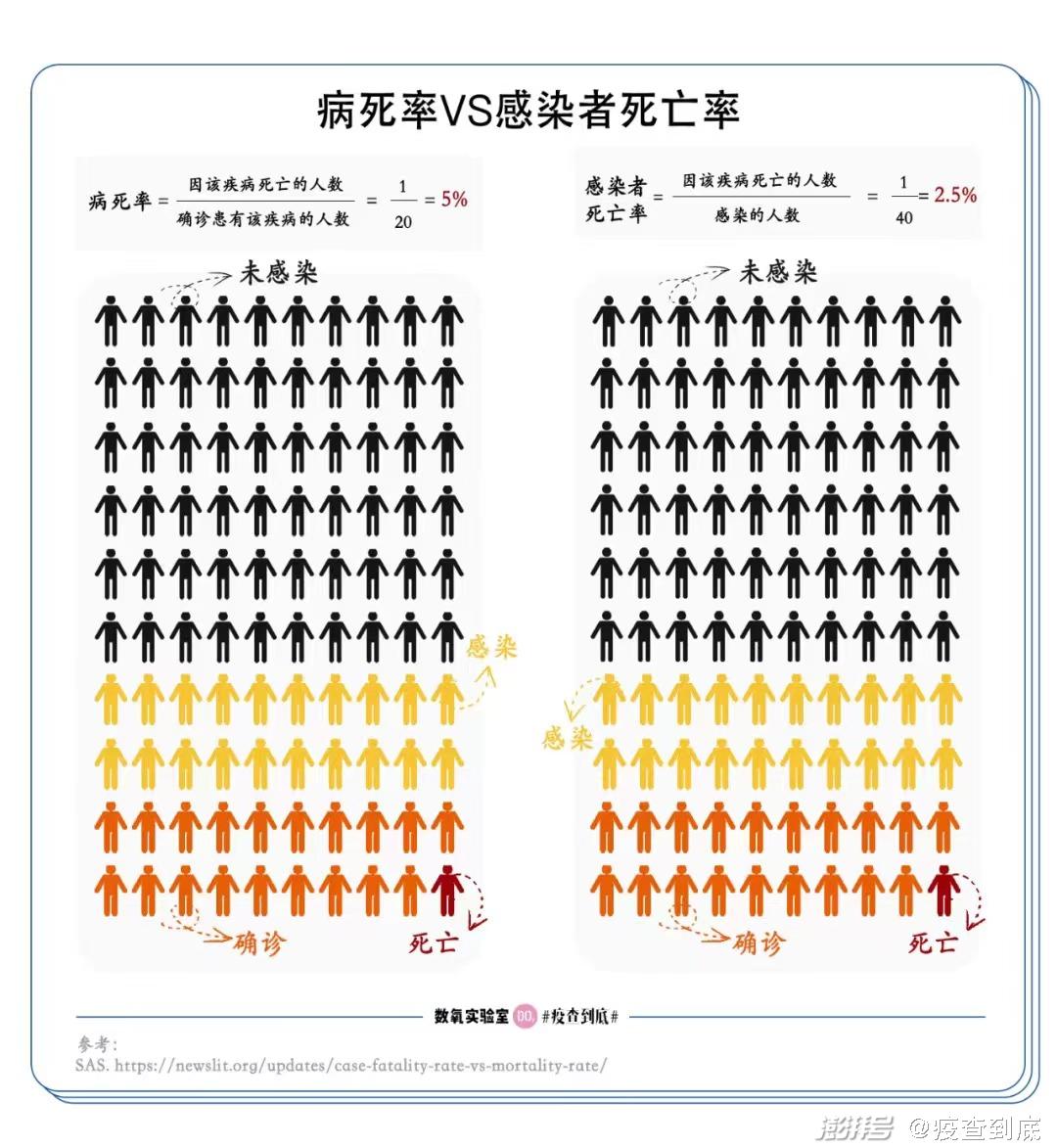

1、感染者死亡率

感染者死亡率(Infection fatality rate/ratio,IFR)指的是所有感染者中死亡者所占的比例(包括接触病原体但无症状及未确诊病患)。即病死率与感染者死亡率的分子都是“因该疾病死亡的人数”,但分母存在不同,病死率为“确诊患有该疾病的人数”,感染者死亡率为“感染人数”。

2、超额死亡率

在关于新冠死亡人数标准的讨论中,还出现了对统计死亡之外的“超额死亡”(excess death)的关注,这是一个用以更全面地反映疫情对死亡情况影响的指标。所谓超额人数,即在特定时间段内观察到的死亡人数与过去同一时期历史平均死亡人数相比,由于各种原因而导致的超出预期的死亡人数[28]。有研究认为COVID-19病死率的替代方法是扩展为估计与季节性流感相关的超额死亡率而开发的成熟模型。这种方法应提供超额死亡率的估计数,同时考虑到死亡率、极端温度和季节性流感的潜在模式。估计超额死亡率的常用方法是根据没有流感活动或流感活动可忽略的预定义时期对预期死亡率进行建模。该基线通常具有一年中周期性变化(季节性),可以与观察到的死亡人数进行比较,并且该差异代表了对超额死亡率的估计[29]。

在日常的阅读和浏览中,如果你刚好遇到了感染者死亡率、超额死亡率,也需要保持警惕。如同病死率一样,超额死亡率和感染者死亡率也都属于计算出来的概念,在计算的过程中,与计算主体、统计口径存在很大关系。据FT报道,尽管超额死亡率已经开始使用“机器学习”进行计算,但使用有数据的国家来预测无数据国家的这种情况将会存在很大谬误,而且统计学家仍然需要选择将哪些变量放入模型,它并不是完全客观的[31]。

本期作品我们主要从媒体和大众误用的“死亡率”展开,核查了“死亡率”与“病死率”所表征的不同现实。我们认为,在衡量新冠肺炎疫情的致命程度时,相较“死亡率”,“病死率”是一个更准确及更有价值的指标。同时我们也注意到,尽管“病死率”的计算公式是一致的,但是由于不同国家和地区对新冠确诊和死亡界定标准的不同,导致了计算病死率的两个变量的数据选取边界存在差异,如此一来,就会出现“病死率”的罗生门。

作者:周伟峰、王礼耀

协作者:陆胤宏、许蕴智

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司