- +1

当一个物理学家处于并非爱因斯坦的时代

原创 羊顿 读库

“我们今天所处的时代并非物理学的革命时代,多数做物理的人终其一生也很难有机会做出真正具有持久价值的原创性贡献。”

无论童年或成年的卢昌海与爱因斯坦有多大的相似性,成就或者性格的差异有多么巨大,有一点可以确定,他所处的并非爱因斯坦的时代。

这是没法选择,也没法改变的。

考,还是不考?

1993年11月,复旦大学物理系三年级学生卢昌海得到通知,“中美联合招考物理研究生项目”(CUSPEA)初试即将举行。考试由哥伦比亚大学、纽约大学、纽约城市学院三校联合命题,计划在复旦大学招录六名研究生。一经录取,美方将提供全额奖学金。

这场考试的渊源颇为不凡,之所以能在这个时间举行,也经历了不少波折。

“中美联合招考物理研究生项目”由李政道先生发起,最早于1980年正式实施,当年即有一百二十六人通过考试并赴美留学。实际上,这个项目是一个仅存于中美高校之间、独立于正常录取程序的特殊选拔渠道:通过物理专业课笔试和英语面试的学生,可以免除托福和GRE的考试要求。而且,经李政道先生的大力斡旋,美方高校承诺提供学生的教育和生活费用。

包括1979年十八名试录取学生在内,截至1988年,这个项目共为九百一十五名学生提供了赴北美留学的机会,参与合作的中国大学和科研院所有九十五所,美国和加拿大的高校九十七所。为包括中国在内的世界各地培养了大批人才,比如知名学者文小刚、谢心澄、汤超、张千帆,以及1号店创始人于刚、搜狐创始人张朝阳。

1989年,中美科技交流中断,项目被迫终止,直到四年后才恢复,而且只能说是略有恢复。因各方面规模大大缩小,重新开办的考试被称为“Mini-CUSPEA”。卢昌海赶上的就是恢复后的第一届:国内仅有复旦大学一所高校,国外仅有纽约三所大学参与。

按常理推想,卢昌海应该为这样的机会感到兴奋才对。

那是1993年底,距离九二南巡讲话已经一年有余,“出国热”正席卷全国高校——大约就在卢昌海得到通知的同时,俞敏洪的新东方学校在北京成立,可见当时形势之一斑。另一方面,此次参与招生的哥伦比亚大学,物理系非常强,正是很多学子心中的物理圣地。而说到物理学习,整个复旦大学物理系又有哪位学生能比卢昌海更有优势呢?

早在两年前的一次活动上,才刚上大一的卢昌海就已经在心中立下抱负。当时,身为“李政道奖学金”获得者,他得以参加丁肇中教授的座谈会。这是他第一次亲眼见到诺贝尔奖获得者,但他没有盲目崇拜面前的权威:因为丁肇中说自己“五分钟之内就从理论物理转向了实验物理”,卢昌海对他印象不佳。

他在当天的日记中写道,丁肇中的观点“多少引起了爱好理论的同学(包括我自己)的不赞同”。看法本身姑且不论,但可以确定的是,此时的卢昌海已经明确认定自己“爱好”的研究方向:理论物理。

只有爱好,是无法支撑爱好的,好在除了感情之外,卢昌海还有别的东西作为后盾。大一下学期的一次系内研讨让他无意间显露了实力。

那个量子力学讨论班本来主要是面向大三学生的,但卢昌海决定参加。

讨论班的学长说是大三,其实只比卢昌海高一届,他是1990级,人家是1989级。但从课程学习上来说,确实是大三和大一的差别。卢昌海这一级虽然是1990年考入复旦,但开始文化课学习之前,他们被拉到大连陆军学院参加了一整年的军训。只比他们早一年的1989级并无如此待遇,所以就造成了这种错位。

所谓讨论班,就是老师给出若干与量子力学发展史有关的课题,让学生们挑自己感兴趣的,花两三周的时间分头准备,然后在讨论班上做公开汇报。五个可选的课题分别是:普朗克黑体辐射理论、玻尔原子理论、海森堡矩阵力学、薛定谔波动力学、自旋与不相容原理。

卢昌海很喜欢科学史,这应该是他愿意参加研讨班的一个重要原因。而他之所以选择海森堡矩阵力学,是因为他知道,其他课题在国内已经多有讨论,而矩阵力学这个陌生的课题,虽然查找资料会有困难,但自己的努力“不至于完全重复国内作者早已完成的工作”——或许应该强调一句,对自己抱有如此要求的卢昌海只是进入大学还不到一年的新生。

他当然知道如此选择意味着什么,但他的算盘是,这正好可以锻炼自己处理文献,尤其是英文文献的能力。从这个角度讲,为研讨会做准备的过程他应该感到满足,当时他主要参考的是两种一流的物理学史专著,都是英文,都是超过三百页的大部头。

三周之后,1992年6月2日,第一次讨论会举行。

没想到差点取消。因为大三的几位同学准备不够充分,他们就商量着要取消这次活动。

更让人没想到的是,卢昌海说自己准备了矩阵力学这个课题。于是只有他做了报告。他报告的题目是“矩阵力学的历史发展”,讲了一个多小时,没人提问——用他日记的话说,“看来是讲得太快了”,在座的接近十位学生没怎么听懂。

主持讨论的是青年教师金晓峰博士——他四年前刚刚在复旦大学毕业并留校任教,听说当天做报告的学生才上大一,金老师大吃一惊。

接下来,在大一和大二之间的暑假过后,卢昌海一一通过考试,如愿免修了所有的数学和物理课程。

在他看来,当时国内的普通物理教材,“大量的内容甚至语言都是从第一本流行的版本开始传抄的,毫无创见,了无新意”。对于国内学术界的风气,他也多有不满之处。

这些认识,按理说应该为他想要出国留学埋下伏笔才对。果真如此的话,时隔几年才得以“小范围”重启的中美联合招考,对于专业水准已经在系内一骑绝尘的卢昌海来说,得是多好的一个机会。

但是,已经上到大三的卢昌海不想报名。他在当年的日记中记下了自己的顾虑。

其一,是因为对杭州、对家人的留恋。他不舍四季风景如画的杭州,不舍夏夜的西瓜和星空,不舍雪后西湖的无边寂静。

其二,是因为压在他心头至少已经一年多的那块巨石——上面刻着三个大字:“重整化”。

在卢昌海公开发表的日记中,“重整化”这个词第一次出现,是在1992年4月初。所谓“重整化”,是指量子场论、统计场论等理论中采用的一系列数学方法。打个不太严谨的比方,这种方法就是打在这些理论上的一些补丁,补丁里面要盖住的,是计算过程中出现的一些数学上表现为无穷大,从而失去物理意义的项,这是一种漏洞。在卢昌海看来,这块补丁太过丑陋,而且似乎并不足以遮掩理论本身的问题:“量子场论(在我看来)与量子力学不同,由于它的深入发展借助于重整化方法,而使人觉得有一种人工斧凿的痕迹。而且即使重整化方法也未能完全消除困难。”

问题是,无论在卢昌海眼中是美是丑,这种重整化的方法毕竟可以很好地与实验结果吻合。

但卢昌海相信自己的直觉。他努力抓住各种机会,与系里的老师探讨心中的想法。他与金晓峰博士讨论,这位年轻的老师与他观点一致。他向来自加拿大的访问学者请教,对方却认为“场论中并不存在有根本性错误的迹象,尽管从数学上讲还有许多不严谨的地方,但这并不足以使人们放弃这套方法。”

卢昌海仍然自信,但也不免感叹:“听众对这一报告的数学细节很感兴趣,却没有一个人关心这种相互作用的物理现实性。物理学似乎变成了从数学到数学的游戏。”

大三开始的那个秋天,一个周日,卢昌海独自坐在自习室内,当他闭上双眼,心底出现了一个声音:“也许自己应当选择一个别的职业。”此前几年,他坚定地认为自己将成为一个理论物理学家,“仿佛自己的生命因为这一选择才变得有了意义”,但是现在,他失望地发现,物理学家们关心的不是对作为物理学之本的基础问题的探索,而是纠缠于与现实并没有多少关系的具体问题,最典型的就是“在重整化的框架下作复杂的计算”。

卢昌海开始强烈地排斥重整化的方法,无论它和实验吻合得多么完美,在卢昌海眼里,它都是丑陋的。他认同的是量子力学奠基人之一狄拉克的的看法,一个数学上优美的理论,比一个单纯与实验吻合但不具备数学美的理论更可信。

面对“小范围中美研究生联合招考”,卢昌海的内心活动简直是一种幻灭,一种悲哀,甚至可以称得上悲壮的幻灭。

但有人要拉他一把。

“别人只会感到更困难”

11月中旬,金晓峰博士一从外地出差回来,就听说了卢昌海的决定。他坚决反对,坚持劝说,两人数次长谈。金老师反复对卢昌海说的,大概有两个意思:我认同你对物理学、对出国的一些看法。但是,你必须参加考试,必须出去。

和卢昌海一样,金晓峰也是杭州人。那两天他正好有事要回家,而且已经买好了车票,就对卢昌海说:“你干脆和我一起回杭州一趟,路上也好有个伴。”卢昌海一愣,这应该是想带着他回杭州找他父母一起商量的意思。他不想这样,但也明白老师知道自己没有课业压力——他当时已经免修了全部课程。没法推脱,两人约好第二天一早六点半在金晓峰家中碰头,然后一起去火车站。

当晚睡前,卢昌海按照习惯定好闹钟,上紧发条——对他来说,这只是额外一重保险而已,他知道自己肯定能在铃声响起前的片刻醒来。他的生物钟一直比机械钟更可靠。

这个近乎特异功能的本事,改变了他的人生走向。第二天,他在秋意中睁开双眼,发现闹钟没响。

从宿舍赶到金晓峰家中,按响门铃之后,黑沉沉的房间内隔了好一会儿才亮灯,等金教授出来,第一句话是:“奇怪,我的闹钟怎么没响呢?”

从复旦到火车站,要走中山北路,当时正是内环线高架桥的施工路段。公交车不时堵在路上,卢昌海心平气和,甚至心中窃喜,金教授却如坐针毡。

时间虽然紧张,但毕竟还是在发车前赶到了车站。金老师帮卢昌海买了一张站台票,就带着他冲进站内。卢昌海暗自祈祷——如果车厢门口有乘务员,单凭站台票是上不了车的,然而,他们所在的那节车厢恰恰没有乘务员。

1993年12月4日,卢昌海参加了初试。当天,他在日记中写下:“今天的预考将选出12人参加复试,我想通过预考是毫无问题的。”

12月17日,复试。这次卢昌海没有那么乐观,他说:“题目的难度颇有些出乎我的意料之外,这实在令人惭愧,在我的物理中毕竟仍有不少破绽。”接着,他又补了一句:“我相信别人只会感到更困难,因此通过仍然应该是毫无问题的。”

参加复试的,没有大四学生,因为当时整个复旦校园里都没有大四年级。除了卢昌海是大三学生,其余都是物理系的研究生。最终,卢昌海得分第一。在参加英语口语复试后,他被哥伦比亚大学物理系录取。

图片来源于CUSPEA官网截图。

年底,他提交了毕业论文——实际上,因为要提前一年毕业,他来不及找导师做课题,就从自己的旧文章中选了一篇。

1994年8月24日,下午三点半,卢昌海乘坐的CA981班机收起前轮和后轮,沿着地球自转的方向飞往纽约。

铁环

“昌海”之名,来自两个直线距离超过五百公里的城市:南昌和临海。

这两个地方都不是他的出生地,1971年,卢昌海生于杭州。他的母亲是做丝绸研究的工程师,当时在临海工作。父亲也是工程师,从事铁路信号设计,成天在铁路上跑,工作单位在南昌。

卢昌海的童年最初是在嵊县(今嵊州市)的外婆家度过的。此地与临海之间的山路相当危险——刻在童年卢昌海脑中的最初场景就是翻倒在盘山公路旁的汽车。后来,母亲调往金华丝厂工作,于是金华就成了卢昌海童年记忆最集中的地方。

那时的金华丝厂,进门就是一条长长的水泥路。路的尽头是锅炉房,两侧是办公室和宿舍。宿舍是平房,几十间房共用的走廊上堆放着各家的杂物。每当母亲去往办公室,就只能把卢昌海独自留在宿舍。家长的普遍做法是把孩子反锁在屋里,但卢昌海的母亲不放心,怕万一有什么意外出不来,所以他家的屋门上装的是当时的稀罕物——弹簧锁。

童年的卢昌海,沉迷于一切带轮子的东西。

小猫小狗之类的毛绒玩具他是不玩的,倒是那些汽车、火车、坦克、积木,被他拆了装,装了拆,铺得满床都是。

这样的场景不由让人想起他的一位学术偶像——爱因斯坦。

这位大师童年时对轮子也有特殊的偏爱。两岁多的爱因斯坦被家人告知,即将出生的妹妹将会是他的玩伴,等到妹妹玛雅被抱到面前时,爱因斯坦却有些失望:“它的轮子呢?”——卢昌海在新作《你好,爱因斯坦同学》中记述了这件事,不知他写到这儿的时候,会不会想起几十年前金华丝厂的那个小孩。

等到卢昌海再大一点,整个厂区就成了他和小朋友的游乐场。他们一起在里面钻来钻去,打弹子、捉迷藏、抓知了、打乒乓,也一次次熟悉了红药水、紫药水、碘酒、消炎粉等常用药品的用法。但淘气归淘气,他一直恪守母亲要求的一条底线:因为厂区外发生过孩子被拐事件,所以母亲严令,无论怎么闹腾,都不能跑出厂区。

渐渐长大的卢昌海,最喜欢的仍然是轮子,只是改成了一种特殊的轮子:铁环。

这种铁环算得上七零后、八零后的共同记忆。黑黝黝的生铁圈上套着一个小环,用一个铁钩推着,可以发出“当啷当啷”的声音,声音不大,但挺悦耳。这铁环和自行车有点像,只有推着走的时候才能立起来。刚开始学的时候,还是要掌握一些技巧,如果不得要领,铁环难免东倒西歪。而一旦熟练掌握,就可以应付裕如,一边推着,一边不耽误走路,甚至可以忙些其他的事情了。

1975年前后的金华丝厂,大家都见过这样一道风景:入学前的卢昌海,无论走到哪里,都会推着他心爱的铁环。

转眼,到了要上学的年龄。可卢昌海的生日在下半年,按照当时的规定,他只能比上半年出生的孩子晚一年入学。七岁那年秋天,卢昌海入读金华水泥制品厂子弟小学。大概上了三个学期之后,决心要调往杭州的母亲提前安排他转到杭州清泰门小学就读。

之所以选择这所小学,是因为这里离奶奶家近。

在描写“爱因斯坦同学”的童年时,卢昌海考察了对爱因斯坦智力发展影响较大的两位uncle:一位是“叔叔”,雅各布·爱因斯坦,他对爱因斯坦说过一句妙语:代数是“一门愉快的科学”,“在我们想抓的动物还没抓到时,我们暂时称它为x,然后继续抓捕,直到它落网”。一位是“舅舅”,凯撒·科赫,也就是爱因斯坦母亲的哥哥,他曾送给小爱因斯坦一个蒸汽机,让这位大科学家记挂了一辈子。爱因斯坦在十六岁时写出的第一篇和科学有关的论文,就是寄给了这位舅舅。

科赫舅舅送给童年爱因斯坦的礼物,一台小蒸汽机。爱因斯坦 绘

幸运的是,小学生卢昌海也遇到了这样的uncle:他的“小伯伯”,也就是他的三叔。

小伯伯的兴趣和特长不在理论,而是动手。他很喜欢电子技术,房间里堆着从元件店里淘换的各种电子器件和工具。他甚至自己装配了一台电视机。那机器虽然只有九英寸,而且是黑白的,但在电视机还很稀罕的当时,已经很难得了,至少可以让卢昌海在每周六晚看上半小时的动画片。

同样难得的是,身为建筑和木工高手的小伯伯童心未泯,看到卢昌海和几个堂弟喜欢在沙子上堆城堡、挖隧道,他就挑来几担沙子,在屋旁的空地上堆了一个沙堆。

小伯伯订的《科学画报》被卢昌海翻了个遍,这算是他的科学启蒙之一。

因为年纪限制,卢昌海本来就晚上了一年学,小学五年级时,学制又突然改革,他得再接着上一年六年级才能毕业。命运的安排十分微妙,被耽误的升学期,正好给父母调动工作留下了时间。

就在卢昌海六年级毕业前夕,在丝绸方面“极有专长”的母亲成功调入浙江丝绸科学研究院。此时的卢昌海终于有了杭州户口——如若不然,他是没有资格报考重点中学的。

1984年,卢昌海顺利考入杭州二中。一读就是六年。

大家都知道,爱因斯坦十五岁时主动从中学退学。纸面上的解释是“健康原因”,爱因斯坦甚至提交了家庭医生的一纸证明,但大家也都知道,他当时跟学校的关系已经非常紧张——在爱因斯坦眼里,他在那所学校能得到的绝非“自由行动及自我负责的教育”。

身在杭州最重点的重点中学,卢昌海的境况远没有爱因斯坦那么严重,但是,他也有自己的想法和选择。

偏科

生活上,卢昌海仍然痴迷于带轮子的东西。已经上中学的他当然不能再推铁环,这时候他迷恋的是骑自行车。到了初三,因为父亲也调到杭州,母亲又分了房子,一家人终得团聚。可是,房子离二中比较远,如果坐车,需要五十分钟,遇到天气或路况不好很容易迟到。看似不便的条件,却正中卢昌海的下怀,因为这让他有了要求骑车上学的“合法理由”。母亲担心他的安全,坚决不同意,于是引发激烈的家庭讨论,他甚至搬出了不知从哪里看来的一项研究成果:调查表明,骑车有益健康,平均可延寿五年。一番唇枪舌剑之后,终于说动家人,十六岁的卢昌海可以在上学路上继续磨炼车技了。

同样是十六岁,卢昌海笔下的爱因斯坦在忙着撰写自己的第一篇理论物理论文,接着又在脑海中构造追光实验,还参加了瑞士苏黎世联邦理工学院的入学考试。因为“偏科”,年轻的爱因斯坦没有被录取,院长建议他先找个中学完成高中学业。

中学生卢昌海也同样表现出严重的偏科。

相对于小学,中学课程的门类大大增加,卢昌海的兴趣开始分化。对此,他自己的回忆是:“我对功课爱憎分明,喜欢的不仅学好课堂上的,而且大量阅读课外资料,超前自学;不喜欢的则基本扔在一旁不理不睬,只在考试前略抱佛脚,聊尽人事。喜欢的功课因粗心大意丢一两分都会惋惜不已;不喜欢的功课哪怕不及格也满不在乎。”

中学新出现的学科之一是英语,卢昌海学得意兴阑珊。直到后来,他也没有提起对这门语言的兴趣,只是因为研究和工作需要,在科技英语方面下过工夫。甚至出国后仍有一段时间,他定居在纽约市——这是华人比较集中的地方,他每天收看中文电视,阅读中文新闻和书刊。除了早年那几篇物理研究论文和少量技术分享文章,他几乎不用英语写作。

新学科之二是几何,这是他最感兴趣的,虽然刚开始学的时候考试栽过跟头,后来却成为学得最好的学科——而似乎继承了小学数学正统的代数,他没怎么专门谈过,想必是学得极好而不必强调的。

化学只是暂得垂青,还是沾了物理的光,在分子、原子结构等与物理关系比较密切的部分,他是有兴趣的。至于生物,虽然高中会考得了A——那年这个成绩的分数线是九十五分,但这是他最不喜欢的理科课程,他只是在会考前抱了几个小时的佛脚,自己也没想到能有这样的成绩。

政治、历史、地理这样的课程,更是位于“满不在乎”之列。他中学阶段的第一次不及格就出现在政治学科。

变化最大的课程是语文。中学课本里加大了古文和政治文章的占比,卢昌海对语文的兴趣和成绩一落千丈。但语文不能不在乎,因为这是主课,期末万一不及格是要补考的。卢昌海讨厌考试,于是每次期末考试前,他都会长时间抱着佛脚不放,生怕考场失利。哪怕毕业多年,他仍然常因这种压力从噩梦中醒来,要么是在语文考场上,要么是在听说语文成绩不及格的时候——这和别人不太一样,对大部分理科生来讲,最容易进入噩梦的应该是数学、物理这样的学科吧。

卢昌海的数学和物理一直很好。在他已发表的文字中,直接谈论中学数学和物理学习的内容不多,但根据他高三所取得的成绩,应该不会有人怀疑这一点。

中学时代,每天午饭之后,卢昌海都要去书店逛逛——真的可以说是“每天”,也可谓是风雨无阻,有一回他还因为雨衣绞在自行车里而摔得狼狈不堪。买的最多的是物理方面的书。中学时代的卢昌海已经在看汤川秀树的《经典物理学》、大卫·希尔伯特的《数学物理方法》、史蒂文·温伯格的《引力论和宇宙论》——这都是连物理专业的本科生轻易也不愿翻开的专著。

某个寒假,卢昌海偶然发现了一处书的天堂:母亲单位的图书室。因为数理天文方面的书和小说不在同一个房间,这间图书室平时根本无人光顾,可卢昌海却像是老鼠掉进了米缸。他每天孤身一人坐在那里看书、记笔记。管理员看着平时躺在架上落灰的专业书籍,再看看独享整个图书室的卢昌海,干脆挑出那些职工确实用不上的书,以折价“处理”的方式卖给了他。

“我看到了最深沉的秩序和美丽”

到了高三,一直厌恶考试的卢昌海却主动参加了一项考试。

备考的过程他很享受,因为课堂上讲授的、练习中温习的、考场上检验的大都是他感兴趣的东西——数学和物理。他参加的是中学生数学和物理竞赛。

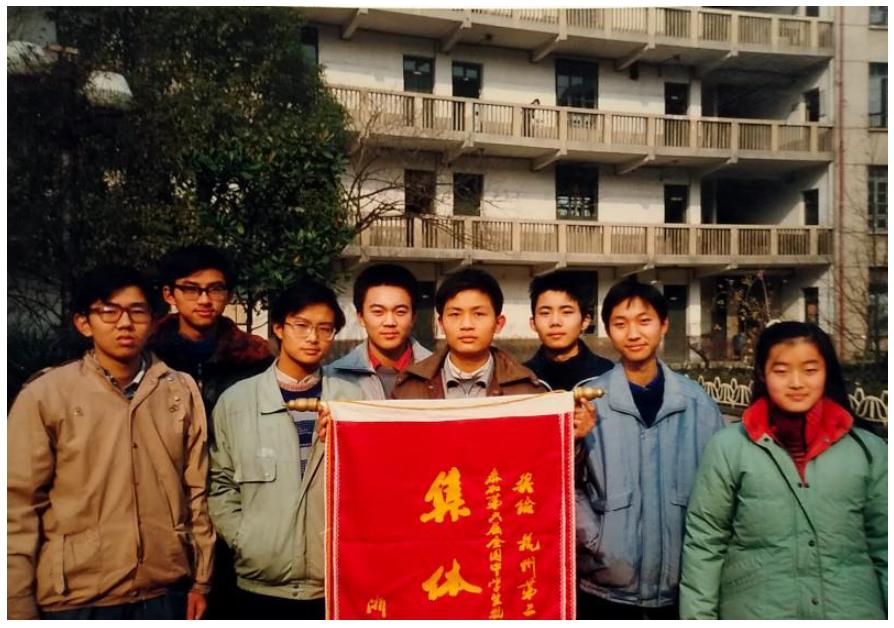

1989年,杭州二中在全国中学生物理竞赛中获得集体优胜奖。老师安排拍照时,卢昌海荣为旗手。

考试的结果他也很享受。因为这场考试,他被免除了另一场他肯定不会这么喜欢的考试:高考。凭借物理竞赛成绩,他被复旦大学提前录取——当年或许没有保送或者自主招生这样的名义,但这两种招生方式实际是存在的。

唯一的遗憾是,高三下学期的2月到5月间,他被选拔到北京参加国家物理竞赛队的集训,导致他和班中同学联系稀少,结果错过了毕业合影。

卢昌海高中毕业是在1990年,以他的竞赛成绩,本来是可以保送北大的。但他知道,从上一级开始,北大新生要先参加为期一年的军训才能上文化课,所以他选择了复旦。可他不知道的是,根据国家教委的要求,从1990年起,复旦大学的本科也要将学制延长为五年,新生入校也要进行一年的军训。

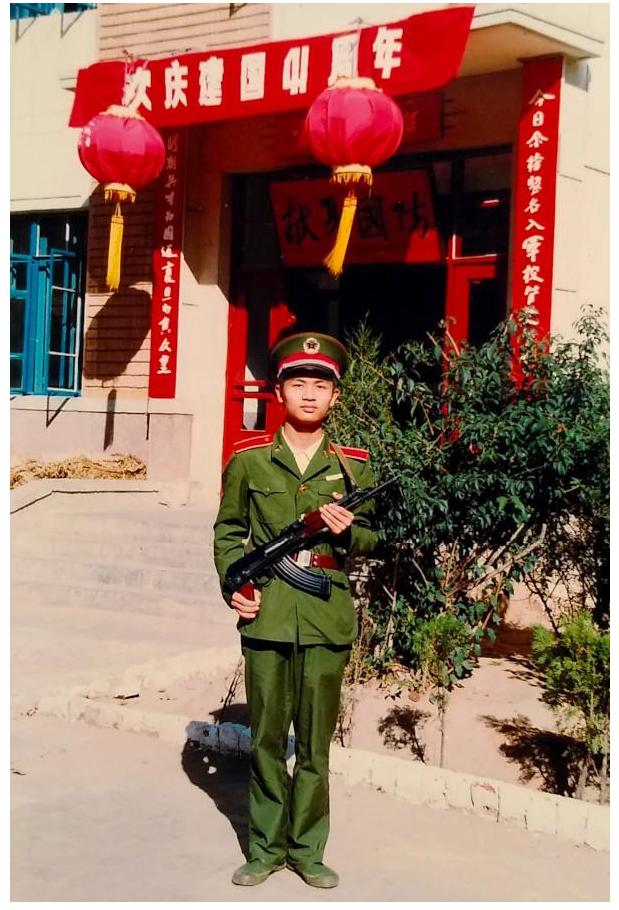

9月16日,匆匆赶到上海的卢昌海,又接着匆匆奔赴公平路码头,这位复旦大学物理系的新生,此行的目的地是大连陆军学院。

1990年的卢昌海。

在回忆自己的中学时光时,卢昌海的文字深怀感情:“我所深爱的那些学科让我看到了这个世界最深沉的秩序和美丽,那种美丽是尘世间的任何喧嚣和变化都无法掩去的……对自然科学展现出的表象世界背后的壮丽秩序的欣赏,让我看到了世上的美是多层次的,世上值得追求的东西、人生可以找寻的道路,并不限于那些表面上很风光,实则充满了世俗的东西。”

卢昌海中学时“所深爱的那些学科”——主要是物理和数学,正如他童年爱上的那个铁环,一经上手,就从未放下。

哪怕他手上再无铁钩,身边再无铁环。

“你还愿意做个物理学家吗”

相对于同龄人,卢昌海参加过的大型考试极少。

他没参加过中考,因为杭州二中是一贯制完全中学,初升高不用考试。他没参加过高考,全国中学生物理竞赛的成绩为他赢得了复旦大学的提前录取。他没考过研,一场颇有些被动参加的特殊选拔将他带去了哥伦比亚大学物理系。

但也可以说,六年的硕博连读生涯,每一天都在考试,不断在最根本的问题上拷问着他:到底什么是物理?什么是数学?面对以如此方式数学化的物理学,你还愿意做个物理学家吗?

在进入哥大之前,尽管卢昌海对理论物理学的现状有所不满,但仍心怀期待,他广泛阅读,频繁与人探讨,对很多问题都抱有兴趣。1994年2月14日,卢昌海收到哥大的录取消息,而他飞离上海是8月24日。在这毫无升学压力的半年时间里,他关注过的课题有:

卡西米尔效应(属于量子场论的范畴)

贝里相位(和量子力学中的拓扑物态有关)

马赫原理(关于运动的相对性)

高速运动物体的视觉效应问题

暗物质与超对称粒子

EPR佯谬与相对论、量子力学的关系

宇宙早期的黑洞视界与奇点问题

大统一理论

但是,到哥伦比亚大学之后,卢昌海反倒没有多少时间读书和思考了。

除了听课和助教工作之外,他还要忙于应付大量的作业:题目数量众多,而每一道都需要繁复的运算。这大大出乎他的意料。9月底,刚到美国一个月的卢昌海在日记中哀叹:“我甚至感到奇怪,美国的学校如此注重习题,为什么在理论运算方面中国学生仍能强于美国学生?”

在这样的压力下,卢昌海对带轮子的东西也不像年轻时那样痴迷了。在后来的回忆中,他这样感慨:“但奇怪的是,到美国后我却对学开车意兴阑珊,或许是童年时对轮子的感情透支了,或许是因为坐在车里看不见轮子。”

或许,这两个“或许”都不是答案。

1997年,卢昌海在美国物理学会主办的《物理评论快报》杂志上发表了第一篇论文,非专业人士连论文的标题都很难看懂:“关于有限温度下的陈-西蒙斯系数”。第二年,他在《物理评论》上连发三篇文章,其中的第三篇,他是唯一作者。

卢昌海在哥大的导师相当厉害,在他入校之前已经做出了很漂亮的研究成果。而且对他也很器重,是导师主动找到卢昌海,问他是否愿意进自己的研究组——如果不是这样,卢昌海当时也准备自己去找这位教授了。这都是很有利的条件,但问题在于,导师的工作不仅漂亮,还完成得十分彻底和普遍,等卢昌海加入时已经没有什么空白可以填补。

结果就是,卢昌海的这些研究虽然能得到学界认可,发在顶级的期刊上,但本质上是非常具体的工作。而且属于导师研究课题的范畴,并不是他早年在复旦大学思考过,并深感兴趣的问题。

卢昌海自知,早先那些有关数学和物理的想法,要么缺乏定量的理论作为基础,要么只是在细节上略有心得。但另一方面,他确实也几度感觉到自己做出了“有价值”的发现。最典型的,是1992年9月18日中午,那个他永生难忘的时刻。

当时,他坐在校园里一个僻静之处,眼前是一方石桌。突然,他“想到光学中的光强E⊃2;+H⊃2;是光子出现的几率”,这启发他“把��+i��作为描述光子场的基本场量”,进而把麦克斯韦方程组改写成了狄拉克方程的形式。接下来,真正让他觉得历史要在自己眼前重演的,是数学上的完美结果:“当我用传统上处理狄拉克场角动量的方法来计算我所得到的光子场的角动量时,自旋为1的角动量矩阵自动出现在了结果中!”

这个发现被卢昌海写成论文,也就是他提交给复旦大学的那篇本科毕业论文。1994年10月,文章在《复旦学报(自然科学版)》发表,标题是“电磁场量子化的新方案”。

对卢昌海本人来说,那确实是他的“新”发现。然而,正如倪光炯教授在发表稿中添加的一句话所言,最重要的那个方程式“在以往的文献中也出现过”。

这句话,卢昌海十年之后才看到。

他是幸运的,至少他享受过“发现的感觉”。显然,他又是不幸的,正如他在哥大体会到的那样。

但他所处的并非爱因斯坦的时代

卢昌海的研究兴趣,总体上是偏理论的。虽然他并不排斥数学上的工作——实际上,从本科开始,他就要求自己按照数学专业的标准学习数学,但他确实更看重研究背后的物理是不是足够强,如果仅仅是完全脱离物理世界的数学模型,那就“既脱离了物理,也不够数学”,他很难接受。

这几篇文章,再加上他2000年撰写的博士论文,强化了他早已有之的一个认识:“现代物理学和物理学界抛开其华丽的外表不说,在实质上代表了一种悲哀的退缩,实用主义的气氛已经成为主流。”而另一方面,“我们今天所处的时代并非物理学的革命时代,多数做物理的人终其一生也很难有机会做出真正具有持久价值的原创性贡献”。

无论童年或成年的他与爱因斯坦有多大的相似性,成就或者性格的差异有多么巨大,有一点可以确定,他所处的并非爱因斯坦的时代。这是没法选择,也没法改变的。

大约在1999年底,尚未取得博士学位的卢昌海明白,是时候结束这场已经持续数年的拷问了。

对待物理学,他不再像之前那样全身心投入,而是把目光投向了更真实,或许也更虚拟的世界:计算机和互联网。

早在初中的时候,卢昌海就接触过苹果机,那时的他心中充满敬畏。当他用BASIC输入“1+1”,看到屏幕上出现绿色字符“2”,感觉自己就像是在注视未来的科幻世界一般。

等卢昌海到了复旦,计算机热潮已经涌动起来,物理系也开设计算机课,甚至增设了计算机应用专业。此时的他对计算机并没有多大兴趣,但是,有几个人能抵挡住游戏的诱惑呢?

自从“不小心”在同学实验室的计算机上见到“模拟城市”之后,就一发而不可收拾,他很快又“不小心”见到了“沙丘”“大富翁”等各种游戏。这些游戏都是直接在DOS而非Windows下运行的,甚至可以用编程手法进行某些改动。

那么新诱惑又来了,有几个男生能抵挡成为“黑客”的想法呢?

于是在游戏之外,卢昌海又“不小心”琢磨起了第二件事:怎样隐藏文件?怎样恢复被删除的文件?怎样设置密码让别人无法使用机器?当然,他关心的是“怎么干”,并不是真要去干。当他利用PC Tools让机器上所有的数据都分解成十六进制的形式再显示在屏幕上,心中再次生出敬畏之情。

后来,卢昌海常常回想,如果早年就拥有一台属于自己的计算机,他会不会选择计算机专业?他总是说“自己也不知道”,但其实答案很明显:除非他能一直从事物理学研究,否则一定会转到计算机上——这是除了物理学之外,他第二爱好的东西。而他早年之所以能在计算机游戏和编程上面保持一定的克制,只是因为当时他的心还被第一爱好占据着。

2000年5月,卢昌海结束在哥伦比亚大学的学业,拿到博士学位。

最后一场博士论文答辩会结束,导师握住他的手:“祝贺你!”卢昌海只是机械地回握,心中没有一丝欣喜,却是一片茫然和黯然——他知道,自己和物理学,从那天起就要“正式”分离了。而且他也知道,虽然力的作用和彼此的远离是相互的,但他是主动施加作用的那一方。

依靠计算机方面的专长,卢昌海到Global Talk公司从事软件开发工作,并在瑞士信托第一波士顿公司担任技术顾问。

他的父母都是工程师,虽然一直尊重他的意愿,但也曾经表示,希望他能选一个更加实用的专业。在物理学这样的非实用专业上尽心、奋力十余年后,至少在一定程度上,软件工程师卢昌海终于成了父母的同行。

星星仍在那里

大约在1998年底,卢昌海开始搭建域名为changhai.org的个人主页。

动机有二:一是好奇网上那些花花绿绿的网页是怎么做成的,二是预感到自己毕业之后很可能并不愿意以物理学为业。

这个主页实际上是卢昌海为学习HTML和JavaScript技术所做的练习,最早的页面仅仅是几行个人简介。

技术上的新鲜感很快过去,“HTML和JavaScript都不是太复杂的东西”——在卢昌海看来,这世界上没什么东西比自己研究的物理问题更复杂,包括他在第一波士顿投资顾问公司所做的金融方面的数学工作。

这也是为什么他从未后悔学习物理学,也是他为什么一直勉励对物理有兴趣但又担心出路的年轻人可以大胆服从内心的决定。

在卢昌海看来,物理学不仅铸就他的综合能力,给了他谋生的后盾,更塑造了他面对各种问题的思维技巧和输出解决方案的表达方式。

当我离开物理去做别的职业后,从未遇到过技术性的困难,所有的问题与我曾经解决或试图解决过的物理问题比起来,都显得相对简单。

因为对日常工作应付裕如,卢昌海就省下不少时间可以鼓捣自己的主页。既然技术方面没有什么挑战,那就该准备内容了:“几星期学下来,试过若干技巧之后,兴趣就渐渐淡了下来。纯技术性的框架既已奠定,注意力就自然而然转向了内容。”

卢昌海的主页上,有个已经坚持多年的栏目:“全部更新”。通过这个列表,可以完整地梳理他出在主页上发表文章的脉络。

卢昌海个人主页首页。

最早一篇文章,是2000年3月25日更新的《一九九二年日记》,而最早的科普文章更新于2002年7月25日,《因为星星在那里》——这是他的“星际旅行漫谈”系列的序言。在这篇文章的结尾,卢昌海如此解释为什么会有这个系列:

因为人类的好奇心不可磨灭,因为星星在那里。

两篇文章相隔的两年,对卢昌海来说,是一场寻根之旅。

这说法并不是指他在正式结束学业和正式开始工作之间回了一趟杭州。实际上,那次杭州之行,更加重了他“飘零无根”之感。当他进入熟悉的书店,下意识地又走到自然科学类的书架旁,这才蓦然惊觉:自己已经不做物理了,还买这些书干吗呢?

从杭州返回纽约之后,卢昌海严守着朝九晚五的约定,对于办公室,他多一分钟都不想早到,多一分钟都不想多留。这与在哥大时的状态相反,当时他甚至买了折叠床,有时候晚上就睡在办公室里。已经“走上社会”的卢昌海知道,在离开物理学之后,他的工作和生活就彻底分离了:

离开了物理的我就像一株被连根拔起的树,失却了重心,那是一种飘零无根的痛苦感觉。

或许并没有一个标志性的瞬间,但在离开物理学两年后,卢昌海又找到了精神上的“根”:既然无法身处其中,如果以旁观者的姿态欣赏如何?既然自己的灵魂中已经写上物理学的颜色,为什么不让这种爱好为自己的生活恢复色彩呢?毕竟,如果是亲自去做,穷极一生,大概也只能完成一些二流甚至三流的工作,但如果是欣赏,却可以专注于一流甚至超一流的工作。

这何尝不是另一种幸福?

2002年,卢昌海重新开始阅读物理学研究文献,也开始在自己的主页和各种报刊上发表科普作品。他以欣赏者的身份延续着自己的物理学家之梦,也延续了当年那个推铁环的小孩的好奇心。

哪怕他手上再无铁钩,身边再无铁环。

2022年2月11日,卢昌海在其个人主页上提出了一个“稀有主页假设”。

这个说法模仿的是“稀有地球假说”。而所谓“稀有地球假说”,是和“地球平庸原理”相反的一种观点,即认为,存在复杂生命的地球并不只是一个普通棒旋星系内一个普通区域内一个普通行星系统中一颗普通的岩石行星,像地球、太阳系和我们所在的银河系区域这样拥有复杂生命的行星、行星系统和星系区域在整个宇宙内极为稀少,极为殊异。

同理,卢昌海对自己的个人主页做出如下推测:

哪怕不限于中文网,而将范围扩大到整个互联网,像我主页那样个人设计、个人编程,收录如此多个人文字、存在时间如此之长的主页也极难找到了。

卢昌海的个人主页始于1999年,一直延续至今,完全由他本人设计和编写代码,从未依托任何博客、论坛之类的平台。截至他正式提出这一假说的时刻,共发布文章六百九十八篇,全部由他本人撰写,总计约有五百万字。与此同时,他在各种报刊发表文章二百零一篇(次),并出版简体中文著作十五种,繁体六种。

卢昌海的写作,有专业科普,也有大众科普,有科学史的考证,也有对当今科学前沿的观察,有技术层面的分享,也有哲学层面的思考,虽然大都是科学主题,但也不乏其他话题。

专业科普著作中,《黎曼猜想漫谈》无疑是其最具代表性的一部。

2014年,《黎曼猜想漫谈》一书获第七届吴大猷科学普及著作原创类金签奖。中国科学院院士、数学家王元评价:“文章中关于数学的阐述是严谨的,数学概念是清晰的。”普通读者也很喜欢这本书,哪怕读的时候大多公式都必须跳过,有读者评论:“倘若百年之后黎曼猜想被证明,这本书将是介绍黎曼猜想最有价值的中文科普书。”

另一个极端代表是《天机当铺》。

这是一部长篇武侠小说,第一篇发表于2008年9月,最后一次更新是2013年12月——这是第五十五次更新,写到了第十章第三节,结尾是“未完待续”。至于这会不会是永远的“最后一次”更新,卢昌海改了李寻欢答复阿飞的话作了回答:“我若要答应续写《天机当铺》,那就表示我一辈子都得慢慢的来付这笔帐,只可惜我又偏偏不愿令朋友失望。”

二十多年的延续时间,几百万字的写作量,独立设计、独立编程、独立运营,拥有这样的个人主页,他没有自称“唯一”,只是提出了“稀有”的“假设”。好像还嫌不够严谨,卢昌海又写道:

在本文的最后,让我再做一次努力:本文的读者若知道任何有可能破坏——或接近破坏——“稀有主页假设”的网站,欢迎不吝推荐。“稀有主页假设”就像一个科学假设,证实固然可以,推翻亦是无妨。

甚至,私心里其实是更希望它被推翻的。

通过这样的文字,不难看出物理学对其思维和表达方式的影响,用他自己的话说就是:“我一直偏好于以逻辑上尽可能优美的方式来表述内容,这也曾经是我在物理上的一种风格追求。”

如果一直研究物理学,就像推铁环那样在物理的现实和数学的虚幻间寻找平衡,那当然会对这一学科做出更多直接贡献,那是一种成功,也是一种幸福。但正如卢昌海对自己的剖析——

除非发生奇迹,那种贡献将是微小的,多数物理学家对物理学的直接贡献都是微小的,并且往往是昙花一现的。

但是,转身二十年后,以各种专业科普和大众科普行世的卢昌海,对物理学界的间接贡献可能是巨大的,影响深远的——至于这影响到底可以抵达何时何处,已经超出他本人的掌控,取决于他的读者。

对卢昌海来说,最重要的是能以自己喜欢的方式做喜欢的事情。如同他的主页一样,这人生已经足够稀有,也已足以让他自叹“不枉此生”。

卢昌海不爱交际——不是不擅长,而是不喜欢。他很少主动去结识别人,除了在网上的聊天室认识后来的妻子,并奔赴悉尼成婚,他主动结交的人基本都是复旦物理系的老师,当然,那是在他对物理最为痴迷的几年。

在他2005年写就的文章中,卢昌海说自己一直再也没有回过复旦。这“一直”,一直持续到2013年。那一年,他终于去了一趟上海,和金晓峰教授见了面。

如今,又是接近十年过去,两鬓斑白的金老师在研究爱因斯坦发现狭义相对论的历史细节,而已知天命的卢同学完成了“爱因斯坦随笔”的第一册。

同为物理后学的师生二人,在爱因斯坦这里再次相遇。

▲

本文作者:羊顿

《你好,爱因斯坦同学》责任编辑

本文插画:明阿星

编者按:《你好,爱因斯坦同学》一书为我们呈现了一个新鲜、真实的爱因斯坦;同时也是作者卢昌海视角下的爱因斯坦。关于爱因斯坦,此处再多说一句都是不敬;关于卢昌海,科普爱好者们早已耳熟能详,但仍然按捺不住编辑羊顿老师用这篇文章,向更多读者讲述卢昌海老师独特的人生历程,以及他眼中物理世界的迷人、残酷与深刻,或许也能由此体会,他笔下的爱因斯坦独特何在。

当卢昌海带着爱因斯坦来到读库,请大家做好思想准备。

▼

原标题:《当一个物理学家处于并非爱因斯坦的时代》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司