- +1

饮食、季节与阶级:欧亚大陆是如何联系起来的

2017年7月25日,贵博讲坛第五期在贵州省博物馆A区二楼学术报告厅举行。来自剑桥大学的刘歆益博士演讲“饮食、季节与阶级:欧亚大陆是如何联系起来的”,来自圣路易斯华盛顿大学的T. R. 基德 (T.R. Kidder)教授演讲“理解‘人类世’的根源:晚新石器时代到商代的中国”。本期论坛由贵州省博物馆李飞副馆长主持。

讲演完后,刘博士与基德教授与听众进行了互动交流,听众就感兴趣的问题向两位教授请教,两位教授也耐心地作了解答。

本文原载微信公众号“贵州省博物馆”(gzsbwg)。经授权,澎湃新闻分两篇转载。此为上篇《饮食、季节与阶级:欧亚大陆是如何联系起来的?》。

16世纪到达美洲的旅行者曾惊讶于“新世界”居民在语言、饮食、社会习惯上与欧洲人有着不可逾越的鸿沟。同时期来到亚洲的欧洲人,虽也感慨差异巨大,但毕竟没有两个世界之感。

在欧洲人发现美洲大陆之前的几千年里,旧大陆的不同地区已经通过贸易、移民、冲突紧密地联系在一起了。生活在欧亚大陆东、西两端的人群是从什么时候开始发生联系的呢?这个问题本身,可以追溯到18世纪早期,是一个比人类学(作为一个学科)更古老的问题。

刘博士以两个具体的事例引出今天将要讲演的主题,一是山西运城以面粉为原料蒸出来的叫花馍的食品,一是俄罗斯西部地区每年春天在庆祝季节转换的时候要吃一种用荞麦做成的圆形蛋饼。他演讲的主题是:欧亚大陆不同地区的古代居民是从什么时候以什么样的方式联系在一起的?

具体来说,花馍和蛋饼这两种食物是不同地区生活中的仪式和季节转换的仪式相关的行为。有一件很有趣的事情:要想制作这种花馍,必须利用一种起源于西方的作物——面包小麦;如果想做这种蛋饼,必须用一种产生于东方的作物——荞麦。

考古学家和文化人类学家分别从物质和意识两个方面回答这个问题。

1.考古学家的视角:公元前1900年前后的重大改变

英国考古学家安德鲁·谢拉特(Andrew Sherratt)认为,一个重要的时间点是公元前20世纪。在此之前,旧大陆被帕米尔高原和塔吉克斯坦山区一分为二,存在着东、西两种颜色的物质传统。古代中国推崇白色和绿色的“玉”,西亚和欧洲崇拜蓝色的”青金石”与黄金 。这个东、西物质形式与审美的隔离,甚至可以追溯到旧石器时代。在公元前20世纪以后,这一格局被冶铜术的东传打破了。

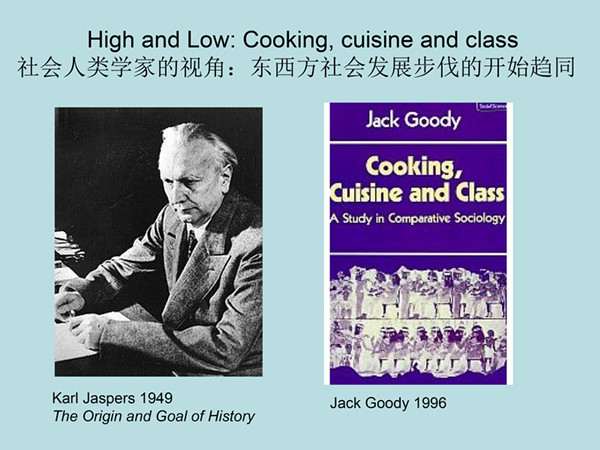

2.社会人类学家的视角:东西方社会发展步伐的开始趋同

另一位英国学者,人类学家杰克·古迪(Jack Goody)则认为,自公元前第三千纪以来,处于旧大陆不同地区的社会开始拥有相同的发展步伐。在这里需要引入“轴心时代”的概念。什么叫轴心时代?轴心时代就是说,原来欧亚大陆不同地区的社会和居民,以不同的脚步在进行社会的发展,所以他们前进的步伐是不一样的;在公元前800年到300年,欧亚大陆不同地区突然拥有了同样的社会发展的脚步,就好像是一个车轮被安上了一个轴,不同地区突然以同样的速率在运动。而在此之前,大家的发展脚步是以不同的,在此之后社会的发展运用了同样的发展脚步,发生在西方的事,总能在东方找到映照。这种欧、亚趋同的脚步,在公元前8-3世纪达到了顶点。不同地区的人们开始用“怀疑”的眼光审视原有的信仰传统。“怀疑主义”在中国、印度、波斯、以色列与希腊几乎是同时起源的。“怀疑”将原本由魔法、权力、物质铰接在一起的世界分成两个层次:物质的现实生活和意识的精神世界。在更早关于这个问题的论述中,卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers)将这个现象称为“历史的起源”。

刚刚提到的两位英国学者都于近年下世。他们给史前史研究留下了一个全球视野,告诉我们,历史的因果不仅限于一时一地,长时段的决定因素,常常在本地社会之外。 一定程度上,战后这一代知识分子对“全球史”的关注,与他们对二十世纪的反思有关。在冷战的背景下,发生在任何角落的事情都可能对世界另一端产生影响。而对战争的反思,使许多人站到了“欧洲中心”主义的对立面,从而强调另一种历史的重要性。历史有时候会是研究者生活经验的延续。

越来越多的考古学证据表明,旧大陆不同地区联系开始于更古老的年代(农业技术形成之后不久),覆盖范围更广阔(囊括整个亚洲、欧洲和北非)。

两个农业驯化中心

距今1万年到距今8000年—7000年前之间,在欧亚大陆东西两侧,至少有四个驯化中心(西亚、中国、印度和北非)。但比较有特色的,尤其对中亚历史产生影响的,是东西两侧两个驯化中心。

一个出现在西亚地区,包括大麦、小麦、鹰嘴豆、豌豆、山羊、绵羊等一系列今天西方的食物基础被驯化完成。一个在东方中国,长江流域驯化了水稻,黄河流域驯化了两种小米——粟、黍。因此,东西方从饮食环境和生态系统上正好形成了截然相反的对照。

西方是一个冬季系统,东方是因为夏季风的存在,是一个夏季的农业系统。西方是一个大种子系统,所有的西亚作物的籽粒都比较大,因为需水量大,需要的劳动力比较密集;而东方是一个非密集型的播种,需水量小的小种子系统。在光合作用路径上,两者也是不同的系统,西方是属于碳3的农业系统,而东方是碳4的农业系统。人和动物的骨骼在同位素上会留下证据。那么,起源于中国北方的农作物系统和起源于西亚的农作物系统,是什么时候离开原点在亚洲中部地区相遇的?对后来的物质文化和古代社会又产生了什么样的影响?

举例来说,一是哈萨克斯坦北部博尔泰遗址,该遗址之所以有名是因为它提供了比较早的马的驯化的证据。具体来说是公元前3500年到3200年之间在博尔特遗址及周边地区完成了马的驯化。我们所做的工作是和植物有关的,我们在这个遗址做了一些辅选工作,希望调查它的农作物情况,而研究结果表明博尔泰遗址与农作物的选择是不相关的。我们见到了很多植物遗存,但这些植物遗存都与采集狩猎相关,而与东西方产生的农作物都不相关。也就是说,至少在这个地区,我们看到的是一个没有证据的遗址点。在欧亚大陆北部这个纬度上一系列的遗址,即从贝加尔湖的东部到乌拉尔山的情况都是类似的,就是这个地区的古代人类肉食量很高,驯化的动物多,以一种游牧的方式在生活,但是他们并没有开始集中的农业生产,农业生产在北方地区看起来是一个空白。

另外一个例子是新疆天山北部的四道沟遗址,时代是公元前2000年—公元前1000年之间,我们同样在这个地区进行了以田野考古为基础的植物考古调查。这里有证据表明在稍低纬度的地区,即北纬35度到北纬40度之间,以四道沟为代表的一系列遗址都出现了既来自于东方农业系统,也来自于西方农业系统的物种。在一个刨面底层的灰坑里,我们发现了原产于西亚的大麦的痕迹,同时发现了原产于中国北方的粟,即在同一个遗址里发现了东西双方的农作物遗存。

在整个欧亚大陆,农业传播的过程有一个比较集中的问题,在过去十年中被热烈讨论,就是原产于中国北方的小米的西传问题。2008年发表的一篇文章指出,在东面有几个点,对黍种小米的鉴定表明,它不仅出现在中国的东部地区,同时出现在欧洲和高加索地区的很多遗址里,这些遗址的年代都可以追溯到公元前5000年之前。于是我们不禁提出一个问题:东西方是否分别存在一个对小米的驯化中心?小米是否被驯化了两次?还是说小米西传的年代特别早?

最近我们做了一个针对欧洲出土的黍种小米的碳14测年,事实上对欧洲的材料打了一个问号,结果显示其年代仅仅在公元前第二千纪中叶。也就是说,之前认为比较早的欧洲黍种小米的证据,它的绝对年代是存在问题的,这也为我们提供了一个黍种小米起源于中国再向西传播的证据。

总的来说,公元前第三千纪,东西双方各有一个早期的农业驯化中心,此时他们的农作物系统都在向中间地带移动。近东的作物已经越过了伊朗高原出现在今天的印度河谷和巴基斯坦地区,同时出现在印度东方的恒河流域,表明它的覆盖范围到了中亚地区山地北部,与此同时在哈萨克斯坦东部和吉尔吉斯斯坦出现了一些痕迹。一方面,中国出产的小米分别向南和向北传播,它的地理范围已经到达今天的黑龙江以北地区,即俄罗斯的远东地区;另一方面,它的植物证据小米也出土于青藏高原的西部、河西走廊的西部和新疆的东部。也就是说公元前第三千纪,东西双方农作物的范围已经远离了最开始的驯化中心几乎要遇到一起了,但这个时候仍然被亚洲中心地区的地理特征所隔绝,北方是一个比较干旱的沙漠地区,南方是西玛拉雅山脉所造成的地理格局。

公元前第三千纪:可能的作物传播路线

我们可以用植物考古和同位素分析的方法来调查在公元前第三千纪东西方农业传播的具体路线和年代,发现有三种可能存在的路线:中间一条是后来被称为“丝绸之路”的路线,它跨越了内亚的山地,也就是今天新疆的天山南北地区、河西走廊,与黄河流域的中下游相连接。另外一条是北方草原地带,就是今天贝加尔湖地区,包括俄罗斯新西伯利亚南部,连接哈萨克斯坦的北部。然而前面所举的博尔特遗址的例子表明,在这个年代里没有发现任何农业的痕迹,所以北方的这条路线在目前来看是不成立的。第三条路线:是否存在一条路线直接连接海洋,把南亚次大陆和东亚连接起来?

目前可以肯定的是,中间的丝绸之路的路径是存在许多物质文化上的证据的。我想提出这样一个假设:是否存在一条线路,跨越山地,沿着喜马拉雅山脉,也就是从印度河谷到恒河流域,跨越西藏的东南部地区,与中原发生联系?

下面我想用两个例子来解释这种可能性。对公元前第三千纪和公元前第二千纪的时间范围里,中亚、东亚、南亚三个地区出土的小麦直接测年的数据表明,小麦在东传的过程中有两个很好的年代序列。一个年代序列出现在丝绸之路的区域里,也就是从哈萨克斯坦出发,沿着天山南北地区进入河西走廊以及黄河中下游地区。另外一个是南下的年代序列,从巴基斯坦和阿富汗山地出发,向印度河谷的上中游前进,一直到印度南部。

直接测年数据表明大麦的情况和小麦的刚好相反,大麦的传播路线并没有沿着丝绸之路展开,在新疆以及中亚的中部地区,大麦的年代偏晚,新疆的大麦的最早年代是公元前第一千纪,它们的年代都晚于河西走廊的中部及青海湖地区。沿着印度河谷到恒河流域,以及西藏东南地区和青海地区,有一个比较好的年代序列,为我们提供了一种假设:是否有可能是由于作物不同的生物特性,以及不同人群对作物进行利用的区别,导致公元前第三千纪存在两条不同的东西方交流的路径,一条是沿着内亚丝绸之路的山地路线,另外一条是南亚次大陆和中国地区的直接联系。

小米也是同样的情况,粟种和黍种小米向西传播似乎有两个路线。黍的西传是经过新疆和内亚地区的;粟的西传是首先南下进入东南亚和南亚次大陆。不同的作物因为植物特征不同,以及农业上对作物的管理方式不同,可能存在不同的连接方式,也就是说欧亚大陆上东西方在青铜时代物质文化交流可能存在不同的路径。

食物全球化

两次长距离的食物交换对世界产生了重要的影响。第一次跨越大片陆地,第二次跨越海洋。1492年后,随着美洲大陆的发现,原产于美洲的作物(如玉米与土豆)被引入旧大陆。与此同时,来自旧大陆的人口、食物和疾病传播到美洲。历史学家柯沃斯比(A. W. Crosby)将这个过程描述成“哥伦布交换”(Columbian Exchange)。

更早的一次交换发生在史前时代。始于大约公元前5000年左右, 完成的时间不迟于公元前1500年。起源于西亚的大麦、小麦等“近东”作物来到了中国东部地区,原产中国的粟和黍传至西欧,水稻种植的范围由东亚扩张至南亚和东南亚州。北非的高粱和珍珠粟出现在印度,印度的瘤牛传播到中东。公元前1500年,小麦和黍(分别产于西亚和东亚)的分布范围已经覆盖了整片欧亚大陆:东至太平洋,西到大西洋,北至欧洲各国和中亚山地,南到印度洋。史前时代农作物传播的广度,由此可见一斑。

大麦和小麦的东传这两个比较具体而微的例子,把我们的视野拉回到整个欧亚大陆,我们看到在公元前第二千纪之始,甚至在公元前第三千纪结束的时候,欧亚大陆的农业系统以及古代人群的交流已经形成一个广袤的网络,这个在年代上比我们想象的要早,比之前所提到的考古学家视角和人类学家视角想象中的欧亚大陆东西方交流的年代都要早,假设中有四个旧大陆的驯化中心,一个出现在西亚地区,一个出现在非洲的西部或者非洲的北部(现在学界尚有争论);另外两个驯化中心都出现在中国,一个出现在长江流域,一个出现在黄河流域。

中国小米向中国以外地区是怎样的传播路径?一方面,粟作的小米通过内亚山地经中亚地区传播到高加索以及欧洲的东部地区。黍种的小米首先南下进入东南亚和南亚地区,水稻的传播是在纵向的范围内,已经把南亚、东亚和东南亚联系起来了。在西边大麦和小麦驯化后的传播情况是怎样的?一方面向西传播进入欧洲,另一方面跨过伊朗高原和青藏高原传入东亚。在南亚和北非之间有一个非常类似的低纬度地区的动物与作物之间的交流,比如说印度的小米传入了北非,北非的小米和高粱传入了印度,几乎是发生在同一个时代的。

公元前第三千纪在欧亚大陆的连接,欧亚大陆的物质文化、社会以及农业的连接方面起了非常重要的作用。年代曲线比我们之前想象的要早,到了这个年代结束的时间,也就是距今4000年左右以农作物为基础的,以植物为基础的东西方的交流业已完成。也就是说,东西方文化上的交流可以在这样一个年代框架中重新考量。

宏观与微观:长时段过程中的个人

从地形学的视角出发,可以发现中国的地形是三个阶梯:中部的低地地区、内蒙古高原以及西边的云贵高原和青藏高原。在整个新石器时代、青铜时代,我们农业的发展以及农业的传播都遵循了地貌的基本原则。

对比近东地区包括约旦河谷、伊朗高原和土耳其西南的西亚地区(距今1万年到8000年之间农业产生的一个核心区域),以及与中国早期农业相关的遗址点,地图显示农业并不产生于河流谷地,无论是在西亚还是在东亚,最早的农业并没有出现在美索不达米亚平原的核心谷地,中国大河流域的平原也并未给我们提供最早的农业证据,反而最早的农业证据出现在与山相关的山前的两个族群交集的区域。所以在西方一个很著名的理论家认为我们常常过分强调河流水文对早期农业的影响,而忽略了山前地带和山区对农业的影响。

有这么一个谚语,“地理学是关于地图的,而人物传记是关于伙计们的”。考古学在今天的发展和数据积累,进入了一个从宏观转向微观的时期。除了要了解长时段的社会、人口,以及农业发展的过程的脉络,我们还需要具体考虑在这个长时段过程中人的生活状态。

下面举几个例子,一个是青海地区的喇家遗址,在公元前第二千纪的后半叶,这个时候东方的作物已经传到西方,而西方的作物也已经传到东方。这个地区正好是沿着河西走廊的东西农作物和食物交流的核心地带。在喇家遗址出土了面条的遗迹,淀粉粒和石灰石的分析表明这是一碗用粟黍,同时参入了小麦做成的面条。这里刚好是我们所讲的东西方交流的一个交汇点,因此这是一个具体而微的、在某一个点上的东西方交流的证据。

另外一个方法就是使用稳定同位素分析,根据光合作用的不同路径,我们可以把人类的主食分成两个大类,一个是碳3类的作物,一个是碳4类的作物。西亚的所有的麦类作物包括坚果和水果的根茎、水果蔬菜等作物都是碳3类的,人类主食中有几种重要的碳4类的作物,包括玉米,中国出产的两种小米粟、黍,北非出产的高粱以及日本小米。人和动物吃了不同的作物会在骨骼、体内留下同位素的痕迹,根据稳定同位素的化学分析,可以复原古代食物的情况。在我们的议题里,所有西亚地区产出的农作物都是碳3位的,中国北方产生的所有农作物都是碳4位的,在两者中间的地区刚好形成两个不同的同位素元素分野的情况。

另一个例子是甘肃东部地区一个比较大的墓葬,年代大概是在公元前2000年到前1400年之间,这个墓葬给我们提供了一个很好的样本,通过对出土的人和动物等进行谷歌分析,知道他们当时吃的是西亚的作物,还是中国出产的作物。我们对甘肃出土的一系列墓葬遗址进行了骨骼同位素分析,结果显示他们吃了很多小米,也吃了西亚的大麦和小麦。我们把这几个墓葬分成两组,这两组是有时间性的区别的,也就是说所有年代早于公元前1900年的人,他的骨骼同位素都显示出一种很强的碳4性,也就是说他们以小米为食,是以粟和黍为主食。而年代晚于公元前1900年的墓葬,他们都出现了类似于碳3性的情况,他们吃粟和黍,同时也吃从西亚传入的农作物。1900年,在安德鲁·谢约特论述中是一个集中点。这两种区分为我们理解古代社会、理解这些人的社会关系提供了一个线索。我们看到,以这个时间点为限,早于这个时间点,不管你在当时社会里处于什么样的阶级和等级,你都属于碳4的,是小米为食的。无论你在社会关系和等级中处于一个什么位置,你都会吃到大麦和小麦,也就为我们提供了一个假设,就是西方作物的传入,它的社会动力并不是社会上层所带入的,而是一个自下而上的饮食,与最基础的卡路里相关,与每天的主食的生活习惯相关。在中国甘肃地区的几个遗址点,今天天山东北侧的几个同时代的遗址中发现这样一个现象。几乎是同时发生的,在河西走廊,人们的饮食习惯开始从碳4转向碳3,以小米为主食转向以麦类为主食。在哈萨克斯坦东部,人们的食谱发生了反向的转换,由碳3转为碳4,也就是说人们放弃了以西亚作物为主食的生活习惯,开始吃从东部地区传来的小米,就好像同时有一个反向的食谱的变化。

两个饮食传统

在公元前第二千纪,来自东方的饮食传统对欧亚大陆的西侧发生了比较深远的影响。在中国的黄河流域,包括新疆地区,人们是以原产于中国北方的粟和黍为主食。在西亚地区和欧洲地区绝大部份的区域是碳3类的,以麦类作物为主食。在欧洲和高加索地区出现的12个遗址表明,以小米为主食的现象已经进入欧洲。我对植物考古和动物考古的稳定同位素数据的梳理,得到了这样一个印象:在公元前第二千纪,中国存在两个不同的饮食和消费的传统。这两个饮食传统是以季风区为界的,一个涵盖了今天的黄土高原的范围,一个是包括河西走廊新疆,甚至延伸到西藏的东部地区。这两个区域是截然相反的饮食和厨艺的传统。

东部地区我称之为饮食上的“保守主义”,在公元前第二千纪这样一个饮食文化变革的时代,人们在饮食上是相对保守的,并没有改变新时期以来产生的饮食传统,饮食上依旧以粟和黍为代表,同时比较少摄取动物蛋白。东方饮食技术与西方也是截然不同的,东方是蒸与煮的饮食技术,比较倾向于粒食。在这条线上我们看到的是一个食物的变革,从原来的以粟黍为主食转变为对西亚起源的麦类作物的依赖,对动物制品的需求都在增加,西方在技术上是烤和磨,制成粉食。

从饮食上看,两个截然相反的饮食传统,同时在第二千纪存在。物质文化上也有一些与此相关的证据,牛津的罗森教授从物质文化和审美传统上,把中国的第二千纪分成三个区域,一个是东边的从新石器时期以来的一个审美传统。在西边的草原地区,从欧亚草原到中国的西北地区社会似乎一直以类似的脚步发展。罗森教授承认他的假设是对四川大学教授“半月弧文化传播带”假设的发展,认为公元前第二千纪有一系列新的生活方式从西向东一直在传播,其原点可以追溯到伊朗高原的核心地区,从伊朗高原向东,新的事物和新的方式,包括对动蛋白的摄取、对动物纹饰的利用都在从西向东传播,它进入了中国的半月弧地区之后没有办法向更东部的地区传播推进。东部地区是一个完全不同的权力和社会组织的传统,这些传统似乎与饮食相关。

另外,最近一篇文章是以青铜技术的东传为例,青铜技术原产于伊朗高原,甚至是欧洲以南东部地区,它在从东向西传播的过程中都发生了转型,就是说在进入一个新的地区之后,并没有以原来的面貌、原来的方式存在。青铜技术在在欧亚草原的传播过程中,经常在草原的文化中见到权杖头、刀和铬。在整个中亚地区缺乏以青铜为炊具的现象,但是在公元前二千纪和第一千纪之间,当青铜进入中国东部地区,大量的炊具在形成,就是说跟农作物的传播一样,饮食的传播,当作物向新的地区进入时,必须经历一个改造的过程。

以此类推,农业传播的过程,在史前的食物全球化的过程中,农作物和食物本身的移动是没有壁垒的的,在欧亚大陆的传播是有壁垒的,但是饮食传统是相对保守的,是拒绝大范围移动的。从西向东的传播过程中的麦类作物是不断经过选择和改造以适应东方的饮食传统。比如说从东向西的过程中也出现了类似的情况,小米被制成了粉状,做出的面包和煎饼,小米本身的粘性被减弱,是一种相对固守的饮食传统对移动中的作物进行的改造。

在对地理范围的讨论之外,我们得到一个有趣的时间轴: 首先移动的是农作物,随后是驯化动物、有致幻功能的植物(如大麻与麻黄)、新的饮食方式(例如东方的蒸煮传统和西方的面粉技术),之后是畜力牵引工具(例如马车)、冶金术、布匹、宝石,最后是丝绸、玻璃、香水与香料。这个时间表会当然会随着新的考古证据而发生改变。但似乎可以看到这样一个线索:果腹的粮食移动的时间早于有身份象征意义的动植物制品,农业制品早于手工业制品。也许最初的推动力来自社会底层,农业生产者,不拥有太多物质的人 。

谁是最初的推动力?

我们正在讨论的时代早于文献记载,所以无从知道当时人对外来食品的态度。然而可以从后世对外来食物的记载中得到一些信息。1694年的马赛,从埃及亚历山大港开来的船只上装满了欧洲人不熟悉的大米,用来分给没有粮食的穷人。1709年威尼斯政府向穷人分发大米和小米粉作成的面包。18世纪,大米、小米、荞麦和玉米这些外来物种被欧洲穷人作为充饥主食,富人们只吃小麦面包。在西非,玉米(美洲作物)的最初推广是为了喂养黄金海岸的矿工。在爱尔兰,穷苦的农民首先种植土豆。故事总不脱离贫穷与饥饿这两条线索。

公元前2000年,小麦种植的技术已经传遍中原大地。然而,当时人口比较集中的中原地区,人们只以粟与黍为食。只有在人口相对稀少的河西走廊,小麦成为古人的主食。这与16世纪玉米引入中国的情况类似。富裕的江南地区拒绝美洲作物,玉米、土豆、山药等美洲作物首先在当时比较贫困的西南山地得到推广。

比较完整的关于饮食的记载出现在“食物全球化”完成后的几百年间。在公元前8-3世纪的相关记载中,有两种截然相反的态度值得我们注意。一种强调富足、享乐、精致而多样的生活,以《楚辞》为代表;另一种崇尚简朴、紧缩,对享乐主义持批判态度,其中《孟子》对食物,尤其是对社会既得利益者、享乐主义的批判是一个典型的代表。杰克·古迪告诉我们,这两种态度同时存在于古代中国、印度、波斯和希腊 。一边是富人们在炫耀他们的奴隶、美好的生活、丰富而多样的美食 。另一边是对食不果腹的同情,批判过分消费 。

如果这两种态度是史前的食物全球化带来的一个间接结果,我们仍然受到这个结束于公元前20世纪过程的影响。地理学家Danny Dorling说:“当你看地图久了,你就会看见在一些线的一边,人们富裕、健康、活得长久;而线的另一边,人们贫困、多病、短命;就会开始接近本质的问题。”

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司