- +1

张途|罗伊案的推翻:围绕权力与权利的斗争

Politico网站2022年5月2日的独家报道

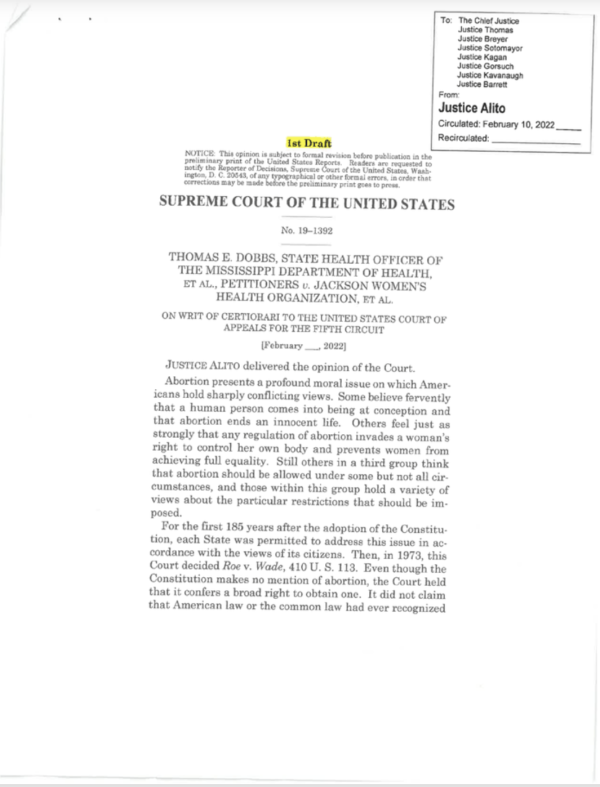

美国政治新闻网站Politico于5月2日深夜泄露出多布斯诉杰克逊妇女健康组织(Dobbs v. Jackson Women's Health Organization)一案九十八页的判决书草稿。该案始于2018年密西西比州的一项十五周内堕胎禁令的合宪性争议,2021年美国联邦最高法院决定受理该案。判决书草稿透露,该判决将直接推翻1973年罗伊诉韦德案(Roe v. Wade)以及1992年计划生育联盟诉凯西案(Planned Parenthood v. Casey)所确立和强化的堕胎权。这份判决书草稿由保守派大法官萨缪尔·阿利托(Samuel Alito)执笔,首席法官约翰·罗伯茨(John Roberts)会加入这一判决意见还是独立出具意见书目前尚不确定。可以确定的是,另外四位由共和党总统任命的保守派大法官克拉伦斯·托马斯(Clarence Thomas)、尼尔·戈萨奇(Neil Gorsuch)、布雷特·卡瓦诺(Brett Kavanaugh)、艾米·科尼·巴雷特(Amy Coney Barrett)都将支持这份判决书。如果后续没有其他特殊情况,罗伊案和凯西案被推翻将是板上钉钉的事。

美国最高法院大法官,前排左一为萨缪尔·阿利托,摄于2021年4月。

罗伊案的前因后续:从格里斯沃德案到凯西案

根据第十四修正案中正当程序条款,“未经正当程序国家不得侵犯基本自由”,罗伊案确立了对堕胎权的保护。而这一权利的确认的宪法依据来自1965年格里斯沃德诉康涅狄格州一案(Griswold v. Connecticut)。在格里斯沃德案中,联邦最高法院以7:2的多数判决认定,康州禁止已婚夫妇购买和使用避孕措施的法律条款侵犯了公民(在婚姻中)的隐私权而违宪。宪法文本中并没有明确的“婚姻中的隐私权”或者“隐私权”字样,但道格拉斯(William Orville Douglas)大法官写下的多数意见认为这一权利属于第一、第三、第四和第五修正案中的具体权利所暗示的暗影地带(penumbras)。 而戈德堡(Arthur Goldberg)大法官写下的附随意见(concurrence opinion)更为直接,他认为第九修正案说明了某些权利没有在宪法中被列出,不代表未被列举的权利不存在。第九修正案正好表明,第五和第十四修正案所能保护的自由,并不会局限于前八条修正案的明文列举。怀特(Byron White)大法官和哈兰(John Marshall Harlan II)大法官写下的附随意见则认为,隐私权受到第十四修正案的正当程序条款的保护(Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 [1965])。

1967年的避孕广告

纽黑文计划生育联盟外的抗议者,1963年。

在1972年另一个涉及隐私权的案件——艾森斯塔特诉拜尔德案(Eisenstadt v. Baird)中,布伦南(William Joseph Brennan)大法官为隐私权提供了一个更一般性的辩护。他认为没有什么比是否要为人父母的决定更关乎个人隐私了,而“隐私权是一项个人权利,(无论已婚与否)个人有权利免受政府对个体是否要为人父母这种根本性决定的侵入”(Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 [1972])。隐私权就此涵盖了生育自由权,并打通了通往罗伊案判决的管道。在罗伊案的判决书中,布莱克门(Harry Blackmun)大法官承认了格里斯沃德案、艾森斯塔特案等的影响,“虽然宪法中没有明确提及隐私权,但是这不意味着宪法当中没有隐私权,在不同的背景下,法院曾在第一、第四、第五修正案,权利法案的阴影地带,第九修正案(格里斯沃德案),第十四修正案中的‘自由’找到这项权利的根基”(Roe v. Wade, 410 U.S. 113 [1973])。

1992年的凯西案再一次确认了罗伊案中确立的堕胎权。凯西案被很多自由派认为是堕胎权的倒退,因为看起来联邦最高法院在肯定罗伊案中确认的堕胎权的同时,亦对堕胎权可行使的时间段施加了比罗伊案更严格的胚胎可存活性(viability)标准,还放宽了政府在堕胎限制上的要求(Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833 [1992])。但凯西案的判决书其实增强了罗伊案的宪法论证。经过二十年的时间,罗伊案在社会上和哲学界都已经引发了一系列深入的反省和讨论,因此,相比布莱克门法官在罗伊案中的推理,二十年后的凯西案为堕胎权增加了一个更为根本的论证,即堕胎权在根本上属于个人自主。在奥康纳(Sandra Day O'Connor)大法官、肯尼迪(Anthony Kennedy)大法官和苏特(David Souter)大法官共同决定的多数意见中,奥康纳写道,堕胎的决定之所以值得特别的宪法保护不仅仅是因为堕胎权在隐私权的范畴之内,还因为:

正当程序条款包含了对于个人自由的承诺,有些个人自由是政府不能干预的。正如罗伊案所确立的,国家对个人关于家庭、是否成为父母、身体自主方面最基本决定的干预,是被宪法所限制的……即使一些人认为堕胎违背了他们最基本的道德原则,但那也不能左右我们的决定。我们的义务是界定个体的权利,而不是发布道德守则。法律对于个人在婚姻、生育、避孕、家庭关系、子女抚育教养等方面的决定给予宪法保护。因为这些事务涉及的是一个人在一生中所能做出的最个人、最私密的决定。这些决定对于个人尊严和自主如此核心,对于第十四修正案所保护的自由也如此核心,自由的核心就是一个人自己决定存在、意义、宇宙以及人类生活的权利。如果一个人对于这些问题的信念来自国家的强制,就无法形成其自我的人格。(同前)

支持堕胎权的游行,华盛顿,1970年。

反对罗伊案判决的游行,明尼苏达,1973年。

罗伊案推翻的表象:驴象两党日益白热化的政治斗争

1973年罗伊案的判决在当时让美国右翼保守派人士震怒不已,自罗伊案判决作出之日起,保守派就立志将推翻罗伊案作为最紧要的政治目标,将能推翻罗伊案的人送进联邦最高法院也是历任共和党总统最重要的人事任命目标。于1982年成立的联邦党人学会(Federalist Society)一直致力于培养保守派法律精英,力图从制度上加强保守派的力量并改变美国政治版图。已故的联邦最高法院保守派大法官安东尼·斯卡利亚(Antonin Scalia)、差点成为联邦最高法院大法官的罗伯特·博克(Robert Bork),以及当今联邦最高法院六位共和党总统任命的大法官都是联邦党人学会的成员。可以说,为了罗伊案被推翻这一天的到来,保守派经历了漫长的筹谋和等待。即便如此,联邦最高法院仍一直在努力维护罗伊案和凯西案的宪法遗产,比如2016年针对德州堕胎禁令的整体女性健康组织诉赫勒斯泰特案(Whole Woman’s Health v. Hellerstedt),2020年6月针对路易斯安纳州堕胎限制的六月医疗服务有限公司诉鲁索案(June Medical Services v. Russo)都依然维系了堕胎权作为宪法权利的地位。但是,2020年9月鲁斯·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)大法官的骤然离世和巴雷特大法官的匆促继任,使得在联邦最高法院推翻罗伊案的时机终于成熟了。

金斯伯格大法官(1933-2020)

多布斯案判决书草稿的泄露立刻引发了美国社会乃至全世界的巨大震动。这份草稿对于稳固了半个世纪的堕胎权的推翻,以及极少见的判决书泄露本身,都说明驴象两党自奥巴马上任后日益白热化的政治对立和斗争又上升到了一个更激烈的局面。推翻罗伊案和凯西案意味着女性的堕胎权将不再是一项宪法权利,任何州今后都可以立法颁布各种严苛的堕胎禁令。以后禁止堕胎州(往往是红州)的女性若要堕胎,就只能长途迁徙到允许堕胎州(往往是蓝州)进行手术,这将实质性地影响女性,尤其是低收入女性堕胎的可能性。自草稿泄露后,包括首席法官罗伯茨,参议院少数党领袖、肯塔基州参议员米奇·麦康内尔(Mitchell McConnell)在内的共和党人士纷纷谴责草稿泄露违背司法独立,誓要揪出“联邦最高法院内部的叛徒”。民主党则紧锣密鼓展开政治斗争。他们希望在目前民主党尚且拥有参议院多数席位的情况下,通过废除冗长辩论(filibuster,法案要在参议院通过,须有超过六十票的赞同票,这往往是两党合作的结果,在达不到六十票多数而只有简单多数的情况下,少数党可以利用冗长辩论使法案无法通过),借助副总统兼参议院议长哈里斯的关键一票(当然最关键的一票从来都不是哈里斯,而是西弗吉尼亚州参议员、民主党党内保守派乔·曼钦[Joe Manchin]),在参议院以简单多数通过《女性健康保护法案》(Women’s Health Protection Act),将女性的堕胎权以立法的方式稳固确立下来。然而在参议院废除冗长辩论制度几乎是不可能完成的任务,即使是阿利托判决书的泄露也不能改变乔·曼钦对冗长辩论制度的执着。于是,草稿泄露事件直接影响的或许只有民主党选民。2022年是中期选举之年,自去年以来的一系列民调均显示,民主党在参议院维持一票领先的多数席已不再可能,在众议院的多数席也岌岌可危。推翻罗伊案的判决书草稿是对民主党选民的最大刺激,或将成为选民们冲向投票箱的最大助力。

我们姑且把驴象两党的政治斗争抛到一边,回到阿利托这份将要推翻罗伊案的判决书上。其实,政治斗争可以理解为两党,或者说自由派和保守派之间在哲学上根本对立的结果和表象,而阿利托的判决书将帮助我们精准找到两派政治斗争在司法哲学和道德哲学上的根本歧见。即便双方在哲学上的根本对立最终无法调和,但澄清这种对立的来源有助于尚未形成政治成见、尚未将堕胎议题完全视为政治斗争的人们更好地理解这个议题。

阿利托大法官起草的判决书

从目前泄露的判决书草稿可以看出,联邦最高法院将来推翻罗伊案有两大方面的理由(下文阿利托判决书草稿的内容全部引自https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473)。其一关乎法院司法权力性质的界定。阿利托认为,罗伊案和凯西案都是司法权力粗暴行使的后果,法院匆匆终结了各州立法机构对堕胎问题的讨论,却没有能力终结相关纷争,反而进一步加剧了社会分裂,因此应将堕胎是否合法的问题交还给各州立法机关决定。这里最根本的一点是,和斯卡利亚一脉相承,阿利托认为法院作为司法机关,其职责是适用和诠释法律,而无权对法律作价值判断。其二是到底有没有作为宪法权利的堕胎权这一实质问题。阿利托引用大量数据和历史文献证明,在1973年之前的美国并不存在“堕胎权”,反而存在广泛的惩罚堕胎的法律实践。而罗伊案和凯西案作为先例的地位并非不可动摇,联邦最高法院推翻自己的先例在历史上也并不稀奇,何况在阿利托看来,罗伊案“从一开始就是个严重的错误”(egregiously wrong from the start)。正是在这两个关于“权力”和“权利”的问题上,自由派与保守派之间存在根本的哲学分歧,并由此引发日益激烈的政治斗争。

司法权力的限度:阿利托们的自相矛盾和片面

在阿利托们看来,不管堕胎权在实质上是否是宪法权利,无论这个权利有多重要,法院是无权决定的,这个问题应交给民选的各州立法者们来确认(Antonia Scalia, “Originalism: The Lesser Evil,” Cincinnati Law Review 57 [1989], p. 854; A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law, Princeton University Press, 1997, p. 23)。法院应该坚守的是权力分立下的法律适用者而非立法者的角色,一旦法院超越适法角色,而对法律本身的实质内容进行审查,就是篡夺民选立法者的位置,进行司法造法,因此就在根本上违背了民主。问题是,阿利托们这种建立在“守护民主”基础上的司法权力观既是自相矛盾的,又是片面的。

所谓自相矛盾在2008年哥伦比亚特区诉海勒案(District of Columbia v. Heller)中一览无遗。哥伦比亚特区地方法律《武器控制管理法案》(1975)有部分条款限制了居民拥有手枪,并且要求包括步枪和猎枪在内的武器保持“未上膛和未组装或扳机锁定”。2008年6月,联邦最高法院以5:4的多数判决取消了该法案中上述条款的效力,因其违背了宪法第二修正案对于公民持枪权的保护。斯卡利亚写下了多数意见的判决书,阿利托也加入了这一多数意见。如果在罗伊案、凯西案中法院不应介入对地方立法的审查,那么在海勒案中也同样如此,但很显然,斯卡利亚、阿利托等保守派法官所做的正是对地方立法这一民主结果进行司法审查。当然阿利托们的辩护理由是,在海勒案中进行司法审查是有坚实宪法依据的,即第二修正案的原义,而这种宪法依据在罗伊案、凯西案中“极度虚弱”(exceptionally weak),从第十四修正案中的正当程序条款推出“堕胎权”是牵强的。但其实在海勒案中,根据第二修正案的原义,甚至会得出和斯卡利亚完全相反的判决,罗伊案的宪法依据并不比海勒案更牵强。斯蒂文斯(John Paul Stevens)大法官在海勒案的反对意见中曾指出,“第二修正案当中的‘民兵’(militia)的表述和‘持有和携带武器’这一精确短语,说明了第二修正案只涉及各州的民兵服务”,因此第二修正案本身(“管理良好的民兵是保障自由州的安全所必需的,人民持有和携带武器的权利不得侵犯”)并没有给予任何公民私人持有武器的权利,不管是为了打猎、运动,还是对人身和财产的防卫(District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 [2008])。

哥伦比亚特区诉海勒案宣判后,美国最高法院外的游行者,2008年。

阿利托们的片面性则体现在,他们所坚持的民主观是一种多数制民主观(majoritarian democracy)。这种观念认为,民主理念体现在政治权力由大多数人而非小部分人掌握,而具体什么实质的权利能被多数人确认为法律,是民主决定的结果。但是,民主并非只有多数制这一种模式,宪政式民主(constitutional democracy)也是一种民主模式。后者将个体的基本权利和自由视作政治制度的根基,以及多数制民主的合法性基础,如果多数立法权不受一定的限制,个体的基本权利和自由就无法得到应有的保障(Stephen Macedo, Liberal Virtues, Oxford University Press, 1990, pp. 176, 178, 179; John Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, 1993, p. 404)。在宪政式民主看来,一些基本的权利和自由的确认不应该由民主的结果来决定,而应作为任何民主结果都不可侵犯的前提。因此,宪政式民主便要求法院以宪法中的个人权利为基础,对立法的合宪性进行司法审查。

这种司法审查带来的对立法权威的限制并非反民主。联邦最高法院通过行使司法审查,对于基本的权利和自由进行确认,正界定了民主的前提条件,或者说,确定了多数制下政治决定合法性的前提条件(Ronald Dworkin, Freedom’s Law, Harvard University Press, 1996, p. 23; Justice for Hedgehogs, Harvard University Press, 2011, p. 384; James Fleming, Fidelity to Our Imperfect Constitution, Oxford University Press, 2015, pp. 86-87)。公民需要一些制度来确保自己在多数制政治机制中的平等宪法地位。于是,赋予一个独立机关一定的权威,防止某个多数群体为了自己的利益而伤害每个人基本的自由和平等,便是合理的。而行使司法审查的联邦最高法院,就是这样一个独立机关(Samuel Freeman, “Original Meaning, Democratic Interpretation, and the Constitution,” Philosophy and Public Affairs Vol. 21, No. 1 [Winter, 1992], pp. 36, 38)。此外,宪政式民主观不等于承认联邦最高法院的至上权威,包括立法、行政在内的其他权力机构都是民主制的参与者,一起反映公民意志。虽然司法机关是非民选机构,无法被选票左右,但这不代表法院不需要公众的充分支持和其他权力机构的协助:法院所承认的个体权利未必就具备立刻的可实施性,它依然可能面临其他权力机构的政治阻力。

1954年的布朗诉教育委员会案(Brown v. Board of Education)被认为是联邦最高法院甚至是宪法本身“最荣耀的时刻”,通过推翻普莱西诉弗格森案(Plessy v. Ferguson)中的“隔离但平等”原则,布朗案在法律上废除了种族隔离制度。时至今日,布朗案已经成了美国宪法精神的象征,几乎不会有人质疑布朗案中使用司法审查是不合乎民主的,“很难想象,任何认为布朗案不合法的人能被任命或确认为联邦法官”(David Strauss, The Living Constitution, Oxford University Press, 2010, p. 78)。但在回顾布朗案如何发挥影响时,布鲁斯·阿克曼(Bruce Ackerman)认为,联邦最高法院的影响在一定程度上被高估了,其他权力机构和公民的影响则被低估了。布朗案在当时并未立刻产生积极效果,反而引发了南方各州的反抗,直到十多年后,凭借马丁·路德·金领导的一系列民权运动,以及较为支持民权运动的总统林登·约翰逊签署的《民权法案》(Civil Rights Act of 1964),加之立法、行政机构以及公民的接受,该案才真正达到破除种族隔离的效果(Bruce Ackerman, “The Living Constitution,” Harvard Law Review 120[7][2007], p. 1737)。

布朗诉教育委员会案宣判,1954年5月。

简言之,阿利托们既是自相矛盾的,又是片面的。他们的片面性在于,多数制并非唯一的民主形态,包含司法审查的宪政民主制也是一种民主制度。法院仅仅因为司法审查是反多数制的就拒绝行使司法权力,这是对民主的误解。自相矛盾则在于,当行使司法审查有益于贯彻保守主义价值时,他们并不惮于行使宪法所赋予的司法权力。

当然,另外一种对阿利托决定的解释是,推翻罗伊案和凯西案并非反映的是司法权力的有限性,或者说“要把堕胎事务还给立法机构”,而正是法院对传统司法权力的突破,因为翻案要求法院突破遵循先例(stare decisis)的普通法传统。确如阿利托所说,遵循先例“并非不可动摇的律令”(not an inexorable command),而洛克纳时代(1897-1937)的落幕和布朗案本身都是推翻先例的结果。但既然遵循先例是普通法传统,这就意味着,对先例的突破需要更加充分的理由,需要证明先例中的决定是错误的,是与宪法结构和宪法历史中更根本的原则相悖的。那阿利托们此时要在多布斯案中推翻罗伊案和凯西案的理由可能是什么呢?阿利托在判决书中说道,遵循先例的重要性在于,做出决定往往比做正确的决定更重要,然而对于宪法问题,做出正确的决定则更重要,但阿利托始终对于“错误程度堪比普莱西案”的罗伊案到底错在哪里不置可否。如果该案的“错误”在于堕胎权问题不该是司法的产物,那正如上文所说,斯卡利亚和阿利托在海勒案中并不吝于作出司法决断;如果该案的“错误”是堕胎权问题的实质错误,那他们就不可避免地需要和自由派就堕胎权本身的性质进行交锋,哪怕交锋本身违背了“司法权力的限度”。

在九十八页的判决书草稿中,对于是否存在堕胎权的实质问题,阿利托试图用数据说明,堕胎权在历史上是没有根基的(事实上,1973年以前反堕胎的法律都是为了保护母亲的健康和医护职业)。阿利托所谓“过往历史和传统中从不存在的权利”的指控,不仅指向罗伊案和凯西案,也直指2015年6月的同性婚姻合法化案(奥贝格费尔诉霍奇斯[Obergefell v. Hodges])。斯卡利亚曾在奥贝格费尔案的异议意见中指出,“过往人类历史和传统中,直到2001年的荷兰之前,没有任何一个人类社会允许同性婚姻的合法化”(Obergefell v. Hodges, 576 U.S. 644 [2015])。但是这种纯粹诉诸历史的论证注定是没有前途的:在现代社会之前,人类社会不存在“个人权利”理念;在1776年之前,美利坚合众国不存在“自由”理念;在1954年之前,美国法律也不承认种族融合才是真正的平等。1973年之前没有制度上的“堕胎权”并不意味着这项权利本身不存在。

堕胎的权利:与“胚胎是不是人”无关

女性有没有堕胎的宪法权利?女性有没有杀害胚胎的宪法权利?看起来,关于堕胎权的实质讨论在公共空间里是这样的:保守派往往将堕胎权问题转换为,女性有没有杀人的宪法权利。保守派所转换的这个问题包含了一个核心前提,即胚胎就是人,自由派的反驳则围绕着保守派的这个核心前提展开。但事实上,自由保守两派无论在宪法上,还是道德哲学上的争论都并非如此简单。对于堕胎权的讨论与这个看起来十分重要的前提其实是无关的。一方面,胚胎是人,不代表女性的堕胎权不能成立,保守派并不当然胜利;另一方面,胚胎不是人,也不意味着女性的堕胎权当然成立,自由派于堕胎权的辩护还需要考虑胚胎的道德重要性带来的挑战。

哲学上对于堕胎权的辩护往往可以沿着两条相反的道路进行。其一是茱迪斯·贾维斯·汤姆森(Judith Jarvis Thomson)的进路:承认广大保守派的前提,胚胎是人,但依然可以证明女性拥有堕胎的道德权利。其二是罗纳德·德沃金(Ronald Dworkin)的进路,认为胚胎不是人,或者说至少不是宪法意义上的人,但胚胎所具有的内在价值并不足以对女性的权利构成挑战。尽管阿利托、斯卡利亚、托马斯等法官历来宣称不存在“堕胎权”这种宪法权利,德沃金则主张,堕胎不仅是一种道德权利,也是具备宪法依据的宪法权利。

茱迪斯·贾维斯·汤姆森(1929-2020)

反对堕胎的广大保守派通常主张,因为胚胎是人,人有生命权,虽然母亲有身体自主权,但身体自主权在生命权面前分量太轻,因此不能为了身体自主杀死胚胎。而汤姆森的核心观点是,胚胎是人也并不当然意味着堕胎是不可允许的(Judith Jarvis Thomson, “A Defense of Abortion,” Philosophy and Public Affairs Vol. 1, No. 1 [1971])。首先,如果胚胎威胁到母体的生命,那么就是母亲的生命权与胚胎的生命权之间的冲突,出于自卫堕胎当然是可以允许的。

当然保守派会承认这种例外,而坚持在广泛的非极端、非危及母亲生命的情况下,堕胎是不可允许的:在除了与其他生命权相冲突的情况下,无可置喙的是,生命权是最重要的权利。这在汤姆森看来正是堕胎权讨论中的混淆之源。一个人拥有生命权的确意味着,他拥有为延续自己生命而要满足自己最低需求的权利,但是,那个或那些为了延续他生命的最低需求,可能正是他没有权利要求的。如果我垂危的生命需要梅西抚摸我的额头才能延续,我有权利这样要求吗?汤姆森举了一个著名的小提琴手插管的例子来说明这个论断。想象一下,你一觉醒来,发现有一根血管把你和国立爱乐乐团的首席小提琴手连在了一起,小提琴手的肾日渐衰竭,生命垂危,需要通过和你相连的血管,使用你的肾,维系他的生命。显然,小提琴手不能出于他的生命权来要求使用你的肾,除非经过你的允许。如果你允许他使用,彰显的是你的美德,但这并非是一种他可以主张的权利。汤姆森意在用这个例子类比孕妇与胚胎的关系:小提琴手没有权利因为他有生命权而要求使用你的身体,就像胚胎没有权利因为其有生命权而要求使用孕妇的身体。甚者,即便挽救小提琴手的生命对你来说代价极小,比如只需要使用你的身体一小时,这么做也不会对你造成任何伤害,即便你的拒绝可能是不体面的,或者说作为一个好人你不应该拒绝,他也依然无权这样要求你(在汤姆森看来,你“应当”做某事,与你有“义务”或对方有“权利”做某事之间是不一样的,参见氏著《权利的领域》[The Realm of Rights]第二、三章)。更何况,在以使用孕妇身体为代价维系胚胎生命的情境中,女性的付出是极大的,无论是怀孕中,还是生产后,无论是生理上、精神上,还是未来人生的发展上。做一个好撒玛利亚人仅仅是一种美德而非道德义务,但反堕胎的法律却要求女性做一个好撒玛利亚人。

保守派当然可以说,汤姆森以上的类比论证都错了,胚胎的重要性不仅仅在于人的生命,还在于胚胎和孕妇之间特别的道德关系,这种关系不同于你和小提琴手之间的关系。胚胎完全依赖母体而活,因而母亲对于胚胎是有特殊的道德责任的,而作为两个独立个体,你和小提琴手、好撒玛利亚人和受助者之间并没有这种意义上的道德责任。汤姆森认为,这种特殊责任论证的效力是很有限的。它只能说明在以下这种情况下,母亲和胚胎存在特殊责任:即怀孕是一种母亲完全自愿的行为(强奸必须被排除),且母亲完全没有采取任何可能的措施防止怀孕发生。也就是说,如果女性采取了各种合理预防措施防止怀孕,那么她仅仅和胚胎之间存在生物学意义上的亲子联系,这并不能证成母亲和胚胎之间的特殊责任。

总的来说,汤姆森论证了,在母亲完全自愿怀孕的情形之外,胚胎的生命权无法被当然证成。即便堕胎是杀害,它并不等于不正当的杀害,而正当的杀害在道德上是可被允许的。

罗纳德·德沃金(1931-2013)

德沃金对于堕胎权的辩护和汤姆森的进路几乎是相反的。在德沃金看来,在罗伊案、凯西案等一系列宪法案件中,关键问题不是胚胎是否具有人格的形而上学问题,也不是它是否拥有灵魂的神学问题,而是它是否能被视作宪法上的人,是否能在宪法框架中享有和其他人同等重要的权利。德沃金对堕胎权的辩护包含三个层次:第一,胚胎不是宪法上的人。第二,胚胎虽然不是人,不享有和女性相对抗的人的权利,但胚胎也代表着生命的价值,所以国家依然可以保护它的利益,只不过保护胚胎的价值不能对抗女性生育自由和身体完整。第三,堕胎权不仅是道德权利,而且是得到体系性支持的宪法权利,即来自格里斯沃德案和艾森斯塔特案所确立的隐私权中的生育自主权(在德沃金看来,甚至第一修正案中的宗教自由也能给予堕胎权以保护,因为堕胎是一种个体的良心自由,而良心自由在宪法中往往被归属于宗教自由之下得到保护)。

德沃金认为很清楚的是,胚胎并不被视作宪法上的人。无论是支持堕胎权的罗伊案、凯西案,还是即将推翻堕胎权的多布斯案,其共享的宪法共识都是,胚胎不是人。如果胚胎是人,罗伊案的判决当然是错的,因为胚胎作为人也享有第十四修正案中的“平等保护”。即使胚胎可能危及母体生命,以无辜胚胎生命为代价拯救母亲生命都可能是错的。如果胚胎是人,各州允许堕胎的立法就都应该废除,联邦最高法院不可能将堕胎即杀人问题交给各州立法自行解决,不会留给各州允许或禁止的空间。如果胚胎在宪法上被认为是人,阿利托更不可能声称“将堕胎问题还给各州立法机关,对于蓝州可能更好,因为蓝州可能觉得罗伊案和凯西案对于堕胎权的保护还是太有限了”。

但是胚胎不是人不等于论证结束了,更困难的工作才刚开始。联邦最高法院的保守派对于堕胎权的挑战正建立在“胚胎不是人”的宪法前提上。胚胎虽然不是宪法上的人,罗伊案和凯西案并不当然就是对的,因为胚胎即便不是人但也是一种生命形态,也承载了生命的内在价值,而国家常常为了非人类实体的内在价值而牺牲人类的权利。比如国家常常为了艺术与文化的内在价值提高税率以资助博物馆,或者为了濒危物种的内在价值禁止一些人的活动等等。所以看起来国家完全可能有理由为了胚胎的价值,牺牲女性作为人类的权利。但出于三个理由,德沃金认为这个类比是不成立的(Ronald Dworkin, “Unenumerated Rights: Whether and How Roe Should Be Overruled,” The University of Chicago Law Review, Winter, 1992, Vol. 59, No. 1, pp. 411-413)。首先,正如汤姆森在对堕胎权的辩护中所说的那样,为了胚胎的价值而要丧失的女性权利将是巨大且影响深远的。凯西案中奥康纳、肯尼迪和苏特的多数意见清楚地表明了这一点,“女性平等参与经济和社会生活的能力,是由其对自己在生育自由上的控制能力所促成的”。其次,如果是为了濒危物种或艺术文化的内在价值而损害部分人类权利,这种妥协一般不涉及伦理,也不会带来道德难题。但是为了胚胎的内在价值而牺牲人类权利,却构成了一个涉及个人良心自由的根本道德问题,即什么是生命的内在价值,什么才叫对生命价值的尊重。再者,正因为对于胚胎的看法涉及如何看待人类生命,而生命的意义并不仅仅在于维系“生”(有时正是生命的意义要求堕胎),而是一个个体如何看待存在与意义、如何看待过好自己的生活的个人尊严问题,对于这些问题的信念属于个人良心问题,不应受到国家的强制。因此堕胎禁令构成了对女性尊严的伤害——国家将某种生命观、尊严观强加在她身上,迫使她要做出和自己意志相悖的选择。德沃金阐述的这一系列理由,正反映在前述凯西案中由奥康纳主笔的多数判决中。

既然胚胎不是人,国家就不能为了保护它的内在价值而损害女性最基本的权利,在罗伊案和凯西案中所明确的这种个体权利完全可以找到宪法根基,它来自格里斯沃德案中所确立的隐私权。绝大多数保守派法官(博克可能是唯一的例外)都认为格里斯沃德案的判决是正确的,因此可以说,罗伊案和凯西案都是普通法中遵循先例传统的产物。

2002年5月3日,华盛顿,支持堕胎权的男子举出标语:“最高法院还想夺走什么权利?”

结语

对于关注近些年美国政治生态的人们来说,罗伊案即将被推翻称不上是一个意外。但目前联邦最高法院泄露出来的判决书是一个过于简单并且失败的论证。保守派总是诉诸历史作为宪法的决定性证据,但历史本身并没有任何道德权威性。一个国家的历史仅仅是对其过往的记录,它有好有坏。无疑,任何国家的历史,都充满了灰暗的、肮脏的、亟需纠正的、无法被后人引以为傲的部分,比如美国历史中的私刑泛滥、种族主义、性别歧视,这些历史是无法因为如何漫长或多么根深蒂固而被正当化的。历史或传统只能是宪法解释的起点,只能承担一个门槛性而非决定性的角色,因为宪法解释本身不是一项史学工作,对于宪法的解读无可避免地是一种政治道德解读,无可避免地要像斯卡利亚、阿利托所抗拒的那样进行价值判断。司法机关为什么有权在罗伊案中介入立法进行实质审查?哪些价值在宪法价值体系中处于核心位置?宪法支持什么样的自由或隐私权?这些罗伊案中留下的最根本问题无法只通过历史来回答,因为它们呈现的是无可回避的政治道德问题:个体该拥有什么样的权利,才足以对抗国家的权威。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司