- +1

邪恶是平庸的:杜马斯的自我残酷审视

原创 Deborah 利维坦

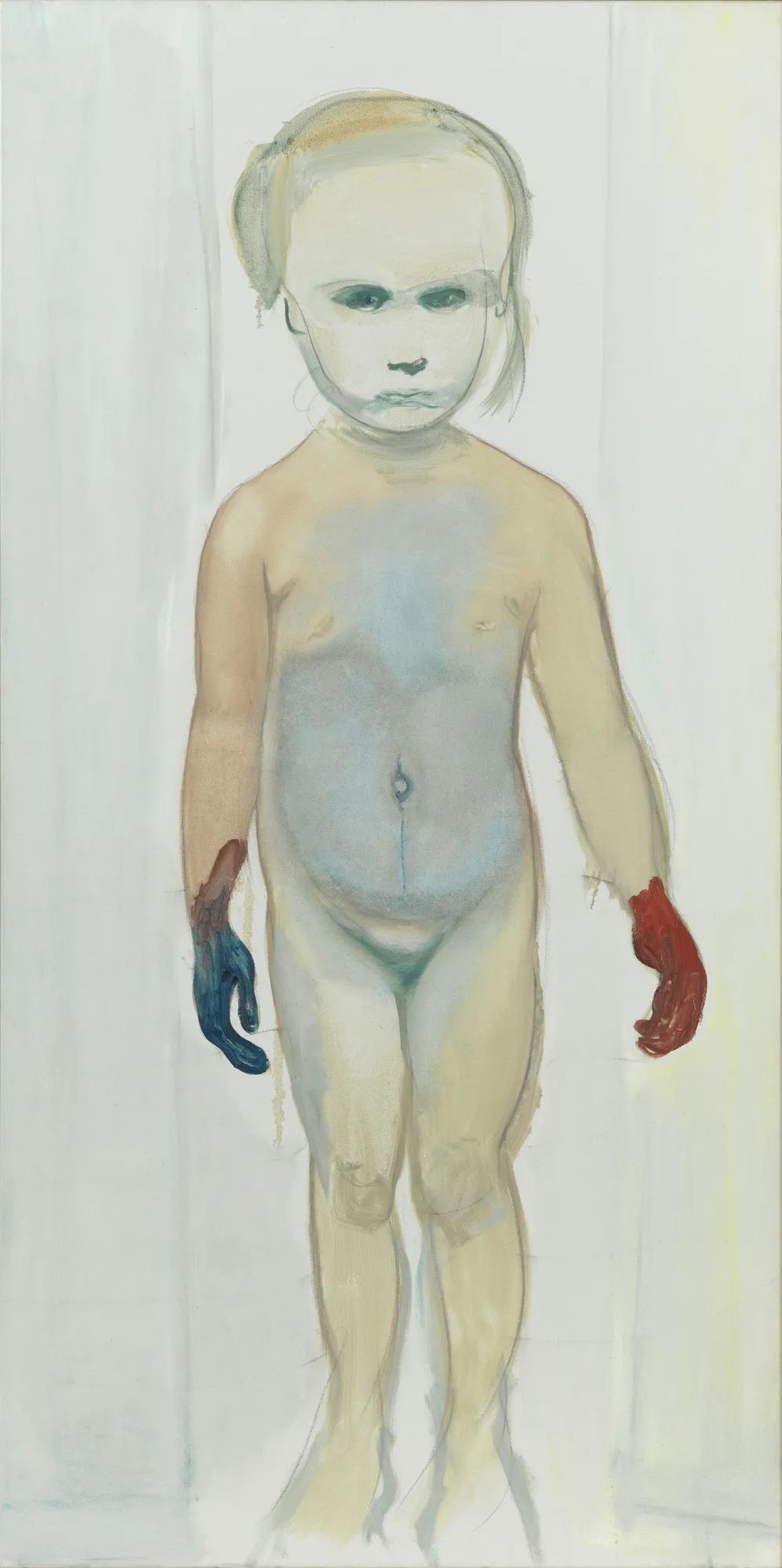

《婴儿》(Die Baba,1985),玛琳·杜马斯,© Peter Cox,Eindhoven

利维坦按:

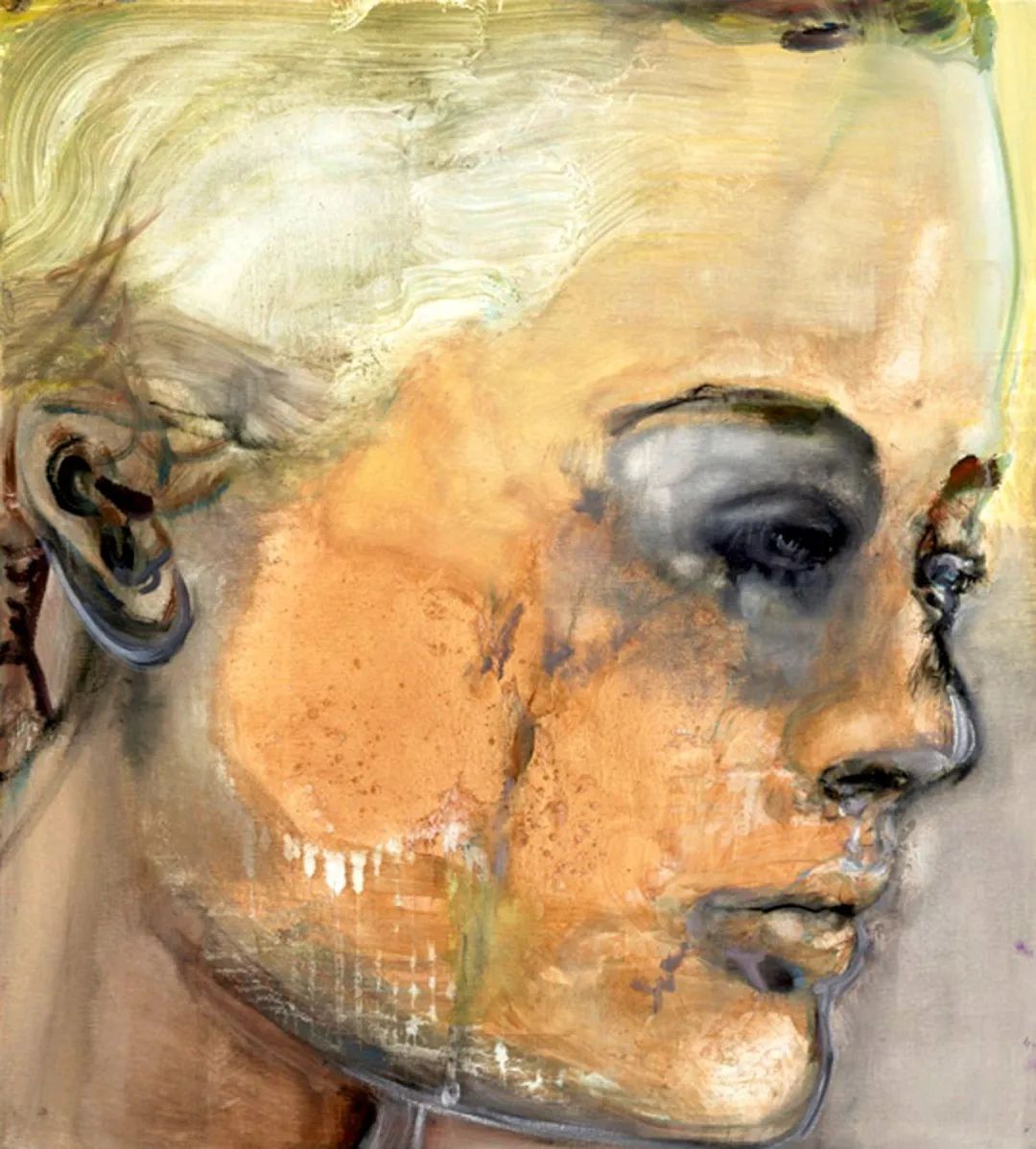

有艺术评论家认为,杜马斯的作品与其说和格哈德·里希特(Gerhard Richter)相似,倒不如说与埃贡·席勒(Egon Schiele)更接近。我想,这里所谓的近似,或许更多指向的是视觉所制造出的冲击力。虽然外界将其归为“新表现主义”,但你其实可以看出杜马斯的绘画具有很扎实的写实功底(比如上图),只不过,杜马斯似乎更在意形神兼备的变形处理,来呈现出一以贯之的世界之恶意。

现当代艺术家在原始性欲、种族主义、政治暴力这些主题上的处理并不罕见,通过历史/新闻图片来进行二次创作也并非杜马斯的首创,但如何能够在一个艺术传统中实现“个人语汇”的创新,则与艺术家的观念、视野和才能息息相关。

德国左翼恐怖组织“红色旅”(Rote Armee Fraktion)创始成员乌尔里克·迈因霍夫(Ulrike Meinhof,1934-1976)在狱中自杀后的遗体照。© Close-Up Film Centre

格哈德·里希特作品《死亡》(Dead,1988)。© Artsupp

在网易云音乐搜索【利维坦歌单】,跟上不迷路

我们有一个新号【利维坦行星】,可以关注

一个双手沾满颜料的孩子正羞怯地逗留在一片纯白画布的前景中。在没人看顾时,孩子时常会把“艺术创作”搞得乱七八糟,这是家庭生活的常见画面,但在玛琳·杜马斯(Marlene Dumas)的《画家》中,女孩邪恶的凝视和血色的双手扰乱了这种老套的场景,将我们带向了更黑暗的地方。

《画家》(The Painter,1994),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

也许标题中的“画家”指的实际上是杜马斯本人,正参与着她所谓的“艺术家和主题之间的权力斗争”,而她的女儿——也就是这幅画的焦点——不过是更广泛的纯真和身份问题的一个附加物。“艺术并非一面镜子,”杜马斯曾如是写道,“一件好的艺术品本质上是难以捉摸的。”在对传统肖像画的突破性背离中,占据了主导地位的是情感,而非固定的表现手法。

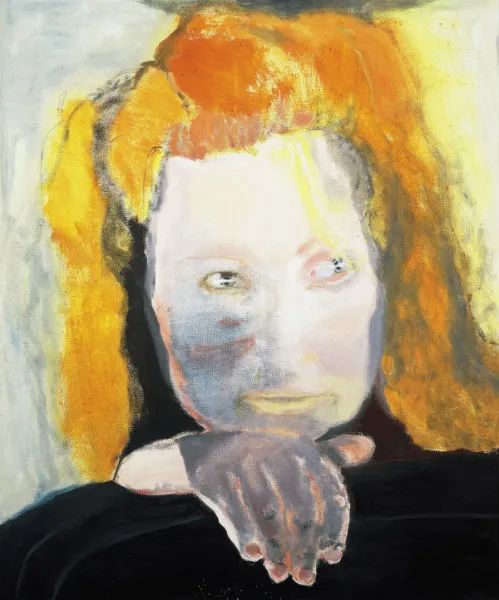

在自画像《邪恶是平庸的》中,杜马斯作为一个在南非种族隔离制度下长大的白人女孩,审视了自己的表里不一。在这幅肖像中,主人公的姿势平静,却露出了染上黑色的手和脸,探索了明暗二分法的象征意义,也暗示了表面的平凡之下所暗藏的邪恶共谋。

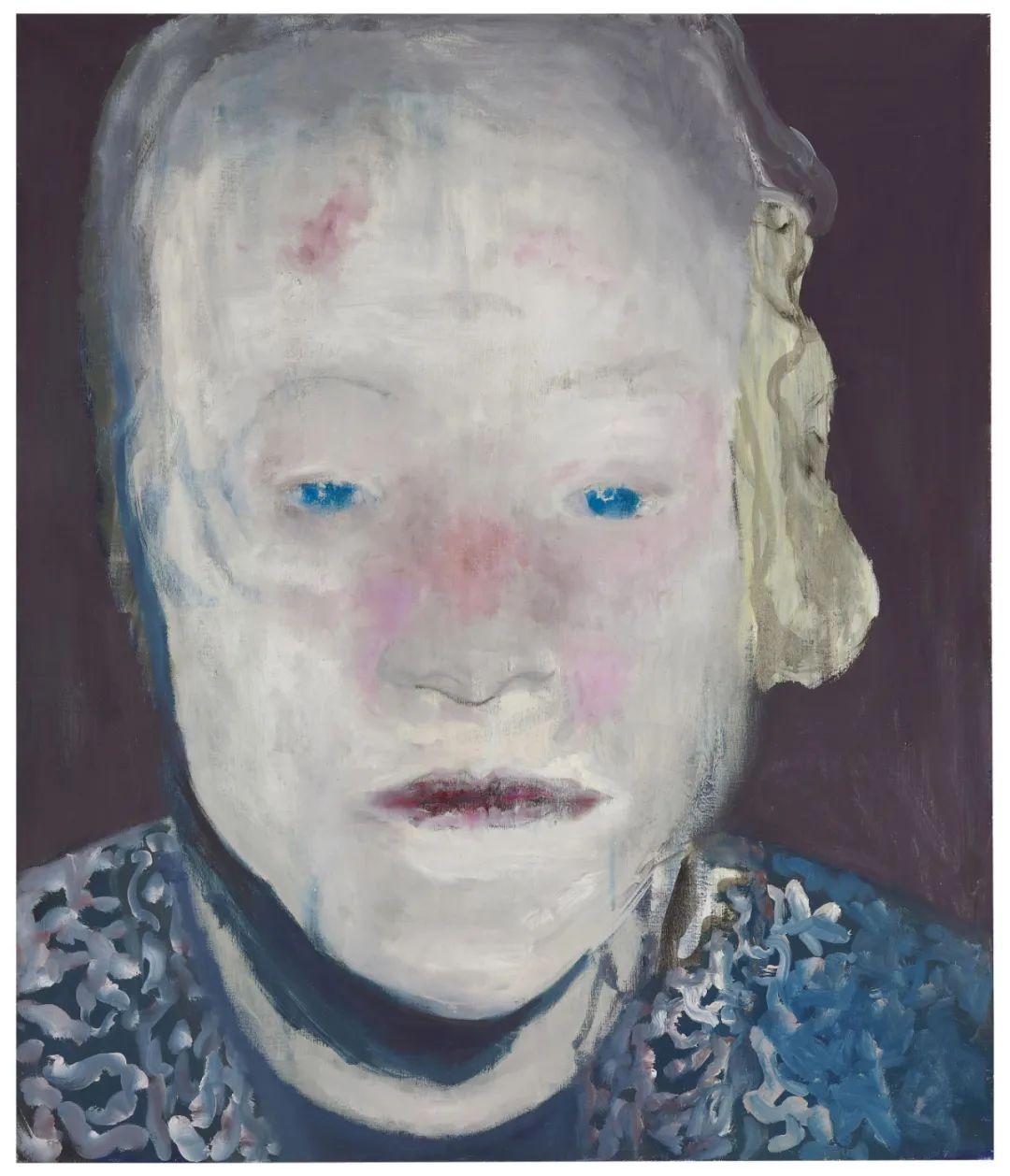

后来,《白色疾病》(The White Disease,1985)中那张伤痕累累的脸会以更阴郁的方式再现种族隔离政权的道德沦丧及其对她祖国造成的破坏。

《邪恶是平庸的》(Evil is Banal,1984),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

《白色疾病》(The White Disease,1985),玛琳·杜马斯;© Flash Art

杜马斯于1976年离开南非,搬到阿姆斯特丹,这赋予了她巨大的艺术自由。她可以相对安全地在城市里漫步,近距离观看杰作,而且能够轻松地接触到流行文化和大众媒体——毫无疑问,这为她早期作品中的拼贴画部分打下了基础。

我所处理的是二手的图像和一手的体验。

——玛琳·杜马斯

回到肖像画领域后,她并不绘制那些摆出正式坐姿的传统作品,转而选择多样化的、往往有违常规的主题——从性工作者到流行偶像和剧作家,这些主题都是从她那些堆满了阿姆斯特丹工作室的大量剪报、书籍和拍立得里脱颖而出的。

她说,这些图像对于“几乎每个地方的每个人”而言都很熟悉。杜马斯将这种脱离原始主题的做法描述为“肖像画的变革性魔力”,它为艺术解读创造了空间,同时也勾勒出了人类状况的共性。“我所处理的是二手的图像和一手的体验。”她写道。

玛琳·杜马斯在她的作品前。© Art Fund

从画作的质地来讲,杜马斯的创作一直以来都不曾受到外部期待的牵制阻碍,她用不可预测的色彩落下自信、鲜活的笔触,并展示了一种与大多数前辈不同的、充满活力的自由表达。

让杜马斯画肖像可不是满足虚荣心的行为。她的作品在人们心中激起等同的同情和厌恶,并且比起直观的肖似,作品优先呈现的是一种内里联系紧密的元文本。(她画中的)婴儿涂着病态的蓝绿色油彩,外星人有着迷乱惑人的维度,而顶级模特那短暂的美丽则随着水洇入墨中而变得模糊扭曲。

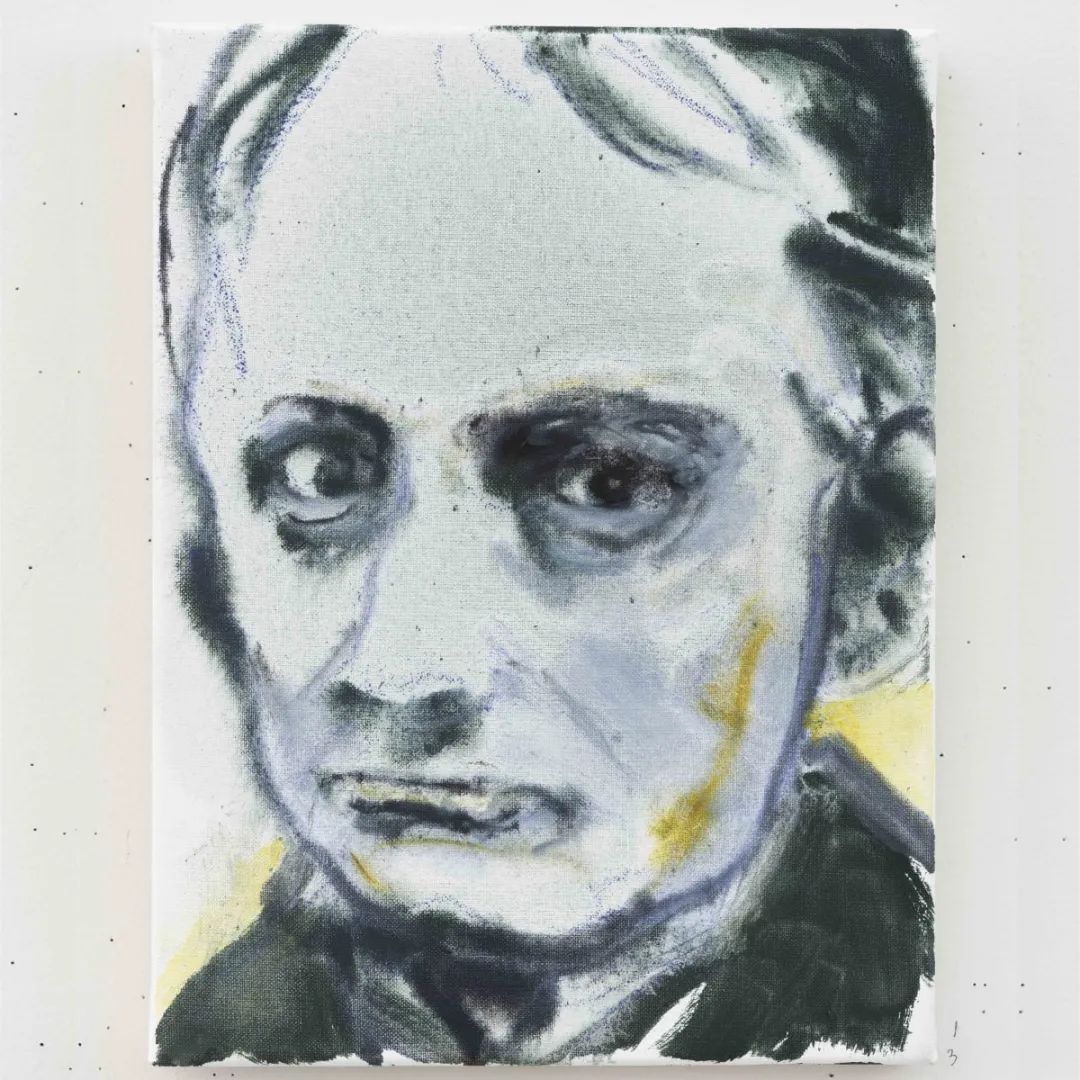

19世纪激进的法国诗人夏尔·波德莱尔和杜马斯一样,对美与邪恶、色情与厌恶的相互作用极为着迷。杜马斯的近作中正包括了一组15幅的油画,以纪念波德莱尔的两百年诞辰,于2021年10月12日起在奥赛博物馆(Musée d'Orsay)展出。这些作品描绘了波德莱尔遗作《巴黎的忧郁》(The Paris Spleen,1869)中的散文诗,也展示了杜马斯非凡的创作范围:她既能敏锐地刻画出这位沉思诗人之天才的肖像画,也能绘出《老妇人的绝望》(The Old Woman’s Despair)中那抽象的忧郁。

《夏尔·波德莱尔》(Charles Baudelaire,2020),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

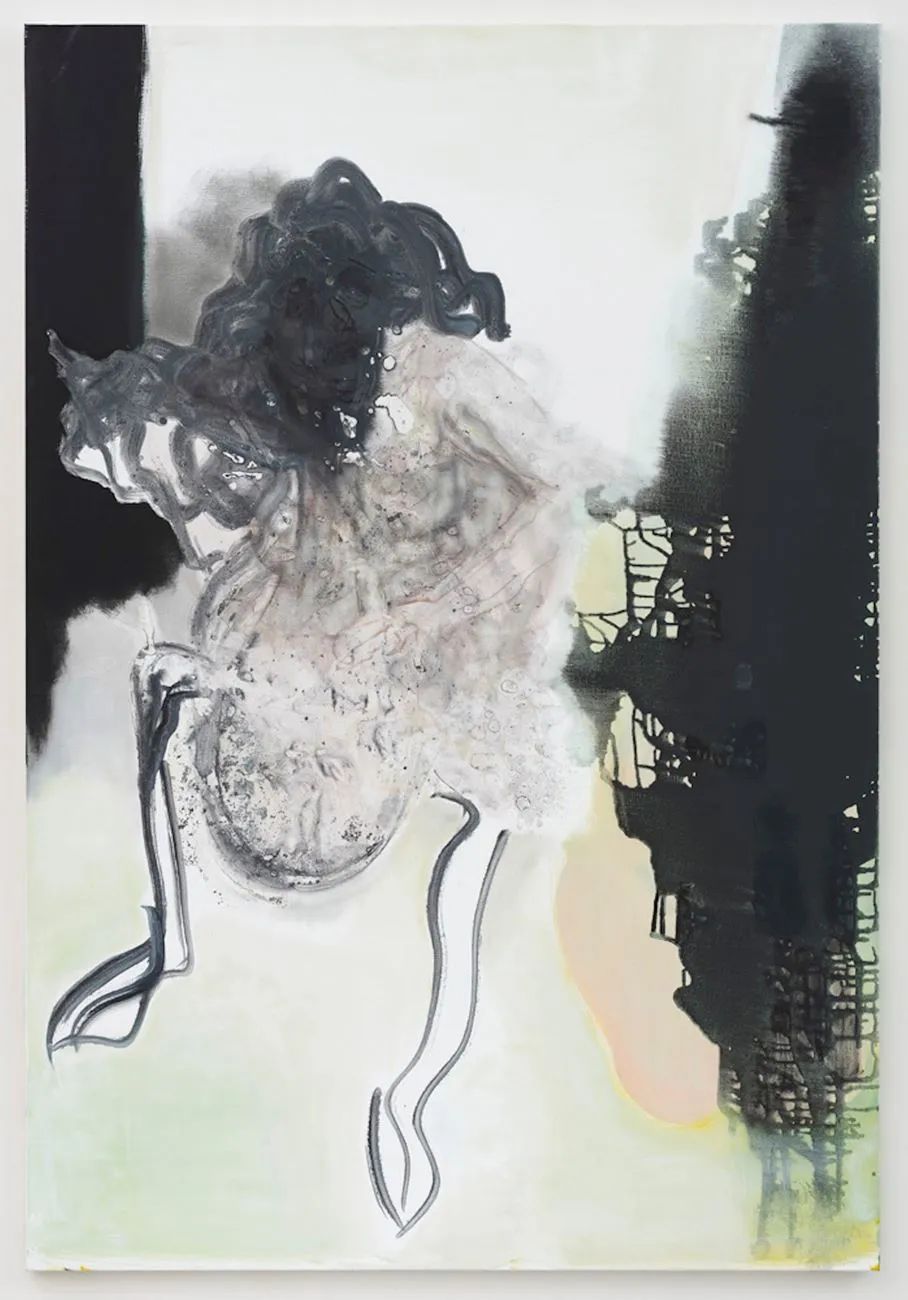

《老妇人的绝望》(The Old Woman’s Despair,2020),玛琳·杜马斯;© Zeno X

奥赛博物馆当代项目的顾问多纳蒂恩·格劳(Donatien Grau)与杜马斯一起参与了这次展出的策展准备。“与其他艺术家相反,她并没有固定单一的绘画方式,”他告诉BBC文化频道,“她不断地重新定义、重新发明、尝试新事物。《巴黎的忧郁》系列真正引人注目的地方在于,它是展示她绘画方式的一部百科全书,植根于她与波德莱尔的共鸣。”

在这次展出后,现年68岁的杜马斯成了第一位在奥赛博物馆著名的印象派画廊展出自己作品的在世艺术家,她的三件作品将与博物馆收藏的其他画作挂在一处,彼此“对话”,其中包括梵高的《星空》。

这一前所未有的荣誉标志着杜马斯在艺术史上的公认地位和扮演的重要角色。“我们真的极难看到拥有如此非凡魅力的画作,”格劳说,“她是一位古典意义上的大师(master):她创作杰作(masterpiece)。”

“没有多少艺术家能够很好地处理历史绘画,”格劳补充道;他指出,在杜马斯的多层次作品中,“时间的密度”极为丰富。“这对某些先入为主的观念是一个非同寻常的挑战,根据这些观念,女性是不被允许、甚至不可能处理‘历史’这个主题的,”他说,“她画的每一幅画都与这个先入为主的观念相矛盾。”

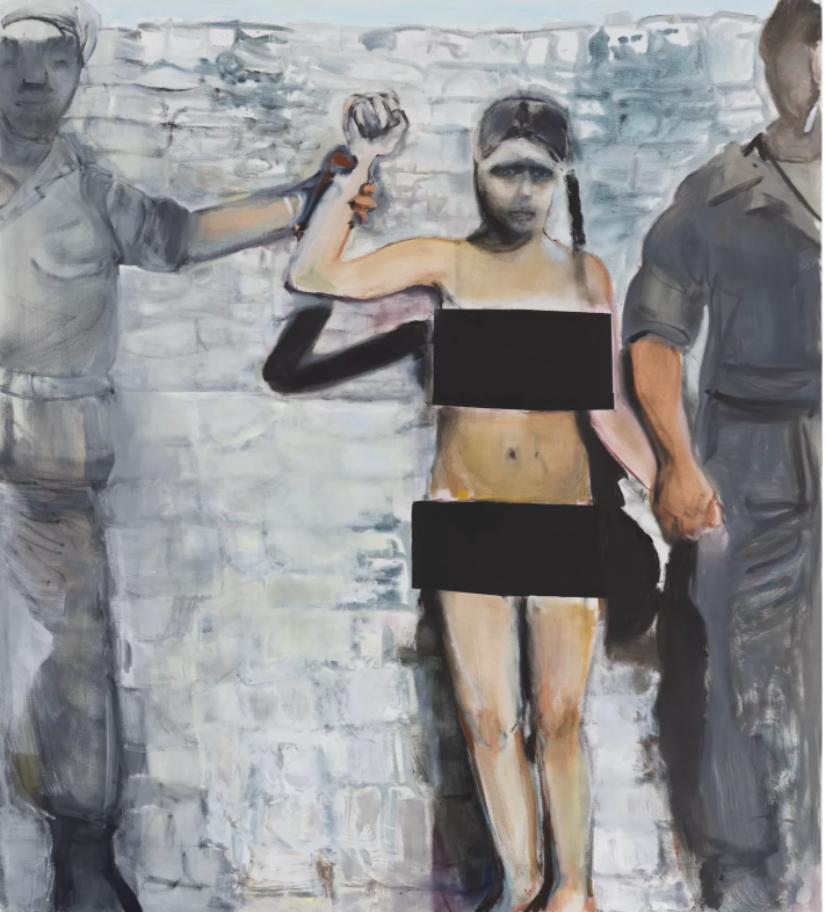

《战利品》(The Trophy,2013),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

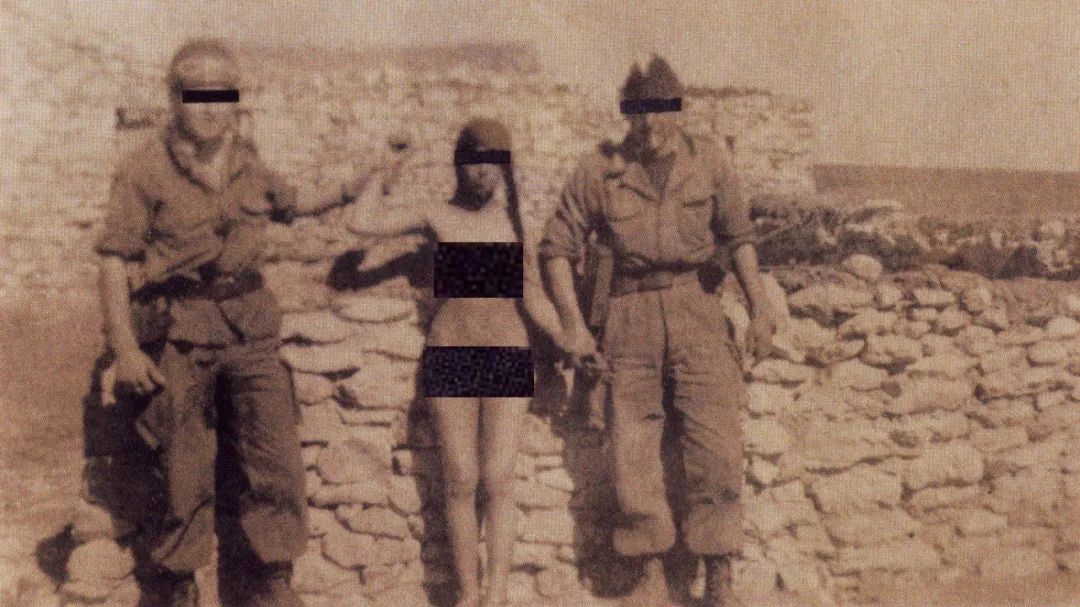

阿尔及利亚战争期间(1954-1962),法国士兵与被剥光衣服的阿尔及利亚女孩合影。© Reddit

《死去的玛丽莲》(Dead Marilyn,2008),玛琳·杜马斯

玛丽莲·梦露的遗体。© Apic/Getty Images

杜马斯那些明显传达出政治或历史含义的作品在一定程度上受到了一种愿望的支配,即让那些不曾被充分展示的事物显露出来的愿望。因此,她的作品里包括了一切触动她的东西。有关巴以关系和同性恋权利的画作表明,杜马斯并不回避那些严格意义上并不属于她自己的战场,而其2013年创作的《战利品》和《寡妇》(The Widow)都以她的家乡非洲大陆为背景,则讲述了关于女性受压迫的普遍真相。

这个问题再次逼迫人们去思考它:残忍是什么样的?它是否存在于我们所有人的身上?

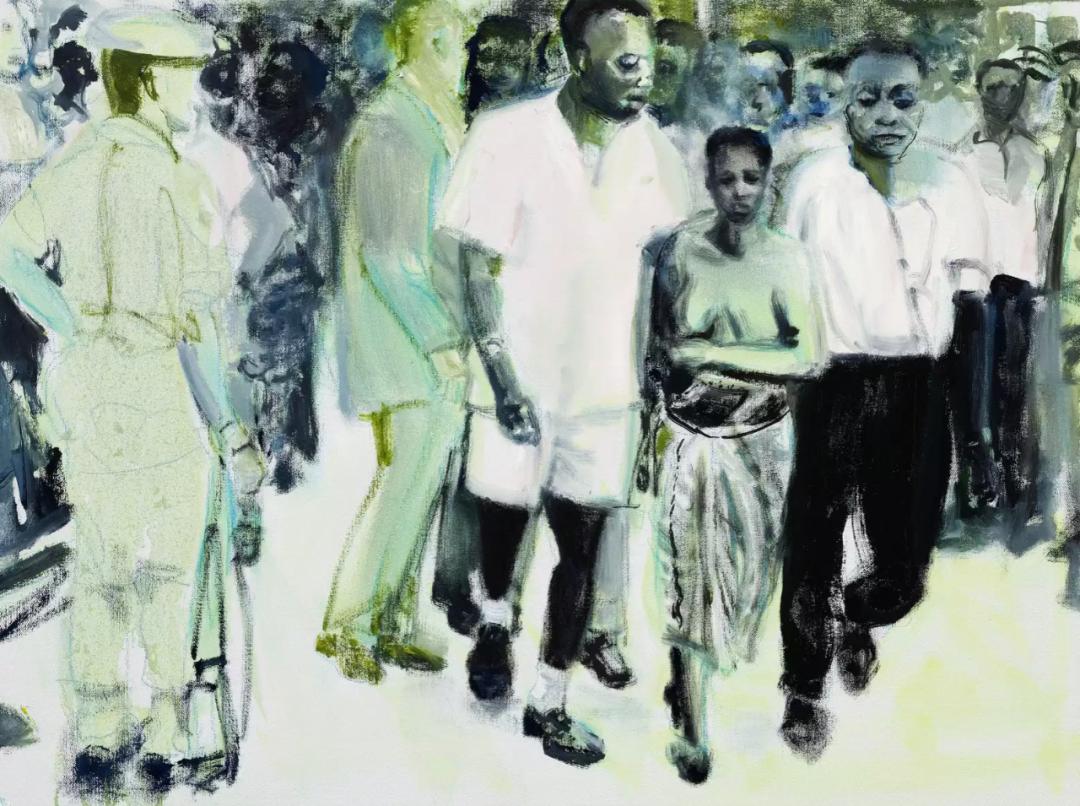

《寡妇》(The Widow,2013),玛琳·杜马斯;© Artsy

刚果民主共和国的第一夫人波琳·奥潘戈·卢蒙巴(Pauline Opango Lumumba)在丈夫帕特里斯·卢蒙巴(Patrice Lumumba,1925-1961,非洲政治家,刚果民主共和国的缔造者之一)被暗杀后,赤裸上身走上街头,要求当局将丈夫的遗体归还给她。© Daily Scoop Magazine

“玛琳有着令人难以置信的共情力和敏感度,”格劳说,“这在你见到她时就变得显而易见了,当你看到她的作品时也会明显地看到这一点。”波德莱尔在关于摄影的文章中提倡艺术应当基于想象,而并非空洞的复制品,和他一样,杜马斯寻求我们的情感投入,带我们走向超脱平庸有形物之处——一只老鼠、一个脱衣舞女、一位名人——并向我们展示一些新事物。

《悲伤的罗密》(Sad Romy,2008),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

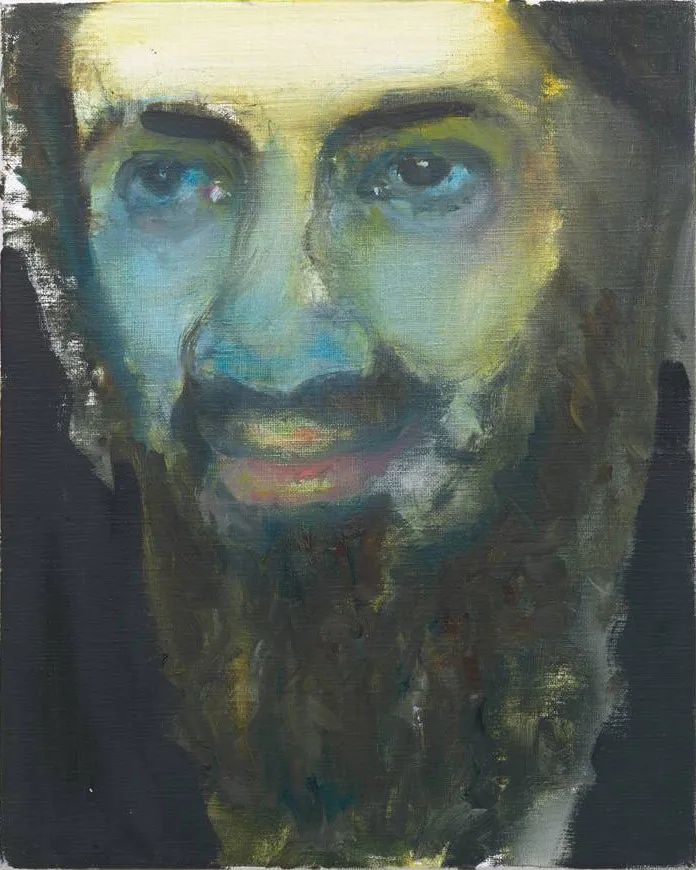

《奥萨马·本·拉登》(Osama bin Laden,2010),玛琳·杜马斯;© Stedelijk museum

例如,在《悲伤的罗密》中,女演员罗密·施奈德(Romy Schneider,1938-1982,奥地利演员,15岁时即开始演艺生涯。1955年至1957年,因出演《茜茜公主》三部曲女主角茜茜公主而出名。编者注)的悲惨一生被作者以引人落泪的灰色油彩唤起,而在杜马斯为恐怖主义领导人奥萨马·本·拉登(Osama bin Laden,2010年)所作的肖像画中,那出人意料的友善笔触则暗示了一种令人不安的共同人性。在此处,与她1985年的杰作《婴儿》——画中的婴儿是恐怖的绿色,长着诡异的眉毛,目不转睛,并且令人不安地肖似希特勒——这个问题再次逼迫人们去思考它:残忍是什么样的?它是否存在于我们所有人的身上?

于画框中

位于巴塞尔的贝耶勒基金会(Beyeler Foundation)高级策展人西奥多拉·维谢尔(Theodora Vischer)表示,杜马斯很可能是战后一代中第一位将肖像画和人物画作为创作重点的女性艺术家。题为“特写”(Close Up)的展览最近在该基金会开展,其中展出了杜马斯的九件作品,以及其他八位女性肖像艺术家先驱的关键作品,这些艺术家包括弗里达·卡罗(Frida Kahlo)和辛迪·谢尔曼(Cindy Sherman)。

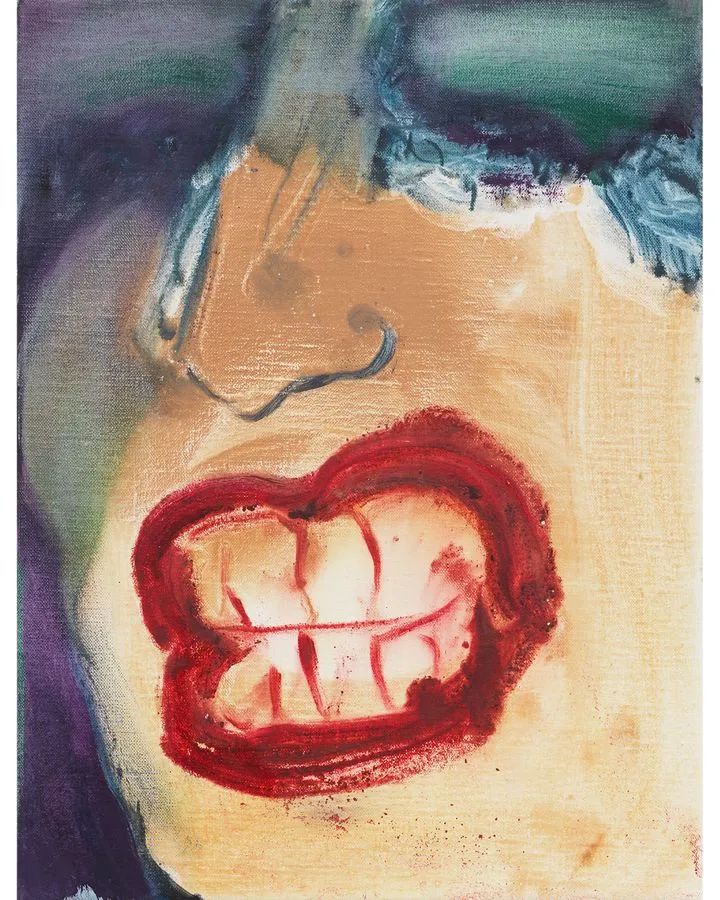

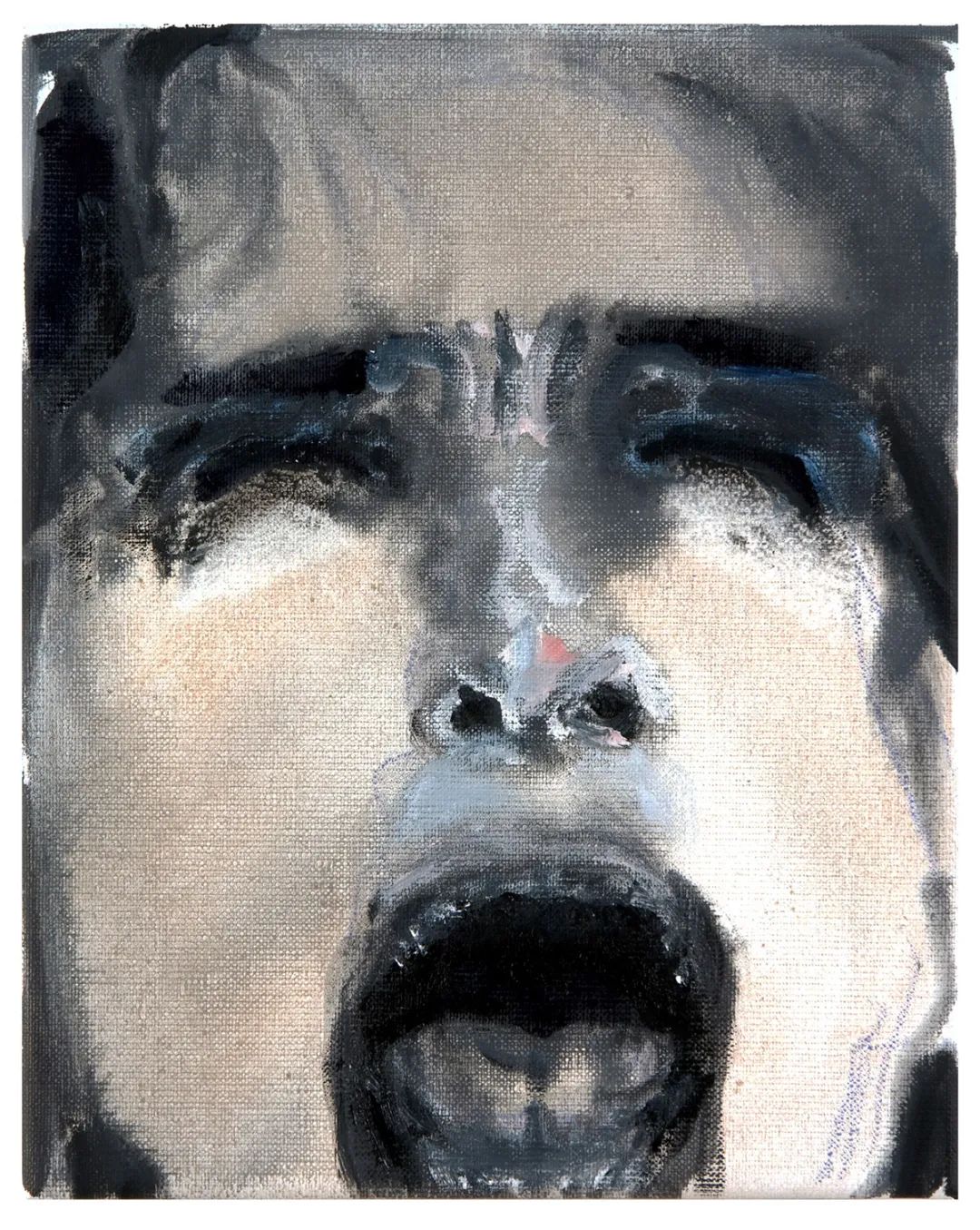

《牙齿》(Teeth,2018),玛琳·杜马斯;摄影:Kerry McFate

展出中的作品有《牙齿》,它展示了杜马斯喜爱的亲密细致、正对画面的特写结构,也典型地体现了她快速、自由,但高度控制的风格。维谢尔告诉BBC文化频道:“这是一幅纯粹、充满活力的画作,画中的色彩和姿态以某种方式融合在一起,形成了一张脸……看起来几乎像是猛扑到了观众眼前。”

这幅画基于歌剧演员玛利亚·卡拉斯(Maria Callas)的一张照片所作,但是相比画作的原型,它所表达的关于人类存在的内涵才更为重要。“她的肖像画不再追求于捕捉一个人独特、独立的个性,”维谢尔解释道,“它们展示的是人们与周围事件及世界紧密相连时的模样。杜马斯所画的一张脸、一幅肖像,包含了各种各样的经历,多种多样的知识和真理,但都有一个真实的、生活过的原型,同时又具有永恒的性质。”

《形象的负担》(The Image as Burden,1994),玛琳·杜马斯;© Stedelijk Museum

“作为一位艺术家,玛琳·杜马斯无疑是许多艺术家的榜样。”维谢尔说。例如,在2015年接受《独立报》(The Independent)采访时,出生于美国的英国艺术家尚塔尔·乔菲(Chantal Joffe,生于1969年)形容她是“在世的最伟大的画家”。对于乔菲和她的同时代人来说,杜马斯重建了肖像画的正统准则,为新的表现形式铺平了道路。“尽管我一直在画人物,但她赋予我一种自由。”乔菲说。

她属于那一代伟大的女性艺术家:她们完全塑造了艺术史的道路。

——格劳

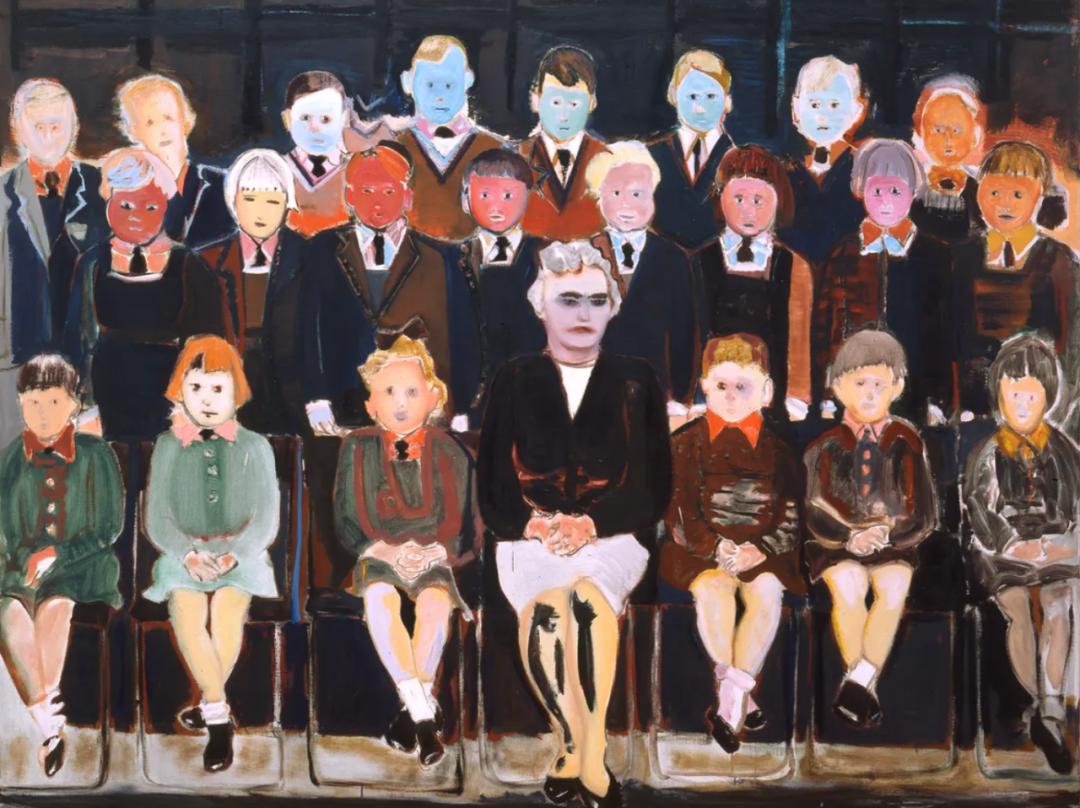

如果作品的价值即是买家愿意支付的价格,那么杜马斯在这件事上也开创了女性的先河。2005年,《老师》在佳士得拍卖行以180万美元成交,成为在世女艺术家创作的最昂贵的作品。三年后,杜马斯的《访客》(The Visitor)在苏富比拍卖行以310万美元的价格成交,打破了自己的纪录。

《老师(代课教师A)》(The Teacher (Sub A),1987),玛琳·杜马斯;摄影:Peter Cox,埃因霍温

杜马斯本人对爱德华·蒙克、弗朗西斯·培根以及美国肖像画家爱丽丝·尼尔(Alice Neel,1900-1984)都赞赏有加。尼尔的画作也在贝耶勒基金会的“特写”主题展展出。尼尔直白地表达出了自己的欲望:“捕捉生命鲜活火热地飞掠而过的瞬间”,以及描绘“人”——从肉体到灵魂——而不是模特;这些都对杜马斯留下了影响。事后她也承认《画家》受到了尼尔的《安迪·沃霍尔》(Andy Warhol,1970)的启发。

在奥赛博物馆的展览即将开幕之际,格劳再怎么强调杜马斯对“每一位年轻画家”的影响也不为过。“她属于那一代伟大的女性艺术家:她们完全塑造了艺术史的道路。”他说。

《罗马妈妈》(Mamma Roma,2012),玛琳·杜马斯;© AnOther Magazine

意大利导演皮埃尔·保罗·帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)1962年电影《罗马妈妈》(Mamma Roma)剧照。© 豆瓣电影

肉欲却理智,残忍但温柔——杜马斯的作品颠覆了肖像画的美学,掀开表象的外衣,揭示了某种令人讨厌的、拘于本能、却又崇高的事物。

“如果不能展现出生活中的某些可怕之处,那就没有什么美好可言了,”杜马斯写道,“艺术之存在是用来提醒我们,一切关于何为美、何为价值的定律都是由人类制定的,也可以被人类更改。”

文/Deborah Nicholls-Lee

译/苦山

校对/芝麻塞牙缝儿

原文/www.bbc.com/culture/article/20211015-marlene-dumas-the-art-exposing-the-evil-in-the-ordinary

本文基于创作共享协议(BY-NC),由苦山在利维坦发布

文章仅为作者观点,未必代表利维坦立场

原标题:《邪恶是平庸的:杜马斯的自我残酷审视》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司