- +1

未来城市思辨|技术时代的“算法”之惑

2020年10月,上海地铁。澎湃新闻记者 周平浪 图

“算法”让人更有创造力了吗?

1988年,捷克裔思想家弗鲁塞尔(Vilém Flusser)从城市中密如蛛网的电话、电视线缆中看到了技术媒介对城市的改变。西方古典的城市形象——住所(私人空间)、广场(政治空间)和寺庙(信仰和理论的空间)之间的区隔消失了,汽车和电缆这样的技术产品,在不同性质的空间彼此贯通、相互渗透。

在弗鲁塞尔的视野中,计算机设备的普及(在当时以法国的Minitel为代表)和人工智能的发展,对城市境况的上述变化举足轻重。在他看来,这将改变以电视为代表的电子大众媒介中单一向度的“传播”,转而引发双向互通而负责任的人际关系。弗鲁塞尔预言称,这些技术将创造出新的“主体间的关系领域”,从中诞生不同于以往的“个体”与主体性。因此,即便人类的日常工作有朝一日被机器取代,弗鲁塞尔还是坚信,机器“将把我们从工作的必要性和所有可机械化的思维过程中解放出来,从而使我们最终能够变得有创造力”。

正如弗鲁塞尔所预料,计算机技术正将人们前所未有地联系起来。特别是,在人工智能“算法”加持下,当今计算机技术的发展,的确给人们创造了日益便捷的传播渠道:随手录制的视频都可能通过自动推荐传播到天涯海角;在手机上随手点按几个图标,人们可以方便地将照片转换为具有油画质感的图像。但是,这样的“轻松”,距离真正的“创造”或许相去甚远。相反,同样的技术正将人们原本复杂的社会性存在化约到单一化框架下,将人们推入“信息茧房”与偏见的困扰之中,由此产生种种社会问题。

当人们试图追究这些问题的根源时,有两种关于“算法”的观点占据了主导。一种观点坚持“算法”是中立的,它们只是一些数学上的原理,并不能对其用途提供任何价值上的保证,至于具体使用与设计无关。另一种观点则认为“算法”是自主的,出现不尽人意的境况是由于其自动运行所致,人们无法对其结果做出保证。

而当我们进一步追问,这些算法是由谁设计、由谁实现时,恐怕只能失望发现,即便算法的设计者也同样难逃现实中某种“算法”的规约:能够“扎堆逃离大厂”或已属幸运,更多人则是被动“逃离”;他们付出了自己的智力劳动,然而,一旦商业模式和环境发生变化,又首当其冲地被更年轻、要求更低的新生力量取代。

2021年6月,上海。

以“用户画像”或“个性化”等名义,科技巨头们将用户降格为等待分发的数据比特,对外夸口,只需关注数据的生产和流动,就可推演出“所有可能的内容和产品形态”。而在其内部,开发者又被降格为填充某种信息缺口的劳力。甚至,在“优化”“毕业”之类名义下,劳动者从事专业技术工作的尊严和意义,仿佛只是一项荒谬的诉求。在“算法”语境中,创造力反而显得无处容身。

然而,这里所说的“算法”,是何种意味?

当算法成为“算法”

翻开数学教材,对算法作出的定义无外乎“在计算或其他解决问题的操作中需要遵循的过程或规则”。就这一定义而言,为一个数求平方根,这样的操作,并没有特定的价值蕴含,不带引号的算法可以说是中立的。但同许多术语进入(或重新回到)日常语境时发生的情况一致,日常说的“算法”,并非指向数学定义,而是同实际的实现和应用紧密关联。例如,诸如矩阵分解或概率分布的数学原理组合形成了一种算法,被用于推荐系统的构建,进而设计出新的技术产品(如短视频应用)。当人们谈论“算法”时,更多谈论的,正是这后续环节社会运作的产物。

显然,一种推荐系统的运行效能,由物理规律的限制、数学上的复杂程度决定。但这种推荐系统之所以发挥效用,并非“中立”而普遍适用的物理规律和数学法则所致。在由算法到最终产品(也即通常为人议论的“算法”)过程中,每一个步骤都引入了新的社会因素,并受到不同程度的规约,正是它改变了原本算法的中立性质。

哲学家芬伯格(Andrew Feenberg)指出,技术既不是“中性的工具”,也不是“自主的力量”,而是和其他各种制度一样,具有社会属性。现代社会中,技术发挥的核心支撑作用,就如同神话和仪式之于过去的文化形态那样,技术产品则是社会共识“物质化”(materialize)的结果。在从算法到“算法”的每一个步骤中,总是夹杂各种观点和利益的交锋与权衡。不仅如此,“技术包含着美学、伦理和文化领域中规范共识的成果,而不仅仅是纯粹的效率至上或用户至上渴望获取的狂热”。

芬伯格的观点还提示,技术与社会、文化并不是分离甚至背离的。当人们不自觉地把许多问题归咎于“算法”时,或许也存在落入某种话语圈套的危险。

具体而言,许多名为“算法”的技术产品中,真正引发问题的,是其数据的选取和应用。将人们简化为数据流、简化为“点赞”“分享”的,终究是决定将计算的方法运用于他人身上的决策者。如何组织数据采集、模型建构以至一系列技术的应用,相关机构与部门避而不谈,而这些和最终产生的结果关系密切。

在这个意义上,带引号的“算法”,是对算法之名的一种双重“滥用”。作为规律与法则的体现,算法具有的中立性质被挪用到“技术”之上;而逐利驱动下的决策,也被视为“技术”的“自主”结果。在此,科技巨头企图用中立的外表逃避社会责任,或为不妥的商业行为推脱。“算法”的中立性和自主性,在此形成了一体两面的关系:中立,故而放弃价值关切;自主,故而逃避价值约束。而这样的“算法”——技术产品,自然无法形成“双向而负责任”的沟通形式,遑论诞生新的创造力。

“算法”作为创造

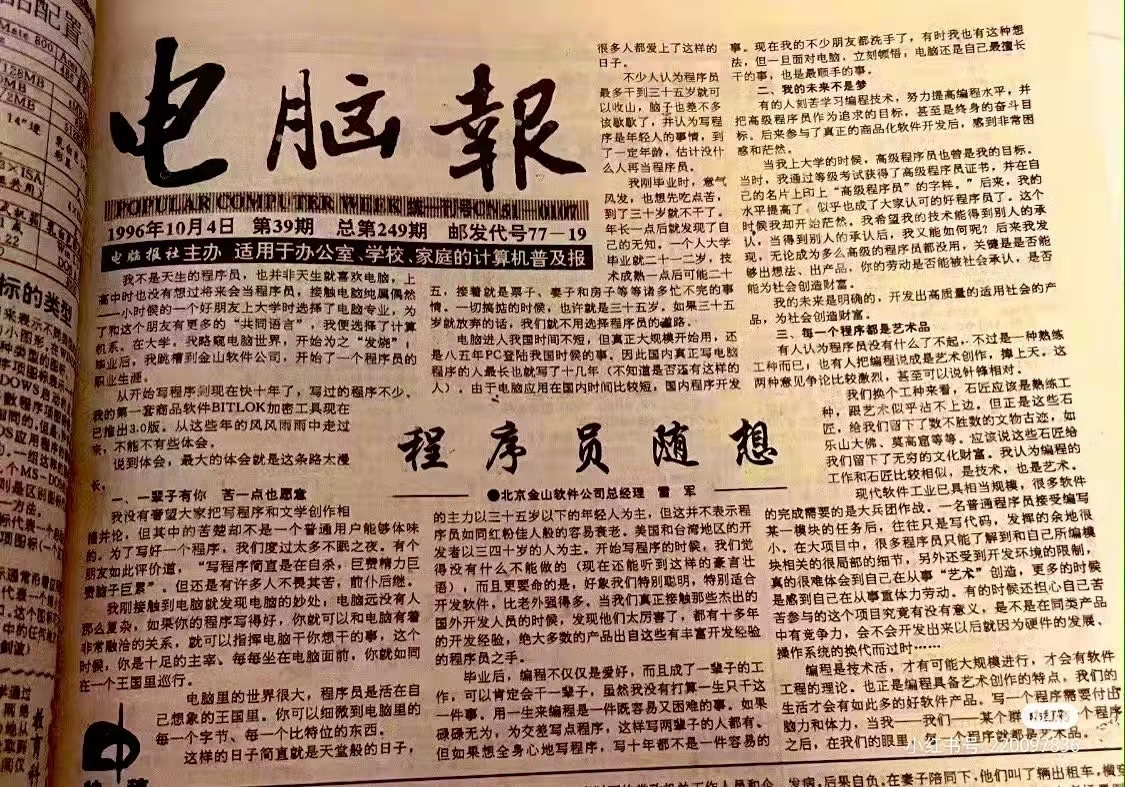

早在1996年,时任北京金山软件公司总经理的雷军就在《电脑报》上撰文,认为编程等软件设计工作应当“是技术,也是艺术”:“技术”的方面体现在它的规模化运作,而“艺术”的方面却是“好软件”的缘由。应然的状况并未到来,而实然的状况——“很多程序员……担心自己苦苦参与的这个项目究竟有没有意义”——至今仍是一个问题。

1996年10月,雷军发表在《电脑报》上的文章。资料图来自网络。

思索“意义”和“价值”,并不为“艺术”或“工匠”的部分所独有。相反,意义对计算机技术而言,显得尤为重要。通过赋予数字以意义,例如字符编码在数字与字符之间建立对应关系,计算机方能成为一种传播的媒介。在更一般的意义上,芬伯格强调技术及其产品具有“人类自我表达的媒介”这一地位。这就不仅是通过现成的技术,遵照既有的陈规传递被格式化的信息,而且蕴含了通过技术的发明和调节,贯穿新的观点、实现“自我”的表达这一解放(emancipatory)意义。

当我们重新思考“算法”已无所不在的局面,这种“自我表达”就更显现出其现实的紧迫性。弗鲁塞尔曾断言,“那些坐在计算机前,按着键,创造线条、曲面和立体结构的人到底在做什么?”但技术现成品已使“创造线条、曲面和立体结构”变得易如反掌,以至于其用户根本无法意识到正在发生的技术过程,尽管他们进行的一切操作,只需要在图像中得到反馈,技术上仍然包含了上述步骤。

让技术能够真正实现“人的自我表达”,首要就是从对技术的单方面体验中解脱出来,进入到进行配置的技术经验之中。由而,是任由少数部门继续垄断包括“算法”在内技术名词的解释权,还是将技术还原到一系列持续进展的决策过程;是被“技术”掌控而遵从其中贯穿的、成问题的规定,还是掌握技术以服务于自身的目的,答案也就十分明了了。

芬伯格认为,技术创造是和“其他的世界可能性和存在方式”展开的一种“想象的游戏”,它并不意味着人们必须在赞成和反对之间做出非此即彼选择的单一价值,而是在世界发展中应对多样挑战的过程。对比“算法”这一个案在不同视角下折射出的文化观念,我们或许可以由此真正走向由算法而创造的路径。

(作者朱恬骅系上海社会科学院文学所助理研究员)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司