- +1

人伦日用间的中华教化:滇西南不同族群生活世界的知识社会学解释

“一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,就是各民族共同缔 造、发展、巩固统一的伟大祖国的历史。”[1]这是先人们留给我们的丰厚遗产,是中华民族历经艰难险阻而生生不息之根与魂。各民族像石榴籽一样紧紧拥抱在一起,是对中华民族共同体自在性状态的一种生动描述,中华民族命运共同体之自觉意识与凝聚力,在百年未有之大变局中更凸显超乎寻常的意义。中华民族共同体的“自在”与 “自觉”是一个相互衔接、绵延不断的发展历程,而非呈绝然断裂之二元对立状态[2]; 在时空经纬交织过程中,中华广土众民共同接受的伦理价值、历史叙述与嵌入社会事实中的文化共同性彼此叠加,前现代“自在”的、无意识的文化共同性恰恰是具有凝聚力的中华民族共同体之基础。(本文同时使用民族和族群两个概念,中华民族作为民族的实体,以民族之名称之,境内的次一级群体则称之为族群。鉴于已有研究将“民族”称谓同时用于“中华民族”和满族、蒙古族、回族、藏族等次一级群体,或将次一级群体称为民族单元,在本文引用中一并尊重。读者可以结合上下文理解“民族”概念所对应的具体对象: 民族实体或次一级群体。)

近年来有关中华民族共同体由“自在”发 展为“自觉”的认同意识,学界有着多方面的论述,包括历史脉络、政治经济格局以及由文化交流、军事行动、移民、通商形成的中原与边缘地区的互通交融等。在定位中华民族内部广土众民之互动、认识拥有大一统文化传统的中华民族历史脉络等方面,简单地照搬欧美知识体系和概念话语作为理想模型和表达载体,产生了相当多理论和现实方面的困扰,这个世纪难题一直延续至今[3]。显然,从中华民族自身的历史传统及当前处境的社会事实出发,梳理“中华民族是一个”的史实与田野调查资料,有助于深化对中华民族多元一体格局整体性的客观认识,进而发展出具有解释性的理论有着相当的迫切性。

本文图片均由作者提供。

位于大中华一隅的滇西南地区地形复杂、族群众多,在高地或坝区有“许许多多分散存在的民族单元”,其生活世界普遍存在着追求崇德报功的天地信仰和祖先崇拜的实践,不仅是费孝通定义的中华民族 “各具个性的多元统一体” 在生活世界的真实呈现[4],而且由于共享的信仰价值历经岁月积淀于集体无意识层面,遂使“我中有你、你中有我”的文化共同性显示为日用而不知的实践样貌。在本文中,笔者将基于对滇西南不同族群社会生活的田野观察,借助不以任何一种文明形态为标准版本的知识社会学视角———人们日常生活所理解的现实,即是一个具有主观意义的规整的世界[5],认识当地民众日常生活“此时”状态的社会实在和意义系统所呈现的中华民族文化共同性。笔者试图描述并揭示以孔儒传统为核心的中华“教化系统”在滇西南社会生活世界中内化为地方性“社会知识库”,嵌入日常生活中的神道设教原则和敬天法祖实践与当地文化习俗相结合,使中华教化得以积淀为一种超越地域、超越民族单元“此时此地”的形式多样的社会事实,以印证中华民族多元一体格局的文化共同性不是任何人想象出来的,也不是一个空洞的概念,而是“自在”于生活世界的人伦日用之中。

一、生活世界中的中华教化

20世纪40年代,人类学家许烺光对位于滇西大理白族自治州 (以下简称大理)的喜洲镇进行了田野研究,出版了对认识中国社会有着重大影响的著作《祖荫下》。许烺光将“祖先的庇荫”作为一种社会行为和社会制度,生活在“祖荫下”的喜洲人的家族文化被视为整体中国的代表,不仅与其研究的云南境内的其他村镇相符合,甚至在更广泛的中国城乡也能发现类似的特征[4]。毋庸讳言,国内外学界对许氏此项研究有不同看法,主要集中于两点: 一是西南大理的社会生活场景能否代表偌大的中国,一是被称为 “民家”的喜洲人在数年后被识别为白族。作为对中国家族制度和文化的研究著述,其研究对象在族源上出现如此大的变化,受到质疑在所难免,“一向以少数民族文化著称的西南地区, 真的有那么‘中国’么?”[6][7]

笔者认为许氏《祖荫下》笔下的喜洲人被识别为白族,似乎并没有改变其生活世界中家族文化普遍存在的社会事实,而以喜洲“白族人”“祖荫下” 通行的社会场景来代表中国社会的祖先崇拜信仰实践,无疑是证明了这群人无论在族源和族籍名称上出现任何变化,其生活世界的基本认同和基本行动内容依然故我地存在,没有纠结。“经历了民族识别的西镇(喜洲)人认同于白族,同时也认同汉族人起源,......并没有改变他们的祭祀文化,......这种情况至今还在延续 。”[8] 在笔者近期对喜洲的田野观察中不仅有 类似的发现,而且在大理洱源凤羽镇凤翔村这个依旧相对完整的“白族”村落也有同样状况的存在。生活世界是由多重现实组成的,不同族群间“你来我去、我来你去、我中有你、你中有我”相处互动自然形成的共存模式,在统一的政体和经济体系下发展出中华文化的共性和“多元一体”的整体框架[9]。而许氏以喜洲人“祖荫下”的生活世界为我们提供了一个理解存在于中华民族中超越时空、地域和族群差异的文化共同性的绝佳案例。

中华民族多元一体格局在历史长河中发展形成由多种因素促成,传统中国作为自成一天下格局的帝国文明体,重文化属性而淡薄民族单元的属性、且具高度开放性,强调以“礼”的秩序实现“道德教化”,是否属于该文化共同体取决于“礼”的获得或丧失。以生活方式、生产方式及以此为基础形成的行动方式、价值观为代表的文明方式[10],使中华民族文化共同性和共同体意识得以在历史脉络中逐渐生成。美国的中国学奠基人费正清(John King Fairbank)有这样的观察: “中国文化(生活方式)是比民族主义更为基本的东西。”[11]中华民族在祖先血缘脉络上和文化传统脉络上是多源的,其中儒家思想体系是中华文明共同体的主脉,在各族群互动中构成内部融合的机制[12]。值得关注的是,以孔儒思想为核心认识世界和解释世界的中华信仰教化体系自成一脉回应人们安身立命的问题,通过“神道设教”的方式在世俗生活中确立道德原则以实现社会的公序良俗,而无意于建立边界清晰、排他性的宗教组织及神学制度。

红河哈尼族彝族自治州建水县文庙

因以孔儒传统为核心的中华教化系统在开放中包容各种差异性,“中国、戎夷五方之民,皆有性也,不可推移”[13],“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”[13]。一方面,道德教化和知识教化遵循“有教无类”的原则,不分族类、贫富和智愚,凡人皆可因接受教育而涵养道德并培育服务社会之能力,“使每个人感觉到都站在平等的地位上”[14]; 另一方面,注重以家庭为基础的人伦关系,从亲子之爱启发道德自觉,从而 使长幼有序、尊祖敬宗的信仰实践建立在人之常情之上。“是故圣人作礼以教人,使人以有礼,知自别于禽兽。”[13]这种基于人类基本情感产生出的社会意义和价值系统,强调道德的普适性、包容族群的差异性,故具有更普遍的可接受性和付诸实践的有效性[15],成为民众日用而不知的日常社会事实。从始建于元朝至元二十二年(公元 1285年)红河哈尼族彝族自治州建水县文庙的格制规模,我们可知制度性儒学教化对西南地区的渗透影响,而弥漫性或社会性儒学的下沉与民间祭祀仪式及崇拜活动的相结合,令儒学价值成为滇西南高山纵谷或坝上民众生活世界的一部分。

知识社会学意在观察分析日常生活现实,对社会中的普通人来说,当自身行为带有主观意义时,日常生活世界乃是理所当然的现实[5]。人伦日用既是普通人通过常识得以感受到的现实,也是一个具有主观意义的规整的世界。“日常生活世界从一开始就是意义的宇宙,......是一种意义结构(A Texture of Meaning) ”[16]。中华教化通过政令方式、文化传递、商贸交通及人口迁移等各种渠道进入滇西南各族群生活世界,与民众固有伦理情感相呼应且化为日常实践,并逐渐成为具有传统意义的地方性知识。笔者在滇西南族群民众日常生活中观察到那些表现文化共同性的社会事实,其实多数是处于日用而不知的自在状态。这是经历了长时间的积累、加诸各种不同形式的文化碰撞,才产生这种“社会知识库(Social Stock of Knowledge)”,代代相传并在日常生活中理所当然的存在[5]。常被视为边缘地区的滇西南,无论政治-文化历史叙述有多少种版本、权力管制如何屡有更迭以及族群间边界混乱认知模糊的普遍存在[17],似乎都无法改变知识社会学强调的“此时”“此地”民众生活世界所呈现的某些信仰价值、仪式实践等与中华教化原则的高度相关,足以确认嵌入其生活世界的意义系统与中华教化的同源性,并使这个“自在”的民族实体得以养成共同体的凝聚力。

二、人伦日用间的信仰与实践

中华教化原则从对现世社会的关怀出发,发展出基于人伦价值的社会规范,强调现实生活是一个“充满意义,并以伦理为导向的宇宙”[18]。 日常生活中的礼仪制度大量保留了超自然的因素,故而极易得到前现代民众的呼应接纳并与其固有的仪式相融合,遂能超越不同宗教、族群和广阔地域。中华本土信仰因其高度开放性,形成了“多元通和模式,基本上适应了多民族多宗教的国情,与农业文明、家族社会形成和谐关系 。”[19] 通过“神道设教”原则嵌入地方性生活世界,形成追求文明秩序与信仰教化互为表里、彼此互动的社会机制。所谓“道在伦常日用之中”是针对不同阶层,“圣人明知之(指祭祀),士君子安行之;官人以为守,百姓以成俗。其在君子,以为人道也;其在百姓,以为鬼事也”[20]。在“人伦日用”中面对生命中的终极境遇,确定一套安身立命的信仰与实践方式。诸如:对超越性的天地信仰,包括“顺天、应时、知足、信命”和天、地、冥界及鬼神等的信仰崇拜;崇功报德神化对国家社稷和民众有功绩 者,包括孔子、文昌帝君和大量地方性神灵的信仰;践行慎终追远的孝亲之义,所谓 “生事之以礼,死葬之以礼,祭之以礼”[21], 对血亲的供奉、祭祀仪式以及光宗耀祖的观念。

“百里不同风,千里不同俗”,从地理距离上看无论是到了西南的云南,抑或到了东南的福建,都能体会“山高皇帝远”的表述委实不虚。以儒学道德观念和礼治秩序为核心的中华教化向民间及四方渗透弥漫的过程中,无不经历着与各地不同文化相互磨合与适应。恰如郑振满在讨论福建莆田地方性的宗族和宗教时,发现“都不可能原封不动地推行于民间,而是必须与本地的社会文化有机结合,才有可能落地生根,形成普遍的社会 规范。”[22] 加上中华教化系统本身就是建立在基本人情之上,强调“修其教不易其俗”的开放性和弹性,故而在不同地域和族群的社会实践中,呈现出丰富且多元的形式样态。如洞经会是在云南建水、大理和德宏等地流行的民间信仰组织,供奉对象包括儒道释三教的孔子、文昌帝君、元始天尊、太上老君、关帝、岳飞和观音等,借助儒家思想来解释神灵崇拜的伦理性———文昌帝君是 “至孝至仁”、岳飞是 “孝德忠义”、关圣帝君是 “尽忠大义”、土地神是 “存仁存恕,至正至明”等,不一而足,均是彰显孔儒的忠孝仁义等价值[23]。

以下结合滇西南民众生活世界中的信仰与实践,呈现中华教化在滇西南一隅化民成俗、涵濡出作为基本社会事实的文化共同性。

(一) 日用而不知的“天地国/君亲师” 信仰

敬拜天地、祖先、圣贤是中华教化的核心信仰,是维持社会规范的礼仪制度的基本内容,从人类基本情感和意义获得出发,将个人、家庭、 社会与天下秩序切合起来。“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。”[20]“天地君亲师”作为民众践行“礼”的直接对象,通过信仰仪式的方式联结起个人、家庭、社会以及国家。如钱穆所观察的那样,贯穿此下两千年,(天地君亲师)五字深入 人心,常挂口头,其在中国文化、中国人生中之意义价值之重大,自可想象。祭天地、祭祖先与尊师敬道(祭拜孔圣人)是中华教化传统在日常生活的具体体现,至今在民间仍然以不同方式延续着。余英时曾好奇地探寻“天地君亲师”的红纸条怎样开始在中国社会上流行起来的,发现明末清初的魏礼(和公,1629-1695)已经将“天地君亲师” 五字视为里巷常谈。这个时期西南的苗族、布依族中开始修家谱和供奉“天地 君亲师”字样的牌位。封建帝制结束后,这五个字依然是延续在百姓生活世界中的存在,鲁迅在《我的第一个师父》 一文中也提到说: “我家的正屋的中央,供着一块牌位,‘天地君亲师’。”余英时观察到民国以降“天地国亲师”五个大字取代了“天地君亲师”,贴在放祖先牌位的厅堂中间的墙上[24]。

纳西族家中供奉的“天地国亲师”位

代表着中华教化的这五个字及其背后的价值系统被李泽厚毫不夸张地称为“这就是中国的宗教”[25],普遍地存在于滇西南一些族群生活世界中,从空间上观察,或据于堂屋正中央、或在院子专门设龛、或设置在厨房灶间;对很多生活其中的人来说,作为家的一部分熟悉得若左手和右手一样,“日用而不知则是最为恰当的表述。或可谓社会实在“在此”的意义,“日常生活现实是理所当然的,它简单地存在着,并不需要额外的论证。”[5]笔者观察到在德宏傣族景颇族自治州的傣族、景颇族、阿昌族和当地汉族,保山市腾冲的佤族和汉族,大理白族自治州的白族,丽江市玉龙纳西族自治县的纳西族,红河哈尼族彝族自治州弥勒市的壮族、傣族等民众家户堂屋家龛或院中天地堂,供奉着的“天地国亲师”有的写在红纸上,有的刻在木制牌位上或是做成纸质印刷品。当然,家龛的供奉除了这五个字还有其他的内容,如本家宗祖香位、灶君与土地等,分别列在“五福堂”“流芳堂”“奏善堂”下。一般配有对联,各家对联的内容并不完全一致,在此抄录盈江傣族董氏家的三组对联: “天地人三才定位家兴财旺,福禄寿四喜同堂业顺资丰”;“宗祖英明福禄齐臻世世显,子孙贤孝富贵双全代代连”; “府君垂恩泽福赐禄延寿算,土地现宝发富显贵享荣昌”。2021年7月14日笔者到了弥勒江边乡,询问小中寨的张姓书记家堂是否供有“天地国亲师”,他毫不迟疑地回答说没有(在访谈中得知,当地人将供有“天地国亲师”牌位的家龛称为“天地堂”)。我们随着他到了位于山上的小中寨,一个壮族人聚居的村寨,发现不仅他的家堂中供奉着“天地国亲师”、祖宗、土地、灶君、财神的家龛,其邻居的家堂也大都如是,所不同的是因姓氏之异,各家户的历代祖先前都冠上自家姓氏。

贵州布依族家中供奉的“天地国亲师”位

笔者所及之处,因族群不同、地理环境不同以及与文化中心距离等各种因素,对于在此重描的“天地国亲师”相关信仰的供奉方式或称谓有不少的差异,甚至有些民众家庭只有供祖先的家龛等。如大理凤羽白族李氏宅院,北厢与东厢之间是照壁,照壁内设 “天地堂”神龛,供奉天地神牌位,这是整个院子中最神圣的地方,每年春节都要在神龛贴对联,常见的对联是“敬天地日月,报父母深恩”或“上天多奏善,达地广言功”[26]。如上所述,祭天地、祭祖先与祭圣人等,源于人性人情之自觉而形成的共有文化感和价值系统,以日用而不知的状态昭示着中华民族文化共同性的存在。

(二)伦理规范从观念到具象呈现

中华教化礼治秩序的道德观念和日常实践互为表里,广泛地呈现于中华民族共享的文化符号中,无论地理上山川隔绝、各地方言障碍以及族群间习相远之界限,似乎都未能影响某些核心的共享文化符号在各自生活世界的存在和延续,以共生的方式渗透到各地民众的思想观念和日常生活中[27],使之具有普遍性的人生意义和价值并起到社会规范性作用。

中华教化关注人类的基本情感,以亲属关系为中心形成的社会网络是世俗生活中道德原则的关注点。从自己推出去的和自己发生社会关系的人群,形成长幼、亲疏的秩序[28]。“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”

[21] “ 老吾老 ,以及人之老; 幼吾幼,以及人之幼”[29],由此可见,作为社会意义体系的伦理规范和道德要素源于并最终维系着由家出发的社会关系,而普遍的家族主义使崇德报功理想将家与国连接起来,故而与家相关的各种规范就具有了超越私德的更大意义。所谓“古之欲明明德于天下者,......心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”[13]礼义廉耻、忠信孝悌、勤俭养德等规矩,是指向个体社会化的基本内容,由此家教就显得尤为重要。“礼并不是靠一个外在的权力来推行的,而是从教化中养成了个人的敬畏之感, 使人服膺”[28]。家庭规矩和训诫是中华教化在生活世界的组成部分,常常与宗族的姓氏连在一起,如《颜氏家训》《朱子家训》等不一而足,其背后是一个共同接受的历史叙述和伦理道德秩序。以特定理念作为某宗族姓氏的道德符号,不限于某一狭义的家庭,而是渐次成为扩展家族共同尊崇的价值,比如世代传颂的“张公百忍”的故事(据《旧唐书·孝友传·张公艺》记载,张公艺九世同居,唐高宗问他睦族之道,张公艺提笔写了一百多个“忍”字递给皇帝。张公艺去世后,后人为纪念这位“忍、孝”治家的贤人,修建了“百忍堂”,因此后世姓张的多以“百忍家声”为族号),作为教化典范广布于中华域内不同地区和族群社会中。

“百忍家声”是张氏家族所崇尚的家风,在各地张氏以不同方式承续彰显。如“两铭世业,百忍家声”是南宋理学家张栻湖南后人的祖联[30],河北清河张氏宗祠的堂号是 “百忍堂”,等等。红河哈尼族彝族自治州建水县的团山张氏将“张公百忍”作为在滇西南家族子嗣繁盛、商业发展的道德符号,据张氏族谱记载:明代洪武年间,张姓始祖张福由江西饶州府鄱阳县入滇贸易,与当地彝族女子成婚,在团山建村繁衍生息,延续 “百忍家风”。其家训是“一勤天下无难事,百忍堂中有太和”。

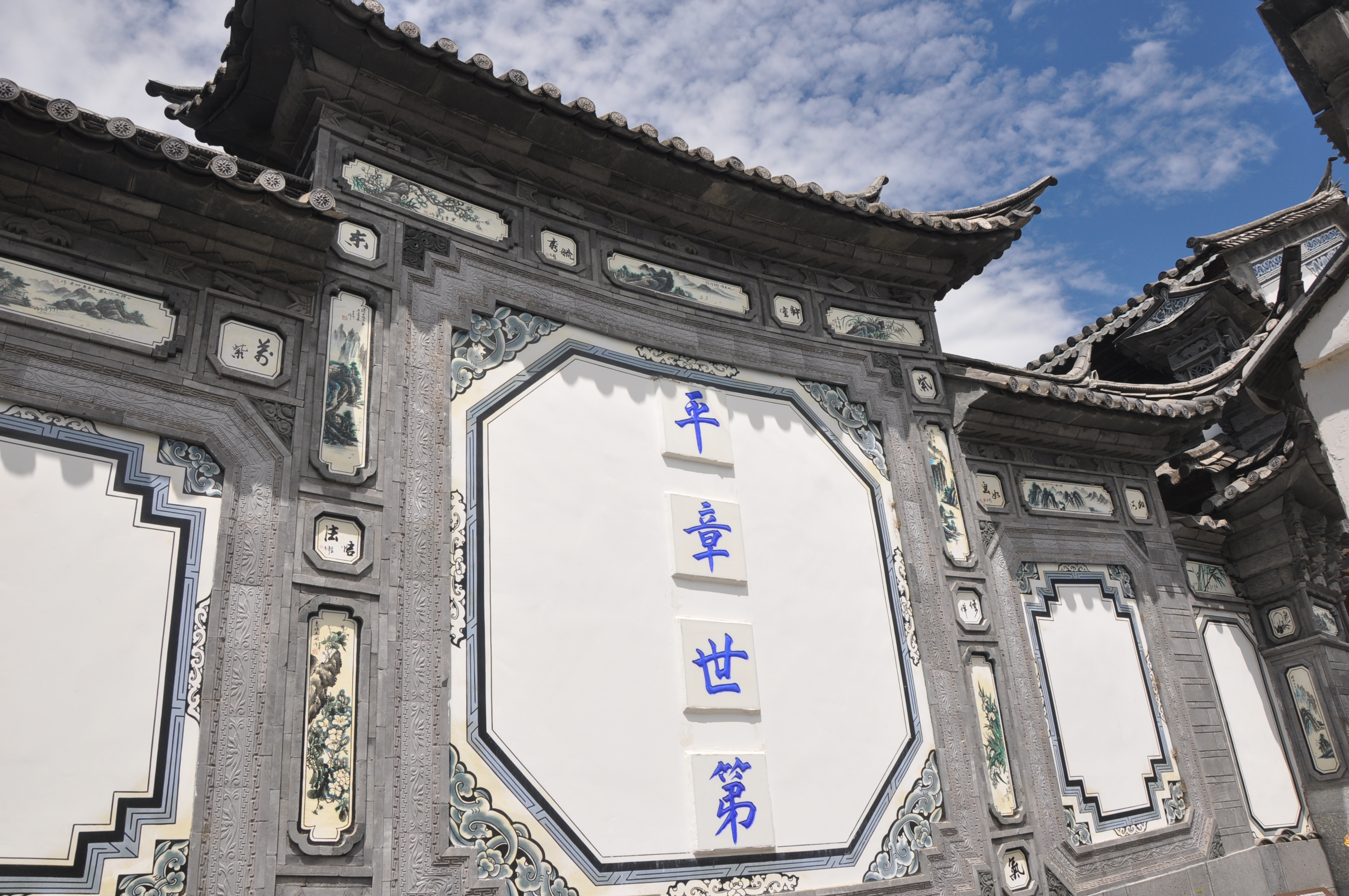

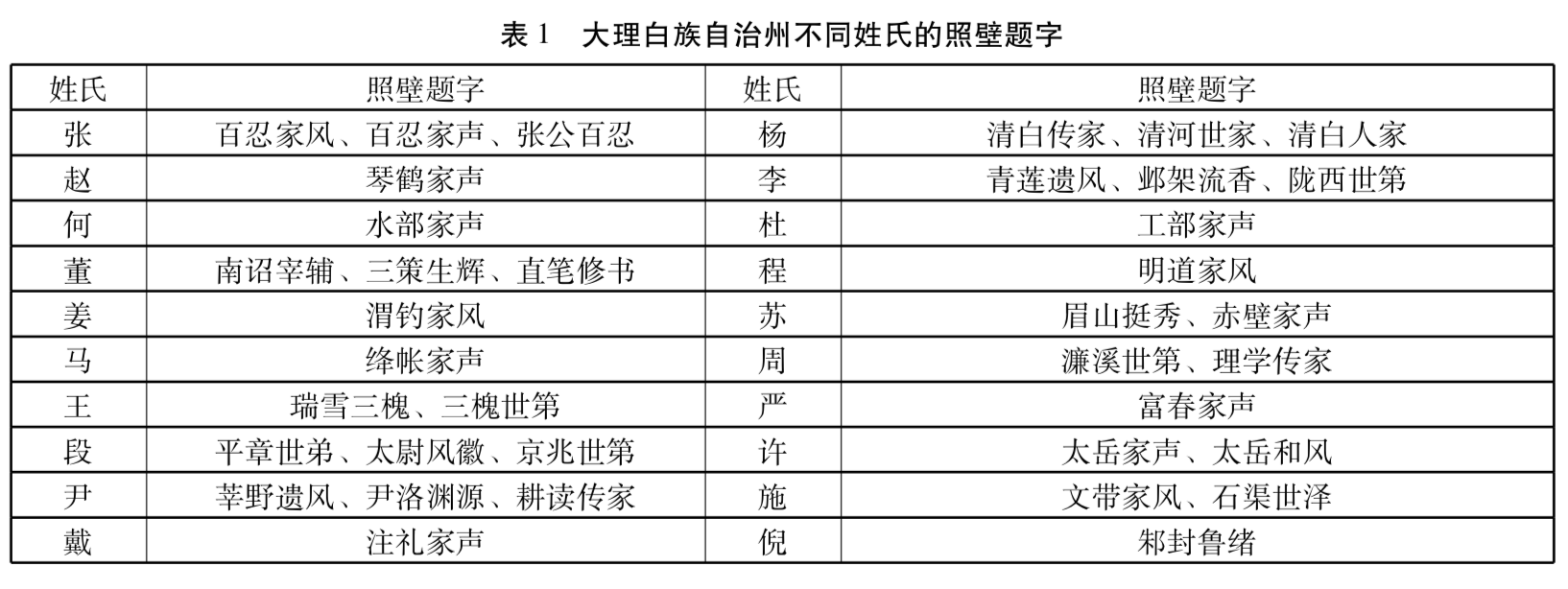

如果说团山张氏百忍家风或是源于来自江西祖先的一脉传承,那么大理白族民居则通过独特的建筑形式,将每个姓氏追求的家风用大字题写在照壁上,“照壁题字内容十分讲究,一般为一名四字,按主人姓氏所题”[31],既是对外展示本族特有的家风传承,也是对家庭成员普遍的道德规约。笔者发现在喜洲镇周城村、凤羽镇凤翔村等白族村落至今依旧保持着民居照壁题字的家风传承,不同家族的照壁有着相异的题字,熟悉的人看到照壁上的题字就能立刻辨识出该户人家的姓氏。下面简单列举几个不同姓氏的照壁题字(如表1所示)以说明。

每户照壁题字背后都有来自该姓氏祖上某著名人物的典故,因其品行嘉言符合中华教化的价值理想和礼仪规范,故而成为后代子孙乃至中华民族传承的典范。如李氏照壁题的 “青莲遗风”,青莲代表唐朝大诗人李白,希望后人像李白一样饱读诗书;张氏照壁题的是“百忍家声”,恪守张氏祖先“忍为高、和为贵”的家训,以期“家 和万事兴”;杨氏照壁题的是“清白传家”或“清白人家”,典故出自东汉杨震清白为官,后世要谨守洁身自好的家规;王氏照壁题的是“三槐流芳”,源于苏轼在《三槐堂铭》中记述的北宋大臣王祜植三槐的经过,盛赞王祜子孙后代仁德贤能者;周氏照壁题的是 “濂溪世第”“理学传家”,则是与北宋理学创始人周敦颐有关,因他自号“濂溪”,彰显家族的文化传承。

三坊一照壁、四合五天井的民居不仅是匠心独具的建筑,更是中华传统理念、生存智慧、建筑艺术与地理环境互动的文化呈现,如此鲜明一致性的风格是长期文化积淀的结果呈现。故从当下时间横截面的“此时”“此地”观察,一幅幅照壁题字将家风、家规与传承结合起来,以成规模系统的方式将中华民族共有的道德理想、价值取向和历史叙事嵌入民居的日常形态之中,其社会价值绝非仅属于某一姓氏;伦理规范和价值理念不再仅停留在内在要求和观念层面,以外化的具象方式展示于生活世界中,加强了个人道德修 为与家族荣誉的关系,形成了一种共同的社会风气,客观上起到维系社会规范的作用,是儒家家族主义价值在现实生活中保持生命力的体现。

(三)生活世界中的神道设教

通过回应人类内在的意义寻求,借助礼仪规范来教化民间、统合社会是中华教化的重要组成部分,所谓“观天之神道,而四时不忒,圣人以神道设教,而天下服矣。”[32] 民众生活世界中的信仰多元混合而自有秩序,儒道佛“三教合一”是中华文化的主流,“以儒家的‘五常八德’为基础,把道佛二教和其他宗教凝聚起来,形成比较稳定的文化共同体。”[33] 在不同时空中吸纳各种地方性民间信仰,令神道设教的体系在不断丰富的同时深深嵌入日常生活之中。

一方面,神道设教的信仰实践在人伦日用中肯定世俗性的公序良俗,在生活空间中普遍以春联、门神等直观方式表达内心对趋福避祸、吉祥平安的渴求。生活在滇西南的部分族群至今仍保留以图腾符号为特征的门祭习俗,如彝族人家门口挂羊头骨、景颇族人家挂牛头骨等作为驱邪门神,石林圭山彝族撒尼人村落在集体祭祀的树林前用石头砌成虎头门,石虎头成为保卫神圣空间的门神。根据笔者的田野观察,发现傣族、壮族、白族、彝族、佤族、景颇族、阿昌族、纳西族等村落中几乎家家户户都贴春联和门神,有些门神是大家熟悉的尉迟公和秦琼,而春联比较流行的是“家和万事兴”等方面的内容。大理白族家户也流行贴春联,如“向阳门第春常在,积善人家有余庆”等;门神家家贴,秦琼、尉迟公,张飞、关羽,甚至当代的解放军、警察也被用作门神形象[31]。

另一方面,凡是为国家社稷和民间社会有功绩者,会受到官方或民间的祭祀,“夫圣王之制祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之 。”[34] 由感激某些造福一方的人物而发展出的地方性信仰,既鼓励了人们谨遵“修齐治平”的中华教化价值,同时也为民众信仰提供了具体的崇拜对象,民众借助信仰活动参与到社会秩序的建构与维护之中[35]。遍及全国不同区域的城隍信仰和关公信仰以及大量地方性信仰,如潮州的韩愈信仰、闽台地区的国姓爷和开漳圣王信仰、海南地区的冼夫人崇拜,基本上出于同样的文化价值逻辑。白族社群中广为存在的本主崇拜,也是依循着相同的文化逻辑而形成了具有地方性特色的神道设教机制。

白族村寨几乎都建有本主庙,也有的是几个村寨甚至几十个村寨共同信奉一个本主。本主是村社保护神,是掌管本村寨居民的生死祸福之神; 过去白族人出生就是本主的信士,日常生活中的大事小事要到本主庙祭拜,村寨每年在本主诞日或忌日固定举行集体祭祀仪式。在周城村和凤翔村,笔者参与观察了在本主庙进行的脱孝、安龙谢土、出殡、新生儿取名字等家庭大事的部分仪式。各村寨供奉的本主不尽相同,但基本功能是以保国护民为出发点,“保境为民”是本主庙中最为常见的匾额,具有保佑人们平安吉祥、风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺、家庭和睦等多方功能。作为一种多神崇拜,本主包括了自然图腾神、忠臣孝子、民族英雄,特别是那些对国家社稷和当地有功劳的人。比如蜀汉时期的诸葛亮在云南留下众多的传说,故进入了白族的本主之列[36]。大理鹤庆县松桂镇松川国公庙供奉的本主是明朝开国将军傅有德,也有本地的英雄白洁

夫人。凤翔村本主、包大邑村本主和振兴村的本主为李氏三兄弟,为母寻药不辞千辛万苦,孝悌之情感天动地,在三兄弟当年采药的地方立为本主。凤翔村本主庙门楼两侧有“忠”“孝”两个大字,还有清代进士赵辉壁题写的本主庙大门对联,“庙貌辉煌,想当年忠孝节义; 躬修纯粹,仰今日正直聪明”。

在众多不同类型的本主中,围绕大黑天神的神话传说最有妙趣,在大理的洱源、剑川等县都有流传: 玉皇大帝偏听巡天神的谎报,派天神到人间散布瘟疫。天神来到大理,看见人们辛勤耕织、善良淳朴,不忍心加以毒害,但又无法返回天宫复命,两难之间,他决定舍身救民。他把满瓶瘟药吞下,脸和身上都变黑了,瘟毒发作而死。天下的蛇知道后,都来救他,从他身上吸毒,在他身上吸出许多洞,但还是没救活他,从此蛇就有毒了。天神死去的样子虽很恐怖,但上、下湾桥和上鸡邑等村的人民,为了感谢他的救命之恩,都奉他为本主,称其为“大黑天神”[37]。这个传说生动地反映出天神悲天悯人的情怀,牺牲自己来保护民众俗世生活。“大黑天神”能够作为本主被民众历代供奉,恰好说明了神道设教之原则已经内化于当地民众的信仰生活中,正可谓“能御大灾则祀之,能捍大患则祀之”的地方信仰实践。

在笔者到访的每一座本主庙,受到香火供奉的本主都有着各种说法和神迹,这些依旧鲜活的传说或与文字记载的历史不甚相符,但是其价值远超过所谓的“信史”[38],这些传说及传说之上所附着的社会价值和德行教化,就是这样一代一代地传承下去,以信仰和仪式的方式成为民众生活世界中的社会事实。

三、结语

通过对滇西南不同族群生活世界的一个时间横截面的田野观察,笔者借以论证中华教化作为一种道德规范和社会实在,以活态文化的样貌存在于“人伦日用”的社会结构之中;确认中华民族大家庭“在理想、信念、情感、文化上的团结统一,守望互助、手足情深”[39]真实而具体地呈现于生活世界中,正是这些常识性的知识,构造出了社会赖以维系的意义之网。中国民族文化共同性内化并“自在”与民众日用而不知的社会生活中,体现出“客观事实性和主观意义性所构成的二元特征恰恰使社会成为一种‘自成一类的事实’(静态)”[5]。普通民众是民族共同体的利害攸关者,更是参与者、建构者、传承者与守护者。以中华教化为核心的文化共同性,逐渐地形成“这个疆域内许多民族联合成的不可分割的统一体的基础,成为一个‘自在’的民族实体,经过民族自觉而称为中华民族”[4]。

费孝通先生在讨论中华民族多元一体时,曾描述为“你来我去、我来你去、我中有你、你中有我”的“自家人”,“自家人”感在“此时”“此地”如德宏、大理、红河等滇西南不同族群民众的生活世界中都有清晰而丰富的呈现。 当走近凤翔村本主庙,门楼两侧白墙上“忠”“孝” 两个大字赫然映入眼帘,在白族村寨遇到 “泰山石敢当” 以及看到盈江傣族、景颇族和弥勒壮族家堂中隆重地供奉着的“天地国亲师”牌位时,无不令人感受到文化共同体的真实性端在于此,这就是中华大地广土众民得以共享价值与认同、形成休戚与共命运共同体的文化基础。滇西南不同族群民众日常生活的社会事实从一个侧面证实了,中华民族作为命运共同体绝不是想象出来的,其文化共同性既非虚构也非论证出来的,而是基于生活世界人伦日用之中的伦理价值、道德秩序及共同的历史叙述和文化积淀。这就足以说明从文化意义上来看,无论置身中原还是生活在西南一隅,内化于中华民族广土众民心中的文化共同性既是历史事实也是社会现实,从中产生的凝聚一体之意识与共同理念结成牢固的精神纽带,是构筑中华民族共有精神家园的内在动力。

*本文原载《中央民族大学学报》(哲学社会科学版)2022年第2期第49卷(总第261期),澎湃新闻经作者授权转载。作者简介:范丽珠,复旦大学社会发展与公共政策学院教授。陈纳,复旦大学复旦发展研究院研究员。蒋潞杨,复旦大学社会发展与公共政策学院博士研究生。

参考文献:

[1] 习近平. 在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[N].人民日报,2019-09-28(2) .

[2] 杨念群.重建“中华民族”历史叙述的谱系: 《重塑中华》与中国概念史研究[J].近代史研究,2018(5) :134-150.

[3] 马戎.民国时期的造“国民”与造“民族”:由王明珂《民族与国民在边疆:以历史语言研究所早期民族考察为例的探讨 》一文说起 [J]. 开放时代,2020 (1) : 91-110 .

[4] 费孝通.中华民族多元一体格局[M].北京: 中央民族大学出版社,2018.

[5] 伯格,卢克曼.现实的社会构建: 知识社会学论纲[M].吴肃然,译.北京: 北京大学出版社,2019.

[6] 梁永佳.地域崇拜与文化共存[EB/OL].( 2016-12-06) [2021-07-01]. https://www.sohu.com/a/120840905_501399.

[7] 梁永佳.大理喜洲的地方与超地方仪式[M]//潘乃谷,王铭铭.重归“魁阁”.北京: 社会科学文献出版社,2005: 259-276.

[8]段伟菊.大树底下同乘凉: 《祖荫下》重访与西镇人族群认同的变迁[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004(1) : 39-45+55.

[9] 马戎.中国民族史和中华共同文化[M].北京: 社科文献出版社,2012: 181.

[10] 王柯.从“天下”国家到民族国家: 历史中国的认知与实践[M].上海: 上海人民出版社,2020.

[11] 费正清.美国与中国[M].4 版.张理京,译.北京: 商务印书馆,1987: 54.

[12] 马戎 . 中华文明共同体的结构及演变[J]. 思想战线,2019,45 (2) : 36 - 49.

[13] 戴圣.礼记[M].张博,编译.沈阳: 万卷出版公司,2019.

[14] 钱穆.中国历史精神[M].贵阳: 贵州人民出版社,2019: 99.

[15] 李泽厚.中国古代思想史论[M].北京: 生活·读书·新知三联书店,2009: 17.

[16] 许茨.社会实在问题[M].霍桂桓,索昕,译.北京: 华夏出版社,2001.

[17] 王明珂.由族群到民族:中国西南历史经验[J].西南民族大学学报(人文社科版),2007(11):1-8.

[18] WEBER M. From Max Weber: essays in sociology [M]. London: Kegan Paul Trench,1947: 350.

[19] 牟钟鉴.宗教生态论[J].世界宗教文化,2012(1):1-10+113.

[20] 荀况.荀子·礼论[M]. 杨倞,注.耿芸,标校.上海: 上海古籍出版社,2014.

[21] 孔子.论语·为政篇[M].崇贤书院,注释.北京: 北京联合出版公司,2017.

[22] 郑振满.莆田平原的宗族与宗教:福建兴化府历代碑铭解析[J].历史人类学学刊,2006,4(1):1-28.

[23] 张桥贵,孙浩然,等.云南多元宗教和谐关系研究: 基于社会学的跨学科视角[M].北京: 中国社会科学出版

社,2016.

[24] 余英时.“天地君亲师”的起源[M], 余英时. 现代儒学论. 上海 : 上海人民出版社,2010 : 165-169 .

[25] 李泽厚中国哪方面都比西方差一大截[EB/OL].(2016-01-16)[2021-08-28].http://culture.people.com.cn/GB/27296/3918029.html.

[26] 李东红.乡人说事: 凤羽白族村的人类学研究[M].北京: 知识产权出版社,2012: 111.

[27] 顾颉刚.中华民族是一个[N].益世报·边疆周刊,1939-02-13( 9) .

[28] 费孝通.乡土中国 生育制度[M].北京: 北京大学出版社,1998.

[29] 孟轲.孟子·梁惠王上[M].李郁,编译.西安: 三秦出版社,2018: 7.

[30] 长沙晚报讯.莲花镇巷子口发现张栻后裔? [EB/OL]( 2010-07-19) [2021-08-28].

http: //news.sina.com.cn/o/2010-07-19/085817827744s.shtml? from=wap.

[31] 郝翔,朱炳祥,钟青林,等.周城文化: 中国白族名村的田野调查[M].北京: 中央民族大学出版社,2001.

[32] 姬昌.易经[M].呼和浩特: 内蒙古人民出版社,2008: 113.

[33] 牟钟鉴.儒道佛三教关系简明通史[M].北京: 社会科学文献出版社,2018: 5,97.

[34] 左丘明.国语[M].韦昭,注.胡文波,校点.上海: 上海古籍出版社,2015: 109.

[35] 范丽珠,陈纳.“以神道设教”的政治伦理信仰与民间儒教[J].世界宗教文化,2015( 5) : 42-50.

[36] 张金鹏,寸云激. 民居与村落: 白族聚居形式的社会人类学研究[M] . 昆明 : 云南美术出版社,2002 : 122-123 .

[37] 陈建宪.“大黑天神”简论[J].贵州民族大学学报( 哲学社会科学版) ,2016( 3) : 181-189.

[38] 李东红.白族本主崇拜研究述评:兼谈本主研究的方法论问题[J].思想战线,1997(5):83-87.

[39] 习近平.以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动新时代党的民族工作高质量发展[N].人民日报,2021-08-29( 1) .

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司