- +1

正在消失|具身性与反身性

回顾布列松的成就常常引起争议。我对参加争辩并无兴趣。和其他领域的历史叙事一样,摄影史作为视觉文化的一个分支,不可避免地也充满后见之明,叙事的焦点过于集中在冰山浮在水面之上的部分——在布列松这个例子里,引起争议的主要是他的照片是否提供了过多视觉愉悦。对愉悦的负面评价在艺术史上由来已久。道德、政治和宗教人士,都觉得有权利而且有必要在视觉艺术中伸张各自的主张,对愉悦的负面评价正体现了其中某些主张。但这个问题不是我关注布列松及其作品的主要着眼点。

我之所以对这个人充满兴趣,是因为他观察和再现事物的方式迥异于多数前人。这种观察和再现事物的方式之所以可能,不仅与这个人的个性和能力有关,还关系到技术以及技术与人的互动方式,也就是我所说的摄影的具身性。当然,具身性是个流动的概念,主要是为了描述和总结一种现象,而不指向具体的结论,不管这些结论是政治的、宗教的、道德的,还是审美的。

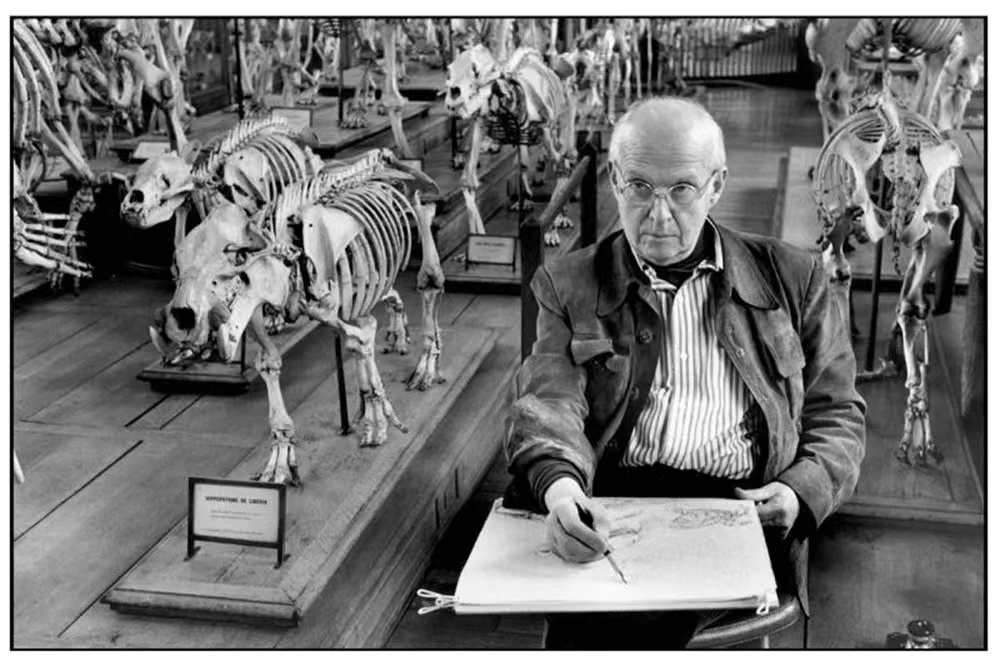

讨论摄影的具身性,有时需要从其他视觉艺术形态入手,最便利的选择是绘画。和很多摄影师一样,布列松也学过画。甚至在疏远摄影很久以后,布列松还举办了一次(可能是他生前唯一一次)画展,展出了包括自画像和街景在内的素描手稿。这些炭笔画传递了一种含糊印象。它们给我的第一印象竟是艺术家为神经生物学期刊创作的插图。为了将脑神经工作原理和机制可视化,同时由于脑神经数量繁多,神经网络极度复杂,这类插图上往往有数不清的线条,它们缠绕甚至堆叠在一起,构成各种回路,又因为神经网络在大脑中分布不均匀,画面总是被分割成疏密相间的空间。在布列松的素描手稿上,同样是数不清细碎的线条纠缠在一起,明暗对比强烈,缺少过渡。这些素描作品,下笔犹豫、拖沓、松弛,缺少信心(可能还缺少耐心),软弱的线条和结构,与布列松的照片给人的印象正相反。

布列松的照片表现出强烈而稳固的信心。在拍照的时候,他的品味、判断力和反应速度都是常人难以企及的,他自己显然充分了解这一点。有些天才胜在善变,有些天才胜在简单。布列松属于后一种。他的风格一经成型,就没有任何变化。追溯他的摄影生涯并不困难,因为他的经历虽然丰富,但并不复杂,而且关键只有寥寥几处。在这为数很少的几处关键之间,布列松的摄影生涯平稳、幸运而多产,几乎没有例外。

但即使是布列松这样的艺术家,一生中灵感和机遇的分布也并不均匀。布列松的摄影生涯超过半个世纪,但至少三分之一(可能有一半,取决于不同的标准)代表作出现在1931年至1935年间。这几年里,布列松一直在旅行同时拍照(也许说拍照同时旅行更合适些)。1931年,他不再梦想成为画家,下定决心做个摄影师。1932年,布列松买了一台徕卡相机。1933年,得益于跨越巴黎和纽约的社交网络,一家画廊为布列松举办了个人展览(在纽约)。布列松喜欢展览,认为这是最适合展示照片的方式。1935年,他认真考虑改行拍电影,但50年后,布列松仍然在以20多岁时形成的方式观察和再现事物,这种方式也仍然有效。一方面,他很早熟,另一方面,他从来没有真的过时,在某种程度上,也因为他很骄傲,退出了摄影师的职业竞争。布列松有权坚持自己,也有能力这样做,所以何乐而不为呢?

问题是,这种观察和再现事物的方式是如何形成的。布列松拍照的方式是他与相机及环境三者之间的一种连锁反应 ,具体而言,又包括两个不同的互动环节,其一是拍摄者与机器和工艺的互动,其二是人与相机结合在一起,与拍摄对象及其周边环境的互动。布列松与相机和工艺互动的方式很微妙。他的大多数照片是用徕卡经典的测距式相机、标准镜头和黑白胶卷拍摄的。这种相机机身大约成年人一只巴掌大小,拍照时通常举起来贴在脸上,眼睛通过机身左侧的内置取景器或加装在机顶上的外接取景器观察拍摄对象。对焦和光圈调节装置在镜头上,左手可以单手操作,位于机顶右侧的快门按钮留给右手。快门按钮与安装在胶卷盒和镜头之间的帘幕联动,实现对曝光的控制。在这个过程中,手的动作(对焦、调节光圈、按快门)、眼睛的动作(观察拍摄对象、取景、构图)和身体其他部位的动作(上下左右移动以改变视角,配合眼睛完成构图)是同时进行的。有人说布列松拍照像跳舞。仔细想想这个比喻,并不能产生优雅的印象,相反,经过反复训练的身体各部位自发运动,并在运动过程中寻求彼此协调,是个让人精神紧张的过程。

布列松接触相机很早。少年时代用过柯达的布朗尼盒式相机和禄来福来双镜头反光相机。布朗尼是柯达流行的便携式相机,机身是纸板盒制成,价值1美元。柯达的实际目标是销售胶卷。布朗尼主要销售对象是儿童和女性,因为成年男人就算拍照,也要用符合身份的相机——“他们”的相机应该更大、品质更高、操作更复杂,但主要是因为当时没人预见到简便轻巧会成为相机的主要美德。和禄来福来经典的双镜头反光相机一样,操作布朗尼相机时,拍摄者常常将相机放在腰腹部取景。但布朗尼相机不像禄来福来相机那样,有一块又大又明亮的对焦屏。这种玩具相机无法对焦,快门速度是固定的,操作时需要仔细调节相机与拍摄对象的距离,并在大脑里想象画面效果。对初学者来说,布朗尼相机可以提供失败的教训和很好的训练。

早期相机设计史上,移动性和画质是不能兼顾的两个目标。因为设计受限于底片的尺寸、感光性能和颗粒度。徕卡相机的设计思路在“一战”前已经形成,但到1925年才量产(顺带统一了35mm胶卷的规格),在当时只是多种可能的选择之一。摄影师对此反应不一。科特兹虽然从1920年代就开始使用小型相机,但对摄影器材有长久的兴趣,后来还用即时成像的彩色波拉片拍照。布列松坚持使用徕卡和黑白胶卷,并不只是固执的天性或积习使然,他不止一次阐述自己使用相机的感受,比马歇尔·麦克卢汉更早、更敏锐和更直接地谈到机器是对眼睛和手的延伸。和麦克卢汉含糊其辞的论断不同,布列松所说的延伸,是身体与机器互相规训的结果。这种规训包括一般意义上的比较和试错,但更重要的是,通过无数次重复使用,形成身体与机器的互动模式。这种模式与摄影第一个50年中身体与机器的互动模式明显不同,也有异于微电子时代身体与机器的互动模式。布列松观察和再现事物的方式,有赖这种身体与机器互动的模式,甚至很难将其看作是一种视觉风格。

也许具身性概念在这里要和反身性概念放在一起理解。后者指行动者的认知决定行动,行动改变环境,而环境又会塑造行动者的认知。在摄影的历史上,拍摄者对相机的需求受限于身体的感知模式,设计师对相机的设定受限于光学和化学制造业的潜在可能。他们的认知和行动互为背景,彼此决定,在布列松这里,曾经达到过一种理想中的短暂平衡。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司