- +1

杨焄︱屈原与伍子胥:爱国者与叛国者的对峙?

司马迁的《史记·屈原列传》主要关心传主的政治生涯,只零星地提到《离骚》《怀沙》《天问》《招魂》《哀郢》等作品。班固在《汉书·艺文志》里虽然著录了“屈原赋二十五篇”,可具体包括哪些篇目却语焉不详。现存题名为屈原的赋作均见于汉代结集成书的《楚辞》,然而其中一些是否确为屈原所撰,历来都存在很大的争议。尤其是《九章》中收录的作品,很可能出自后人辑录,更是聚讼纷纭。南宋魏了翁的《鹤山渠阳经外杂钞》、晚明许学夷的《诗源辩体》、清末曾国藩的《求阙斋日记》和《经史百家杂钞》、吴汝纶的《古文辞类纂评点》等,就先后从典故、辞章、思想等不同角度,指出其中《惜往日》《悲回风》等都出自他人伪托。

近代以来疑古风气日益炽盛,不少学者对这几篇也常持怀疑否定的态度。胡适在《读〈楚辞〉》(载《胡适文存》二集,亚东图书馆,1924年)中说,“《九章》中,也许有稍古的,也许有晚出的伪作”,“至多只能有一部分是屈原作的”,还有些含混其词,并没有指明具体的篇目。闻一多的《论〈九章〉》(载《闻一多全集》第五卷《楚辞编·乐府诗编》,湖北人民出版社,1993年)以为《涉江》等“虽无法证明其必为屈原作品,然亦无具体的反证”,但是“如《惜往日》《悲回风》等,可疑之处甚多”,矛头所向已经非常明显了。陆侃如、冯沅君合著的《中国诗史》(大江书铺,1931年)也强调,“我们认为只有《离骚》《天问》,及《九章》之半是真的,其余都是伪托”,随即将《九章》中的作品分成不同类型,逐一予以甄别,最后判定《惜往日》《悲回风》等均为伪作,“希望研究屈平的人不要误信这几篇”。刘永济的《屈赋通笺》(人民文学出版社,1961年)更是斩钉截铁地指出,《惜往日》《悲回风》等“非屈子所作,殆已可信”,甚至在撰著《屈赋音注详解》(上海古籍出版社,1983年)时索性将这些篇章直接剔除在外。

在漫长而繁复的考辨过程中提出过各种证据,最容易让人信从的莫过于辨伪者发现了“重要的内证”,即在这些作品中竟然都出现了伍子胥,如《涉江》中哀叹“忠不必用兮,贤不必以。伍子逢殃兮,比干菹醢”,《惜往日》里痛斥“吴信谗而弗味兮,子胥死而后忧”,《悲回风》中更是希望自己能够“浮江淮而入海兮,从子胥而自适”。先秦文献中凡是提及伍子胥,都会不约而同地表彰他能够恪守忠君之道,甚至将他与因直言劝谏而被商纣王杀害的比干相提并论,如《战国策·秦策一》云:“子胥忠其君,天下皆欲以为臣。”《荀子·臣道》篇说:“有能进言于君,用则可,不用则死,谓之争。……比干、子胥可谓争矣。”又《大略》篇感叹:“子胥忠而君不用。”《庄子·盗跖》篇也同样提到:“世之所谓忠臣者,莫若王子比干、伍子胥。”屈原在行吟泽畔、忧谗畏讥的时候以伍子胥来自况,不但情有可原,而且顺理成章,似乎并无可疑之处。然而,辨伪者们却坚称其中大有蹊跷,因为依照伍子胥的生平行事,屈原绝不可能对他如此推崇景仰,《惜往日》数篇中所流露出的哀悯同情,恰恰证明它们并非出自屈原之手。这究竟是怎么回事呢?

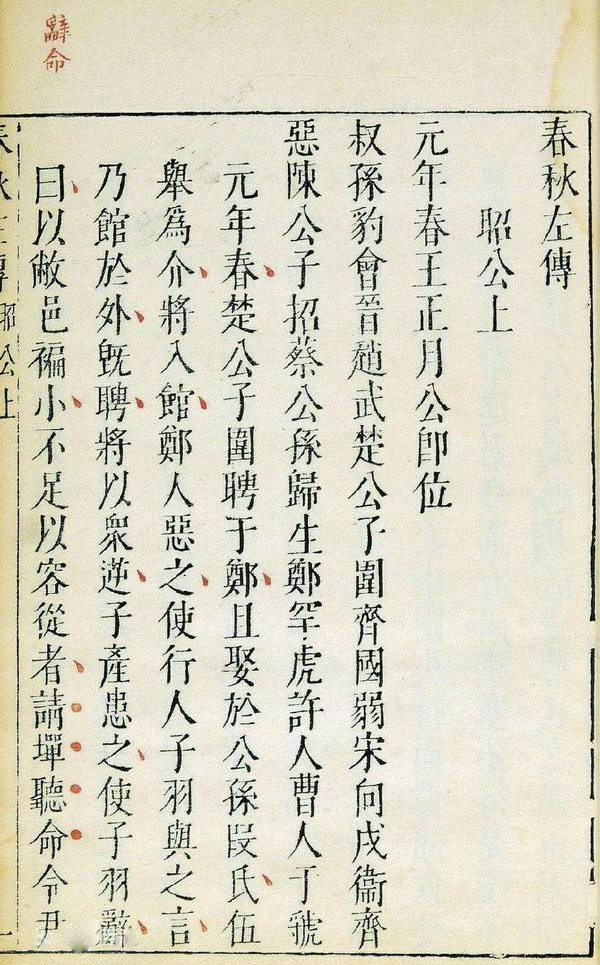

关于伍子胥的身世遭遇,完整的记载最早见于《左传》,《史记》《越绝书》《吴越春秋》等后世文献都源出于此。据《左传》所述,伍子胥本名伍员,原先是楚国人,因为父亲伍奢和兄长伍尚被楚平王杀害,才辗转流亡至吴国。随后竭力辅佐阖闾夺取王位,使国势日渐强盛,于是借助吴国兵力攻破楚国。尽管楚平王此时早已去世,但他为了发泄内心的愤恨,竟然做出掘墓鞭尸的惊人举动。在吴王夫差即位之后,他力主率先消灭越国以去除心腹之患,却未料遭谗被疏,最终被逼自杀。显而易见,大量先秦文献之所以屡屡称道伍子胥忠贞不二,并惋叹其悲惨结局,都是根据他在吴国的经历来加以评判的。可是站在楚国的立场来看,伍子胥作为楚人却率领吴国军队入侵,几乎使楚国遭受灭顶之灾,并引发吴、楚两国此后旷日持久的拉锯战,毫无疑问已经彻底沦为叛国投敌、背主求荣的逆臣。身为楚国贵族的屈原怎么会对这个历史上的国家公敌怀有丝毫怜悯,更不可能去追慕效法他的所作所为。辨伪者们对此言之凿凿,正如刘永济所说的那样,“子胥于吴诚忠矣”,然而“贻害楚国甚大,实乃楚之逆臣,屈子决无以忠许之之理”;尽管游士阶层在当时早已兴起,如果在本国郁郁不得志,完全可以出仕他国而毫无顾忌,“屈子则宁死勿去,与当时风气相反,其不轻去就,盖由忠义之厚,宁肯许叛国之人为忠”(《屈赋通笺》卷五《九章》)。所提出的理由坚确可信,似乎确实能够读书得间,阐幽抉微。可是,自汉代以来的其他学者难道就如此鲁莽灭裂,没能发现这个明显不合情理的破绽吗?

《惜往日》《悲回风》数篇并非没有可供讨论的余地,可是以其中提及伍子胥作为重要内证来进行辨伪,虽然看似无可辩驳,恐怕却经不起仔细推敲。自从朱熹在《楚辞集注》中明确标举“忠君爱国之诚心”以后,屈原就逐渐成为爱国诗人的典范。辨伪者们大概都受此潜移默化的影响,难免有些以今度古,想当然耳。苏雪林在《楚骚新诂》(台北合记图书出版社,1995年)中曾针对辨伪者的意见逐条驳斥,特别指出:“子胥于平王有杀父兄之仇,屠戮全家之憾,他的报复,是基于人类天然的情感。……以后代兴起的国家观念来批评他,并斥之为‘逆臣’,不知这种国家观念乃是现代西洋产物,中国从前是没有的。”身处礼崩乐坏、王纲解纽的时代,游士频繁往来于不同诸侯国之间,楚才晋用的现象早就屡见不鲜。出生于鲁国的孔子便率领众多弟子,在十余年间周游列国干求诸侯,甚至愿意投奔反叛鲁国的公山弗扰,公然宣称“如有用我者,吾其为东周乎?”(《论语·阳货》)无疑绝没有在后世才日渐明晰的国家观念。即便是屈原本人,尽管最终并没有去国远游,但在无端遭受谗谮放逐时,也曾屡屡悲叹“何所独无芳草兮,尔何怀乎旧宇”,“何离心之可同兮,吾将远逝以自疏”,“国无人莫我知兮,又何怀乎故都”(《离骚》),对去留之际应该如何抉择同样充满着矛盾焦虑。不考虑特殊的时代背景,而对古人过分苛求,显然不足为训。不过,伍子胥出仕吴国的目的居然是为了对付父母之邦,而且最终采取的报复手段也非常极端,实在有些骇人听闻。苏雪林尝试用“人类天然的情感”来加以诠说,仍然让人感觉未惬于心。

不妨再重新检核《左传》中提到的一个细节,伍子胥在逃离楚国前,特意去和好友申包胥道别,发誓有朝一日必定会报仇雪恨,颠覆楚国。申包胥听完立刻回应道:“勉之!子能复之,我必能兴之。”在日后伍子胥率领吴军攻打楚国时,申包胥确实履行了此前的誓约,赶往秦国请求援兵,挽救了濒临覆亡的楚国。可令人费解的是,他当初为什么要用“勉之”来勖勉鼓励伍子胥呢?实际上这并不是为了顾念友情而随口敷衍其事,而是反映出当时社会对血亲复仇行为的普遍认同。汤炳正的《屈学答问·屈赋以伍子胥自喻的历史背景》(载《渊研楼屈学存稿》,中国社会科学出版社、华龄出版社,2004年)就由此着手加以阐发:“当时伍子胥的出走及其报仇伐楚,乃是氏族社会‘血族复仇’遗风的表现。因‘血族复仇’,是氏族社会压倒一切的、义不容辞的神圣义务;是人们共同认定的道德准则。”为了证实自己的推断,他还引录了摩尔根在《古代社会》中所述印第安部落替亲属报仇的习俗、恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中所述易洛魁人为血族复仇的义务等作为旁证,用来说明“楚国当时也有类似的道德观念”。其实在先秦文献中就有大量资料可资参证,并不需要如此迂曲旁求。如《礼记·曲礼》说:“父之仇弗与共戴天,兄弟之仇不反兵。”强调复仇行为乃是为人子弟必须遵循的孝悌之道。《礼记·檀弓》中记载子夏询问应该如何对待杀害父母的仇人,孔子在回答时毫不迟疑:“弗与共天下也。遇诸市朝,不反兵而斗。”要求人子下定决心不与仇人共存于世,并且要随身携带武器,随时准备手刃对方。《孟子·尽心下》也提到:“杀人之父,人亦杀其父;杀人之兄,人亦杀其兄。”足见当时私人之间血债血偿的风气极为兴盛。伍子胥的父兄无端蒙冤遭受残害,为他们报仇雪恨正是自己不容推卸的职责。申包胥一方面充分肯定他试图颠覆楚国的计划,另一方面又竭尽全力捍卫楚国的安危,看似自相矛盾,实则两者各得其宜,均无可指摘。司马迁在《史记·伍子胥列传》中评述伍子胥在父兄遇难之后隐忍苟活,最终得以完成复仇大业的行为,也有“弃小义,雪大耻,名垂于后世”的赞语,可见他对这种风俗也相当熟悉。只是在采摭《左传》的记载时,他在不经意间删去了“勉之”一语,难免会导致后世读者忽略其中所蕴含的深意。

当然,伍子胥的复仇行为还另有特殊之处,他报复的对象毕竟是一国之君,在私人恩怨和国族大义之间到底应该如何取舍,又构成了激烈的冲突。依照后世的观念,在忠孝不能两全之际当然应以大局为重而牺牲亲情。可是先秦时期的伦理观念却并非如此。王元化在《因伍子胥想起的》(载《王元化集》卷六《思想》,湖北教育出版社,2007年)一文中就谈到:

倘据后来某种观念来评判,子胥不但不可谓忠,甚至可说是大逆不道。春秋时代把他视为忠的表率,是以他对吴王夫差来说的。这同样和后来对忠这个概念的理解大相径庭。为什么会出现这类问题呢?我想主要是对早期儒家的道德规范并不理解。后人多以为孔孟倡导的是愚忠愚孝,这乃是一种误解。以君主为本位,倡导君主专制主义的不是儒家,而是法家。孔孟的君臣之道是建立在双向关系上的。

用先秦儒家文献来加以印证,便可知其所言非虚。尤其是《孟子·离娄下》说道:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。”又提到:“无罪而杀士,则大夫可以去;无罪而戮民,则士可以徙。”反复强调君臣关系是相互对应的,如果君不守君道,则臣自然也不必尽臣道。这些在后世看来不免有些惊世骇俗的议论,在当时却几乎是大家一致认可的观念。即便是被王元化激烈抨击的“倡导君主专制主义”的法家有时也不能例外,《韩非子·安危》就曾以伍子胥为例,批评“人主不自刻以尧而责人臣以子胥”,嘲讽那些不严于律己却对臣子求全责备的君主。楚国虽然偏处南鄙,历来被视为蛮夷之邦,但和儒家文化并未隔绝。《孟子·滕文公上》就提到过,来自楚国的陈良“悦周公、仲尼之道,北学于中国。北方之学者,未能或之先也”。担任过三闾大夫、左徒等官职的屈原,其职责包括“接遇宾客,应对诸侯”(《史记·屈原列传》)在内,当然更容易接触到源自中原的儒家文化,并受到其濡染沾溉。而近年来整理披露的郭店楚简更进一步说明,在战国时期的楚地确实存在着类似的君臣观念。例如其中有一组《语丛三》,提到臣子对于君主,“不悦,可去也;不义而加诸己,弗受也”(释文据刘钊《郭店楚简校释》,福建人民出版社,2005年),并不需要逆来顺受地绝对服从。另一篇《六德》更是要求“为父绝君,不为君绝父。为昆弟绝妻,不为妻绝昆弟。为宗族杀朋友,不为朋友杀宗族”,将建立在血缘基础上的父子、兄弟、宗族关系置于君臣、夫妻和朋友关系之上。父子兄弟代表亲缘而别无选择,君臣上下象征义务而可以取舍,两者一旦发生冲突,毋庸置疑当以亲情为重。由此可见,《涉江》《惜往日》《悲回风》等篇对伍子胥大加称许并没有违背先秦时期的风俗习惯和君臣观念,屈原与伍子胥之间并不构成爱国者与叛国者的对峙,没有必要就此提出任何质疑。经典在后世得以流传,不但仰赖作者的锐思精研,与此同时也在不断考验着读者的细致耐心,惟有沉潜往复,从容含玩,努力探求本源,廓清各种迷障,才能使伟大的作品呈现出真实的面貌,虽历久而弥新。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司