- +1

7小时超长“献血”后,国家给我分配了一个“亲弟弟”

原创 布兮 果壳病人

接到造血干细胞捐献初配成功的电话时,我知道可能不少人要倒霉了。

作为一个血管条件差到闻名校医院护士站的崽,每次去抽血吊针,我的“不受欢迎程度”仅次于值夜班时的芒果千层(因为“芒”谐音“忙”)。

以至于接到电话后,大脑一片混乱中,我说出了一句可能从未出现在初配成功通知中的话:“我这……血管条件可能不太好,到时候您担待点儿。”

电话对面的老师也许是准备了一堆关于身份信息保密和捐献流程等问题的回复,听到我的回答后他沉默了好几秒。最后我收到的回复是:“没事的,还得高分辨检测和体检才能确认能否捐献,就先问下你的意愿。”

我确实不是首选的捐献者。在位点差不多的情况下,男性、年轻和血型相合是优选因素,最后选到我估计就是“大家都没办法,凑合凑合过吧”。

骨髓库的老师说

对方是个19岁的小帅哥

半个月后,我等来了高分辨检测的电话。

初配时只需要匹配6个位点,过了5个(甚至还会放宽条件)就会被叫去做高分辨检测;而高分辨要做10个位点,10个位点全相合或者至少8个位点相合才算通过。

所谓位点相合,是指人类白细胞抗原(HLA)等位基因中的主要位点是否相同。

位点数目相符的人,在评估过健康状况、家族史和其他一些因素后,可能会被选为幸运供者。当然作为“替补”的其他人,骨髓库也会和他们保持联系,避免幸运选手因意外原因无法捐献。

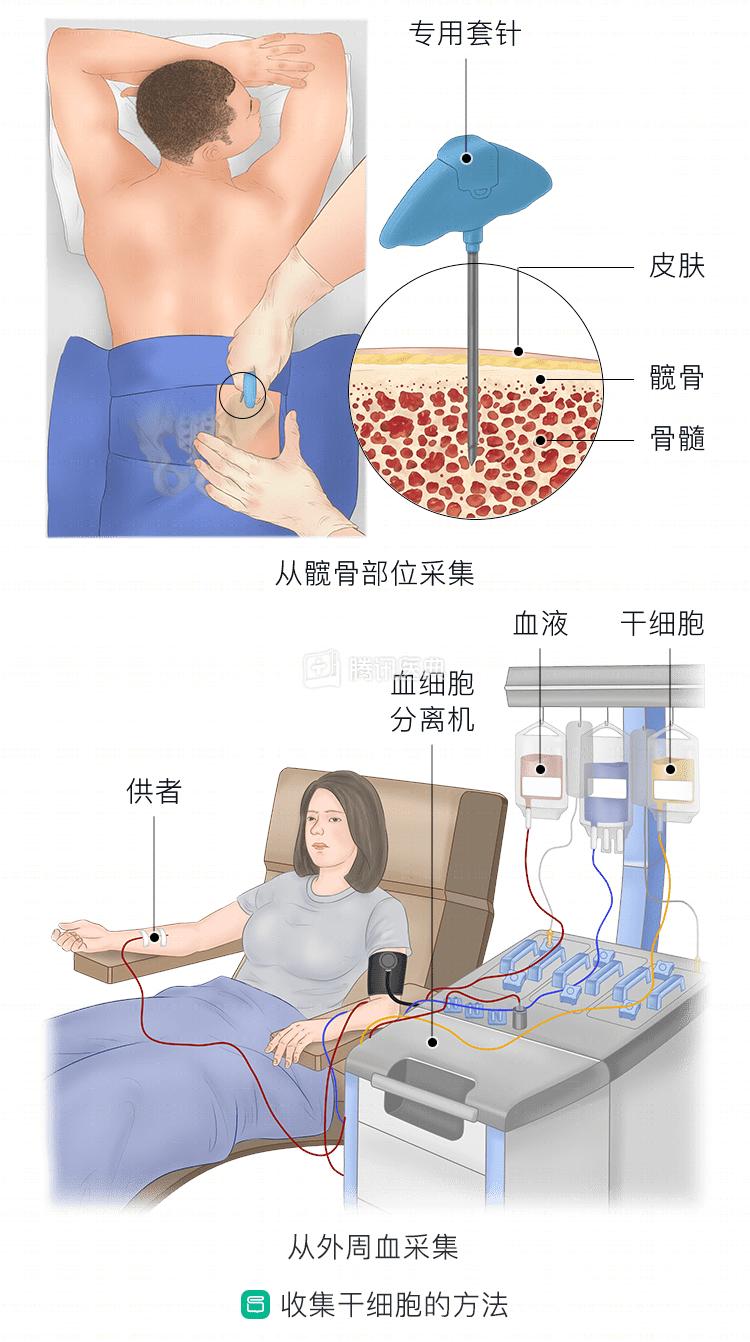

造血干细胞移植示意图 | 腾讯医典

高分辨检测在一个献血点,我进去的时候里面还有三三两两的献血者。骨髓库的老师带着一堆试管驾临,然后是一番浩浩荡荡的签字。期间我一直试图偷拍同意书,打算发朋友圈,偷偷摸摸了半天后得知我要带回去一版留底,早知道的话大可不必如此努力。

当护士小姐姐温柔地呼唤我名字时,我知道第一位倒霉孩子她来了!小姐姐看我一言难尽地望着她,以为我紧张:“没事儿我们就抽10毫升。”

10分钟后,她一言难尽地看着我胳膊上贴得整整齐齐的胶布,却独留两根空荡荡的试管唱着凄冷寂寥。

“要不手腕吧?”我试图打个商量。

“不行,手腕多疼啊。”小姐姐换了根针头,继续探索着完全看不到的静脉,“我今天一定得给它抽出来!”

这样不抛弃不放弃的精神,大概就是民族的希望吧。

小姐姐一边继续探索,一边自言自语:“这个好像是……但是这么鼓有点像神经……不管了扎一下试试!”

我觉得自己不该出现在这里。

经历了一番“进针-捣鼓-出针-进针”之后,软管里骤然出现了一抹亲切的红,两人都长出一口气。然后我就听到身后不知何时出现的围观群众:“进了!进了进了!”

好家伙,比世界杯进球还激动。

但故事才刚刚开始,试管里一滴一滴滴落的红色液体昭示着事情的异常,漫长的等待让尴尬和焦灼蔓延开来。我颤颤巍巍提了一句:“要不……咱聊会儿?”

站在一旁的骨髓库老师仿佛突然解锁了笑穴,一番“哈哈哈哈哈”之后和我讲:“你这样捐献的时候多半是要深静脉置管的,就是大腿那里划一刀,放个管子进去,算个小手术吧。”

结束了本不该如此漫长的高分辨检测后,我落荒而逃,大脑一片空白中坐反了地铁。

原来我的腿已经密谋跑路了。但跑路是不可能跑路的,退堂鼓也不可能打响,毕竟骨髓库老师和我说对方是个19岁的小帅哥。虽然只知道这些,但他已经是我弟了,亲的。

就是我现在格外想静静,我的胳膊也想。

体检是一段比较愉快的旅程

几周后,我接到了高分辨检测通过的电话通知。挂掉电话后,作为医学生的我做的第一件事就是翻到深静脉置管那章,从头到尾背了一遍操作。

第二件事情是查一下干细胞捐献的体检标准。血液和影像学检查与入职体检标准差不多,但对捐献者身体质量指数(BMI)和脂肪肝有额外的要求:一个是必须够19,一个是几乎不能有。

脂肪肝倒是不担心,但如果有的话需要延迟捐献,期间会被温柔督促跑步锻炼。至于BMI的要求,由于体检前享受了两周零食不断的幸福时光,我打算信心满满地站在体重秤上享受及格成果。

大意了,体检的身高测量不脱鞋!不过还好我有外套,多了两厘米的鞋高和多了两斤的外套互相抵消,带给我的快乐不比低分飘过及格线要少。

沉浸在巨大欢乐中的我并没有意识到另一个严重的问题,直到我抱着一盆管子坐在了抽血桌前。

“胳膊放这。”面前是一位一看就经验老道的老师。

“我那个……可能……血管比较难,您做好心理准备。”

“我看看,这有啥?”老师将绑带灵活地打了个结。果然大侠一出手,就知有没有,就是勒得实在有点紧。

“哟,是不太明显!”老师一边附和,一边用手快速拍打手臂,一番眼花缭乱的掌法之后,“你看,这不就出来了嘛!”只见因掌风扫过变得微红的手肘上,赫然一道虽看不出颜色但确实存在的凸起,有了!

在巨大的佩服之下,一股自豪悄然而生——我这血管,也没那么不堪嘛!

总的来说,体检是一段比较愉快的旅程。三层红墙小洋楼和适宜的温度、环境,最后提供的两个包子和一碗粥更是将这种愉快推上了另一个台阶——我一定是那个为食亡的鸟。

被多方认证“大病”的我

人生第一次成为了会议的主题

接下来就是等体检通过,不出意外的话事情基本板上钉钉了。接到日期定下的电话时还在上课,我放下电话,颠颠儿地去找教育处老师请假。老师们闻之也颇为高兴,几分钟内就敲定了各种安排,甚至还建了一个没有我的群——在为“弟弟”努力着的,远不止我而已。

晚上一位小伙伴小心翼翼地问我:“你最近是不是压力比较大?或者心情不太好?”

“没呀?咋了?”

原来在我研究请假时间时,一位热心老师冲进教室就是一句:“你们最近可要对XXX好一点啊!”于是大家都在想我是不是得了什么大病。

接下来我发微信给老妈,需要她向单位请假陪床。但低调的她不想声张此事:“那几天不好请假,我就说你要做手术。”看来我又有了什么大病。

多方认证大病的我接到通知去签最后一份同意书。之前高分辨检测和体检都要签特定的同意书,都是由骨髓库的老师带来签的。单纯的我以为这次也是一样,结果一进会议室——哇哦,好多领导!

人生中第一次参加的以我为主题的会议,居然不是开除学籍讨论会,我觉得自己赚了。除了签署同意书和例行寒暄,我还收到了一份红头文件和三条要求。文件是给学校的请假通知,要求出院后休养一个月,我记得上面有一句“请给予XXX假期”,超酷的。而三条要求分别是:不能撸猫撸狗、尽量不感冒、注意伦理要求。

不能撸猫撸狗这一条,理由在于如果被猫狗抓伤、咬伤后需注射狂犬病疫苗,就必须延迟捐献,而此时患者已经进入移植仓进行不可逆的清髓治疗(一个大剂量的化疗),此时如果需要调整日期,那就是在坑弟弟。感冒也是如此。

大概是奇怪的电视剧看多了,伦理上的要求我以为是怕挟恩图报之类的。结果是怕后面一两代碰撞出爱情的火花,就属于近亲结婚了。

签字确认的最高表现形式——签约仪式丨作者供图

签好字后,我又花了一周时间请假并处理住院前事宜。接到了一下高铁就相约冰淇淋的老妈后,我浩浩荡荡地入院啦!

“一锅端”造血干细胞的代价

就是浑身肌肉无比酸痛

住院不在血液科而在特需病房,两张病床分别是给供者和陪床家属的。房间很宽敞,景色也很好。我大概住进了这辈子能住的最贵的病房了。

此生住过最豪华的病房丨作者供图

入院后签了一排同意书,再下楼做了个脾脏B超——为了与造血激活后做对比。在我绑上了绿油油的手腕带后,护士姐姐拿着抽血的家伙来了。

因为手肘要完好地留给几天后的采集,这几天每天早上的抽血,抽的都是手背。

“小姐姐,坐!”我勾过来一把椅子。

“不用,就两管子!”护士姐姐麻利拒绝。待到扎好胶皮带、消好毒,“你这个血管……”,我手背上满是暗红网状的毛细血管纹,本该显出真面目的静脉却犹抱琵琶半遮面,害羞得很。

折腾了一番抽血终于结束了,接着开始准备戳针——皮下注射集落刺激因子(俗称“动员剂”),目的是将骨髓里睡懒觉的造血干细胞唤醒,让它们跑步来到血液中,再趁其不备一锅端走。副反应自然是有的,毕竟是叫干细胞们起床这种缺德事儿,它们有点起床气也在情理之中。不过也仅仅是起床气,等它们被一锅端走就万事大吉了。

注射动员剂后,白细胞会跳六七倍。丨作者供图

于是我的住院日程就是:五点抽血、六点早饭、八点戳针、十一点午饭、两点吃点心、三点戳针、四点晚饭。我不是在吃饭,就是在等饭。其余时间是可以自由活动的,但出医院要请假,于是小瞧了细胞起床气的我,拎着老妈悠悠哉哉拍古装照去也!

和老妈两个人吃一份也消灭不完的豪华病号餐丨作者供图

当我正蹲在一块道具石上伪装人鱼的时候,突然一股强烈的无力感从四肢百骸袭来,宛如人鱼生活的碧蓝深海里突然被糊了地沟油,而人鱼们为了逃命,活生生游了个马拉松。

没错,接下来的感觉就是疼——跑了个马拉松之后般的肌肉酸疼。但是第二天,我觉得我这马拉松,怕是用脸跑的。一个热知识——人的面部有48块肌肉,当肌肉开始疼的时候,它们一块也逃不过。

后面我就没胆量再出去浪了,一穿上病号服就获得了自我角色认同,闲了开始和同楼层其他病人一起走廊转圈。

采集医院以神经科闻名,特需病房的邻居们多是脑部手术后的康复患者,我在绕圈子遛达的时候,有个平头小姐姐每次擦身都会微笑着问候我一句:“你好!初次见面!”

但绕三四圈就嚷嚷着走不动了的我也没办法和小姐姐初次见面太多回,便溜回了房间。恰逢隔壁病房的护工推着轮椅来窜门。轮椅上的老爷子八十多岁,经历了很严重的脑出血,已经在这里住了两年。他见人会笑,但不会说话也不记事。

我拆了一束花教老爷子数123,数对了就把花给他,一小时后老爷子抱着满怀的花兴高采烈地被推回了病房。我也因为玩得太嗨发烧了,被护士长按回床上补觉。

几天的动员就在吃饭、等饭、逗老爷子、迎接各路小伙伴看望中度过。不知不觉中,就迎来了“一锅端干细胞”的日子。

为了“急淋”的亲弟弟

我的两只手肿成了“猪蹄”

那天早上是诱人的皮蛋菜粥,但我一口都没敢吃。只因之前被前辈们殷切告知,采集期间上厕所不能脱机下床,要用尿盆。听起来有些尴尬,于是我决心杜绝水分摄入。

最后一针动员剂因为要快速起效,因此不是皮下针而是屁股针。倒不疼,但结束后老妈模仿戳针时做的一个重拳出击的动作,还是给我笑岔了气。

接下来我被拉进了一个大会议室,市、区红十字会还有学校、实习医院都来了好多老师。感恩大家关怀的同时我也着实紧张了一下,没料到自己闹出这么大动静,不过我也只需要轻轻松松地收收花、拍拍照。

回头看了满满一墙的花束,我还是第一次和这么多花同屏,也是第一次知道原来自己对百合花过敏。所以各种宣传照片上或许有我热泪盈眶的身影,除了感恩的成分外,很大一部分原因是被喷嚏憋的。

忍着喷嚏回病房换了病号服,又下楼拍了B超,发现脾脏扩大了大概1/3,肋下可以摸到的程度。但我早就知道了,毕竟昨晚自我触诊了一晚上脾脏边缘。

来到血液科采集室,专门负责采集的护士小杨姐姐已经在里面调试机器。里面还有一张病床,就是我这一天的采集床。

换个地儿睡觉嘛,这活儿我擅长。其实到了这时候,每个供者大概都是期待采集的。毕竟干细胞被一锅端走之后,那些副反应也会不复存在。

和循环机器相连的,是戳向肘部的两根留置软针和三通管。这次戳针居然意外地顺利,在我还没来得及担心养了这么久的静脉会不会不争气时,已经被告知不要动了。

小杨姐姐信心满满:“顺利的话,两三个小时就结束了。”

红十字会的老师在一旁浇灭幻想:“她应该得久一点。”机器发出滴滴的声音,仿佛在表示赞同。

“流速不够了,来捏球,一收一放。”我手里被塞了一颗粉色的星星球。后来这颗星星球成为了各种推送的素材,但在当时它确实是我的噩梦。

这颗星星球被我捏放了一整天。丨作者供图

捏球无济于事,机器从流速低的滴滴警报声变成齿轮转动的巨大轰鸣声,然后停了——流速太低,跟不上机器转动,就停了下来。

“我给你左右手换一下吧!”接着换管子、重启机器。很快,机器又发出了“滴滴滴”的低流速报警声。

“捏!”我照做。机器的轰鸣声仿佛屋子里站了一地的猫发出呼噜呼噜的声音——机器又停了。

粉色星星球从我左手换到右手再换回左手,中间还重新戳了两回针,机器不断在“滴滴滴”和“呼噜呼噜”中循环。机器要是能说话,它估计已经骂人了——咱可不兴这么重启啊!

和那台会“滴滴滴”和“呜呜呜”的采集机器合影丨作者供图

这时候我觉得早上的百合花好像还在眼前,至少我出现了类似的体征。在我决定嚎啕大哭的前一秒,红会老师感叹了一句:“小姑娘真坚强啊,上次有个姑娘还比你大,也是流速起不来,哭得那个可怜。”行吧,我憋回去了。

此时我突然意识到忘记了什么事情,深静脉置管?!房间里其他几人显然也想到了这一点,红会老师出去了一会儿回来说:“麻醉科说派不出人手,今天没人做。”逃过一劫,但那就还得自己折腾。

别说,小手术归小手术,我那时觉得还是来个痛快的比较好。

血液科主任也来转了一圈,痛心疾首地问我:“你这么个小姑娘为啥要同意啊?”这不是巧了嘛,弟弟命不好赶上我了,就谁也别嫌弃谁。

“要不这样弄吧!”小杨姐姐挂了一袋加了抗凝剂的盐水在上面,用其他液体保证流速。见状我忙让老妈去买个尿盆回来,并开始后悔早上没和皮蛋菜粥亲密接触。

这次之后采集终于在缓慢进行了,虽然隔一会儿还是要换手或者捏球。此时距离预期的两三个小时已经过了一大半,怕是个持久战了。

中午患者医院的医生来取样本,并送来我弟的礼物和信。一看才1/3的进度,我尴尬而不失礼貌地推荐她去附近转转,一开口发现竟是老乡。

老乡医生说:“你这也挺不容易啊,他也老不容易了,上大学之后去当兵,都在训练突然病了,来我们医院的时候胰腺炎,都到多器官衰竭了,好不容易抢救回来。后面都还挺顺利的,配型体检一点弯路没走。”我这匹学医的狼人开始自爆:“胰腺炎?那他应该是用过培门冬酶……他是急淋(急性淋巴细胞白血病)对不对?”

“都对啊!你咋知道?”

我微微一笑,这是我上学期结课论文。

不过此话一出,之后两年时间里,老妈一直误以为我弟是吉林的。

到了下午,小杨姐姐说抗凝剂打了不少,怕抽筋给我打点钙。我眼睛“嘣!”地瞪得像铜铃。听之前的供者神秘兮兮地提到过,打钙的时候会有荣登极乐的感觉,我满脸期待。十分钟后我疑惑是不是还没准备好,低头一看已经推了一会儿了,并没有极乐,但机器没停就已经是极乐了。

努力到下午四点,终于赶在检验科下班之前完成了今日任务,用时七小时。因为还要检验细胞数,所以留置针还插在两个胳膊上,我试探着弯了弯胳膊——居然没什么阻力,不过我历来有鸡爪之称的两只超小号手此刻肿成了猪蹄,看着倒是白嫩了不少。

小杨姐姐把血袋递给我,说可以合个影,不过躺了一天、发型炸毛的我卑微拒绝了。和温热的全血不一样,这点干细胞在机器上挂了一天早就冰凉,不知是不是心理作用,我觉得它颜色要比全血稠一点儿,有点覆盆子浓缩果汁的感觉。

躺了一天,起来多少有点头晕目眩,护工叔叔推来轮椅,和小杨姐姐道谢后我就被轱辘轱辘地推出了采集室。第一次坐轮椅我还有点兴奋,不过电梯里视线只能和一堆屁股平齐时,这兴奋就结束了。

回病房后,我开始一边喝鸽子汤,一边用白嫩的“猪蹄”抓着笔给弟弟回信,想着如果第二天还有采集可以让医生带回去。虽然躺了一天但还是早早困了,所以我没有去走廊和平头小姐姐绕圈,只在老大爷被推过来看满墙花时和他说喜欢啥摘啥。

十点多,护士进来说细胞够可以拔针了,逃离留置针的我仿佛逃离紧箍咒,颇想下床跳段舞,但还是被无情地按回床上。

次日一早,两只“猪蹄”已经消肿,没给最后一日的抽血增加难度。临出院时有小伙伴来找我,护工推着老大爷来门口问:“里面有几个小美女啊?”老大爷颤颤巍巍伸出手比了个三,护工正想纠正,我猛然见到低头收拾东西的老妈嘴角一抹娇羞的笑。我忙对大爷比了个大拇指,厉害了我的大爷。

两年后的今天一切都很好

出院后实习医院的老师帮忙找了个房间,还在营养科订好了饭,连着吃了两日的黄豆炖猪蹄我意识到哪里不太对劲,一问才知老师们商量了一下,觉得捐干细胞可能就和生孩子差不多,餐食按月子餐标准订的。

接下来几日就是随时断电保护,可能前一秒我还蹦蹦哒哒,后一秒低电返航到枕头上倒头就睡,醒来就精神抖擞到处遛达,不过没敢走远。

不久后收到学校拟的推送,各种夸奖夸得我老脸一红,对采集的描述有一句“一天的采集下来,她的双手被扎成了蜂窝”——这采集机器是个容嬷嬷吧!

不过看起来,非亲缘采集外周血造血干细胞还不算个热知识,大部分人还固化在“捐骨髓就要戳骨髓”的概念上。其实整个过程就像加长版的献血,一般的血管条件只需要两三个小时——就算是七个小时,也就多一个尿盆的事儿。

至于恢复期,虽然学校给了一个月的假,但造血功能一般两周就恢复正常,甚至还有上午捐完下午就出门打球的大神,不过后来被红会老师当成了反面教材。至少从我的切身体验来看,第三周开始,我爬六楼就不需要一层一歇、两层一喘,还是颇有进益的。只不过每周要复查血常规,还是苦了社区医院的医生。后来我告诉他们,只要绑得够紧、针也够粗,就没有抽不出来的血。

时至今日,造血干细胞捐献已两年有余,除了偶尔会出现在学院宣传册上,或者被各路领导慰问一句“现在身体怎么样啊?”,我已经是一只平凡普通、但有过一段新奇体验的“精神”医学研究生了。

红十字会给每个捐献者发的红彤彤的证书和章丨作者供图

偶尔也会想想我那相差几岁的“双胞胎弟弟”,虽然没什么勇气申请面基,但我希望他一切都好。说不定他已经在哪里发光发热!说不定我看过的各种志愿者风采里,就有他呢!

医生点评

杨辰 | 北京协和医院血液科 主治医师

感谢作者以诙谐幽默的文笔详细介绍了外周血造血干细胞捐献的亲身经历,作为血液科医生,我看到这篇文章也深受触动。

以前大家可能听闻“骨髓移植”这个名词相对较多,这是因为十年多前造血干细胞移植技术不够先进,只能进行骨髓来源的造血干细胞移植,这也就意味着供者需要捐献800毫升左右的骨髓。骨髓采集,需要供者进入手术室进行腰麻,在臀部常规的骨穿部位穿刺30多次,每个部位只能采集不超过25毫升的骨髓液。在采集前3周还需要提前自体备血,即供者提前给自己献血400毫升,在骨髓采集期间会将这400毫升全血回输体内,避免采集过快出现失血性休克。

而得益于造血干细胞移植技术的迅猛发展,目前健康供者不再需要“戳骨髓”,只需按文章所述过程进行外周血造血干细胞捐献即可,如同作者所描述的那样,它更像是普通献血的加长版。

造血干细胞的采集方法 | 腾讯医典

科普一下,移植的造血干细胞可以来源于:①配型部分相合的亲缘供者,如同胞兄弟姐妹;②半相合供者,即患者的父母或子女;③脐血、中国造血干细胞捐献者资料库(简称中华骨髓库)中的非亲缘供者,又称无关供者。患者及供者需要进行严格的人类白细胞抗原(HLA)配型鉴定,即使血型不合但如果HLA配型相合,即可作为供者。

中华骨髓库是由和作者一样自愿捐献外周血干细胞的爱心志愿者组成的,由此形成了规模可观的国家库,许多恶性血液病患者通过无关供者的造血干细胞移植得以重获新生。正如作者所说,这个过程或许就像拥有了一个“有血缘关系”的亲人,神奇而伟大。

个人经历分享不构成诊疗建议,不能取代医生对特定患者的个体化判断,如有就诊需要请前往正规医院。

作者:布兮

编辑:元气洋、黎小球

这里是果壳病人,专注讲述健康故事。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司