- +1

德里达的图书馆

原创 冯洋 文/摄 中华读书报

《中华读书报》2022年征订正在进行,恭请读者朋友到当地邮局订阅,或长按二维码在线订阅。

德国犹太裔哲学家、文化和文学批评家瓦尔特·本雅明曾在《打开我的图书馆》一文中细述了他对藏书的激情与洞见,表明“不是藏书因他而活,而是他就活在藏书中”。由此可见,一位思想家的思想展现,不仅呈现在他的著作中,更是藏匿于他的私人图书馆里。法国思想家雅克·德里达逝世十周年后,美国普林斯顿大学于2014年收购了德里达位于法国里斯-奥朗吉斯(Ris-Orangis)家中的私人图书馆,并于2015年3月19日将全部约为13800册藏书移至普林斯顿大学燧石图书馆(Firestone Library)。借由此机,隐藏在德里达著述背后的巨大思想遗产显露出来。

一

德里达有着特别的收藏癖,在思想家中他以从不扔掉一本书而著名。他曾经在访谈里说过,“我从未丢掉或毁弃任何东西,哪怕是布尔迪厄(Bourdieu)或巴里巴尔(Balibar)放在我门口的小纸条……我保存着一切最重要的和似乎最无足轻重的东西。”因而德里达的个人档案也格外引人瞩目。他的个人档案存放在三处,除却普林斯顿大学的燧石图书馆,还有两个地方:一是在美国加利福尼亚大学尔湾分校朗森图书馆(Langson Library),一在法国戛纳附近阿登修道院里的当代出版资料馆(IMEC)。前者收集了德里达在中学和巴黎高师学习时代的习作,工作后至1995年前的讲义、手稿、笔记以及保罗·德曼事件相关的资料;而后者保存了他在1995年到2004年的讲义、手稿和笔记以及1949年至2004年期间收到的信件。

德里达的档案出现在三个地方,并非“狡兔三窟”,而是因为一场官司。德里达在1990年和加州大学尔湾分校签署协议捐赠其个人档案,并于1996年签订补充条款。然而2004年初,德里达的友人——尔湾分校副教授德拉甘·库云杰奇(Dragan Kujundzic)因与学生发生不正当关系被学校予以惩戒,德里达在病逝三个月前为了维护友人,以终止捐献档案为威胁,不惜与尔湾分校产生矛盾。在来往交涉未达成一致时,德里达因病逝世。在这之后,德拉甘·库云杰奇离开了尔湾分校,另谋高职。德里达去世后不久,他的遗孀玛格丽特(Marguerite)收到尔湾分校的信件,校方催促她将德里达剩下的档案以及全部藏书交给尔湾分校。玛格丽特简单回答:按照她丈夫的遗愿,尔湾分校将不会收到任何档案。然而在2006年11月,尔湾分校竟然在法院起诉德里达的妻子和三个儿子(其中包含一个并未公开承认的私生子)。尔湾分校这一行径引起公愤,除了起诉私生子的做法尤其具有侮辱性的含义外,首先在于德里达在签订捐献合同时并未确切表明“档案”(archive)的具体指涉范围;其次他们在签署合同时并未满足法律要求的第三方公证人在场;第三,最重要的是德里达去世前的个人意志应当受到尊重。尔湾分校诸多教授,包括著名的J.希利斯·米勒(J.Hillis Miller)教授都对这一行径感到非常气愤并失望,表示这在很大程度上影响他们是否将自己的手稿捐献给学校档案馆的决定。在各方压力下,尔湾分校于次年五月撤诉,并赔偿德里达遗孀一定数量的诉讼费。之后,德里达除藏书外的剩余档案转移至法国的当代出版资料馆(Bartlett,“Archive Fever”)。

一位思想家的藏书究竟应该何去何从?是应该保持其私有性,还是应该成为公共资源?本雅明曾说:“藏书一旦离开了私人藏家也就失去了意义。即使公共藏书会更受社会欢迎,在学术上也更为有益,但藏书只有在私人那里才真正物得其所”。本雅明的话道出了很多藏书家的心声。然而,德里达在1990年就决定将个人档案捐献给加州大学尔湾分校图书馆,后因中间发生周折,这批私人藏书才最终落户普林斯顿,但德里达的初衷仍旧是使其公开化。德里达著作的英译者和研究者佩吉·卡穆夫(Peggy Kamuf)在《洛杉矶评论》发表的文章《将被看见的遗产》(“Ramains to Be Seen”)中提到,普林斯顿在重金收购德里达藏书时内部存在争议,有学者认为应该仅收购那些德里达做过笔记的图书,而那些完全没有留下德里达任何阅读痕迹的藏书,尤其是包含在普林斯顿已有馆藏的图书,则无需高价购买。因此,德里达的遗产是否能够保存完整、是否能够防止四分五裂,依赖于普林斯顿的经济实力和德里达的经济价值。虽然德里达的图书馆最后被经济实力雄厚的普林斯顿大学完整购入,可谁能说这又不是更巨大的离散?私人图书馆被一个巨大的经济市场、一所显贵的高等学府所挪用、所资本化,不知道这是德里达的成功还是失败,是对德里达完整性的保存还是四分五裂的开始。

即便如此,对于普通研究者来说,德里达的图书馆孕育了一个绝对意义上的礼物。这个礼物的赠送者不是德里达,礼物的获赠者也不是每一位前来阅读的读者,它是一个突破了交换、赔偿和报偿逻辑、打破感恩心理的礼物,一个不可能的可能。德里达生前并不知道他的藏书将会从里斯-奥朗吉斯辗转到普林斯顿,而前来阅读的读者不一定能从他的藏书和其中的笔迹上获得某种真知灼见,也并不预先以一种收到礼物的感激心情去打开他的图书馆。普林斯顿大学图书馆非常精心地整理、编排以及录入全部藏书信息,将藏书中的阅读笔记及其他阅读痕迹的多少按照1-3的等级标上序号,在专题网站上公布以供研究者查询。所以即便不打开德里达的藏书,也能通过藏书系统大致了解他整个藏书的概貌。而即便如此,一本藏书中蕴含的独特性和细微性只有在打开藏书之时才能发现。

德里达作为一个喜欢并长年在家里工作的学者,他的藏书单可以从侧面展现其思想来源和阅读兴趣。而他的读书习惯更使得他的藏书揭露了更多的秘密,如同他自己在一次采访中所说,他习惯在书中做大量标识和笔记,以至于他的书不得不忍受“铅笔的暴烈痕迹”。实际上,德里达的藏书不仅仅布满阅读痕迹,例如下划线、圆圈、在书页边缘的惊叹号、在书本最后一页标记的对写作有用的页码等,更为特别的是,德里达会将与那本书相关的信件、明信片、招贴画、剪报夹在其中,形成了“藏书中的藏书”。

德里达“藏书中藏书”

德里达曾说过:“最美妙的幻想,就是所有这些纸张、书籍、文章或软盘早已超越我的生命而存在。它们早已是见证。我不断地想到这些,想着谁会在我死后前来,看看譬如这本我在1953年读过的书并发出疑问:‘他为什么在这儿做个记号,又在那儿画个箭头?’这每一张纸片、每一处踪迹的余存的质构萦绕着我”(伯努瓦·皮特斯:《德里达传》)。如今他梦想成真,普林斯顿大学的珍本图书与特别收藏部(Department of Rare Books and Special Collections)将德里达的藏书对所有学者开放。任何人,只要前往普林斯顿的燧石图书馆,凭借证件免费办理借阅证,就可以前往地下二层的珍本图书和特别收藏部,再根据德里达图书馆的藏书清单填写索书号并提交到特藏部的管理网站,图书管理员会在最短时间内将装有读者索求书目的纸箱搬运到读者的桌上。打开纸箱后,更让人惊喜的,往往是那个纸箱中并未被索取的书目,这就像是德里达送给你的礼物。

普林斯顿的燧石图书馆地下二层的珍本图书和特别收藏部

普林斯顿大学珍本图书和特别收藏部存放关于“德里达图书馆”的纸箱

二

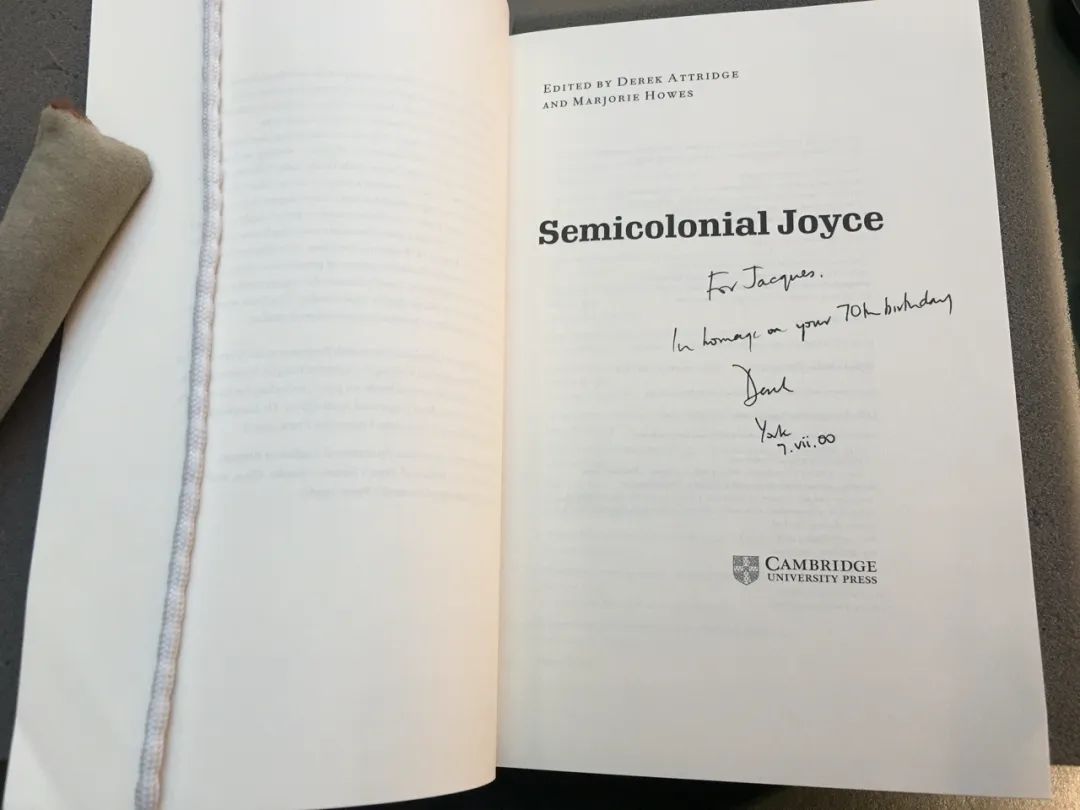

德里达图书馆内的图书和刊物种类繁多,从学术期刊到旅游手册,从报刊剪报到会议手册,从文学书籍到哲学著作,无论是自己购书,还是他人赠书,无一不被德里达悉心保存。根据藏书中扉页的留言,可以看出,其中很大一部分都来源于友人赠书。从赠言中能看到德里达与不同友人的亲疏程度:生疏一点往往题词客气,仅提及德里达本人,而熟悉的多年老友,还会提到德里达的夫人玛格丽特。这种知识友谊并不是单方面的,而是一种礼尚往来。德里达的友人乔学研究专家德里克·阿特里奇(Derek Attridge)在一篇文章中提到德里达会经常给他寄书,不仅仅在扉页留言提及他的名字,也同时会提及他妻子和两个女儿的名字,令他感到非常亲切,为之感动。当然,我们也能够在德里达的图书馆里发现阿特里奇赠给德里达的书籍,这种知识友谊年度跨度很大。例如阿特里奇1990年送给德里达《剑桥詹姆斯·乔伊斯导读》(The Cambridge Companion to James Joyce)一书,并留下题词“赠给雅克以及玛格丽特,感谢你们的陪伴”(“For Jacques and Marguerite With thanks for your companionship”)。十年后,阿特里奇在2000年送给德里达他编辑的新书《半殖民的乔伊斯》(Semicolonial Joyce)作为送给德里达70岁的生日礼物,扉页上写着“For Jacques. In homage on your 70th birthday”(“送给德里达,作为七十岁的生日礼物”)。而与德里达关系稍微生疏一点的法国学者让-米歇尔·拉贝特(Jean-Michel Rabaté)则会在送给德里达《乔伊斯的唇部割礼》(“Joyce Les lèvres circoncises”)一文打印稿的第一页上写着“Pour Jacques Derrida, avec toute mon admiration et mon amitié”(“送给雅克·德里达,因为友谊与敬仰”)。相较于阿特里奇的赠言,这一语句就多了一份因生疏带来的客气。

阿特里奇2000年送给德里达新书《半殖民的乔伊斯》(Semicolonial Joyce),扉页上写着“送给德里达,作为七十岁的生日礼物”

除了友人,德里达的赠书者还有一些可能只有一面之缘的学者。德里达于2001年访问中国,国内许多学者将自己的研究著作赠送给德里达作为礼物,德里达千里迢迢将这些他看不懂文字的书籍带回了家。据笔者不完全统计,他的图书馆里收藏了陈超男的《家庭审美》、陈晓明的《解构的踪迹》、涂成林的《现象学的使命》、杨大春的《沉沦与拯救》《后解构主义》以及《文本的世界:从解构主义到后结构主义》。这一做法不仅仅是对书本的尊重,更是对知识友谊的尊重。

三

德里达的阅读习惯如同他的书写习惯,就是“揪出细节,为我所用”。他曾告诉友人埃莱娜·西克苏,自己从未完整读完一个作家所有的书,无论是海德格尔、尼采还是蒙田,在他眼里,“读书的艺术包括不去阅读”。德里达也曾在访谈中说过:“我阅读时头脑里带着计划。我很少不带目的地阅读,因此我的阅读是主动的、有选择的,太有选择,不够被动……”德里达生前一次带记者到法国家中的书房参观时,记者面对一墙的书,问德里达:“这些书您都看过吗?”德里达干脆地回答:“不,不,没有,我只看过四本,不过看得非常仔细”(“Jacques Derrida’s Library”)。

事实上也确实如此。以爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)为例。德里达从年轻时就对乔伊斯有偏爱,他的私人藏书中有诸多乔伊斯的著作以及相关研究作品。在1969年出版的威廉·约克·廷德尔(William York Tindall)所著的《〈芬尼根的守灵〉读者指南》(A Reader’s Guide to Finnegans Wake)一书中,德里达在第四页第二段中就圈画上了“whore”一词,并在旁边醒目地标出“he whore”。仅此不够,德里达也在这本书标题页的空白上方写着“P. 4 ‘He’, ‘whore’”的标识,以便可以在下次寻找要点时一目了然。果不其然,这两个词语就是德里达1982年发表的题目为《给乔伊斯的两个词》(“Two Words for Joyce”)演讲的关键词。

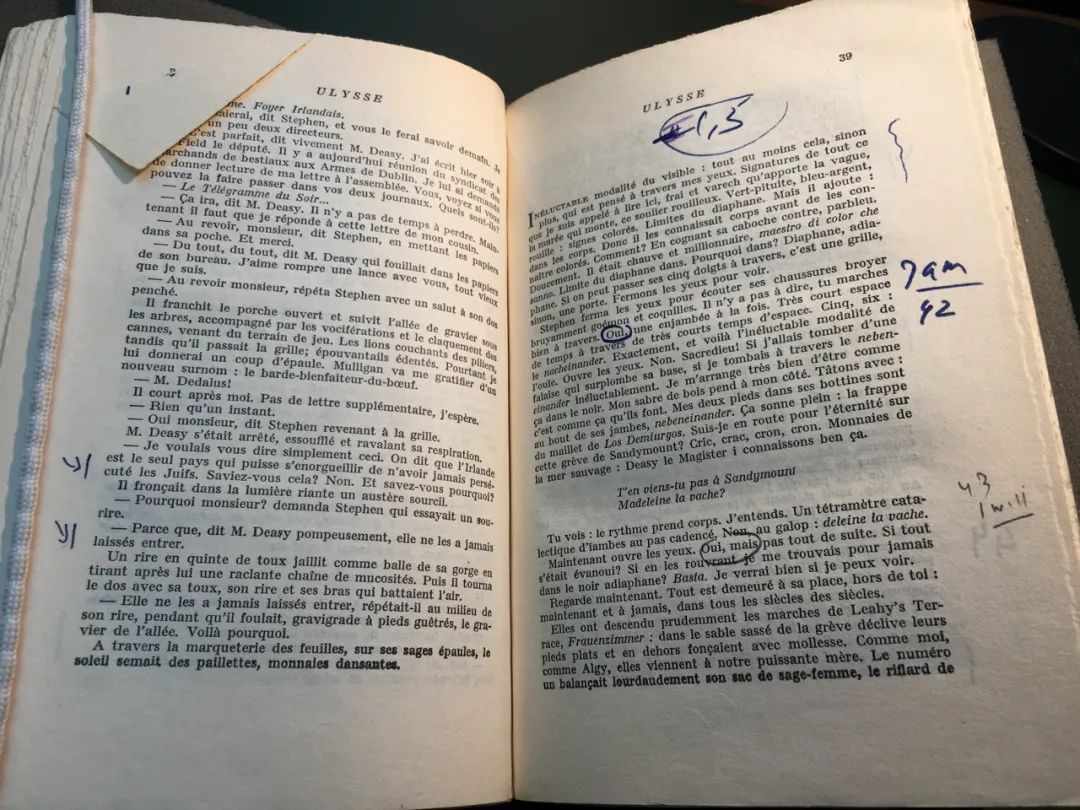

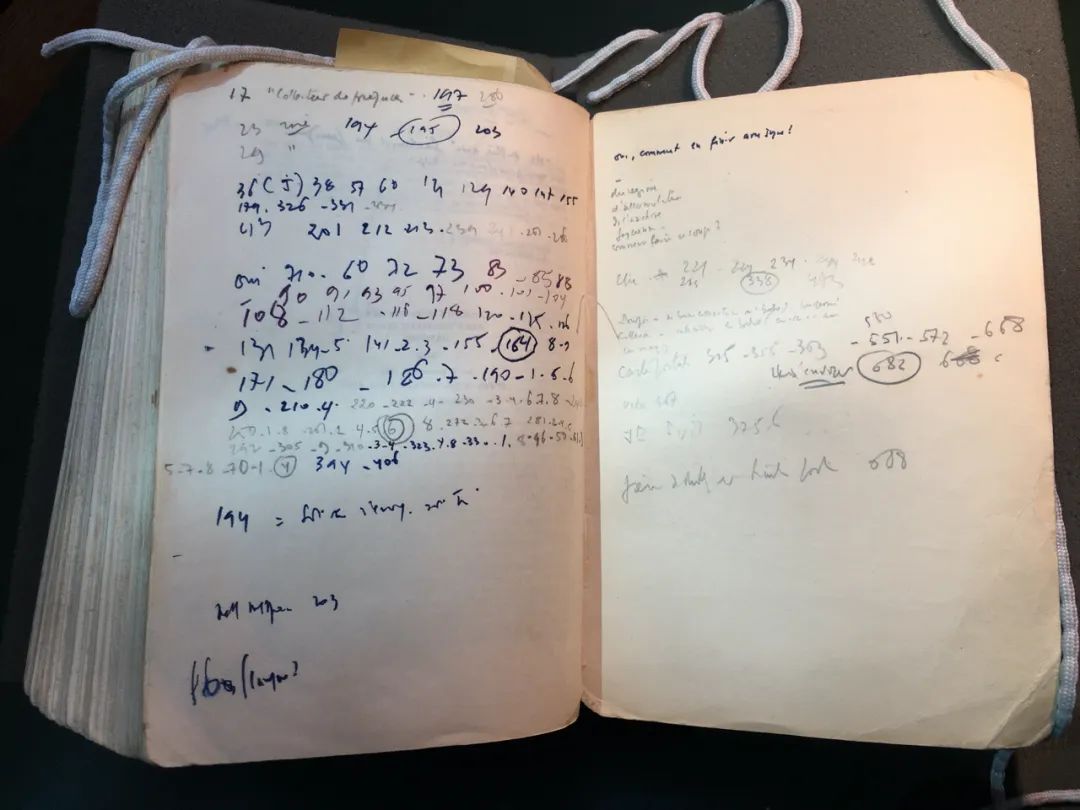

更令笔者惊叹的是,德里达在阅读《尤利西斯》(Ulysses)时,会在百科全书般庞杂的内容中准确捕捉到和他产生共鸣的词汇和语句。德里达的图书馆收藏了两本《尤利西斯》,一本是法国Gallimard出版社在1948年出版的法语译本Ulysses,一本是1960年企鹅出版社的英语版本Ulysses, with Ulysses:A Short History by Richard Ellmann。在这两本书中,几乎每一页都有德里达圈画出来的“是”(yes)或法语版的“是”(oui)一词,并且该页的空白处会标记出截止目前统计的数量,每一本书的最后一页都密密麻麻地统计着所有“yes”或“oui”出现的页码和数量,而德里达在1984年写的题目为《尤利西斯的留声机》(“Ulysses Gramophone”)的演讲文章中主要分析的就是《尤利西斯》中出现的222个“yes”。除此之外,德里达在书中能够准确定位与他的兴趣相吻合的地方,这在英文版的《尤利西斯》中得以最佳呈现。德里达在第28页的“超人”(supermen)以及第29页的“查拉图斯特拉如是说”(Thus speak Zarathustra)处标有下划线,这是德里达对尼采持久兴趣的反映。书中第111页处有关《鲁滨逊漂流记》的地方夹着书签,而笛福的《鲁滨逊漂流记》一直是德里达关注的焦点,这也在他晚期的《兽性与主权》(“The Beast and the Sovereign”)讲座上有所展现。在第115页,德里达圈出了:“留声机”(gramophone)一词,并在471页再次定位到这一关键词。在接下来的第118、124、129、137、139页和546页,他先后圈出了“无线电话”(phone)、“电话”(elephone)以及“明信片”(postcard)这些词汇。而这些关键词都出现在德里达的《尤利西斯的留声机》这篇演讲稿中,并且构成了这篇文章主要的逻辑线索。

德里达法语版的《尤利西斯》

德里达法语版《尤利西斯》中的标记(标记“oui”)

德里达在法语版《尤利西斯》最后一页上做的关于“oui”出现页码的标注

由此可见,德里达的阅读过程也是他文章的写作酝酿过程,他能够一针见血地找到自己的关注点,并一头扎下去,将其剖析到淋漓尽致,形成自己的独特观点和思路。

四

德里达的图书馆藏书种类繁多,除了大量的法语和英语图书,还有德语、意大利语、日语、中文各类图书。引起笔者注意的是藏书中有关中国的著作。据不完全调查,这包括乐黛云和法国哲学家安妮·索瓦尼亚尔格(Anne Sauvagnargues)合著的法文著作《自然》(La Nature),唐克扬和法国哲学家马丁·拉方(Martine Laffon)合著的法文著作《夜》(La Nuit),中法双语版本的《道德经》,以及2003年7月5日法国友人送给德里达的《王维诗集》的法语译本。最有趣的莫过于一本法语版本的《北京旅游手册》,显然德里达2001年访问中国是有备而来。然而,最引人瞩目的莫过于德里达藏书中的大量文学书籍。

德里达曾多次在访谈中强调自己和文学的亲缘关系,他对文学持续的兴趣甚至比哲学还要早,并用解构的利箭消解了哲学和文学的明确界限。德里达认为没有所谓的天然的文学性,也没有任何文本一定属于文学,文学的本质是“在记录和阅读‘行为’的最初历史之中所产生的一套客观规则”(《文学行动》),因此人们可以对任何文本进行超验式阅读与非超验式阅读。因此,德里达在写作过程中涉及到许多文学家,如马拉美(Stéphane Mallarmé)、莎士比亚(Williams Shakespeare)、乔伊斯(James Joyce)、策兰(Paul Celan))、波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire)、蓬热(Francis Ponge)、热奈(Jean Genet)、阿尔托(Artonin Artaud)、布朗肖(Maurice Blanchot)、卡夫卡(Franz Kafka)、普鲁斯特(Marcel Proust)和笛福(Daniel Defoe)等人。而德里达对文学的热爱和思考并不完全体现在他写作中涉及到的诸位作家。笔者通过对德里达图书馆藏书的调查和归纳,发现德里达对文学作品涉猎的疆域非常广阔,他阅读涉及的作家具有世界性,既包含文学界非常显赫的作家,也有名不见经传的小众作家。即便这些作家并没有出现在德里达的文本中,但是他们在某种程度上也参与塑造了德里达身上的文学性,造就了德里达哲学语言的暧昧和迂回,思想的广阔与敏感。

德里达生前最后一次接受访谈时说:“我留下一张稿纸,我离开,我死亡:这是无法逃脱的结构,是我生活不可改变的形式。每一次我让一些事物离去,每一次就会有一些踪迹离开了我,从我这里出走,无法被再次挪用,我在写作中经历死亡。”德里达的图书馆是他思想遗产的重要组成部分,那些精心保存的每一本友人赠书无不显示了他对知识友谊的尊重,那些遗留在书页上的下划线、惊叹号以及文字批注,无不是他当年独特的思想踪迹。

如同那些被德里达写了纪念悼文的友人一样,德里达的遗产如今也不受自己控制,完全任凭读者支配和阐释,不可避免地开始它们“destinerrance”的时空旅程,即不断地延异、变迁、转化,并且在新的语境中展现它的重复性(iterability)。这一“destinerrance”的旅程如同他笔下的明信片,明信片上的内容对所有人公开,每一位观看者都是这一明信片的接收者,这张明信片在不断地“destinerrance”中,对他者开放,对未来开放,没有终点。正如德里达在《档案热》中说,“对档案的处理不是一个关于如何应对过去的概念。它是一个抛向未来的问题,一个关于未来自身的问题,一个对明天反馈、承诺和担负责任的问题。只有在未来我们能找到关于档案的真正含义。也许,不是明天,而是更远的将来,或者永远不能到达的将来”(Jacques Derrida, and Eric Prenowitz, “Archive Fever: A Freudian Impression”),因而,德里达的图书馆中所蕴含的某种“真谛”,一直在未来,一直在等待下一位发现者。

[本文系教育部人文社科基金青年项目“‘绝境’中的希望:德里达解构思想研究”(20YJC752005)阶段性研究成果]

原标题:《德里达的图书馆》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司