- +1

《荒原》百年|张定浩:纪念一种属于诗人的能力

每年四月,许多人在社交平台引用了艾略特经典长诗《荒原》的开头:“四月是最残忍的月份”——2022这一年正好是《荒原》问世一百周年。

《荒原》是英国诗人艾略特的代表作,其出版被誉为“西方现代派诗歌的里程碑”。1922年10月,《荒原》首发于艾略特自己主编的季刊《标准》创刊号,同年底在美国出版单行本,艾略特还在单行本中加入了五十多条注释。

在四月,澎湃新闻记者特就《荒原》在中国的接受史、它对中国诗人的影响、它与当下的关联等话题专访了几位中国诗人,他们之中很多人还是批评家、作家、学者、译者、文学期刊编辑。

此文为诗人、青年批评家张定浩就《荒原》接受澎湃新闻记者专访。

张定浩

【对话】

澎湃新闻:你什么时候第一次读到了《荒原》,当时有着怎样的感受?

张定浩:我其实有点忘了,可能是二十五岁之后吧,在复旦读研期间。因为读的也是译文,所以似乎并没有什么特别感受。艾略特吸引我和影响我的,主要还是他的诗论,因为相对于诗歌翻译,散文翻译中丢失的东西会少一点。

后来我偶尔会重读它,从中汲取一两个句子。比如“在冬天早晨棕黄色的雾下,/一群人流过伦敦桥,呵,这么多/我没想到死亡毁灭了这么多”(查良铮译),我有首诗写清晨在高架桥旁看到上班的人流,“这么多身影从桥下流过,/渗入沿途的高楼,在冬天的风里”,就是影射《荒原》这几句。当然《荒原》这几句诗也有出处,那就是《神曲》,艾略特自承但丁对他影响最大。我也很喜欢《神曲》。但总的说来,《荒原》的情绪对我来讲有点隔膜,当然那也属于年轻时的艾略特。我对《四个四重奏》会比对《荒原》更亲切一点,那是一个更加坚定和受过淬炼的艾略特。

澎湃新闻:艾略特的哪些诗论对你产生了影响?

张定浩:好些年前,我读到T.S.艾略特的《安德鲁·马韦尔》一文,并被开篇时的一段文字深深打动,“马韦尔的坟墓不需要玫瑰、芸香或月桂来点缀,这里没有冤案需要平反;关于他的问题,如果还需要思考的话,也只是为了有益于我们自身”。这也正是“古之学者为己”的道理,但却更加现代,可以直接付诸写作的实践。安德鲁·马韦尔是十七世纪人,他生活的时间在中国大约相当于晚明,是名副其实的古典诗人,然而,在艾略特笔下,三百年前的古典诗人不再是静躺在棺木里聊供勘探或赏鉴的木乃伊,他复活,并审视我们的写作,越过种种语言和文化的割裂变迁,他希望我们还有能力感受到人类心灵的全部经验,这样的话,作为年长的同行,他或许还能对今天依旧在写诗的我们有所帮助。就这样,在上世纪初“一切都失去中心”的纷乱战火中,艾略特以一种斗士的姿态,确立了某种古典主义的复兴。

我们必须明确,艾略特言说的“古典”,有其特定的概念指向,与之相对立的概念是“浪漫”,而非“当下”,并且,这个“古典”恰恰是有能力作用于“当下”的。艾略特在自己的文章中多次阐述过何谓古典,他认为古典是“成熟心智的产物”,而成熟的心智源于完整的历史意识,这种历史意识让诗人从“此时此地”的狭隘时空中摆脱出来,以一种谦卑的姿态,融入一个更为宏大的秩序之中。

具体到文章写法上,面向过去的分类对比和判断是艾略特在批评文章中常用的手段,那么它产生的效果,就是一种全景式的恢弘视野和如临其境的现场感,像被大天使引领着飞越长空。

《四个四重奏》

澎湃新闻:在《荒原》中是否已能感受到艾略特想复兴某种古典主义?

张定浩:最初读《荒原》的时候倒是没有这种感受,因为这首诗已经被文学史描述成一个现代性的开端作品,读的时候完全不会和古典主义联系起来,这个要等日后读到他自己的诗论才能明白。

澎湃新闻:前面你说《四个四重奏》比《荒原》更亲切一点,那是一个更加坚定和受过淬炼的艾略特。“受过淬炼的艾略特”与写《荒原》时的艾略特有何不同?“淬炼”后的具体表征在哪里?

张定浩:在《荒原》背后,是一段年轻时草率结成的不幸婚姻。他不爱妻子薇薇安,而当她意识到这一点之后,她开始用自身的病痛和依恋炙烤他的良心,而他也既温和又阴暗地纵容这样的炙烤,直到这颗心变得坚硬、荒凉。而就诞生于这样的心境中,用艾略特自己的话说,是“时不时把自己切成小块,看哪块碎片能发出芽来”,而用他的传记作者戈登的话说,“艾略特毕生创作的最关键处就在于如何将令人发狂的心境转化为普遍的戏剧冲突”。这是独独属于艺术家的自我拯救。

而《四个四重奏》则诞生于中年之后爱的慰藉和净化。在这部杰作中,每一段诗行都好似人生,是自足的,既有其可以讲述的困厄,又有其不可讲述的,这多重的困厄像烈火一样锻造着诗行,也锻造人,直到这些诗行变得轻盈又无限,像干燥的风,像雷霆的声音,它们停留在流逝的河流上方,是一缸玫瑰花瓣上搅起的尘灰,或保持一种无解的胶着状态,像大多数于无声无息处摇晃着宇宙的真生命。而他隐秘的恋人艾米莉·黑尔就站在这首不朽长诗的背后,静默地分享他创造的内核,“光明的中心”。

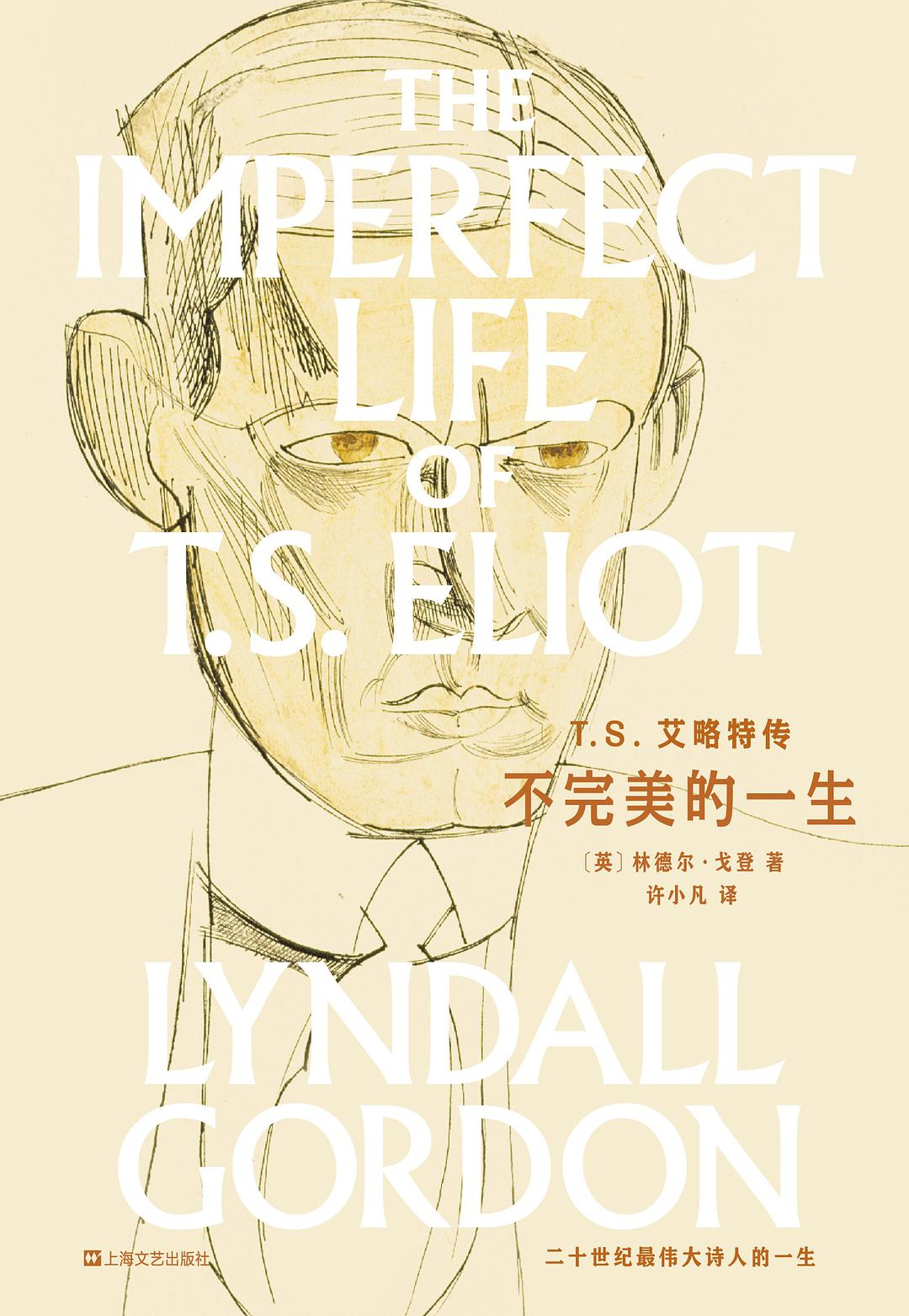

林德尔·戈登《T. S. 艾略特传》

澎湃新闻:但《荒原》依然对你,还有你这一代中国诗人产生了影响?

张定浩:这我很难回答,我没有观察过。我只能说对我而言,这些翻译诗歌影响我的都是一些具体的句子,具体的碎片。可能这次是这句,下次是那句。或者说是一种语调。但就整体而言,《荒原》是不可模仿的,模仿的结果都会很糟糕。可以学习的,是琢磨一下艾略特如何从各种渠道非常大胆地汲取一些坚实的意象和画面,乃至声音。

澎湃新闻:为什么说是不可模仿的?与其他中西方的经典诗作相比,它的“不可模仿性”在哪里?

张定浩:每部经典诗作都是不可模仿的。在《荒原》背后不仅仅有他感受到的普遍的时代性,还有唯独属于他个人的情感经验,后者才是任何抒情诗的起点。

艾略特 摄于1933年 视觉中国资料图

澎湃新闻:今年四月,不少人开始引用“四月是最残忍的月份” 。你怎么看待这部长诗与当下的关系?当我们纪念艾略特,纪念《荒原》,我们在纪念什么?

张定浩:可能绝大多数人只读过《荒原》的开头。我在四月也写了一首长诗,里面有几句也是在和这著名的开头对话,“在四月,春雨异乎寻常使我们平静,/使我们弃绝回忆和欲望,专注于/冰箱深处日渐稀疏的养分。”

我不认为当下中国的情绪可以从《荒原》中找到解释和安慰,但作为一个写诗者,我们可以学习艾略特的写法,把自己感受到的时代情绪积淀着,而不是发泄着,带着这种积淀的情绪回到传统深处——对我们来讲,传统不仅仅是中国传统,也有西方传统;不仅有古典传统,也有刚刚过去的二十世纪的传统,为这种情绪找到一个合适的发声的面具,借助面具才能讲述真实。

当我们纪念艾略特,我觉得我们是在纪念一种属于诗人的将世界万物统摄在一起的能力,这种能力在混乱的年代尤为重要,并重温他有关“传统与个人才能”的教导,在一个个人越来越不重要的时代,让自己成为粘合过去与未来的中介物。

澎湃新闻:艾略特那种“把自己感受到的时代情绪积淀着”的能力具体是什么?你是否认为,未经辨析的现实和经验是肤浅的,经过积淀的时代情绪才能真正地捕捉并有效地面对世界的真实?

张定浩:抒情诗不是宣泄情绪,而是消化和处理情绪,并且还能付诸于交流,而这些都需要时间和耐心。不存在绝对客观的、平均分配给每个人的现实,如果是这样,就不需要任何交流;同时,也不存在全然主观的、无法和人分享的经验,如果是这样,也就不可能有交流。诗人是带着自己从这个时代获取的经验,回到历史、传统和万物中去,借助种种类比,让个体经验转化成普遍性的经验,从自己感受到的现实中提取超越具体时代的真实。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司