- +1

圈内都在悼念的黄蜀芹,比你想象中更美

原创 毒Sir Sir电影

又一个突如其来的噩耗。

据上海电影家协会、上影集团消息——

4月21日,著名导演黄蜀芹在上海市第六人民医院逝世,享年83岁。

确认消息后。

导演陆川发文表达对黄蜀芹的悼念。

他在文中讲述了自己当年苦闷的电影生涯中,幸好有黄蜀芹导演信上的那句“为了电影,时刻准备着!!!”让他学会了等待。

与黄蜀芹合作过的曹可凡也回忆导演对艺术的严谨:

她不会因为你是知名演员就做出‘妥协’、‘姑息’,你腕儿越大,她对你要求越严格,也从来不会因为私人关系降低她对艺术创作的高标准。

谢飞。

姚晨。

薛佳凝。

吕丽萍、胡兵……众星哀悼。

说到这里你可能还是会疑惑:谁是黄蜀芹?

名字或许不熟,不过如果把她的作品列出来,或多或少,你都会看过一些。

电影:《青春万岁》、《人·鬼·情》、《画魂》……

电视剧:《围城》、《孽债》、《啼笑因缘》……

说她是中国最著名的导演之一,也不为过。

01

拍不了电影的导演

Sir记忆中,最近一次看到黄蜀芹的新闻还是8年前的《归来》。

电影开拍前,巩俐拜访了黄蜀芹。

不仅仅是因为探病。

同样也是因为,电影里,巩俐所饰演的角色得了阿兹海默症。

而黄蜀芹,那个时候也已逐渐记不清事情了——

我到的时候已经中午了,到了之后她很高兴,还记得我,但是她记不得的时候,也不会说记不得,她就会笑,很多知识分子都是那个状态,不好意思说不认识你,努力回忆,然后就笑。

然后我拿《画魂》的书给她,问她你还记得这个吗?她笑着对我点头,嗯嗯嗯……其实她不记得了。所有她不记得的、她不好意思说的,其实她忘记了,但她的表情会出卖她。就算作为一个普通人,你都会被这种情形触动的。(巩俐)

后来黄蜀芹的儿子去看电影,回来母亲问他巩俐演得好不好。

儿子说——演得很好,我在里面看到了你的影子。

这几乎就是黄蜀芹留给世人的最后印象:

一个逐渐遗忘的老人,也正逐渐被世人遗忘。

正如人们看待以代际划分的中国电影导演——

第三代代表人物谢晋,第五代代表人物张艺谋,偏偏记不起第四代有些谁。

而黄蜀芹,就是中国第四代导演的代表。

现在我们来看第四代,会觉得这就是被时代抛弃的一代电影人。

学了电影,却总是拍不了电影。

以黄蜀芹为例。

1957年,高中毕业的黄蜀芹立志报考北京电影学院,但那一年,电影学院已经开始不招生,黄蜀芹执意想考电影,于是响应国家号召下乡了两年。

1959年如愿考上电影学院,毕业后被分配至上海电影制片厂,但同年,却被安排下乡参加“四清”运动两年。

1966年,10年动乱开始,她与电影的距离也越来越远。

我们到电影厂十几年了,就是结婚、生孩子、种地。15年了,我孩子都上小学了,电影是什么?边都没有摸着。虽然领着电影厂59.5块钱的工资,但是始终都没有机会在电影机器旁边工作,一个人有几个十几年呀!

直到1979年,黄蜀芹40岁,这才有机会跟随谢晋导演拍电影《啊!摇篮》——而且还是因为谢晋是其父亲学生的关系。

但你以为跟了谢晋就等于拍了电影?

不不不,得先从管驴和学习摄制现场的规律做起。

(是的,管驴)

在《啊!摇篮》里,作为副导演的黄蜀芹,最大的工作,就是让驴子站在合适的地方“埋位”。

一次不听话,两次不听话,黄蜀芹需要不断和驴子打好关系。

或许正是如此,从黄蜀芹和她的电影里,你看不到文艺工作者的傲气,有且只有因“迟到”而衍生出的朴实热忱。

那时候的心情是叫我干啥就干啥,只要让我参加电影的拍摄,只要看得见那个摄影机,在旁边听它转的声音,做什么都愿意。

而这,也是第四代们的普遍特征:

先解决触碰摄影机的问题,什么风格什么特色,那都是之后才考虑的事。

吴贻弓、张暖忻、吴天明……或许你单看作品不会觉得什么,但整体与第五代风格明显的历史叙事相比,那可真叫“毫无风格”了。

但这“毫无风格”,也意味着他们没那么局限,可以拥有的空间,更大。

02

也曾“万人空巷”

黄蜀芹生前的作品不算高产。

8部电影,4部电视剧,2部电视电影,2部戏剧,没了。

你也很难去整理出一个固定的风格。

青春片、传记片、言情片、戏曲片……拍什么的都有。

但,她几乎在每个类型里都能玩转自如。

文艺片《青春万岁》《童年的朋友》,参加过法国南特“三大电影节”中国影展。

在第五代还没有崛起的年代,她就是“后起之秀”。

商业片(那时叫娱乐片)《超国界行动》,成为当年上影厂票房最好、拷贝卖得最多的一部电影。

甚至一票难求,定价3角钱的票子,被黄牛炒到10元一张。

要知道,那是1986年。

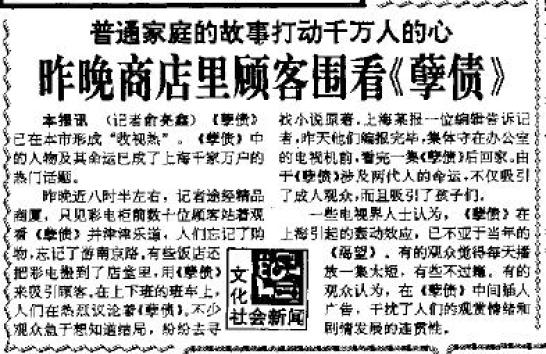

当然,最轰动的还是电视剧。

最为上一代熟知的,就是《孽债》和《围城》。

先说《孽债》,一部沪语电视剧。

当年,晚上8点05分,电视剧准点开播,上海的马路几乎看不到人。

大家都待在家里看《孽债》,有的饭店还把彩电搬到了店堂里招揽顾客。

路边的裁缝铺、理发店,传出来的全是这部剧的主题曲。

到现在,Sir还记得片尾曲《哪里有我的家》的歌词:“美丽的西双版纳,留不住我的爸爸,上海那么大,有没有我的家……”

1995年,《孽债》在上海电视台创下了42.62%的超高收视率。

后来,一天一集实在不过瘾,上海电视台不惜亏损200万广告费,改成一天两集。

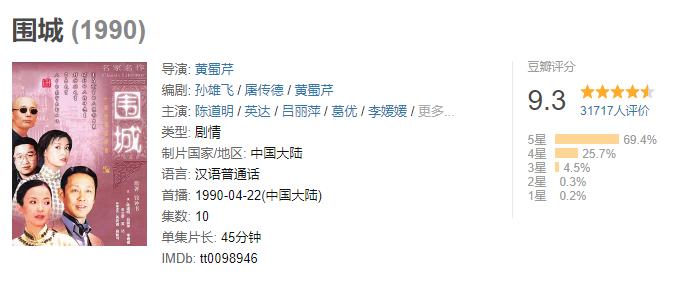

另一部:《围城》。

改编自钱钟书同名小说。

陈道明、吕丽萍、英达、葛优……群星荟萃。

吴贻弓、沙叶新……各路知识分子来客串,连旁白都是毕克,这也是他最后一部配音作品。

黄蜀芹用拍电影的态度拍这部电视剧,10集拍了100天。

由于深得钱钟书原著的精髓,以至于,翻拍作品千千万,但翻拍《围城》?一直没人敢这么干。

普通观众也是反应热烈,32年过去,豆瓣至今都有9.3的高分。

而电视剧播出后的第二年,黄蜀芹拿了飞天奖最佳导演奖,陈道明拿了最佳男主角奖。

可以称得上是黄蜀芹最受欢迎的作品。

03

中国第一部女性电影

但在这之中,Sir还是想单独拎三部电影出来说。

被称作黄蜀芹“女性三部曲”的:《人·鬼·情》、《村妓》和《画魂》。

黄蜀芹曾说过:“我以为的女性电影,就是在人们习惯房间坐南朝北,窗子永远朝南的地方开一间向东或者向西的窗。这另一扇窗可以让我们看见不一样的风景。”

这第一扇窗,就开在《人·鬼·情》。

很多人看完,都称这部电影为性转版的《霸王别姬》。

但实际上,1987年的《人·鬼·情》要比《霸王别姬》早上6个年头。

如今看来,这两部电影的确存在许多有趣的互文,如同一体两面。

《霸王别姬》里,小豆子被当妓女的母亲切掉六指送到戏班。

起初,他总是念不好“我本是女娇娥,又不是男儿郎”。

直到师兄一个烟斗插进嘴里倒腾出血来,他才终于完成性别转换。

《人·鬼·情》亦类似。

50年代,秋芸的父母在戏班子里搭档唱《钟馗嫁女》,女儿自然也生了戏瘾。

可一天晚上,秋芸不经意间瞧见母亲背着父亲在草堆里偷情苟且,没多久,两人就私奔了。

秋芸想唱戏,但父亲不肯,女孩子家唱戏要么被欺负,要么像你母亲“走了形”。

秋芸气不过,告诉父亲:

那我不演旦角 我演男的

发现了吗?

程蝶衣和秋芸都是通过“阉割”原本的性别,才得以完成社会的认同。

但不一样的是:

《霸王别姬》里有时代、有社会动荡、有政权更替......落点更大。

但《人·鬼·情》不“贪心”,她只是结结实实地讲好了秋芸作为一个女性的命运与困境。

戴锦华对这部电影评价颇高,甚至用迄今为止中国第一部、也是唯一一部“女性电影”来形容。

从某种意义上说,它是迄今为止中国第一部、也是唯一一部“女性电影”。它是关于表达的,也是关于沉默的;它关乎于一个真实女人的故事与命运, 也是对女性——尤其是现代女性历史命运的一个象喻。一个拒绝并试图逃脱女性命运的女人,一个成功的女人——因扮演男人而成功,却终作为一个女人而未能获救。

话自然是夸张了一些。

但在那个时候,的确是颇为难得。

Sir至今都记得这部电影的结尾。

黄蜀芹导演用虚幻交织的方式——

以黑布为景,戏曲钟馗登场,透过他跟秋芸的对话,拍出秋芸这些年的苦。

钟馗:我就是你,你就是我,你离不开我,我也离不开你,不过你是个女人,劳累了吧。不要瞒我,我是个鬼,一个丑陋的鬼,男人假扮钟馗都嫌弃操劳,你一个女人扮我,难为你了。

秋芸:不,我不嫌操劳,我演得很痛快,你回来,我从小就等着你打鬼,等着你打鬼救我,你别走。

她真的痛快吗?

如果真的痛快,为什么又要用“等着你救我”?

记得秋芸成名角后,曾经和父亲说:

我的全本钟馗就做成一件事

媒婆的事

这些年,她一度挣脱女儿身份,试图逃脱女性命运。

可一个女人因扮演男人而成功,并不意味着这个女人就此得救。

秋芸始终也渴望有一个归宿保护自己,她羡慕钟馗的妹妹,哥哥死后仍惦记着她的归宿。

但自始至终,都没有这样一个男人出来保护自己。

父亲不能,自己喜欢但已婚的张老师不能......

她只好自己在台上造一个钟馗出来,自己打鬼,自己保护自己。

可个中逃不脱的凄楚悲哀,只有秋芸自己知道。

多年前,拍这部电影时,保守的社会环境下,黄蜀芹并没有下意识地想到女性意识、女性独立,只是说:

这是我主动非常想拍的一部电影,这部戏拍得很痛快,人生有这么一次酣畅淋漓的表达,也就值了。

04

有意识的女性主题

如果说,这第一扇“窗”完全是黄蜀芹导演无意的本能举动。

那么之后,黄蜀芹则是有意识地照拂女性。

比如《村妓》。

影片讲述湘西地区的人因为贫穷,生成一条不成文的习俗——丈夫在家耕地,妻子到城里的船上做生意挣钱,也就是当妓女。

电影改编自沈从文小说《丈夫》。

仔细看片名。

“丈夫”到“村妓”,男性视角到女性视角。

不难看出黄蜀芹在改编的过程中,尤为侧重表现女性跌宕的命运和心理。

《村妓》之前,更重要的则是《画魂》,这大概是黄蜀芹作品系列里,最广为熟知的一部。

《画魂》里安排了三个女人。

第一个女人:千岁红。

怡春院头牌。

每次出门,少不了一堆男人围观吹捧。

连老鸨都要跪地巴结她多签一年“合约”,风光无限。

可最后冒犯了客人,依旧不声不响就被拿了性命,还被扒光衣服,赤身裸体丢到冰天雪地的妓院门口。

第二个女人:

贺琼,上海美术学院的学生。

当年,和潘玉良一起到西方艺术圣地巴黎学画,继续深造。

后来,因为男友薛无在巴黎街头做娼妓,落下一身病,撒手人寰。

唯独潘玉良,有一个好结局。

她原本也是妓女出身,碰上了正直开放的丈夫潘赞化不介意她的过往,帮她赎身。

这当然是潘玉良最大的运气。

但这还不足以决定潘玉良一生的结局。

潘玉良这辈子自发做过的最正确的两件事:

一是不顾所有人的意见,坚持画西洋画,甚至裸体画;

二是离开守旧的故乡,前往法国。

虽然她的自由是男人给的,但她的传奇却是自己创造的。

说到底,女性议题,摆在今天都说不清楚。

尤其是放在近期,更是好一出“魔幻现实主义”。

毕竟,连“独立女性”这个词,都成了“负面”。

似乎这个议题本身已成了一种罪恶的“根本来源”。

庄稼被乌鸦吃光了。

想的不是怎么保护庄稼,赶走乌鸦,而是拔光庄稼,“及时止损”。

想想,实在是匪夷所思。

05

纯粹与被遗忘

回到开头那个话题——遗忘与被遗忘的人。

重点的不是遗忘,而是为何被遗忘。

在黄蜀芹的最后一次访谈中,她常提起一个词:往后缩。

当年她参演桑弧导演的《不了情》,演着演着就不想演了,“往后缩”。

当年她在学校看到男生,人们横冲直撞,她还是“往后缩”。

这几乎可以代表着黄蜀芹的性格,遇事不争,听其自然。

也就是我们常说的,没有存在感。

也是这个原因,别人不想拍的,她都会毫不犹豫地接下来。

《当代人》,一个很老套的题材,却让她正式进入导演的行列。

《画魂》,明知道无法平衡商业与艺术,却成了她最为人所知的电影。

也是这个原因,使得她对电影少了一份杂质,多了一份纯粹。

《人·鬼·情》,坚持自己的感觉,所以才能成为女性电影杰作。

《围城》,坚持电影的制作,所以才能成为一代经典。

可以这么说,因为“纯粹”,所以“不争”,因为“不争”,所以常被遗忘。

但,也正因为“不争”,正因为“纯粹”,才更懂得自己想要的是什么。

放眼今天的导演,大家实在都是太过“聪明”了。

所以,从女性的角度——

我们感谢电影能有黄蜀芹这样的女性导演,早早地觉醒,把女性故事化作影像,指明前路。

从电影的角度——

我们感谢黄蜀芹导演到了不惑之年,仍能对电影有着“只要看得见那个摄影机,在旁边听它转的声音,做什么都愿意”的渴望和热情。

说到这里,Sir不由想到了《天堂电影院》的最后一幕。

多多打开了艾佛特留给自己的遗物。

银幕上,是长达三分钟的接吻画面。

那些被神父阉割的浪漫,多年后被重新拾起、剪接。

童年的记忆,一帧帧回到眼前,多多渐渐笑了,但边笑边流着泪。

这或许就是这些电影和电影人于现实的力量。

——纪念雅克·贝汉,纪念黄蜀芹。

本文图片来自网络

编辑助理:罐头盖的日与夜

原标题:《今天圈内都在悼念的人,比你想象中更美》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司