- +179

闻一多父子艺术作品清华展出,不只是《红烛》

闻一多说,“诗人主要的天赋是爱,爱他的祖国,爱他的人民。”水木清华,钟灵毓秀,优良的文化传统和光荣的革命传统是清华人塑造的两个传统,而闻一多先生毫无疑问是最杰出的代表人物之一。

近期,“红烛颂:闻一多、闻立鹏艺术作品展”在清华大学艺术博物馆展出,呈现闻一多、闻立鹏父子二人的艺术才华。清华艺博希望观众在欣赏两人的艺术作品的同时,也思考他们的美学价值,感悟他们的精神魅力。

闻一多(1899年-1946年),1899年生于湖北浠水。1912年入清华学校,1922年毕业留美专攻美术。1925年归国,历任北京艺专、武汉大学、青岛大学、清华大学、西南联大等校教授及文学院长、中文系主任等职。1946年7月15日被特务暗杀于云南昆明,终年47岁。

闻一多

闻一多是著名诗人,早年热心于新诗的创作与理论研究,以《红烛》《死水》两诗集及倡导新格律诗,开一代诗风;同时亦为知名学者,融通中西传统与现代研究方法,在中国古典文学领域颇有造诣;抗战后期基于对国民党专制腐败之义愤,投入民主运动。抗战胜利后,坚决反对国民党发动全面内战,反独裁、反内战、争民主,无私无畏一身正气。1947年朱自清先生在《闻一多全集》序言中以“诗人、学者、民主斗士”总括其一生。

展览总策划杜鹏飞在前言中写道,“作为诗人、学者和民主斗士的闻一多先生,是广为人知的,不过,闻先生的艺术才能,却少有人知。”澎湃新闻了解到,此次展览则着力展示其美术方面的成就,集结了那些年代久远,散佚的资料。

展厅现场

展厅现场

1912年,13岁的闻一多考入清华学校(清华大学前身),随即在图画课中表现出特殊的艺术天分。1919年9月,在美籍美术教师司达尔女士的影响下,他与杨廷宝、方来等人共同发起清华美术社,组织绘画练习,探讨艺术理论。次年12月,他又与浦薛凤、梁思成等人发起成立研究文学、音乐及各种艺术形式的社团“美司斯”(社名取自缪思女神Muses的音译)。1921年11月,他与梁实秋、顾毓琇等人成立清华文学社,开展新文学创作与评论。梁实秋称:“一多作诗的时候拼命作诗,治学的时候拼命治学……全神贯注在艺术里,把人生也当作艺术去处理。”

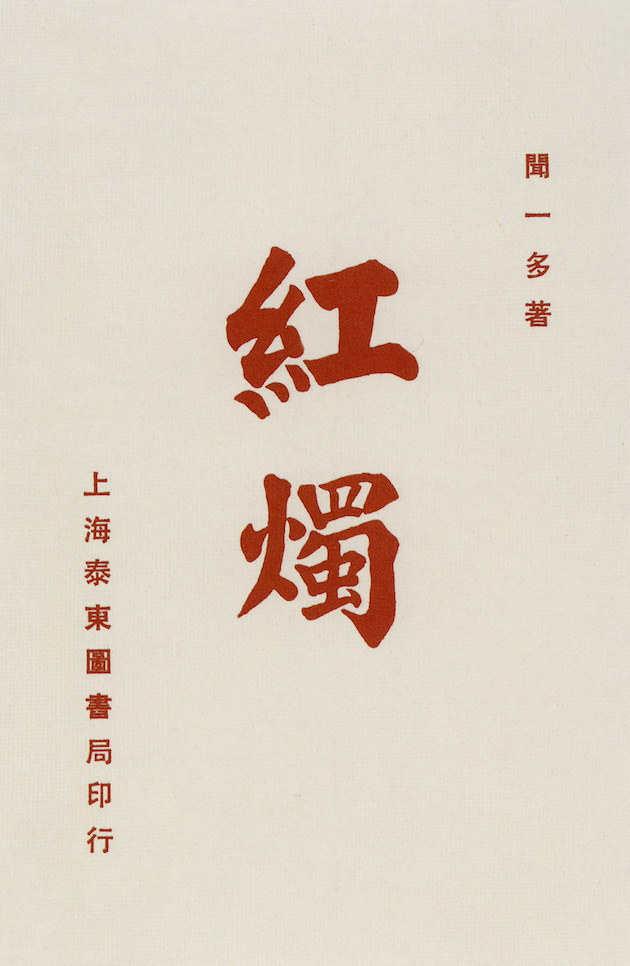

《红烛》,作者、封面设计:闻一多,1923年9月初版,清华大学图书馆藏

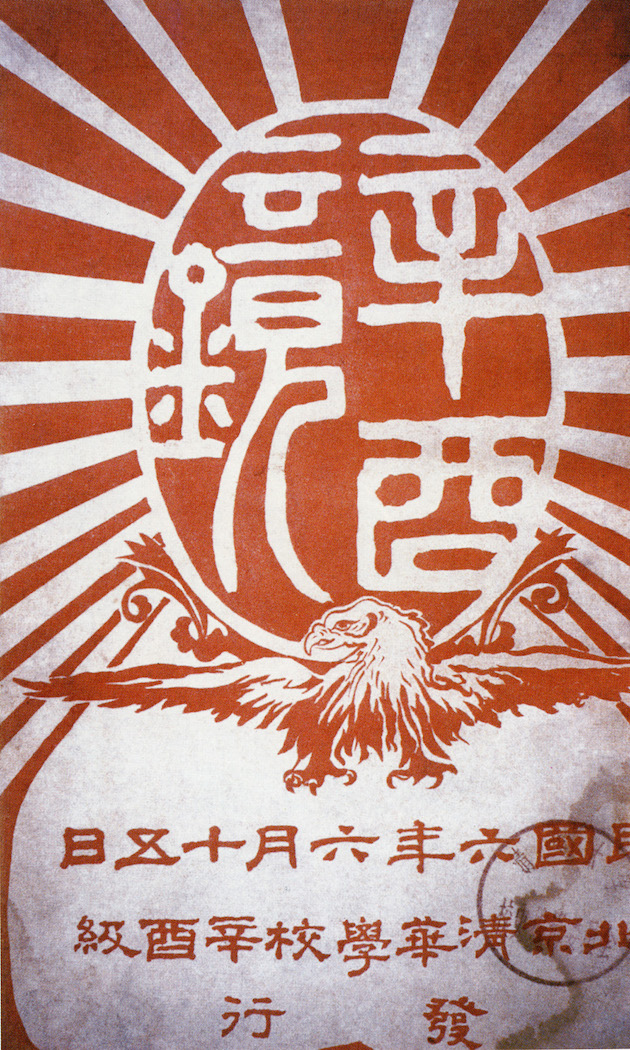

《辛酉镜》封面,封面设计:闻一多 ,北京清华学校辛酉级发行 1917年6月,清华大学校史馆藏

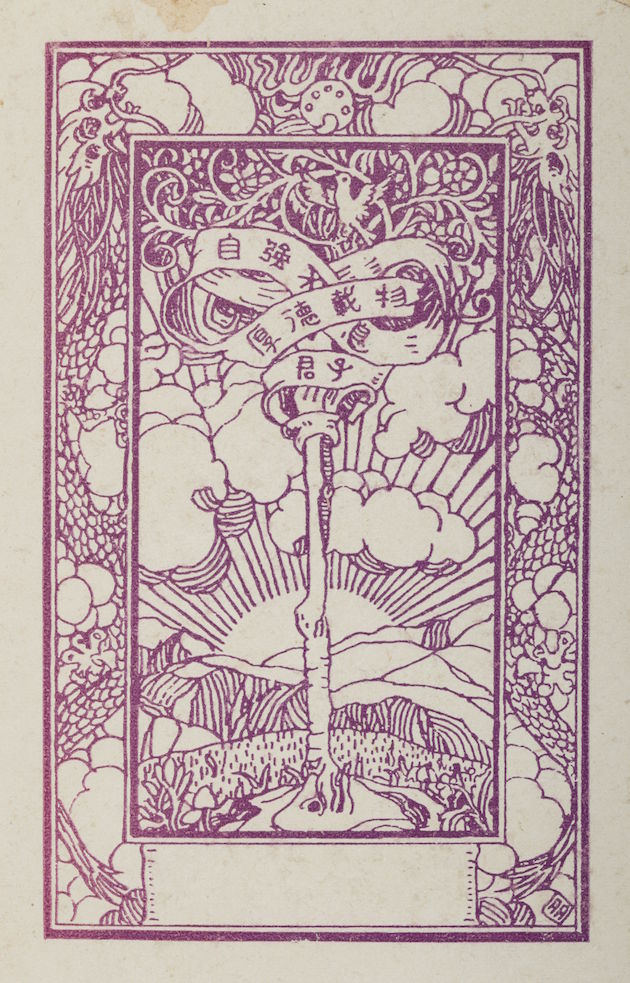

1921年《清华年刊》藏书票,“君子:自强不息 厚德载物”,闻一多

1922年7月16日,闻一多从上海乘船前往美国,进入芝加哥美术学院学习美术。他在美国留学时期,对故土的思念之情从未消歇:“我想的是中国的山川,中国的草木,中国的鸟兽,中国的屋宇——中国的人。”这种情绪在他的诗集《红烛》里有集中的体现,由此奠定了闻一多在中国新诗历史上的地位。他同时代的文化人谈起当时文人,都认为“由学西洋文学而转入中国文学,一多是当时的唯一的成功者”。实际上,闻一多也是由西洋美术转入中国美术的成功者。统揽造型艺术和诗歌文学的疆域,贯通东方与西方文化的追求,由艺术形式之美跃入灵魂内涵之美。这成为闻一多独树一帜的生命灵韵。

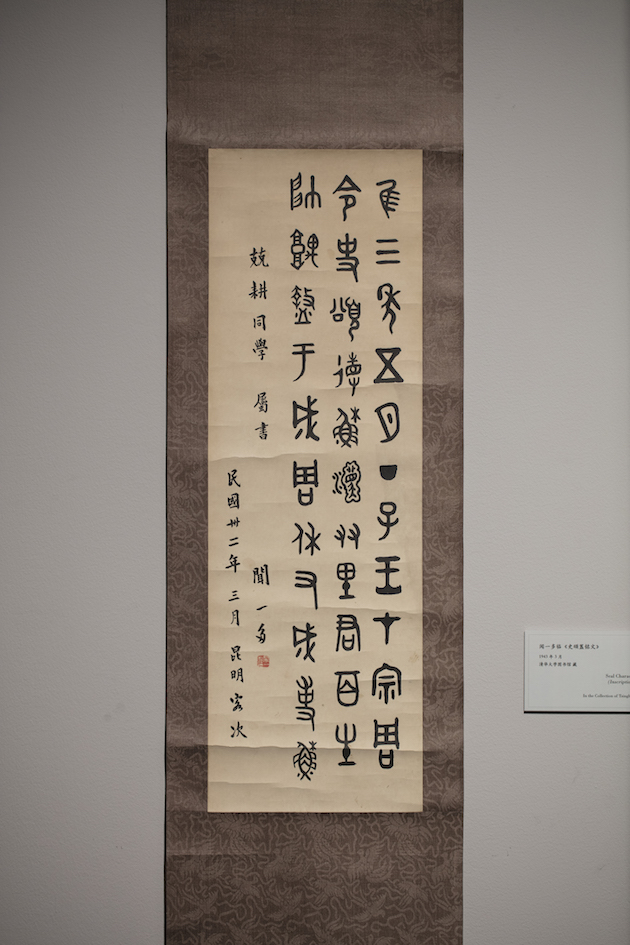

展厅现场,闻一多书法

《重安江链子桥》,闻一多,纸本铅笔 18.0cm×13.5cm 1938年3月24日

“1932年秋,闻一多受聘于母校清华大学,担任中国文学系教授。1937年抗战全面爆发,他随校南迁长沙,旋又参加湘黔滇旅行团徒步从长沙到昆明,途中以画笔记录了沿途风物,留下珍贵的50余帧速写作品。在昆明西南联合大学的艰苦岁月里,他沉潜于学术,一度以治印取润贴补家用,留下数百方篆刻作品。闻一多虽然最终以诗人、学者和近代民族解放与民主运动的献身者而为世人所铭记,但是他的一生也留下了大量的艺术作品,一直游走于文学与美术之间,并将二者紧密地联系在一起。《闻一多全集·美术卷》计收入绘画作品38幅、书籍装帧设计及插图37幅、书法作品52件、篆刻作品561方。”关于闻一多的艺术创作,杜鹏飞这样写道。

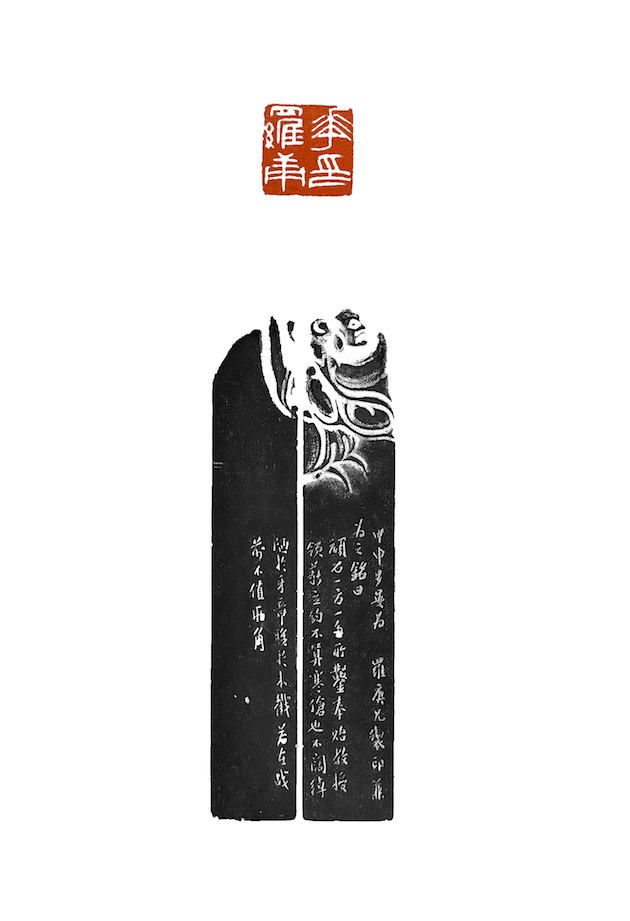

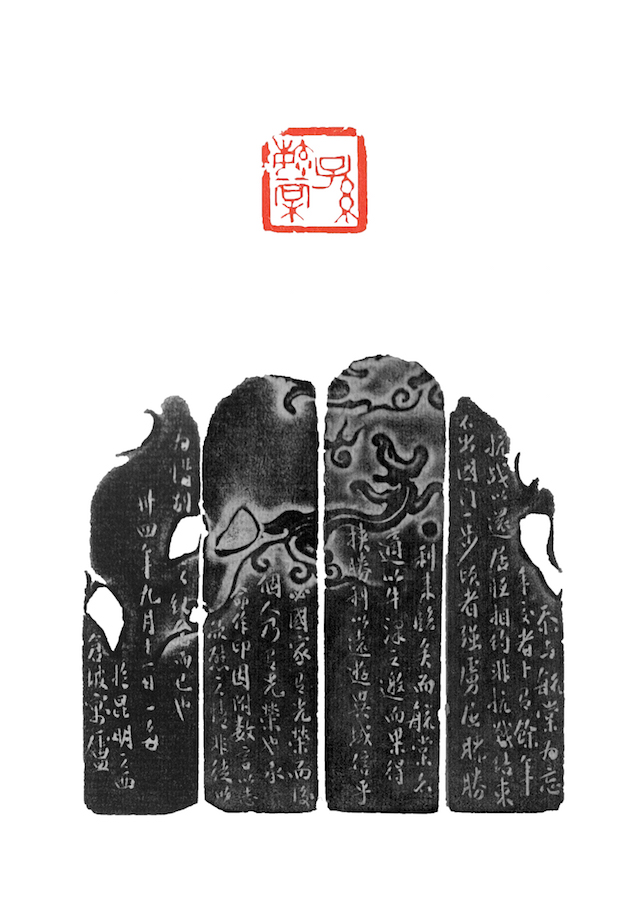

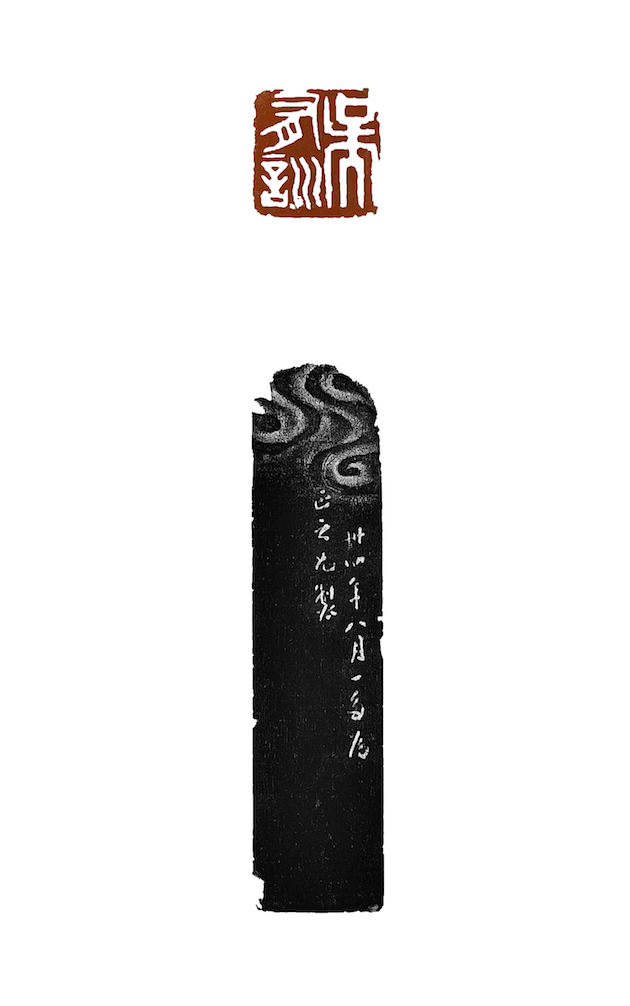

值得一提的是,篆刻是闻一多先生艺术创作的重要方面。早在1927年起,闻一多已迷恋篆刻,是年写给好友饶孟侃的信中,他将篆刻比作自己“妙龄的姬人”,从信中所附5枚印蜕,可知他当时的篆刻已有相当功力。

佩弦藏书之鈢,闻一多刻,清华大学档案馆藏

华罗庚印,闻一多刻,华苏提供

孙毓棠,闻一多刻,李胜业提供

吴有训,闻一多刻,吴军捐赠,清华大学艺术博物馆藏

在国立西南联合大学时期,因物价暴涨,货币贬值,闻先生一家的生活陷入困境,“书籍衣物变卖殆尽,时常在断炊中度日。”于是在友朋鼓励下,闻一多开始悬润为人治印,通过篆刻所得贴补家用。润例由浦江清教授撰文书丹,梅贻琦、蒋梦麟、冯友兰、朱自清、潘光旦、沈从文等12位著名教授联合署名,其规格之高堪称篆刻史上之最。据传闻一多治印逾千,然而现在欲睹实物却非易事。据悉,此次展览展出闻一多亲手钤盖的印谱5册,自用印3枚,为朱自清、华罗庚、孙毓棠、冯友兰等好友所治印章5枚,皆为首次公开展示。从中不仅可窥闻先生篆刻艺术之神采,亦可从孙毓棠、华罗庚两方印章边款中,感受闻先生的风骨与诙谐。

艺术不仅滋养塑造了闻一多先生伟大的精神品格,并且潜移默化地渗透到他对子女的教育中。儿女不仅品格高尚,学有所成,而且多才多艺。特别是三子闻立鹏,受父亲影响,从小喜欢文艺。

闻立鹏

闻立鹏,1931年出生于湖北浠水,中国著名油画家,中央美术学院教授。1937年抗日战争爆发,闻立鹏随父亲闻一多离别清华园辗转昆明,1947年进入解放区北方大学文艺学院美术系学习,1949年随军入北平,后随部与北平国立艺专美术科合并成立中央美术学院,继续学习、工作,1958年毕业于中央美术学院油画系,1963年毕业于中央美术学院油画研究班并在油画系任教。曾任中央美术学院油画系主任、中国美术家协会油画艺术委员会副主任、中国油画学会副主席。

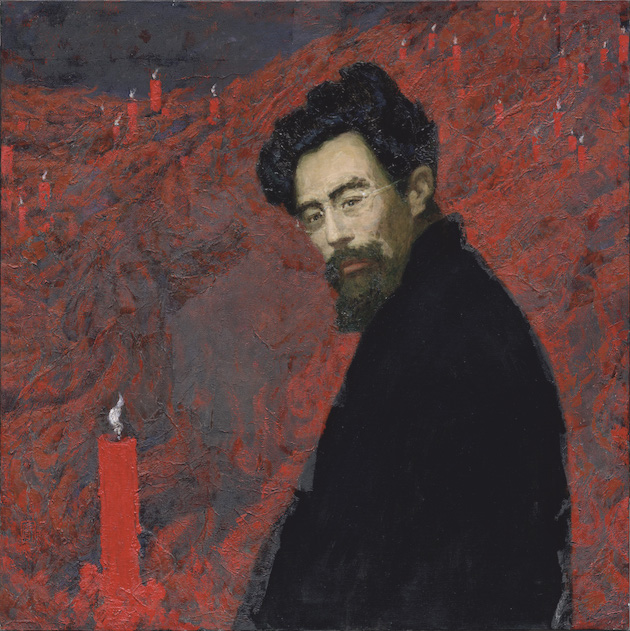

《闻一多像》,闻立鹏,布面油画 116cm×116cm 2016年

《闻一多肖像组画——牺牲》,闻立鹏,布面油画,162cm×130cm,1988年

童年的经历对闻立鹏的性格、气质都有深刻的影响。20世纪70年代后期,中国人民获得精神解放之后,画家被长期压抑的激情得到抒发的机会,闻立鹏画出了《大地的女儿》《红烛颂》《疾风》等作品。从这些作品可以看出闻立鹏继承了父辈对崇高、对英雄主义的追求,这种追求因为特殊的历史遭遇而增加了深沉凝重的感情色彩。近三十余年的风景画创作蕴含悲壮、崇高的意境与内涵,以象征性的色彩,主观性的构成,形成了独特的艺术风格。

《红烛》来自闻一多第一部诗集的序诗,它以燃烧的红烛比喻吟唱的诗人。燃烧的蜡烛自古以来就是中国文人熟悉的带有感情色彩的象征符号。红烛燃烧成灰,同时放出光明,闻一多讴歌的是“掺杂着伤心之泪的创造光明的燃烧”(谢冕论闻一多)。这与传统诗文中充满无可奈何的悲哀的蜡烛形象既相通,又有变化。而闻立鹏在作品《红烛颂》中强调的是红烛创造光明的燃烧,省去了“伤心之泪”。他曾说过:“自开始学画的那一天起,我就盼望着有朝一日用自己的画笔来表现父亲崇高而亲切的形象”。

作为一位画家,闻立鹏遭遇过太多的政治风涛。随着环境和心情的变化,其作品呈现出新的风韵。他把目光投向峰岳的雄伟、岩石的坚洁、森林的邃密。大自然为争取自由的生命所表现的无穷力量,在他的心灵中产生巨大的共鸣。他的风景创作,不是寻求类型,而是创造有“个性”的意境。正因为如此,观众可以从它们的形式得到审美享受,从它们的意境得到某种精神的感悟。“深沉、宁静、神秘”的旋律的变奏中,闻立鹏逐渐向抽象形式接近。作者的意图是“不仅要表现一种壮丽的美,更要表现一种刚健的力,创造悲怆激昂的情绪气质,表达深沉的生命抗争意识”。

《白石系列:悲怆篇三号》,闻立鹏,布面油画 80cm×100cm 1990年

《子夜白桦》,闻立鹏,布面油画 130cm×162cm 2007年

正如展览学术主持水天中写道的,“从对崇高、壮美的悲剧性追求的态度,可以感觉出一个时代艺术精神的发展特质。因为这种追求从本质上说,是对高尚、伟大的人类灵魂的追求。正是在这一点上,闻一多的诗歌和闻立鹏的绘画在中国现代文化中有着不可替代的深远意义。”

展览将展至2022年7月3日。

- 美乌新版矿产协议曝光

- 商务部:中方将密切关注美方动向

- 节后机酒价下降,错峰出游成趋势

- 中共中央、国务院:支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景

- 上交所启动百家民企大调研

- 牛顿第一定律是什么?

- 高适、岑参、王昌龄是唐代哪个流派的代表人物?

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司