- +1

日常生活跑题指南 | 翁贝托·埃科

翁贝托·埃科 (1932-)

如何度过有意义的假期?如何把电报扔进垃圾箱?如何辨别色情电影?如何吃冰激凌?……在意大利百科全书式的作家翁贝托·埃科的书《如何带着三文鱼旅行》中,他以戏谑的语言对我们从未想过的问题给出解答,又对我们习以为常的生活提出质疑。一个个无厘头的话题,在他笔下变得既有趣又深刻,这些问题看似玩世不恭却指向了我们日常生活中的荒诞层面。

我们从此书中摘取其中四个“如何”,比如上网查资料却根本记不住任何东西时该如何利用网络来记忆、如何做自己的时间管理大师,或者当我们躺在家里却突然想研究哲学时应该从哪里入手……这些看似不正经的日常生活指南,说不定真的会给我们带来一些跑题或者走神的灵感。

下文经出版社授权发布。

如何利用网络记忆

前一段时间,我在《快报》专栏上写了一封信,是写给未来的小孙子的。我在信中鼓励他要运用自己的记忆,而不是遇到什么问题都去上网查询。当然了,网络已经成为一个必不可少的资源库。结果立刻跳出一个网络“塔利班组织”,我不记得在哪个博客里,他们说我是网络的敌人(又是老一套)。就好像你批评在高速路上以一百八十公里的时速飙车,指责酒驾,却有人站出来说你是一个反对汽车的人,让你别开汽车了。

与之相反,在上一期的《快报》中,欧金尼奥·斯卡尔法里——他提到我前一期的专栏文章,我在文章里写到那些参加《遗产》节目的可怜虫——这些人永远活在现在,对于他们来说,希特勒和墨索里尼好像生活在一九六〇、七〇或八〇年代——(温柔地)从另一个方面指责我态度过于极端,他说在查找资料时,不能全靠网络。

斯卡尔法里分析说,正是网上人工记忆造成的“扁平化”,让新一代人得了健忘症。他同样分析说,对于网络的应用让我们觉得自己和所有事、所有人都有接触,但实际上这会让我们陷入孤单。这是我们这个时代的两种疾病。

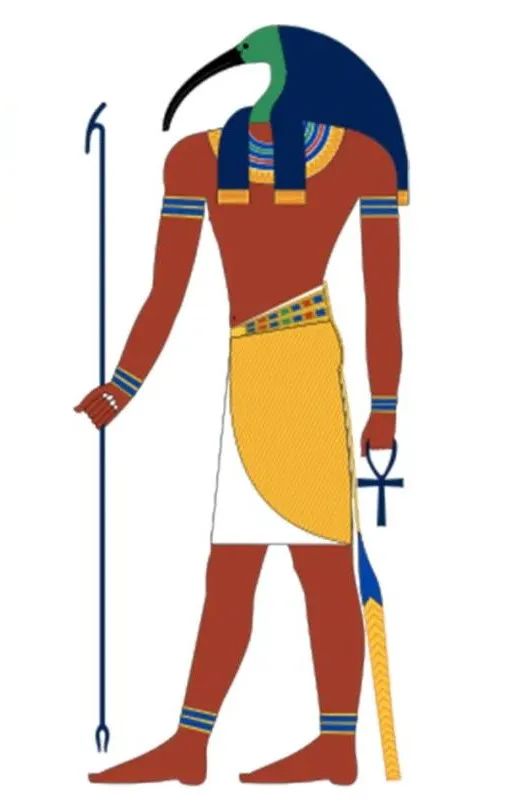

透特是古埃及神话中的智慧之神

我很赞同斯卡尔法里的说法,我自己也写了很多相关的东西。斯卡尔法里引用柏拉图《斐德罗篇》中的一个段落,法老谴责埃及的透特神,因为他发明了文字,却使人类因此失去了利用记忆力的好习惯。但最后的结果是,文字让人们记住他们读过的东西,正是因为文字的缘故,才会出现像《追忆似水年华》这种记忆的赞歌。这就好像说,大家可以好好使用网络,同时也要好好锻炼记忆力,甚至可以试着记忆出现在网络上的东西。

电影《追忆似水年华》

问题在于,我们无法彻底抛弃网络,就像从前我们无法回避机械化、汽车和电视。网络已经存在了,即使是专制也无法将它抹去,因此人们现在不仅要看到网络的风险(很明显),还要学会适应它(更要教育好年轻人),用一种批判的方式使用它。

试想,一位好老师要学生就某一主题做个研究,他知道无法阻止他们不费吹灰之力地上网去找一些现成的东西。于是老师可以让学生在网上找十个关于那个主题的研究,然后对照他们找到的结果,指出这些网站的共同和不同之处,分析哪个网站比较可靠,还需要去查阅一些书籍(尽管可能只是翻一下词典)。

这样一来,学生一方面从网上找到了他们需要的信息——不让他们上网查资料也很蠢——另一方面也开动脑筋进行了思考,他们会建立关于这个主题的个人记忆。除此之外,老师会发现,让学生对照找到的结果会使他们获得面对面交流的乐趣,从而避免了孤独。

现在难免会存在一些过分依赖网络的人,他们已经无法摆脱孤独地面对屏幕的处境,自己也沉迷于其中。假如家长和老师都无法让他们从这个地狱循环中走出来,那就要把他们与那些瘾君子、种族主义者、自慰狂、神秘主义者和算命先生的拥趸放在一起。对于这些边缘和退化的生活方式,每个社会在每个时代都要严肃面对。

如果说现在这些“病人”数量众多,那是因为五十年来,我们这个地球的人口从二十亿增长到了七十亿。这并不是网络带来的孤独造成的,而是人类过于频繁的接触造成的。

二〇一四年

如何在媒体的纷乱中生存

上个星期《共和国报·星期五》杂志上,米凯莱·塞拉遇到了一个难题,他要回应一封读者来信,这位读者告诉他(我用我的话概括一下):电视和报纸上说,意大利人现在充满了仇恨和敌意,但我和邻居还有同事聊天时觉得他们都是很平和的人,一点儿也不反社会;在脱口秀节目上,大家是有些横行霸道,但在日常生活中,除了偶尔不礼貌的行为,我感觉大家说话时都彬彬有礼,假如冒犯到别人,也会说对不起。

我在报纸上读到,种族主义势力抬头,但在现实中,我看到人们会拿一欧元给那些卖玫瑰的黑人,而不是朝他们开枪。媒体是不是在抹黑我们?不仅如此,媒体是不是在引导我们,鼓励我们表现得更糟糕一些?

塞拉的回答很睿智,我抄录在这里:您说得对,但我们现在想象一个没电视和报纸的世界,我们没有任何消息来源,难道这是一个更好的世界吗?因此我们要尽量带着批判精神,对大众媒体传播的东西有所选择地接受,我们要学会在纷乱中生存。

但是,电视和报纸到底怎么了,怎么会丑化我们生活的世界呢?事实是,自从报纸产生以来,一直如此:假如你想找到抨击报业的例子,可以去看看莫泊桑的《漂亮朋友》,你会发现现今媒体的毛病根深蒂固、由来已久。

我们爷爷辈、父亲辈的报纸上充斥着各种凶杀案件,有时报道和调查会持续几个月,甚至几年,和二十世纪三十年代的“布鲁内里卡内拉失忆症事件”相比,这些年加尔拉斯科和科涅两地的凶杀谜团,简直只是流星飞逝而已。

如今新闻在数量上突飞猛进,但质量并没有提升,但我们知道,当量变达到一定的限度,会发生质变。

二十世纪五六十年代的电视节目——“政治论坛”,的确可以称得上公民教育的模版,这个节目之所以能取得成功,是因为每星期只播一期,而且只有一个电视台播。

现在,有七个电视台每天播这类对话节目,你就看吧,只能大喊大叫,否则根本没人能听到你说什么。我记得我有个朋友要搞一个类似的节目,我给他出了一个绝妙的主意,我让他在口袋里准备一个遥控器,假如有谁打断别人,那就切断他的声音,他会像个傻瓜一样上演哑剧。

这样一来,可能大家都不抢着说话了。这位朋友先是热情地对我表示感谢,但他后来的做法和别人一样:可能有人告诉他,假如大家没有这种争先恐后表达自己的劲头儿,听众会很快厌烦,马上换台。

现在,新闻数量激增带来的麻烦越来越多了:如果说以前报纸只有四页(我说的是战争年代),现在报纸大多有六十页,并不是因为这个世界上发生了更多事情,相反,客观来说,一九四三年到一九四五年间,从种族灭绝到核武器,发生的事情远远比现在多。

为了填满那六十页版面,除了刊登让报纸生存下去的广告,记者还要夸大其词,不仅要在报纸的头版头条上说些令人发指的事儿,在第二版和第三版也要继续说,在一天中通过十个记者的角度谈论同一事件,最好让人觉得发生了十起事件。为什么要用广告填满六十页报纸?为了撑足六十页。为什么非要做六十页那么多?为了有更多的广告。

就像你们所看到的,我们在数量上无法优化,便牺牲了质量。塞拉说:我们要学会用批判的眼光看待问题,要学会辨别好坏,这就要求学校加强阅读教育。

但现在的问题是(可能是信息太多的结果)年轻人已经不看报纸了,看报成了退休人士的消遣。日报已经战胜了周刊,还有日报的周刊化(这是因为晚间电视已经抢先播报了日报上的最新消息),一方面让周刊陷入危机,另一方面让日报变得无法卒读,年轻人都去上网了。并不是网络上没有信息泛滥的问题,但至少让人觉得是自己在选择想要看的内容,虽然这并不是事实,而且我们在网上会看到更多虚假消息。

因此,真是一团糟,假如有人让我提出一些明智的建议,我的智慧可能让我告诉大家:没辙。

二〇一〇年

如何使用时间

我打电话给牙医,想跟他预约一下看牙时间,他告诉我未来一周日程都排满了,已经没有任何空档了,我相信他的话。这是个严肃的专业人士。但当有人邀请我去参加研讨会、圆桌会议,去主编论文合辑、写文章或当考官,我说我没时间,结果没人相信我,他们说:“得了吧,教授,像您这样的人,总能找到时间的。”很明显,大家都觉得我们这些人文学者不是真正的专业人士,而是些游手好闲的家伙。

我算了一笔账,也想请那些跟我工作性质差不多的人看一下,情况是不是这样。一个非闰年有八千七百六十小时,每天八小时睡觉,一小时起床、洗漱,半小时脱衣服上床、在床头放一杯矿泉水,每天吃饭时间是两小时,这样算起来,四千一百七十小时就没了。每天两个小时在路上,一年是七百三十小时。

每个星期上三次课,每次课两个小时,一个下午要接待学生。大学的工作,在二十周的上课时间里:上课二百二十小时,加上二十四小时的考试时间,十二小时的论文答辩,七十八小时的各种会议。还有,每年至少要读五篇论文,每篇三百五十页,每页至少看两遍。修订前看一遍,修订后看一遍,每页需要的时间是三分钟,这就要花一百七十五个小时。还有考试阶段,学生的小论文很多都是我同事看的,我只负责读四篇,每篇有三十页,每页要用五分钟,加上初步讨论,这就是六十小时。不算做研究的时间,已经花了一千四百六十五小时。

我编辑了一份叫“Versus”的符号学杂志,每年出三期,一共约三百页。还不算阅读后来没有采用的稿件花的时间。每页花十分钟(评估、复审、校对),这又是五十小时。

出于个人科研兴趣,我还负责两套丛书的编写,每年要出版六本书,一共一千八百页,每页需要花费十分钟,这就是三百小时。

因为还要审核我作品的翻译:论文、书、文章、会议报告,我只检查我会的语言,每年大概有一千五百页,每页需要二十分钟阅读,查看原文,和译者进行讨论,有时候是面对面讨论,有时候通过电话或邮件,这部分工作要花五百个小时。

另外还要写东西,抛开写的书,单是论文、研讨会发言稿、报告、讲义,加起来可能有三百页。

构思、做笔记、打字、修改,每页至少需要一小时,又是三百小时。

写一篇“密涅瓦火柴盒”的专栏文章,要找主题,写提纲,查资料,撰稿,修订到适合的长度,然后邮寄出去,乐观地说需要三小时;每年五十二周,就是一百五十六小时(还不算其他零零散散写的文章)。

最后还有回邮件的时间,每个星期有三天,从早上九点到下午一点我都在处理邮件,虽然无法处理完,也要花掉六百二十四小时。

我算了一下,一九八七年我只接受了十分之一的邀请,只参加了和我的学术研究紧密相连的研讨会,提出我自己和同事的研究成果,还参加了一些无法推辞的会面、学校的典礼和国家教育部门的会议,一共有三百七十二小时在参与活动,还不算当中折腾掉的时间。

这些活动很多都在国外举行,我在路上花了大约三百二十三小时。从米兰到罗马算四个小时,因为要坐出租车去机场,等飞机,航行,之后再坐出租车去罗马城里,入住宾馆,赶到会场。一趟去纽约的行程需要十二小时。

上面这些时间加起来,我大约已经用了八千零九十四小时。一年有八千七百六十小时,所以现在还剩六百六十六小时。

也就是说,每天只有一小时四十九分钟用于做爱,和亲戚朋友聊天,参加葬礼,看病,买东西和看戏。

你们也看到了,我没算读书的时间(书、文章和漫画)。这样算吧,用在路上的三百二十三小时,我每五分钟可以看一页,纯粹阅读,简单做笔记。那我可以读三千八百七十六页文字。假如一本书三百页,那我就看了12.92本书。

那抽烟的时间呢?每天抽六十根烟,花半分钟去找烟盒、点上然后熄灭,这就是一百八十二小时,根本没有这个时间,所以我要戒烟。

一九八八年

如何在家研究哲学

可能因为人们已经无法忍受垃圾电视剧,也可能因为这个世界上发生了很多糟糕的事,大家都需要反思,以期重新获得内心的安宁。

萨特和波伏娃

现在有很多场合都在重提阅读哲学著作的问题。可能是周日咖啡馆里的聚会,就像在巴黎一样,但其实谈到的都是我们在高中接触的哲学;一些专业哲学家对于哲学文本通俗化的解读,同样会吸引广泛的受众。

巴黎的花神咖啡馆 萨特和波伏娃是这里的常客

这种现象有跟风的成分,当然,大众媒体对哲学问题的简化也推波助澜,但潮流不容忽视。在这种情况下,我想给那些非专业人士提一些建议,还有那些在高中没学过哲学的人,或者说,去听一些所谓哲学家的讲座却完全没听懂的人。对于上面提到的人,我觉得有一条非常简单的途径:去阅读真正哲学家写的东西。

哲学当然不应该总是看起来很容易,有时它很艰深,但绝没有明文规定:谈论哲学的话必须深奥难懂。在哲学上,语言艰涩难懂既不是质量的表现,也不是恒久性的表现;通常,难度和它涉及的问题相关。有些哲学经典改变了我们的存在方式和思维方式,这些书都很难懂,除了专业人士,我不建议任何人去读亚里士多德的《形而上学》或者《工具论》,还有康德的《纯粹理性批判》,或者斯宾诺莎曲高和寡的《伦理学》。但是,还有些哲学家用比较平易近人的语言来谈论哲学,尽管他们也都写过很难读懂的著作。我给大家推荐几本小书,篇幅都在一百页左右,可以看到,不用太多专业词汇也可以研究哲学。

就先从柏拉图说起吧。我建议大家去读他的《克里同篇》。在这本书里,我们可以学到为什么公民行为不能逃避法律的约束(无论他是苏格拉底还是贝卢斯科尼)。然后是亚里士多德的《诗学》,你要忘记这本书讲的是古希腊悲剧,阅读时尽管假定它是侦探小说或西部电影创作指南。这个伟人在两千年前已经搞清楚了希区柯克和约翰·福特现在才发现的事情。你也可以读圣奥古斯丁的《论教师》:他在当中谈论如何跟儿子讲述日常琐事。这是一本睿智的书,既简洁又深刻。

尽管作为一个中世纪发烧友,我还是觉得很难从经院哲学的众多著作中选出一本来推荐给大家,因为如果推荐篇幅很短的作品,脱离整个背景去读的话,可能会走偏。我们姑且跳过这个坑吧,跳过那些纯粹的哲学著作,引导读者去读阿贝拉尔和爱洛依丝书信录(是呀,就是那些情书)。只要不期望里面有太多性爱描写,还是很值得一读的。

至于文艺复兴,可以读一下皮科·德拉·米兰多拉谈及人的尊严时的慷慨陈词。还有(假如有的话,不妨看看文选),读读蒙田的随笔。对症下药也行得通,读一读笛卡儿的《方法论》。还有一本著作在逻辑清晰方面堪称典范,那就是帕斯卡的《思想录》。另外,有一位哲学家的文字,就像吃完饭和朋友闲聊,引经据典,却又很有意思,这就是约翰·洛克的《人类理解论》。这套著作很长,我建议大家只看第三卷,谈论的是我们对于语言的使用。读的时候要采用刚才我提到的阅读亚里士多德的方法,你要想象洛克在谈论如今的现实问题,用他的观点去分析报纸的头版头条,还有电视上的辩论。

《天真汉》,伏尔泰 著,傅雷 译,上海译文出版社

至于启蒙运动时期,我只想说,大家可以读一读伏尔泰的《天真汉》,这是一本小说,读起来很愉快。十九世纪真的很难攻克,有很多又厚又难懂的书,但只有我们意大利人不觉得莱奥帕尔迪的《杂记》是高水准的哲学作品。最近法国人特别推崇这本书。我们也只需看看文选,在睡前读上一两页。我还有一个比较挑衅的建议,就是读一下康德。康德向来以严谨著称,不妨去读他为了赚外快在外面给人上课时写的讲义,讲的并不是自己擅长的领域,反倒流露出风趣的一面,当中会夹杂一些奇闻轶事,也会表达一些自相矛盾的观点。还可以读读他的《人类学文集》,标题看起来很吓人,但遣词造句与高级小报如出一辙。

《康德人类学文集》,康德 著,李秋零 译注,中国人民大学出版社

到这里这篇专栏文章也要结束了,我就不提近现代的哲学家了。除非你想跳着看一下,可以读读维特根斯坦《哲学研究》(不要被标题吓到)的一些段落。你可能时不时会说,这人是个疯子。是的,他是一个疯子,但就是这么疯狂!

二〇〇四年

本文节选自

《如何带着三文鱼旅行》

作者: [意] 翁贝托·埃科

出版社: 上海译文出版社

译者: 陈英

出版年: 2022-3

编辑 | 小千

主编 | 魏冰心

图源丨《汉娜·阿伦特》《新闻编辑室》

原标题:《日常生活跑题指南 | 翁贝托·埃科》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司