- +1

校勘学意义——跋《王原祁题画手稿笺释》

上海博物馆书画部凌利中新著《王原祁题画手稿笺释》(上海古籍出版社)梳理、笺释了新发现的上博珍藏王原祁的亲笔题画手稿。文人画家留在画作上的题跋包含与美术史和文化史研究相关的大量信息,正引起学者们越来越多的关注。古代画家的题画底稿大多不存,因此,最近重新发现的王原祁题画手稿弥足珍贵。它们不仅是研究王原祁绘画理论和创作过程的重要史料,也为麓台题画稿的传世刻本提供了校勘的可能性。

“澎湃新闻(www.thepaper.cn)”经授权刊发杨崇和为《王原祁题画手稿笺释》所写的跋,供读者一窥此书与校勘学的意义。

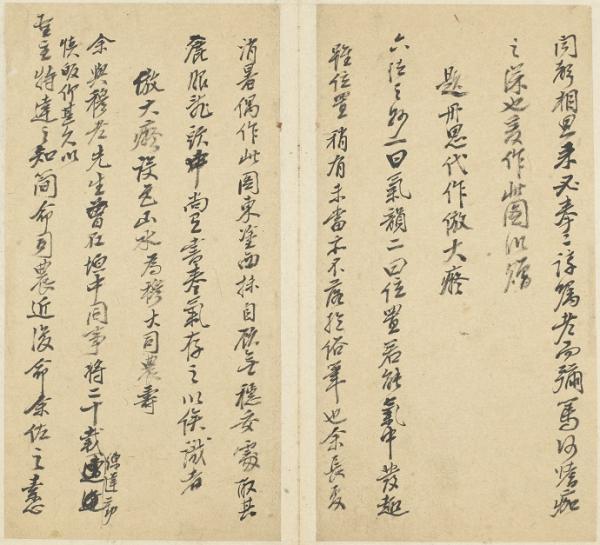

文人画家留在画作上的题跋包含与美术史和文化史研究相关的大量信息,正引起学者们越来越多的关注。古代画家的题画底稿大多不存,因此,最近重新发现的王原祁题画手稿弥足珍贵。它们不仅是研究王原祁绘画理论和创作过程的重要史料,也为麓台题画稿的传世刻本提供了校勘的可能性。由于使用稿本校勘的情形颇为复杂,笔者藉凌利中先生的《王原祁题画手稿笺释》付梓之际,罗列几种稿本校勘的实例并作讨论,或可为使用稿本校勘提供一些参考,并期抛砖引玉之效。

1931年陈垣先生在校勘清末沈氏刊刻之《元典章》后写了《校勘学释例》并提出“校法四例”,即对校法、本校法、他校法和理校法。迄今为止它们仍是古籍校勘的圭臬。我们知道,由于时间久远和历史上的认知问题,明代中期以前的稿本传至今天的可谓罕若星凤,在校勘诸如《元典章》这样的古籍时,能够有元代的刻本或抄本作为对校本已十分难得,故《校勘学释例》中并未论及如何利用稿本进行校勘。明中期之后稿本逐渐受到学者和收藏家的重视,清代稿本的存世量更是远超前朝。因此,在校勘明清人的著作时,稿本的使用成为必须考虑的选项。然则稿本的生成和传世情况十分复杂,分类方法亦见仁见智。若以稿本生成的时间顺序来划分,可以分为初稿、修改稿和定稿三种(陈先行《稿本简述》),而诸如手稿和誊清稿等可以根据其属性归入上面三种划分之中。由于稿本生成的复杂性,同一部书可能有不同性质的稿本存世。从理论上讲,刊刻时用的底本应该是定稿,但现实中往往并非如此。一方面刊刻所用底本未必就是定稿,可以是初稿或修改稿,另一方面,作者也可能在试印本(校样)上再做修改,这样初印本就成为最接近作者希望让读者看到的文本。所以校勘学存在着两派观点,一派认定刊印用的底稿本是权威文本(底稿派),另一派则认为初印本是权威文本(初印派)。二家各具其理,使用哪种方法,要看个案而定。下文中我们仅就使用稿本校勘时遇到的问题举例分析,并企图通过这些例子帮助: 校勘的目的或许不仅是最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌,有时是要最大程度上恢复作者写作的本意。在此使用“写作”而非“著述”,是因为并不是所有涉及校勘的文本都是著述文本,例如,私人信札通常不属于著述类的写作,但也常被刊刻,因此也会涉及校勘的问题。试举几种实例如下:

一、 作者修改稿本作为刊刻底本。钱谦益的《大佛顶首楞严经蒙抄》一书有顺治年间的初刻本和其手稿本同时存世。比对二者,发现它们的行格数、文字格式、版框尺寸、使用的特殊符号等全部相同。手稿为小楷书写,纸张也是雕版经常使用的红格纸。虽然这不是上版时用的写样本,但可以断定是初刻本之底本无疑。稿本中存有作者大量的修订删改,所以它是一个修改本同时也是手稿本。但对校勘者来说,它最重要的价值在于是刊刻底本,因此可以用于校勘包括初刻本在内的所有刻本和抄本。勘对之下,发现二者之间存在多处差异,现举二处: 《第十卷之一》第十二叶,刻本作“皆属想心”,稿本作“皆属思心”;《第十卷之二》第二十七叶,刻本以“为最后问”结束,而稿本中后面还有一整段注解共六行小字,仅其中的第二行被墨笔划掉。推测出现差异的原因,第一处差异可能是刊刻时的误读导致: 稿本中“思”字被涂改过,刻版时未经仔细辨认,被误作“想”。第二处差异的情况比较复杂,一种可能是漏刻,原因大约是六行小字为一整段,中有一行被作者勾去,刊刻时被误认为作者将整段均勾去,故而未刻。另一种可能是牧翁本人在校样上做了最后修改,将整段删去。此时需要应用“校法四例”中的本校法和理校法,对比前后文意来确定文本并出校记。从这个例子可以看到,即使是初刻本,在与稿本雠校时,仍然可以发现问题并使之完善。我们强调,这里讨论的稿本是用于刊刻的底稿本。

二、非刊刻底稿本的作者手稿在校勘中的作用。钱载的存世手稿中有一首咏锡斗的古体诗,乾隆初刻本《蘀石斋诗集》所印该诗(《蘀石斋诗集》卷二十五,第五叶)与手稿中有二处不同,刻本“匏尊王”手稿作“匏樽王”,刻本“是岁仆龄才十一”手稿作“是岁仆年才十一”。由于我们所见到此诗的手稿乃蘀石在京时书赠友人的诗札,并非作者晚年刊刻诗集时用的底稿。又据郭曾炘《匏庐诗存》记载,蘀石刻诗集时,某劂工尝亲见手稿,改窜涂乙,往往不能辨识。(见《匏庐诗存》卷七,《杂题国朝诸名家诗集后》第六十一首注)。了解到这些背景,我们可以得出结论,这份诗札并非作者在付梓时所确认的定稿。古人有改诗的习惯,这种情形在明清诗人的传世诗稿中颇为普遍,钱载的诗稿并非特例。此类手稿的价值应该在文献、文物、书法艺术以及研究作者的创作过程等方面,在校勘时只适合出校记,但不应据此修改初刻本的文本。如诗稿是在刻本之后所书写并与刊本有异,那么理论上它属于下一个新版本的内容,在对既有版本校勘时,也只适合出校记。

以上是书籍由原作者刊刻,后人使用其不同时期稿本校勘的两个例子。在这两例中,校勘的目的无疑是最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌。当书籍由他人所编辑并刊刻时,情况变得更加复杂。因为编者常会根据自己的意愿删改作者原来的文字,导致刊出的文本与作者的原文产生差异,我们来看下面的案例:

三、作者定稿本用于校勘编者所刊刻之本。白谦慎教授与章晖博士在研究王时敏写给王翬的七通信札手稿时发现,这些信札在刻入《清晖阁赠贻尺牍》时被编者王翬大幅度地删改了,例如: 将数札信删改后并为一札,隐去或改动信中人物的姓名,以及删除王时敏付给王翬润笔的内容,等等。事实上,书籍由他人编辑和刊刻时经常存在类似问题,编者会删去认为敏感的政治和隐私内容,或者一些无关紧要的生活琐事等(《〈王时敏与王翬信札七通〉考释》)。古人写信时也会自留底稿,笔者见过几种西庐老人的信札手稿,自留的底稿常用较大的纵幅纸张,字迹较为潦草并且常有修改;而寄出的信札多用一种较小的特制横幅纸张,字迹相对工整且几无修改。前者可视为信札文本的初稿和修改稿,后者其实是文本的定稿,也就是作者希望读者(这里的“读者”是一个特定的人,亦即收信人)看到的文本。他人在刊刻这些信札时不论出于什么原因进行删改,在信札定稿存世的情况下,校勘应以定稿为准。与上述钱谦益稿本的情况不同之处是,在本例中书籍编者并非原作者,因此原作者的定稿当视为最权威文本,即便是对初印本而言也是如此。

四、“编者稿本”常由“稿本”和“抄本”两部分组成,校勘时应区别对待。朱彝尊所编《明诗综》一书有部分手稿传世,这些手稿都写在无格的单页纸上,尺寸不一,并时有朱笔涂改,因此可以断定是作者的初稿或修改稿本。我们注意到,古人选取前人或同时代人的诗作编辑成集时,往往会在诗集中阐述自己的诗学思想,这些文字是编者的原创。所以《明诗综》这类“编者稿本”具有双重性质: 编者自己的著述文字是原创,应属于“稿本”;辑录的诗人的作品其实属于“抄本”。在利用这类“编者稿本”校勘时,这两种不同性质的文字应区别对待。将“稿本”部分用于校勘时,应和上述钱谦益稿本的例子相类。下面我们来看其中的“抄本”部分用于校勘的情况。《明诗综》中选有米万锺一首五言律诗《新秋泛清溪》,刻本中“渔灯簇小红”一句,在朱彝尊的手稿中被修改过,竹垞老人先抄录了勺园主人的原诗句“渔灯飞晚红”,然后将“飞晚”二字用朱笔点去,在边上写了“簇小”二字。这样的修改在竹垞老人的手稿中并非孤例。也就是说,朱彝尊作为编者修改了米万锺的原诗并将其刻入了《明诗综》,致使被改后的米诗成了《明诗综》刊刻的定稿。但从校勘者的角度看,校勘这部分文字其实属于校勘“抄本”,自然应该恢复原作者(而非编者)文本的本来面貌。这个案例告诉我们,在用“编者稿本”作校勘时,其初稿本的权威性可能会超过他的修改稿、定稿和初印本,这是因为它具有“稿本”和“抄本”的双重性质。根据稿本上的修改,我们还可以进一步分析朱彝尊改诗的目的,以及改后的句子是否比原诗更好等等。这类分析体现了稿本在校勘之外的价值,但并不是校勘学所关心的。

用稿本校勘非作者刊刻的书籍,我们举了以上的两种个案。这两例手稿的性质颇为不同,一为作者手稿,是作者的私人信札,非为刊刻之用;一为编者手稿,其抄录原作者文本时做了修改。但归纳起来,使用这两种手稿校勘的目的都是“最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌”,虽然这样做有时会违背编者的意愿。而进一步分析编者改动原文的初衷虽然具有很高的学术意义,但已不属于校勘学的范畴。

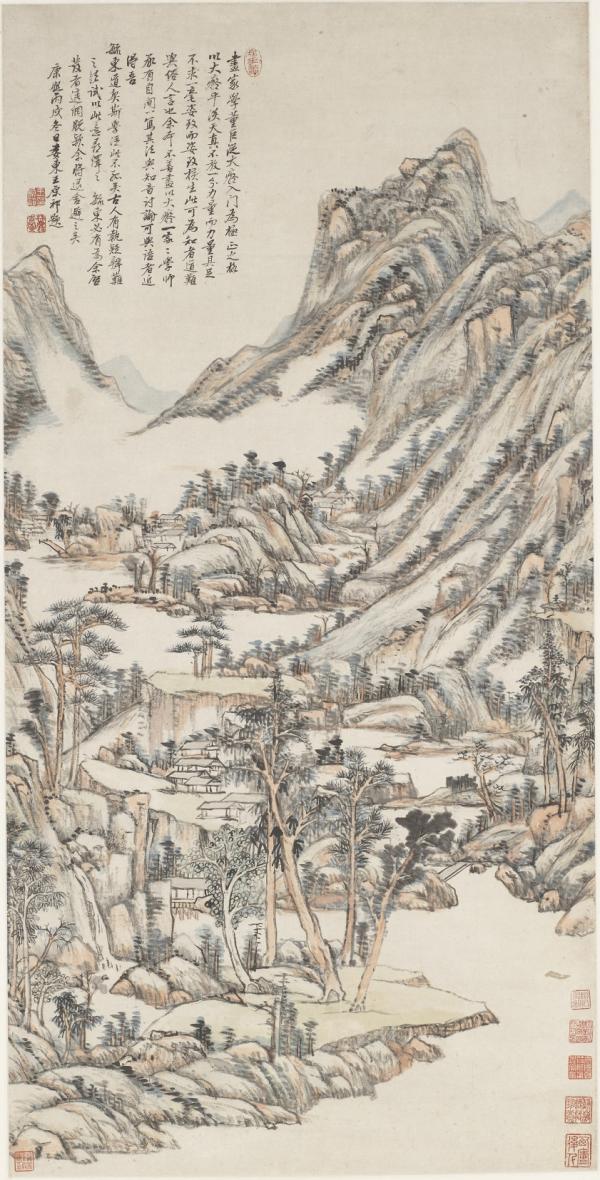

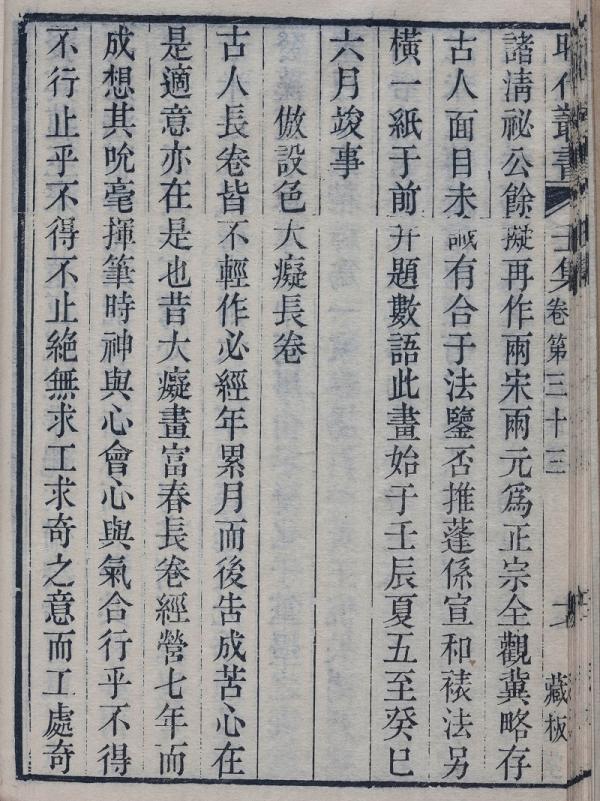

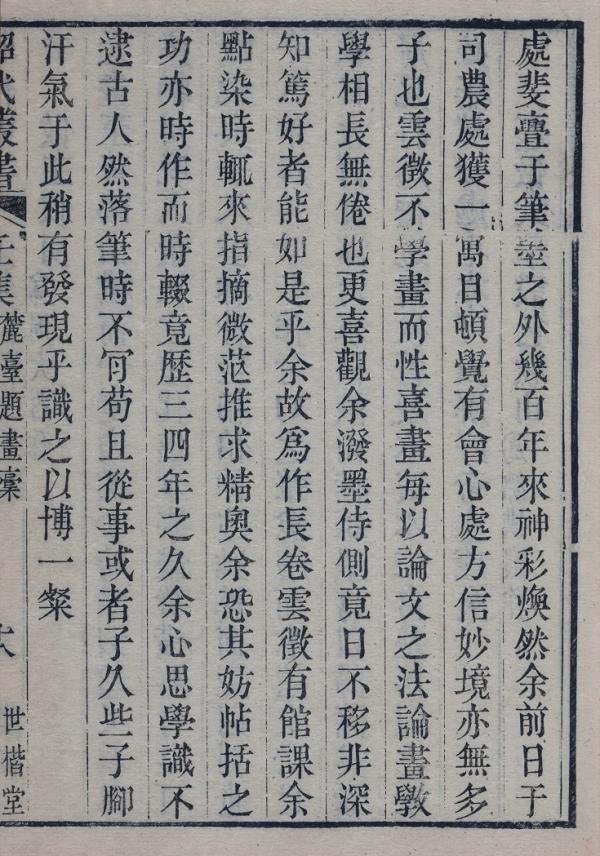

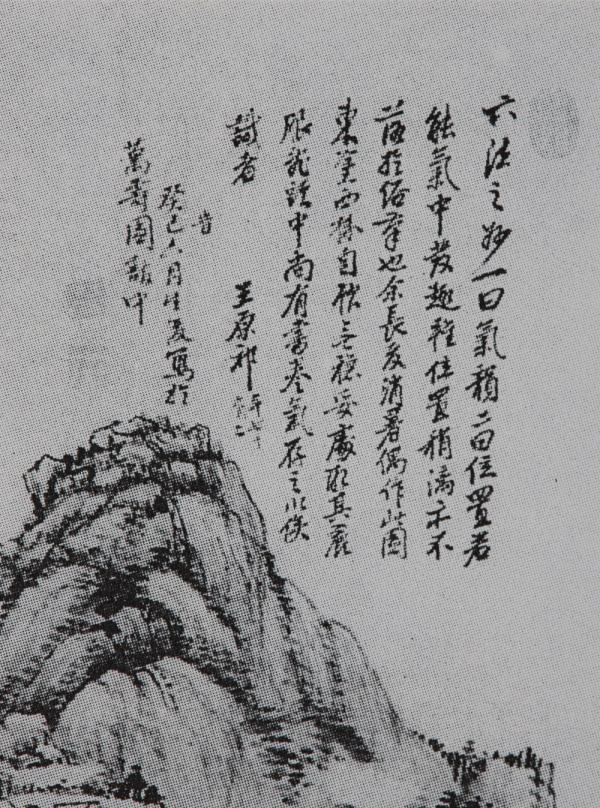

重新发现的麓台题画手稿曾被辑入两种刊本,均由他人所刻: 第一种是《麓台题画稿》,收入1844年沈氏世楷堂刊刻的《昭代丛书》;第二种《王司农题画录》为王原祁六世孙王保譿于1934年所辑。从凌利中先生的校勘中我们看到,二书中有诸多地方在刊刻时被删改或误植,今举二例: 第一条,刊本中所辑录的“余前日于司农处获一寓目”句,在手稿中实为“余前于华亭司农处获一寓目”。据凌先生考证“华亭司农”是王鸿绪,乃清初著名学者、朝廷重臣和大收藏家。“华亭”二字不见于刻本,或许并非编者的疏忽,而是有意为之,盖俨斋不仅做官名声不佳,亦因剽窃《明史稿》成果而被学林诟病。但以今天的角度看,俨斋与麓台交往的史料颇罕见,故此条信息十分珍稀,而删去“华亭”二字,这个信息就丢失了。再看第二十一条,此条刻本为“余二年前”,对比手稿得知,实为“余六年前”之讹误。凌先生进一步考证了“余六年前”符合史实,而“余二年前”则与史牴牾。这样的例子还有很多,不一一列举。

《中国古代书画图录》中著录的广西王敬铭代笔王原祁的作品,题跋中将“丹思代作”的信息去掉了。

和信札的写作类似,文人画家的画跋也常有初稿,经修改润色之后再题于画上,是为跋文的定稿。重新发现的王原祁题画手稿共三十二则,其中有五件画作仍然存世,这五件作品上的题跋应视为题画文本之定稿。在此我们看到使用稿本校勘的另外一种情况,就是这三十二则题跋其实是作者的初稿和修改稿(自留底稿),却被编者用做刊刻出版的底本了,即编者刊刻的文本不是作者的定稿。因此对《麓台题画稿》和《王司农题画录》二书的校勘来说,这三十二则跋文的权威文本应该是用于刊刻的底本,也就是王原祁的自留底稿,即便对其中五则有定稿存世者也不例外。这一点在题画手稿第五条《题丹思代作仿大痴》中显得尤为必要。此画今存世,著录于《中国古代书画图录》(十四册,260页,桂1-130)。我们发现画作上的题跋(定稿)将“丹思代作”的信息去掉了,而此信息在美术史上非常重要。前人一再记载王敬铭是王原祁的代笔人,但也只见诸他人的文字。现在我们看到麓台在他题画的自留底稿中亲笔记录了“丹思代作”,并有传世画作可资对比,这是中国绘画史上关于代笔问题的一个重要而罕见的完整证据链,校勘时自然应予保留。可是作者王原祁生前并未刊刻这些自留底稿,也并不希望读者通过画上的题跋了解到画作其实是王敬铭的代笔,他在自留底稿中写入“丹思代作”只是为自己留个记录而已。如果校勘的目的是最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌,那么就应该基于王原祁在画作上的跋文(定稿),把“丹思代作”四字删去,但这显然不是我们在校勘中想要做的事情。由此可见,使用王原祁手稿校勘刻本与上述的四种案例不尽相同,我们的校勘目的是要最大程度上恢复原作者写作的本意。而这里的“本意”与前面四例中所见的“最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌”并不一致。这是使用稿本校勘的第五种情况: 编者所刊是作者的初稿或修改稿(自留底稿),校勘时作者定稿不能完全取代它们。

《中国古代书画图录》中著录的广西王敬铭代笔王原祁的作品,将“丹思代作”的信息去掉了。

从以上五例我们看到,利用稿本校勘时,情况十分复杂,虽然还可以对更多类型的案例进行分析梳理,囿于篇幅不遑赘述。概言之,我们归纳以下两点: 一、 对作者本人所刊之书,使用稿本校勘的目的应该是最大程度上恢复作者希望读者看到的文本面貌。二、 当书籍的编者并非作者本人时,使用稿本校勘的目的则是要最大程度上恢复原作者写作的本意。虽然很多情况下“作者的写作本意”和“作者希望读者看到的文本面貌”是一致的,但也未必尽然,此时只有使用稿本校勘才有可能真实地还原作者的写作思想。或许这正是稿本在校勘学上的意义所在。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司