- +1

“小人物”史:小熊谦二——被战争翻弄的人生

一

1944年11月25日,刚满19岁的青年小熊谦二在东京市中野区收到日本陆军征召的通知书。彼时的街头,人们已经听不到“我会堂堂为国尽忠”的豪言壮语。在分别的当日,祖母甚至不顾宪兵警察的监督,流下了“不合时宜”的眼泪。鉴于前一天美军轰战机刚刚对东京进行大规模轰炸,大家都明白,这时候的出征与送死无异。

2013年5月,高楼林立的东京市内某处医院,88岁的小熊谦二躺卧在病床上,开始回忆近70年前的经历。这便是小熊英二著作《活着回来的男人:一个普通日本兵的二战及战后生命史》(黄耀进译,广西师范大学出版社,2017年)的出版缘由。小熊谦二与英二是父子关系。或许是出于历史学家的某种使命感,英二早在2003年就对父亲早年的入伍经历产生兴趣,但当时两人的对话进展并不顺利。英二坦言道,这种访谈式的学术工作需要提问者与叙述者相互配合。提问者需要足够的社会背景知识才能诱导叙述者回忆过去。随着英二自身研究视野的扩展,这次访谈最后才得以成功。

1945年,小熊谦二在中国东北

众所周知,战后日本的历史学以60年代末70年代初为界,大致经历了从“精英史”向“民众史”的研究转向。前者是以马克思主义阶级史观及其“对手”,例如丸山真男的“日本政治思想史”、大冢久雄的“西欧经济史”、石母田正的“日本古代,中世史”等等为代表;而后者则是以安丸良夫、色川大吉、鹿野政直、井上幸治的地域史(冲绳史)、女性史、部落史等等为代表。这一转向的时代背景是,随着战后民主制度的确立与高度经济成长的开幕,“民权”力量的逐渐扩大。这一点,可以从1968年爆发的民众广泛参与的反政府运动“安保斗争”,以及同年度历史学界疏远官方主导的“明治百年”纪念活动看到。相对于官方极力彰显的“天皇”及其周边的“重臣”,历史学家们试图重新勾勒出底层民众的抗争史,例如江户时代的武装起义、明治时期的自由民权运动,以及大正时代的“德莫克拉西”运动等等。

正如近藤和彦所指出的一样,相对于毕业于帝国大学的丸山真男们而言,主导“民众史”转向的历史学者本身就是高等教育扩大化(大众化)的产物。他们不是精英出身,也没有自视为或被视为精英的接班人,比起以往的正统历史学中的权力者、伟人,他们就更关心像他们自身一样存在的普通民众。2009年,小熊英二出版的《1968》(上卷“年轻人们的叛乱及其背景”,下卷“叛乱的终焉及其遗产”,新曜社)一书,毋宁说就是对这个时代众生相的经典研究。相对于此前英二对“单一民族神话”、“日本人”概念以及“民族主义”的研究,《1968》可谓是一部十足的“底层研究”。在《生命史》中,他同样强调了与以上“宏大叙事”(Grand Narrative)的差异。“本书描写的对象属于都市下层的经商者,并非容易留下更多文字记录的高学历的中产阶级。因此,才能记录到与‘从学徒兵到上班族’这种一般战争体验记不同的轨迹”,“从学术的角度来看,本书既是口述历史,也是民众史与社会史”。

《1968》书影

二

1925年,小熊谦二出生于北海道,其父亲小熊雄次原本是新潟县人,因家道中落前往北海道拓荒。像美国西部片所展现的荒蛮边境一样,北海道对明治日本而言,也是社会中最穷困的人们最后的挣扎之地。谦二是雄次二婚时生产的第二个孩子,但他的母亲因为劳累加上患上当时的不治之症肺结核而早亡。后来雄次为孩子考虑,就陆陆续续把前面的小孩送往东京的祖父母家照料,而雄次则会按时寄送生活费用。

祖父母一家原本也是北海道的拓荒者,而后机缘巧合移居东京开了一家蛋糕店。据谦二回忆,这也许是因为蛋糕店是一种“最不需要技能”的工作,门槛非常低。而他小时候的生活,尽管现在会被认为是困苦,但当时确实是平民阶级普遍的状态:四五天才可以洗一次澡,一个月也不见得吃得上一次肉,恩格尔系数超过60%。尽管如此,经历过“一战”后的经济繁荣期,日本社会工业化与城市化仍然显著提高,“在东京上小学的同学们家长中已经没有农民了”。孩子们也被分为两类,一类是谦二这样的个体户及杂工子弟,而另一类则是城市化中产生的白领(中产)阶级子弟。前者一般小学毕业后就会继承父辈们的职业,而后者则会升至中学。

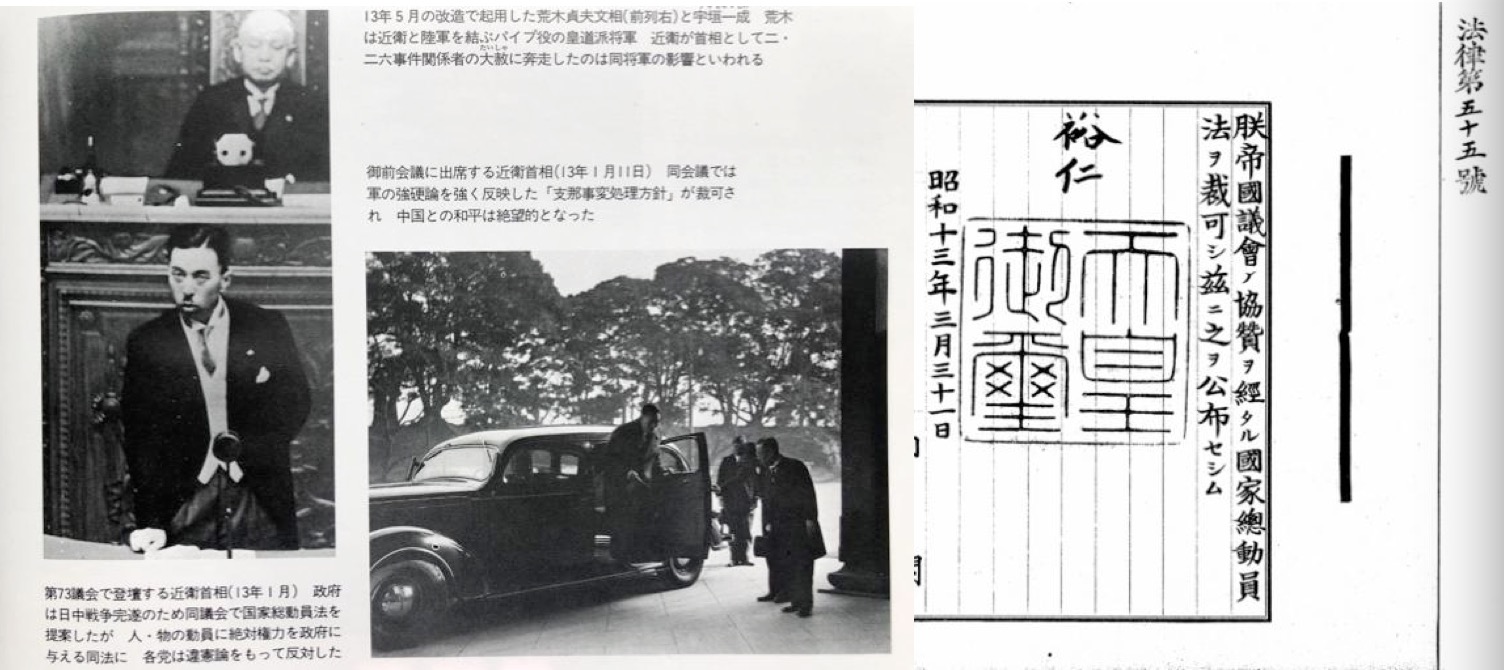

近卫文磨在国会提出“国家总动员法”及同法案原件

据谦二回顾,在1930年代初的日本,虽然学校也会反复灌输小学生们根本听不懂的“教育敕语”,但当时并没有特别必要向“日之丸”国旗敬礼或者进行“宫城遥拜”,这是形势吃紧以后的事情。不仅如此,“九一八事变”(“满洲事变”)还给谦二家的蛋糕点心店带来了好处。由于直接对接军队的后勤,他们的生意扩大了,甚至多雇佣了三个人帮忙。然而,这种战争带来的“景气”也被战争的扩大化所终止。“七七事变”爆发后,汽油成为配给品,出租车从街头消失了。蛋糕店所需要的燃油也限购,最终店面也不得不因燃油断供而破产。不仅燃油,木炭、大米、衣服等物资全面实行供给制。“对于庶民而言,比起关心战争的输赢,这些日常所需带给人们的冲击更大。”

由于《国家总动员法》(1938年3月)所配套的“邻组”的出现,使得邻里之间相互监视,若被检举则根本拿不到生活所需的基本物资。据说哲学家三木清(1897-1945)就因为为“异见分子”高仓辉(1891-1986)提供了一晚上的留宿而被特高警察监禁致死。法西斯的“极权主义”,最终以这样的方式深入到社会的最基层。与民用市场的萧条相反,少数由于依靠“军需”的行业以及“黑市”繁荣昌盛了起来。尽管普通人在街头找家餐厅吃饭是不可能的事情,但供军队娱乐的艺妓一条街却常年灯红酒绿。

1942年,政府为了让更多的学生成为军事的工人与士兵,缩短了学制。谦二提前“毕业”了。谦二记得,那时候的校园已经被宪兵接管,他们成天都在肃清所谓的“自由主义”思想,搞皇国“武运长久”的宣传。但过不了几天,美军轰炸机的炸弹就击中校园的教学楼。所幸那是一枚哑弹,大家才死里逃生。“虽然政府说有重大战果,但局势反而更加恶化,总觉得非常诡异。”从理论上而言,美军已经占领了塞班岛,可以直接轰炸东京这个事实本身,就可以推论出日本离战败已经不远了。可是“不管是自己还是周围的人,已经没有能力思考这样的状况了。失去了思考能力,又缺乏各种资讯,或许让大家不愿意去想结果了吧”。

三

在战争开始吃紧的1943年,日本帝国正式“动员”(强制)年满20岁的大学生参军,史称“学徒出阵”。但是为了武器研发的需要,该动员令仅限于文科生(包括农学科与经济学科),理科生“逃过了一劫”。此法案仍然无法弥补战争造成的惨重伤亡。1944年初,征兵令从20-40岁扩大至19-45岁的男子,谦二正是因为此次修正案才以“第二乙种兵”的身份被征召入伍。由于帝国军队的编制按照祖籍划分,来自“新潟县”的谦二被派遣至“满洲”。战败之际,在那里被苏军俘虏送至西伯利亚做苦工。回想起自己许多同学被送往南洋战死,他感叹道,“人的命运差异”。

1943年10月,“学徒出阵”阅兵式现场

最开始,新兵必须接受军事训练,再通过考试。谦二或许天生就不是当兵的材料,连续两次考试都不合格。但是,由于战局对日本已经相当严峻,新的进攻命令已经不可能了。谦二只记得在军队的日子无所事事,老兵们动辄就对新兵打骂。丸山真男曾将这种行为概括为“向弱势者转移压迫”的心理,但谦二只是一个初中学历的普通人,他凭直觉认为,这些老兵们是因为归国的日期一再拖延而发泄怒火。此外,他还有一种感受,就是一个有生命有感情的个体被镶嵌进军队这样庞大的官僚体系中所感到的困惑:

“军队就是一种‘公务机关’,上头交代编成部队,命令驻扎于此,便依令做成文件,如果没命令,便啥都不做。说穿了,新兵训练时如果不依照命令动作就会挨打,既没教大家要自己思考,也不期待我们思考。这种状态下如果敌人进攻,该如何应对,我们自然从未想过。”

谁都不知道这场战争走向何方,如何结束?上级下达的命令是为了什么?无穷无尽的等待是他们唯一的选择。就当大家都认为,“帝国”有更高明的安排之时,他们都不知道,“帝国”已经彻底抛弃了他们。关东军在转移一万多军官家属、“满洲国”大使馆人员以及满铁人员以后,在寄给苏联的陈情书上明载: “返回(日本内地)之前的时间,将极力协助贵军之经营,敬请尽情调度使用。”这为后来谦二被苏军押解至西伯利亚当苦力的日子埋下了伏笔。

关东军向苏军投降

四

迄今为止,日方对苏军征用日军的行为称之为“西伯利亚抑留”(シベリア抑留)。“抑留”这个词在日文中含有“非法、强制约束人自由”的意思。换言之,今天的日本并不承认当年苏联行为的合法性。但实际情况是,当年的关东军为了满足苏联的停战要求,主动诱骗日本士兵、甚至是“满洲国”的“日本居民”冒充俘虏。1945年9月,谦二从奉天登上列车的时候还以为是要回国了,但转眼之间就来到了西伯利亚的赤塔。据说这是斯大林为了填补纳粹德国给苏联造成的巨大的人口伤亡所提出的俘虏政策。但是,这种“奴隶劳动”并没有带来真正的经济效益,据苏联内务省统计,1946年俘虏的劳动收益无法维持其管理成本,反而出现了3200万卢布的赤字。不过这是后话了。

日本帝国在“满洲国”征兵;在西伯利亚的日本人俘虏

二战期间,苏联约有两千万人口死亡,约占其总人口的11%。战争结束后,成年男性劳动力缺乏,集体农庄中的男女比例从战前的1比1下降至1比27。因此,俘虏作为战争赔偿的一部分被带到了西伯利亚、外蒙古、中亚等地强制劳动。日本人数总计64万人,其中6万人死于苏联。比起德国战俘330万人中有近100万人死于苏联的事实而言,日本人的待遇还算不错。此外,比起日本军队对待中国或者欧美战俘而言,苏军对日本俘虏的待遇其实还算友好的。据很多日本俘虏回忆,这可能是苏联内部并没有特别的“种族仇恨”的思想。谦二所在的俘虏营的将官就是一副有着亚洲面孔的苏联人。可是,即便如此,谦二能活下来也完全是运气。他所面对的最大困难在于,极端匮乏的物资以及极端寒冷的天气。

事实上,彼时的苏联普通人也过着贫困的生活。有一次谦二在外作业时因故留宿在一户居民家中,他惊讶地发现原来苏联人也是“家徒四壁,房内没有任何家具”。“从战前到战后,在日本还没见过这种生活状态。”苏联政府配给给俘虏的生活物资原本就少得可怜,这一部分物资中还有相当比例会被同样贫困的苏联士兵偷走。但是,在谦二见到苏联普通人的真实生活水平以后,似乎有了某种理解或者共情。“原本他们也是穷人,拥有的东西大概不会比俘虏多。当我们外出劳务作业时也发现,苏联境内的人们似乎连像样的衣服都没有,甚至有些苏联女性还穿着从中国东北运来的日军军服。”

由于物资极度匮乏,谦二就把“日之丸”国旗“当作洗澡时的浴巾”来使用,捡起地上的空罐头盒子当饭碗,把门把手的铝片当做汤勺等等。不仅如此,他还要去偷窃。“如果是偷苏联的食物或物资,完全没什么好犹豫,但对同样饿着肚子的俘虏,拿走他们珍藏的面包,自己却感到非常后悔。根本不该这么做的,因为寒冷、饥饿与健康状况不佳,自己连正常的人性都失去了。”

相对于普通民众生活的窘迫,苏联强大的军事力量也给谦二留下了深刻印象。赤塔市街驻扎着苏联的坦克部队,停驻着体积庞大、炮身修长的T-34坦克。“被派出工作时有机会接近一看,内心觉得真是了不起。日本的坦克不仅小,而且只是用铆钉把铁板钉在车上当装甲而已,根本完全无法战胜对方。”后来有的俘虏懂英文,看到引擎盖上印着USA的字样,才知道这是美国援助的物资。

相对于物资的匮乏,另一个更为严峻的考验是严寒。“在零下四十度的夜晚走出户外,并不会感到寒冷,而是感到疼痛。不过去露天厕所只露出屁股,因为屁股是圆的,还不至于冻伤。会遭冻伤的是突出的如鼻子或手指部分。如果鼻子冻红了,不小心翼翼取暖回温,鼻子就会掉下来。”很多身着关东军军服的俘虏并没有熬过第一个冬天。“日军的冬季衣物跟苏军相比,实在差太多了。例如防寒靴,为了防滑在靴底打上铆钉,但寒气却会随着铆钉直传脚底。苏联的防寒帽都有两层,日军的仅有一层。日本竟然想靠着这种装备与苏联军队作战。日军曾经出兵西伯利亚,理应学到一些经验与教训,真搞不懂军部的人究竟在想什么。”活着回国,是谦二唯一的希望了。

五

1947年,苏联为了恢复与日本的外交关系而开始遣送日本战俘回国。在这种背景下,1948年8月,谦二也回到了日本新潟。父亲熊次来车站接到了谦二,没有戏剧性的拥抱与流泪,二人的关系因为长时间的分别反而有点尴尬。回家第一顿饭菜也十分平常,这让谦二非常失望。事实上,熊次的财产在战争中悉数被毁,战后又经历通货膨胀早就一贫如洗。谦二后来离开新潟看到东京、名古屋、大阪满目疮痍的废墟,才开始有点理解父亲的现状。

1945年被夷为平地的东京市区;1946年从舞鹤港回国的日本战俘

谦二回国后立刻开始找工作。虽说是工作,但基本上是临时工,几年内换了七八份工作。生活的贫困使得他很难有余裕去回顾战争与当俘虏的日子,但雪上加霜的是,1951年他被查出患有结核病,在医院住了4年多。谦二的青春岁月,可谓在战争、俘虏、疾病中消耗殆尽。1956年出院时,谦二最终赶上了日本战后经济起飞的黄金时代。对于毫无技能,而又身患肺结核的谦二而言,在社会上立足是非常困难的。但好在经济好转后,谦二进入了运动品市场的销售行业而获得很好的机会。1960年代正是日本中产阶级逐渐形成的时候。那些登山、滑雪、高尔夫、保龄球等等在战前是贵族专属的运动开始向平民普及。谦二利用一种崭新的销售形式,即跑外勤开始获得机会,再加上常年俘虏与养病经历,使得谦二有一种敏锐的观察与分析人际关系的能力,使得他在客户之间游刃有余。不仅如此,他后来还独立门户,自己当起了老板。

1958年东京塔竣工

但是,即便在这种忙碌的生活中,谦二也会时常关注“战争”、“战争责任”等话题。“60年代还是70年代,在电视上看过《二十四之瞳》,感觉太多愁善感了。而《联合舰队司令长官山本五十六》之类,充满英雄主义的战争电影,完全与自己体验过的战争经验不符,看了只感到无稽与无聊。”与美化战争体验的作品相比,谦二更倾向于美国所写的更客观的历史作品,例如罗伯特・夏洛特的《太平洋战争史》、塞缪尔・莫里森的《太平洋战争美国海军作战史》、汉森・鲍德温的《胜利与败北》等书。另外,谦二也喜欢阅读苏联作家索尔仁尼琴的作品。“《伊万・杰尼索维奇的一天》中有主角在集中营内负责堆砖块的描述,让我想起了自己的战俘时代。书中描述主角看着自己堆砌好的砖块,竟然油然而生一股欢快感。在奴隶劳动的生活中,所谓感受到劳动喜悦的时刻,大概就是这么回事吧。”

1969年新干线正式运营

随着生活越来越安定与富庶,谦二“开始对自己活着回来感到一股罪恶感”。他开始觉得“需要做一些什么”。于是,他联络了过去的老兵参加集会,也写过一些战争回忆的文章。但更重要的是,他在1990年代开始直接参与对日本政府战争赔偿的诉讼工作。战后,日本政府一直以“战争受害是国民必须艰苦忍受之事”为托词拒绝对国内受害者的赔偿要求。但为了抚慰人心,成立了类似于“为了女性的亚洲和平国金基金” 民间组织处理这些遗留问题。换言之,“不道歉、不赔偿、但抚慰对方”,这就是日本的国家立场。对于这种态度,谦二自然是拒绝的。“我认为这根本就是在敷衍塞责。即便金额不多,如果战败之后立刻支付,大家应该会心存感激,毕竟国家在这么艰难的处境下还拨款下来。事到如今,我不想要这笔钱,也不要这份心意了。”

但1990年4月,谦二还是申请了“赔偿金”,但他并不是为了自己,而是为了另一个老兵吴雄根。吴原本是生活在中国吉林省的朝鲜族人,但1945年8月10日被日本关东军强行征兵。在没有配备武器的情况下,吴在战场负伤成为俘虏,随后被转移至了西伯利亚的赤塔——和谦二待在同一个集中营。只不过那个时候,吴的名字还叫做“吴桥秀刚”。两人再次会面,已经过了50年了。谦二偶然读到吴发表的战争回忆文章才得知到他的现状。于是,谦二联系到了他且想帮助吴申请“赔偿金”,但被日本政府拒绝,理由是吴没有日本国籍。

2008年,吴雄根参与NHK的老兵纪录片录制

二战期间,日本帝国以“日本人”之义务为由强行征用了朝鲜半岛出身以及台湾岛的男性入伍,但战后却因他们没有“日本国籍”而拒绝赔偿,实在是莫大的讽刺。殖民地的人民对于帝国而言完全是用之即弃的“一次性材料”。 谦二深感愧疚,于是自己申请了“赔偿金”给吴。吴对谦二表示感谢,但想继续状告日本政府。于是,二人联合起来发起了对日本政府的诉讼。

1997年7月,谦二也作为证人,在法庭陈述。“我成为本次诉讼的原告,目的并非金钱,只想为吴雄根的控诉进行代辩。又希望通过本次诉讼,看到日本能够成为真正尊重人权的国家,这是我对此次审判的期望。”随即,谦二引证了德国赔偿当年反苏的拉脱维亚国籍、乌克兰国籍的“德国老兵”的材料,证明“这是一种近代国家的常识”,“日本对人权的思考,在国际上既不通用,也谈不上是文明国家或者现代国家的做法”。然而,对于致力于文过饰非的日本法院而言,吴与谦二依然败诉了。谦二很遗憾。联想到日本政府在战后初期就开始给军队高官发放“军人年金”,以及稍微富裕后,又以民间组织的形式将“慰问金”发放给普通士兵,却始终拒绝被压榨被剥夺的旧殖民地人的诉讼要求,可知无权者在权力者面前是多么的卑贱。“所谓的国家,与人心不同,只是一种无机的物质”,谦二感叹道。

六

“在某种意义上,父亲是个性格淡薄的人。对于悲惨的经验,以旁观者的语调述说戏剧性的经过时,绝对不会添加任何浪漫的色彩。保持一贯冷静客观的态度,偶尔掺杂着幽默谈论事实。”在佩服父亲惊人的记忆力与观察能力以外,小熊英二还很尊敬父亲的一点,就是“他对他者抱持的想象力。例如,当我访谈他最痛苦的时期,也就是在西伯利亚战俘营的体验,当时在饥寒交迫下,他的朋友不断死亡,他也一度处于濒死的状态,但是当他叙述这些经历时,我父亲却未曾出口骂过俄国人,说出他们宛如恶魔一般之类的话语。相反的,他却谈起当时苏联社会处于如何贫困的状态,缺乏民主化,可能也存在不公平的现象。而这些也影响到了他们这些战俘的境遇。对我父亲而言,俄国人与自己一样,都只不过是不好的制度与政策的受害者罢了。”

小熊英二与小熊谦二

的确,小熊谦二不是汉娜・阿伦特那样的理论家,他不会用理论去分析战争与生活的悲剧。他仅仅是用一个普通人的感觉去观察身边的事物。他反对天皇制、从来不投票给自民党,并不是基于什么政治理论或者信念,而是他看到那些教导他“生不受俘虏之辱”却一个个苟活在战后的日本政治家或军队高官,使得他对谎言产生了本能的反感。或许在一个疯狂的年代里,最难能可贵的就是这种“普通人的感情”。

(付识:“满洲”、“大日本帝国”等称呼具有浓厚的帝国主义意识形态色彩,其概念的内涵与外延颇有问题与争议,但本文为还原当时的历史文化语境,在原文引用之际,仅将此作为“旧历史名词”加以使用,故未加修正,特此说明。)

参考文献:

小熊英二,《活着回来的男人 : 一个普通日本兵的二战及战后生命史》(黄耀进译,广西师范大学出版社, 2017)

小熊英二,《“民主”与“爱国” : 战后日本的民族主义与公共性》(黄大慧等译,社会科学文献出版社, 2020)

丸山真男,《现代政治的思想与行动》(陈力卫译,商务印书馆,2018)

近藤和彦,社会経済史学会(編)『社会経済史学の課題と展望』(有斐閣、1992)。

早川忠典,《“神国”日本 : 荒唐的决战生活(胡澎译,生活·读书·新知三联书店,2015年)

每日新闻社编,《昭和史(決定版) No.8 日中戦争勃発 : 昭和12-13年》(毎日新聞社,1984)

每日新闻社编,《昭和史(決定版)別巻1 日本植民地史 : 満州・朝鮮・台湾》(毎日新聞社,1985)

猪木武徳,《経済成長の果実 : 1955-197》(中央公論新社, 2000)

(作者系东华大学外语学院副教授,复旦大学历史系博士后)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司