- +1

丝绸之路上的音乐史|流转:从中亚之心的见证到非遗的传承

新世纪里,我们对新疆,尤其是维吾尔民族聚集的南疆的印象常常是闭塞和落后的边缘,鲜少有人了解那里曾经是“中亚之心”,是文明交融之地,是前全球化时代国际交往的正中心。这正是“一带一路”背景下需要被重新唤起的历史记忆,而这一切都可以从维吾尔的民族音乐中寻得痕迹。

莎车的十二木卡姆音乐见证了叶尔羌王国的繁荣历史,成为伊斯兰教传播至新疆的载体,后在“文革”时期又历经了“红歌化”的历程,并被保存至今。在2005年,木卡姆被联合国列入人类非物质文化遗产名录,新疆各级政府自此便如火如荼地开展了木卡姆传承的各项工程。但是,它却在现代化“再现”和官方“传承话语”之间,处在了一个尴尬的位置。

音乐在很多社会早期都存在于劳动和日常活动之中,它在婚丧嫁娶等事件和大型宗教祭祀活动中成为秩序性的存在,调节出生、工作、生命和死亡的节奏;也在人们集体化的生活中,也肩负着媒介、教育、和社会交往等社会功能。木卡姆于维吾尔社会,就曾是这样嵌入肉身的音乐。然而,现代性的到来总是一次又一次地摧毁传统的社会关系。如法国学者阿达利所言:“禁忌消逝了,音乐工业才兴起将人欲导向商品。”

我们在今年春夏之交走访了莎车,考察了那里民族音乐的生态,并于思想市场栏目推出“丝绸之路上的音乐史”系列三篇:《仪式:由民族音乐整合的维吾尔社会》从自下而上的视角,审视木卡姆作为民间音乐的脉络,作为仪式的民族音乐之于维吾尔社会关系的整合功能。《流转:从中亚之心的见证到非遗的传承》从自上而下的视角,审视木卡姆作为精英音乐的脉络,从两次至关重要的官方整理一窥精英和知识分子对木卡姆的塑造。而《再现:民族音乐走向原真性还是现代化?》则提出了今天木卡姆音乐的困境:“再现”让音乐曾经作为社会关系的价值被取消,无论是世界音乐节上原真的“再现”,抑或音乐厅舞台上标准化的“再现”,都只是成为了可供消费者选择的文化景观。

最后,我们希望以民族音乐作为切面,勾勒出一段在宏大叙事以外的维吾尔社会史,进而尝试在今天重新弥合我们对边疆文化的想象断裂。

一个被爱情俘虏的年轻骑手,愿为心上人献出一切。姑娘的条件是:把你母亲的心脏拿来。年轻骑手痛苦不堪,却依然取出了母亲的心,抱着那鲜血淋漓的心,奔向情人。疾驰中不留神,马失前蹄他摔下鞍来,一颗心被抛了出去。当他正挣扎着的时候,突然听见那颗挂在树梢上的心,在责备不知小心的莽撞儿子:

“ 唉,小宝贝,我的孩子

摔成了那样,是你不好”

这个凛冽的、让人疼痛的故事出自于张承志曾经介绍过一首叫做《Jürêk》的由哈萨克诗歌改编的歌曲。来自维吾尔民族的音乐人何力同样对我们讲了这个故事的维吾尔版本《母亲的心脏》:母亲为了穷苦的儿子可以得到公主的欢心,把自己的心脏取了出来送予了儿子。

它是哈萨克的歌谣,也是维吾尔民间音乐的唱词,这样激烈的情感随着音乐的口口相传在中亚的土地上流转,打动了无数人。

中亚从来是交融之地,其历史从来是混杂的历史,也许寻找任何一种纯粹的根源都是徒劳。“和丝绸之路事实上也有关系,维吾尔民族是个非常开放、灵活、兼容并包的民族,习惯于扔掉这个、捡起那个,特别容易吸纳新的文化并且把它变成自己的。”新疆大学民俗文化研究中心的教授热依拉·达吾提这么说。

新世纪里,对南疆的刻板印象常常是闭塞和落后,但事实上,它作为东西方的桥梁正是文明的交叉点,并非处于全球事务的边缘,而是国际交往的正中心,并且自古以来就是如此,这也正是一带一路背景下值得重新唤起的繁荣历史记忆,所谓“流转的(circulatory)历史”。

就在叶尔羌汗国时代,本土的融合文化达到一个令人有些炫目的巅峰,从建筑到艺术都是如此。这一时期“发明”的十二木卡姆达到的艺术高度是惊人的。讽刺的是,它完全不是今天认知中的乡野“淳朴”音乐,恰恰是宫廷精英音乐。

作为一个高度复杂的音乐体系,十二木卡姆没有记谱方式显得蹊跷,也许这也是它被贬低为乡野民间音乐的一个原因。“18世纪,宗教大臣阿巴克霍加毁灭叶尔羌汗国之后,建立了以宗教为主的政府,把伊斯兰教以外的书全部销毁,其中包括文化、艺术,我担心谱子是不是都毁于此时。”莎车县木卡姆艺术团团长伊力哈木痛心地说。莎车正是当年叶尔羌汗国的首都。

伊力哈木在古代的手鼓上发现一个铁的暗号,和现在五线谱上的一个符号是一样的,他怀疑存在一个表达音乐音色的形式。也许历史上有过记谱方式呢?他周围一起演奏的老艺人也都困惑,十二木卡姆在演奏上有大量难度高、需要微妙把握的部分,如果没有记谱方式,怎么能够把握。

“贫困的人民怎么能把一个宏大又复杂的艺术种类传承下去?它需要精英阶层,需要一个场所让这个音乐以团队的方式传承下来。”热依拉教授也如此说。

审视木卡姆作为精英音乐的脉络,不得不提到两次至关重要的官方整理,精英和知识分子如何协同塑造了这两个节点。

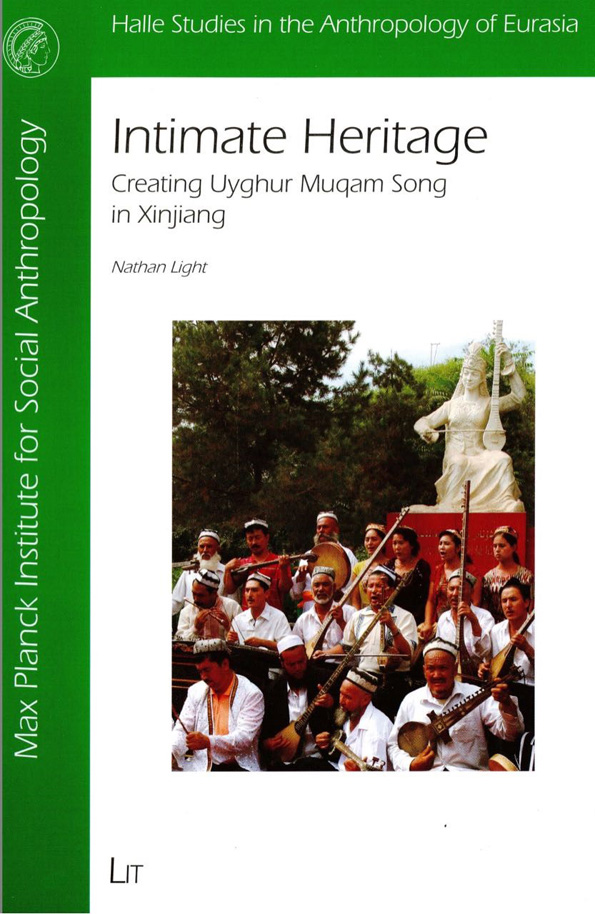

我们要探寻木卡姆怎样成为了精英音乐,怎样从芜杂的民间音乐中一跃而出,解放后知识分子对木卡姆的整理又如何呼应了当年的阿曼尼莎汗。英文的木卡姆研究著作并不多见,其中有一本《Intimate Heritage: Creating Uyghur Muqam Song in Xinjiang》被它的作者Nathan Light上传到了网上供免费下载,他一直在用民族志的方式研究在人们脑海中模糊一片的中亚文化,并在这本书中讲述了木卡姆的“产生”:新中国的知识分子把自己对木卡姆传统的编辑类比于16世纪阿曼尼莎汗从民歌传统中创造了十二木卡姆。木卡姆在重演一次官方编纂时重新发明了自身,包括吐尔迪阿洪范本化,乐器标准化,等等。

中亚之心:作为文化输出者的新疆

寻找维吾尔文化的独特性,也是维吾尔知识分子追求现代性诉求的体现。在他们眼中,新疆不仅在过去是把中国和中东联系在一起的纽带,甚至是把中国和欧洲连结在一起的纽带。新疆的文化角色不仅是影响的被动接受者,也是输出者。

伊力哈木在自己家建起了简陋的家庭博物馆。已经朽坏的古代热瓦普和陶罐等随意摊放在架子上和地上,大多蒙尘,却是独一无二的珍品。在一张古代古琴卖出上千万的时代,这些维吾尔乐器尚籍籍无名。他用这些古代器物和文献努力地试图证明,木卡姆不是从阿拉伯国家来的,而是维吾尔族自己的。

虽然“木卡姆”是一个阿拉伯词语,意为“位置”或“地点”,但丝路上“各个文化都有其各自的木卡姆作品或套曲,每一个在理论上都由音乐调式所定义,但实际上它们都偏离了严格的理论,而采用了有地方特色的节奏、舞蹈、歌词等作为其本质特征。某些木卡姆组曲与特定的民族或地区相关联。”著名历史学者米华健在《丝绸之路》中这样写道。

当年叶尔羌王国在整个中亚具有影响力,宫廷整理木卡姆之后,对周边各国的音乐文化存在影响和输出。“十二木卡姆的根还是在莎车。”伊力哈木一再强调。

莎车县是曾经的中亚之心。如今莎车县归属喀什地区,但据说莎车人仍有一份失落的骄傲,被问起来自哪里,不说喀什,只说莎车。

根据Nathan Light,新疆音乐学院的弹拨尔教师Shir Mämä讲述的图景则更为宏大,他是一位音乐家、学者和维吾尔历史的讲述者,试图强调维吾尔在世界史上的文化承载者地位。16世纪,维吾尔音乐家苏衹婆发明了“五旦七声”宫调体系,并带到了中原。而著名伊斯兰哲学家法拉比,把同样的音乐体系带到了阿拉伯,并进一步传播到了欧洲,成为了现代欧洲音乐理论的基础。

Light还写道,新疆艺术学院的维吾尔作曲家Sulayman Imin也认为交响乐的理念是从木卡姆而来,并由阿拉伯人介绍到了欧洲。Light的老师、著名汉族音乐家周吉研究的题目也是木卡姆的交响化。

Shir Mämä认为,虽然很多乐器的名字来自阿拉伯语,但其实是维吾尔人自己发明的。在他看来,正如十二音阶被法拉比带到了阿拉伯和欧洲,艾捷克被改造了小提琴,卡龙被改造成了钢琴,阿拉伯的乌德琴、波斯的巴尔巴特琴、欧洲的吉他都是由弹拨尔演变而来的。在“为何这些乐器的名字是阿拉伯语或波斯语的”的疑问面前,Shir Mämä认为对都塔尔、萨塔尔、热瓦普和木卡姆的命名,都是在有了实物之后的。他用词源学证明弹拨尔(tämbur)是维吾尔人的发明,而非一些人认为的来自波斯。7世纪,阿拉伯文化水平还很低,当塔里木盆地发展音乐时,欧洲人甚至连裤子都没穿,后来其音乐经过阿拉伯人传到欧洲,维吾尔文化却因身处一个相对封闭的王国而停滞不前。

不过,音乐人类学博士穆谦认为,这些“起源论”的叙述很难被证实。

如今,很多维吾尔音乐家骄傲于自己能迅速学会美国和欧洲的歌曲,Light惊讶于如《Yankee Doodle Dandy》、《The Blue Danube》这样的歌曲经常能被听到,外国人和汉族人则很难轻易学会维吾尔调式和歌曲。Light评价,汉族音乐学家万桐书搜集整理木卡姆时则不可避免地给木卡姆带来了一些汉族风味。

作为传教载体的木卡姆:苏菲精英与新疆的伊斯兰化

喀什的突厥语族10世纪皈依了伊斯兰,吐鲁番和哈密的维吾尔人15世纪在蒙古人的扩张中皈依了伊斯兰。人们常常忘了,伊斯兰教对新疆这片土地曾是外来客。而“维吾尔”的原义甚至是不信伊斯兰教的异教徒。热依拉介绍,伊斯兰教传来以前,这里有佛教音乐,比如和田佛曲——每个地方都有自己的佛曲,就像现在木卡姆分哈密木卡姆、吐鲁番木卡姆……佛教和祆教(拜火教)都善于运用音乐,佛教音乐风格大多比较柔软、安静,祆教则以打击乐为主,乐器会有不同。

新疆曾经有一千多年的佛教历史,并且是一个那么多宗教背景混杂的地方,伊斯兰怎么在这里被接受的呢?这也是一个非常值得讨论的题目。事实上,当地人还是按照过去佛教传统、其它宗教传统接受伊斯兰文化,并把它地方化。

伊斯兰教进入以后,苏菲同样利用当地的音乐来宣传思想。既然本地已经有发达的音乐文化,把观点通过音乐来传达,显得更加容易。“从阿拉伯传来的只是穆罕默德的思想,而不是音乐,但是木卡姆也是通过这个精英化的宗教团体来延续了下来。所以今天并不是说这些民间音乐就是来自民间的、平民的文化。”

热依拉教授介绍,在和田,卡尔巴拉故事——伊朗什叶派伊斯兰的活动基本都是卡尔巴拉戏剧性的表演——的演唱多有流传。他们虽演唱伊斯兰教圣人,但是故事是维吾尔族化的,很多情节在古兰经或者其它伊斯兰地区找不到。维吾尔族人虽然是逊尼派,他们听的故事、活动的内容却受到什叶派影响非常大,而卡尔巴拉的演唱在整个中亚的国家里都找不到这样的受欢迎程度。据说老人尊敬这里面的宗教偶像,所以就特别喜欢听这些说书人说他们的故事。热依拉去问一些老人为什么,有的老人就说因为伊玛目侯赛因是个英雄。在突厥民族过去说唱的传统里,把英雄看得特别重要。后来这些说唱基本上是历史上把英雄完美化的一种延续。“其实你问他卡尔巴拉是什叶派的故事,他们不懂,但他们会给你讲伊玛目侯赛因的英雄事迹。”类似地,什叶派里的十二伊玛目,他们中的大部分都有突厥式的英雄传说流传着,维吾尔族就把那些传说本土化了,成了这里的故事。

新疆苏菲派作为具有教化功能的政治和经济势力,在17-18世纪各派别为自己的政治、经济利益把新疆搞得民心分离,动荡不安。同时苏菲中又有神秘主义和融合的传统。热依拉教授介绍,苏菲的托钵僧——头发乱七八糟、一无所有、到处唱歌的人——也比较多,现在几乎见不到了,这些人跟这里的音乐关系也很密切,就像印度的托钵僧。苏菲的活动是集体的,每周都聚一次,就像基督教徒唱圣歌一样每周一起唱。在苏菲的场所里,有人唱木卡姆,是唯一能以乐队形式演奏木卡姆的地方。

宫廷有经济能力去欣赏,去养活民间艺人,任何宫廷都需要娱乐活动。民间艺人因为在宫廷工作慢慢变成了宫廷艺人。除了莎车之外,哈密的宫廷里专门养着很多艺人。

著名艺人木沙江大师告诉音乐人何力,宫廷的乐师有时也会求助乡野的,他们就像“在野党”和“反对派”,一直有良好的互动,如果一直是宫廷化的形式——就像春节晚会一样,木卡姆也会失去活力。在民间的状态,一词多曲、一曲多词情况特别多,都根据现场的状况来。所以在套曲之外,大多时候看到木卡姆的演奏都是片段——第几套。

两个伟大时刻:阿曼尼莎汗和吐尔迪阿洪

问及十二木卡姆的起源,所有人都会说到阿曼尼莎汗。矗立在莎车县这位叶尔羌国王妃、十二木卡姆整理者的石质雕像是坚实的、确凿的,我们看到在她的陵墓的室内,墙壁上刻了十二套木卡姆的名称,她似乎也是唯一留下名字的女性木卡姆艺人。十二木卡姆的“源头”,是一位女性歌者、乐手、诗人和知识分子。

穆吉孜的《乐师传》是唯一描述阿曼尼莎汗创造十二木卡姆的史料,穆吉孜也因此成为维吾尔文化英雄。书中更多描述乐师的精神成就和奇迹般的表演,音乐学上的细节不多。穆吉孜引用法拉比,认为木卡姆是伊斯兰口头实践的替代方案的狂喜版再现。“如果你祈祷了一百年,还没有收获丰盛,那就从卡龙琴弦里得到吧。”

在Light看来,穆吉孜的工作很重要。首先他是优秀的学者,可以获得各种重要的阿拉伯语和波斯语资料。尽管其材料只是按照时间和地理顺序粗略排列,但他似乎是很了解传统的。像他同时代的历史学家一样,他谈了希腊、阿拉伯和伊朗的历史和起源,尽管他更强调的是十五世纪的帖木儿王朝和叶尔羌国的艺术复兴。

穆吉孜对当时谱曲的描述显示了波斯诗歌在木卡姆中的重要性。根据穆吉孜所收录的诗歌,阿曼尼莎汗自己并没有为波斯诗歌谱曲,但有其他人这么做。毫无疑问,她和玉素甫曾用波斯语唱木卡姆,波斯诗歌是表演传统的常见部分。玉素甫是阿曼尼莎汗的得力助手,著名宫廷乐师。有人说维吾尔族的著名乐器热瓦普就出自他的手。《乐师传》中这么写道:“有许多人不远万里,穿越城镇戈壁,来自伊拉克、波斯、提比里孜、呼罗珊、花刺子模、撒马尔罕、安集延、伊斯坦布尔、克什米尔、班里赫、设拉子等地,向他学习音乐。”

阿曼尼莎汗的整理工作,保障了那些复杂的曲目在流传的过程中不被遗忘。大量维吾尔电影、戏剧和纪录片将这个时代描述成维吾尔族历史上一个文化和历史的伟大时刻:有着本地文化根基的统治者青睐本地文化,并在精英与流行民俗文化之间建立联系。

这是夹在两个蒙昧时期之间的黄金时期:在叶尔羌汗国之前,蒙古人的征服破坏了东突厥斯坦的突厥维吾尔文明的连续性,而在叶尔羌汗国后期,许多来自西突厥斯坦的苏菲又压制了文化表达。

而新中国的第二次整理,意味着官方身影第二次出现在民间音乐现场。这事关木卡姆是否有可能被整合到社会主义文化实践。与此同时,维吾尔知识分子也希望木卡姆从一个个性化的传统转变成一个广泛共享的公共象征和公共经典,代表宝贵的集体过去。

一个著名的事件使得吐尔迪阿洪在阿曼尼莎汗之外成为了十二木卡姆的象征。

1950年,文化部派出音乐家万桐书、刘炽等音乐家组成“十二木卡姆整理工作组”开始了艰辛的挖掘、整理工作。音乐家们找到“十二木卡姆”的演唱者、维吾尔族著名老艺人吐尔迪阿洪老人,用一台老式钢丝录音机录下了十二木卡姆的全部内容。这位近70岁的老人,在根本不看乐谱、不出差错的情况下,按照每个木卡姆的旋律与顺序,可以演唱二十四个小时,把十二个木卡姆从头至尾演唱下来。

工作组用了将近6年时间,才将曲谱、歌词整理完毕。经过整理和编辑,1960年,正式出版了《十二木卡姆》:包括古典叙诵歌曲、民间叙事组歌、舞曲、即兴乐曲340余首。

历史中也存在偶然性因素,据说京剧四大名旦之一程砚秋1950年赴新疆进行戏曲调查时遇见了另一位大师哈西木(当时72岁),他也能唱全十二套大曲,但因录音设备的限制无奈放弃录音,他再次访问时哈西木已经故去。

红色木卡姆

十二木卡姆的整理中,对有的歌词进行了修改。当时的整理工作对于民间影响甚小,民间还是像以前一样,解放前一直非常盛行,直到“文革”。

“文革”中,木卡姆以改编的形式进行表演。民间木卡姆被视为黄歌,日渐衰落。在毛时代,为了能让音乐继续存活,旋律还是木卡姆音乐,但民间把歌词改“红”了。

刀郎木卡姆中的“安拉安拉安拉” (Alla Alla Alla)在70年代被改成了“前进前进前进前进”(Algha Algha Algha)。伊力哈木团长回忆起这段历史,他和另外几位老艺人一边讲述一边情不自禁地唱起了木卡姆版的红歌。

1975年还出现了木卡姆版的样板戏《红灯记》。据媒体报道,扮演维吾尔语歌剧《红灯记》中李玉和角色的艾坦木•玉赛因(后担任自治区文联主席工作)回忆:“当时有关部门同意在不改变原作品的内容和表演形式的前提下,可以用少数民族语言和音乐移植样板戏。“他们主要采用“十二木卡姆”中的三个“木卡姆”———《且比亚特》《拉克》《穆夏吾热克》为素材,选取适合于《红灯记》剧情,接近于原创京剧的节拍的曲调,反复探索,创作出了这部歌剧,演出后在自治区乃至全国引起轰动。“我们首场演出是在南门人民剧场,然后奔赴南北疆,下部队、下场矿、下农村,所到之处,受到各族人民的热烈欢迎。有些观众连看了好几遍。”

而在民间,1958年以后,木卡姆一度几乎丧失了专门的空间。1966年到1970年前后,也没有空间——音乐改成红歌后还可以唱,但跳舞被认为是资产阶级活动。伊力哈木的爷爷用低调的方式延续了木卡姆的教学,场合是家庭聚会,比如劳动结束悄悄演奏,没有遭到大的反对。

伊力哈木的父亲培养的几个孩子都进入了专业的队伍,其中三个是歌舞团的团长,六个是在全自治区有名的演员,连带身边的邻居、孩子也都跟着学了。

“文革”结束,改革开放前,伊力哈木的父亲在县里举办了专业的班舍进行教授。教学在高中进行,高中生一边学习文化课,一边每周花几个小时学木卡姆,通过红色歌曲了解了木卡姆。

专业与民间的连续体

从“文革”结束到1990年,维吾尔社会的宗教意识淡薄,文化热情极高。“那时候刚改革开放,人们需要艺术和文化,我们所到之处都受到支持。” 伊力哈木团长忆及那个年代,他们文工团演出了很多舞台剧都取得了成功,比如《阿曼尼莎汗》。

一条代表专业和文艺精英的道路在“文革”后开始浮现——文工团、歌舞团。当时没有原生态的概念,认为民间的表演必须是要去“再现”的,“再现”即“专业”,“以前都用‘专业’的思维思考问题”。

当我们沿着高手在民间的思路问到专业的人弹得好吗?伊力哈木错愕地回答:当然。

1978年,16岁的伊力哈木进入莎车歌舞团工作,当时莎车还是一个行署。解放后政府成立的文艺团体——莎车歌舞团是伊力哈木口中的“发展的新阶段”。著名的吐尔迪阿洪是英吉沙人,曾在喀什、莎车、和田等地颠沛流离,卖艺为生,于1952年来到莎车歌舞团工作。莎车被划进喀什地区后,莎车一些优秀的艺人被调到喀什地区文工团工作,当时的团长、副团长都是莎车人。

少年伊力哈木还不知道,日后他会成为精英和民间之间的重要桥梁。

他的照片出现在《Intimate Heritage》的封面,那是2008年,申遗刚刚成功,他和他的伙伴在阿曼尼莎汗像前,大家看上去年富力强。我们见到的是十年后的他们,填了风霜。伊力哈木不说话的时候看上去只是一个沉默的领导者,当他一拉响萨塔尔,开口唱歌,则令人肃然起敬。他还习惯把小提琴立在腿上拉。

当伊力哈木初中毕业时,父亲要他继承在莎车的文艺工作,所以他没接着去上艺术学校,直接成为了演员和干部。

七八十年代,在专业团体和民间之间存在这样的往来,文工团会邀请有名的民间艺人来教授演员,演员再以舞台形式表演。彼此之间有一个转化的过程。

1986年,木卡姆首次走出国门,走进了英国BBC广播节目,引发了世界关注,木卡姆的知名度进一步提高。八十年代,自治区相继成立了自治区木卡姆研究室、新疆木卡姆艺术团。同时出版了《十二木卡姆》、《哈密木卡姆》、《刀郎木卡姆》、《吐鲁番木卡姆》等书籍和光盘。

伊力哈木1996年来到莎车文化局工作,同一年,新疆艺术研究院成立了木卡姆表演班,彼时伊力哈木对“原生态的”木卡姆表演尚没有意识,一直到申遗开始。

新世纪伊始,国家派专门的研究人员来到喀什等地做木卡姆的搜集整理,伊力哈木做了陪同,也因此步入另一个新阶段。十二木卡姆作为“非物质文化遗产”的新命名浮现。在这之前,民间并没有一个组织团体。

而现在,“组织大型活动,可以组织到千人以上,小范围的,可以叫来百人一起表演。如果要演出,我一个小时之内可以组织起一百个人。”

这样的团体成为专业和民间的连续体。核心是专业的,而外围呈吸纳和松散的状态。他眼中的专业是这样的:

嗓子的条件要好,从低音到高音三个八度流畅转换,他华丽的嗓音就是一个证明。对于听惯了当前主流音乐的耳朵,维吾尔音乐的专业显得非常出人意表,其中十二木卡姆更加明显,里面诵读的是诗篇,当我们听不懂歌词的时候,觉得那些急邃转折的地方充满我们跟不上的情感张力。

西方乐器里一个八度里12个音,而十二木卡姆有15到17个音,经过西方规训的耳朵听起来走掉的音,其实是更精微的音阶体系的一部分。伊力哈木称木卡姆乐器的弹奏技巧比钢琴更复杂,而且不能错音,“错了一个音方向就变了,就跑到别的木卡姆里去了”。

对艺人文化水平的要求也高:15、16世纪,这里流行的语言是阿拉伯语、 波斯语和东察哈台语,写诗按照这三个语言写,就像现在的汉语和英语。艺人要知道这三种语言的意思,唱的时候才能知道他在唱什么。

每天要练,且不像专业学校里学习演奏的只会演奏不会唱,学习演唱的只会唱不会奏,这边需要一边演唱一边演奏。一辈子都学不完。

“1000个木卡姆艺人,达到这个要求的不超过20个。”这些要求对于挣扎在贫困线或刚刚小康的艺人来说未免苛刻。伊力哈木每年拿出一个月时间培训一个木卡姆,其他时间在茶馆、家庭聚会中组织大家学习。“他们本来在演奏、演唱上就有一定的基础,我们会进一步培养。”莎车政府对此感动,2005年起每年举办木卡姆艺术节、木卡姆比赛。

伊力哈木和玉素甫·托合提、阿不力米提·赛莱、麦麦提吐尔逊·巴克被称作“四公羊”,他们在2013年联手组成了民间木卡姆办事处,同年莎车木卡姆艺术团挂牌正式成立,其他有兴趣的木卡姆艺人也加入进来。班舍在表演原生态十二木卡姆方面成为整个自治区唯一的团体,有了名气。

与科班出身的木卡姆演员不同,这些农民、工匠、小商户身份的人身上最强烈地体现了精英和民间之间边界模糊。如果说随着历史进程,这种连续体往往被打破,消失殆尽,在现代化的进程中发展相对迟缓的某些地区却可能部分留存。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司