- +1

《论美国的民主》出版故事:印刷工人都为之激动

即将发生之事的第一个信号,来自于《论美国的民主》的印刷工坊。据博蒙说,工人们在他的书中所得的乐趣,让托克维尔非常震惊(我们应该记得,巴黎的印刷工人曾是七月革命的先锋):所有人,从工长和校对员到打字员,对其工作都表现出非比寻常的细心,似乎对本书的成功充满热情,每个人都根据本人的贡献,为参与这本书的出版感到光荣。 托克维尔认为这是一个良好的预兆;他的出版商也这么认为。这些工人们会如何看待这部关于“民主” ——这个迷人又满是疑义的主题的著作,了解这件事会非常有趣。或许跟很多后来的读者一样,他们从中找到了自己想要的东西:可能尤其是它证明了民主在某些情况下可以成功。

一小群家人与密友 ——未多到能成为小圈子 ——如同意料之中那般热情。在正在努力完成的美国小说《玛丽》中,博蒙清楚地表明了自己的观点,包括在其前言里为托克维尔的著作所作的明确吹捧。在他完成第一卷之前,欧仁·斯托菲尔就从梅斯写来热情的信件,称赞其《导言》是叙述这个时代的特征与罪恶中最为出彩的。在一桩暴打傲慢平民的案件中,凯尔戈莱向托克维尔请求帮助(旧制度的精神仍残存在福瑟斯)之后他从乡下写信来,说他发现的唯一毛病就是第一卷有点枯燥;至于剩下的,风格极佳,观点很有分量而且都是原创的,虽然这 些观点让凯尔戈莱陷入忧郁之中,但是对其他“一无所知之人”,这些观点的成功将会是持久的。

托克维尔肯定对这些称赞感到高兴,但是他的政治和学术抱负要求更大的成功,受到安瑟洛夫人良好建议的鼓励,他开始运用自己所能想到的一切手段来确保这种成功。理论上《民主》是在1835年1月出版,但是在1834年12月24日《法国邮报》上登载了由莱昂·福谢( Léon Faucher)写的短评:“考虑到其主题和创新的重要性,及其引人注目的洞见,这本书似乎注定会取得巨大成功。它会令其读者大开眼界。”福谢堪称首位写下赞成意见的评论家,但是他很快就有了同伴: 1835年,热情的评论源源不断。其中大多数人收到了作者的感谢信。最早的版本被分送给托克维尔最为珍视的英国朋友们——拉德纳勋爵、约翰·鲍林( John Bowring)和纳索·西尼尔。西尼尔热情地感谢这份礼物,而且推荐各种各样的英国期刊,认为可以把书寄给它们。托克维尔立刻采纳了这个建议。这本书到达美国还需要些时间,但是一些在巴黎的美国人通过家信而引发了对它的兴趣。

然而,像很多书一样,《民主》巨大而即刻的成功,要更多地归功于口口相传,而不是逐步出现的评论。几乎可以说,这些评论是为了回应公共舆论,而不是形成公共舆论。在君主立宪制时代,法国的社会、学术和政治精英在很大程度上是重叠的,那些重要的意见都是在他们的沙龙里形成的。对托克维尔而言,确保在日常聚会中得到顺利欢迎是至关重要的,那里清茶与甜点不断,处于有学识的女主人的稳定指导之下,整个巴黎都会谈及沙龙的结论。如果沙龙认可,其他所有人也会认可,而巴黎乃是欧洲的学术中心,那些言论会很快传播到其他城市和国家。因此托克维尔给皮埃尔–保罗·鲁瓦耶–科拉尔( Pierre-Paul Roye-Collard)寄送了一本赠送本,还有一封得体的信。信中他回忆道,当《监狱制度》出版时,鲁瓦耶 –科拉尔曾表示欢迎,尽管托克维尔对卢瓦耶人品学识的倾慕已经有足够的理由,但自己的感激之情认为有必要呈送这本新书。这番奉承,让这位经验丰富的自由主义领袖阅读此书,且变得热情洋溢。他评价为“孟德斯鸠以来所未见”,这句名言迅速地传遍巴黎。(与孟德斯鸠的比较,仍然是评价托克维尔时最稳妥的说法。)很奇怪的是,托克维尔好像没有给基佐寄送这本书,托克维尔应该大大感谢他:或许他认为基佐已经变得过于保守了。然而,他确实给夏多布里昂写了信。

......

即便19世纪30年代的评论家,不过是随心所欲地从所评论的书中借用概念和信息,但显然他们保持了思想独立。但更为引人瞩目的是,将近两个世纪之后,不管他们对托克维尔主旨的回应多么参差不齐,但是他们对这位先驱的反应却是全体一致的:“这是经得起分析的著作之一。它由若干章节组成,这些章本身就是一本本书。我们称托克维尔先生为美国的布莱克斯通( Blackstone);那不是 我们所想的全部;我们的笔即将写下一个更伟大的名字”(萨尔旺迪); “年轻人的想象力与成熟者的耐心观察”(罗西[Rossi]);“他的思想是公正而崇高的,他的著作能恰如其分地视为值得信赖的历史文献;这既非辩护也非讽刺”(《良知报》[Le Bon Sens],一份共和主义报纸);“所有意欲理解这本书的人,或者被要求对时代施加影响的人,都一定要熟悉这本书,包括它的事实和推测。 ”(约翰·斯图亚特·密尔)一个美国人写道,“外国人所写的书中,绝对没有如此接近我们政治组织的准确轮廓的。 ”——除了《民主》。《国民报》(曾经是梯也尔的阵地,现在倾向于共和主义)认为,“这本美国民主著作展现出的才华,及其写作上的非凡优点,使其作者跻身[我们]最优秀的人士之间,让他无可争辩地受到尊敬和同胞们的感谢。 ”《法国回声》(L’écho Fran.ais)清楚地解释这句话的意涵:“这样的书将为议会讲坛开辟道路。 ”

因为在那个遥远的年代,一本政治思想的杰作被认为是进入下议院最好的资格。唯一要做的就是确保它的名声广泛地传播开来,多亏外省报纸全文复印了巴黎的期刊杂志,使得扬名之事水到渠成。托克维尔曾期待过这种结果,尤其是在诺曼底和科唐坦,那里是他最有可能的议会前景。他对地方的兴趣正在变得浓厚:或许通过家庭影响力,他已经(1834年11月)被选举为瑟堡学术协会(Académique de Cherbourg)的成员。发布该事件的一份诺曼报纸,认为《民主》是一部杰作,也好意地提及《监狱制度》,这肯定是令人满意的。不久,托克维尔着手为瑟堡的学术期刊写作关于贫困的论文:这将给他机会整理对英国《济贫法》及其影响的思考。

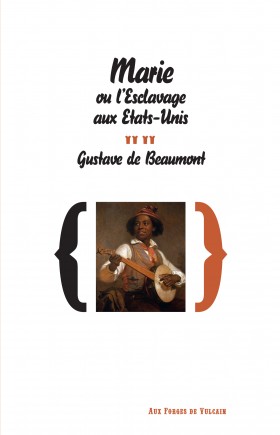

冬天在一大堆活动中度过。博蒙完成了《玛丽》,戈瑟兰将其出版。这是托克维尔人生中的大事件,因为他和博蒙一直坚持认为,他们的著作是互补的。事实上,相对于《民主》的正面,《玛丽》读起来像是它的负面:它并非一部政治或社会解析的著作,但是它充满了托克维尔忽视的细节和生活场景;事实上,读者很可能会遗憾,这两位好友放弃了原本要联合写作的计划:合作的话,他们也许得以写出一部真正全面的关于美国的著作。这已经不可能了:正如我们所见,他俩不同的兴趣将他们分开,而且或许是时候各自面对独立写作的挑战了。博蒙有更多要学习的东西。他将其关于种族和奴隶制的研究写成小说,但又没有遵照小说 的形式,因而犯下了严重的错误,这是小说的黄金时代:他本可能读过司汤达和巴尔扎克;我们知道他读过司各特和费尼莫尔·库珀。然而,在其为《玛丽》所写的前言中,他为以小说的形式来写作一个严肃的话题而道歉:他说,自己只能这么做,因为他既想吸引消遣的读者,也想吸引严肃的读者。这种对公众的侮辱似乎还不够,他还公开承认自己不是一个小说家,并在接下来的文章中很好地证明了这点。尽管《玛丽》有很多明显的失败(纳索·西尼尔称赞它,但认为它对于冷静的英国品位而言,过于多愁善感了),还是很值得一读。写一部谴责美国奴隶制的宣传小说,真是个好主意,15年后《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom’s Cabin)将会成功地表明这点;博蒙的这本著作中满是生动的信息——如同《监狱制度》一般,将近一半由附录和注释组成。对那些了解托克维尔和博蒙的美国书信和笔记的人而言,更不用说了解《民主》之人,《玛丽》显得像一位老朋友,充满了令人愉快的熟悉材料和很多新思想。《玛丽》明显跟托克维尔的关注之事有重叠之处,而博蒙用以定义并断言美国之平等现状的长注释,本可用以回应一些20世纪的托克维尔评论家,比如爱德华·佩森( Edward Pessen),虽然事实上他主要想着的是同时代的英国作家,尤其是托马斯·汉密尔顿( Thomas Hamilton)——其《美国人民与风俗》(Men and Manners in America)已在1833年出版。在这点上,事实上整本书,都是博蒙与托克维尔之观点和观察具有高度一致性的补充证据,而关于美国妇女和美国社交性的那些小文章,如此明显地引用自博蒙的笔记,以至于丢失这些笔记似乎也无关紧要。最重要的是,如果把《玛丽》与托克维尔的《民主》和舍瓦利耶( Chevalier)的《美国书简集》(Letters sur l’Amérique)联系起来(这种联系在1836年以书的形式出现) ——托克维尔对此有些惶恐不安(他厌恶任何竞争的暗示)。我们肯定同意,读过这三位法国作家的读者,会形成一幅比同时代的英国作家更加全面、公正和准确的关于杰克逊时代美国的图景,无论这些英国作家是单个还是集体,都几乎只是补充罢了。

《玛丽》一点都不像《民主》那样一炮而红,但是其优点保证它受到欢迎并被广泛阅读。博蒙和托克维尔各自都觉得完成了目标,而且也同样都觉得在辛苦努力之后要有个假期;因此在4月21日,大约是他们出发去美国的四年之后,他们又一起出发了 ——去英国。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司