- +1

正在消失|巴黎是沉默的

尤金·阿杰生于1857年。成名事出偶然,但一旦成名,就获得了一个无可取代的位置:他是摄影历史上第一位公认的大师,终身用19世纪的器材、工艺拍照,风格当然也是19世纪的。在尤金·阿杰眼里,自己的照片和明信片没有区别,谈不上艺术。他当然不是外行。尤金·阿杰是世纪之交的巴黎艺术圈中人,尽管位置边缘,但始终厕身其中。一切是观念使然,也是时势使然。

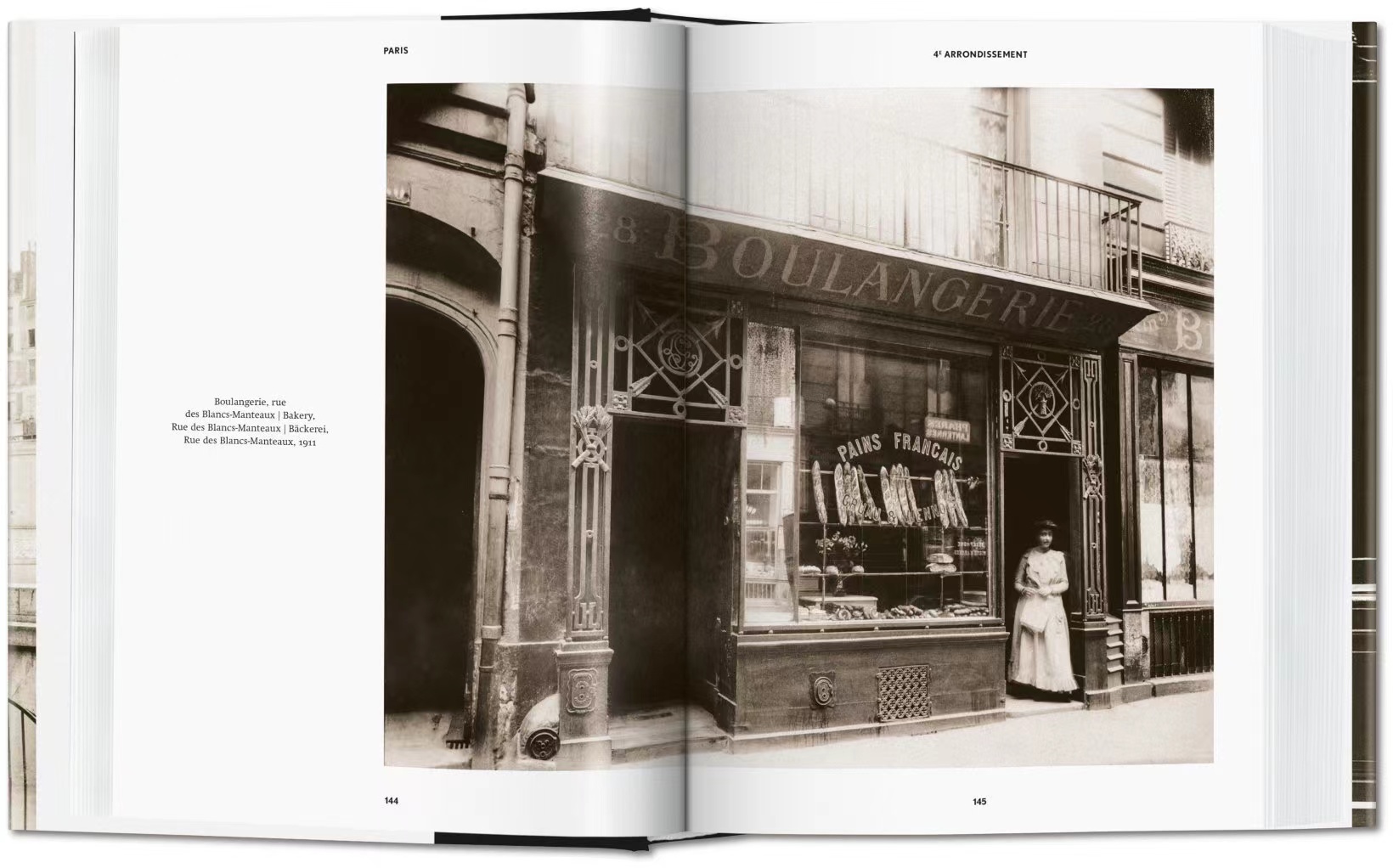

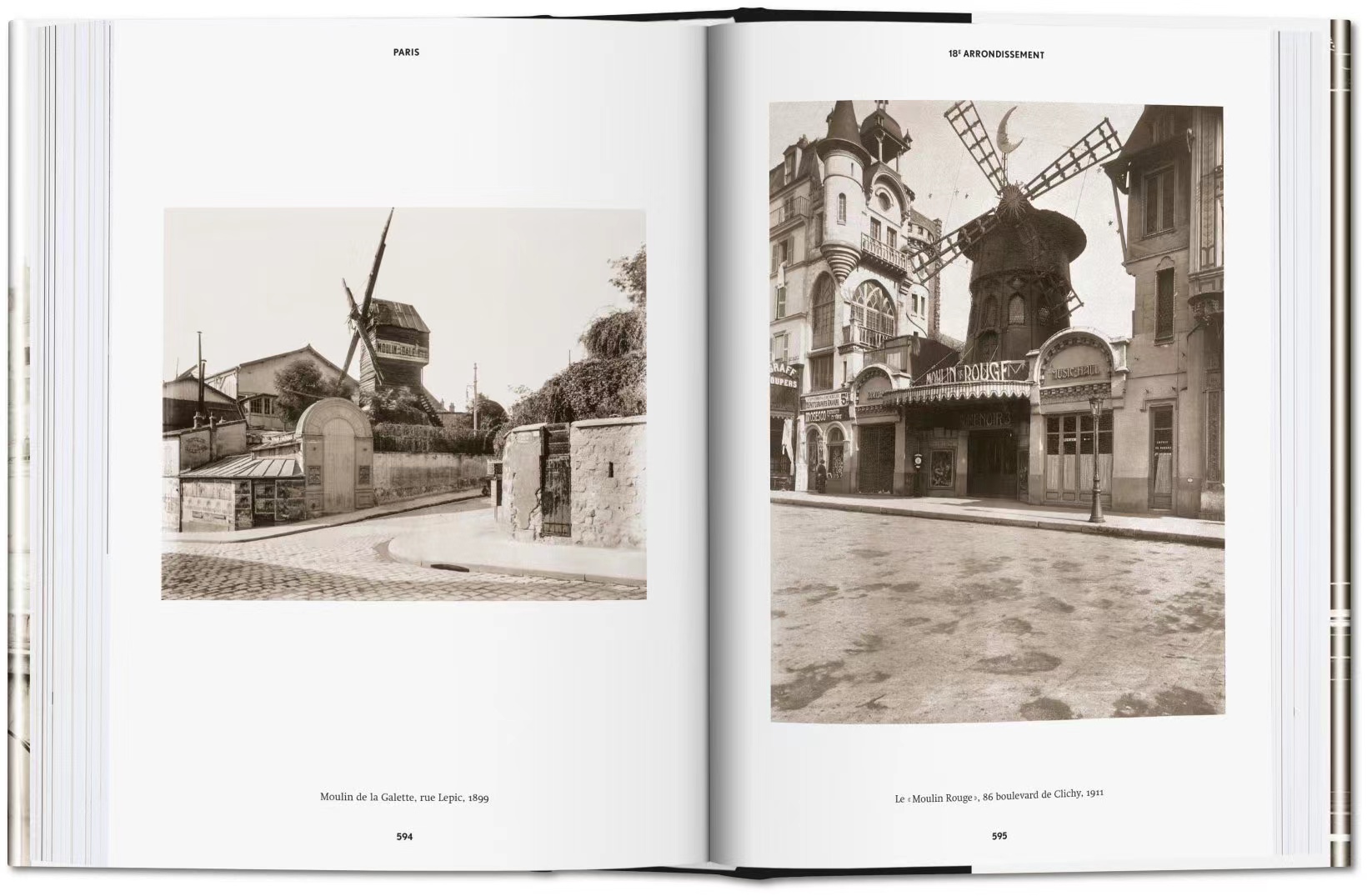

尤金·阿杰的经典化是一个很长的故事(手头这本书已经出到25版)。要讲这个故事,要突破照片的沉默和阿杰本人的沉默。尤金·阿杰的目标隐藏在摄影这种媒介之后,在人生选择上表现为退让。他和银版照相术的发明者路易斯·达盖尔一样,为舞台画过布景。19世纪,这是没有天赋或运气不好的画家常见的职业选择。但阿杰不但出生年龄比达盖尔晚70年,心态好像也老了半个多世纪。阿杰的早期职业生涯是贫穷、动荡和看不到希望的。中年后,摄影让他在巴黎有了一个位置。就像卖假发、皮鞋或别的什么单一商品的巴黎小店铺一样,摄影让他有了自己的店铺、商品、工作方式、风格和主顾。

阿杰的主顾有个人也有机构。后者分为两种,一是巴黎市政机构中负责收集这座城市各种文献档案的部门,另一种是博物馆,特别是美国的博物馆。巴黎市政机构收藏照片的历史很悠久,至少从1850年代就开始了,而阿杰的照片充实了世纪之交的巴黎城市景观、职业和人口状况的收藏。阿杰在写给市政机构公务员的信件中明确地说,他拍摄过的很多场景到1920年代已经消失了。巴黎市政机构收藏了多少阿杰的作品,可能已经有人研究编目,但我不甚了解。他的作品最广为人知的去向,是通过旅法美国艺术家曼·雷的助手贝伦尼斯·阿博特卖给了MoMA。这真的是个很长的故事。虽然在阿杰死后几年中就完成了交易,但MoMA完成整理编目并开始系统展示阿杰的作品,大概花了30年时间。

在这30年里,发生了两件事。第一件事是摄影作为视觉艺术完全被接受。本雅明在《摄影小史》、《机械复制时代的艺术》等作品中已经把阿杰描写为世纪之交视觉文化的先知。“二战”后,西奥多·阿多诺从美国回到法兰克福,重建法兰克福研究所。重建后的法兰克福研究所做的第一件事是整理出版本雅明的著作,由此确立了理解世纪之交欧洲视觉文化嬗变的框架、术语和标准。阿多诺等人又通过对本雅明的延伸和解读,适时地把美国经验引进到这个解释框架之中。摄影在美国视觉艺术叙事中的地位,与摄影在欧洲视觉艺术叙事中的地位,判然有别。第二件事也与此有关。战后的纽约成了可以和巴黎媲美的艺术中心,而MoMA在洛克菲勒家族充足的财务支持下,已然是视觉艺术重镇,对美国艺术的口味和标准,有举足轻重的影响力。这两件事使尤金·阿杰在西方文化史上得到了属于他自己的一席之地。

文化中心和趣味迁移,当然不会只影响这一个人。和尤金·阿杰一样潦倒,也和他一样忽然受到重视的,还有20世纪初的超现实主义艺术家。其中有些人生活在巴黎,如曼·雷,曾是阿杰的个人买家。在没有发迹的时候,超现实主义者通常像阿杰一样贫穷,没有希望,丝毫没有后世艺术史中描述的那种天才创造力的光环。

超现实主义是一种观念艺术。在比较浅表的层面上,这种主张可能与摄影将三维空间强行纳入二维空间时的视错觉有关:距离和景深消失了,不相邻的事物会在画面上相接或叠加在一起,会产生新的视觉语境,让画面元素产生新的意义(往往很滑稽,但包含着某种令人意外的冲击力)。这种效果和超现实主义艺术家喜爱的拼贴的原理是完全一致的。超现实主义者的确对摄影有深刻的理解。摄影产生不久就成为画家作画的辅助工具,有时候是写生这个环节的替代品。画家会买些风景照片和肖像照片在作画时参考。但超现实主义者认为照片提供了一种新的视觉经验,这种视觉经验会随着照片数量不断增长,将成为新一代人视觉理解力的基础。摄影将更新印象派创造的视觉经验,就像印象派更新了文艺复兴创造的视觉经验。

相对于绘画,数量是摄影的一个主要优势。数量越来越多的照片削弱了摄影作为视觉文化的原创性,但数量也会孕育出一些别的视觉文化类型没有的东西。电影发明之后,这一点变得很清楚。电影——单张画面帧连起来,用一定的速度演示——把观看的连续性和时间引入了视觉艺术。有电影之前,视觉艺术从根本上讲是静止和分离的,是一种空间艺术。即使是同一空间内包含许多不同场景的大型壁画,其实也只是许多个单幅画面的并置。时间艺术的特征是后来的画面会覆盖之前的画面,观众只能靠视觉延迟效应和已有的接受框架,在大脑里重构画面之间的关联,由此产生意义联想。既然画面与意义之间的关联取决于接受框架,一旦电影通过蒙太奇改变了画面与意义的固有关联,就彻底改变了视觉文化。这种变化是直接从照片中产生出来的。很多摄影师对电影感兴趣,如布拉塞(Brassai)、维加(Weegee)、卡帕(Robert Capa)、布列松(Henri Cartier-Bresson),以及最成功的斯坦利·库布里克(Stanley Kubrick)。这个名单可以列得很长,并不是偶然的。

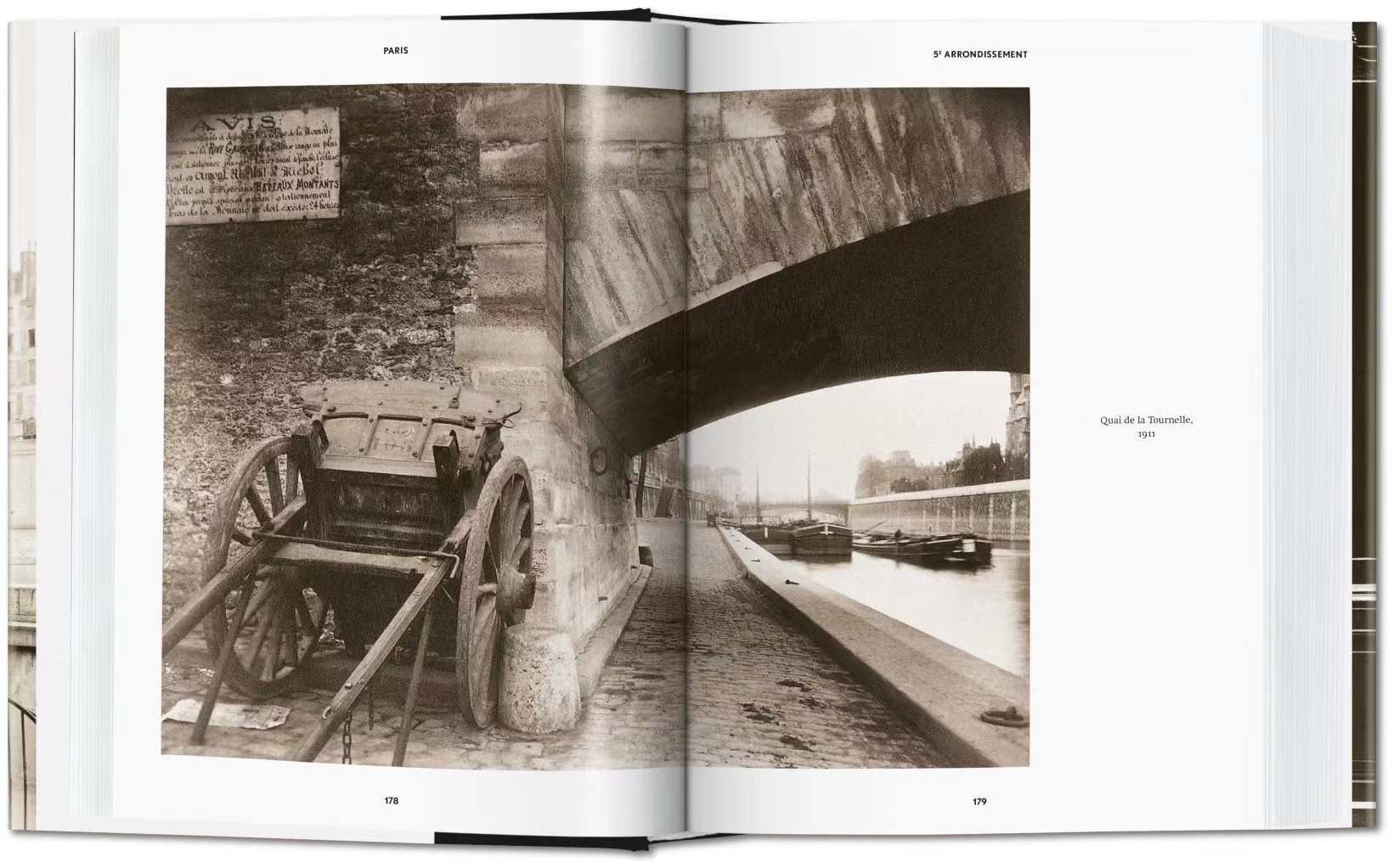

但阿杰对运动影像的戏剧性冲击力无动于衷。他的照片大多数情况下是无人的场景,偶尔在某些街道上可以看到一些模糊的人影。在清晰的街道、建筑和家具映衬下,这些模糊的人影让人以为这些照片拍摄于1830年代,而不是世纪之交。早期感光材料性能较低,曝光时间通常很长,无法固定移动的行人,但阿杰开始拍照的时候,感光材料的性能已经大有改进,补光器材也已经出现。阿杰选择拍摄绝对空旷的街景,有两个可能的原因,一是这样做成本低,二是他有主题或美学上的考虑。当然最有可能的是两方面的考虑交织在一起。

本雅明描述过早期摄影的视觉风格:长期曝光带来荒芜的视觉体验,其中蕴涵着一种内在的非写实性,后者正是超现实主义者推崇阿杰的原因所在。他那些看上去细节密布的画面,总是有些让人感到不对劲甚至不适的地方(类似晕车)。是什么导致一种具象的再现艺术否认了现实呢?

在世纪之交的大众媒体上,为了防止仅仅看照片让读者不适,已经采取了预防措施。照片总是伴随着文字出现。文字补足了照片上缺少的东西,文字为照片提供了事件语境和解读框架,文字可以交代摄影师的存在,被拍摄者对拍摄的态度,甚至帮助读者解除看照片的道德顾虑。但阿杰在拍摄之前就拒绝文字对照片的解释。超现实主义者杂志发表他的照片时,他拒绝了署名。很难想象还有比这更彻底的拒绝方式。对阿杰来说,重要的是巴黎,而且唯有巴黎:她的街道和建筑,知名与无名的景观,巴黎人的生活方式,特别是这种生活方式中物质性的那一面。他希望照片能够帮这座城市建立视觉连续性,但是以直观和注重细节的方式,从根本上拒绝叙事,哪怕是借助视觉媒介进行的叙事。That's all。

Atget: Paris(25th edition )

TASCHEN

2008

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司