- +1

辛德勇读《史记》 | 秦以十月为岁首的开始时间(下)

三,吕不韦的岁首与赵正的岁首

如前所述,一直延续到秦庄襄王末年的十月岁首制,在赵正继位成为秦王之后,发生了变化,即又把一年开始的时候改回到了正月。

如前所述,清朝学者阎若璩在《尚书古文疏证》中引述《史记·秦始皇本纪》中以正月为岁首的例证,其中最早的一项事例,是秦王正四年。那么,这种新的变化,是否就发生在秦王正四年这一年呢?

史阙有间,谨慎的学者,往往存而不论,所谓多闻阙疑,慎言其余是也。不过从另一方面看,历史研究的趣味,其中有很大一部分,正是来自基于不完备材料的间接推论。在我看拿来,历史研究,犹如侦探破案,要是杀人越货者都像武松那样把真名实姓写在行凶的现场,那还要侦探干什么?

郭嵩焘在思考秦人把岁首从正月改到十月的时间这一问题时,着眼的基本方向,是秦国政治的大背景。其间的道理,前面我已经谈到,这就是岁首在很大程度上可以同所谓“正朔”等而视之。它象征着一种政治地位,也昭示着一种重大的政治立场,并不是什么随随便便想改就改的事情;也不是不管什么时候,说改就会去改的事情。

基于这样的认识,把这一问题放在秦国历史演变的背景下去看,我推测这一变化很可能就发生在赵正即位为王之初,而具体谋划并实施这一新制度的人只能是吕不韦。

《史记·秦始皇本纪》记载赵正“年十三岁,庄襄王死”,于是他便“代立为秦王”。尽管我们若是不考虑对这位独裁君主残忍暴行加以道德评判的话,看他一生的所作所为,诚可谓“雄才大略”,然而一个人再牛,也不会一生下来就能治国平天下,他得多少长得有些人样才行。

十三岁这个年龄,毕竟还是个孩子。不仅对今天的老人社会是这样,当时也是如此,所以,《史记·秦始皇本纪》也说“王年少”,这也就是尚未长大成人的意思。长大成人的人都明白,不能让小孩子来干大人的事儿,只是升斗小民家里也没什么大事儿,而且这些事儿大多还不尴不尬,做得说不得。可这一国之王,就不光是这点儿磨磨叽叽的事儿,哪怕一举手,一投足,都关系到脚下那片国土的兴衰安危;要是让他由着性子撒野,甚至普天之下的苍生都会被他祸害。

国王虽然说死就死(像秦孝文王,刚即位三天就潇洒地走了),可国祚是要永存的(像秦之始皇帝就想传之万世。附案:万世是个虚数,实际是永远永远的意思)。所以,老国王的夫人、也就是赵正他老妈就不能承负起对江山社稷的责任,暂时代行其职。

说是老妈,其实当时她的年龄也不是很大。赵正是她生下的第一个孩子,若以二十岁产子计,时年不过三十三岁。老公庄襄王子楚去世的时候,她的年龄也就大致如此(在现代社会,很多这个年龄的女子,还没考虑好把自己的终身和谁结合在一起)。这位年轻的太后,果断地决定把秦国的前程交由吕不韦来代为执掌。

关于这件事儿,《史记》中虽然没有正面记载,但我们看《史记·秦始皇本纪》称由于赵正十三岁即位为王,年龄太小,于是“委国事大臣”,而《史记·吕不韦列传》记载赵正一即位就“尊吕不韦为相国”,正是把治理国家的行政权力全都交到了吕不韦的手中。当然,小小年龄的赵正自己做不了这个主,这么重大的事情,只能出自老妈的主张。

这相国本来名为“相邦”,汉人为避高祖刘邦的名讳,才改书若此。按照我的看法,秦国的丞相制度,就首发于相邦的设置,时间,大约是在秦“惠文君”四年(公元前334年。即惠文王称王之前在位的第四年)。其后二十五年的秦武王二年(公元前309年),才同时分设左、右丞相,用以替代相邦,分散其权。因而从其设置缘起上就可以看出,相邦的地位明显尊于丞相(别详拙文《正史中的秦始皇》,待刊)。直到西汉时期,仍然如此。

《史记·吕不韦列传》记述说,生下赵正的这位太后,乃是“赵豪家女”,也就是出自赵国钱多势力大的家庭。这意味着她从小就见过大世面,所以能够处变不惊,担得起事儿。其实这一出身带给世界更大的影响,是她的生物遗传,是她的血液和基因。不过这是后话,在此不妨姑且按下不表。附带说一下,由于这位女性来自赵国,为称呼方便,下面我就姑且以赵太后或赵后名之。

足够的见识和气度,致使赵太后勇于任事,敢于决断,可敢做敢当并不等于做事就也得法得当。后来的秦二世和赵高也都很敢干,可一干就弄得个国灭身亡。赵太后把一国朝政托付给吕不韦,并不仅仅是因为他在庄襄王时期就已经身为丞相,由丞相升任相国,也是自然而然的事情,除此之外,还有两项重要原因。

第一,这个人要值得信任。在这一方面,赵太后和吕不韦的关系十分特殊,赵正同他的关系更为特殊——赵太后本来是吕不韦的小妾,怀上了赵正之后,才被秦国的王子子楚娶入王室。也就是说,赵正实际上是吕不韦的儿子;至少从生物学意义上讲是这样。

这一情况,本来在《史记·吕不韦列传》里有清楚的记载,为此东汉明帝甚至干脆就直接称呼秦始皇为“吕政(正)”(《史记·秦始皇本纪》),以符合其真实状况。有些让人意想不到的是,近年有人别出新见,否定这一史实,在一定范围内造成影响。前此我撰写《赵正那娃到底是不是个野种》一文,努力澄清世人的疑惑,向人们展现了秦始皇生身的真实状况(此文收入即将于三联书店出版的拙著《史记新发现》中)。

根据《史记·吕不韦列传》的记载,赵太后同吕不韦情深意笃,不仅在赵正即位之初还“时时窃私通吕不韦”,而且待后来“始皇帝益壮”,仍继续维持“太后淫不止”的状况。当然司马迁这个“淫”字用得不大妥当,这是站在秦国王室的立场上来谴责赵太后的私生活。

须知赵太后本是吕不韦的爱妾,是子楚仗着自己的王子身份,横刀夺爱,强求来的。当初为了实现投机于政治的目的,吕不韦虽然不得不忍痛割爱,可心不甘,情不愿,在庄襄王死后,两人旧情复萌,这是天经地义的事儿,什么淫不淫的,把话说得那么难听干啥。论财力,吕不韦本是“家累千金”的巨富(《史记·吕不韦列传》),在强横无比的权力面前低头,那也是不得已的。中国古代的社会就那么个社会么,权力高于一切,有什么办法。赵太后法律意义上的丈夫秦庄襄王去世时仅仅三十五六岁(《史记·秦始皇本纪》),怎么说这也稍早了些。从这一点看,要说赵太后同吕不韦合谋害死了他,也合乎情理。不过这对男女要真的这么做,就有些过分了。不能为了真爱就害死活人。

正因为有这一层极为特殊的关系,庄襄王一死,赵太后就让赵正管吕不韦叫二大爷(《史记·吕不韦列传》。案原文为“号称仲父”,这“仲父”就是北京市井语言中的“二大爷”)。这就相当于明面上叫干爹,实际上是在认亲爹。

阐明这一情况,大家也就很容易理解,就父子血缘和男女亲情的意义讲,赵太后把权柄交给吕不韦,实际上比放在那个死鬼庄襄王手中要更为妥当,也更为可靠。

第二,这个人要具有治国的韬略。关于吕不韦在政治面的抱负与能力,以往的研究,大多注意不够。然而,知夫莫若妇。作为这位“赵豪家女”初嫁的男人,也作为她心爱的情夫,赵太后对吕不韦的心思和手段应该了解和体味得最为清楚,可谓心知肚明。

赵太后是伴随着夫君吕不韦在赵都邯郸与秦国王子子楚相遇的。当时,子楚作为秦国的质子(也就是以王子身份作人质)被抵押在邯郸。此前吕不韦就已经在邯郸见到过子楚这位质子,并打定注意要把子楚作为政治投机的对象,同他结成看十分亲密的伙伴关系。

关于吕不韦要拿秦庄襄王子楚做政治投机的情况,《史记·吕不韦列传》的记载只有聊聊数语,乃谓“子楚……质于诸侯,车乘进用不饶,居处困,不得意。吕不韦贾邯郸,见而怜之,曰‘此奇货可居’”,而在《战国策》则比较具体地展示了他的心思:

濮阳人吕不韦贾于邯郸,见秦质子异人,归而谓父曰:“耕田之利几倍?”曰:“十倍。”“珠玉之赢几倍?”曰:“百倍。”“立国家之主赢几倍?”曰:“无数。”曰:“今力田疾作,不得暖衣余食;今建国立君,泽可以遗世。愿往事之。”(《战国策·秦策五》)

这里所说的“秦质子异人”,指的就是作为人质被抵押在赵国的公子子楚,“异人”是他的初名,当然也可以说是他的本名。赵正他爹由“异人”改称“子楚”,正是吕不韦投机活动着意营造的结果(《战国策·秦策五》)。

我们看“建国立君,泽可以遗世”这两句话,吕不韦此番举动似乎只是想要获取比经营珠玉等高端奢侈品更大的利润,也就是无穷亦且无尽的好处;至少在他从事这项“居奇”伟业之初,就是这样想的。

为此,吕不韦在运作的前期至少直接拿出了一千六百金的钱财,此即《史记·吕不韦列传》所记“以五百金与子楚,为进用,结宾客,而复以五百金买奇物好玩,自奉而西游秦”,去活动子楚之父安国君(即后来的秦孝文王)的正室华阳夫人;另外,在秦昭襄王五十年秦军围困赵都邯郸时,为帮助子楚外逃,又“行金六百予受者吏”。可见吕不韦确实也投下了很大的本钱。

当然大家都知道,商人是很讲究“契约精神”的,花这么多钱,子楚总得有个话——他当即应允吕不韦说:“必如君策,请得分秦国与君共之”,故甫一即位,即“以吕不韦为丞相”,且“封为文信侯,食河南雒阳十万户”(《史记·吕不韦列传》)。不过这既尊且贵的身份,倒不仅仅是得自子楚恪守的信用。须知秦孝公时商鞅变法,已颁布法令,对像吕不韦这样“事末业”的行商坐贾,国家是要“举以为收孥”的,也就是要被捉将官里去给国家做奴婢的(《史记·商君列传》)。现在,吕不韦反而获得此等荣耀,你闭上眼睛想想就能明白——子楚硬抢来人家的爱妾,总该给些特别的补偿。而在这当中有没有那位“赵豪家女”回报前夫的情谊,甚至是出自吕不韦和她两人之间的密谋,也很耐人寻味。至少在场面上混过的人,应该很容易理解这里边的道理。

在另一方面,在世上稍有阅历的人都会明白,人的理想是会随着情况的变化发生改变的。在庄襄王时期做了三年丞相并已诛乱拓土的吕不韦(《史记·秦本纪》),到赵正即位的时候,已经“招致宾客游士,欲以并天下”了(《史记·秦始皇本纪》)。显而易见,吕不韦很快就超越单纯的物质欲望,有了很高的政治追求。

吕不韦的政治理想,在赵正即位八年之时写成的《吕氏春秋》一书中做了全面的展示。关于这部《吕氏春秋》的撰著宗旨及其价值,自从班固编录《汉书·艺文志》以来,就一直缺乏合理的认识。在这里无暇展开讨论对这一问题的认识,只能简单地陈述我的基本看法。

班固在《汉书·艺文志》中将《吕氏春秋》著录于诸子略杂家类下,谓乃“秦相吕不韦辑智略士作”,而他所依据的底簿,是刘向曁乃子刘歆相续而成的《七略》。《汉书·楚元王传》载录刘向语云“秦相吕不韦,集智略之士而造春秋”,这“春秋”当然是指《吕氏春秋》而言。据此,我们可以更为明确地了解《汉书·艺文志》上述说法的来源。

《汉书·艺文志》这样的著述形式,显然突出了其书并非出自吕不韦本人手笔的印象,而这样的描述,最早是见于《史记·吕不韦列传》:

当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾。吕不韦以秦之强,羞不如,亦招致士,厚遇之,至食客三千人。是时诸侯多辩士,如荀卿之徒,著书布天下。吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十余万言,以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客,有能增损一字者,予千金。

就是上面这段记述,使得刘向、班固辈乃至诸多后世看客,以为《吕氏春秋》不过是吕不韦出于虚荣而指使门下宾客胡乱攒成的一本杂家之书;两汉时期这一派人中表述最为甚者,是东汉初年人桓谭,乃径云“吕不韦请迎高妙作《吕氏春秋》”(《文选》卷四〇杨修《答临淄侯笺》唐李善注引桓谭《新论》),干脆把吕不韦彻底排除于作者之外。用现在中国大学里盛行的课题制“学术”成果的产出程序来讲,这相当于说吕不韦仅仅是个课题组的行政召集人而已,连个空头“主编”都不算。

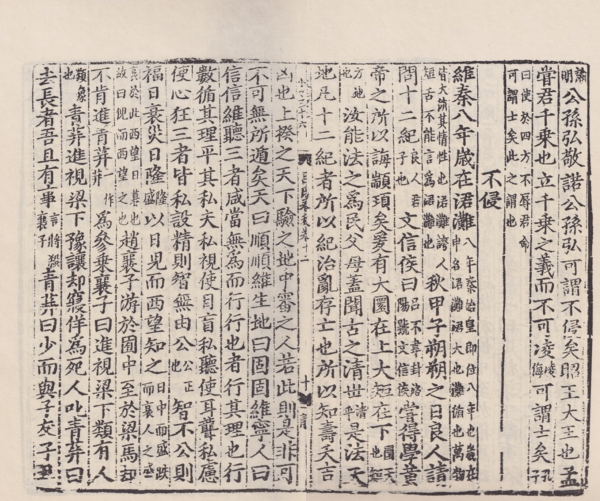

百衲本《二十四史》影印南宋建安黄善夫书坊刻三家注本《史记·秦始皇本纪》

两汉间人如此看待吕不韦与《吕氏春秋》的关系,再加上腐儒对商人的普遍蔑视,导致其后很多学人,以一种轻慢的态度对待《吕氏春秋》和它的作者吕不韦。清人卢文弨谓“世儒以不韦故,几欲弃绝此书”(卢文弨《抱经堂文集》卷一〇《书吕氏春秋后》。案宋黄震《黄氏日钞》卷五六《读诸子》之“吕氏春秋”条就谈到过这一点),讲述的就是这种情况,其中明初人方孝孺下述评议,是颇有代表性的:“不韦以大贾乘势市奇货,致富贵而行不谨,其功业无足道者,特以宾客之书显其名于后世,况乎人君任贤以致治乎?”(方孝孺《逊志斋集》卷四《读吕氏春秋》)这话讲的不仅轻慢,而且还很轻佻了。

至清乾隆年间纂修《四库全书》时,参与其事的馆臣,虽然说在对吕不韦其人其书的评判这一问题上,以为“论者鄙其为人,因不甚重其书,非公论也”,可同时竟以“旧本题秦吕不韦撰”的形式,直接否定掉吕氏的作者身份(案“旧本题某人撰”,是旧时在否定书中所题作者时通用的表述形式),并且还一本正经地说:“考《史记·文信侯列传》(德勇案:指《吕不韦列传》),实其宾客之所集。”简直根本没吕不韦什么事儿了,而且他还成了个欺世盗名的妄人(《四库全书总目》卷一一七《子部·杂家类》)。《四库全书》在古代文史研究中的权威地位,使得清代中期以后的学人愈加轻视《吕氏春秋》,也更为轻视吕不韦在此书形成过程中的作用。

吕不韦是什么出身、怎样上位,在评价一位政治家的时候,这并不重要,“大贾乘势事奇货”也不一定就比寒窗苦读往权力的阶梯上爬更下贱,更不比诛兄夺位的唐宗宋祖品行恶劣。对吕不韦的政治作为,需要认真审看当时的形势和吕氏不同于赵正的举措做出具体的分析。只要我们抛弃吕不韦只是个一味贪图富贵的商人这一刻板印象,正视他是一位在秦国发展的关键时期通盘执掌一国大政的政治家这一显而易见的事实,就应该很容易看清其政治抱负和社会理想。

首先我们看,秦庄襄王甫一即位,就面临一项严峻的挑战,这就是“东周君与诸侯谋秦”,即这个东周之君与关东诸侯合谋攻秦。

盖周赧王时王畿之土分为东、西两部分,其君主分别为侯称公,自为其政,而赧王乃寄寓于西周侯国而存。至周赧王五十九年、亦即秦昭襄王五十一年,在秦军威逼下,西周君入秦,尽献土地与属民,最后一位周天子即所谓周赧王不堪再蒙其赧,随即在下一年自杀殉国(案:这只是我的推测,没有直接的史料证据),而周之旧民则不愿意被野蛮落后的秦国奴役,纷纷向东方各地逃亡,秦人掠走象征着天子地位的九鼎宝器,史称姬周就此宣告灭亡。“东周君与诸侯谋秦”事乃发生于姬周亡国之后七年,即秦庄襄王元年(《史记》之《周本纪》、《秦本纪》)。

此时,这位与关东各地诸侯串谋反秦的“东周君”,在社会地位上也只是个普普通通的侯国君主而已,更没有什么军事实力,然而他毕竟是周天子的嫡系后裔,可以被关东诸侯拥立为新的天子,作为诸侯抗秦的共主。这自然会产生很大的号召力和凝聚力,阻遏秦人对外侵略扩张的脚步。面对东周君和关东诸侯这一举动,刚刚被秦庄襄王任用为丞相的吕不韦,当机立断并亲自出马,率人杀掉东周君,“尽入其国”,也就是吞并了东周侯国的全部领土。此举充分体现了吕不韦在政治上的战略眼光和决断力量,这是一位优秀政治家才能具备的良好素质。

在战国后期,秦国不仅早已是一个地区大国,同时在武力上也是独一无二的强国。在列国之间国土扩张与兼并活动日趋激烈的情势下,建立一个明确而又适应形势的战略目标,是一位有见识的执政者所应肩负的职责,而吕不韦正是这样一位颇有见识的政治家。前已述及,《史记·秦始皇本纪》称在辅佐庄襄王时期,吕不韦即已“招致宾客游士,欲以并天下”,这“并天下”三字就是吕不韦为秦国设定的政治目标,当然这也可以说是吕不韦个人的事业和抱负。

时代在剧烈地变化,思想观念自然也要随之演变,政治理念的演进尤为突出。并观《史记·秦始皇本纪》和前引《史记·吕不韦列传》的记载可知,吕不韦网罗这些“宾客游士”的实质目的,是为了实现其兼并天下的政治目标,而所谓“羞不如”信陵君、春申君、平原君和孟尝君而“招致士,厚遇之”,不过是世人眼中的表面原因而已。在此前提下,我们看吕不韦组织宾客协助他撰著《吕氏春秋》,更不会是为了炫示自己有多大一个脸面了,这应该是他为治理天下而拟定的思想纲领。

前已述及,《汉书·艺文志》是把《吕氏春秋》著录在诸子略杂家类下,班固称所谓“杂家者流,盖出于议官,兼儒、墨,合名、法,知国体之有此,见王治之无不贯”。这里“国体”与“王治”对举,具体指的是国家的典章制度,二者统而言之,无非是讲王者治国的道术。至于“议官”云云本是件难以捉摸的事儿,望文解义,想来不过议事之官的意思。《隋书·经籍志》改称“杂者盖出史官之职也”,就是因为这“议官”实在是个说不清道不明的官职。

百衲本《汉书》影印所谓景祐本《汉书・艺文志》

“议官”之名如此,班固对《吕氏春秋》的属性及类别归属的划分自然更颇有可议之处。司马迁之父老太史公司马谈对学术流派的划分,就与《汉书·艺文志》有很大不同。

《汉书·艺文志》把体现学术思想流派的诸子之学分作十家,司马谈则将其归为六家。《汉书·艺文志》所说融入《吕氏春秋》的儒、墨、名、法已居有其四,另外还有两家,则一为阴阳,一是道家。司马谈称道家“其为术也,因阴阳之大顺,采儒、墨之善,摄名、法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜”(这里讲的当然是秦汉时期的道家而不可能是春秋战国之际的早期道家),我们只要稍一翻检《吕氏春秋》、特别是其“十二纪”部分就能够清楚看到,顺应四时之序以施政行事,正是这部书的一项根本宗旨。我们看司马谈阐释阴阳家的要义,乃谓之曰:“夫春生夏长,秋收冬藏,此天道之大经也,弗顺则无以为天下纲纪,故曰‘四时之大顺,不可失也。’”(《史记·太史公自序》)可见阴阳家观念在《吕氏春秋》中是占有重要地位的,而这又显示出这部书在构成形式上同道家的相通之处。

近人吕思勉先生称《吕氏春秋》等所谓杂家之书“所以异于道家者,驱策众家,亦自成为一种学术,道家专明此意,杂家则合众说以为说耳”(吕思勉《先秦学术概论》)。实则至战国后期,诸家思想学说呈现出强烈的互通互融的趋势,而这种互通互融的趋势,老太史公司马谈所说的道家是一个方向,以《吕氏春秋》为代表的所谓杂家是另一个方向。

吕思勉先生以专门家之学和杂学家之学来阐释杂家的学术特征,谓“专门家虽有所长,亦有所蔽。……国事当合全局而统筹,实不宜如此”,即云杂家适合当权者的行政运作,仅仅是一种实用的政治学说(吕思勉《先秦学术概论》)。在这一点上,清人章学诚把《吕氏春秋》看作“论治之书”,并谓“其每月之令文,正是政令典章,后世会典、会要之属”(章学诚《校雠通义》内篇卷二《补校汉艺文志》),与吕思勉先生的认识颇有相通之处。

我想若是把吕思勉先生所说“合众说以为说”发挥解释为融合众说以为一说的思想体系,或许更为符合实际情况。其实吕思勉先生本人以及余嘉锡先生都对《吕氏春秋》内容的系统性和内在联系的有机性都做过很好的论述,清楚显示出这部书绝非乱钞而成,因而也就必然要有统一的撰著思想。在那个剧烈地变化着的时代里,身处相位且具有并兼天下心志的吕不韦,积极思索并适时提出一套治国平天下的政治理念,应该是合情合理的。

论述至此,我们有必要回过头去,再来看一下吕不韦在撰著《吕氏春秋》这部书的过程中所起的作用的问题。

如前所述,在否定吕不韦作者地位的诸说当中,《四库全书总目》的说法是最具有代表性的,而四库馆臣非常明确地告诉我们其史料依据是《史记·吕不韦列传》的记载。其实只要我们稍稍静下心来审读一下《史记·吕不韦列传》的文字,就可以看出,所谓“吕不韦乃使其客人人著所闻”,这里的“著”字乃是言明、称述之义,而不是撰著之词,《吕不韦列传》下文云吕氏“集论以为八览、六论、十二纪”,其所“集”之“论”自然是承接其门客所“著”者而言,吕氏门客之“著”即此等论说。

若是没有什么先入为主之见,上下通读“吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪”这句话,今天任何一位稍通古汉语的人都不难看出,司马迁分明是讲在吕不韦“集论”成书的事儿,怎么会有“实其宾客之所集”的意思?四库馆臣俨乎其俨的“考证”,毋乃曲解太史公本意太甚。

就其总体情况而言,清代乾嘉考据研究一项显著的弊病,便是往往只盯住一棵树看而对外围那一大片林子完全视而不见。吕不韦亲撰《吕氏春秋》这件事儿,不仅在《吕不韦列传》里有清楚的记载,司马迁在《史记》其他地方也有表述。譬如,在讲述自己著述缘由和宗旨的《太史公自序》里,他就用“不韦迁蜀,世传《吕览》(德勇案:此《吕览》即指《吕氏春秋》)”这样的语句,讲述了作者的悲惨遭遇与其传世著述之间的关系(案古往今来读《太史公书》者对这两句话均有误解,我将另行撰文具体阐释我的解读)。

更为重要的是,在《史记·十二诸侯年表》的小序当中,司马迁还这样写到:

吕不韦者,秦庄襄王相,亦上观尚古,集六国时事,以为八览、六论、十二纪,为《吕氏春秋》。

这段内容对理解《吕氏春秋》撰人的重要意义,是我们又一次看到了《吕不韦列传》谓吕氏“集论以为八览、六论、十二纪”的“集”字。对比《十二诸侯年表》“集六国时事,以为八览、六论、十二纪”的文字,可知《吕不韦列传》所“集”之“论”应当就是所谓“六国时事”,而这正与吕不韦招致的“宾客游士”多来自关东六国相应——这一点,我们读一下李斯的《谏逐客令》就可以看得一清二楚(关于李斯所谏阻的被逐宾客系吕不韦门客,请参见黄永年先生《李斯上书谏逐客事考辨》,见《黄永年文史论文集》第一册)。

《史记·吕不韦列传》谓《吕氏春秋》“备天地万物古今之事”,其所谓“古”者,乃《十二诸侯年表》“上观尚古”之事,所谓“今”者即秦国本身的情况以及“六国时事”。须知不管是“古”,还是这“今”,都不过是著述的参考数据而已,而实际执笔撰著这部书籍的只能是吕不韦本人。其实只要看一看《吕氏春秋》空前严整的结构,即可知其书绝非杂出众手,必一人精心结撰,始得以成之。

在《吕氏春秋》“十二纪”部分之末,有一篇《序意》,它实际上是全书的序文(我将另文具体说明这一问题)。在这里,吕不韦直接以自己的“文信侯”身份讲述其著述宗旨说:

文信侯曰:尝得学黄帝之所以诲颛顼矣。爰有大圜在上,大矩在下〔东汉高诱注:圜,天也;矩,地也〕,汝能法之,为民父母。

盖闻古之清世,是法天地,凡十二纪者,所以纪治乱存亡也;所以知寿夭吉凶也。上揆之天,下验之地,中审之人,若此,则是非可不可无所遁矣。

天曰顺,顺维生;地曰固,固维宁;人曰信,信维听。三者咸当无为而行。行也者,行其理也,行数循其理,平其私。夫私视使目盲,私听使耳聋,私虑使心狂。三者皆私,设精则智无由公。智不公,则福日衰,灾日隆,以日倪而西望知之。

不难看出,法天地而“为民父母”,是吕不韦的根本政治理念,当然这就是《吕氏春秋》所要阐释的基本思想。

《中华再造善本》丛书影印元至正嘉禾学宫刻明补修本《吕氏春秋·十二纪》

后世学人在评判《吕氏春秋》的学派属性时,在《汉书·艺文志》的杂家归类之外,早有东汉人高诱讲述说:“此书所尚,以道德为目标,以无为为纲纪,以忠义为品式,以公方为检格,与孟轲、孙卿、淮南、杨(扬)雄相表里也”(高氏训解《吕氏春秋》序),即谓《吕氏春秋》并非百家之言的杂乱堆积,而是兼融诸说。不过在高氏看来,其基本思想似乎与道家更为接近;又清代的四库馆臣乃谓其“大抵以儒为主,而参以道家、墨家”(《四库全书总目》卷一一七《子部·杂家类》);卢文弨则以为书中所述“大约宗墨氏之学而缘饰以儒术”(卢文弨《抱经堂文集》卷一〇《书吕氏春秋后》)。彼此之间出入这么大,这真是有情人眼里出美人,谁觉得像啥就是个啥。是是非非,局外人好像很难判断。

其实若是回到我在前文表述过的看法,把《吕氏春秋》的思想内容理解为一种融合多种学说的思想体系,我们就不宜用战国前期各种思想流派的分野来看待它的学派归属,而应该把它看作是这诸多思想流派发展到战国末期的一个自然而然的结果;至少是其中的一个趋向。它适应的,是把各地诸侯并兼为一家天下的统治形式。这样看来,吕不韦遵循法天地而“为民父母”这一政治理念而写成的《吕氏春秋》,便应如元人陈澔所云,乃“将欲为一代兴王之典礼也”(元陈澔《礼记集说》卷三)。

至于这套思想是不是已经完善到可以具体应用于天下的治理以及它到底适不适合治理天下,这似乎在很大程度上已成了一个假想的问题。因为历史没有给吕不韦留下充分的时间去尝试、去实践,史籍中更几乎见不到相关的记载。对此,稍后我再做详细的说明,这里先谈一下本文的主题、亦即秦国的岁首问题。

前面在本节一开始,我就推测,秦国把岁首从十月改回到正月的时间,应该发生在赵正继位之初。这时,他年龄尚幼,没有能力执掌权柄,国政完全委之于吕不韦,像更改岁首这样的事情,他还根本弄不懂是怎么回事儿,因而只能出自吕氏的旨意。

《吕氏春秋》虽然成书于赵正即位之后的第八年,但这么严谨详备而且内容丰富的著述不会是一年两年的时间就能写成的,从立意酝酿到完稿成书,要有一个很长的过程;更为重要的是,像《吕氏春秋》所体现出来的那一整套政治思想观念,绝不会是一朝一夕间说生成就能够形成的——用现在的语言来讲,它是以一个人的人生观、世界观为基础的,而这些可以说是吕不韦固有的观念。

具体地说,我们在思考这一问题时应该看到,如前所述,在庄襄王时期,吕不韦就已经“招致宾客游士,欲以并天下”了。吞并天下之后,当然就要治理天下,而辅佐君王治理天下,正是丞相本分的职事,所以在这一时期,吕不韦就应当已经有了《吕氏春秋》一书所体现的基本思想。更何况在庄襄王继位成王之前,甚至早在吕不韦把赵姬连同腹中孕育的赵正奉献给子楚之前,也就是子楚通过吕不韦的运作被后来的秦孝文王及其正室华阳夫人认作嫡嗣的时候,他就已经成为子楚的老师——也就是“傅”了(《史记·吕不韦列传》)。须知这种老师可不是教子楚认识字儿、写大字的,他是辅导子楚为人处世的,先训育他做个合格的贵公子,再把他培养成为一个理想的储君,当然会向子楚讲述治国平天下的理路。所以,《吕氏春秋》的基本理念,至迟在这时就应当已经萌生。

于是,当庄襄王离世、自己亲身制造的小王子赵正甫一即位之时,全面掌握一国大政的吕不韦,就按照自己的理念,把岁首从十月改回到正月。当然,这只是我根据前前后后各种相关情况所做的推测,并没有直接的证据。

那么,大家自然要问:吕不韦为什么要把岁首改到正月呢?从昭襄王十九年起,四十多年过去了,秦人一直在十月初一这一天过年,别扭是别扭(不管大人还是孩子,数数儿都是从一往十哪儿数,可现在倒过来,先数十,后数一,你说能不别扭么),可一两代人都这么过来了,还非改回去干啥?

我认为,这关系到两个问题:一是所谓夏商周三正递相更替与月序,二是吕不韦的思想个观念。前者更多地是技术性的问题,后者则是思想观念问题。

关于夏商周三正递相更替之说,我在前面第一节里已经做过简单的叙说,其天文历法涵义,就是硬把“中国年”的十二月同体现太阳年十二月的十二辰相匹配,夏商周各个朝代其岁首月份若是定在哪一辰所对应的月份,就称之为“建某辰”,这也就是“建某地支”。所谓夏人建寅、商人建丑、周人建子,就是这一说法的具体体现。

可这建寅、建丑和建子体现的首先是岁首设在哪一个辰位,而要想知晓这个辰位对应的是几月,就又涉及月序的问题,这就是当时的正月是与哪个辰位相对应的。譬如,就像前面第一节讲到的那种情况——秦昭襄王十九年起虽然改以十月为岁首,而这也可被人们称作“建亥”,当时的月序却仍旧依循所谓夏正,以建寅之月为正月。

夏商周三代是否存在建寅、建丑以至建子的更替,这是一个相当复杂的问题,实际上每一个环节恐怕都不能成立;至少在我看来绝不存在这样一个体系化的更替过程。在这里,姑且抛开这个问题不谈,单纯来看传世文献记载中这三朝的月序。尽管传统认识的主流,或者说绝大多数人的看法,都认为夏、商、周三朝的正月分别为寅月、丑月和子月,但也有一些学者持有不同看法,以为自古以来的月序,都是以寅月居首,夏、商、周三代之间并没有什么不同。

清康熙汗青阁刻本《古今释疑》

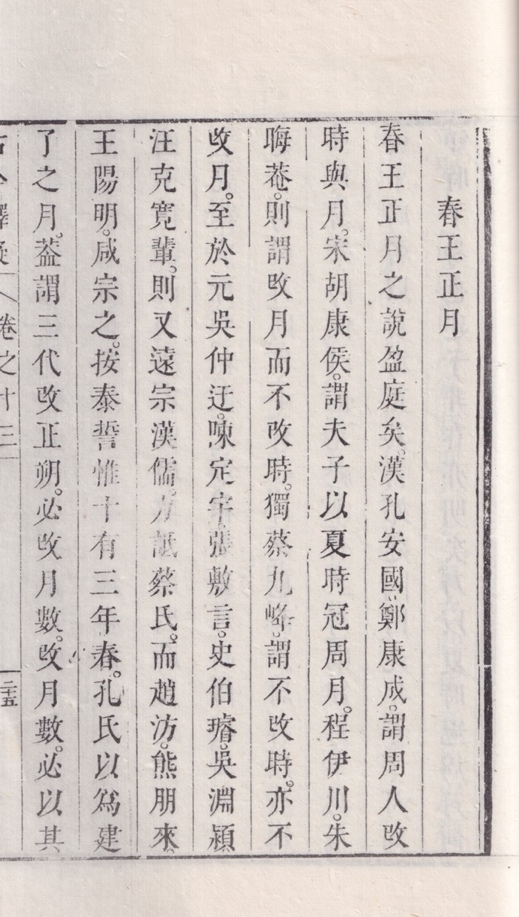

在这一派学者当中,以南宋初年的胡安国最为著名。胡安国在笺释《春秋》时提出了“以夏时冠月,垂法后世”的著名观点(胡安国《春秋胡氏传》卷一隐公上),即谓夏商周三代的月序都与建寅的“夏正”一样,是以寅月为正月。这一看法,本来极有见地,可由于考据学家一向轻视《春秋》胡注,后世鲜少有人关注,更乏人认可。不过一项正确的认识,是不会永远埋没不显的,清代博学多识的学者方中履,就不仅认识到胡说的合理性,还进一步旁征博引,做了更为深入的论证,清晰指出:“三代虽正朔不同,然皆以寅月起数。”(方中履《古今释疑》卷一三“春王正月”条)

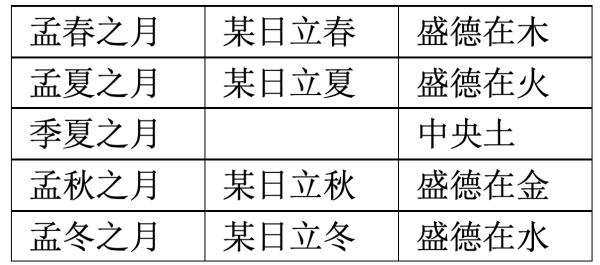

这样看来,秦始皇二十六年只是把岁首从正月改到十月而并未改动以寅月起数算的月序,正是自古以来的通行做法,并没有什么特别的地方,而形成这种情况的根本原因,是所谓寅月在太阳年体系中乃是孟春之月。

前面第一节里已经讲到,《吕氏春秋》所记太阳年的天文月,便是始于孟春之月。这孟春之月是春时的首月,春时又为四时之首。所以换句话来讲,也可以说四时始于孟春之月。这样我们大家也就很容易明白,月序以正月为首,顺应的是天时,体现的是天道。

如前所述,《吕氏春秋》一书的根本思想,是法天地而“为民父母”,惟《吕氏春秋》又云“民无道知天,民以四时寒暑日月星辰之行知天”(《吕氏春秋》卷二四《不苟论·当赏》),即谓四时之行是识得天机的孔径,可见它在吕不韦的治国理念中占有何等重要的地位。

遵循这样的治国理念,吕不韦对以十月为岁首的秦历自然不会满意,因而也就很自然地改以正月为岁首,以顺应天道。——这就是我对这次历法更改背后原因的理解。

这绝不是简简单单的一项技术性的历法改革,实质上意味着正朔的更改,实在是一个重大的变革。吕不韦甫一执掌秦国大政,就做出如此重大的举动,充分体现出他的政治胸怀和执政施政的意愿。从另一角度考虑,由于新王赵正出自吕不韦的骨血,这当中是不是还暗含有以吕氏王朝来取代嬴姓社稷的意味,就不好做出更多的揣测了。

前引《史记·吕不韦列传》谓其招致食客三千人,这当然主要是为了实现自己的政治抱负,《秦始皇本纪》所言“欲以并天下”就是直接的证据。在笼络人心方面,吕不韦显然取得了很大成功。即使后来在秦王正十年被免除相国之位而退居河南雒阳封地的时候,在秦国之外,依旧有“诸侯宾客使者相望于道”(《史记·吕不韦列传》),延请吕不韦去往他国;两年后吕不韦自杀,仍有“其宾客数千人窃共葬于洛阳北芒山”,尽管这惹得赵正大怒,或驱逐出国,或流放边地,或褫夺爵位,对这些人做出严厉惩处(《史记·秦始皇本纪》并唐司马贞《索隐》)。透过这些情况,可以清楚看出吕不韦的威望和政治感召力,而且他的影响力已经超越国界,遍及天下各个诸侯。吕不韦显然是一位举足轻重的政治家,绝不仅仅是一个豪富的商人。

然而,在当时,作为一个成功的政治家,吕不韦似乎还缺少一项重要的素质——这就是狼性,也就是说他还不够冷酷,不够残忍。所有的政治家当然都不能有妇人之仁,这个勾当就这么个干法;作为一个集权体制的最高统治者,心狠手辣,更是最基本的素质,即所谓无毒不丈夫是也。秦国走向更高度的集权,虽然是在赵正直接掌控权柄以后才发生的事情,但自从秦孝公任用商鞅时起,以连坐告密为标志的野蛮秦法就通行于世(《史记·商君列传》),统治者控制社会的权力业已疯狂生长。

妨碍吕不韦施展政治抱负的人,是他的儿子赵正。十三岁即位为王的赵正,一开始,虽然无力掌控权柄,但一年小,两年大,这个年龄的少年很快就会长大。随着年龄的增长,他不仅懂得了成人谁都明白的男女之事,也知晓了权力的滋味和魅力。

硬是横插一杠子从吕不韦身边强行索走赵姬的庄襄王一死,那位身为太后的女人便马上同前夫重续旧好,“时时窃私通吕不韦”(《史记·吕不韦列传》)。两人本来就是硬分开的,情意从未中断,况且赵太后不过三十多岁一位正当年的女人,有这种需求,实在是再正常不过的了。无奈年少的秦王生理和心理很快就发育成熟,他们两人若是一直维持着这种关系,显然不是个事儿。

太后或皇后有情人,这本身,在东汉以前算不上什么事儿,西汉国母吕后与宠臣审食其之间就是这样的关系(《史记》之《吕后本纪》、《陈丞相世家》)。可这事儿要是闹得风声太大,很容易牵出赵正的血缘问题,那他有没有资格继续做这个秦王,在秦人眼里就是个很大的问题了。以吕不韦当时的势力和能力,先下手为强,除掉赵正,当然是合理的选项,然而赵正是他自己的骨血,这位商人显然下不去手。

从后来一系列事件和他一生的行事来看,赵正的生性同吕不韦大不相同,他可以说是个地地道道的狼崽子,我想这更多地应该是得自那位“赵豪家女”老妈的遗传。在这种情况下,就别谈什么政治理想,吕不韦若是能够及时地抽身远祸,也就阿弥陀佛了。

于是,我们在《史记·吕不韦列传》里就看到了如下情况:

始皇帝益壮,太后淫不止。吕不韦恐觉祸及己,乃私求大阴人嫪毐以为舍人,时纵倡乐,使毐以其阴闗桐轮而行,令太后闻之,以啖太后。太后闻,果欲私得之。吕不韦乃进嫪毐,诈令人以腐罪告之。不韦又阴谓太后曰:“可事诈腐,则得给事中。”太后乃阴厚赐主腐者吏,诈论之,拔其须眉为宦者,遂得侍太后。太后私与通,絶爱之。有身,太后恐人知之,诈卜当避时,徙宫居雍。嫪毐常从,赏赐甚厚,事皆决于嫪毐。嫪毐家僮数千人,诸客求宦为嫪毐舍人千余人。

一句话,从床笫,到庙堂,嫪毐都完全取代了吕不韦的地位,尽管在名义上吕不韦还是最高行政长官相国。当然吕不韦乃从其所愿,自以为这样就可以躲过命运的摧折。

俗话说,是福不是祸,是祸躲不过。嫪毐不仅在赵太后那里受宠得势,两人还生下两个儿子。恶意忘形的嫪毐同赵太后密谋,当赵正故世之后,要由他们的儿子继承王位。事情弄得越来越大。结果在赵王正九年,招致告发,嫪毐狗急跳墙,发兵叛乱。吕不韦虽然以相国身份统兵平叛,获取成功,翌年还是由于同嫪毐的特殊关系,被褫夺相位,并在赵王正十年敕命流放蜀地。不堪其辱的吕不韦,只好饮鸩而死(《史记》之《秦始皇本纪》、《吕不韦列传》)。

当然这也就彻底灭绝了吕不韦的政治理想。不过吕不韦的政治遗产在形式上被彻底消除,是十六年后赵正一统天下的时候。元人陈澔云“始皇并天下,李斯作相,尽废先王之制,而《吕氏春秋》亦无用矣”(元陈澔《礼记集说》卷三)。其实赵正更改吕不韦故辙最为昭彰、也最有象征性的举措,便是如同本文开头引述的那段《史记·秦始皇本纪》所述,大秦帝国甫一建立,赵正这位始皇帝就把岁首从正月改到了十月。

赵正这样做的原因,一是他“推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜,方今水德之始”,这是基于当时流行的五行学说,以为秦既然已取代周成为天下共主,它的德运也要与周人不同——周属火,水胜火,故秦当属水德。《吕氏春秋·有始览》之《应同》篇有言曰“代火者必将水”,《史记·封禅书》谓“今秦变周,水德之时”,讲的就是这个意思。《史记·封禅书》复有语云“昔秦文公出猎,获黑龙,此其水德之瑞”,这话进一步伸张了秦应水德之运的历史兆象。与这水德相应的岁首,就应该是十月。这一点,在《吕氏春秋》之“十二纪”中是有清楚表述的。在前面第一节里,我已列表表述过《吕氏春秋·十二纪》中木、火、金、水“四行”之德同春、夏、秋、冬四时的匹配关系,其实《吕氏春秋·十二纪》另外还在季夏之月里提到有土德之事,合之可以更好地了解五德与五行的对应关系:

二是赵正“以为水德之治,刚毅戾深,事皆决于法,刻削毋仁恩和义,然后合五德之数”。这样的统治方式,很符合他的狼性,可他又不愿意大大方方地承认自己就是一匹残忍的狼,而是用什么“水德”的必然性来为自己张目,显示这背后是有理论深度的大道理,小民就该着受的。这样我们就能更好地理解所谓水德与秦政的关系,从而更好地理解秦始皇改以十月为岁首的缘故。

至于汉武帝在太初元年又把岁首改回到正月,则同他是否施行同秦始皇不同的仁政,是毫无关系的。在残虐子民这一点上,汉武帝同秦始皇一样,是乐之众生而死不悔改的(别详拙著《制造汉武帝》)。普天之下古往今来的暴君,莫不如此。

这篇从虎年正月初四开始写的文稿,本来以为一个星期可以写完,结果拉拉杂杂地越写越长,一直写道今天——二月初七,实在超乎预定的篇幅之外,不过在具体展开论述的过程中,也获得了很多始料未及的新认识。虽然这个问题,实际上相当复杂,我的这些看法,不一定就都能经得起时间的检验,但只要能够在前人研究的基础上能够多多少少地向前有所推进,我就感到十分满足了。

2022年3月9日傍晚记

2022年3月17日晚改定

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司