- +1

李汉松丨忆凯吉先生二三事

编者按:沃尔特·凯吉(Walter Kaegi),1937 年生,罗马与拜占庭史泰斗,曾发起“拜占庭研究学会”、编辑《拜占庭研究》,长年执教于芝加哥大学东方研究所,著有《拜占庭与罗马的衰落》《拜占庭帝王希拉克略》《北非的穆斯林扩张与拜占庭崩塌》《拜占庭军队、社会与宗教》《拜占庭与早期伊斯兰征服》等。2022年2月24日,凯吉病逝。文中,李汉松回忆了学生时代与凯吉的交往,以为纪念。

3月底的“风城”才解除冰封,哈珀图书馆前的玉兰蠢蠢欲动,但春暖最快的还是学生的风闻言事。那年,芝加哥大学开了一门“拜占庭帝国:公元610-1025年”,时间定在晚七时至十时,总归吸引了八九个学生,其中几位研究生趁教授未至,已经讲演起了学林轶史。一人道:“凯吉脾气古怪,阴晴不定,诸生宜小心!”另一人菩萨心肠,提前为我们这样读书不多的本科生选好了立于不败之地的论文题目:“还是谈‘毁坏圣像运动’罢!这大约是老头子讲的这几个世纪中唯一可圈可点的事儿了!”

一片切切察察声中,凯吉先生的拐杖声咚咚地到了,紧接而至的是一个颤颤巍巍的身影,一寸一寸向前挪。只见他白发稀疏得突兀,浮肿的双腿套着肥大的旧裤,本来虎虎生威的拐杖,首尾也一并磨圆了。我心中暗忖:这便是那个纵横四海,探访利比亚、勘察突尼斯、巡游伊拉克的当代希罗多德么?待他终于坐定,已花了五分钟。之后的疑难便是电闸开关和幻灯投影了。这些爱迪生时代前后的发明,他概无所知,偏偏又执意要用。我不巧坐在其侧,只得荣升助理,协办教务。真当侃侃而谈时,凯吉精神陡发,宏言叙史三个钟头,也不歇息。大抵是慑于“脾气古怪”的警告,第一堂课后鸦雀无声,无人提问,饶是我初生牛犊不怕虎,举手发言:“据说赫拉克利特时代起,拜占庭便采用了军区制(θέματα),不知先生有意谈一谈么?”不料却问得岔了,遭他一口回驳:“许多学者毫无证据便宣称‘军区制’是赫拉克利特的发明,实属无稽之谈。你说的这个希腊词九世纪后才出现。更有一位名叫霍华德‧约翰斯顿的牛津教授,说此词源于蒙文。你看到了,我之所以没有布置你们读,是因为他的书太过古怪且危险。”听到这里,博士生们点头更卖力了,仿佛根本知道这件事一样,又似乎悟到了出头椽子先烂的至理。

先生的“坏脾气”不止于批判歪理邪说。某夜,一群人闯入教室,信誓旦旦地要占用场地办社团活动,凯吉气得浑身发抖,挥舞着金刚杵一般的法杖要敲他们的脑袋,吓得众人抱头鼠窜。隐约之中,不知谁稀稀拉拉地鼓了几声掌,但余者或欲鼓又止,或反勇为怯,掌声便消停了。于是,关于雅穆克战役确切地点的研讨又重新开始了。又一次,先生家失窃,盗贼瞅准了他移动迟缓,破门而入,但凯吉不是“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”,而是挥舞拐杖与歹徒搏斗起来,最后落下个轻伤。

凯吉只认史料,其余六亲不认。一次,我读到他的老同学、执教普林斯顿的约翰·哈尔顿教授在《拜占庭世界中的战争、国家与社会:565-1204》第202页的一段叙述:公元970年,当巴达斯·帕卡斯将军被派遣攻击罗斯人和他们的游牧盟友佩切涅格人时,先命约翰·阿卡塞乌斯将军佯装退败,再伺机伏击之。我仔细考究,发现打这一仗的不该是巴达斯·帕卡斯将军,而是巴达斯·斯克莱罗斯将军才对,此巴达斯非彼巴达斯也。甚至在哈尔顿引述的那幅图卷里,也赫然写着Σκληρός。我问凯吉:是我错了,还是拜占庭史泰斗哈尔顿先生糊涂了?先生查证了一日后,斩钉截铁地答复道:“是斯克莱罗斯,你说得对。”大约是奖励我挑出了老友的错误,他从自己的收藏中择出了列奥执事的《历史》和列奥六世的《战术》借我,嘱我早读早还,“如若影印,切不可毁坏书面”。

毁坏书面、借书不还俱是大忌。先生的办公室一片狼藉,书海莽莽,毫无章法。但去得多了,听他指挥我找资料、修复书页,又渐渐琢磨出了门道,原来也是个“蛇蟠阵”“撒星阵”,胡乱堆砌之中有法可依,有理可循。期末写论文,我又借走他一部典籍,限期一日。当夜,我在哈珀图书馆逐字抄录希腊引文至凌晨五时,不知不觉昏睡过去。醒来已近晌午,眼前赫然一封催促信:“时辰已过,请立即把书还到我办公室外的信箱!不然等你厚厚的论文来了,非堵塞不可!”我终究还是把书和论文一同塞进了信箱。

从利比亚到叙利亚,从库尔德斯坦到基辅罗斯,凯吉“大巡游”过的拜占庭帝国交界面涵盖了时下冲突频发的欧亚非三大洲,他的夫人也曾在联合国驻突尼斯维和部队服役。先生虽深谙国际关系,却与屡猜屡错、屡错屡猜的政治科学家不同——他从不轻易断言。大约因为亲历过政变和内战,他不把流血当作沙盘推演的儿戏。他生长于俄亥俄谷,个人政治观点却无人知晓,但我自有一段猜测。某日茶话后,他忽然问我:“昨天校园里在吵些什么?”我说:“是总统候选人伯尼·桑德斯来了,我去座谈,他狠狠地拍了我的后背一掌。”凯吉向来自带三分怒气的面孔竟松动了,露出一丝微笑——这是最确凿的证据。

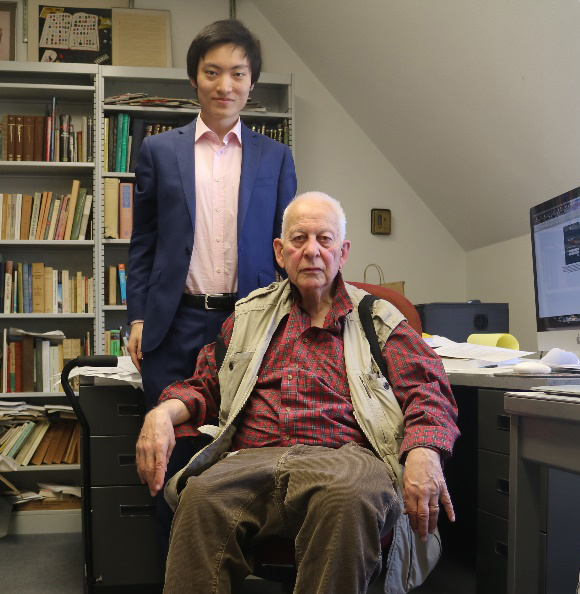

作者与沃尔特·凯吉

凯吉先生推崇过时已久的史家吉本和汤因比。他这辈学人亲受宏观史感召,亲睹学界细化分工,又亲手以严谨的新史学方法掩埋了哲学化、教育性、史诗般的旧史学传统。但“举其宏纲,撮其机要”,又不必“剪裁浮辞”的世界史终归是未了之情、不解之结。人到暮年,凯吉甚至有意为汤因比的《康斯坦丁·普菲洛杰尼图斯与他的世界》平反。一日,我们谈到麦克尼尔的《汤因比传》,我问他:汤因比其人如何?他瞄了一眼我的领带皮靴,娓娓答道:“总归是‘预科生范’(preppy)十足!”在他这位学院派看来,汤因比正因不受专家待见,游离于传统学界之外,才著作等身。我趁机自称也有泅水多瑙河之志,游说他举荐我环欧游学。他挥笔立就一封推荐信,大意是向芝大官僚说明:此生必亲涉拜占庭帝国边疆——从马扎儿草场到乌克兰草原,尤其是希腊北部和保加利亚——学业才能更进一步,但希腊夏天太热,此诚不可不察也云云。这段不着边际的说辞竟神奇地为我赢取了不菲的游学金,得以遍访维奥蒂亚、塞萨洛尼基和见证过斯拉夫入侵、迁徙和战争的欧亚大地。

待再返芝城时,听说凯吉已在办理退休手续。我选了他的最后一门研讨课“北非:从古代晚期到伊斯兰”,再请他出山指导我一篇比较宋夏关系和拜占庭-保加利亚关系的论文。他沉吟不决,顾忌自己不懂西夏文,更顾忌我现学现卖中古教会斯拉夫语,好劝歹劝终于同意。这大抵得益于他的中国情结:每当历数各国东亚馆藏,尤其是堪萨斯州纳尔逊-阿特金斯艺术馆的中国文物,他便双眸生光,心向往之。后来,这篇字数严重超标、脚注比正文长的论文入围了中古史最佳论文奖,斩获了最佳国际史论文奖。据掌故渊博的博士生们说,一切非美国史的历史都叫作“国际史”,而“中世纪史”则指“西欧中世纪史”,总之,东罗马帝国一向受人轻视。大约是这个缘故,凯吉闻讯欣喜非常,庆功会时竟然步履维艰地来了,而我却迟到了。辅导员抓到我时,已急得满头大汗,说:“老先生从不来系里参加活动,这次冲着你的面子来了,你却迟到了!他一直在用那根拐杖敲地面哩!”我慌忙来见他,他直勾勾地盯着我,半晌吐出一句:“你迟到了!”又说了句:“祝贺你!”转身便走。我们熟知他的秉性,也见怪不怪。之后我读到他的评语,最后一句说:“这篇论文抱负非凡,我读之艰难异常,大约是我懂一点点拜占庭和保加利亚,但全然不懂北宋和西夏的缘故罢。”这竟是“坏脾气先生”学海一生,退休前为学生写下的最后批语。

我大学毕业时,他也搬出了办公室,藏书四散,分发给了学生。凯吉先生门下,仍在钻研拜占庭者屈指可数,多数随着学界潮流转了行,若干禀赋极高的弟子则读了法学院,已做了形形色色的律师,拼凑起来大约可以在君士坦丁堡开一家拜占庭律师事务所。但不知为何,他一向认定我要钻研拜占庭史,起码是世界中古史。他几番提起唐帝国和拜占庭军队的装备、战法、补给,比较两军适应环境气候的能力,遗憾自己无暇深入比较研究,言下之意是把这份志趣转寄予我。他既不知我也涉猎其他学问,也不知我在欧洲究竟做了些什么,更不知我离开母校后何去何从。起始,我逢年过节去信致意,他仍有回复,久而久之,也杳无音讯了。

三年前,我在英国收到他最后一封信,说他住在芝加哥南岸路的蒙哥马利老年寓所,夫人4月因癌症去世,已孑然一身。三日前(2月24日),凯吉先生过世的音讯传来。想到他的晚境艰难,自有一番滋味在心头。但见怀思威,眼前浮现出他明晃晃的手杖、慢吞吞的步子、乱糟糟的书桌,和老境已臻却虎视鹰扬的仪容,我便又意气陡生,振奋精神,提笔写下这段散漫的回忆来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司