- +1

李果评《发现的时代》︱在现代难题面前,古人的知识储备够吗

欧洲难民危机、ISIS乱局、持续不断的恐怖袭击、英国脱欧、特朗普当选美国总统……所有这些似乎都表明,2016年是十分糟糕的一年。不止2016年,事实上,在谷歌上键入相应的年份以及“worst”等关键词,我们基本上能发现,人们每年都会认为当年是有史以来最糟糕的一年。这几乎是每年都会出现的陈词滥调。因为信息不对称,也因为当局者迷,人们一般都不太能够对其所处的时代做出一个清醒的判断。许多人都会认为自己的时代是历史的转折点,或好或坏,争讼不已。

对我们所处的时代保持清醒的认识,人们需要详实的数据和事实。2016年出版的《发现的时代》和《美国发展的兴衰》便对我们当前的时代提出了截然相反的判断。与上述2016年的“大事记”给人的观感类似,《兴衰》(为方便计,作者Gordon的观点可参考其在TED上的演讲)中看衰美国和世界大势的倾向并不用过多重复,好吸人眼球的媒体也都不断地在渲染着时代的病症。

相反,指出这个看似让人悲观的时代其实并没有人们想象的那么糟糕,甚至在变好,则需要更多能说服人的证据和过人的洞见。而《发现的时代》的作者伊恩与克里斯便通过大量的事实、历史经验和数据向世人表明,我们正处于新的文艺复兴时代,事情远没有媒体所渲染的那般糟糕。在此,我并不打算详细介绍《发现的时代》一书的论证思路和各种证据,而仅讨论其整体的论点和其中折射出的时代病症。

文艺复兴及其反对者

大致上,伊恩和克里斯对文艺复兴的理解符合人们的一般设想:这一时期不仅出现了世界局势的深刻变革,而且也充满了各种潜在的风险和挑战。书中的统计数据和历史事实都清楚地表明,整个世界在这两个时间点附近都开始表现出强劲的发展势头,贸易、金融、移民、技术等方面取得的进展尤其令人印象深刻。

抽象地看,文艺复兴大致指的是当时的欧洲文明重新具备了古希腊时期的知识水平。或者说,文艺复兴时期的欧洲知识分子又重新恢复了古希腊哲人对世界的好奇和知识冲动。相应地,我们当代社会也正在不断地延展人类的知识边界和疆域。

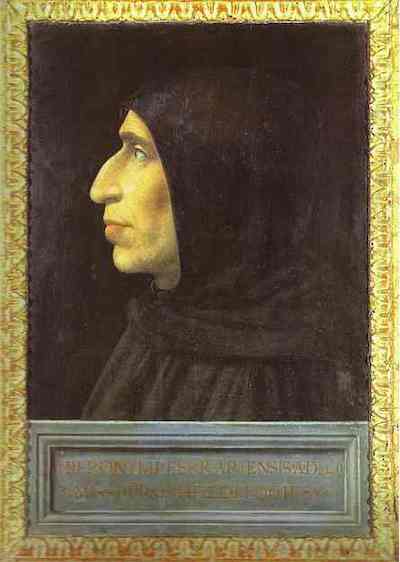

两次文艺复兴一脉相承,上次文艺复兴时期,人类历史上头一遭连接为一个命运共同体,这一次文艺复兴更是通过各种新兴技术将这一趋势进一步深化了。但历史也总是惊人地相似,第一次文艺复兴时期出现了试图逆历史潮流而动的宗教领袖萨瓦纳罗拉,而我们当代更是出现了试图扩散其“美好”理想的ISIS组织。那么,为何两次文艺复兴都会受到这两类人群的反对呢?

上述两类文艺复兴的反对者都带有宗教背景,而且他们都相信现代社会不可救药,需要被“拯救”。但我们知道,人类正是在探索世界真理的过程中才经历了文艺复兴这种伟大的历史阶段。其实并非仅有这两类人觉得现代社会不可救药,事实上,许多坚信传统的人都会作如是观。而且,几乎每一代人都会觉得世风日下,一代不如一代。但凭直觉,我们就知道这种推断并没有根据,否则,人类不会有如此伟大的现代科学和文明。

因此,并非萨瓦纳罗拉和ISIS由于其宗教背景而反对文艺复兴,而是他们所信奉的宗教信念仅仅是一种格尔兹意义上的“地方性知识”(local knowledge)。就其本义而言,地方性知识意味着不同地域的人群所享有的文化和信念。这些信念系统与科学理论所表达的普遍性知识之间有着根本差异,借用赵汀阳先生的话说,地方性知识代表着不同人群对世界的想象,而科学知识则意味着人们试图认识事物的本来面目。想象偶尔会捕捉到世界的真相,但它与人们对世界的科学认识之间往往扞格不入。在这个意义上,任何相信传统信念的人都会与现代文明拉开距离。

不仅如此,那些在这两次文艺复兴时期受到排挤的人同样持反对意见。这一次文艺复兴不仅通过新技术手段和新媒体加深了人们之间的联系,而且人工智能、机器人技术等新兴领域的进步即将把人类从单调的重复性劳动中解放出来。毫无疑问,新的科学和技术总会遭到守旧之人的反对,就像陆上丝绸之路反对海上丝绸之路,工人反对机器生产一样,我们这一代人也在谈论着人工智能、意识科学的危险和不足之处,但我想,历史已经足够清晰地表明,新技术的发展和普及不可避免,只有那些引领时代潮流并抓住机遇的人才能最终有所作为。而怀旧伤春式的批判仅仅是不适应时代的心理焦虑。

是否存在不同的文艺复兴和现代性?

伊恩和克里斯认为世界上许多地区也经历过自己的文艺复兴。比如玛雅的古典时期、朝鲜半岛上的朝鲜王朝、伊斯兰黄金时代以及中国的唐朝等。

那么,文艺复兴果真在世界上很多地方都出现过吗?作者的判断无疑扩大地理解了文艺复兴这一概念的内涵。按照这种思路,我们无法理解为何其他不同的文艺复兴并未产生出现代文明这一现象。一般而言,我们可能会认为许多民族在历史上都经历过起伏和波折,但历史循环般的兴衰交替并不能被认为是文艺复兴。原因很简单,这种循环历史与现代社会的线性历史有着根本区别,后者恰好建立在人类的科学技术知识的线性增长之上。

沿着这一思路,伊恩和克里斯自然会在书中提出竞争的现代性这种符合时代潮流的观点了。他们试图通过这一观点表明,类似于萨瓦纳罗拉这种以“拯救道德”为名实施各种暴行,并企图最终建立“佛罗伦萨基督教和宗教共和国”的人具备深刻的现代性视野。而作者给出的理由则在于,萨瓦纳罗拉试图以新的手段(印刷术、宣传册等)建立一个比以往任何时代都要好的(基督教)道德秩序。历史再次重现,我们知道,ISIS也会在脸书等现代社交媒介上宣称自己要建立他们认为最完美的世界和道德秩序。

但人们使用(新)技术并不意味着相信技术背后的道理——科学理论。再进一步,科学的道理体现在数学语言之中,而不同人群的地方性知识则以其地方性语言为载体。人们不会说不同地方有不同的数学,类似地,不同的地方也不会有不同的现代性。

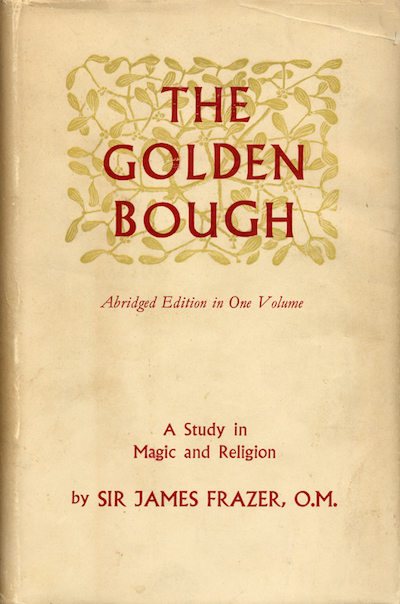

许多人文学者可能会认为存在多种现代性,比如许多后殖民理论家就会有这样的观点。他们认为,每种地方性知识都埋藏着现代性的种子,每种文化都天然包含着自由、民主、平等等现代性因素。这种做学问的策略似乎更带有某种情绪色彩,相关理论家的态度十分明确,即把西方那套话语系统原原本本地“说回去”。因为西方学者之前用自己的理论将其他民族的地方性知识编织进了自己的线性历史之中,这个线性历史的过去连接着非西方的前现代族群,未来则是西方,比如弗雷泽的《金枝》就因为这种论述而遭到许多批评(甚至维特根斯坦也专门批判过)。但这类反向叙事仍然以西方话语马首是瞻,只是方向不同而已。

学者们的这种叙事与前现代的族群争取自己的权利遥相呼应。本来,现代社会就赋予了所有人形式上的平等权利,所谓天赋权利。但学者们追求的则是其所在的文化与以现代科学理论为代表的普遍性话语之间的平等权利。在这种背景下,前现代人群不仅试图享有作为现代人的基本权利,而且还试图享有作为前现代居民的文化权利。一般而言,这种现象在现代社会并不会造成麻烦,但如果相关族群试图将自己的文化推而广之,进而在社会公共领域产生影响,这势必对现代社会是负面的,因为公共决策会被左右,进而在一国范围内造成双重标准的局面。

社会主流会因为少数族群的主张而不断克制自己的言论,进而压缩公共空间的议题。久而久之,作为社会主流的现代人也会认为科学的普遍理论和各种地方性文化之间地位相同,进而形成现代社会特有的政治正确现象。伊恩和克里斯对多种文艺复兴和多种现代性的论述就符合现代社会的政治正确原则。

政治正确及其遮蔽的现实

每一种地方性知识都有自己的道德观,相信它们的人自然会觉得自己的道德最为高尚。在这样的前提下,人们要么鼓励彼此冷漠和隔离,这样大致上还可以相安无事;如果非要对话和交流,那些不可让渡的价值和道德就会成为世界纷争的根源。当今世界的诸多纷争概因各种不同的价值系统试图恢复自己的理想世界所致。

所以,现代社会的基本德性便是尊重人们在自己私人领域中持有的价值观念。但是,一些持有地方性知识的人群仍然试图在现代社会中的公共领域发声,为自己争取豁免于做一个现代人的特权。于是,收敛的价值观便逐渐带着其自身独特的价值观和评价标准浮现在公共领域。现代自由主义者会宽容甚至纵容这些行为,因为他们不愿被描述为自由的反对者。底线一旦被突破,现代社会的基本原则便荡然无存。政治正确便顺理成章地成为现代社会各种地方性知识的护身符。

政治正确要求我们不断地放宽各种评价标准,两位作者认为存在不同现代性和不同文艺复兴的观点就放宽了相关概念的适用标准,而标准的无条件开放会最终导致标准的失落。我们用以描述现实之概念的演化应该与现实的改变相匹配,如果情况相反,则各种美好的语词和标签只会造成进步的幻象,就好像人们用动听的语词就能推动世界进步一样。

另外,先行改变的概念和迟滞的现实之间会形成某种张力,当概念描述现实的能力消失,人们以之进行的叙事就会变成某种反讽。反讽会消解美好的东西,但不会消解事实。这也是语词演变的重要路径。

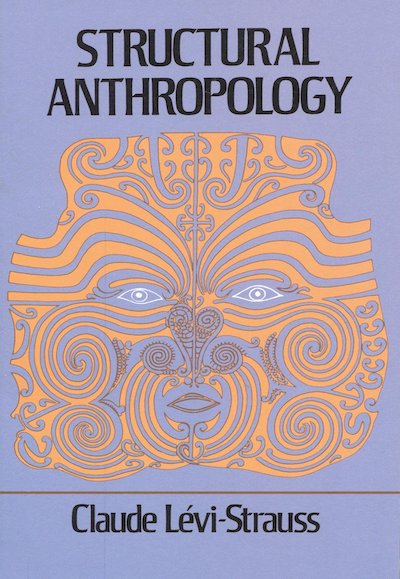

在上述意义上,我们无法指望通过把作为现代性起因的科学“说成”与其他地方性知识具有同等地位而泯灭了它们之间的本质区别;我们也不能寄希望于将各前现代文化描述得十分美好而忽略其原始、落后的特征。我想,只有身临其境的人才更有发言权,鲁迅那一代人说出“吃人的礼教”可能仍有其合理性。而人类学家列维·斯特劳斯在其《结构人类学》的第二卷中也谈到,人类学家更多地观察到的现象是,各土著居民纷纷模仿西方人的生活。这些用脚投票的事实告诉我们,世上终归存在先进与落后的区别。

当然,如果我们将各种文化视为相关人群为了适应一些特殊的环境而想象出来的各种知识的集合,那么,在线性历史意义上被视为落后和遭到淘汰的文化为何又会死灰复燃呢?原因在于,现代社会已经取消了相关族群的演化压力,这导致他们不必用被淘汰的文化或知识谋生活了。在这种意义上,地方文化或地方性知识仅仅作为现代社会的寄生现象而存在,它们更多地具有某种审美价值。再者,人总是怀旧,或倾向于停留在认知上的舒适区域,这种怀旧根本上是希望生活一成不变,求知、求真和探索总会遇到各种困难和挫折,如果生活照旧也能过得不错,谁也不想冒险窥测时代的未来。

驾驭新的文艺复兴

伊恩和克里斯在《发现的时代》中为我们展现了当代文艺复兴的宏大图景,他们告诫我们不仅要看到世界整体上的积极趋势,更要关注那些潜在的危险因素。面对危机和风险,任何试图回到不同人群的古代生活状态的想法,都是在回避而非面对问题。要解决人类共同体所面临的各种问题,我们必须以普遍、通用的智慧进行思考。

值得一提的是,两位作者在其中文版序中对中国抱以很大的期待,他们认为西方文明已经无法带领人类共同体驾驭这一次的文艺复兴了,其应对危机的策略是失败的。这一论断我们且拭目以待。当代不少中国人文学者也在古代思想中寻求现代问题的解答,我们却从唐纳德·布朗(见其Human Universals一书)等现代人类学家的著作中得知,多数前现代族群的思维方式大致相似。现代世界面临的问题远超古人的知识储备所及,我们是否有独特经验供世界参考还有待历史检验。再者,欧洲和美国现在的乱象难道就不会是其内在生命力的革新?我相信在政治正确、民粹等问题出现之后,他们一定会直面,并找到适当的解决方案,进而重新驾驭新的文艺复兴。

无论如何,文艺复兴中层出不穷的天才让我们坚信,未来尚可期待,最坏的时代,未曾到来。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司