- +1

亚当·扎加耶夫斯基:为什么每座城市,都得成为耶路撒冷,每个人都要成为犹太人 | 纯粹阅读

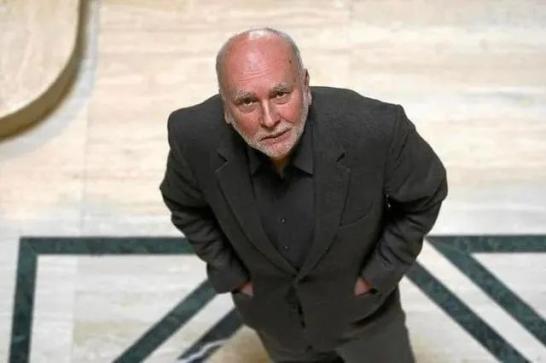

亚当·扎加耶夫斯基 (Adam Zagajewski,1945—2021)

去利沃夫

——一位人类灵魂诗人

文/伊利亚·卡明斯基 译/劳夫

我总会记起,在芝加哥的一个街角,已故的波兰诗人亚当·扎加耶夫斯基( Adam Zagajewski)转向我,气喘吁吁地说:“噢,我多么讨厌但丁( Dante)啊!”

在赶火车的时候我笑了一路。但是,亚当说的每件事,它在上下文里都很有道理。那个学期他在芝加哥大学教书,远离故乡克拉科夫(Krakow)。我去芝加哥工作时,每月和他见两次面。当时,谈话通常从我们正在读的书开始:对于我是但丁,对于亚当则是小林一茶( Kobayashi Issa)的俳句。他喜爱短小的抒情诗,自足的内心生活,以及帕斯卡尔(Pascal)和E.M.齐奥朗( E.M. Cioran)这样的极简主义者;后者是他经常引用的。但他也与齐奥朗的厌世主义斗争:“我无法告诉你,多少次我都想把那本书扔到墙上。”

一个精瘦的男人,把一个书籍的世界带在身上,亚当·扎加耶夫斯基是那种在一场诗歌朗诵会后愿意载你回酒店的人,半路把车停在路边只是为了能专心地谈论诗歌。第二天他会发邮件推荐更多他喜爱的诗人,完全没有布鲁姆式的“影响的焦虑”[1]。这全然不是表演:他是非常害羞的人,为人慷慨,一丝不苟。他相信灵魂——坚信灵魂必须活在抒情诗里。那是最重要的。

影响的焦虑

作者:[美]哈罗德·布鲁姆 著 徐文博 译

出版社:生活·读书·新知三联书店

出版时间:1989-01

我之所以喜欢他的诗,是因为在二十世纪恐怖的下半叶,在已知费德里科·加西亚·洛尔迦(Federico García Lorca)、塞萨尔·巴列霍(César Vallejo)、玛琳娜·茨维塔耶娃(Marina Tsvetaeva)、奥西普·曼德尔施塔姆(Osip Mandelstam)、保罗·策兰( Paul Celan)和无数人遭受了什么的情况下,亚当依然坚持,一首诗既可以是逝去事物的挽歌,也可以是生活的赞歌。他给予我们的,如果不是一种治愈,那也是一条继续向前的方式,给每个人互相赦免、音乐和温柔。

亚当谈及的所有诗人中,最常提及的是戈特弗里德·贝恩(Gottfried Benn)[2]。(贝恩也常出现在亚当许多散文书籍中。)贝恩出生于19世纪晚期,是一位命运多舛、才华横溢的愤世嫉俗者,一位高雅艺术的信徒,还是从两次世界大战中活下来的皮肤科医生。

两座城市

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:花城出版社

出版时间:2018-10

对于了解亚当的人来说,他亲近一位德国诗人不足为奇。1945年,当斯大林、罗斯福和丘吉尔在雅尔塔重绘欧洲地图时,他们把波兰城市利沃夫(Lvov)——扎加耶夫斯基家族居住的地方——给了苏联,把德国城市格莱维茨(Gliwice)给了波兰。亚当的家人和成千上万波兰难民从利沃夫被迁往德国城市格莱维茨空空的街道,并被告知在那儿安家。

“1945年10月,”亚当在他的回忆录《两座城市》[3](由 Lillian Vallee翻译)中写道,“父母、妹妹和我从利沃迁往格莱维茨,经受了两周的迁徙之苦。家族的坟墓留在东方。在陪我们坐上牲口车开始那场未知的旅途之前,家族的亡魂们也许犹豫不决。”

那时亚当四个月大,他的孩提时代便在德国建筑里展开了。尽管这个城市不讲德语,但他却能随处看到它:“尽管波兰播音员通过它播音,但德国Normende电台仍保留着顽固的德语味道。”

现在亚当走了,我再次读他的作品,意识到他是所有伟大波兰诗人中最德国的。在他作品中,我听到了中期莱纳·玛丽亚·里尔克 (Rainer Maria Rilke) 的严肃和轻灵,以及卡尔·克罗洛夫(Karl Krolow)[4]的超脱。更重要的是,我听到了贝恩遥远的回声,尤其在亚当早期伟大的音乐颂歌中。

无形之手

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:北京联合出版公司

出版时间:2020-06

亚当喜爱的贝恩《肖邦》一诗,是关于波兰作曲家的,跟亚当一样,他在俄占时期被迫离开波兰;肖邦在巴黎过着流亡生活,一个世纪之后亚当也来到这里生活。贝恩的诗是这位流亡作曲家的一份传记素描,它把对故土的乡愁化作了音乐。这里的几行诗,是迈克尔·霍夫曼翻(Michael Hoffman)翻译的:

并非一个健谈者,

思想也非他所长,

思想抓不住要点,

当德拉克洛瓦[5]阐述他的理论时

这让肖邦不安……

任何人听了

他的某个前奏曲

不论在乡间别墅或在

高处

透过敞开的落地窗

在一个疗养院的露台上

他便不会轻易忘怀。

他没有写过歌剧,

没写过交响曲,

那些悲剧性的音阶只是

出自艺术信念

和一只小手。

(戈特弗里德·贝恩《肖邦》)

捍卫热情

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:花城出版社

出版时间:2015-06

从贝恩的诗中我们能看到的很多东西——丰富的细节(疗养院的“乡间别墅”和“敞开的落地窗”),直接了当(“思想抓不住要点”),意想不到的感觉(“便不会轻易忘怀”),以及形容词的自由使用——将会成为亚当反复使用的工具。(“没有一个形容词的世界,”他在《两座城市》中写道,“就像星期天的外科门诊一样悲哀。”)“音乐不能通过印刷来表现,”亚当曾发给我关于这首诗的电子邮件。但是在他自己关于作曲家的诗歌中,诸如《晚期贝多芬》(出自诗集《震惊》,由 Renata Gorczynski翻译),实际上亚当能够表现我们对音乐的需要:

晚期贝多芬

吾未见好德如好色者也。

——孔子

没人知道她是谁,永恒的

爱人[6]。除此之外,一切都很

明了。羽毛般的音符

平静地歇在五线谱上

就像雨燕来自

大西洋。我怎样才能够

谈论他,他仍然

在成长。现在我们独自行走

没有幽灵或横幅。

我们孤独的嘴说,混沌万岁。

我们知道他不修边幅,

贪得无厌,他不

总是公平地对待朋友。

朋友们晚了一百年

带着无可挑剔的微笑。谁

是那个永恒的爱人?当然,

他爱美德甚于爱美人。

但一个无名的美神住在

他里面,迫使他服从。

他即兴创作了好几个小时。

每次即兴创作都会记下若干分钟曲谱。

这若干分钟不属于十九世纪

也不属于二十世纪;就像盐酸

在天鹅绒上烧出了一扇窗,它

打开了一条通道,通往

更加平滑的天鹅绒,细若

一张蛛网。如今人们以他的名

为船只和香水命名。他们不知道

谁是那位永恒的爱人,否则

新城市和波兰肉饼都会冠以她的

名字。但是没用。只有天鹅绒

在天鹅绒下生长,如同一片叶子

安全地藏在另一片下面。黑暗中的光。

无尽的柔板。自由如此疲惫地

呼吸。传记作家们只是争论

一些细节。他为什么如此

折磨他的侄子卡尔。为什么

他走路那么快。为什么他不

去伦敦。除此之外,一切都很明了。

我们不知道音乐为何。谁在用它说话。

它是写给谁的。为什么

它如此顽固地沉默。为什么它回环往复

而不是给出一个直接的答案

就像福音要求的那样。预言

没有应验。中国人没有到达

莱茵河。再一次,它证明了

真实世界并不存在,古董商们

如释重负。秘密藏在

别处,不在士兵的

背包里,而在几本笔记里。

格里尔帕策[7],他,肖邦。将军们

被铅和金箔浇铸

以让地狱的火焰得到片刻喘息

在稻草数千瓦热力之后。无尽的柔板,

但首先是快乐,

有形的狂喜,死亡那笑盈盈的姐妹。

(亚当·扎加耶夫斯基《晚期贝多芬》)

亚当·扎加耶夫斯基

对我来说,在诗人如何学习其他诗人、扩展手艺技巧方面,把扎加耶夫斯基和贝恩放在一起阅读是一个很实用的功课,贝恩诗中的传记结构在《晚期贝多芬》中得到了扩展:被过多抒情爆发中断的细节,一点讽刺与幽默,一些不可能的问题,以及试图断裂。不像贝恩,扎加耶夫的诗尝试用语言描述音乐;随着诗歌的展开,重复(几乎是重复)给我们一种期待和惊奇的感觉,也有音乐自身的感觉。如此多的反复,但绝未用相同的方式。诗人说:“我们不知道,”读者听到的是:“我们知道。”贝恩给我们一种美丽的哀伤之感,一种优雅的结构,但少有希望——就像格莱维茨那空荡荡的城市,它的街道曾经阒无人迹。扎加耶夫斯基的诗把这种结构注入生命,感情洋溢。不可避免的事将会发生,历史将会再一次地把我们所有人生吞。但它给了我们当时的音乐,一种由人类的流言、痴笑和呼喊构成的音乐。

无止境

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:花城出版社

出版时间:2015-05

《去利沃夫》是他下一部同名诗集中伟大的一首,诗集于1985年首次以波兰语出版,在我心中,它高耸于扎加耶夫斯基所有作品的中央。一曲逝去世界的挽歌,它也达到了欢喜之境。在1990年代,它成了我这一代许多移民和难民诗人的试金石。“去利沃夫,”一位来自前南斯拉夫的朋友时常会这么说,另一位来自前苏联的朋友会引用,“哪个车站/通往沃夫,若非在梦中,拂晓时分,当露珠/在一个手提箱上闪光。”这首诗给了我们一个目的地,一条向前的道路。如果你已经知道这首诗——如果你喜欢的话——你是我们的一份子。我喜爱它是因为,经过了一个世纪的战争,策兰的《死亡赋格》和艾伦·金斯堡的( Allen Ginsberg)《嚎叫》已被写就了几十年后,它允许给赞美再次进入诗歌一条通道。这首诗具有那些不朽作品的所有力量,但它也允许温柔加入其中。在《去利沃夫》诗中,保留《晚期贝多芬》同样的形式和节奏的同时,扎加耶夫斯基试图重新步入那座他流亡家人们永远无法重返的城市,步入一个他们随处都能看到的城市。他在纸上精心构造出由那座城市的咖啡馆、剧院和公园组成的迷失世界。这首诗由Gorczynski译成英诗:

去利沃夫

去利沃夫。哪个车站

通往利沃夫,若非在梦中,拂晓时分,当露珠

在一个手提箱上闪光,当特快

列车和子弹头列车即将诞生。离开

匆匆前往利沃夫,晚上或白天,在九月

或三月。但前提是利沃夫还在,

还能在边境线里找到它,而不只是

在我的新护照里,如果树木的长矛

——白桦或白蜡树——仍然低语

像印第安人一样,如果溪流嘟哝着

它们黑暗的世界语,草丛里的蛇像俄语中

柔软的符号消失

在灌木丛中。打包出发,离开

无影无踪,在正午,消失

像昏厥的少女。牛蒡,绿色

牛蒡军团,在下面,在一家

威尼斯咖啡馆的画布下,蜗牛们

谈论着永生。但是大教堂耸立,

你记得,非常笔直,就像

礼拜日,白色纸巾,和一只桶

盛满树莓立在地板上,

我的渴望还未滋生,

只有公园,野草,以及

安妮皇后樱桃的琥珀色,和下流的弗雷德罗喜剧[8]。

利沃夫总是有太多可说的,没人能

弄明白它的归属,听到

每块石头之间窃窃私语

被太阳烤焦,夜里东正教教堂里寂静无声

而不像大教堂,耶稣教士们

为植物施洗,一片又一片叶子,但是它们生长

生长得如此没心没肺,欢乐降临在

每个地方,在走廊上,在咖啡机里

欢乐在旋转,在蓝色

茶壶里,衣浆里,这是第一个

形式主义者,在雨滴里,在玫瑰的

刺里。冰冻的连翘被窗户映成了黄色。

钟声大作,空气震荡,修女们

戴着白帽子像是行进的纵帆船

靠近剧院,这个世界有太多东西

被要求反复重演,

观众陷入狂热,不愿

离开剧院。我的姑妈们不会知道

我使她们复活了,

并且确信不疑地活着;这么孤单;

佣人们,洗净,熨平衣物,赶去

取新鲜奶酪,在房子里

一点怒气和巨大的期待,布佐佐夫斯基[9]

作为一名访问学者来了,我的一位

叔叔不停地写着一首叫“为什么”的诗

奉献给全能的神,有太多可说

关于利沃夫,它注满了容器,

漫过玻璃杯,溢满

每个池塘和湖泊,从每个烟囱

冒着烟,变成火,风暴

伴着闪电大笑,变得温顺,

返回家中,读新约全书,

睡在一张沙发上,在来自喀尔巴阡山的毛毯旁边

关于沃利夫曾有太多可说的,如今

无一可说,它无情地生长

剪刀修剪它,冷漠的园丁们

常会在五月,毫不留情地,

没有爱,啊,等到温暖的六月

和柔软的蕨类一同到来,无尽的

夏日田畴,也就是,现实。

但是剪刀绞它,沿着那条线,穿过

纤维,裁缝,园丁,审查官

剪切身体和花圈,修枝剪挥动得

很勤,就像一个孩子在剪纸上

沿着一只麋鹿或天鹅的虚线裁剪。

剪刀,铅笔刀,剃须刀刮擦,

削切,把高级教士们奢华的礼服

裁短,还有广场和房屋,树木

无声地倒下,就像在丛林里,

大教堂震颤,人们互相告别

没有手帕,没有眼泪,多么干渴的

一张嘴,我不会再看到你了,如此多的死亡

等着你,为什么每座城市都得

成为耶路撒冷、每个人都要成为犹太人

现在只是匆忙地

打包,总是,每一天,

气喘吁吁地赶往,赶往利沃夫,毕竟

它存在着,安静、纯洁得像

一个桃子。它无处不在。

(亚当·扎加耶夫斯基《去利沃夫》)

左起:斯特兰德、布罗茨基、扎加耶夫斯基、沃尔科特

想想这首诗吧,它写于1980年代,那是半个欧洲仍然处在苏联统治下的时期。想想它带来的的快乐,而人们还笼罩在像策兰《死亡赋格》这样痛苦、杂乱的安魂曲的阴影之下。想想它给予了一个难民和一个难民的孩子多少——让他站起来,并设想了一条继续向前的路。

在《去利沃夫》中,城市的节奏在诗歌的重复、换行和句式里。在二十世纪结尾,一首关于流亡的战后诗,我们本想着应是一首挽诗、一种抗议或一曲悼歌,但得到的是一首颂歌的欢乐、不可能的赞美。

很像《晚期贝多芬》,这首诗并置了很多色调:幽默,强烈的抒情,悲伤。在描述和祈祷之间保持着相同的张力。大教堂震颤,人们互相告别,没有手帕,没有眼泪,干渴的嘴。说不尽的利沃夫,它注满了容器。它是一篇三页纸的史诗,一场拒绝结束的梦,向我们展示了亚当·扎加耶夫斯基流亡的父母和祖辈们看到的,通过一个孩子好奇又欢乐的凝视折射出来。“我不相信幸福,”亚当喜欢重复,“但我相信快乐。”无论如何,这是对好奇的坚持。无论如何,在充斥着大量谋杀的时代,这是一个清醒的时刻。

永恒的敌人

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:北京联合出版公司

出版时间:2020-06

利沃夫存在吗?它的主街道,斯沃博德大街现在在哪儿?“我父母的生命被分成两半:离开之前和离开之后,”亚当曾告诉我。普鲁斯特主张现实存在每个单独的记忆里,但《去利沃夫》不仅仅是一首记忆之诗;1985年,苏联仍然是一个世界强国,它的出版是一个大胆之举。米哈伊尔·戈尔巴乔夫事件还未发生。波兰仍然是一个苏联控制的国家,写一座被偷去的城市可不是闹着玩的。

“布西亚姑妈曾告诉我,当他们离开利沃夫公寓时,她在桌上放了一罐杏子蜜饯,希望前来掠夺的盗贼们会在杏子前停下”,亚当在《两座城市》中写道。“我的祖父,虽然跟我一起在格莱维茨散步,但他却在利沃夫。我走在格莱维茨的街道,而他走在利沃夫的街道。”

在格莱维茨,亚当的父亲是一位工程学教授,却买不起一张书桌。他便把四个食品罐钉在一张小桌子上当书桌用,这样他可以把一本本关于利沃夫的书码在上面。几十年来,他不停地购买那座城市的地图和旅游指南,就好像那个利沃夫还在,就好像他轻易能回去。

2022年3月8日,工人为利沃夫老城的雕塑加装防护装置,保护其免受战火破坏(摄影:任珂)

有些诗人是革命者,另外一些是挽歌作者。二十世纪充斥着各种抗议和安魂曲。一些诗人大胆,就像约瑟夫·布罗茨基,甚至宣称,“缺乏自负即是缺乏天赋”。一些诗人安静,数十年拒绝出版;另一些在总统的就职典礼上背诵诗歌,这些总统轰炸过其他国家。有些诗人对开教师会的热情甚于他们的诗歌。有些诗人有了孩子,写了整本整本的书向他们解释我们这个难以理解的世界。另外一些,像弗拉基米尔·马雅可夫斯基,说他们喜欢看小孩哭。一些诗人说,他们相信艰难时事的魅力。另外一些改变了语言,使用他们不说的语言。

你的作品,亲爱的亚当,在二十世纪末和二十一世纪初的诗人中,你提出了一个异于常人的观点:你倾向神秘的事物,允许赞美进入,尽管有极大的困难:“你已看过逃亡者无处可去/你已听过刽子手欢快地歌唱。/你应该赞美这残缺的世界。”在这个严酷的时刻,同样罕见的是你对温柔的坚持。在回忆录里,你写道:“我没有意识到,绝大多数人理解深层意义领域,不是借助他们的知识……而是靠着他们的生活,靠他们闪闪发光、活生生的物质生活,这就是为什么,指控他们无知是愚蠢和荒谬的。……我应该柔和地看待。”

另一种美

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:花城出版社

出版时间:2017-11

亲爱的亚当,你去世几周了,但是我不能停止对你说话。谢谢你出现它在我生命中。谢谢你的诗行如此顽固地留在我的记忆里——就像来自斯沃博德大街的风铃:声音不大,但也绝不遥远。现在你已离世——你安静、纯净的像个桃子——去吧,亲爱的诗人,去利沃夫。毕竟,它存在。

不对称:扎加耶夫斯基诗集

作者:[波兰]亚当·扎加耶夫斯基 著 李以亮 译

出版社:中信出版社

出版时间:2021-11

亚当·扎加耶夫斯基(Adam Zagajewski,1945— 2021),波兰著名诗人、散文家,波兰“新浪潮”诗歌的代表诗人和主要理论阐述者。主要著作有诗集《无止境》、随笔集《另一种美》《捍卫热情》等。曾获特朗斯特罗姆奖、纽斯塔特国际文学奖、格里芬诗歌奖终身成就奖、阿斯图里亚斯公主文学奖等多项权威大奖。“9·11”恐怖袭击事件之后,扎加耶夫斯基创作了不少该主题的诗歌作品,因此也常被外媒称为“9·11诗人”。

伊利亚·卡明斯基(Ilya Kaminsky),诗人,批评家,翻译家,欧美诗坛一颗耀眼的新星。1977年出生于乌克兰敖德萨市一个犹太家庭,4岁失去听力,12-13岁开始发表散文和诗。苏联解体之后排犹浪潮掀起,16岁时他和家人以难民身份移居美国。1994年父亲去世,他开始用英语写作,“用新的语言来悼念父亲”。目前,他是加州圣迭戈州立大学副教授、创作系主任,讲授世界文学、诗歌创作及翻译,并主编享誉国际诗坛的《诗国际》年刊。他出版的书包括《聋子共和国》和《舞在敖德萨》。

注释:

[1] 哈罗德·布鲁姆:Harold Bloom,1930-2019,“耶鲁学派”批评家、文学理论家。代表作还有《误读之图》、《西方正典》、《解构与批评》等。作品《影响的焦虑 》从精神分析学的角度研究诗人对诗人的影响,认为经典树立起了一个不可企及的高度,诗的历史形成乃是一代代诗人误读各自先驱的结果。

[2] 戈特弗里德·贝恩:Gottfried Benn,1886-1956,德国著名诗人,魏玛共和国时期表现主义文学中最伟大的作家,早年在马尔堡大学和柏林大学攻读神学和语言学,后进医学院,在性病和皮肤科方面很有造诣。他在诗歌中运用的蒙太奇技巧,奇特的语言和比喻,存在主义的思想,对战后的一代青年作家和读者有很大的吸引力。

[3]《两座城市》(Two Cities):亚当·扎加耶夫斯基的一部散文、随笔集,两座城市即为利沃夫和格莱维茨。此书已由花城出版社出版,李以亮译,2018年。

[4] 卡尔·克罗洛夫:Karl Krolow, 1915-1999,二十世纪德国重要诗人、文学评论家。克罗洛早年深受德国诗人莱赫曼和爱希等人的影响,抒情性较强,后来转向超现实主义写作。

[5] .欧仁·德拉克洛瓦:Eugène Delacroix,1798-1863,19世纪法国浪漫主义画派代表画家,著名的《自由领导人民》便是他的画作,他曾为肖邦画过肖像。

[6] 永恒的爱人:1812年,贝多芬给一位神秘的女性写了一封口吻极为热烈真挚的情书,在信中称其为自己心目中的“永恒爱人”。

[7] 弗朗茨·格里帕泽:Franz Grillparzer,1791-1872,奥地利剧作家,诗人。奥地利古典戏剧的奠基人。

[8] 亚历山大·弗雷德罗:Aleksander Fredro,1793-1876,波兰喜诗人、喜剧作家。

[9] 斯坦尼斯瓦夫·布佐佐夫斯基:Stanisław Brzozowski,1878 -1911 ,波兰思想家和文学批评家。

(本文译自《耶鲁评论》刊载的伊利亚·卡明斯基纪念扎加耶夫斯基的文章,原文标题为《Going to Lvov——A Poet of the human soul》)

延伸阅读

晴雨表

文 / 伊利亚·卡明斯基 译 / sacsacsac

伊利亚·卡明斯基

01.

凌晨四点,我们全家在门口挤作一团,商量要不要开门:外面,一个只穿着睡裤的陌生人已经猛敲了差不多五分钟,整座居民楼的人都被吵醒了。看见屋里灯亮,这人又开始隔着门嚷嚷:

“还记得我吗?是我帮你们把冰箱从外聂斯特拖过来的,你们还记得吗?咱们一路都在聊外聂斯特那点事儿,整整俩钟头!今天晚上他们把医院给轰炸了,我妹妹就是那个医院的护士。我偷了一辆卡车开过边界来,这儿我一个人都不认识,我能用一下你们的电话吗?”

所以,早在二十年前,其实战争就已经以这种方式闯入了我的童年,它躲在一个半裸的,赤足的男人身后,在他对着电话大喘粗气的时候。这个男人,应该是后苏联时代所谓“人道主义救援”运动最早的受害者之一。

伊利亚·卡明斯基《聋共和国》英文版封面

02.

在最近一次乌克兰之行中,我的朋友、诗人鲍里斯·赫尔松斯基(Boris Khersonsky)和我约定,要找一个早晨到附近的咖啡馆去好好聊聊帕斯捷尔纳克(在我们的这半边世界,好像人人都要谈起他)。早上九点,当我走上人行道,发现道边的桌椅都翻了个底朝天,满街碎石和沙砾,不远处,一座大楼刚刚被炸毁。

鲍里斯身边已经聚起了一群人,其中包括当地的媒体,他们听他大声抨击这场轰炸行动,无疑,这是普京借人道主义援助为名发动的又一次袭击。鲍里斯的演讲赢得了一些听众的掌声,另一些人则摇着头表示不同意。几个月后,鲍里斯公寓的门、地板和窗户全被炸毁了。

类似的故事还有很多。它们常常以简短、匆忙的句子出现,里面的主人公迅速地从一个切换到下一个。

我们该如何谈论战争,该如何书写战争?“那些如实反映战争的书,”奥威尔写道,“是不会被没有经历过战争的人所接受的。” [1]

当美国人问我最近在乌克兰发生了什么,我想起鲍里斯的这两句诗:

人们在城市里到处运送炸药

装在购物袋和小行李箱里的炸药

《战争中的幼儿园》(转自Ilya Kaminsky的推特)

03.

过去的二十年中,乌克兰由说俄语的东部和说乌克兰语的西部交替统治。政府会时不时利用“语言问题”制造冲突和暴力,成功地把民众的注意力从真正的问题上引开。最近一次冲突由民众对时任总统亚努科维奇的不满而引发,此后亚努科维奇被迫逃往俄罗斯。他是乌克兰历史上公认的、最腐败的一任总统(他被控以强奸、伤害以及其他罪名,均可追溯到苏联时期)。不过,这些年来,乌克兰的新政府仍在继续向那些血统精明、动机可疑的寡头和职业政客敞开大门。

2013年,大批抗议民众开始和亚努科维奇政府对峙,不久,被围攻的总统逃往俄罗斯,普京随即以保护克里米亚地区的俄语族裔为借口,向乌克兰境内的克里米亚派出军队。这一区域很快被俄罗斯吞并。几个月之后,在人道主义救援的旗号下,越来越多的俄罗斯军队被遣往乌克兰境内的顿巴斯地区,一场代理战争开始了。

而这一切都是以保护当地讲俄语的族群为借口进行的,这是所有战争行动和吞并行为所倚仗的唯一借口。

乌克兰的俄语需要被保护吗?面对普京的占领,许多说俄语的乌克兰人选择和他们说乌克兰语的邻居站在一起,而不是远离他们。当冲突开始升温,我收到了下面这封邮件:

我,鲍里斯·赫尔松斯基,自1996年起在敖德萨国立大学主管临床心理学系。我在教学中一直使用俄语,从没有一个人指责过我“轻视”这个国家的官方语言乌克兰语。我可以熟练使用乌克兰语,但因为我的大多数学生更倾向于用俄语教学,所以我以俄语授课。

我是一名俄语诗人,我的大部分书都在莫斯科或圣彼得堡出版。我的学术著作也在那里出版。

从未(你听到我的话了吗,我说从未!)有人因为我在乌克兰做一名俄语诗人,或者用俄语授课而找过我半点麻烦。我到处用俄语朗诵我的诗,从来没有遇到过任何问题。

但是,从明天起,我将用这个国家的官方语言——乌克兰语来授课。这不仅仅是上一堂课——这是我的抗议行动,和对祖国乌克兰的坚决支持。我呼吁我的同事和我一道加入抗议。

一位俄语诗人拒绝再用俄语授课,并以此作为表态,同被占领的乌克兰站在一起。从那以后,越来越多类似的邮件从诗人和朋友们那里发出。我的堂兄彼得从敖德萨写信说:

我们的灵魂在忧虑,我们害怕,不过城市还是安全的。有那么一两次,一些白痴会蹦出来自称他们支持俄罗斯。不过在敖德萨,我们没有和任何人说起我们的反俄立场。让俄罗斯人在莫斯科为所欲为吧,他们尽可以爱我们的敖德萨——但不许他们送来这些耍把式的大兵和坦克!

卡明斯基在2013年上海书展

另一位朋友,也是一位俄语诗人,安娜塔西亚·阿法纳西耶娃(Anastasia Afanasieva),从乌克兰的哈尔科夫写信过来,专门谈起普京以保护她的语言为借口发动的“人道主义援助”:

在过去的五年中,我访问过说乌克兰语的西部地区六次,从来不曾觉得自己因为说俄语而被歧视。这些(说俄语的危险)不过是迷思。我在西乌克兰去过的每一个城市里面,和每一个人都说俄语——不管是在商店里,火车上还是在咖啡馆里。我还交到了新朋友。没人会觉得我是个威胁,相反,所有人对我都抱有善意和尊重。我可以向你保证,千万别听信那些宣传,那不过是为了离间我们。我们已经非常不同了,不要让我们再相互对立吧,不要在我们共同生活的土地上发动战争吧。正在发生的军事入侵对所有人来说都是一场真正的灾难。让我们不要失去信念,不要害怕那些并不存在的威胁——与之相比,俄罗斯军队的入侵才是真正的威胁。

一封接一封,我读着这些信,无法抑制自己再次想起鲍里斯,一位以拒绝使用自己母语的方式来抗议军事入侵的诗人。对一位诗人来说,拒绝使用自己的语言,究竟意味着什么?

语言是一个我们可以彻底离弃,永不回头的地方吗?语言是一道我们可以跨越的墙吗?究竟是什么在那里,在墙的背后。

《乌克兰的黑暗日子》之一(摄影:Valery Melnikov)

04.

诗人们拒绝伤害语言。这是一种沉默的拒绝,它用语言的意义为自己照亮前路,这意义不在于字词告诉我们什么,而在于它向我们隐藏了什么。如莫里斯·布朗肖所写:“写作是对写作本身的绝对不信任,和对写作者自己的绝对相信。”[2]

而这些在今天的乌克兰意味着真正的考验。另一位作家,约翰·伯格告诉我们:“我们可以说,在某种意义上语言是人类唯一的居所。”伯格坚持:“唯有语言不会与人类为敌,对语言,我们可以无所不说。它是聆听者,它离我们比任何静默或神明离我们还要近。”[3]那么,当一位诗人为了抗议而拒绝再使用他的语言时,究竟会发生什么呢?

或者,让我们把这个问题拓宽:战争究竟为语言带来了什么?抽象的事物迅速具有了现实的形状,就像乌克兰诗人柳德米拉·赫尔松卡(Lyudmyla Khersonska)所写的那样,她看到自己被战争包围的身体:“埋在人的脖颈之中,一粒子弹像一只眼睛,缝在那里。”诗人卡特琳娜·卡莉特科(Kateryna Kalytko)的战争同样以人类的形象出现:“战争总是这样靠近,躺在你身边,就像个孩子/害怕被抛下,孤身一人。”

也许诗歌的语言可以改变我们,也许不能,但当改变发生时,是诗歌让我们看见。诗人安娜塔西亚·阿法纳西耶娃用第一人称复数“我们”写诗,她仿佛在说,这个国家的陷落意味着所有的公民也一并陷落,无论他们使用哪一种语言:

当马达驱赶四轮车

驶过街道

我们不问你是谁

也不问你站在哪一边

我们倒在地板上 ,就这样躺着。

《乌克兰的黑暗日子》之二(摄影:Valery Melnikov)

05.

在我的另外一次乌克兰之旅中,我遇到了一位从前的邻居,他已经因战争致残,在街上伸手乞讨 。我注意到他没有穿鞋子。因为还有急事要赶,我匆匆走过,希望他不要认出我来,但当我看到他那空空的手掌时,一下愣住了,好像他要递给我的正是他的战争。

走远以后,我一直有一种恐惧的熟悉之感。他的声音和我相识的那些乌克兰诗人有多么相像啊,和那些在阿富汗或伊拉克的受苦的人们有多么相像啊,他们的房屋正是被我所缴纳给政府的税金摧毁的。

06.

在二十世纪最后几年的危机之中,犹太诗人保罗·策兰成了作家们的保护神。他用仿似破裂的德语,刻写人类在一个动荡的新世界之中的经验。现在,同样的故事在我们眼前重现,只不过这一次是在乌克兰。

这样的故事来自诗人柳芭·亚基姆丘克(Lyuba Yakimchuk):她全家都是来自派沃迈斯克的难民,这座城市正是普京近期“人道主义援助”的主要攻击目标。当我问及她的身世,诗人这样作答:

我出生和成长在被战争撕裂的卢汉斯克地区,我的家乡派沃迈斯克已经被占领了。2014年5月,我目睹了战争的开始……2015年2月,我的父母和祖母侥幸从战火中逃生,决定离开被占领的故土。他们在炮火中离去,只带了几包衣物。在他们逃亡途中,我的一个朋友,也是乌克兰士兵,差点把我祖母打死。

在战争时期讨论文学,亚基姆丘克写道:“文学和战争较量,在创造性上,文学很可能要输给战争,它因而要被战争所改变。”在她的诗歌中,人们可以看到战争如何撕裂了语言:“不要和我提起卢汉斯克/它早就变成了汉斯克/因为卢已经被夷平/在深红的路面。”被轰炸摧毁的城市派沃迈斯克“已经被碾碎成派沃和迈斯克”, 而城市杰巴利采韦对她而言已经是“杰巴,利采,韦”。通过破碎语言的棱镜,诗人看到自己:

我注视地平线

……我已经太老了

不再是柳芭(lyuba)

只是疤(ba)

像俄语诗人赫尔松斯基拒绝再用自己的语言一样,在俄罗斯占领乌克兰之时, 作为一名乌克兰语诗人,亚基姆丘克拒绝使用完整的语言,因为她的祖国就在眼前四分五裂。诗人改变词语,把它们切碎,让声音和词语彼此抵牾,从声音中释放一种不曾为完整语言所识得的知识。不再是词语,但我们仍可读可知,这些残缺的词无声地与我们对峙,既在语言内部,又超出语言的边界。

读着这些已经成为证词的诗,人们被提醒:诗歌并不仅仅是对于事件的描述,诗歌就是事件。

《乌克兰的黑暗日子》之三(摄影:Valery Melnikov)

07.

诗歌到底见证了什么?诗的语言也许能改变我们,也许不能,但它让我们看见我们的改变。诗歌像地震仪一样记录下每一次冲击和撼动。米沃什将他的著名篇章命名为《诗的见证》,“并非因为我们见证了诗歌,而是诗歌见证了我们。”[4]在铁幕的那一边,兹比格涅夫·赫伯特告诉我们同样的事情:一位诗人就像是民族心理的晴雨表。它不能改变天气,但它告诉我们天气是怎样的。

08.

一位抒情诗人的故事能让我们理解千千万万人的故事吗?——比如,一个民族的心理?一个时代的乐音?

为何抒情诗人的脊梁颤动,就像晴雨表的指针?或许是因为抒情诗人是一种孤僻的个体:在他或她私人的生活中,这样一个个体创造了一种语言——它是那样强有力,那样充盈着情感,以至于他或她可以同时用最低的声音和最大的声音,讲给自己和千万人听。

09.

距乌克兰千万里之遥,远离这场战争,在我舒适的美国后院里,我问自己,究竟有什么权利来书写这战争?——但同时,我又无法停止书写:无法停止字斟句酌,将这些来自我祖国的诗人的词句转写成妥帖的英语,一种他们不使用的语言。尽管这是一种不同的语言,在句子与句子之间的静默仍是相同的:在这些沉默的空间中,我看到一家人仍在凌晨四点的门边挤作一团,争论着要不要为一位陌生人开门,这个人只穿了一条睡裤,正在门的那一边大声叫喊。

舞在敖德萨

作者: [美]伊利亚·卡明斯基 著 明迪 译

出版社: 上海文艺出版社

出版时间: 2013-08

注 释:

[1]乔治·奥威尔,《随我所喜:散文、报道和信件》,索尼娅·奥威尔、伊恩·安格斯编。

[2]莫里斯·布朗肖,《灾异的书写》。

[3]约翰·伯格,《简洁如照片》。

[4]切斯瓦夫·米沃什,《诗的见证》。

(本文转载自公众号:燃读 和鸣记)

# 铁与绸

张炜 著

《铁与绸》是茅盾文学奖得主、当代诗人作家张炜的最新长诗力作。该作品以中国古典传统文化和西方《荷马史诗》、歌德《浮士德》、艾略特《荒原》等诗歌传统为基础,跨越春秋战国史直至当下的历史时空,以东夷研究史为切入点,以齐国历史文化为支点,以作者对祖国河山的铁血柔情为情感线索,充分调动历史文化史实、一千多年历史变迁和作者历史文化研究等全部精神资源和写作技巧,高难度地构筑了一个以巨大历史时空为载体的精品力作。

# 火焰上的辩词

吉狄马加 著

本书是中国杰出诗人吉狄马加的主要诗歌作品合集,也收录了作者在全球文化领域发表的致敬感言和文化宣言。作为作者的代表性文本,本书为其国际译介外推范本。全书分为两部分。第一辑是诗歌,精选了作者近200首各个时期的优秀诗歌作品,充分展现了其诗歌创作的全貌,诗人多以故乡彝族的人、物、风俗等为主题,意蕴深刻,奔放自由,独具表现力和感染力。第二辑是诗人在国际诗歌活动中的文学演讲与随笔精华,展现了中国当代具有强烈辨识度的诗人——吉狄马加所具有的诗歌高度、国际视野、精神意识和文化底蕴。

# 爱情意识流

王鼎钧 著

本书精选王鼎钧散文、小说等十七篇,围绕爱情这一主题,作者用经历了近一个世纪的洞明世事的双眼,将前人的经验和自己的观察体悟融为一炉,结合当下社会人际交往尤其男女交往的现实,用感性而睿智的笔,以不说教的姿态,淋漓尽致地揭示爱情的真谛。散文以及小说中有许多描写甚有诗笔词意,贯通古今中外,引经据典,酣畅淋漓,恣意汪洋,真是一汪爱情意识流。作者对恋爱这一人间美事,看清看透,并夹杂着对当代青年人的倾羡赞叹之情,与开明开导之意。

原标题:《亚当·扎加耶夫斯基:为什么每座城市,都得成为耶路撒冷,每个人都要成为犹太人 | 纯粹阅读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司