- +1

被《巴黎评论·作家访谈》首位收入的批评家,他如此“火力全开”|此刻夜读

文学报 · 此刻夜读

睡前夜读,一篇美文,带你进入阅读的记忆世界。

罗伯特·戈特利布,20世纪后半叶最伟大的编辑之一,在1994年成为《巴黎评论》“作家访谈”栏目正式访问的第一位编辑,“编辑的艺术”子栏目由此开辟。在收录于新近由99读书人推出的中文版《巴黎评论·作家访谈6》访谈一开始,戈特利布说:“编辑与书的关系应该是看不见的关系。比如,任何一个读《简·爱》的人最不想知道的就是我这样的编辑说服了夏洛蒂·勃朗特,让第一任罗切斯特夫人投身火海。”

《巴黎评论·作家访谈6》

每辑《巴黎评论·作家访谈》都有惊喜,《巴1》的16位受访者均为小说家,《巴2》中首次出现了剧作家(哈罗德·品特)、随笔作家(E.B.怀特)和诗人(聂鲁达),而这本《巴6》的受访者中将首次出现批评家(哈罗德·布鲁姆)和编辑(罗伯特·戈特利布)的身影,这是平衡受访者写作细分领域的结果。

在本书中,罗伯特·弗罗斯特受访时提及了他作为初出茅庐的年轻诗人在英国偶然结识庞德时的情形,“有时在家”,场面充满戏剧性,确实是庞德作风。伊利亚·爱伦堡的访谈则会让我们看到一个伟大的苏联作家肩上所承载的责任的重负:“我怀疑他知道自己在做什么。我怀疑他是在有意写教导大众的作品。为了未来,他在牺牲自己的才华。”

钦努阿·阿契贝和约翰·勒卡雷在各自访谈中都详细谈及了自己首部作品的写作和发表过程——年轻的勒卡雷是在每天去英国外交部上班的通勤火车上写出自己的第一部作品的,他还提到了关于自己笔名由来的神话和真相。

诺贝尔文学奖得主海因里希·伯尔和凯尔泰斯·伊姆莱同为残酷“二战”的目击者和幸存者,这种作为幸存者的自觉成为他们各自需要面对的核心主题,并在很大程度上决定了他们后来的生活走向及写作路径。凯尔泰斯·伊姆莱说:“我不想自杀,但我也不想成为一名作家——至少最初并不想。在很长的一段时间里,我一直拒绝这个念头,但后来我意识到我必须写作,把目击者的震惊和惊恐写下来——那就是你要对我们做的事吗? 我们如何能在这样的环境中生存下来,并理解它?”

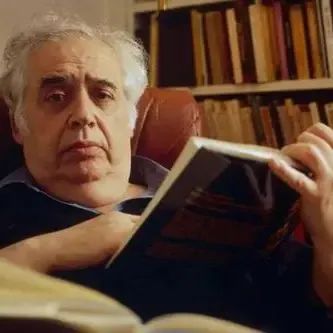

哈罗德·布鲁姆是《巴黎评论》“作家访谈”采访的第一位文学评论家,“文学批评界的撒旦”名不虚传——

“

哈罗德·布鲁姆

谈及诺曼·梅勒:“我想,他如果有意继承德莱塞的传统,将来也许会在文学史上留下一笔。”

谈及索尔·贝娄:“这是个挺有意思的作家,但他对自己、对读者的要求都不够高。”

谈及约翰·厄普代克:“我必须说,我宁愿重温《虚荣的篝火》,也不想再读约翰·厄普代克的‘兔子四部曲’。”

谈及创意写作:“一想到赫尔曼·梅尔维尔坐在写作班里,我就觉得好可怕。”

谈及文学批评家:“我经常想,这世上能有五个批评家同时活着就算不错了。”

今天夜读,在这位唯一被收录进《巴黎评论·作家访谈6》的批评家访谈中,回看文学的定力与恒久。

哈罗德·布鲁姆

节选

刘志刚 / 译

以下访谈分别在纽黑文和纽约两地完成。在布鲁姆与夫人珍妮合住的这两处寓所里,前者堆满了四十年来积藏的家具和书籍,后者则几乎一无所有。但相同的是,两处都散置着大堆未完成的稿件和学生论文。如果对话的气氛不太沉重,布鲁姆喜欢放点音乐,有时巴洛克,有时爵士(他在纽约的公寓位于格林威治村,能很方便地看到很多爵士乐的现场表演)。访谈过程中,电话铃一直响个不停,他的朋友、以前的学生和同事也随时会登门拜访。布鲁姆经常在谈话中加入一些奇怪的感叹词,比如zoombah。这是斯瓦希里语,意为“力比多”,是一款百搭的调味料,而且它还有自己的形容词(zoombinatious)和动词(zoombinate)。布鲁姆说话出口成章,就像照着书在读诵,语法结构复杂,间或还有些纠缠。不过,他说话总是特别生动,无论内容严肃还是轻松,而且语气似乎也很坚定。因为靠朗读的方式学习英语的缘故,他的口音很独特,并且还带有一点纽约人的腔调。“我家住东布朗克斯,家里人只说意第绪语,没办法,你只好大声朗读布莱克的《预言诗》,这样才能勉强学到一点英语。”他这么解释说。布鲁姆说话经常从一个疑问句开始,那种很直接有时还很个人的问题,要不然就是先叹一口气:“哎,今天我这布鲁姆脚又疼了!”

——安东尼奥·魏斯,一九九一年

《巴黎评论》:众所周知,您从小就有极为惊人的记忆力。您认为这种复现能力是由文字本身触发的呢,还是有别的因素?

布鲁姆:哦,这是很直接的反应,往往就是文本所触发的,而且总是含有审美的成分。我很早就知道,分辨一首诗的好坏,要看它能不能让我读一遍就能记诵。我感觉,在这方面,改变我看法的主要就是尼采,而这也是他在审美上对我唯一的影响。我后来逐渐明白,可记忆度和必然性的高低,其实跟深层愉悦并无关系;相反,它有可能源于一种痛苦的体验。也就是说,尼采告诉我们,意义之中都包含着痛苦。这痛苦有时是困难所致,有时则是因为标准定得太高,你达不到。

《巴黎评论》:您是否有过这样的感觉,如此大量的阅读恰恰是对经验的规避?

布鲁姆:不觉得。对我来说,阅读是一种强烈的情绪,或者一种能鼓动人的激情,如火如荼,让人如痴如醉。我认为,不管怎么想,我都无法相信阅读是为了用一种更理想化的存在来代替我原本的生活。阅读是因为热爱。我疯狂迷恋上了诗歌。我认为不该将这股激情理想化。我个人肯定不会再这么做。也就是说,只要能找到真正的好诗,我还是很爱读一读。就在最近,我又坐下来(哎,几年来这还是头一回)一口气把莎剧《特洛伊罗斯和克瑞西达》通读了一遍。我发现这体验实在太棒了,强烈而美妙,完全没有减弱的迹象。当然,阅读本身就有其价值,它本身也是一种现实,而且绝不能被简化,或归于其他名目之下。弗洛伊德当然希望把它简化为性思维,或者说性的历史。但我越来越发现,文学,尤其是莎士比亚(他代表了文学),是远比心理分析更为全面的认知模式。

《巴黎评论》:有没有哪些作家是您想认识却又没机会认识的?

布鲁姆:没有。我认识的作家已经太多了,当然,这么说并非要故意冒犯我的好友。

《巴黎评论》:是因为这会干扰您做出公正的评判吗?

布鲁姆:也不是。只不过,干这行年纪越大,认识的作家必然就越多。其实,他们多数都很善良,但就是很难跟一个疲惫、哀戚又宽厚的老头子沟通——就连很亲密的朋友都不行。他们似乎很在意你文学批评家的身份,而你倒未必那么在意他们是不是小说家或者诗人。

《巴黎评论》:那索尔·贝娄呢?

布鲁姆:这是个挺有意思的作家,但他对自己、对读者的要求都不够高。和许多人一样,我很欣赏他笔下的那些男性小人物,那种近乎狄更斯式的丰富感情。这类人物支撑了他的每一部作品。男主人公的身上总有他自己的影子,即使《雨王亨德森》也不例外。这个人总是非常潦倒,而那些女人又非常荒谬。总之,都是些三流的白日梦。叙事线呢,也不怎么吸引人。他对世俗的看法倒是挺像阿兰·布鲁姆,后者似乎正是受了他的影响。而众所周知,我并不怎么欣赏那“另一个布鲁姆”。总的来说,我认为贝娄严重浪费了他的天才,尽管这话不太中听。相比之下,菲利普·罗斯就做得挺好。在我看来,菲利普·罗斯正在变得越来越强,只不过,目前居然还没人欣赏他。说菲利普无人欣赏听着好像很怪,因为他读者众多,名气也挺大。可是,的确很少有人讨论他的《骗局》,虽然这绝对是一部杰作。

《巴黎评论》:您怎么看汤姆·沃尔夫的那篇文章?他鼓动作家都来写雨果式的大小说。

布鲁姆:很显然,他是在吹捧自己的《虚荣的篝火》。这么做倒也无可厚非,因为他以前是散文作家,后来才改行写小说。汤姆·沃尔夫性格很随和,跟我在耶鲁还是同学。我挺喜欢《虚荣的篝火》,但恕我直言,这本书和他的散文并没有什么区别。他只是凭着一腔热情,加上新闻写作方面的天赋,向文学的边界迈进了一小步;可是,笔下的人物还是立不起来——而且他也不想再做更多的努力。这本书很好、很生动地反映了社会压力,而这也是他向来所擅长的。沃尔夫仍然属于那场广泛运动的一分子,是他们把某种高调门的新闻写作提升到了一个非常接近审美的高度。另外一方面,我必须说,我宁愿重温《虚荣的篝火》,也不想再读约翰·厄普代克的“兔子四部曲”。但话又说回来,厄普代克先生和我本来就互相看不顺眼。

《巴黎评论》:您有比较欣赏的新生代作家吗?

布鲁姆:我比较喜欢泰德·穆尼,认为他很有潜力。最近刚读完《车声与笑声》,觉得作者很有才华——写得挺有深度。但也不好说;年轻作家这么多,你很难挑选。总体而言,现在写诗比写小说要容易些。写小说很难有突破,这种创作形式很难体现丰沛的创造力。但也许唐·德里罗除外,他倒是非常善于创新。

《巴黎评论》:您认为小说——以及诗歌——会有消亡的一天吗?

布鲁姆:这让我想到史蒂文斯的一首诗《秋天的极光》。那里面有个很精彩的比喻:“一个巨大阴影最后的修饰。”其实,修饰本身也带有修饰。你看它好像到了终点,但其实不然——它会一直有,一直有。你跟它说再见,它也跟自己说再见,可最后还是在不断延续。所以,惊喜一直都会有。记得那年在耶鲁,我在读诗会上介绍约翰·阿什贝利,并有幸第一次听他朗诵《潮湿的地下室》。我当时就心醉了!从此,只要一念这首诗,我就会想起当初临场的感受。真的,再没有比这更让人满足的了。很显然,只要还有《潮湿的地下室》这样的诗,这就不会是一种没落、无望的艺术形式。

《巴黎评论》:您怎么看创意写作班?

布鲁姆:我想还是利大于弊吧。但我有点不解。在我看来,写作主要是一种孤独的艺术。批评倒是可以教会的,但跟所有艺术一样,最后也得靠内在的、潜藏的天赋。记得我在哪里写到过,几年前我决定不再参加现代语言协会的年会,因为两万五千到三万个批评家齐聚一堂,就像两万五千个诗人或者小说家的大集合,想想都觉得可笑。因为根本就没有这么多批评家嘛。我经常想,这世上有五个批评家同时活着就算不错了。至于小说或者诗歌艺术究竟哪些部分是可教的,这问题就更复杂了。纵观历史,你会发现诗人所以成为诗人、小说家所以成为小说家,原因只有一个——读书。他们读前人的书,博采众长,为我所用。一想到赫尔曼·梅尔维尔坐在写作班里,我就觉得好可怕。

《巴黎评论》:身为教师和批评家,您目前是否有什么特别想完成的事?有没有什么近期目标?

布鲁姆:嗯,我想一辈子都能教莎士比亚。另外,还想写一部较全面的莎士比亚通论,倒未必每出戏、每场戏都评论,但会尽量对莎士比亚做一整体的把握。谁都想写一写莎士比亚,但就怕到时候我已经太老了。

《巴黎评论》:您觉得自己被严重误读了吗?

布鲁姆:我倒希望,这世上有那么一两个年轻的批评家,因为严重误读我的作品而有所收获。谁知道呢,我毕竟不是萨缪尔·约翰逊、威廉·哈兹里特、约翰·罗斯金,甚至比不上作为批评家的沃尔特·佩特、奥斯卡·王尔德。但是,我当然希望如此。这些年,我在二手书店、图书馆、别人的书架上总能发现自己写的书。我确实写了很多,而且看着这么多书,也确实学到了很多。另外,还有书评、别人在书中引用你的观点,或者别人对你说的话——你引以为傲的东西,你自诩的高见和贡献......这些甚至根本就没人注意,好像只为你一个人存在。你随口说的那些话,你阐述的那些观点,因为你对这块太熟了,因为你已经说烦了,但同时又觉得非得这么做,因为你需要借此表达你的主要观点,而那才是人们关注的重点。那才是他们画线的地方。那才是他们引用的地方。那才是他们攻击或称引的地方。那才是他们可以利用的地方。你自认为在做的事,也许就是你正在做的事,也许不是。但可以肯定,别人并不清楚你在做什么。我跟其他批评家、作家也谈到过这个;他们的体会还没有我这么深,但大家的确都有同感。一个人的想法只属于他自己,在别人看来,没有一样是有用的,甚至连辨认都很难。这是非常奇怪的现象。它一定跟我们缺乏自知之明有关。

(原载《巴黎评论》第一百十八期,一九九一年春季号)

新媒体编辑:郑周明

配图:历史资料

原标题:《被《巴黎评论·作家访谈》首位收入的批评家,他如此“火力全开”|此刻夜读》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司