- +1

理想空间,是谁的理想?

何勍:“ 我不希望被紧箍咒困住,一直在破圈。 ”

建筑不该是冷冰冰,而应该有烟火气,有文化感。建筑应该是有生命的,它可以和人对话。好的建筑会留下人们生活的印记,给人以强大的精神力量,每个使用者都是这个建筑的评委。

忘掉被教育范式化的紧箍咒

放松,让建筑传递“人”的信息

比起建筑,我最感兴趣的其实是人。建筑需要将学科与理智注入,也应当与场所内涵的情感发生微妙的关联。如果建筑师能够赋予场所以情感特征,使用者一定能感知得到,虽然未必是全然一致的感受。房子建成不是设计的结束,而是新生命的开始,在城市的生命维度中被参与检验,真正的评委不是专家,而是每一个使用者。

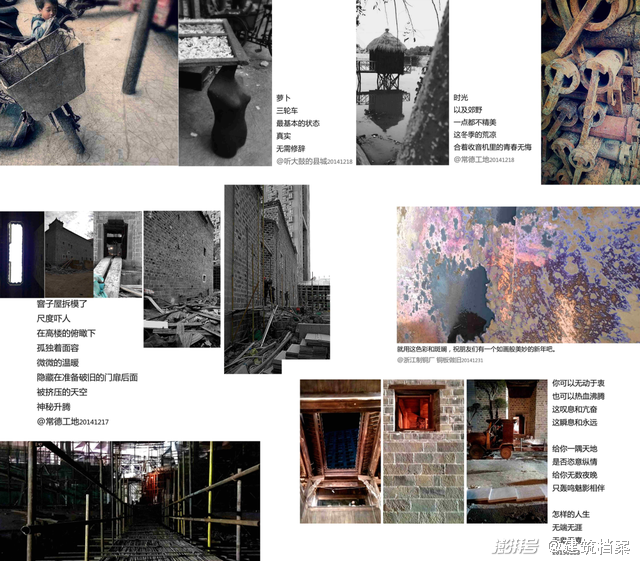

北京最远的书房-民宿系列(路途中拍摄P图)

这组设计在北京西边山里的民宿群,见证了一种“现象”。当民宿在一瞬间成为一种潮流,成为资本追逐的对象,民宿作为一种真实的差异化体验属性,转化成为表面化的另类装饰风格,当民宿变成一个热点的时候,几乎所有民宿就已经是伪民宿了。民宿的本身即“真、善、美”,而所有的民宿都成为了一种假象、一个标志。

京西最远的禅房

它结果会是怎样?对于这个现象的观察本身让我很感兴趣。更有趣的是关于操作边界,我们明明可以节约,为什么要浪费?明明可以用拆迁的东西,为什么不用?如果要满足打卡的需求、追求图像感,一定不会用既有的材料,因为那个材料本身跟你要达成的那个网红的效果之间没关系,肯定用成本最低的,成本低操作简单的偷梁换柱手法,让建筑丧失原有的复杂关系及时间印迹。

何勍设计的京西最远的“禅房民宿”系列

国外许多大师的成名作,都是给母亲、朋友设计的住宅,因为那个是用有限的金钱可以操作的理想状态 。我不管是在做设计,还是在自己的生活状态里不喜欢重复,我想在有限的生命和项目里,把无限感做出来。我可能对这种时间的感觉会比较强烈,生命只有一次。

我觉得我和曲雷老师不太一样,有点儿像麻将13不靠的胡牌法儿,他更严谨,偏向于传统建筑师。我总会回溯,在原点和终点之间来回晃荡,建筑师需要在某一个范畴、某一个规定的动作里面去表演,而我时不时地抽离出职业建筑师的状态,忘记那个必然的身份,作为一个旁观者去看自己的参与状态,有时是哲学式的质问,有时是诗意盎然。

京西最远的禅房

设计之初我对于现场总是充满好奇与兴奋,这是寻找设计原点的状态。原点到底在哪?我的原点和项目必然的原点之间的关系是什么?因为有了这个点才会有终点。这是命题作文,同时是限时作文。如果给我10年时间,我做出来的东西肯定不一样,我们永远在变化的过程当中,我自己也不知道会走到哪。我拥抱变化,我会让自己跟这个东西产生关系,我希望能把自己忘掉并投身进去,找到时空维度的契合点。

别看我一副小女人的样子,作为职业理想不得不操天下的心,时不时拥有伟人般的壮怀激烈。建筑师貌似自由的创作者,实际上十有八九言不能由衷,就像孙悟空被困在圈里,让唐僧念经。我不希望被金箍咒给限制,我一直在想办法破圈。不同人、不同场所会带给我的冲突感,有时冲突也是灵感被点燃的一种。

用点颜色,撞出生命的烙印

重塑城市记忆,要有些浪漫诗意

建筑师和色彩打交道是需要勇气的,需要不断打破自己,我对色彩敏感,日常生活中下意识地不断进行着自我训练。现在大部分建筑师不敢用色彩,害怕露怯,追求安全,建筑都是冷冰冰的黑、白、灰色系。我每次都在现场工地穿得花枝招展,除了正式场合我会穿黑,其它大部分时候我喜欢穿颜色突出的衣服。色彩更饱含情感,换一个角度可以说更富于创造,更富于挑战,更勇敢。

老西门·钵子菜博物馆庭院里拍婚纱的年轻人

我希望建筑的本质,是突如其来的直接撞击到面前的那种生命的真相,要没有化过妆的,我喜欢质朴天真,这是一种追求。往深了说,它是一个关乎生命的哲学命题。整个生命或城市有它的必然性和偶然性,我喜欢这种整体和局部、必然和偶然之间相互存在的依赖关系,都是乱就没有整了,都是整就僵化了,都是跳跃就没有统一了。所以,设计是一种敌进我退,斗智斗勇,你中有我,我中有你的肉搏战。

下乡寻找窨子屋原型

作为建筑,如果仅仅停留在解决功能问题,那建筑就是一个方盒子,根本不用建筑师出现,日照、间距、开间进深的加减乘除,算账就好了。设计是一个特别复杂的事情,比如我手中这个喝茶用的公道杯,就是用来盛水的,盛水是必须满足的功能,至于做成什么样、是不是有双胆、是不是隔热都不重要,除此之外,透明性也重要,因为透明性超越了单纯的盛水功能。

下乡寻找窨子屋原型

对建筑本质的追溯是建筑学的素养,也是建筑师的专业性。针对常德的房子,红色是艺术,本真是哲学,容器是建筑,至少有三个维度。

我的思考是不带目的性的,因此无法聚焦在一个点上长时间的去思考一个东西,这是我的缺点也是优点,所以,我做出来的东西就会灵动一些,没有那么多负担。大家做成一个样子就会一直做,我不喜欢重复,我要让它保持在一个水平线上,但是异彩纷呈,我就像是玩三个球的人,一直在一个运动当中。

老西门原始街巷中-晒萝卜干

老西门原始街巷中-晒萝卜干

老西门原始街巷中的护城河

黄渤在《大话西游》里说:“人穷,连晒太阳都是二手的”,他演的穷小子只能用镜子把太阳的光线反射到洞里,这句话使我印象深刻。我们对一切的经验获取,许多都是二手的,现在互联网貌似给我们无限的资讯,但实际上那些东西都是间接的、二手的,不是真切的,比如电脑中的建筑模型,完全替代不了复杂的现实城市,效果图做出来都是一样的,天空P得也都是一样,纯粹而美丽,完全是假象之上的假象。然而,建筑周边的状况,往往并不是绿树参天花团锦簇,也不是四顾无人风吹草低。周边环境是对人产生客观影响的,但把它P掉了。

在老西门,问题是P不掉的,必须直面人生,逃避不了。“千城一面”建筑师自己并不认可,老百姓也不认可,但是所有人都在干,我们不懂得反抗,不懂得去自我调情。

老西门棚户区拆迁之前全貌

老西门一点都不神秘,没有任何高科技的东西,造价低廉,设计手法普通,这么过时,这么现代主义。然而,我不强求别人跟我一样,我有选择生活状态的权利,别人也有选择生活状态的权利。建筑师不过是一个饭碗,不过是我们的职业,不是我们全部的人生。我只不过是把它一厢情愿的当做现阶段人生的投影,别人可以不这样。我自己也不一定永远这样。

老西门·城墙遗址/抗战碉堡/丝弦剧场/止间书店

我们无时无刻不在做选择,假设我的生命中有个选题,在职业属性与价值感之间,可能是50个比10个的关系。比如老西门做了八年,鄂尔多斯机场做了四年,很多建筑做着做着就无疾而终了,多么让人崩溃的职业。所以我会选择那10个有意义的项目,发现与赋予价值,将自身的生命意义与所做设计之间建立深层的嵌套关系,平行的印证与索引。这样才会有趣,我会慎重地面对它,这样的折腾对我来说是有意义的,它是我生命的载体,我希望能构建我跟它的关系。

老西门·从二月桥下水边看最终完工的四期回迁楼

老西门是个复杂的现象,不是单一学科的附着与呈现,而是万花筒式的,应对问题的花式化解,貌似随性而为实质却是各安其位,各领风骚。它不是由建筑师演出的独角戏,而是由建筑师导演的集体舞。

相当于把具备有生命力的建筑载体放进了城市。这个状态有几个维度,我相信一个好的城市是有生命的,我有这个信念。我从小的记忆,是成就今天的我的一种必然性:每天被装拆的店铺木门板,打酱油用的竹把柄长勺,从井底摇上来的水,只有一路公交车穿过的城市混合着的郊野,猪油拌饭等等,这些构成了我的童年记忆。有一天,有位建筑师对我说,“你知道吗?你给了这里的孩子一种童年!”我当时听得一身鸡皮疙瘩。

我完全没想到,我所设计的东西会成为别人童年的一部分!这是多么激励人心的颁奖,我永远记得。当陪伴童年的不是同质化和标准化的产品,而是某个人与某些人呕心沥血的作品,你会无动于衷熟视无睹吗?老西门是属于所有人的,它不仅仅是棚户区转换成的围墙封锁的高档居住小区:它是属于所有人的公园。护城河公园,商业公园,晨练跳广场舞的地方,有书店有琴房的地方。

可惜,我无法与我的设计朝夕相处,它离我苟且中的生活太远了,“生活在别处”。生活无处不在,却也无处寄放诗情,我还做不到“小舟从此逝,江海寄余生”。

护城河边聚会的老街坊与桥上拍照的孩童

我对建筑很诚恳,诚恳本身不一定能够抵达深刻,但反之如果没有诚恳一定不可能触及事物的本质与内核,我在意生命的深刻性。有的人没有情感或者不带情感地活着,那也是他的宿命选择。是我的思维逻辑闭环所致,与生命轨迹平行。

我觉得每个建筑师的职业选择跟他的人生选择是一样的。有的人愿意写东西,有的人不写,不能因为你写诗就强求别人也写诗,那是职业之外的附加。这世界没有好坏,只有选择,以及“适合”。但伟大的建筑师肯定是自带诗性的。比如卒姆托、让·努维尔也是写诗的人,更不用说安藤忠雄、密斯·凡德罗、赫尔佐格与德梅隆等建筑师作品中满溢的哲学与诗性了。

老西门的桥与桥上的琴声

如果人生是一个硬币,在我看来,它是同时具备AB双面人生属性的。职业是我们的A面(正面),A面是职业的,B面是非职业的,可以是白板,也可能是艺术、哲学、社会学、商业属性之类的东西。我喜欢看不同国家的硬币、纸币,伟大的柯布西耶的头像印在瑞士的 10元钞票上。莱特的头像也被做成邮票,柯布西耶的许多设计被列为法国的文化遗产,这些伟大的人物所创造的B面价值远远超过他们的A面价值。

比如硬币的正脸都是1元,没什么区别,都是阿拉伯数字,全人类一致,正如我们把建筑学当作科学的时刻。然而硬币的另外一面,却大异其趣了。有的后面是印了一个五角星,有的是国王或者女王,有的是印狮子或是老虎,或者老鹰。那是国家历史文化的重要的烙印提取,对我来说A面是设计,那B面就是我的人生了。

上梁仪式与窨子屋博物馆

鲁班字与窨子屋

现在有建筑学,但却没有文化了

中国建筑需要一个什么样的归宿?

我极为钟情“博物馆”,很早以前,在去博物馆的路上写过一篇文章,其实旅行就是逛博物馆,博物馆浓缩了时间、浓缩了艺术,所以,它是你了解一个地方最好的途径,是对地方最精华、最浓缩的概括,能进博物馆的东西都是被无限选择过的。

老西门最后一栋窨子屋

我们在常德的辖区津市(县)做设计,照例在破房子中寻找特色与灵感。当时他们在拆除老城区,我在拍的时候,别人不知道我在拍什么。整个场景都是破房子,整个区域都是老街区。偏偏我对老街区情有独钟,我拍里面的原因也很简单,跟童年记忆有关,看到街角有个貌似小店的地方,我就开始一通狂拍。

最后一栋窨子屋中的90岁阿婆家的信仰

老西门原始街巷中的信仰印记

那种地方没有什么商业设施,就有一个人半睡的状态在那,整个破烂的一个黑屋子就是一个窗口,可能开业的时候就把窗户门板卸掉。其实就是一个特别小的、里面黑洞洞空落落的小店,我也不知道他卖什么,大概也就卖个烟什么的,没有东西可卖。

但我就觉得这种状态特别奇特,而且特别真实。这时候有一个女孩和一个阿婆走过来,阿婆说这破东西有什么可拍的?这时候年轻一点的大概二三十岁的年轻女孩对阿婆说:“老东西都值钱。”事实上这是一个极大的误区,老的不一定意味着是文物,古董与垃圾之间,也就一念之间。

老西门·钵子菜博物馆与老墙

博物馆,是时间的一个容器,而城市,就是最大的博物馆。一定要有展品才叫博物馆吗?对我而言,答案是否定的。博物馆其实就是一种对时光的记忆、纪念,如果你在空间中被触动,灵魂跟场景产生震颤与共鸣,跟古老的记忆发生关联,就足以代表这就是博物馆。

窨子屋博物馆原先的任务书是售楼处。售楼处的功能是有限的暂时的,而博物馆一样可以成为销售场景,却不局限于售楼,因此有更恒久的生命。否则,常德就不会有窨子屋了,只会一切归零。窨子屋曾经是古城常德的地标性建筑,有着厚重的文化底蕴,可惜抗战时期,常德的窨子屋绝大多数被损坏,常德传统窨子屋已消失殆尽,这是最后一个。它并非纯粹的传统常德窨子屋,而是对于湘西所有窨子屋的集体记忆。

窨子屋博物馆

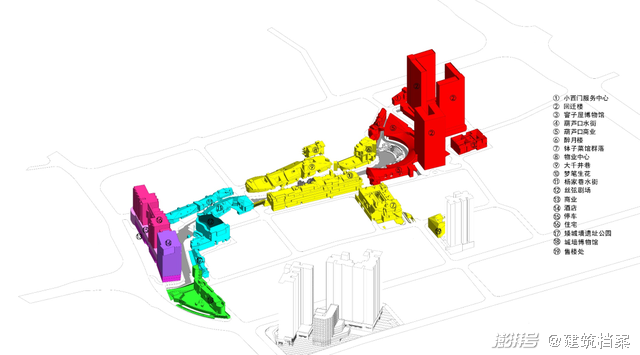

老西门包裹着600米长护城河,几乎占据了老城1/3的边长,老西门本没有博物馆,没有可以见证历史的窨子屋和重现的河水河床存在,我们给了棚户区居民们新的家,新的灵魂守望。

我觉得人特别有意思,每到一个地方,总会想着通过谈一场恋爱,或者是买东西等各种行为来拥有些什么。我觉得每个人身上的状态,是有很具体的体现的,这个很重要。窨子屋特有的封闭感营造出特殊的遗世独立=氛围,暗合它的身份。就像这个博物馆很具体地放了一段时间,它是一个纳藏的空间。不管从形式、材料,从外到内、从光影、凹陷,它那种斑驳的时间感,路过的每个人都在阅读,每个人都有兴趣,总想探个头看看,我们拦都拦不住,男女老少都想来。每个人都想走进这高墙里面的庭院、老木屋、天光覆盖的中庭一探究竟。

老西门·葫芦口广场

老西门的桥

"匠人精神"作为老西门的总结,是一种褒奖,在我看来是一种微观的视角。如果放到100年的时间轴来看,是建筑学科的演变:从科技到符号的演绎过程。老西门扮演何种角色?是否值得被审视?在什么样的维度与层级被审视。“匠人”与“精神”分别以什么场次出现呢?

其次,中国建筑学这个学科的产生,本身非常的短暂,我们是直接从西方移植过来的,如果我们把自己放在这个学科进入到中国的时间点去看,可以看的特别清楚,也不过就是100年多一点,当时我们爷爷辈的、祖师爷辈的建筑师,他们在做什么?

在人类千年万年漫长的建造历史中,在漫长的没有建筑师名字镌刻的建筑上,城市中,有多少文化与礼数、符号与象征、存在于否定,是否在我们所受的建筑学教育体系中悉数被囊括?

我们中国的建筑,需要的是一个归宿,精神是起点与支点,而不是解释的附着。我们不长成西方人的脸庞,DNA不一样,吃的不一样,语言也不一样,可是为什么建筑都一样?这让我无法理解。咱家的老祖宗的建筑里面有密码、有意义,可现在我们把这些都拔去了。

比如,四合院是为了居住,可是为什么大门要旋转个方向,对着两山交汇的地方?为什么要有垂花门?为什么要有二道门?为什么不坐南朝北?为什么要坐北朝南?为什么倒座?为什么工人要住第一道院?为什么仆人南向不开窗?为什么要有楹联雕刻?为什么有文峰塔,笔架峰?为什么庭前种花四水归堂?因为这些就是我们的文化,那里面肯定有讲究,讲究得让今天的建筑显得失血苍白得厉害,所以“匠”字被过度解读未必是件好事。

如今做的这部分工作,内外其实是一个整体,所有的项目都要做出一种“整体的期望”。我在尽最大的可能,不仅仅做整体,而要从“思想”到“行动”的全部,我都要理解。并不是说一上来告诉我“做一个杯子”,然后就开始给你做,而是,一上来就要问清楚为什么要做杯子?为什么是做杯子而是不做碗?我们质疑的就是这个杯子要不要把它做成一个艺术品,还是说,这个杯子就是吃饭、喝茶的器皿。

喝茶,本身已经是一个文化现象,吃饭则是刚需,本来应该设计成一个吃饭的。窨子屋就是这样,它本来就不是一个博物馆,而应该是个售楼处。作为一个博物馆,是可以兼容售楼处、茶馆、餐馆、也能做成酒店,从高维文化着手,是可以兼容任何一个层面的实用性的,但反向是不可以的。这儿又可以回溯到祠堂,博物馆几乎可以说是现代城市的祠堂。

房地产时代是个奇葩现象,建筑师集体失语。户型逻辑,朝向逻辑决定了简单的原则。受众的急切与专业知识空白也使得精耕细作成为多余。哪怕精耕细作,也是一种狭隘,无论什么材料风格都不可能带来归属感与幸福,人文尺度的内容,该安置于何处?

我为什么喜欢去那种没有开发过的、没有被现代侵蚀的地方,就是因为它有原生态的组织关系。比如住宅中的院子,该是院子就是院子,商业街,该是商业街就是商业街,该是水是水,该是桥是桥,该有装饰就玩命雕刻,但凡有钱人家一定有木雕石雕的,天南海北虽然都是屋顶,但花里胡哨的程度与细节却殊而不同。巷子窄窄的,肯定过不了消防车,栏杆低低的,绝对摔不死人,栏杆再高想死也是靠不住的。所以它没有被现代学科通识改变过,它一切都是那么自然而然,被时间雕刻成房屋街道城市独有的模样。

老西门南岸-沅江边

祠堂是最有代表性的。祠堂是学校,是宴会厅,是殡仪馆,生、老、病、死都在那里,所有的红白喜事仪式都在祠堂里面。甚至,它还是一个行政场所,因为族规是在这儿定的,谁被开除出村子也是在这儿定的。

祠堂在村落中作为一个空间类型是自主组织的一套社会关系的物理呈现,又比如会馆,两晋会馆、两广会馆、湖南会馆之类的,城市属性的文化汇聚地,在当今社会都消失了,替换成别的...是现在的会所?歌剧院?博物馆?还是商场呢?我们现在连这个都没了,这样一个“类祠堂”的地方都没有了,挺可悲的。

每个优秀的建筑师,都有自我训练与自我成为的路径。对我来说,建筑,是我人生修行道具的一种。你在探索过程中碰到的可能都是失败,都是抵触,很难遇到知音,遇到的都是痛苦、失败、不被理解,这是常态。所以,我总觉得我们这个时代之所以出不了伟人,或许是因为没有战争,这是生命的悖论。

海德格尔说:“诗歌在语言中发生,因为语言保存着诗的原始本质。相反地,建筑和绘画总是已经、而且始终仅只发生在道说和命名的敞开领域之中。”

我创作的所有诗歌从来不把它们叫诗歌,我叫它们工程记录,因为如果按纯文学来讲,从我的诗歌里看到应该是图,而不是字。但是换个角度来说,它就很奇特,因为文字,不管你定义它是散文、是诗歌、是随笔还是什么?重要的不是押不押韵,而是它制造的一种承载你那个时刻与文字具有的一种沟通能力,它能传达什么,诗,是我的时间速写本儿。

我们可能会觉得一个字、两个字或许要比任何道理都有力量。图形其实也是,它拥有直击人心的力量。本质上,我还是一个建筑师,所以对我有触动的东西,肯定跟图形有关系,它是天然的。

用文字或者用建筑表达生命,这件事本身就是一种本能,因为建筑和文字一样都是语言,语言表达什么?当然是触动灵魂的东西,那就是孤独与痛苦。

你可以因为一段排比句而产生审美,而对于作者,却是无法排解的寂寞,深入骨髓的刺痛。因此,人类的文学产生悲剧,不是吗? 一切也都是因为有痛苦,每个房子被折磨的真切的痛苦与释然,别人看到的是可贵。

用悬挑结构将老城墙保护免受雨水侵蚀

从2011到2020年,我们在常德这个城市里面,一共做了十几万平米的建筑,陆陆续续在做着,到现在还没完成,可能需要另外一个3年或者5年?也可能永远都不会完成。 这项目不大也不小,从时间点呈现上可分为几期,一期是那三栋高的回迁楼和窨子屋博物馆构成的一个区域,作为三栋高层住宅第一期呈现是必须的,因为老西门的使命是回迁,是棚户区改造。所以,2015年底的呈现满足了绝大多数的回迁居住,需求实际上我们做了两个窨子屋,一个窨子屋是正经八百的窨子屋博物馆,还有一个在两栋L型楼夹着的中央,是个社区中心。因为外面的沿街铺面商业是有价值的,而瓤里面是没有价值的,所以,我们把瓤掏空了,围合成为内置的庭院,就成了一个像永定土楼中央祖屋一样的地方。

三期是剧场,周围这一片儿,包括城墙遗址和书店。四期就是这个板楼,沿城市主要的大街开了一堆锯齿窗户,因为房子东西向,凸出的锯齿解决朝向的问题。五期是这块,地上是城墙遗址博物馆,地下是超市,拆迁的成本非常巨大,没有投资回报的,所以最后拆迁拆不下来。刚开始,是因为被拆迁户要价要的太高,最后谈不拢,然后就搁置了,等到他后悔,机会已经错过了。我觉得这可能就是特别荒诞的现实。

建筑,是自己的博物馆

也是一个城市的博物馆,叠加着普通人的生活印记

这个红色混凝土房子不是刻意做成博物馆的,或许就是因为当时甲方有一天可能出门儿参观了某个博物馆,他回来以后就说:“我们这里能不能也做一个博物馆呀”。但实际上,我们不具备这个条件,首先空间方面这个地方是脱离出沿护城河夹岸的商业主体的,它是在整个线性空间之外,可以独立成一个院落,我们当时想做这个院落,其实,它是可以有任何商业业态的,但我们想赋予它一个有主题的业态,就是餐饮,而且是做钵子菜。

钵子是用小火一直煨出来的,属于比较好的菜品,比如山羊、土鸡、鳖之类比较高贵的菜,就会用这种土锅子花时间用炭火一点点炖出来,很好吃。这种所谓的“鼎食文化”,它是一种具有时间感和仪式感的东西,那么,我们就把它往上拎到一个博物馆的境地。我们没有严格意义上的钵子菜展品,更多的是与“土”,及与钵子相关的联想。

钵子菜与鼎食文化

其实,我们并没有展品,因为它的来源是跟“钵子”有关,是烧出来的陶土,钵子本身煨的比较好吃,一定是一个钵子本身起了作用,它是疏松的陶土,既不是瓷,也不是现在的不锈钢,所以它会入味。钵子要有食材入味的孔隙,如果非常直接的去解释的话,就是对鼎食文化钵子的一种回应,但又不直接做一个大锅子。之后,我又根据它跟火的关系,形成了“红色”对应陶土其间“火的变化”,这些回应其实都是一种隐喻。一种感觉,没必要太较真。

当这里面真的成为了博物馆,许多人的生活就开始跟它发生关联。有一天,我们去那看到红色混凝土上面有人写字的痕迹,感觉是小朋友用刀子刻的,歪歪斜斜的在那写了:“再见了,育英小学。”育英小学是这旁边的一个小学,而且很有名气,很多人买这房就是为了让孩子上这个学校,所以我推测肯定是个小孩写的,他会把自己的人生节点印记刻在那。虽然这是个不雅的自私行为。

再见了育英小学

还有一次更神奇,在对面的房子窗户看出去,我发现一些中学生模样的小孩在跳街舞,顶上有一个圆环对着天空的,他们猫腰钻进去兴奋无比,施工的时候工人在那里面午休。所以,这里面有特别多神奇的事情发生。三联生活周刊的主编李鸿谷考察老西门那天,站在烟囱一样拔地而起的楼梯间口说:“我感觉到一种“精神的撞击。”

我们的建筑,理想中应该带来的是一种精神力量,但是,并不一定要你去膜拜或跪下。在钵子菜博物馆这儿,有时间的痕迹,有印度尼泊尔旅行的记忆,有受现代主义设计影响的痕迹,有马王堆汉墓的启迪,然而,不仅仅是这些痕迹而是更多的斑驳与印迹。我们想让你不知所踪,陷入迷宫一样的探险之旅。所以你能在庭院碎拼地面的角落找到一个秘密。叫“secret garden”。有一次我在屋顶,听到一个小孩在楼梯中一边跑一边大喊:“爸爸,快来呀,这有个神奇的地方!”小孩在这是最快乐的。

这个地方本来没有路,我们设计了一条庭院之路;这个地方本来没有花园,我们设计了一个神秘的花园;老西门的红色房子本来没有钵子菜,也没有博物馆,吃饭,哪儿不能去?

时间中的老西门

老西门原本不存在,无论名称还是地点,世界上的事情坐标都是游移的,完全决定于选取者的尺度与角度,没有绝对的坐标与原点,然而,我却一再地设法让自己找到人生的原点,项目的起点。这样,我才能让自己定居于生命之中,这样,我才能让事业定居在自我的生命之中。

老西门在北京的远方,我的工作室在精神上却与老西门同在。而我远在南方某大学教书时候的3元草席,北京被保留的工作室钢结构茶台,楠木小桌几,富士山脚下淘回来的根木茶盘,以及老西门的每个画卷疏影,都是同一个画卷被不同的故事心情书写涂抹,在时间中横斜着,盘踞着,在不得已和精神的执拗中泥沙俱下。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司