- +1

蒙元为什么要两次远征日本?

13世纪蒙元王朝曾两次东征日本,但最终都以失败告终。为什么忽必烈要两次派兵去攻打远在海外的小国,这样一个问题在传世史料中并没有得到解答。但实际上,众多因素都会影响到忽必烈的判断,而在其中有四点因素是较为重要的。

外交方面的挫折

日本在最初并没有成为蒙元帝国所关注的焦点,甚至在统治者眼中并不存在这个孤悬海外的小岛。元世祖忽必烈在中统元年(1260年)三月给高丽的诏书中说:“今也,普天之下未臣服者,惟尔国与宋耳。”后来,忽必烈从高丽人那里得知日本这个“边陲岛国”,这个国家经常劫掠高丽沿岸,同时这个国家在民间方面同南宋有着极其密切的往来。面对这样的情况,忽必烈希望能采用“和平”的外交手段来实现日本的“臣服”。

至元三年(1266年)八月,忽必烈派兵部侍郎黑的、礼部侍郎殷弘持国书作为使者前往日本,并令高丽遣使同往,以作向导。于至元四年(1267年)正月到达与日本对马岛隔海相望的高丽巨济岛, 但却没有渡过海峡,返回了高丽。事后高丽王在对忽必烈的奏文中说:“大洋万里, 风涛蹴天, 意谓危险若此, 安可奉上国使臣冒险轻于对马岛。”

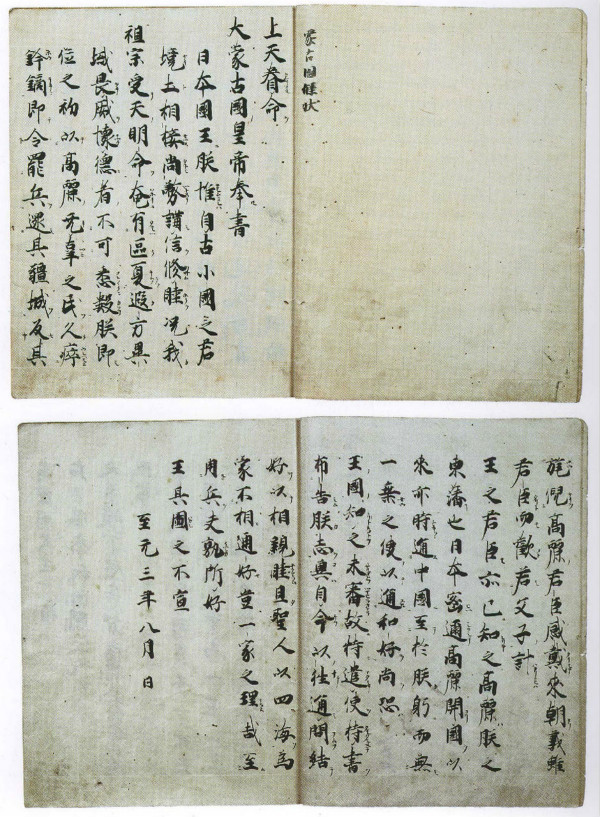

而忽必烈对这样的理由并不满意,再次派遣使者前往日本。并要求“得其要领”。这一次仍以风涛蹴天为由,黑的一行同样未到达日本,但为了“得其要领”,高丽王派起居舍人潘阜等人持高丽国书和黑的所持的元朝国书前往日本。至元五年(1268年)正月,潘阜等一行到太宰府,被迫滞留,将两封国书上交镰仓幕府,幕府又将此转交京都的政府。蒙元招降日本的诏书首次到达日本,国书内容如下:

大蒙古国皇帝奉书日本国王:朕惟自古小国之君,境土相接,尚务讲信修睦。况我祖宗,受天明命,奄有区夏。遐方异域,畏威怀德者,不可悉数。朕即位之初,以高丽无辜之民,久瘁锋镝,即令罢兵,还其疆域,反其旄倪。高丽君臣感戴来朝,义虽君臣,欢若父子。计王之君臣,亦已知之。高丽,朕之东藩也。日本密迩高丽,开国以来,亦时通中国。至于朕躬,而无一乘之使以通和好。尚恐国王知之未审。故特遣使持书,布告朕志。冀自今以往,通问结好,以相亲睦。且圣人以四海为家,不相通好,岂一家之理哉?以至用兵,夫孰所好,王其图之。不宣。

对这封国书,历来就有不同的理解方式。一些学者认为,国书的内容中虽然有“以通和好”、“通问结好”、“以相亲睦”等等这些示好的词语,但是从其中字里行间能看出蒙古的“嚣张气焰”。在最后,国书中写道“以至用兵,夫孰所好”。大致可以译为“如果到了用兵作战的地步,这又是谁所希望的呢?”。这就是被视作是一句赤裸裸的威胁。

日本对于这封国书的回答,就是沉默。日本18岁的镰仓幕府执政北条时宗,收到国书之后马上就认为“蒙古人怀有窥伺本朝的歹意”,并且选择了不给忽必烈回复国书做法。日本统治者体现了超凡的自信,自称“日本永号神国,非可以智取,非可以力争”。这成为后来的蒙元东征日本的原因之一。

但是实际上,有一个问题被值得强调。在中国的古代社会之中,尤其是唐宋之时,中国无异于东亚甚至是世界的中心。中国对于四周国家都呈现一种天朝上国的态度,而周边国家也愿意奉中原为天朝上国。而日本这个国家则有些特殊,虽然他是一个典型的东亚农耕社会文明下的国家。但是这个国家在外交上,却极力要求“平等”。国书中的第一句是:“大蒙古国皇帝奉书日本国王”,其中“皇帝”和“国王”的称呼方面直接就能看出这种地位的差别。日本对这种上下的关系极为反感,早在隋朝大业三年(607年),日本天皇在给隋炀帝杨广的国书之中就有“日出处天子致书日没处天子无恙”,这样的平等观念使得隋炀帝大怒。而随后的遣唐使派遣,也出现了这样类似的情况。为了保持交流甚至取消了国书上的相互交换,就是因为这个名称地位之间的矛盾。所以从这个角度来看,幕府将军对于这封“无礼”国书的漠视态度,就能够得到较为充分的解释。

对日本财富的渴求

或许在一些人的印象里,日本在世人心目中是一个国土面积狭小,平原狭小,人口很少的一个“穷山僻壤”的国家。但是,13 世纪的欧洲旅行家马可·波罗在著名的《马可波罗游记》中以颇为夸张的笔法描述了当时的日本是如何盛产黄金、珍珠和宝石:

他们拥有极其大量的黄金,虽然他们的黄金资源取之不尽,但是他们的国君并不让黄金输出。……该国国君的王宫金碧辉煌,蔚为壮观,整个王宫的屋顶都用金箔覆盖。……殿堂的藻井也同样是用黄金建造的,许多宫室内都摆放着厚重的纯金案台,窗户也用黄金装饰……。这座岛上还盛产珍珠,色泽粉红,形状圆润,个体很大。这种珍珠与白珍珠等价,有的甚至还要高于白珍珠。……死者实行土葬……还要在死者的口中放一颗珍珠。这座岛上还盛产宝石。

在马可·波罗的笔下,日本几乎成为了一个财富遍地的地方。虽然马可·波罗本身的记载的夸张成分不容小视,但我们依旧能从这些记载中得出人们对于日本的印象。

蒙古帝国虽然地大物博,富有四海,可是蒙古贵族的奢华和贪婪使他们对奢侈品的欲望是无穷无尽的。而与此同时,蒙元帝国也开始进入一段长期的内战时期。其原因在于忽必烈和阿里不哥对蒙古汗位的争夺。内战几乎全是无法获得新领地和新财富的纯粹内耗的战争,这导致了帝国财政的捉襟见肘。在忽必烈得知日本的“富庶”之后,对于征服日本的渴望就更加迫切了。通过和平的方式不能达成目的,东征日本的行为也就不可避免了。曾在中国游历多年的马可·波罗断言:“如此遍地黄金的宝岛,必然令当朝大汗忽必烈欲征服和吞并之”。

攻打南宋的军事需要

毫无疑问,在忽必烈掌权之后,面对东亚的统一,南宋是其最大的战略对手,而日本充其量只能算是实现统一天下的一个步骤,而绝对算不上是最重要的战略对手。

1234年,蒙古灭金,和南宋形成了南北对峙的局面,面对实力较强的南宋政权,蒙古先要做的就是将南宋孤立,最终实现统一。1252年,大汗蒙哥派兵征服了青藏高原上的吐蕃诸部,将青藏地区纳入版图;1255年,忽必烈派大将兀良合台绕过南宋襄樊、四川防线,取道吐蕃,通过千里奔袭,迅速攻占了大理国。蒙古军队从北面,西面和西南三个方向,向南宋实施包围。而此时的高丽也臣服在了蒙古的脚下。

当忽必烈得知在南宋的东部还有一个面积不小的岛国,这个岛国不向中原王朝臣服,并且和南宋有较好的民间关系,经济文化交流频繁、密切,海上贸易交流十分方便、频繁。如果放任日本孤悬海外,那么在攻打南宋的时候,日本向西出兵则会对蒙古形成包夹之势。如果南宋政府流亡日本,更会冲击蒙元帝国在宋地的合法性。如果出兵并夺取日本,就有可能从南宋的东面向南宋突袭,从而能更加容易的攻打南宋。

实际上,此时的忽必烈犯了一个地理学错误,他认为日本在南宋的东部,高丽的南部,而日本同中国的直线距离相对较短。如此则带给了忽必烈一个错觉:如果占领日本之后,以日本为据点从南宋大后方的东海上发动突然袭击,似乎也并不算困难。这也可能是忽必烈后来征日时对于后勤工作不是很注重的原因之一。

对于第二次东征“弘安之役”的军事战略意图,一些学者有他们独特的见解。有学者认为元朝第二次东征的一个军事目的是“追灭南宋遗民,防止他们借助于诸国兵力图兴复”。这种观点,最早是在川添昭二的《蒙古袭来研究史论》一书之中被提出的。他认为“元朝东征日本与忽必烈处理南宋新附军问题有关”:元朝打败南宋后,收编了十余万的南宋降兵,这些降兵被蒙元王朝命名为“新附军”。

一些学者则提出了更进一步的观点,观点认为元朝政府招降了大量的南宋降兵,而对于这些降兵的处置就成为了一个大问题摆在了忽必烈的面前。如果在这时进行杀俘,会造成元朝接下来对中原的统治危机;如果任用这些降卒,这些士兵的军事素养相对元朝骑兵而言是低下的,将这些降卒编入军队更会使得整体军队战斗力下降;而如果不解决这些降兵,忽必烈更难以放心,他并不清楚经历过亡国之痛的南宋降卒到底怀有多少异心,如果南宋旧势力振臂一呼,这些降卒会不会群起而相应。杀俘、使用、释放,都不可取,于是忽必烈选择了借刀杀人,将十万“新附军”编为“江南军”,由南宋降将范文虎统领,参加东征日本。

“弘安之役”惨败之后,范文虎将统率的十万江南军损失殆尽,并未受到怪罪,并且日后继续得到忽必烈的信任。或许,范文虎此战的根本任务就是将这些新附军的有生力量消耗在日本战场,诚如韩儒林先生所言:“将南宋新附军派去打日本,充当炮灰”。范文虎如此卖力、隐蔽地解决了忽必烈的心头之患,“不杀降而降人自消”,忽必烈没有对其进行惩罚的行为似乎也能从侧面印证这一“阴谋论”的观点。

传统观念的继承

蒙古民族有其特有的传统观念,这种观念在蒙古的征战中有所体现。对外征伐战争中的成吉思汗曾经对部下说:“男子最大的乐事,在于压服乱众和战胜敌人,将其根绝,夺取其所有的一切,迫使其结发之妻痛哭,骑其骏马,纳其美貌之妻妾以侍枕席。”

这样的话语能够体现出蒙古民族对于征服的一种狂热态度。成吉思汗也这样告诫他的子孙:“天下土地广大,河水众多,你们尽可以各自去扩大营盘,占领国土。”在这样的“规则”下,蒙古“黄金家族”不断进行征战,疆域以惊人的速度在扩张。但忽必烈的野心并没有因为建立了元朝而减少。

忽必烈必须要以持续不断的扩张征服来维持蒙古民族的强盛武功,获得蒙古人民的拥护。再加上忽必烈汗位的获得并不是那么的名正言顺,在蒙古贵族中反对他的势力是非常多的,于是他就更迫切地需要主动地有所作为,以发动对更多新的对外征服的战争来转移国内的尖锐矛盾,不如此,无法彰显自己政权的合法性与权威性,而且“无功可见于后世”。

以上四点,就是影响元朝两次远征日本的重要因素。当然,这四点也并不能完全的解释忽必烈东征日本的决策。这样一个决策,一定是多种因素相互交会的结果。但无论如何,元朝对日本的两次东征对元朝、日本都造成了重大的影响。

参考文献:

宋濂:《元史》,北京:中华书局,1976年。

柯绍忞:《新元史》,北京:中国书店出版社,1988年。

韩儒林:《元朝史》,北京:人民出版社,1986年。

只诚:《元朝东征日本研究》,硕士学位论文,河北大学历史系,2014年。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司