- +1

故事︱乡村文艺青年的四十年

老王睡到下午四点仍不接电话,在强烈的阳光中,我们在村里一处剧烈狗吠的院子找到了他,愤怒的狗窜起来一米五,他摁下去,这只黑壮长了眼线的大狼狗被他爱怜地称为小狗。“哪睡觉了,乡里前两年给配的那个电话早就不能用了”。他急急提上篮子跟我们出门,篮子上一侧写着“传承古文明”,另一侧是“盛载大文化”。

我来寻访一个基层群众文化工作者,带着这样的念头:当年有乡绅,传承是自然的;“文革”是纯粹的破坏;“文革”之后的传统文化传承怎么变成了个人式的、唐吉柯德式的,进而变得荒诞。

乡文化站站长老王,近四十年没能被提拔,职称上不去。六五计划中发展起来的一代乡文化站和基层文化干部,没有人好好写过他们。带我们来寻老王的白老师当年大着胆子给赵紫阳写过信,并收到了后者的回信,促成了全国乡文化站站长的转正,结束了他们的尴尬身份。

这一切转眼就被遗忘在了历史的角落。可眼前老王正热情地递上他的名片呢,title有研究开发祁氏文化创始人,中国祁寯藻祁氏文化第一传人,等等。

黄土高原的烈日下,他懊恼地说,身心扑在这上面,现在都没成家。我们不能相信名片上那个英俊的青年是他,他是当年的文艺青年范本,爱美,擅长跳左权小花戏,如今用篮子提着大喇叭和材料,“这就是我的办公室”,给游人当免费导游,一个喇叭能带三百游客,给钱不要,“全国的免费导游就我一个”。

老王带我们看了最牛的山西壁画,他对他评述范围内的文物如数家珍。这是一个废弃的、锁闭的关帝庙,老王找村干部拿来了钥匙,最后一进院大殿里的壁画令人瞠目结舌,这样的珍宝完全不被在意。里面光线幽暗,没有照明,老王问我的相机有没有闪光灯,得知没装后很遗憾。可必须有光线才能拍照,我打开手机闪光灯,留下了现在这些照片。

这里与文保单位对待壁画的小心翼翼、严禁闪光形成太鲜明的反差。后来我问,当地不想着保护吗,老王简单地回答,当年没有给你拆毁就算保护了。

我父亲曾跟我说,“文革”期间,清代皇帝御赐的木匾锯开做了水缸盖,为了学大寨治理河流,把古碑填进了河流,防止河流改道把梯田冲毁,这一切同样发生在晋中。

老王曾接待一位大媒体记者,配合后者对这些壁画进行了大规模的拍摄,老王一直在期待播出的一天,这些珍贵的壁画能被宣传出去,这位记者却再没了音讯,“好像排档期排不到他,他又不肯把材料给别人”。

一

我们想直接问老王,当年的人们怎么看待你们这种文艺男青年?好不好找对象?文化站站长是个什么角色?

这要从历史讲起。

从清末的宣讲所,到民国的民众教育馆,再到新中国的文化馆,这些最基层的文化机构既是文化的普及和运用实践机关,也是国家实现治理的重要工具。新中国,群众文化工作是革命事业的重要组成部分。

在五届人大五次会议上,关于第六个五年计划的报告中提出,要基本上做到“县县有文化馆,乡乡有文化站”。“文革”后期,出了天津小靳庄,因为能唱样板戏,搞赛诗会而闻名,成为群众文化典型进行推广。后来认为,乡一级应该有文化站,因为上面各级都有文化馆、文化宫。说了之后,地方上没有付诸实施。直到1978年,南方首先开始建大量乡文化站,北方是1979年大量出现。

1979年,老王和白老师是县里第一批招进来的乡文化站辅导员,共五六个人。当时要筛选有业余特长的人,由文化馆组织考试。白老师的特长是写作和音乐创作,老王的特长是唱歌、作曲、跳舞。

第一届站长培训班非同小可,汇聚各个地方来的热情乡村文艺青年,他们被称为文化辅导员,住在现在的著名景点曹家大院绣楼上面,培训班不走形式,踏踏实实学美术,学音乐,既有群众文化理论课,又有舞蹈曲艺课。教材和老师教授的都是当地传统艺术。

这样认真的培训班只维持了三届。

老王在这期间学了左权小花戏,此后跳这种舞成为了他的爱好,县里只有他一个人学,整个地区只有他一个男人学。这种舞的风格是要求舞者“三颠步”,身形多变,彩扇上下翩飞。

当时老王就爱搭讪女青年,“三分钟就能接上头”。

当年去山东参加学习,公共汽车上,老王在前排,白老师在后排,看到老王挤着坐到一个女青年旁边,装作看风景,实际上是看女青年。他们常常拿这个笑他。

老王爱美,爱照镜子。而且文艺青年们都是有才的,有一技之长,要么能唱,要么能跳,究竟受不受欢迎?我们问,女孩们究竟喜不喜欢你们这类型的人?怎么看待你这种爱跳舞的男青年?

对此,老王这样回答:搞文化的是乡镇里最小的干部,不掌权,人家不一定看得上。不过村里文艺宣传队上搞了对象的人可多了。“我为什么不能搞?第一,我是领导,第二,我是导演,别人学不会就每天骂,谁跟你搞。”老王表示光顾工作了。搞民间艺术节,老王是台上的解说,别人在下面悄悄搞对象。

“我在台上多耽误一分钟,他们就多争取一分钟的时间,我在台上的声音大一点,他们在台下就更有一点空间”。

白老师遗憾地评论老王的婚姻问题:“他就是一直没找对机会,他把握不住,别人也把握不住,人家找了他也把握不住他。”

二

老王最主要的事业是“祁氏文化”。父亲气得骂他,祁寯藻是你爹?每天光弄这个?老王是单亲家庭,后来一度家里的事什么都不干,光顾搜集资料,趴在被子里整理,给父亲熬药也会熬糊。

祁寯藻是清朝的诗人、军机大臣和修道者,他所著的《马首农言》既是华北旱作农业圣经,又是汇集祀祠、人情、风俗、古建等社会知识之大全。老王和祁寯藻是同村人,他的毕生事业就是搜集祁氏文化,想“把这个人树起来”。

所有人都以为老王是祁氏后代,记者来了都叫他祁老师,“我说我姓王,人家跟我瞪眼了,都问我你又不是后人,为什么对这个事业这么忠诚”。

老王解释,从小看着祁的坟地,这个村家家户户都有祁的牌匾。那时候晚上没有电,老人坐下来说他的故事。“文革”期间,人们跟老王说:你搞这个要住黑大门。黑大门就是法院的门,那时祁寯藻被称为封建王朝的代理人。而老王每天搜集整理资料,“这么多年我还是没有住了黑大门”。

祁氏的嫡系后裔如今散布在美国、日本,中国的台湾、上海。祁氏的房子从属于祁家,到后来成了生产队的,县里出钱维修了,现在老王拿着钥匙。

老王用钥匙打开门,指引我们看唐代的经幢,我非常震惊,问是真的吗,他说这还有假。

在祁家祠堂的正厅,贡品已经腐烂蒙尘,老王催促我爬到供桌上拍天花板的图案,为当地画师所画,后来这个了不起的画师去了故宫作画,因此这里天花板的图案和故宫一模一样。爬上去之后,看上去有些腐朽的供桌摇摇晃晃,最终只留下这张略模糊的照片。

三

“文革”期间,是大肆的破坏。小学校长以为上层建筑指的是房上的屋脊,山西民居屋脊上多有精美的木雕、砖雕,说:“同学们回去拿斧头打!”老王和同学就遵令拿斧头打。“这个人现在还在呢。好像附近的人对‘上层建筑’也是这个认识。然后就开始了破四旧。”

眼看“文革”结束了,老王二十多岁成为了县里的文艺骨干尖子,二轻局抽调他搞文艺并安排了工作,村里不让走,只好又回到了村里。从此老王没离开过村。

1979年乡文化站建站,老王以为可以名正言顺地干文化了。但发现领导并不真的安排工作,纯属自发。“文化工作是个软实力工作,乡镇一级更不重视。”

“有些人去了文化站,觉得有了平台继续高升,开始跑官,我是好好做工作,等待领导提拔。工作不干,汇报得好,就被提拔了,工作干得多,不好好地汇报,谁提拔你?结果就是个这样。我们同行里现在有干了正局级的、副局级的,很多。白老师经常说我,谁像你一样,每天搞群众文化。”

虽然文化站每个月只有二三十块钱的工资,老王每天需要严格按照时间表上下班。

情境是两头为难,这是文化站被双重领导的后果。到县里开会,人家问文化工作搞得怎么样;到了乡政府开会,人家问的是今天的中心工作生产抓得怎么样。

老王作为文化站站长,需要骑着自行车下乡。大雪中,老王在路边写标语,动员群众进行农田建设;在计划生育一票否决(工作做得再好,计划生育不达标,什么都评不上)的年代,计生工作也是大头,老王下户动员做手术,完成指标;文化工作反而要自己挤时间找着干。

还不仅仅是写标语宣传,老王自己也得参加劳动。“群众干活,你不能站着看吧。”还不管饭,老王得拿着自己的粮票和钱到村民家里,今天中午在这家吃,明天中午在那家吃,不能白吃。

在乡政府就要归乡政府管,最形象的形容是“上有千条线,下有一根针”。不管多少工作,就这一根针干。

四

尽管如此,老王搜集资料的足迹遍布26个行政村,30多个自然村。

他还走出了这个范围,全县跑,有时甚至出县搜集资料。老王搞“祁氏文化”,见了老汉们三句话不离问祁寯藻,这些老汉现在很多已经去世。

老王不放过出来跑的一切机会。1984年,县里文管所成立,老王和所长骑着自行车跑遍了寿阳县的山川村寨、古庙古寺。后来县里搞碑碣艺术节,老王迎来了第二次机会,全县的古庙、坟地、村庄,到处去。老王寻找祁寯藻资料的事迹在全县闻名,不少人纷纷凑来献宝,提供线索,老王自费前往。有一次,一个乡政府干部和一个电工着急地说,赶快来吧,在平村二十多里地的黄岭发现了祁寯藻的碑,当时是大伏天,老王闻讯骑上自行车,两个小时赶了过去,他们哈哈大笑,结果是一场捉弄。

有时关于祁寯藻的一个故事很多年才能配到一块,每个人讲的都很零落,老王要寻访多人,才能找到完整版本。老王跟我说:“人家是跑官,我是干这个了。”

老王为文管所祁氏故居搜集抢救了上百件文物,一次为文管所拉回祁氏牌匾,吴所长往保险柜里放时说:“不要看你给所里搜集了这么多东西,领导来了是我拿出来给看呀。”

老王:“你快入库吧,现在中午两三点多了,还没吃饭呢。”

吴所长表示今天中午可以管饭,到了对面的饭店,一盘炒饼,一瓶维尔康,“这就是这么多年文管所对我的回报。”

文管所的吴所长后来被文化部表彰成了“国家文物卫士”,还印在寿阳年鉴上,因先有文化站,后有文管所,老王知道后,觉得自己也是名副其实的国家文物卫士,把这个称号印在了自己的名片上。

树大招风,这个称号招来了小偷,撬坏老王家的门锁、柜所,东西翻了一地,没找出一件文物。

五

每个乡间破庙都在等待保护,届时壁画也可能得到修复,“排队排不到”。当地最大规模的唐代的庙拆于学大寨时期,目前这一带还存留着宋代的庙,而明清的最多。老王带我们看更多的文物。

在把人颠出馅的乡间土路上,一重重山峦涌到眼前,夕阳把裸露的黄土高坡涂成更红的颜色,低洼的地方则绿意盎然,提醒人们,这是山西的六月,初夏已至。夕阳下的白老师和老王毛孔毕现,老王看着车窗外沉醉地说:“咱们北方,清明一过,一天比一天好看。”

“一立秋,就完蛋了。”他接着说。

我们还赶上了一次挖掘现场。远处几位村民呼喊快来,正要叫老王来这个村看碑。

几个拿锄头的村民挖出了清代的石碑。“文革”时期,这几块碑被撂倒做了井沿的石头,“客观上起了保护作用”,后挖新井,此井荒废,现在几块碑看起来很新。

老王看碑文。

对了,老王还是一位拓碑大师。中央电视台的记者跑过很多地方,见了他竖起大拇指。

老王的事迹包括:大概十多年前,省里派了位五台山的拓碑僧人前来拓制12块碑,老王去当助手。拓碑那天,老王耐心地配合完成了第一块碑拓后,委婉地对僧人说,师父你先休息休息!而后毫不费劲地把其余11块碑拓迅速完成了。

另一件事迹是一块历史价值极高的《唐平淮西碑》,因裴度的功绩、韩愈的文章、祁寯藻的书法被称为“三绝碑”。老王完整无缺地拓下来,还赠送了外宾。

40多年来,老王拓过的石碑有两千余块,拓片上万件,仅2013年就为县志办拓印碑碣200多块。

六

老王最初的装备是一个包,发现拉链碍手碍脚影响展示速度,改成了篮子。外出搜集材料时里面装着笔记本、录音机、寿阳文化报,自办刊物《冬花》;下乡辅导时装演唱材料、歌曲、竹板、扇子;拓碑就装拓碑全部工具;接待领导和游客时装祁氏资料、小喇叭;下乡写标语时装板刷、涂料、石炭粉;有时还为他包的村送农药和玉米健壮素。

我问文化站有多少经费,他说都在乡政府账上,一分钱拿不上,“我们用一本稿纸还得让人家扯半本”。经费等于没有,“一开始没有,后来有了咱也管不了”。

正如1984年那份国务院关于文化站的通知中所写:“有些地方对文化站的性质、任务和隶属关系不明确。例如有些基层领导同志不知道文化站是干什么的;有的认为办文化站是上级文化部门的事,与己无关,因而对文化站不予领导,不予支持。”

去培训,领导在台上讲:你们回去给当地领导当好参谋。老王后来深刻地反省到:可不敢给人家当好参谋!当好了参谋,素质低的领导会说:好家伙,你的素质比我还高?给你打下去。

有一次老王搞了个比赛,又是象棋又是乒乓球,器材都是借的,红红火火,领导看了挺满意,后来才给了经费,发了奖品。村民说:你没有经费就敢搞这么大的活动?

老王把他的经验归纳为先做工作,引起重视。

“文化站的专职人员的编制无着落,待遇低,队伍很不稳定。现在文化站的专职人员,除极少数是国家或大集体编制外,绝大多数都是拿生活补贴的人员。”1984年后,他们才予以转正,不再是农民身份。这与白老师的一封信有关。

最近两三年,又一个变化产生了。以前不分公务员和事业编,分开让事业编的人灰心丧气。老王想,我们也干国家的工作,为什么成了二等?定工资都先给公务员定,事业编靠边站,今天给你改,明天让你退。

老王花钱精打细算,当年都是三十多块钱的工资,家底都是一点一点攒起来的。他有七八千块的现金不存进银行,藏在了电视旁的直瓶里。家里一直有来看电视的人,一天钱没了,被拿走了。“就在炕头上放着,能不被拿了吗。”白老师叹气。

七

白老师在车上给我讲述他给赵紫阳写信的由来。

白老师与老王际遇不同,只在乡文化站干了一年的站长,就被县文化馆挖走了。后来一干37年,就做了20年的馆长。

最早文化馆不认识白老师,发现某村宣传队报的节目特别好,问是谁编写谁排的,因为白老师出身不好,队长每次都说集体创作的,馆长说集体也总该有个主要的人吧,到村里访问,各种打听,发现创作、乐队都是小白组织的,这才挖走。

担任馆长期间,白老师挖掘整理各类民间文艺,终年行走在乡间,申报和公布非物质文化遗产33个,编写非遗系列丛书120万字,直到退休。这样的事业是个人式的、爱好推动、不计报酬的,当白老师退休,他带领乡村文化记忆采风小分队,工作继续进行。

退休的他开车风格依然十分生猛,在尘土飞扬的迂回乡间土路上娴熟转弯。他向我感叹,当年赵紫阳给他的回信应该留心保存,那时信在晋中地区文化局,现在不知在何处。

1978年,全国只有文化站三千多个,到1982年底,全国已建立农村文化站三万多个,其中绝大部分都是“社办公助”的公社文化站,国办站只有四千多个。以文化站为基础,全国已建成初具规模的农村文化中心六千多个。

可是,站长的收入每月还是三十元左右,又没有什么福利待遇,特别是当许多民办教师已经转正,对他们的思想情绪影响很大。

无法转正,白老师打算给赵紫阳直接写信。1984年,当时正在晋中搞文化干部培训,中午吃饭时白老师拟好了信,复印多份,问大家:你们谁同意签字就签吧,结果哗啦啦一下都签了。此前的21号文件就是中共中央办公厅发的,提到六五期间各乡镇都要建立文化站,文化辅导员要转正。白老师把这样的句子抄在了信上。

这封信由白老师寄出去,同时寄给了省里、文化部和中共中央办公厅。赵紫阳回了一封给晋中全体文化站辅导员的信,半年之后,解决了转正问题。

后来在网上,我搜到了一份1984年的《国务院办公厅转发文化部关于当前农村文化站问题的请示的通知》。白老师告诉我,他没见过答复原件,但当时反映的内容就是这些。时间上他们向上反映在这个之前。很有可能就是在答复晋中地区那个信件以后,很快由文化部形成这个文件的。“谢谢你的挖掘”,白老师这样说。

1984年,又涌现出一批文化站。1990年,县里普及了文化站。之后各乡都有了文化站编制,县里便不再申请文化站编制了。但是27年后,人员调动、提拔、退休,原先的22人只剩9个,人走编制走,至今仍然补不上。

文化站凋落,有人退休,有人改行升迁。白老师曾敦促老王们赶紧得到文凭,评职称用,他们却没意识,没这么做,到后来基层一级都没评上。

专职的没有几个了。现在由大学生村官顶替,“管农机的村官把文化也管上吧”。

农村文化活动趋于形式化,人们再也难以回想起当年的文艺青年怎样带着热情和执着,跳着左权小花戏、唱着山西梆子,组织群众,鼓舞人心。农村社会关系变迁,新的娱乐方式是压倒性的,历史渐行渐远。

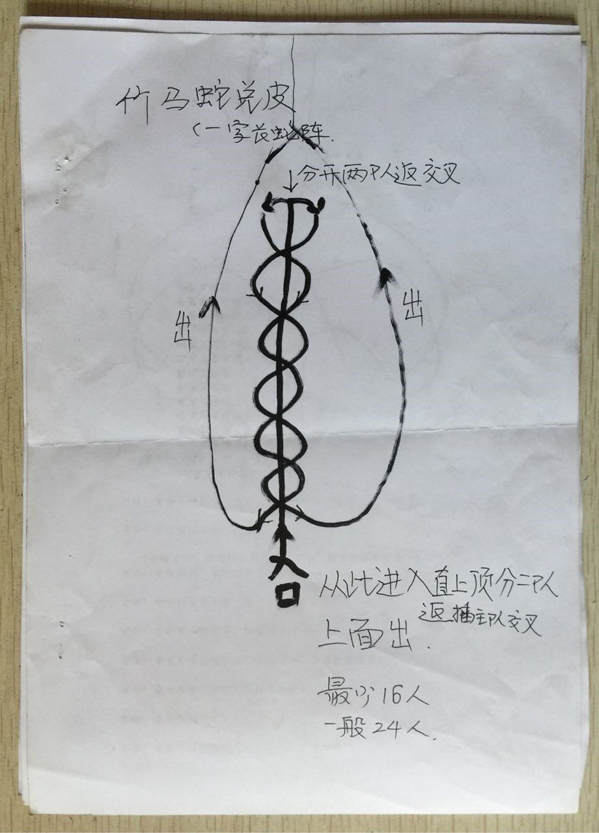

白老师开车几十公里山路带我去看了另一位基层文化工作者老郭的竹马。竹马戏是一项省级非遗。

他们为了我的到来要专门演一场,让我极其惶恐。

村民放下农活前来演出,将不会得到任何报酬。我说不用演了,聊聊就好,可我们到来时村民已经在画脸。老郭临时召集来了他的女儿、徒弟的女儿和一位初学者。几年前是女儿新婚,为了排一部竹马戏,他恳求女儿推迟怀孕一年多,“现在找不到人干,干着干着都不干了”。

老郭痴爱竹马,本是村里的会计,爱写作,文笔好,说是出纳,但村里材料、表格都是他一个人写,威信很高。1980年代,白老师在到县里演出的竹马队伍中发现了老郭的父亲,那是里面最老的演员,他们祖辈都是竹马演员。“文革”之后,老的竹马演员可以走行进队列,但忘了怎样演剧本,老郭正是想把剧本恢复起来。

竹马挣不了钱,老郭原本靠隔壁的小卖部,后来无钱经营下去。加上扑在竹马上,无心种地。爱人去了太原打工,在食堂做服务员。因为无法支付孩子上大学的费用,上了两年大学的儿子为了减轻家庭负担,不得已选择了参军。

至今老郭欠着村民很多演出的工钱发不了,白老师难过地说:“搞文化这行必须有特殊的爱好,像老王一样,不然真的谁也不想干这个。”

结尾

野狐岭是后来老王带我们看的第二处壁画,更为鲜活辉煌。

他一直问我:你怎么不多拍一点,他叮嘱我一组一组地慢慢拍,每组都是一个完整的故事,他可以细细讲述,我一直说象征性地有几张就可以了。

“多拍点,即使用不上,也可以存着当资料嘛。”老王在我背后苦口婆心。

在另一处殿里,有著名的龙王布雨壁画,可开门人没有这个殿的钥匙。眼看门上破了个洞,一位壮实的好心村民跟我说:如果我能钻进去你肯定能,接着钻了进去。

眼前墙壁正中只有空空的几张纸,还有一个缩成一团的不明物体。我问这是什么,村民拿下来一抖,一件华丽又蒙尘的衣服展开来,看上去像神像穿的。他富有创意地把衣服张开挂在了本应放神像的地方。我被他逗乐,最后留下了这样的大殿照。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司