- +1

高考故事|77级考生马申:45分钟做完史地卷又誊写了一遍

在山东淄博胜利炼油厂,25岁的马申疲惫地从三班倒的给排水车间污水处理场回到集体宿舍。打了盆水洗漱,他边洗还边与一起备考的室友袁新念叨必记的一些数学公式。洗完之后才发现,自己竟然颠三倒四,先洗了脚再洗的脸。

那是40年前的1977年10月中下旬,中国的知识青年们刚刚得知恢复高考的消息,却只剩下一个多月的复习备考时间。说起那段日子,马申形容是“人都有点魔怔了”。

这年12月,当地的考生坐满了设在胜利石化总厂(现齐鲁石化)子弟学校的考场,马申正是其中一员。

后来,大学录取消息传到炼油厂,马申和袁新一个考取复旦,一个进了清华。厂里一时间传为佳话,说“炼油厂总共4人中榜,小小的给排水车间竟然考上3个!(另有一位来自济南的老高三学生董明章去了无锡轻工业学院)”。

1982年2月从复旦新闻系毕业后进入上海文汇报社工作的马申,从此与新闻事业结下不解之缘,在这张报纸一干就是32年。

他曾担任过体育部、评论部主任,文汇报副总编辑,连续担任四届中国体育记者协会副主席、两届中国报纸副刊研究会副会长。他参与过1982年以来的历届奥运会、亚运会、全运会等综合性大型运动会,以及世界杯、世锦赛等一系列世界重大单项体育赛事的前方一线采访与后方策划编辑工作。

马申说自己始终难忘高考这个历史转折点,是学习改变了自己的一生。

从1969年5月到1978年2月,他从黑龙江的下乡知青、炼油厂的石油工人,最后成为复旦大学的一名学生,期间一直没有放弃过的,就是念书学习。

“一个人属于一个时代,一个人把握一个时代,只有记住三人行必有我师,明白终身学习的道理,才能不虚此生。”马申说。

从天堂到地狱

马申1952年出生于上海。父亲早年投身抗战前念过几年私塾,解放前母亲当过小学教师,舅舅是当地完全小学校长,外祖父为清朝末年的秀才,民国时期担任过一所中学的校长。

他说自幼深受父母影响。父亲说“字为人表”,从母亲口里则第一回听到了“书中自有黄金屋”。

直到初二前,马申不但是一名“三好学生”,从小学到中学,还一直担任课代表,又是中队主席,而“文革”的到来彻底改变了这一切。

“从天堂到地狱只在一瞬间。”他这样描述年少时的诸多不解和苦闷。马申的父母被打成了历史反革命、走资派,15岁的他就患上了游走性风湿性关节炎,还要被送往黑龙江上山下乡。

1969年5月9日生日那天,马申做了扁桃体摘除手术,为的是能在严寒气候下劳作尽量避免感冒,防止关节炎病情加重。4天后,刚过17岁的他登上北去黑龙江的知青专列,长途辗转60多个小时,来到了举目无亲的那片黑土地。

“全家都去彭浦车站送行,父母带着我妹妹和两个年幼的弟弟。火车启动的那一刻,站台上哭成一片,而我没哭,怕的是家人更难受,强忍苦楚,挥手作别。列车开出,车厢里渐渐平静下来,开始有了话语和零星的笑声。车到昆山时,我想起正在遭罪的父母和妹妹弟弟,再也忍不住了,走到两节车厢的接口处,关紧两边车厢门,独自蹲着痛哭。”马申回忆。

马申在黑龙江生产建设兵团一熬就是五年多。锄大地,扛大包,脱坯、沤麻,累活脏活都干遍了,也当过一年拖拉机手。尽管累得半死,身板倒是越来越硬朗了。

“连队几百号知青,特别是用水不易,得从六七十米的深井用辘轳一桶桶往上打。算照顾女生,一人一天两盆水,而男生只给一盆。这盆水必须抠着用:‘一等水刷牙,二等水擦身,三等水洗脸,四等水洗脚,五等水洗那双天天粘泥带土的袜子’。那时的黑龙江嫩江平原,零下三四十度是常态,九月底就飘青雪了,一年草绿时节,不过短短三个月。”他说。

那几年,马申平日里沉默寡言。一些知青说他“很少搭理人,看上去有点冷漠孤傲”,其实是家庭受挫让他感到压抑。

排解心头的种种不快和寂寞无聊,用看书来打发是个办法。一些知青间流传的书籍,也成为马申的读物,有莫泊桑、欧•亨利、托尔斯泰、契科夫、陀思妥耶夫斯基、鲁迅等人的小说,也有普希金、郭小川,尤其是中国古典诗词读本。

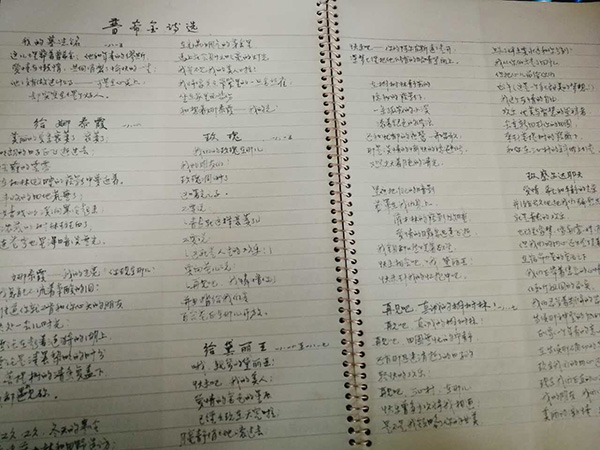

“那会儿书少,喜欢的只能抄。我大概抄了5000多首诗,就趴在炕沿上抄。”在留存纪念的三个笔记本上,密密麻麻誊写着清隽的字体。“父亲字写得好,教我从小悬腕练墨笔字,临大冬天找手感,有时故意开着窗户。”

马申所在的连队知青,爱书的不少,有两位北京的十六七岁知青,竟然能整段整篇地背诵莫泊桑、欧•亨利等人的短篇。歇工之余躺在炕上背书,也成为苦中取乐的一道风景。

“没书看的时候枯燥无趣,就把中学数理化教科书拿出来看,初三的看完,再看看高一的,做数学题玩,毫无目的就是玩。”他零零碎碎学,不系统、不规范,但有“老高中”们指点,仍有收获。

1973年,机会突如其来。

当时,工农兵学员招生中,有了极少“可以教育好的子女”的名额,但他最终放弃了争取的念头,原因是,他认为有比自己“更黑更优秀的同伴”。结果,那位知青不但如愿回到上海上学,还在恢复高考后的首次留美研究生考试中拔得头筹,后来成为美国威斯康星大学终身教授。

走投无路之下,1974年夏天,马申回到了父母老家山东投亲靠友插队。一年后通过招工,来到胜利炼油厂当上了一名污水处理工。

去工厂报到那天,坐在车间宿舍里,他摸着一大堆发给新员工的劳动保护用品,单的和棉的工作服,翻毛皮鞋、帆布和皮革手套,热泪盈眶——“进这么好的大厂简直太难了!考上大学我都没有这么激动过!”

在山东老家,马申感受到特有的温暖。市图书馆老馆长是他父亲多年的好朋友,工休日就跑去借书,每次用网线袋提个十几本,回来后“可以美美地享受”,再加上厂里的职业培训,“生活开始有了滋味”。

小车间飞出“金凤凰”

1977年10月,恢复高考的消息已经在铺天盖地传播开来。刚好回上海过国庆节的马申也从广播里听到这条消息。

“开始我没有那么主动地想去报考,认为老家亲、老家好,石油工人待遇已经很不错,知足了。但母亲对我说,你回山东去,考上考不上都得考,不由分说,给我买了张返程火车票。”

回到山东,距离12月份的高考,仅剩下一个多月的时间了。

“复习时间太短太紧张,我们污水处理工段又是三班倒,下班后打盆水到宿舍,竟然颠三倒四:先洗脚后洗脸,边洗还边念叨数学公式。那些日子,人都有点魔怔了。”

那一个多月,整个车间都陷入亢奋中。“为帮助我们复习,已拿到回京工作调令的车间技术员韦庆文师傅推迟了一个月回家,毕竟老大学生,功底就是不一样;为人仗义的小伙伴李惠欣,硬是将家里寄给他的济南二十二中一套稀缺的高考复习资料主动让给我,说你有希望能考上。”

那是一个如火的冬季。马申参加了中国迄今为止唯一的一场冬季高考。

考试顺利。他说,在考前,韦师傅已“猜中”了试题的百分之六十,自己则45分钟就做完了史地卷。

“师傅交代过,不打铃不交卷。”于是马申又征询监考老师,能不能再给张卷子?监考老师听清缘由后,竟然同意了。马申将做好的史地卷用心誊写一遍,“像刻钢板一样精心,无一字涂改,这是考得最好的一门。”

对考试结果颇有信心的马申却迟迟等不来录取通知书。

“别人收到通知书已经过去10多天了,我还没收到。有一天,厂里教育处处长宋老师特意叫去安慰我,说这次没有考取不要难过,下一次你一定还有机会!”

回车间的路上他有些郁闷。不料刚进车间大门,支部书记见面就告诉他——“通知书来了,是复旦大学。”

马申看了信封上的改寄邮戳才知道,录取通知书先前被错递到了胜利油田——一个与胜利石化总厂平级的单位。

1977年高考,胜利炼油厂总共4人榜上有名,马申所在的给排水车间占了3个。他寝室更是一人复旦、一人清华,一时间在厂里传为佳话:“小车间飞出了金凤凰。”

但高考留给马申印象最深的一件事,却不是金榜题名。

“高考时坐在我前面的是其它车间的一位女孩,数学考试结束打铃了,我见她呜咽着突然哭出声来。好可怜!”

老师收卷时,她的试卷已被泪水打湿模糊了,“考试无法重来,对她真是残酷。”

“沉疴待起劳针灸,广厦鸿开赖栋梁”

进入复旦大学新闻系后,马申很快领受到校园内大师云集的景象。有为新闻学理论做出里程碑贡献的王中教授,有学贯中西的外文系杨烈教授,有深谙音韵训诂学的一流大家中文系张世禄教授,还有著名历史学家、课堂上议论风生的汪熙教授等等。“给我们开课的教师阵容,可谓群星闪耀,盛极一时。”他感慨。

被“文革”积压十年、更有被错划成右派长达二十年之久的老教授们,终于回归课堂,重焕青春。

无论老师还是同学,都在极力挽回曾经失去的时光,全身心地投入,专注于这场返本开新的教与学之中。

开课外国文学史的杨烈教授掌握多国多种语言,“他跟我们说,语言这种东西很简单的,学学就会了。”马申笑着说道,杨烈的一口四川话韵味十足,犹在耳际。

杨烈讲解《荷马史诗》风度翩翩,举重若轻,“以前介绍荷马这个盲人诗圣,起初翻译过来大约要300来字,而我用了两句话,亦可概括其成就和一生——生前乞食走江湖,死后七城争拥戴!先生说罢,轻轻一句,‘我很得意。’”

在给77级新闻系学生上的最后一节课上,杨烈提笔在黑板上写诗一首《赠别》:“已策天人在庙堂,又持毫管赴疆场。沉疴待起劳针灸,广厦鸿开赖栋梁。负重千钧行远道,为山九仞满终筐。与民休戚同甘苦,永树心田一炷香。”写完后,他沉思一下,又将“负”改成“任”,“满”改成“慎”。

马申说,“他是为了让我们明白所肩负的责任很重。当谨慎,不自满。”

77级的同学们个个争分夺秒,学习氛围浓厚。

“尤其开头两年,大家都闷头念书,几乎无人闲扯。去图书馆自修早早抢座位,文科教学楼阶梯教室、新闻系资料室也都要抢。绝大部分同学都是下午4点以后寝室里碰个头,接着打开水,吃晚饭,稍歇一会,然后就去自习。”

晚自习后,回到宿舍也不消停。“为学好外语,有同学在6号楼走廊上念单词念到半夜。甚至飙着劲,你学到12点,我学到1点,你学到1点,我学到2点。直到另外有同学跳出来:‘干脆别睡了,大家都起来学算了!’”

体育记者的光荣

“你们要当布鲁诺(文艺复兴时期意大利思想家、科学家、哲学家,为捍卫发展哥白尼的太阳中心说,被宗教裁判所视为‘异端’而烧死在罗马鲜花广场)!”时任复旦新闻系主任的王中教授曾这样勉励学生,真正的新闻记者,要有为真理献身的勇气,既要有胆,又须有识。

大学四年,不仅让马申开始领悟到新闻的理论涵义,也让他逐步明确了从事新闻报道的具体方向。

“好新闻是跑出来的。”记者的职业往往是点灯熬油,疲于奔命,必须具有充沛的精力和强健的体魄。复旦的运动场上,经常活跃着马申的身影。他养成了常年晨练的习惯,无论长跑、打球、游泳,都喜欢。体育成绩在新闻系中出类拔萃,他拿过新闻系运动会男子100米跑和铅球比赛项目的冠军,还担任过校学生会体育部部长。

到大学第七学期,新闻系安排专业实习,马申去了《解放日报》。在那里,他与体育新闻第一次“触电”。

1981年2月19日晚,中国男排在世界杯亚洲区预选赛上反败为胜,最终以三比二击败了当时的南朝鲜队,引起了巨大的反响。

马申记得,当时的复旦校园内,同学们群情激昂,点燃了扫帚和被褥,燃起篝火,唱起国歌,庆祝这一胜利,并喊出了“团结起来”“中国万岁”等振奋人心的口号。

被此情景深深震撼的马申“有一种瞬间的冲动”。子夜时分,他用电话向编辑部作了现场报道,当班编辑根据他提供的材料,写成了一条“本报实习生马申2月20日0时报道”的新闻,发表在了当天《解放日报》的头版显著位置。

事隔一天,马申从中央媒体上又看到了有关北大校园对中国男排获胜反响的报道,从此“团结起来,振兴中华”成为中华民族的时代口号。“我真切感受到了新闻的巨大冲击力与其难以言喻的魅力所在。”

时至今日,回想起《解放日报》上的这篇零点新闻,马申仍觉得心绪难平。

1982年2月大学毕业后,马申分配进了上海文汇报社,时任文汇报社总编辑马达,副总编辑陆灏、刘庆泗分别找他谈话,问他想干什么,马申毫不犹豫地选择了“体育”。事实上,无论他在报社哪个部门哪个岗位上工作,“体育记者”这四个字,成为他职业生涯中引以为荣的符号和标签。

“决定你命运的问题并不复杂。”回过头看当时的选择题,马申依然觉得不难作答。他认为体育记者更有条件“读万卷书、行万里路”,也确实做到了。三十二年间,他走遍五大洲,长见识,开胸襟,结识了志同道合甚至是一辈子的朋友。

回顾40年前的高考,马申说自己“只不过是幸运儿”。高考不但改变了一代人的命运,更是改变国家命运的一个拐点。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司