- +1

伯格曼:关于拍电影

(本文为伯格曼于1954年11月25日在瑞典隆德大学的演讲稿,发表在《电影新闻》1954年第19-20期。本文曾被翻译成多种文字,可能是伯格曼流传最广的文章。)

对我来说,拍电影是一种个人需求,和应对饥渴一样。有人通过写作表达自己,有的人画画,有的人去爬大山,打孩子或者跳探戈,而我需要拍电影来满足自我表达。

在伟大的让·科克托(Jean Cocteau)的影片《诗人之血》(Le Sang d'un Poète)中,导演化身的主人公在噩梦般的酒店走廊踽踽独行,每一扇一模一样的房门后露出的身体部位,构成了他自己。

我虽然无法做到科克托那么个人化,但还是想借今晚这个机会,带领尊敬的观众朋友们到我的工作坊里转转。如果您觉得此次参观让您失望了,那请您原谅。我的作坊有点乱,因为作坊的主人最近有点忙,没时间打扫。而且作坊里有些地方光线昏暗,有些房间门上写着大大的“私人”两字,是我们根本不能进去的地方;此外,带路者本人有点心慌,他也不确定有什么东西值得给你们看的。

不过,还是让我们推开几扇门进去瞧一瞧吧!您未必能找到想要的东西,但希望今晚这个机会,能给大家展示一个不同寻常的游戏的几个方面:这个游戏的名字就是拍电影。

英格玛·伯格曼

我其实是个变魔术的……

如果我们观察一下拍电影的最基本元素,即一盘带齿孔的胶片,那我们会看到每一米胶片上有52个画面,每个画面之间被一条粗粗的黑线划分开,每个画面看似几乎完全一样。但如果再仔细看的话,你会发现画面与画面中间有着非常细微的变化。当这些画面通过放映机,以每秒24个画面的速度投射到大银幕上的时候,我们就看到了活动的影像。

放映机的镜头将光线从画面与画面之间的黑线掠过的那一刻,观众其实是置身于完全的黑暗中的,但下一幅画面会立刻把观众带回到光亮中。我十岁的时候有了我人生的第一台玩具电影放映机,我是在摆弄它的烟囱、煤油灯和被我反反复复放映的胶片时发现了上面说的这个秘密的。直到今天我还是天真地认为,我其实是个变魔术的。因为放映机的原理是借助人眼无法辨识高速运动的相近似的景物的缺陷,让“视觉暂留”的现象变成了电影。

我算了一下,如果我看一部60分钟的电影,那在这一小时的时间里,我有27分钟是坐在绝对黑暗中的。这样说来,放电影这件事就是一个骗局,我用一部以人类身体缺陷为基础建立的机器,把我的观众们带上情感的过山车。我让大家哭哭笑笑,惊恐大叫,相信神话的存在;我让大家愤怒,惊讶,享受,陶醉,被诱惑,被感动。那么,如果我不是一个骗子,一个观众心甘情愿上我当的骗子,那我就是一名魔术师。我是一个变魔术的,而且我还拥有有史以来人类为骗人制造的最昂贵、最奇特的魔术箱。

以上事实在电影行业的各方参与者中会引起或足以引起无法解决的道德冲突,关于这些年来商业元素在电影行业都犯下了何等罪状不是今晚讲座要谈的话题,不过,如果有哪位科学家能发明一部机器,准确地计算出电影工业高效的绞肉机到底扼杀了多少天赋、直觉和创造力,倒是件不错的事。同时,所有游戏的参与者也应该心知肚明,凭什么投资电影工业的资本家就要讲情面呢?与其他行业相比,电影行业的剥削才叫赤裸裸呢,我们简直可以把它当作是行业优势了。

我会掉下去摔死……

一个野心勃勃的电影导演在拍电影时需要保持的平衡,比一个马戏团的杂技演员不带安全保护在钢丝绳上翻跟头更加惊险。电影导演和走钢丝的演员所面对的是一样的逃不掉的风险,他们都明白:我会掉下去摔死。肯定有人说我是不是太夸张了,拍电影怎么会有这么高的风险?对,拍电影绝对是高风险行业。没错,我是说过拍电影的人是魔术师,可是如果拍出来的片子观众不爱看,观众不给制片人、银行经理、电影院老板和影评人赖以生存的门票买单,那就是再有本事的魔术师也没有办法把制片人、银行经理、电影院老板和影评人给变到电影院里来。

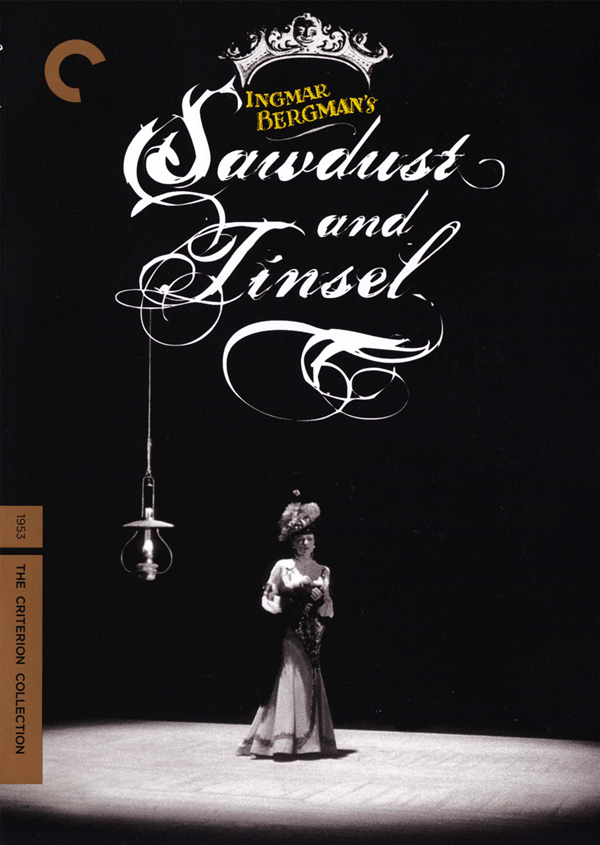

我本人就有一个刚刚发生的走钢丝的惊险故事。有位颇具冒险精神的投资人投了我的一部片子,经过一年千辛万苦的努力,片子终于拍出来了,就是在这里也上演过的《小丑之夜》。影片上映后遭到影评人的一致恶评,观众票房更是一片惨烈。投资方算了一下财务黑洞,我要等20年才有机会拍同样类型的片子。倘若我接连做上两三部这样的财务灾难片,毫无疑问,哪个制片人还会继续在我的天赋上砸钱呢?

《小丑之夜》(1953)海报

突然间,我成了一个可疑的家伙,一个骗子。我那所谓的艺术野心到底有什么用,我遭到严重的质疑,变成了一个被没收了魔法箱的魔术师。年轻时候遇到这种事还不惊慌,工作的快乐让我像个海滩上玩沙子的小孩,才不理会结果的成功与否呢。这就是在钢丝绳上玩嗨了的电影导演,全然不知因而也无所畏惧身下是悬崖沟壑还是办公室的硬地板。

世道变了

今天,游戏变成了战斗,钢丝绳上牢牢拴着的是恐惧和不安。每一次表演都要竭尽全力,创造力被内心的需求和外部的经济原因挤压成必需品,任何失败、评论、观众抹黑都会留下比以往更深、更长久的伤疤。

让·阿努伊(Jean Anouilh,1910-1987,法国戏剧家、导演和作家,国际上最具影响力的的法国戏剧家)在每一个新项目开始前,为舒缓心中的恐惧都会先玩游戏。他这样说过:我父亲是名裁缝,对用自己双手的劳动创造出来的作品,他很骄傲:一条漂亮的裤子,一件优雅的大衣。手艺人的满足感都在自己的活计里,每个职业引以为傲的事就是把手上的活计做到最好。

我也深有同感,玩游戏这个梗我也懂,也常用游戏哄骗自己和同事,尽管游戏本身对缓解疼痛其实没什么帮助。我的电影是优秀的手艺活,我是一个勤奋、负责、极其细心的人。我为当下努力创造,我不是为了创造永恒。我和工匠一样,为自己的手艺活感到骄傲。

可是我知道,这话也是自欺欺人,内心深处不停有个声音在朝我呼喊:你的哪部作品会流芳百世?哪个画面会被未来记住?哪句台词、哪种情景会揭示永恒的真理?

让我以最诚恳的不容置疑的谎言的名义回答你:我不知道,我想会有的吧。

亲爱的观众,请原谅我还在没完没了地揭露电影创造者的困境,我这样做就是想给大家解释一下,我们这个行业为什么有那么多人在面对那些不可理喻、无法捉摸的压力时被迫屈服了,我们为什么会变得那么胆小、害怕、冷漠无情,为什么要向灰暗有毒的条件妥协低头,让自己变得愚蠢无用?

必须全盘地接受观众的反应

现在让我来谈谈拍电影遭遇困境的另一半因素,也是我们这个行业最重要的同样是最难搞的那一半,这就是观众。

电影这个媒介不只是电影人自己的事,还是上百万个和他有同样需求的人的事:今天要出名,马上要开心,立刻要光彩,瞬间要发怒。

电影人的梦想半路上遇到了观众,观众对你的电影只有一个要求:我付了钱,我就是来买娱乐的,我要放飞自我,我要被感动,让我忘却身边的人和事,最好连我自己也忘却,我要坐在黑暗中感受被重生。

电影人要了解观众的需求,因为他们是靠着观众买单才能存活的人,他们要担负起这个艰难的责任。但凡拍电影,就必须随时想着观众的反应,我的方法是我总是不停地自省吾身:我的语言可以再短小精悍、再简洁明了一些吗?大家都能明白我在说什么吗?包括那些最普通的观众,他们能跟得上我的故事吗?最重要的是,我在艺术上妥协的底线在哪里?什么时候我需要对自己负责?

许多电影上的实验总是偏离观众的需求,这蕴含着明显的危险,忽视观众需求的实验会让电影业发展成为在封闭的象牙塔中的自我阉割。

如果电影制片人和电影工业的大佬们能够为电影人的创造力提供展开实验的场地,那是最好不过了,但目前的情况是,业界大佬们更相信技术工程师,他们愚蠢地把拯救电影的希望放在提高技术的复杂性和发明新设备上。

拍出让观众感到害怕的电影并不难,分分钟我们就能把观众吓得半死,因为恐惧是大多数人肌肤下自带的生理机能。让观众笑,尤其是让他们在该笑的地方笑,就要难得多。同样地,要让观众看完电影后感觉比看电影前还糟糕,这个容易做得到;而让观众开心地离开电影院就更难。可人家观众花钱坐在黑暗中真正希望达到的目的就是开心,我们该用什么方法满足观众的这点需求呢?能满足几次呢?

我清楚地认识到这种想法的风险性在于我们瞧不起观众,嘲笑他们的失败,把他们的野心当作傲慢,忽视他们和评论家设下的界限。我看不到界限的存在,因为它们不关我事,我总是在变。我不愿意去适应人家,迎合别人的期待令我不悦,如果真这样做了,我知道那我就完蛋了,彻底漠然了。所幸我不是理智与情感对半切分的天性,谁说电影导演就得是个快乐满足的老实人,谁说导演就不会骂人,撒泼,不守规矩?与风车决斗,发射月球卫星,让奇思怪想都来吧!看他怎么玩火,白刀子进去红刀子出!为什么电影导演不可以去威胁制片人呢?恐惧是制片人的职业操守,他们难受得胃疼是有报酬的!

电影《野草莓》(1957)剧照

一切从一个画面开始

不过拍电影并不全都是问题和麻烦,对预算的忧虑,与责任的冲突和没完没了的恐惧,拍电影的魔力还在于那些秘密的游戏、梦想和记忆。

一切从一个画面开始:一张脸,线条坚硬,灯光突然亮起,一只手,伸出来做一个动作;黄昏下的一片空地上,几个老太太坐在一条长椅上,一袋苹果放在她们中间;或者一段对话,两个人突然用异样的声音朗诵一段台词,他们背对着我,我无法看清他们的脸,可我依旧被他们吸引,想要听懂他们说什么。我等待着他们回来,再说一遍那饱含秘密却又毫无意义的台词,悄然地散发着紧张的气息,而我却浑然不知。被灯光照亮的脸,伸出去的手,如被魔咒定住,空地长椅上的老太太在聆听无意义的指令。这一切都像闪光的鱼在我的网中跳动,或者应该是我被套进了一张不知如何建构的网中,且心存欢喜。

很快,在故事的全貌还没完全清晰前,我就开始在头脑中构思如何测试这些想法的游戏。一个颤颤巍巍还没有完工的房子被我小心翼翼地放进摄影棚里,那里有我需要的各种技术辅助工具,这些对于我的假想游戏能否经得住考验很重要。这故事能行吗?值得在摄影棚为它大干一场吗?拍摄的可怕日常可不同于想象力信马由缰的自在时光。

我的一些电影成熟得很快,从构思到完成一气呵成,这样的电影通常目的性清晰:健康的孩子虽然不好管教,但从一开始就让他明白,这孩子长大了是可以赚钱养家的。

然后还有另一类成熟得非常慢的电影,有时候可以是好几年。它们拒绝为技术或形式妥协,有时候根本就是不妥协。它们会在黄昏时来访,想要得到它们就必须走入,在情景、人物和状态中寻找关系。那转过去的脸在说话,陌生的街道,窗户后面露出难得一见的目光;黄昏下一只眼睛在闪光,或许是一块红宝石,它们发出同样的光泽。秋天的落日里,广场变成了海洋,老太太变成了参天古木,苹果化作游戏的孩子们,在火焰边缘用沙石搭建城市。

持续的紧张感,在文字中,在想象中,随时聚力而飞。这种力量在剧本创作中是最重要的,但会在撞到拍电影的巨大齿轮时被碾得粉身碎骨。

什么是拍电影?

什么是拍电影呢?大家对这个问题的答案可能五花八门,不过大多数人可能会说:拍电影就是一个把剧本变成电影胶片的过程。这个过程可以很长,也可以很短。对我来说,拍电影是一个个异常紧张的工作日,腰酸腿疼,眼睛发胀,空气中弥散着化妆油彩、汗水和射灯的味道,是紧张和放松,愿景和现实,雄心壮志和闲散放纵的聚合。拍电影是无数个披星戴月的清晨,数不清的无眠之夜,激昂的生命力,对于作品的痴迷狂热。最终将我变成一个和电影胶片一样的非人机器,唯一的缺陷是我还得吃饭喝水。

而就在如此高速的运转中,更为奇特的事发生了,下一部电影的念头常常就在这此期间蹦出,挤进已经被紧张的工作塞得满满的日程表中。如果你认为这一切简直是癫狂亢奋,毫无章法的话,那你可全错了。拍电影是一件耗资昂贵,需要运筹帷幄的事业,你要有一个清醒的头脑,整洁的作风,以及确保财务和预算都在掌控之中。你还要保持日常的幽默,同时拥有整个星球都不存在的耐心。

拍电影包含着一切的一切,但最重要的这是一套工业体系,它包含资金、制作、拍摄、冲洗等一系列过程,必须严格遵守时间表,而现实中又几乎从来不可能。想象一个经过仔细研究制定出来的火车运行图表,而起决定性因素的却是各种不可预料之事。女主角有黑眼圈,重拍,几万块打水漂了;自来水厂的漂白粉放多了,冲洗底片上留下了斑痕,重拍;死神不期而至,带走了一名演员,换演员,重拍,又是一大把钱;雷电击倒了摄影棚的供电箱,大家带着脸上的妆容在惨淡的日光中等待,时间一点点过去,钱也一点点消失。

这都是些什么愚蠢的倒霉事啊!然而,拍电影就是将愚蠢上升到崇高的过程:梦境被转化为光影,一部悲剧被切割成五百个小块,把玩之后再将它们黏合起来,依旧是一部悲剧。拍电影是做一个2500米高的令肾上腺激素迸发的怪物,演员、导演和制片人的生命和灵魂统统被吸进里面。这一切,以及比这更多更可怕的一切,就是拍电影。

纪录片《英格玛·伯格曼拍电影》(1963)剧照

一幅神奇的威尼斯风景画

拍电影还有另外一条很长的根茎,一直伸延到童年的世界。在我的工作坊里,这条根茎一直伸到地下室里。那就让我们一起走进充满秘密的记忆储藏室中去看看吧,这里有一幅威尼斯主题的风景画,一幅旧窗帘和我的第一台玩具放映机。

我的外祖母住在乌普萨拉(Uppsala)的一幢老公寓楼里的一套大房子里,我坐在餐厅的桌子下面,我穿着一件前面带口袋的围裙。阳光透过餐厅的大窗户照进来,我在聆听太阳光的声音。光线不停晃动,窗外传来大教堂的钟声,光的动线和声音都很特别。那是冬春之交的日子,我得了麻疹,那一年我五岁。隔壁传来钢琴声,不同的华尔兹舞曲,墙上挂着一幅很大的威尼斯主题的风景画。当光线和影子落在画上的时候,画中的运河开始流动起来,广场上的鸽子从石子路上飞起来,画里的人在热烈地交谈,挥舞着胳膊,转动着头,教堂的钟声响起,和钢琴声一样都是从画里传出的。外婆家的威尼斯风景画好神奇,和透过客厅和餐厅的光线一样神奇,光线不是静寂的,它发出某种音调。可能是因为屋子里有太多摆钟……或者是屋子里那些老家具总是在不停地低声聊天。

还有一次,我记不清是几岁了,肯定是比我得麻疹的年龄还要小,我记住了一幅会动的窗帘。

那是一幅朴素的黑窗帘,挂在孩子睡房的窗户上,每到黄昏或黎明时刻,窗帘就活起来了,有点吓人。那些时刻,屋子里的玩具也变了,露出敌意、怪异、惊骇的表情。那时候,世界不再只是妈妈和宝宝,孤独是一种感觉,无声地在屋子里蔓延。窗帘没有动,上面也没有影子,但是一切都发生在孩子的心灵世界里:没有具体的人或动物,看不清是谁的头或脸。那些言语不能抵达、无法描述的东西,在越来越幽深的黑暗中,从黑窗帘后面爬出来。它们手中提着水壶,朝着屋里的绿屏风或是柜子上爬;它们冷酷无情,狰狞可怖,只有等到黑暗落入无底深渊,或是天光开始发亮,人终于沉睡过去时,它们才会消失。

我出生和长大在一个传教士的家庭,这让我从很小的年龄就看到了生死幕布的背后。父亲主持葬礼,主持婚礼,父亲给新生儿洗礼,给离婚夫妇调停,写礼拜词。从小,魔鬼就是我身边的一个熟人,对于一个孩子,他需要看到魔鬼的模样。这时,我的玩具放映机出场了。那是一个带着煤气灯的铁盒子(我至今还记得铁皮发热的气味)和一些颜色绚丽的玻璃片,上面画着如小红帽和大灰狼的故事。大灰狼,就是没有长角的魔鬼,它拖着长尾巴,张着血盆大口,真实又迷幻,在贴着花卉纹饰的墙纸的小孩子的卧房里,那是邪恶和诱惑的象征。

我拥有的第一部电影

我拥有的第一部电影是一条3米长的棕黄色胶片,电影的内容是一个女孩,她先躺在草地上睡觉,然后醒来,伸个懒腰,站起身张开双臂,然后从画面的右方消失,这就是电影的全部。放胶片的盒子上画着一颗由魔棒画出的亮星星和一行字“赫拉小姐(Frau Holle)”。我认识的人中谁也不知道赫拉小姐是谁,但这并不妨碍电影的巨大成功,我几乎每天晚上都要放一次,直到胶片破到无法修补才作罢。

那只叮当作响的铁盒子成了我人生的第一只魔术盒子。想想看也很神奇,那不过是一个机械玩具,投射出来的也总是同样的人在做同样的事,可到底是怎么样的魔力如此吸引我,让我总是无法安宁,而且直到今天,依旧以同样的魔力吸引我呢?它会来摄影棚或者是光线昏暗的剪辑室找我,在我手指转动胶片盒的齿轮,它会在一个画面定格时出现;或者在电影后期的混音室,当完成的电影正在慢慢揭开面纱露出面孔的那一刻,它也会到来。我至今还无法习惯一个想法,那就是我手中把玩的电影媒介具有如此深刻的穿透力,它可以无限深远地照亮人类灵魂,不留情面地揭开其隐秘,为我们的意识、思维增添认识现实世界的全新知识。甚至,我们能在电影中找到通向另一种超越现实的跳板,一种颠覆常规的叙述,将我们带入未知的国度。我还是暂且在这里打住,不提更多无法证实的想法。我要说的是,我们现在还只是利用了电影媒介丰富而深厚的资源中微不足道的一小部分,就如只是动了巨人手上的一根小指头而已,而且这个巨人也并非完全无害。

当然,也有可能我错了,电影或许已经发展到巅峰了。技术成为电影继续发展的绊脚石,许多人和我一样,认为我们走进了一个黑暗的死胡同,并且依然在那里原地踏步,很快,脚下的泥潭越走越深,就剩下鼻子还在水面上残喘。要不了多久,我们都要被资金紧缺、观念陈腐,以及愚蠢、恐惧、不安和困惑给淹没了。

伯格曼执导的第一部电影《危机》(1946)海报

我的目的是什么?

常常有人问我:你拍电影的目的是什么?这是个很难很危险的问题,所以我常捏造一个谎言以回避问题:我要揭示我所认识的人类生存状态的真相。大家通常很满意我的这个答案,有时我甚至觉得奇怪,难道没有人看穿我的谎言吗?这个问题的准确回答应该是:我有一种用电影表达盘踞在我意识某处的主观感受的强烈需求。因此,我的电影没有别的目的,我拍电影的真实目的只是为我自己,为我的衣食父母,即广大观众的娱乐和欣赏,以及我此时此刻的真实感受。如果我把综上所述的理由加在一起,得出来的结果可真不太乐观,事实是:电影是项相当无意义的工作。

这个结论倒也没有让我过度忧虑,其实我和许多其他艺术领域的相关人士都比较认可这个结论:艺术无意义。艺术为艺术,为了我的个人真相,无论是全部的真相,四分之三的或者完全没有的真相,重要的是这是我的真相。

我知道这种观点不受欢迎,尤其是眼下,动辄会牵扯到意识形态或是宗教,在这两种主张下任何表达个人思辨的观点,都被挂上瘟疫的旗子。我想出一个修正自身的急救办法,这个问题应该倒过来问:我希望自己的电影达到什么目的呢?

我想先讲个故事。曾经有一次,法国沙特尔主教堂被闪电击中起火了,大火把大教堂烧为灰烬。灾难过后,围绕着沙特尔主教堂排起了几千米长的队伍,来自各地各行各业的人流中有老板、贵族、有钱人,也有民工、艺术家、小丑、无产者,大家的共同心愿是把大教堂给修复好。没有人知道这些人的名字,他们成为沙特尔主教堂无名的创造者们。

我的个人信仰或怀疑在这里并不重要,在我看来,在艺术与膜拜分离的那一刻,艺术本身也失去了至关重要的意义,成为剪断脐带后被阉割的二手生命,陷入死亡和堕落。个体是艺术创作的最高形式,同时也是最大的诅咒。集体创作和谦卑的无名氏艺术家都属于被遗忘和埋葬的无意义的遗物,大写的“我”身上的每一道伤痕,每一次道德痉挛都被放在显微镜下,从永恒的角度考量。

主观主义和拷问良心的黑暗恐惧症成了一种时尚,最终,每个人都在孤独地哀号,听不到对方的声音,甚至都意识不到我们正在把彼此窒息到死。个人主义者们相互打量对方,继续否认对方的存在,他们呼喊黑暗的声音太沉重了,却谁都没有体验过集体主义的欢乐所拥有的治愈力。我们在自己的圈子里中毒不浅,被我们自己的恐惧包围着不能辨识真伪,也无法识别被美化的江湖义气与真挚诚心的行动之间的区别。

如果有人还是要问我拍电影的目的的话,我的回答是:我想成为在原野上修复大教堂的艺术家中的一员,我想从石头里雕琢出龙首、天使、魔鬼或是圣人,无论什么都会带给我无限的喜悦。不管我是不是信徒,是基督徒还是异教徒,我最想做的是与众人一起建造教堂。我是一名艺术家,一名匠人,我的手艺就是从石头里雕刻出脸、躯干和身体。我不在意当下人们怎么评判我,也不理会将来人们的批判,我的名和姓不会刻在石头上。有一天我走了,名字也会跟着消失。但我的一小部分会存活在无名集体的胜利中,无论它是一条龙,一个魔鬼,或是一名圣人,对我来说,都可以。

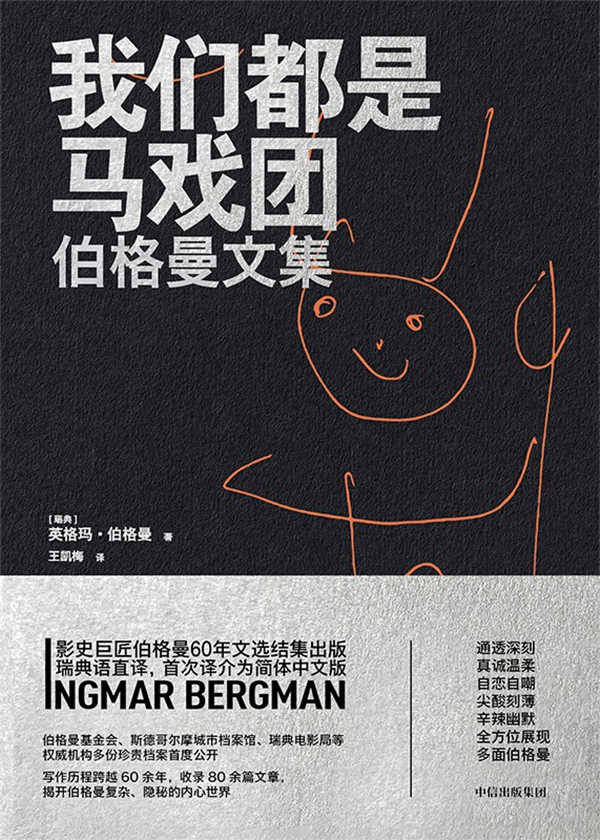

本文摘自《我们都是马戏团:伯格曼文集》,澎湃新闻经授权刊载。

《我们都是马戏团:伯格曼文集》,【瑞典】英格玛·伯格曼/著 王凯梅/译,中信出版集团·雅众文化,2022年2月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司