- +1

二姨生病前,曾是大家庭的骄傲 | 三明治

原创 点点酱 三明治 收录于话题 #短故事学院 269个

作者|点点酱

编辑|恕行

2020年的元宵节晚上,我正在家里张罗家宴。时值疫情最紧张的时候,几个朋友过年都没有回家,大家聚在一起试图补过出一些团圆的味道。我刚在厨房端出一锅油焖虾,就接到了母亲的电话。

电话里,她的声音有些疲惫,我兴致勃勃地讲着做了哪些好菜,只换回她的几句敷衍。

"出什么事了吗?"我察觉到有些不对。

“我跟你讲一件事,你也做好些心里准备。”她顿了顿,声音低沉地说,“你二姨报病危了,可能不行了。"

随后她说,元旦时二姨因为突然昏迷进了医院,现在突然恶化,正在抢救。姥姥姥爷都还不知道,没告诉我是怕我说漏了嘴。

我很震惊,之前从来没听说过二姨身体有什么不好,更震惊这么大的事母亲现在才告诉我。

“我们也不能过去,当地因为疫情医院也不让探视。已经找人给她会诊了,不过现在抢救大于治病,看命吧,这两天比较重要。”

“嗯,好的。”除了好的,我不知道还能再说什么。

“你最近跟姥姥打电话千万注意,别说漏了,她们年纪大了其实是很敏感的。”母亲再三叮嘱我。

“这个病,是遗传吗?她为什么会得这个?”我还想不到那么多,最关注的是二姨的病情。

“不是遗传,是一种罕见病,国内都没多少病例。”母亲哽咽了,“不知道怎么回事儿啊。你二姨真是,命不好。”

她又叮嘱了我一些注意疫情的事,便挂了电话。我一个人在厨房,听着餐厅传来朋友们推杯换盏的欢笑声,看着窗外的月亮,突然觉得此时此地一切情景都与我无关。

我努力回想着二姨的模样,几年没见过她了,脑海里的只有她微笑时的样子。深深的酒窝、明亮的眼睛,40多岁的她笑起来依然有着少女一样些许羞涩的神情。

这是我第一次听人说二姨命不好。从前,二姨一直是大家庭里的骄傲。

姥姥生了四个孩子。母亲是老大,泼辣又早熟,在家顶半个家长;小姨出生于家庭最困难的时期,一出生就送出去寄养了,过了青春期才回来;舅舅是小儿子,本应当是最得宠的。但在家里,姥姥姥爷最偏爱的孩子一直是他们的二丫头,我的二姨。

我从小寄养在姥姥姥爷家,看得到他们对几个子女的区别。对我那性格强势的母亲,他们多少是有些怕的,更多的是依赖,指望她安排家里的事;对小姨,他们爱念叨、支使的多,偶尔还发脾气。只有二姨,成年后一直生活在外地,好几年才回来一次。但姥姥只有在和二姨通电话的时候,讲话的声音才格外地耐心又温柔。如果二姨一段时间没有来电,她便会一直念叨。

我还在上小学的时候,就萌生了对这种偏心的不公感。姥姥家的大事小事,出钱出力的是母亲父亲,跑前跑后的是小姨舅舅,二姨从没露过脸。但姥姥还总对身边的这三个子女挑毛病,嫌他们这里那里做得不好,对二姨却从没有过微词。

“你妈那个性子哦太厉害了,我有时候都怕她。”

“我一直就不太喜欢你舅妈,以前反对过,没成功。”

“你小姨真是不懂事。”

夏天的夜晚,躺在姥姥的大床上,她几乎当做讲故事一样跟我叨唠过每个孩子的“坏话”,唯独没有二姨的,我心里暗暗打抱不平。

“那二姨呢?你都住院了她也不回来看你。”我拉着姥姥的手,嘴上却故意气她。

“你怎么讲话的?”姥姥立刻就不高兴了,皱起眉头,“你二姨一个人在外面多不容易啊。”

一个人,在外面,那时的我只觉得这都是姥姥为自己的偏心所找的借口。家乡地处西北偏远的小城,姥姥姥爷都是农民出身。在80年代末,二姨就从这样的家庭里考上了四川的名校,从本科一直读到博士、又留校工作,所有人都说她是土窝里飞出的金凤凰。毕业后她留在成都,又结了婚,怎么就是一个人了?再说,这些不都是她自己的选择吗?不好过怎么还会留在那里?

我甚至觉得,二姨很自私的为了自己飞出去就把父母甩给兄弟姊妹,反而还获得了更多惦记心疼。因此,姥姥越是念叨二姨,我越不喜欢二姨。在二姨给家里打电话的时候,我会埋怨她不记得姥姥午睡的时间,不耐烦地压掉电话。在二姨过年不回家只寄来东西的时候,我挑剔地在一旁说起风凉话。

有年二姨回家省亲,一天中午她回家时我正在床上玩玩具,姥姥在旁边午睡。二姨说让我把我的小被子给姥姥盖上。我想了想说,这是姥姥给我缝的小被子,是只属于我的。二姨笑着说:"那姥姥对你那么好,你也要对她好啊。"我听了觉得有些道理,把自己的小被子盖在了姥姥身上。但因为这话是二姨说的,我生气地记了很久,好像她是在故意抓我不懂事的小辫子。

"我对姥姥可比你对她好多了。"我的心里一直这样想。

后来我才知道姥姥说的一个人是什么意思,二姨离婚了。

我朦朦胧胧地听说是因为我那位只见过一面、长得像长发的郑伊健的姨夫出轨了。总之,二姨成为了整个家族中第一个,也是唯一一个离婚的人,这或许是她唯一的不完美。而直到很久以后,我才知道那些年二姨的身上究竟发生过什么。

二姨的前夫Z是她的师兄,从二姨一入校开始就热烈地追求她。他的长相帅气潇洒,和漂亮的二姨很是登对。但姥姥姥爷一直强烈反对,觉得Z徒有其表,不够踏实稳重;也希望让二姨毕业后能回家工作,不要独自嫁在外地。没想到,一向听话懂事、温温顺顺的二姨,骨子里继承了家族一贯的倔强,最后竟在没有通知父母的情况下,私自和Z领了结婚证。

姥爷发现这件事,还是因为不小心看到了二姨写给小姨的信件。小姨说,那天姥爷气得差点动手打了唯一知情的小姨,最后把她大骂一通。因为这件事,姥爷很长时间都不愿和二姨通电话,扬言当作没她这个女儿。

“这么轰轰烈烈后来为啥还离婚呢?”我完全没想过二姨还曾做过这样像小说里才会发生的事。

“后来Z出轨了。”

“跟谁啊?”

“你二姨没见到过,是听别人说的。不过他们结婚后就没一起好好生活过。”

Z毕业时因为不想放弃体制内的工作,被分配到了贵州的某个地方去当老师,二姨则留在学校继续读博士。但Z没过多久觉得太辛苦,辞职回到老家县城去做小生意。至于为什么不去市里和二姨一起生活,他解释自己是家中独子,做生意有家人帮衬也能顺利一点。他承诺,等他挣到了钱、二姨也毕业了,他再在市里买房子、搬过去。

就这样,即便已经结婚了,二姨仍住在学生宿舍,没有自己的家,和Z变成了周末夫妻。但Z的生意一直并不顺利,等二姨博士毕业的时候,他不但没有赚到在市里买房的钱,还不知道听了谁的“指点”,又去了巴西务工。为求稳定,二姨留校做了博士后,继续在校园的筒子楼里,等待着她的丈夫。

那个筒子楼我其实去过一次。有年夏天,姥姥带我一起去了一趟成都,在二姨的宿舍里住了一个月。那段记忆对我来说是美好但模糊的,只记得校园里有一条浅浅的小溪,下午二姨去上课的时候姥姥会带着我到小溪边玩,让我光着脚丫子踩水。周末的时候二姨带我们去过都江堰,也去看了大熊猫,还去广场喂过鸽子。

但小姨却说,那段时间是二姨最穷最苦的时候。结婚几年,Z在婚后一直没怎么给过二姨钱。他的钱大都交给了父母,偶尔还需要二姨补贴。但二姨从读书时便没向家里伸过手,之前的积蓄基本都给了Z做生意。刚毕业工资很低,二姨的日子过得特别紧巴。

自己过得不好,之前又与父母不睦,骄傲和自尊心使得二姨愈发和家人间联系得越来越少。连从前与她亲近的小姨,也完全不了解她的真实情况。只是在一次二姨向小姨借钱时,小姨察觉到不对,告诉了家人。

“你姥姥那次带你去看二姨,其实就是找个理由给她送点钱去的。你姥姥回来哭了好几次,心疼死了。”

在小姨的讲述里,姥姥眼中的那个夏天,与我记忆中的截然不同。姥姥只记得二姨住的筒子楼是最旧最差的那种,房间又小又暗,好几家共用一个暗间厨房。老鼠还特别多,有的简直像小猫那么大。她把香肠挂在房梁正中上,第二天也会被老鼠啃掉一大半。晚上睡觉,她总能听到老鼠到处吱吱叫的声音,害怕万一老鼠跑到床上咬了我。

贫穷没有击碎二姨的婚姻,压垮骆驼的最后一根稻草是她听说Z在外面有了相好。尽管只是听说,她还是找Z问了情况,他既没有承认、也没有否认。小姨说,二姨没有追着对方刨根问底,也没有设法挽留,当下就直接就提出了离婚。

Z并不想离婚,甚至找到姥姥姥爷表明决心。这时,就连此前反对二姨婚事的家人们也都劝二姨不要离婚,赶快叫Z回她身边和她一起生活。但二姨在离婚这件事上保持了和结婚时一样的果断和固执,立刻办了离婚手续。听说后来Z还一直找二姨想要复婚,然而二姨再也没有见过他。

离婚那一年,二姨还做了一个重大决定。她离开熟悉的象牙塔,考取了公务员。彼时的她已经有了教职,自身性格也绝不算圆滑老成。选择离开校园,对二姨来讲应该只是为了离开原来熟悉的环境,彻彻底底地重新开始。

没人知道二姨在那段时间中心里的痛楚,她从未向家人诉说。实际上,自她结婚以后,与父母、姐妹的联系就越来越少,甚至令她们觉得疏远。母亲和小姨因此对二姨心中有气,觉得她不懂事、不关心家人。很多年后,二姨才告诉小姨,自己那时过得太不好了,既感到压抑,又感到丢脸,不好意思和家人联系。

回看小时候的我,丝毫不懂二姨的难处。离婚几年后,二姨经人介绍,认识了一位新姨夫,带回姥姥家过年。我对二姨的不喜欢,也连带到了这位“新姨夫”身上。他个子很高、但瘦得要命,面容干巴巴的,看上去很苦相。他说话声音很小,讲带着浓浓川音的普通话,我听不清也听不懂。更重要的是,他和我的爸爸、舅舅、叔叔们都不一样。他们会在饭桌上爽朗地大声讲话、开怀大笑,你来我往地干掉一杯又一杯白酒。而面对热情的家人们,这位新姨夫只会在桌子的最末端一个劲儿摆着手往后躲,好像快掉到桌子下面去了。

这样窝窝囊囊的男人有什么意思?我觉得二姨看人眼光实在太差,怪不得会离婚。

随着年岁渐长,不知不觉地我慢慢不再把二姨当作一个"敌人"。只是每每听到二姨的消息时,心里没有那种由衷为她高兴的感觉,好像二姨是一个与我无关的人。二姨再婚后很快生了孩子,事业发展得很好成了很年轻的高级干部。这些家人们口中的喜悦,对我来说只是不重要的耳旁风。

多年后,直到我也离开家乡,求学、工作、恋爱、结婚,一个人在大城市生活,才越来越多地开始理解二姨,理解什么叫做"一个人"。

在我思考婚姻时,想起二姨的第一次婚姻,想起她的勇气和执行力。我扪心自问,如果是自己,会不顾一切地执着选择不被祝福的婚姻吗?能一人忍受独守空房的寂寞吗?敢当机立断毫不犹豫地坚定离婚吗?坦白说,这三个问题,我诚实的答案都是做不到。二姨在那个保守的年代,可以身体力行地做到敢爱敢恨、拿得起放得下,不知道要比现在的人们勇敢多少。

在我考虑要不要孩子时,想起二姨的高龄备孕。那时她已经接近40岁了,但整个孕期加上生产,都没有自己的家人在身边。其中多么辛苦,我不得而知却也可以想象。好在二姨后来顺利地生下了妹妹,比我小了整整14岁。

在我因为遭遇不顺而与家人联系越来越少时,想起从前二姨与家人的疏离。我家的传统都是不善言辞,姥姥是个敏感而悲观的人,妈妈和小姨则是一点就炸的急脾气。向她们倾诉任何负面情绪,可能不仅徒增她们的担心,得到的反馈都让自己觉得更加糟糕和消耗。在心灵的困境面前,即便是内心相互关爱的家人,也无法能够真的安慰和帮助对方。这份孤独和无奈,是我和年轻时的二姨跨越了十几年的桥梁。

可这些迟来的共鸣我都没有机会告诉过二姨。近十年间,我只见过二姨两次。一次是我在婚前旅经四川时,和二姨一家匆匆吃过一次便饭。妹妹已长成了小小少女,性格阳光开朗,"姐姐姐姐"地甜甜叫着我,完全没有青春期的冷漠与叛逆。十来年间,二姨的生活渐渐步入正轨,甚至愈来愈顺。不但女儿懂事可爱,个人事业发展得也好,进步很快。短暂的言谈举止间,我能感受到二姨生活的温馨平和。她被一种舒适恬淡的气场所围绕着,不管是看着女儿时温柔的神情,还是和我聊天时放松亲昵的模样,都让我觉得二姨是真的很幸福。

再一次,就是在我的婚礼上,二姨一家从成都飞来北京参加。她带来大大的两床新被子,说是专门找老人缝的。这是一项地方传统,寓意着婚姻长久。我婚礼的那个周末,一家人时隔十几年再度团聚。虽然匆匆,但记忆中的每张面孔都喜气洋洋,一直一直地笑着。

那就是我最后一次看到二姨的笑容了。

二姨的病来得突然。起先,她只是在元旦时觉得身体不太舒服,以为是工作累到了。正好赶上疫情出门不便,便在家里休息。过了几天等她去医院想瞧瞧时,竟在诊室里当场晕了过去。昏迷后,医生一直判断不出病因,只能先对她进行抢救。当时,西南最好的华西医院因为疫情封院了,二姨不能转院,便留在家门口的小医院进行急救。

急救中,二姨也短暂的恢复过意识,但身体已经瘫痪,很快又陷入昏迷。昏迷的原因一直找不到,生命体征却每况愈下,最后进了ICU。在家人们想尽办法找专家给她会诊时,实际上都不是在给二姨治病,而是在救命。

折腾了一个多月,到了过年的时候,专家才找到二姨当初昏迷的原因。二姨所患的是一种叫做格林巴利综合症的神经系统疾病,发病原因不详,也无关遗传,属于一种罕见的神经病毒感染疾病。她之前身上的不舒服、疲惫,都是肌肉无力和麻痹的表征,直到她去医院看病的那一天集中爆发,导致了瘫痪和呼吸困难。

妈妈给我打电话的那个晚上,格林巴利这个拗口而陌生的名字已不再是二姨最艰巨的考验。她的生命因为呼吸困难和器官衰竭而危在旦夕,随时有可能离开。

经过医生们的不懈努力,那一晚二姨从鬼门关上被拉了回来。但她一直都没有醒来,继续住在ICU里。家人们因为疫情的原因无法去探视,只有姨夫能每天去医院看看二姨。

“二姨怎么样了?”每当我问起二姨的情况,得到的回复都是“还是那样。”慢慢的,我也只能变成了一只将头埋入沙堆的鸵鸟,假装没有消息就是好的消息。

糟糕的事没有就此停下脚步,年中时我的家里也突遭变故,母亲离开了。那时,二姨患病的事情也瞒不住了。姥姥哭着对舅舅说,从来没想到自己会一下子失去两个女儿。

再次见到二姨,是去年夏天。疫情趋于稳定,我也终于可以离京,找机会去了成都。

漫长的一年里,二姨身上也算传来过一些好消息。她的身体机能逐渐恢复,渐渐脱离了生命危险,从ICU里搬了出来。但她的意识一直没有恢复,处在类似植物人的状态。西医无计可施,只能帮她做做物理训练,恢复器官和肌肉的健康。为了调养,二姨夫最终把二姨安排进了中医院长期住院。

见二姨前,我很多次地想,如果亲眼见到她,一定要很大声音地和她说话,说不定她就会突然醒来。她的意识或许就像沉睡了一样,需要熟悉的声音呼唤,叫她回来。但我也选择性地忽略了一个事实,她最爱的丈夫和女儿应该已无数次地做过类似的事,都没有叫醒她,她又怎么会因为我这个只见过几次的孩子而奇迹般地苏醒呢?

怀着复杂的心情,我走进二姨的病房。一进病房就看到窗边的轮椅上坐了个人,我知道那就是二姨,又希望那还不是她。

我慢慢走近,她仰着头,睁着眼睛,但黑眼仁一直瞟向天花,好像那有什么东西。

“二姨。”

她不看我,依然翻着眼睛。她嘴巴张着,舌头也在动,嘴里一直洇出口水,但又没有流出来。她脸色尚好,浮肿的微胖反而圆润,显得我那站在旁边、干瘪的脸上只剩下两个突出的大眼睛的姨夫好像才有什么病。姨夫说她现在身体已经好了,短短几分钟,就说了好几次“和正常人一样”。

他拿出一个白色夹子夹在她的手指上,蓝色的小屏幕上出现一串数字。“哎哟,心跳得这么快!是不是认出你了?”。

我赶紧又喊了几声,但喉咙好像被一双空气中看不见的手给捏住了,除了带着哭腔的“二姨”“二姨”,发不出其他声音。我明明看到她眼睛竟有些湿润,眼角积出了泪,但又突然皱眉喘了起来。

姨夫把她脖子上一个黑色的小盖子打开,一下流出来不少白色、粘稠的液体。我看了一会,才反应过来那是她的痰。之前因为不能自主呼吸,医生给她开了喉咙。

我看着二姨脖子当中间的黑洞、插进鼻孔里的半截黄黄的饲食管、手指上的白夹子,感觉她的身体好像一扇敞开的大门,噼里啪啦地在风中被吹来吹去,随什么东西进进出出,她都不管,她现在只喜欢天花板。护工来了,姨夫又和她说了一次二姨心跳很快,说不定认出我了。但我却觉得,二姨刚才可能只是被痰卡了。

我离开的时候,护工说也推二姨下去在大厅转转。我看到二姨脚上穿了一双黑色的运动鞋。今天这么热,她穿着这个会不会觉得热呢?

二姨夫虽然和二姨是半路夫妻,但自二姨出事之后,他始终不离不弃地侍奉左右,没有过半句怨言。他坚信二姨会好转,总是高兴地说起她身体的小变化。

“她现在完全可以自己呼吸了,我都建议医生给她把喉咙封上。他们就是嫌麻烦不同意。”

“最近做复健的时候可以站着了,能站半个小时呢。”

“她身体已经完全健康了,开始练着吃饭呢,有时候能吃小半碗。”

他和我记忆中的截然不同了,声音既明亮又清晰。只要和他说话,听他的回答总会觉得一切都在变好,仿佛二姨已经做好了随时醒来的准备。

但姥姥姥爷的反应截然不同。提到二姨,他们只会眼泪巴巴地问“她醒来没有?” 大家尝试告诉他们二姨的每一点进步:已经可以呼吸了、正在练习站立、嘴巴试着嚼东西了。这一点一滴的好消息,他们却完全不关心,听两句就马上就扯回原来的反问:“那她什么时候能醒过来?”

来来回回久了,小姨也变得不耐烦起来:“醒过来了就不会跟你们说这些了呀。医生说能恢复成现在这样是奇迹了。你们怎么一点都看不到好的事情,光盯着坏事情看?“老人们只关心二姨是否醒来的这个结果,这像是在提醒还在努力着的家人们,大家的付出一文不值,二姨根本没有改变。

也说不定,冥冥中姥姥姥爷已经预感到了事实的真相,只是想要一个确定的答案。小姨终究是告诉了我,他们已经找过几家上海的专业医院会诊。二姨的脑部CT显示她的脑神经活性很低,大面积的脑细胞已经没有了生命力。从科学的角度来看,二姨恢复意识的可能性是微乎其微的。这件事她还没有告诉老人和姨夫。

“你妈走前其实猜到了这个情况,她说她挺后悔的。后悔当初非要把你二姨救回来,害了她。”

我没想到妈妈会说过这样的话,但她的意思不言而喻。如果未来二姨都只能维持生命却无法生活,这真的是一件好事吗?这是否只是让她白白承受了更多痛苦?当一切变得尘埃落定,我们最大的恐惧不再是死亡,而是生不如死。

可一个人的生命只属于自己吗?家人们倾尽一切想要拯救二姨的生命,如果大家都知道了真相,又会做出怎样的选择?是接受现实觉得如果二姨离开了是一种解脱,还是心怀希望永远维持现状期待她的苏醒?大家不愿意放弃二姨,是为了她,还是为了自己?

我问小姨现在应该怎么办。小姨说像二姨这样的情况,有的家庭会维持很多年,也可以把病人接回家自己照顾,反正不管在哪都只能保证她活着。

二姨的病发展到如今的局面,天时地利人和她一样都没有占到。如果二姨不舒服时早一点去医院,可能后来不会突然瘫痪;如果二姨发病时没有疫情,她原可以去更好更专业的医院就诊,就算一开始没有诊断出来,也可能不会因为抢救太久而伤到肺部和大脑;甚至如果二姨生活在上海或者北京这样医疗资源更好的城市,或许一开始就有机会得到偏门但专业的诊断;还有如果不是母亲在那时出了事,可能她能找到更多资源和办法。

任何一种如果实现,二姨或许都不会像今天这样。但偏偏每一种更好的可能都与二姨擦肩而过。除了命运,谁能够解释这些不幸的巧合。

那次离开成都前,我和姨夫、妹妹一起吃了一顿饭。或许是因为学习和家事的压力,妹妹比从前胖了许多,经期也很不正常,一直在喝中药。我不大知道该对她说些什么,原本我们就不算熟悉,只能叫她多吃菜,平时有什么想要的、想买的东西随时跟我说。她听了就笑着点头说好,但话并不是很多。看她是这样懂事的,我既安慰,又很心疼。那年夏天,在二姨突然生病的情况下,妹妹依然考上了重点高中。第二年分科时,她也固执地选择了自己喜欢的文科。

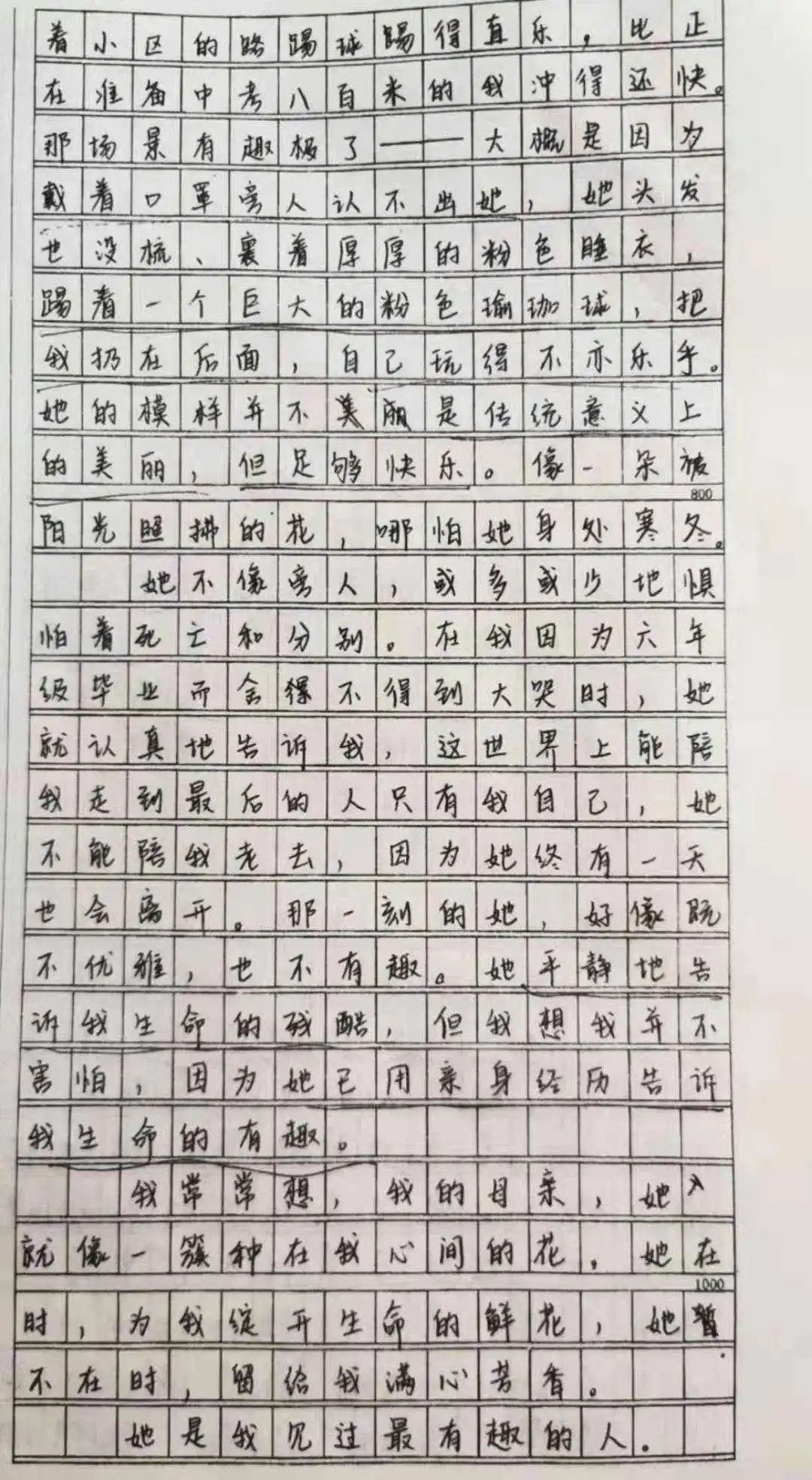

回家后,我翻看妹妹的朋友圈,看到了一篇她写二姨的作文。

“她不像旁人,或多或少地惧怕着死亡和分别。在我因为六年级毕业而舍不得到大哭时,她就认真地告诉我,这世界上能陪我走到最后的人只有我自己,她不能陪我老去,因为她终有一天也会离开。那一刻的她,好像既不优雅,也不有趣。她平静地告诉我生命的残酷,但我想我并不害怕,因为她已用亲身经历告诉我生命的有趣。”

我特别喜欢她写自己的母亲留给她的印象是一个有趣的人。那个现在坐在轮椅上、不管我们怎么呼喊她都无动于衷的二姨,曾把自己多少受过的伤都化作了温柔与有趣,才滋养出如此可爱的孩子和温馨的家庭。

我想起二姨再婚后回家的那个春节。有一天,二姨和姨夫带我出门去玩,那是我唯一一次和他们单独共处。公园里,我跟在他们身后不远,看他们两个人肩并肩地走着,既没有拉着手,也没有挽着胳膊。姨夫的嘴巴动个不停,我听不清,但看到二姨一个劲儿地捂着嘴笑。她的嘴角有两个深深的、小小的梨涡,她笑起来,酒窝就深深地印进去,眼睛也变成月牙儿一般弯弯的样子。那天是我第一次意识到,二姨长得非常美丽。

他们带我去滑冰,我在冰面上独自玩着,远远看到他们两人坐在冰场旁边聊个不停。滑完冰,二姨给我换上鞋子,姨夫给我买了一个茶叶蛋。寒风中,热乎乎的茶叶蛋闻起来实在是太香了,我馋得吞口水。我一边走,一边小心翼翼地剥着蛋壳,特意一小口一小口把蛋白啃掉,想留下一个完整的蛋黄,最后一口吃掉。没想到,好不容易吃完了所有蛋白,手一抖,那颗完美的、圆溜溜的一整个蛋黄,啪一下地掉在了地上。

我记得那个瞬间自己有种说不明的伤心,好像哭了。二姨姨夫听我说了怎么回事,似乎笑了。也好像姨夫说要再给我买一个茶叶蛋,我很赌气地拒绝了。

我对那个茶叶蛋的印象颇深,剥蛋壳时的精心和仔细,蛋黄掉落时的意外和难过。每当想到二姨,我总想起那颗茶叶蛋。原来在我还那么小的时候,就已经懵懵懂懂地知道,即便是很努力去呵护和珍惜的美好,也完全会出乎意料地瞬间破碎,根本猝不及防。这种失去,是如此难过。

几天前,我再次来到成都去探望了二姨。和去年夏天相比,她还是没有什么变化。眼睛睁不太开,眼神在空气中飘来飘去就是不落在我身上。病房里,我给姥姥打了视频电话。上一次她们视频时,据说二姨哭了,大家都怀疑二姨那一刻听懂了。这次,姥姥还是在电话里一遍遍大声地叫着二姨的小名。我紧盯着二姨的眼睛,看到她的眼底的确有些湿了。但我依然不能确定她是听懂了,还是因为刚吃过饭有些困。她的嘴巴有些嘟囔,我们几乎要觉得她想说话,可嘟囔两下,她只是轻轻呼了口气,打了个哈欠。

二姨现在的一切反应,都是单纯的生理反应。痛的时候她会躲一下,冷的时候身体也会缩一下,除了不会哭叫,她就像一个巨大的婴儿。

挂电话前,姥姥说她前几天梦见了一匹奔跑的马,二姨就跟在大马的身后追着。她说梦里的画面好清晰,这一定是个好兆头,过了年,二姨肯定很快就能好了。电话那头,姥爷附和着姥姥,电话这头,护工都在说没错没错。我不出声,只能点头。

原标题:《二姨生病前,曾是大家庭的骄傲 | 三明治》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司