- +1

李公明︱一周书记:埃及发现史与埃及学的……笔记考古

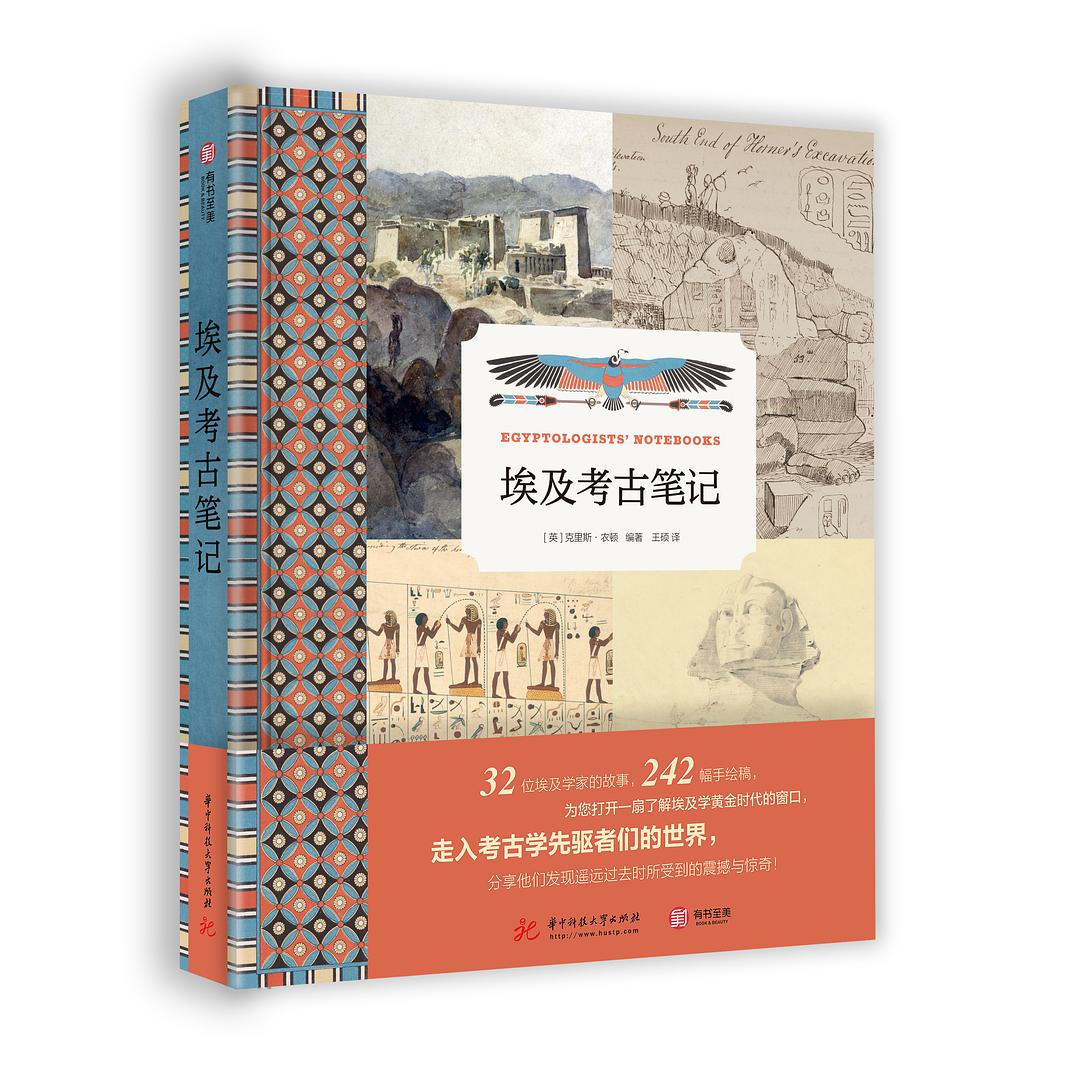

《埃及考古笔记》,[英] 克里斯·农顿 编著,王硕译,华中科技大学出版社,2021年6月版,264页,180.00元

大约从十七世纪初开始,神秘的古埃及是吸引西方探险者、文字学家、博物学家和考古学家前往的魅力之土。埃及当地人对自己周遭的历史奇迹熟视无睹,倒是对于一茬又一茬的西方探险者的激动与探寻行为感到新鲜和纳闷。那些探险者不怕艰难险阻,而且大多是集探险者与古物学家、文字学家、画家、建筑师、摄影师于一身,就在从开罗酒店里带走的便笺纸、烟盒的背面或是福南梅森(Fortnum&Mason)百货箱里的日记簿上急速地记录、绘图、画速写,古埃及就这样在重重岁月流沙的掩埋下逐步露出真容。那是最令人神往和激动的发现之旅,这是一个伟大的发现时代。

克里斯·农顿(Chris Naunton)编著的《埃及考古笔记》(原书名:Egyptologists Notebooks,2020;王硕译,华中科技大学出版社,2021年6月)是一部面向公众的埃及发现史的学术普及读物,作者既是埃及古物学家、曾任国际埃及协会主席,同时也是埃及纪录片的知名主持人。从学术性角度来看,从十七世纪到二十世纪的三十二位古埃及发现者、考古学家的探险与研究经历,埃及考古学与埃及研究的萌发、形成和发展的历史沿革,全都浓缩在这些埃及学家们的写生画稿、现场文字记录、测绘地图、考古现场摄影、墓室结构分析图和公私信件等史料之中,这种资料的收集、整理和研究本身就有很高的学术含量。另外,虽说只是关于“考古笔记”的介绍,实际上所涉及的学术性议题还是相当重要的——因为是从这些早期的探险者、考古学家的现场记录出发,与在考古学、历史学的叙事框架中所讨论的相同学术议题就有了不同的视角与依据。比如,在十九世纪赴埃及的欧洲探险者、考古学家的身后积聚着列强之间政治与文化的竞争,同时还有正在埃及本土发展的民族主义精神在文物管理、考古项目中的体现,这无疑是埃及学的学术史研究中的重要篇章,而该书中有好几位主角恰好可以提供来自现场的前沿议题。又比如,在前后相继的“考古笔记”中最真实地记录了一代又一代的埃及学者是如何继承、修正和发展埃及学的知识生产轨迹,是以笔记和画稿为依据的名副其实的埃及发现史和埃及学术史的知识考古对象。准确来说,这部《埃及考古笔记》应该称作埃及发现史与埃及学的笔记考古。

还有就是,它所唤起的人文情感体验是一场精神上的盛宴。“要知道,你站立的地方是古代首都孟菲斯(Memphis),是《圣经》中埃及国王的所在地,抑或是被荷马(Homer)称为‘百门之都’的底比斯(Thebes)。”(第9页)还有比这更朴素也更致命的煽情吗?这当然要令我回想起多年前曾三次游历埃及的真切感受,从亚历山大港到阿斯旺,从沙漠上的骆驼到尼罗河上的泛舟,从神庙到陵墓区,真的就是时刻想到“你站立的地方曾经是什么地方”,时刻想到曾经来过这里、看到过眼前这一切的那些人是什么人,当然也知道他们眼中的景色与我们今天看到的大有区别。克里斯·农顿说,他们——那些早期的旅行者——见过的许多古迹现在已经荡然无存,例如象岛(Elephantine island)上新王国时期阿蒙霍特普三世(AmenhotepIII)的一座几近完好的神庙、托勒密国王肋力普·阿里多斯(Philip Arrhidaeus) 在赫尔摩波利斯(Hermopolis)的神庙门廊、罗马皇帝哈德良(Hadrian)在安提诺奥波利斯(Antinoopolis)的精巧科林斯柱门,还有许许多多墓穴和碑文的外观现在已经或是损坏,或是被随意搬动出售,或是在风吹日晒中破碎消亡。于是,“Yalla!我们再也没法经历这样的奇遇,只能借这些早期埃及学家之笔一睹当时的情况。他们的笔记、地图、计划、素描、彩绘、速写、涂鸦、信件和电报,都为我们开启了一扇了解这些先驱眼中埃及世界的窗户,让我们能够回到那个万物未知、有待发掘的黄金年代,令我们能够沿着他们走过的路,去了解一个历史深处的埃及”。(11页)

还是应该从古希腊历史学家希罗多德所著的《历史》(Histories)讲起,因为这是公元前五世纪的希腊语历史著作,也是第一部带着历史研究意图的游记。在欧美许多语言中的“历史”一词源出自古希腊语:ἱστορία(Historia),原义为“调查、探究、知识”。希罗多德的这部《历史》主要记述的是希腊与波斯帝国之间的战争,为此他到过很多地方,包括埃及。人们一般知道他被称为“历史学之父”,但是不要忘记还有“旅行家之父”的称誉。这是颇有象征性的,历史学从诞生之日起就与旅行探险分不开。希罗多德在书中讲述了埃及第一位法老美尼斯(Menes)和他的建造孟菲斯的故事,还有基奥普斯(Cheops,也就是胡夫)如何强迫人们修筑金字塔的悲惨故事。后来的学者当然发现了希罗多德的埃及叙事中有很多错误,但是克里斯·农顿说得很中肯:他讲了那么多的事情总有一些是对的,比如他关于木乃伊的论述,“正是关于此内容的最完备的信息来源之一”。(14页)

不过,在这部《埃及考古笔记》中名列第一的德国牧师阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher,1602-1680)却没有到过埃及,这是这批早期埃及学学者中唯一的特例。他从在古典时期被带到罗马的方尖碑和一部《象形文字词典》(Thesaurus Hieroglyphicorum)开始迷上破译象形文字,尽管后来不断有学者指出他的解读如何大错特错,但无可否认的功绩是确定了科普特(Coptic)口语和古埃及语之间存在联系,为近两世纪后商博良((Jean François Champollion,1790-1832)成功破译象形文字奠定了基础。(16页)在我看来,更重要的或许是他以巨大的探索激情和强烈的宗教性思辨能力——他是一个坚定的新柏拉图主义者——点燃了后人对于神秘的古埃及历史及其宗教体系的兴趣与遐想。尤其令我感到神奇和敬佩的是基歇尔对图像,甚至是图史互证的本能重视,他居然可以凭借别人的记录来画图,图文并茂地细致阐释了木乃伊、木棺、石棺、卡诺皮克罐的形象、对象形文字的解读,他还绘制了第一幅展示代赫舒尔(Dahshur)金字塔群的图像。在关于埃及学图史研究的知识考古中,基歇尔不应被忽视。

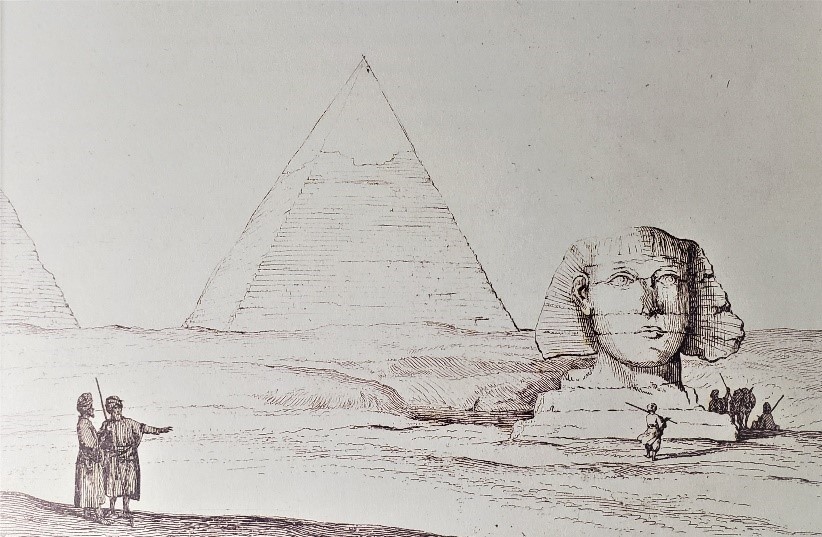

探险者们在现场画的速写画稿往往具有极为珍贵的史料价值。丹麦海军船长弗雷德里克·路德维格·诺登(Frederik Ludwig Norden,1708-1742) 于1737年来到埃及,他画的门农(Memnon)巨像、哈夫拉金子塔前的狮身人面像、吉萨地形图、大金字塔内部剖面图等图像在他死后发表出来,成为当时可供参考的极其重要的信息来源之一。诺登画的狮身人面像细节图“可能是第一幅准确展示法老面部雕刻特征的素描稿,该图描绘了眉毛、斑纹头巾和眉部的蛇形饰品(眼镜蛇)遗迹。风吹日晒之下,雕像的头饰和脸部有明显的岩石风化分层现象,他倍加细致地将其画了出来。诺登写道:‘游客们对这座巨像惊叹连连,但对于破坏它鼻子的暴行,也忍不住表达了自己的愤慨之情。’”(31页)

诺登绘制的狮身人面像,后面是哈夫拉金字塔(1737年)

从狮身人面像被破坏的鼻子当然就想到1798年拿破仑·波拿巴远征埃及,虽然那鼻子不关他的事。拿破仑让艺术家、学者和部队一起前往埃及,展开了一场前所未有的大规模埃及调查与研究。他们撰写的《埃及记述》(Description de l'Égypte)于1809年至1829年陆续出版,共有二十六卷文本、一卷地图以及十卷包含三千幅图片的对开纸本。当时的三千幅图片,这是什么概念?这是形塑欧洲大众关于埃及历史的视觉经验的巨量图像。多米尼克·维旺·德农(Dominique Vivant Denon)是拿破仑进军埃及的团队中的一位博学多才的文物学家和艺术家,他在九个月时间里随着军队行军作战,竟然还能画了两百多幅素描。返回法国两年后出版了《上下埃及游记》(Voyage dans la basse et la haute Égypte),他在献给拿破仑的致词中说:“对于雕刻的人物,我毕尽己力,不遗漏任何一处细节,力图呈现出配得上实物的描绘之作。”(50页)他说在行军中远远看到底比斯的时候就马上画了一幅画,“就好像这座城会跑了似的”。(49页)当时他是被行军的速度所催逼,但是从长远一点的时间尺度来看,那些遗址真的会跑掉。他在赫尔摩波利斯画的建于公元前370年的托特神庙(Temple of Thoth)门廊遗址到1826年就被凿运殆尽。

克里斯·农顿说德农和他的伙伴们把现在已经消失殆尽的古代遗迹记录了下来,这就是他们最为不朽的功绩。(53页)应该说,这也是此期所有探险者、考古学家的共同功绩。比如法国建筑师帕斯卡尔·科斯特(Pascal Coste)绘制的萨卡拉地下墓穴平面图和示例截面图、英国人詹姆斯·波尔顿(James Burton)在卡纳克画的阿蒙神庙(Great Temple of Amun)第一庭园图、英国阿拉伯语学者爱德华·威廉·莱恩(Edward William Lane)画的位于哈布城(Medinet Habu) 的拉美西斯三世神庙第二庭院图、英国古董学家罗伯特·赫伊(Robert Hay)在十年间的两次探险中画的大量图画(现藏于大英图书馆)、法国艺术家内斯托尔·洛特 (H. A.Nestor l'Hôte) 绘制的位于阿斯旺以南的普塔神庙内景图……等等,即便只在该书中也还可以发现更多的绘画例子可以证明那些图像中的遗址景观、建筑物等后来已经不存在了,那些纸面上的线条、色彩成为它们留在历史上的唯一视觉记录。在这里想起该书作者还漏掉了一位重要的人物,苏格兰画家大卫·罗伯茨(David Roberts,1796-1864)。从1838年9月开始,罗伯茨沿尼罗河航行了几个月,系统地绘制了大量古代埃及遗址的素描图和水彩画。“由于每个细节都十分精确,罗伯茨所绘的埃及神庙水彩非常杰出地记录下了19世纪遗迹保存的状况。而且它们为许多已经几乎完全褪色的浮雕提供了色彩方面的重要信息。”(阿尔贝托·西廖蒂《古埃及——庙·人·神》,彭琦等译,中国水利水电出版社,2006年,83页)

在早期的探险、考古活动中人们的活动、场景也在画家们的绘画中生动地呈现出来。英国旅行家、文物家玛丽安娜·布罗克赫斯特(Marianne Brocklehurst)于1891年在著名的哈特谢普苏特神庙东北部看到了一个大型墓葬的出土过程,她马上就在现场画了两幅画,一幅是棺材放在地面上的场景,另一幅是向河边搬运木棺走水路运走这些棺材的场景,“这些画反映了埃及考古学中一个非常重要的瞬间,是罕有的视觉呈现记载”。(184页)

在摄影技术发明之前,所有这些早期探险、考古研究中在现场绘制的图画都是最珍贵的历史图像史料。即便是有了摄影技术之后,在某种情况下的现场观察和手绘图像仍然是必要的。诺曼·戴维斯(Norman de Garis Davies)夫妇于二十世纪初在埃及阿玛尔纳和底比斯大墓地开展了复绘埃及陵墓装饰画的工作,在努力提高拍摄质量的同时,以广博的知识和经验对陵墓壁画进行最细致的观察。“他们看到的比照相机拍到的要多得多——他们不仅能看到墙上已有的东西,还能发觉那些已经受损或者本该出现却已经消失的元素。”因此他们的手绘埃及古墓画被认为是最珍贵的图像记录。(217-219页)

说到早期埃及学中的摄影术,还必须谈到英国著名考古学家、“埃及考古之父”威廉·马修·弗林德斯·皮特里(William Flinders Petrie),他最早将严谨的科学技术应用于考古挖掘。克里斯·农顿说皮特里并不是第一个利用摄影记录考古过程的人.但他提高了这一标准。他用针孔摄像机在现场进行拍摄,照片质量普遍都很高。(178页)另外,皮特里对埃及学学科最重大的贡献之一就是在神庙和陵墓之外同时普通的古埃及建筑和墓葬中出土的各种物品,而且以此为要求对参加发掘工作的人员进行培训。(183页)

从埃及探险到埃及考古学的整个历史叙事的主角都是欧洲人,他们的探险与考古业绩固然是无可否认的事实,但是阿拉伯人和埃及本土人的贡献却是长期被忽视了。早在中世纪的阿拉伯人就有关于埃及宗教文化与社会历史的记录,如作者在书中提到的阿尤布·伊本·马斯拉马、 伊本·阿布德·哈卡姆和伊本·乌迈勒这几位公元九世纪至十世纪的学者,他们的著作涉及象形文字、古埃及宗教、葬礼习俗、木乃伊、王权和管理等方面,学术价值很高。但是他们对埃及学的贡献却被大大低估了,因为第一批到达埃及的欧洲人并不知道这些书的存在。(15页)在近代第一批来到埃及旅行、探险的欧洲人离不开当地埃及人的帮助,但是在他们的记录文本中很少谈到当地人的贡献。这不仅仅是当地埃及人的劳动和贡献没有得到承认的问题,而且导致埃及考古历史的叙事完全局限在西方学术传统的路径中,学者们时常会被历史文献中的偏见所束缚。十九世纪以后,埃及人越来越多在本国的文化与考古遗产管理中发挥作用,本国的考古学先驱学者开始扮演重要角色。但是进入二十一世纪,埃及本国考古学家的贡献和影响才引起关注。2012年,位于阿拜多斯的塞提一世一间封闭墓室被重新开启,这里除了保存有第十九王朝时期的精美装饰,还保存了与十九、二十世纪的埃及文物局有关的大量行政文件档案,包括信件、存货目录、场地图、平面图和账簿。这些史料证实了埃及本国考古学家和文物遗产管理者的重要贡献。在这些文件中,一位名叫哈桑·胡斯尼(Hassan Hosni)的埃及本国埃及学家在上世纪二十年代前期非常活跃地参与了文物管理的指导工作,他开辟了一条帮助本国学者进入文物局和考古研究工作的道路。在这些文件中还发现标记着“埃及政府”的文物管理档案,表明了当年的埃及文物局在考古事业中的权威性地位。(238-240页)但是,作者没有继续讲述在埃及考古与历史的学术探讨中,民族主义叙事是如何进入和影响了西方学术叙事主流的;尤其是在对埃及古物中的图像解读,埃及本土的学术资源是否能够建立新的有效的阐释方法,这是我特别想知道的,不过这个议题已远远超出作者写作该书的意图和目标了。

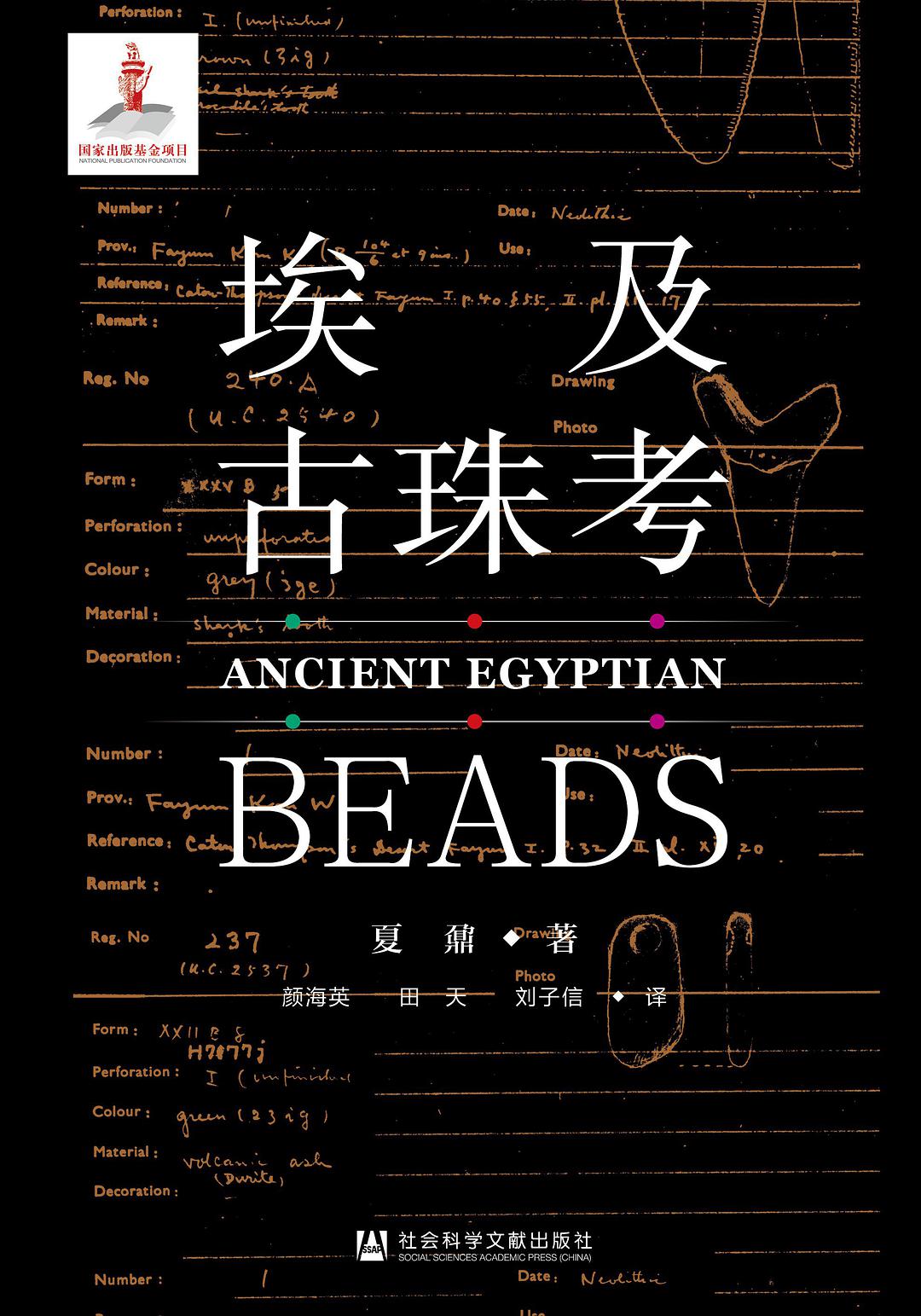

在埃及考古学研究中,同样有中国学者的贡献。前面谈到英国学者、有“埃及考古学之父”称誉的威廉·皮特里,他在伦敦大学埃及学专业培养的学生中有一位也被称为“埃及学之父”——是中国的。他就是夏鼐,一般人都知道他是著名的中国考古学家,但是了解他对埃及学研究也有重要贡献的恐怕就不多。1934年夏鼐从清华大学毕业, 第二年到伦敦大学继续求学。出国前他的导师傅斯年建议他研究范围稍狭,择定导师,少与中国人来往,最好不要研究中国问题。这对他的最后选择或许是有影响的。1936年4月,夏鼐选择了埃及学专业读硕、博,投在皮特里门下,并选择皮特里埃及考古博物馆藏的串珠作为博士论文的研究对象,后由格兰维尔(S. R. K. Glanville)和皮特里的助手耶茨(P. Yetts)具体指导。这个研究课题极为艰难,但是十分重要。1943年7月夏鼐完成了博士论文《埃及古珠考》(Ancient Egyptian Beads),1946年7月大学学院授予夏鼐埃及考古学博士学位。伦敦大学学院皮特里博物馆至今还保存着夏鼐当年亲手抄制的近两千张卡片(“Shiah Bead CorpusⅠ,Ⅱ”),把皮特里收藏品里的一千七百六十枚珠子分类登记并手绘线图。(参见颜海英《中国“埃及学之父”夏鼐》,《历史研究》2009年第6期)七十多年后,这部博士论文于2014年在英国出版;中译本于2020年在中国出版。《埃及古珠考》(颜海英等译,社会科学文献出版社,2020年10月)正文的第一句话就是:“费林德斯·皮特里爵士在其《埃及古物手册》中评论道:‘珠子和陶器是考古学研究的字母表。’”(第3页)可见皮特里对他影响之深。伦敦大学学院埃及考古学教授斯蒂芬·夸克(Stephen Quirke)在该书《导言》中说:“夏鼐的博士论文太成功,让伦敦其他学者望而却步,他们不想花一生经历重复这项工作。没有人再进行这项研究,在东北非考古理论与实践的核心区留下一片空白,直接影响了学术界对西亚、东南欧这些最密切关联区域的研究。”(第6页)可以说明夏鼐的博士论文在七十多年后出版,并非仅具有学术史的意义,而是如夸克所言:“要让珠饰研究这个至关重要的领域得以重生。”(同上)另外值得注意的是,夸克谈到在维多利亚帝国主义鼎盛的历史背景之下,皮特里在1893年就预见考古会成为欧洲列强的竞争领域:法国主导着艺术史领域,德国在文献领域占优势,英国则应该进军物质文化研究领域。而作为首饰核心的串珠,就成为物质文化研究的前沿课题。(同上,第2页)

夏鼐《埃及古珠考》,颜海英、田天、刘子信译,社会科学文献出版社,2020年10月

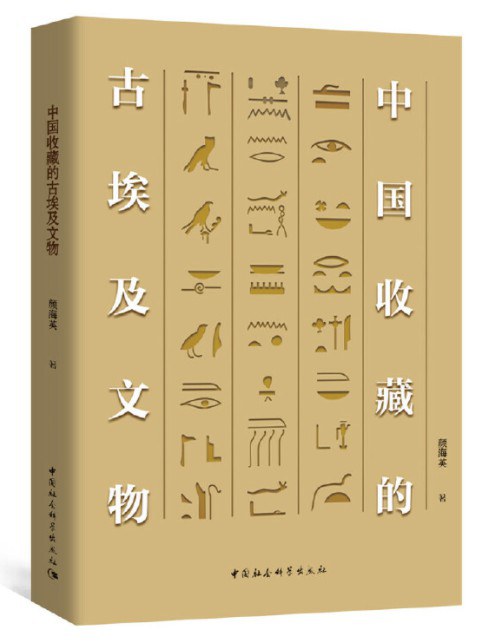

颜海英《中国收藏的古埃及文物》,中国社会科学出版社,2021年7月

回头来再看克里斯·农顿在《埃及考古笔记》中对皮特里的论述:“皮特里对这门学科最重大的贡献之一就是他的关注点更加广泛、更加全面。他意识到挖掘工作不应仅仅局限于神庙和陵墓,还应该关注数量更多的简陋房屋和城镇,此外还要研究包括动植物遗迹、遗骸,以及令人惊叹的手工艺品在内的全部古代遗存素材,这样才能对古埃及有广博的了解。”(180页)夏鼐对古埃及串珠的研究正是力图实现皮特里“对古埃及有广博的了解”的学术理想。

埃及学研究不但有中国学者的贡献,古埃及文物在中国也有收藏。颜海英的《中国收藏的古埃及文物》(中国社会科学出版社,2021年7月)系统地论述了自清末以来流入中国的古埃及文物以及收藏、研究的过程。据介绍,清末进入中国的古埃及文物及资料包括:碑刻、陶器等文物及相关拓片、照片、石印本等。这些资料流入中国,主要得力于出国游历、访问考察的公私人员。他们在接触到埃及文物时,通过购买、捶拓、摄影以及获得国外博物馆及个人赠予等方式,把埃及文物及相关资料带回国内。最有名的是端方在1906年出国考察时在归途中经过埃及购买的一批埃及文物。(17页)该书第一部分首先论述古埃及文物的在中国的发现过程及背景,然后对收藏在中国的石碑以及在国外博物馆收藏的同类石碑进行了专业性的著录以及碑文研究,也介绍了收藏在中国的三具彩绘镀金人形木乃伊木棺。第二部分从来世观念、仪式、魔法与墓葬习俗进入到墓葬文学的产生与演变,最后是《来世之书》与复活仪式、《冥世之书》与奥赛里斯秘仪和墓葬文学中的黄道十二宫等专题研究。其中关于黄道十二宫图像的考证研究表明在古埃及文物研究中必须把文字与图像研究紧密结合起来,才能破解那种内容隐秘的高度符号化的象征体系。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司