- +1

为非洲灰鹦鹉、为方便面之父、为消费主义哲学家……写讣告

【编者按】

《经济学人》的讣告专栏是怎样的?像戴安娜王妃这样的名人的讣告,如何写得与众不同?无名小人物的讣告会有人关注吗?

《经济学人》杂志自1995年创办讣告专栏来,一直颇受赞誉。2008年,他们精选了201篇广受欢迎的讣告,出版了这部精选集《讣告》。最近,它的中文版推出。下文是讣告栏目编辑及主笔之一安·罗为该书所写的序言,以及书中的几则讣告,澎湃新闻经授权刊载,标题为编者所拟。

自1843年创刊后的一百五十多年来,《经济学人》一直没有讣告版。为何如此,只能凭猜测得到答案。或许,因为它以匿名性和谨慎对待个人崇拜为立报之本,并以此为荣,所以过多关注个人显得不妥。又或许,一份锐意进取的报纸,理所当然不会为告别辞留出空间。1976年我加入该报时(我永远称之为“报纸”),周围洋溢着乐观主义情绪,以至于有人建议我不要去各地采访,因为我可能会写出一些令人沮丧的报道。有人认为,坟墓就是那类题材的极致。

然而事实未必如此。而且,在二十世纪八十年代末至九十年代初,英国式讣告正变得鲜活、文艺、不留情面。《每日电讯报》和《独立报》的休·蒙哥马利-马辛伯德和詹姆斯·弗格森,两个年轻聪明、互为对手的编辑,将讣告版变成了各自报纸最好看、引起公众讨论最多的栏目。1993年,罗伯特·科特雷尔从《独立报》跳槽到《经济学人》。

罗伯特——我们最新潮的作家之一,也是一个着迷于大型犬和缎面背心的人——向《经济学人》时任编辑比尔·艾默特建议,每周一则讣告可以为报纸后几页增添趣味,给大众提供一种看待时事问题和个人成就的非寻常视角。为促成此事,他邀请《每日电讯报》撰稿人马丁·韦耶撰写了一篇文章,介绍近年来最引人注目、最有趣的报纸讣告,刊登在1994年的《经济学人》圣诞节特刊上。文章令比尔大喜过望,他因此认同了这一观点:讣告将“为报纸增添两种自身所缺乏的特性,即历史感和人文性”,并把开设讣告栏目的任务交给了罗伯特。

讣告版推出之际,似乎没人特别乐意承担“全职殡葬员”的工作——直到比尔正巧找到了罗伯特在十三楼的邻居基斯·科尔克霍恩。基斯是位小说作家兼记者,他的文笔看似丝滑如绸,实则锋利如刀。1995年接手这个版面后,他一干就是八年。2003年11月,我接替了他的工作,却难望其项背。

与基斯交接工作时,我们在当地一家意大利地下酒吧共进午餐。他手头上有一份按地域和性别整理好的庞大写作对象名单。他告诉我,重要的是缩减美国人的比例(否则就会成为他们的专属版),公平地对待亚洲人,尽最大努力让更多的女性登上讣告版。

我认为这些设想都是很好的建议,但知易行难。在这本书中,依然没有很多女性人物出现,这说明即使到了二十世纪,她们仍要努力拼搏才能活得够男人一半精彩,这不禁令人深省。另外,这本书里依然包含了大量美国人,当一个国家已是顶尖强国时,要避免这种情况实属不易。

我们的思想必须集中,因为每周都有一篇关于某个候选人的写作任务,更因为讣告版编辑用于研究和写文章的时间往往不超过两天。快速阅读事关重要,因此附近便利的伦敦图书馆简直就是上天的恩赐。谷歌当然也能提供帮助,但我还是觉得书籍的作用无法取代。书籍能让你全身心地沉浸在一个人物里,这种沉浸是必需的。

《经济学人》的讣告储备(有时被戏称为“太平间”)少得可怜。据我所知,一些报纸备好了成百上千份讣告。在我们这里,我写作的同时,只备着十份讣告,而我也从来没能取出一份使用。有一个不成文的惯例,就是太平间里的人永远不会死。他们日渐坚韧强大,获得了一种永恒的生命。

我认为,自从讣告版开设以来,候选人的标准一直未变:他们的生活必须过得有趣,发人深省,至于是否符合通常意义上的“美好”,倒没太大关系。我们并不一味地颂扬、赞美死者。坏人、无德之人、轻浮之人的讣告,有时反而能成为佳作。我因给安娜·妮可·史密斯所写的讣告而广受非议,但她追名逐利注定失败的故事,精彩而凄美。我们既给垄断者和专制者写讣告,也给现代圣贤写讣告。基斯一直对小人物特别偏爱,哪怕是——或者尤其是——有大人物在同一周去世时。他让我明白,几乎每一个人的生命里都有值得倾听的故事。

是什么成就了《经济学人》讣告?没有什么规则,除了一百三十二行的长度或大约一千词的篇幅,以及插图(最出人意料的是,最近几年一直没有人物照片,只有风景)。除此之外一切都由作者决定,这是一种光荣的自由,使得讣告版编辑通常能够说一不二。同事们往往想插手(有时会成功,通常效果良好),死者的家属或朋友也会经常进行游说,但编辑希望享受无人干涉的工作乐趣,因此几乎拒绝了所有的外来请求。

快乐和死亡似乎同床异梦,但对我来说并非如此。在我看来,我的讣告是对生命历程的报道,即使这条生命已经换了一种方式,在别处延续。我希望在生命逝去时提炼出其本质,并设法尽可能从逝者的角度描述它。因为无论是好是坏,那个特定的视角和特别的声音,已经从这个世界上消失了。

我们第一次讨论这本书时,基斯说,“麻雀的飞行”可能是个好书名。当然,这暗含了比德(Bede,672年-735年,又称圣贝德,英国历史学家及神学家,被尊为“英国历史之父”)对人生的隐喻,他说人生就像一只飞过宴会厅的麻雀,从黑暗里飞来,又没入黑暗,其间只有明亮的一刻。当然,也可能宴会厅中的黑暗比之前和之后更甚。但无论哪种情况,飞过的那一刻——在大地的喧嚣中挥动的翅膀——是我们必须抓住的。

非洲灰鹦鹉亚历克斯 Alex the African Grey

科学史上最著名的鹦鹉,逝于2007年9月6日,终年31岁。

艾琳·佩帕博格最后一次看到亚历克斯时,她同往常一样向他道晚安。“你真好,”亚历克斯说,“我爱你。”“我也爱你。”“你明天会来吗?”“是的,我明天会来。”但那天晚上,亚历克斯(据说是“鸟类学习实验”项目Avian Learning Experiment的缩写)在他的笼子里悄然逝去,为学习复杂任务的一生画上了休止符。人们原本以为,那些是只有灵长类动物才能掌握的本领。

和大多数需要全力以赴的领域一样,在科学领域,拥有合适的工具非常重要。早期有关猿类语言能力的研究得出的结论是,这种能力事实上是不存在的。但研究人员犯了最基础的错误,那就是选错了实验对象。因为黑猩猩的声带几乎无法自如发声——直到有人主张教大猩猩手语,才取得了一些进展。

即使如此,研究人员仍然是以人类为中心的。他们认定,猩猩之所以能理解和运用人类的手势语言,是因为它们与人类有着最近的亲缘关系。要颠覆头脑中这一固有观念,转而研究一种与人类没有多大关系但可以讲人类语言的物种——鹦鹉,没有非凡的洞察力是不可能实现的。

佩帕博格博士具有这种洞察力。1977年,她还是个理论化学家,时年二十八岁。怀着探究到底的心理,她从一家宠物店随机买回一只一岁的非洲灰鹦鹉。从此,动物行为科学领域最著名的搭档表演开始了。

佩帕博格博士和亚历克斯最近的共同祖先可以追溯到三亿年前。但是,与黑猩猩(它和佩帕博格博士最近的共同祖先生活在仅四百万年前)不同的是,亚历克斯很轻松就学会了开口说话。问题在于,亚历克斯只是在跟着佩帕博格博士“学舌”吗?要不要重新定义这个带贬义的词语?鹦鹉真的理解自己所说的话吗?

会思考的鸟

二十世纪七十年代中期,用进化论解释行为的做法重新流行起来,佩帕博格博士因此怀疑鹦鹉能理解语言,这也是她挑选鹦鹉的另一个原因。一位名叫尼古拉斯·汉弗莱的英国研究人员提出,智力进化是对社会环境而非自然环境做出的反应。动物所处的社会环境越复杂,其繁衍就需要越多的智慧。

根据汉弗莱博士的说法,灵长类动物之所以聪明,是因为它们通常群居生活。与此同时,正如群居生活能提高智力一样,智力也使得更大的种群保持正常运转,为进化得更加聪明提供推动力。如果汉弗莱博士是对的,那么只有社会性动物才会有智慧——他的理论如今已经得到证实。

成群的椋鸟或者角马这类群体不能算作真正的社会,它们只是出于安全目的聚集在一起,个体之间没有复杂的社会关系。但如亚历克斯这样生活在野外群体中的鹦鹉,其群体模式类似于猴子和猿,因此佩帕博格博士推断,亚历克斯可能已经进化出先进的认知能力。像灵长类动物一样,鹦鹉的寿命够长,值得去接受那些耗费时间的学习过程。再加上他拥有说话的能力(或至少能“发声”),亚历克斯看起来是一个很有希望的实验对象。

结果证明亚历克斯不负众望。通过一种现已应用于学习障碍儿童的培训技术(让两个成年人使用并讨论某个物体,有时故意犯错误),佩帕博格博士和她的共同研究者着手在亚利桑那大学教亚历克斯如何描述事物,如何表达他的欲求,甚至如何发问。

佩帕博格博士说,亚历克斯最终拥有了相当于五岁儿童的智力,并且还有潜力可以开发。他拥有一百五十个单词的词汇量,知道五十种物体的名称,除此之外,还能描述物体的颜色、形状及其构成材料。他能回答有关物体特性的问题,即便是某种之前从未见过的综合性能。他会要东西,如果拿来的物品不是他想要的,他会拒绝并再次提出要求。他能理解并讨论“更大”“更小”“一样”“不同”等概念。他能从零一直数到六(去世前正在努力学习什么是“七”)。如果把佩帕博格博士或她的共同研究者惹恼了,他甚至知道该在什么时候以什么方式道歉。

有大量的共同研究者甚至陌生人参与了这项实验,这一点至关重要。长久以来,这个领域的研究者最怕的就是“聪明的汉斯”效应:一匹名叫汉斯的马,看似会计数,实际上只是对训练者无意识中提供的线索做出反应。亚历克斯却可以和所有人交谈,执行每个人的命令,并非仅限于佩帕博格博士。

仍然有少数研究者认为,亚历克斯的技能只是机械学习的结果,而非抽象思维。但亚历克斯让这一领域的大多数研究者相信,鸟类同哺乳动物一样能进化出复杂高级的认知能力,并把这一结果传达给外界。令人惋惜的是,用蒙提·派森(Monty Python,英国六人喜剧团体)的话来讲,他现在只能被称为一只前鹦鹉了。

安藤百福 Momofuku Ando

安藤百福,方便面之父,逝于2007年1月5日,终年96岁。

数个世纪以来,人们转向东方,寻求生命、健康和幸福的奥秘。但安藤百福却教导说,根本不必半裸着身体爬上山顶,不必跪在祈祷毯上数小时沉思冥想,也不必一边通过上鼻腔吟诵“唵”声、一边将腿盘在脖颈上。一个人应当简单地:

撕掉盖子

倒入沸水

泡三分钟

搅拌均匀

即可食用

事情并没有变得简单。无知者当然会不时犯错:不是被烫到舌头,就是仅仅静待一分钟即用叉子猛戳,结果弄弯了尖齿,还把汤汁洒到键盘上。然而,耐心的信徒却能一口一口地吸溜着热乎乎、奇形怪状、带有诸如“大块鸡肉”“香辣虾仁”等风味的面条,达到心满意足的境界。

大多数杯面爱好者不会进一步探究它的奥秘。摆脱烹饪之累已经让他们感激得头晕目眩,哪管一直吃的是电线还是油炸橡皮筋。但有些人在吃了很多份方便面之后,能不假思索地说出配料表:小麦粉、棕榈油(含维生素E)、木薯淀粉、盐、脱水蔬菜(卷心菜、大葱、胡萝卜)、鸟苷酸二钠、肌苷酸二钠。更有追随者登峰造极,成功地将面条拉直,发现一杯面有八股,每根直径两毫米,长度四十厘米,压制得清晰而均匀,切成分毫不差的尺寸,近乎完美。

方便面风靡全球。2005年,全世界消费方便面八百六十亿份。一切都是从一个愿景开始的,这类事情莫不如此。1957年一个寒冷的夜晚,在日本大阪制盐厂工作的安藤百福下班走路回家,看见街上白气腾腾,一群人聚集在拉面摊前。他们正等着面条下到大桶的沸水里去煮,并准备等待很长时间。安藤心里想,为什么拉面不能做得更方便呢?为什么自己不试试看呢?

在那之前,安藤的生活过得有点乱七八糟。他跟随抚养他长大的祖父母,经营过服装面料店。还卖过发动机零件、活动房屋、幻灯投影仪和袜子,开过一家信用合作社,后来破产了。他也曾试图发起一个针对贫困学生的奖学金计划,后来因逃税进了监狱。但现在这朵“稳步上升”的云(或许就如大阪方便面博物馆网站主页上的卡通画,一只水壶悬挂在一朵蓬松柔软的白云上)给他指明了道路。

小屋之夜

研制方便面道阻且长。安藤在他后院的小屋里,用了一年时间,起早贪黑地试验,才找到让面条起死回生的秘诀。他做了很多很多面条,但都无法解决在脱水的同时让面条入味的难题。他甚至用喷壶往面条上喷洒鸡汤,之后悬挂在小屋内晾干。有一次,安藤的夫人做了一道蔬菜天妇罗,他从中领悟了做方便面的诀窍:将煮熟的面条放在棕榈油中快速油炸。这一方法让面条变得“神奇”起来。

1958年,方便面上市。用玻璃纸袋包装、像淡黄色虫子一样的砖块面条遭到日本各地鲜切面制作者的嘲笑,他们认为这只是打着高科技旗号风行一时的玩意,且价格是新鲜面条的六倍,永远不可能流行起来。到1958年底,安藤百福卖掉了一千三百万袋方便面,吸引了一打竞争对手。他从未停止研发的脚步。1971年,装在耐热聚苯乙烯面杯中的方便面问世,这样一来,那些饥饿的人甚至都不需要从橱柜里拿碗。尽管有索尼随身听,日本人依然认为方便面是二十世纪最重要的发明。安藤百福的日清公司成为市值三十亿美元的跨国企业。

但日清从来不只是一家公司,做方便面也从来不只是一项产业。安藤百福的三句格言成为一种生活哲学:

食足世平。

明智饮食美丽健康。

创新食物造福社会。

安藤百福对他所宣扬的思想身体力行。直到去世前,他几乎每天都吃最原始口味的元祖鸡汁方便面。尽管怀疑者指出,方便面都是脂肪、盐和味精做的,但他看上去精神矍铄,充满活力。亚洲的海底堆满了方便面的塑料杯,但这不是他的错。

与此同时,他的电视广告宣示着方便面的意义:当全世界的人都开始吃方便面时,壁垒烟消云散,孩子们开怀大笑,人与人彼此相爱。只要有机会,人们就想捧着热气腾腾的杯面,大快朵颐,一切自由革命由此而起。2006年,一名日本宇航员在“发现号”航天飞机上啜食一盒便利真空包装的安藤方便面。安藤出现在电视广告上,身体失重,面带微笑,完成了他的教化。

让·鲍德里亚 Jean Baudrillard

让·鲍德里亚,消费主义哲学家,逝于2007年3月6日,终年77岁。

在他职业生涯的某一刻——日期和时间都不重要——让·鲍德里亚拿出一大块红布,铺在家中的一把椅子上,然后坐了下来。他或许抽了口烟,或是沉思了一会儿,或是挠了挠自己的鼻子,他面团似的、架着副眼镜的大鼻子。然后,他站起来,在椅子上留下了身体的压痕。这个景象让他非常得意,于是他拍了一张照片。

他本人对此事(除了椅子后来坏掉这一事实)未予置评,所以具体的细节都是猜测。但通过把红布铺在椅子上并坐下来,鲍德里亚在自己的哲学体系中丰富了构成二十世纪经纬线的符号、对象和象征行为。通过起身,他留下了自己的“拟像”:正如他戏谑着展示的那样,这是一种掩盖了“并不存在真相”这一事实的真相。通过摄影,他将椅子变成“超现实”:一种事物的影像,可以无休止地复制,声称有意义但实际上毫无意义。

随后,他去吃午餐。

为什么不呢?当一个拟像同时也是一个法国哲学家,或许还是近几十年来最受欢迎的哲学家时,他需要时不时来瓶梅洛红酒。由于他整天都在思考图像与物品的诱惑力,当发现自己对肉店里那个为他包好小牛肝的女士——只因在电视上见过他——也拥有这样的力量时,他觉得很有趣。

鲍德里亚的世界是不是一派胡言,是否是对溺死在自身无意义中的消费主义文明的一种深刻批判,众说纷纭。许多法国同行认为他太过分:聒噪、恶搞,而且不属于任何学派(虽然在楠泰尔学院的狂热年代里,他是亨利·列斐伏尔和罗兰·巴特的门生,那时的课堂常笼罩在催泪瓦斯和鹅卵石满天飞的阴影里)。他的话给自己招来了麻烦。对1968年事件的热情给他贴上了左派的标签,而哲学家属于左派这件事,就像鱼在水里一样自然。

总之,在他的世界里,自由主义和共产主义的历史叙事都已坍塌。“历史的终结”不再是普世的资本主义和民主,也不再是无产阶级的胜利。鲍德里亚将历史总结为:一个独自慢跑的人,无视周边环境,只听见自己播放器里的音乐,只关注自己的表达——健康、时尚、持久。他笔直地往前跑,但看不到终点。

真实的荒漠

被他冒犯的各国人民中,没有谁比美国人更生气。然而有意思的是,他在美国远比在法国更受欢迎。他在加利福尼亚大学的各个草坪上演讲,甚至穿着绣金线的上衣,像个花花公子一样出现在拉斯维加斯郊外的威士奇皮特酒店。1986年,他开着一辆汽车,穿越美国大陆,对这个国度喜欢又厌烦。他从未如此沉浸于这片超现实的土地,那里充斥着毫无意义的象征物,或如迪士尼乐园般刻意而为的花哨版日常生活。他写道,自己是在“汽车旅馆和矿物地表……在电影剧情的速度中,在电视冷漠的映像中,在穿越虚空日夜放映的影片中”寻找美国。他发现自己扮演着一个法国哲学家的角色,从这片“真实的荒漠”中呼啸而过。

美国人不喜欢他的书。他们并不在乎被称为“唯一遗存的原始社会”。几年后,他们同样反对鲍德里亚关于1991年第一次海湾战争从未发生的观点。但在鲍德里亚看来,海湾战争并未发生。媒介制造了交火景象;萨达姆部署军队,美国投掷炸弹,如同真空中纯粹的权力声明,两军从未短兵相接。“获胜者”(虽然没取得任何胜利)诺曼·施瓦茨科普夫将军在迪士尼乐园举行了庆祝晚会:证明完毕。

然而,与鲍德里亚对2001年“9·11”恐怖袭击事件的思考相比,这一切都相形见绌。“9·11”是一起“绝对事件”,是对“无法忍受的”美国权力一次不可避免的反抗。面对咄咄逼人的全球化,摧毁世贸双子塔是唯一的反制手段。美国的这一象征符号招来了对它自身的毁灭:“是他们干的,但也是我们希望的。”

在这一点上,大多数美国人觉得他们很不理解鲍德里亚的意思,不过当时的确很少有人能懂。这个人隐藏在他那派头十足的思想背后——往往是胡说八道,可有时也能敏锐地捕捉到由媒介主导的现代生活的琐碎。要是你问起来,他会咆哮:“没有背景!”在某个地方,有家说德语的农民和他满腹狐疑的父母,他们也想知道如此的成长背景究竟给这个胖乎乎、书生气的男孩带来了什么。又或许确实什么都没有:罩着椅子的红布上留下人存在过的迹象,只是这样一张照片而已。

帕梅拉·哈里曼 Pamela Harriman

帕梅拉·迪格比·丘吉尔·哈里曼,是大使也是交际花,逝于1997年2月5日,终年76岁。

把帕梅拉·哈里曼十来个最喜欢的情人集中在一张餐桌前,你就拥有了构建世界政府的基本要素。不是在内阁部长和总统的意义上——对于高雅的哈里曼夫人来说,他们未免太粗俗、太呆板——而是她的这群同伴和夫君们声名显赫,足以买下大部分的世界,并使其运转。

想象一下晚宴的场景吧。她的第一任丈夫、醉醺醺的伦道夫·丘吉尔,可能带来他的父亲温斯顿·丘吉尔。会有一两位来自大西洋两岸的、在哈里曼夫人帮助下赢得了二战的将军。无线电节目必然精彩纷呈:因为哥伦比亚广播公司老板比尔·培利坐拥众多电台;美国最伟大的战时记者埃德·默罗,则是新闻广播界的一代宗师。晚宴上的美酒呢?拉菲酒庄的主人埃利·德·罗斯柴尔德就能全权负责。墙上挂什么漂亮的画呢?即使没挂她收藏的穆律罗和雷诺阿,华盛顿国家画廊的负责人卡特·布朗也会帮她的忙。

第二天要去赛马吗?阿迦汗三世的儿子阿里汗王子会给你一些建议。晚餐后的肥皂剧呢?弗兰克·西纳特拉会挺身而出。或者来点更惬意的东西?那么,承蒙她第二任丈夫利兰·海沃德的好意,何不深夜观看他制作的电影《音乐之声》(版税每年如涓涓细流,进入亲爱的帕梅拉的腰包)。如果想快点离开,意大利菲亚特汽车的老板乔瓦尼·阿涅利可以提供疾驰的跑车。那要是想不慌不忙地退场呢?乘坐斯塔夫洛斯·尼亚科斯的游艇如何?哈里曼夫人奇妙的一生充满了性、金钱,以及远比这两样粗俗之物更芳香醇美的——权力。

从养猪到财富

但她并不是这样起家的。她的父亲是第十一世迪格比男爵,英俊潇洒,温文尔雅,对养猪等农事非常了解。她长着一头红发,不止是漂亮,还显得自高自大,总是有点爱出风头,在女人堆里不太受欢迎。十九岁时,她遇见了即将成为首相的丘吉尔的独子,并很快——同时也是不幸地——与他结婚。他外出打仗,她则开始跟富人、名人、有魅力的人交往,一发不可收拾。她迅速离婚,然后游戏情场十四年。与海沃德的第二次婚姻从1960年一直持续到他1971年去世为止。之后不久,她嫁给了超级富豪、老情人埃夫里尔·哈里曼,加入了美国国籍。哈里曼曾是纽约州州长,担任过驻苏联和英国大使,是民主党最大的捐助人之一。1986年,哈里曼去世,给她留下了价值超过一亿美元的遗产,她这艘在暴风雨中历经动荡的船终于回家了。

她本人成了华盛顿女主人中的元老,主要在哈里曼遗留给她的事业——复兴民主党——中提供“权力大餐”。她大力提携那些来自希克斯维尔的有前途的后生,比如比尔·克林顿。他们对此感恩戴德,克林顿还把驻法国大使的美差委派给了她。最终她成了有钱有势之人,她赢了。

她为什么这样做?她是如何做到的?最终,这一切能让她幸福吗?她从小就有出人头地的野心,尽管——或许也正因为——出身略显没落,她还是不断驱使自己走向成功。也许是她早年不受人欢迎的经历,促使她要向那些“狗娘养的”证明谁才是最好的。她喜爱浮华,崇拜金钱——与其说是为了享乐,不如说是希望钱能带来安全感。也许,权力是另外一剂春药。对总统、首相以及富豪和电影明星施加影响,能够让她产生极大的满足感。

她是怎么做到的?她铁石心肠,善于操纵别人,虽然不是特别机巧。她并非聪慧过人,当然也不是书呆子。她对意识形态丝毫不感兴趣——即便哈里曼或克林顿是共和党人,她也一点都不介意。虽然不是个大美人,但身材一直保持苗条。毫无疑问,她是床笫间的高手。她成功的关键,是能够专心于一个男人,每次一个;并让他相信,她完全被他迷倒了,这个秘诀让无数男人拜倒在她的石榴裙下。哈里曼去世后,由于她拥有了提供资金支持的实力,诱惑力更是大增。她忠于绝大多数朋友。据说,她做交易绝对是言出必行。后两任丈夫临终时,她对他们也很好。

她幸福吗?她光彩照人。但最终,尽管拥有奢华享受,生活对她仍很残酷。特别是她的英国老友,嘲笑她赤裸裸的野心(美国人则比较相信她)。那些她希望嫁的情人,都把她甩了。历任丈夫都不易相处,继子继女们倒是都喜欢她。甚至是财务安全的目标,她最终也没能实现,因为亲属们讨回了哈里曼大部分的遗产。

在她心灵深处,是不是总有一种被嘲笑甚至被蔑视的感觉让她不安?外表光鲜亮丽的她,不知是否如法国人所言,真的感受到了外在美给予她的愉悦。

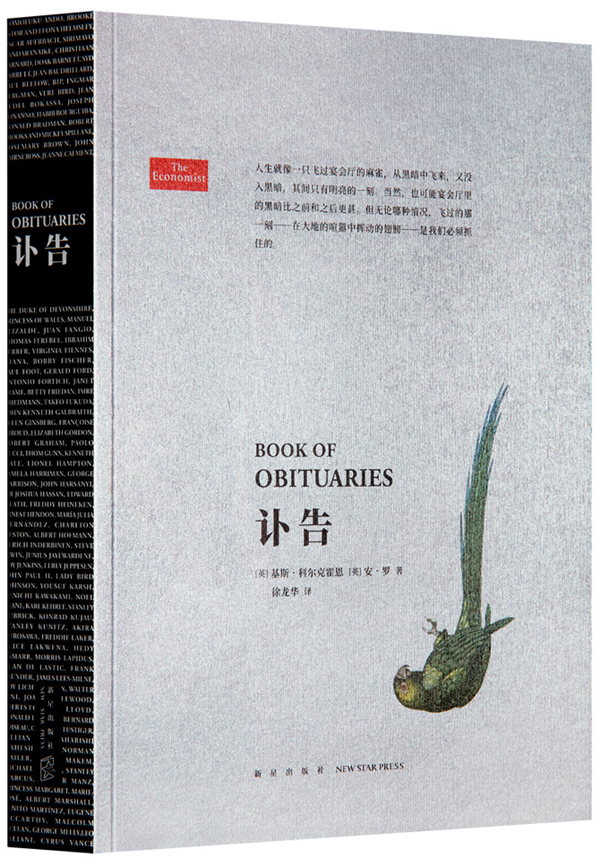

《讣告》,【英】基斯·科尔克霍恩、安·罗/著 徐龙华/译,新星出版社·读库,2022年1月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司