- +1

这部书,标志着“燕行录学”的确立和走向成熟

原创 孙卫国、王元周 中华读书报

《中华读书报》2022年征订正在进行,恭请读者朋友到当地邮局订阅,或长按二维码在线订阅。

公元12世纪初至19世纪末,七百余年间,朝鲜半岛高丽、朝鲜王朝持续派团出使中国,道路相望,络绎不绝。这些来华人员往往将其在华见闻著录成书,这些著作被称为“燕行录”(在明代出使者所撰一般多称“朝天录”,在清代出使者所撰称“燕行录”)。

近些年来,燕行录的价值日益受到中日韩美等国学界的重视。林基中、夫马进、弘华文、葛兆光、张伯伟等编辑出版了燕行录的文献集成图书。与文献整理相伴的则是学术研究的持续升温,尤其在中国学界,燕行录研究吸引了众多学者,涌现出很多成果。可以说,一门可称之为“燕行录学”的专门学问已在中国文史学界确立其地位。

在这一背景下,北京大学漆永祥教授的《燕行录千种解题》甫一面世,即受到学界热烈欢迎和好评。我们在此刊发孙卫国、王元周两位学者的文章,以为推介。

《燕行录千种解题》(全三册),漆永祥著,北京大学出版社2021年9月第一版,330.00元

燕行录研究的集大成者

孙卫国

二十一世纪初,随着《燕行录全集》等大批燕行文献影印出版,中国学术界涌现出越来越多与燕行录相关的学术论著,新近问世的漆永祥教授三卷本《燕行录千种解题》,则可以说是这个领域一部划时代的专著,具有重大的学术价值,必将带来深远的学术影响。

一、《燕行录》研究的集大成

2007年春,漆永祥教授被高丽大学中文系聘为全职教授,接触到《燕行录全集》等文献。十数年来,竟沉溺于此,先后发表十余篇学术论文,孜孜以求,终成此一百六十余万字的巨著。本书所收燕行文献,全而不杂,整而不乱。“综计为772名作者、1168种书目(篇卷)。”(《凡例·撰写体例与著录总数》)正编80卷为燕行录文献,而附编5卷乃中国赴朝使行记录以及其他相关或类似文献,使读者一目了然。乃迄今为止,论及燕行文献最全者,对原始燕行文献,纠谬补阙;对现当代学术论著,检验考核,可谓燕行录研究的集大成者。

漆永祥(左)与林基中先生合影

2005年,邱瑞中教授“呼吁更多的人将燕行录当成研究的对象,逐渐形成一门显学,即‘燕行录学’”(邱瑞中《燕行录研究》,广西师范大学出版社,2010年)。漆永祥教授从2007年开始,进入这个领域,连续申报三个科研项目,先后在高丽大学和北京大学中文系,开设“朝鲜燕行录研究”的研究生课程,这大概是全球仅见专门讲授燕行录的课程,研究为教学服务,教学又反过来推动研究的深入。

林基中、夫马进、弘华文等所编系列燕行录文献,给学术界提供了文献基础。漆永祥以此为据,参稽中韩资料,他前后翻检过的韩国历代别集与其他古籍近3000种,中国各类书籍500多种,辑佚所得《燕行录全集》等失收之零星燕行录130余种,对迄今为止能见到的燕行文献进行了精详考辨和解题。诚如作者自言:“包括《燕行录》书名卷帙、燕行过程、在馆活动、诗文内容、考误纠谬、评价影响等,为本书重中之重。凡作者出使之目的,道途所见与在馆所闻,以及诗歌、日记、游记、札记、笔谈、地图、路程记等,皆为校勘文字,考其异同,析其优劣,论其指归,长者数千言,短者不足百字,以求达‘辨章学术,考证源流’之旨。”(《凡例·〈燕行录〉解题》)既是对以往燕行录研究的纠谬、补阙、总结,又融入了作者十数年来燕行录研究的心得、教学体会。它的问世,标志着燕行录研究进入一个新阶段,也标志着“燕行录学”的成熟。

林基中编《燕行录全集》

二、中韩关系史的重要著作

本书以燕行录解题为中心,广泛论及自高丽以来,朝鲜半岛与中原王朝的关系史,清晰地呈现了高丽与宋、元,朝鲜王朝与明、清关系史的演变,因而是研究古代中韩关系史不可或缺的重要学术著作。

统一新罗王朝与唐朝确立了稳定的宗藩关系,成为中朝两国随后历代王朝关系的基本模式,“使行外交”则是维系这种关系的基本方式。本书透过燕行文献的考辨,对于朝鲜半岛高丽与朝鲜两朝前往中国的使行情况,凡“燕行使出使事由、出使身份与出使时间等。使臣出使事由,有节使、别使之分(如圣节使、谢恩使),又有单使、兼使之别(如陈奏行、谢恩进贺兼冬至等三节年贡行)”(《凡例·使团概况》,第5页),清晰呈现。朝鲜使团人员有正使、副使、书状官、质正官(偶尔)、赍咨官等,每次使行人员之姓名、职衔都交代得清清楚楚。透过解题,将古代中朝关系史,综合起来考察,功莫大焉。

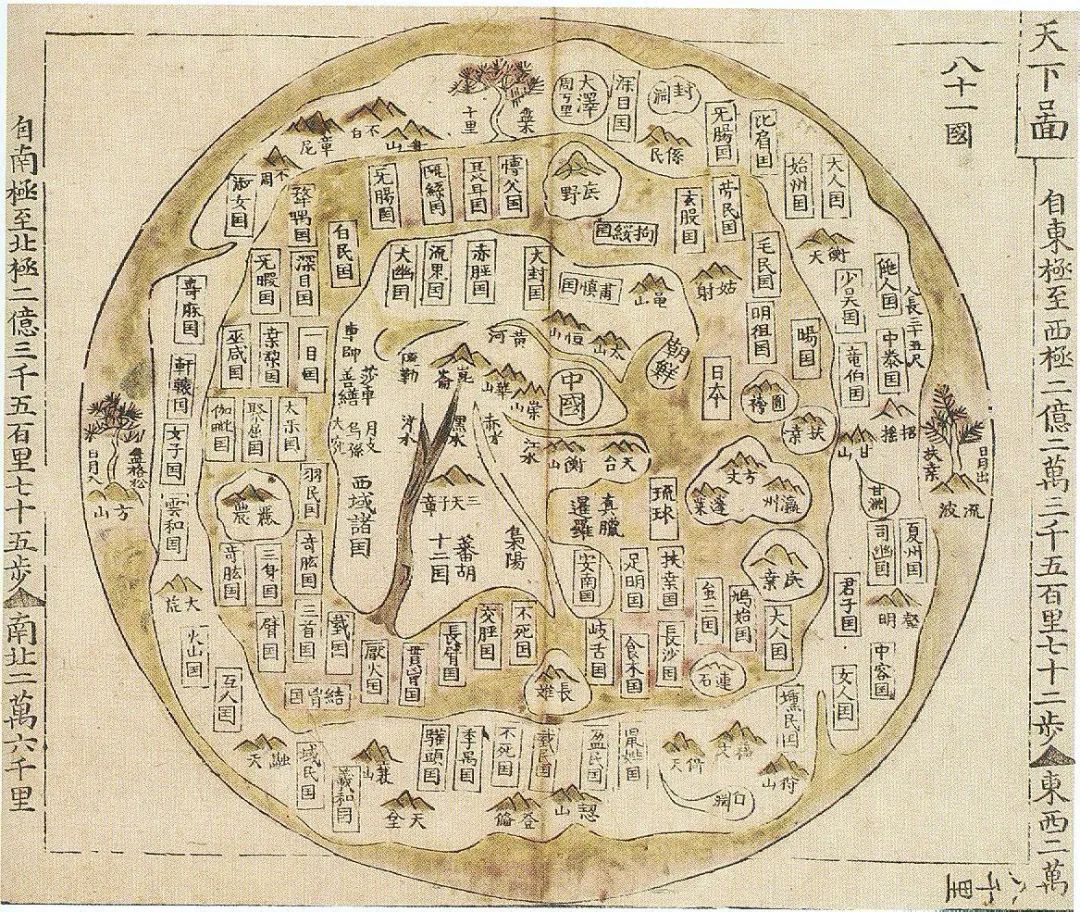

郑斗源《朝天记(地图)》

作者在介绍相关使臣时,将其出使次数全部呈现,十分清晰地陈述了朝鲜王朝使臣来华的情况。即如论麟坪大君李㴭道:“朝鲜王朝数百年间,若论出使次数最多之使臣,则非麟坪大君李㴭莫属也。”接着分析原因:“一则当时清廷,必以王亲出使,方为称意……其二,李㴭曾为质子,与清朝皇室与重臣,多为旧识,凡出使诸事,颇便交接处置也。其三,则因孝宗护惜其弟,借燕行为其谋致富之窟也。”(第447页)“孝宗九年(1658)五月,李㴭病逝,年尚不及四十,亦可谓鞠躬尽瘁、死于国事也。”(第449页)不仅指出李㴭为出使最多的使臣,更进一步分析原因,其关注的问题,由燕行录解题,扩展到了整个中朝关系史的问题。一定意义上,此书可以说是一部以燕行录文献为基础的中朝关系史著作。

第895条李尚迪《癸卯燕行诗》,末论之曰:“李尚迪所交旧雨新知,或为鼎鼎中堂,或为布衣书生,或以诗文传世,或以书画傍身,要皆大江南北,一时名家,较之昔日洪大容、朴趾源、柳得恭辈所交,为多为重,乃燕行使中所绝无仅有者矣!”(第1241页)不仅对于所介绍之书,作出评价,也对其所交中土人士予以论定,从而给予整体评价。第948条李尚迪《甲子燕行诗》,乃1864年,李尚迪最后一次出使北京所写的诗。书中详考李尚迪多次入京使行情况,最后论其有他人所不及者四:“其一,李尚迪凡十三次渡鸭绿江入中土,十二次抵玉河,游北京,为燕行使家出使次数最多者……其二,……一生所职,即为燕行,返国后翌年八月即卒,而诗文亦于返国后辍绝。故若尚迪者,即因燕行而生,职尽而殁焉。其三,……李尚迪诗文,前后得到中朝友人资助……四度在北京刊行,且深受欢迎,此亦朝鲜诗家绝无仅有者也。其四,燕行使臣之入北京……亦多与中土士大夫交,然李尚迪出使前后竟三十年,所接从中朝宰相,至下第生员,祖孙父子,家属女眷,达百余人之多,亦为燕行史上所仅见……故李尚迪在燕行史上,可谓宏伟特出之第一人焉。”(第1294页)对李尚迪推崇备至,他系清代中朝关系史上的特殊人物,十二次出使,交往清人遍布中国朝廷内外,大江南北,故而书中对他进行特别的总结概括,凸显他在清代中朝关系史上的地位,这也是因书而论史评人的典型代表,体现本书的多重价值。

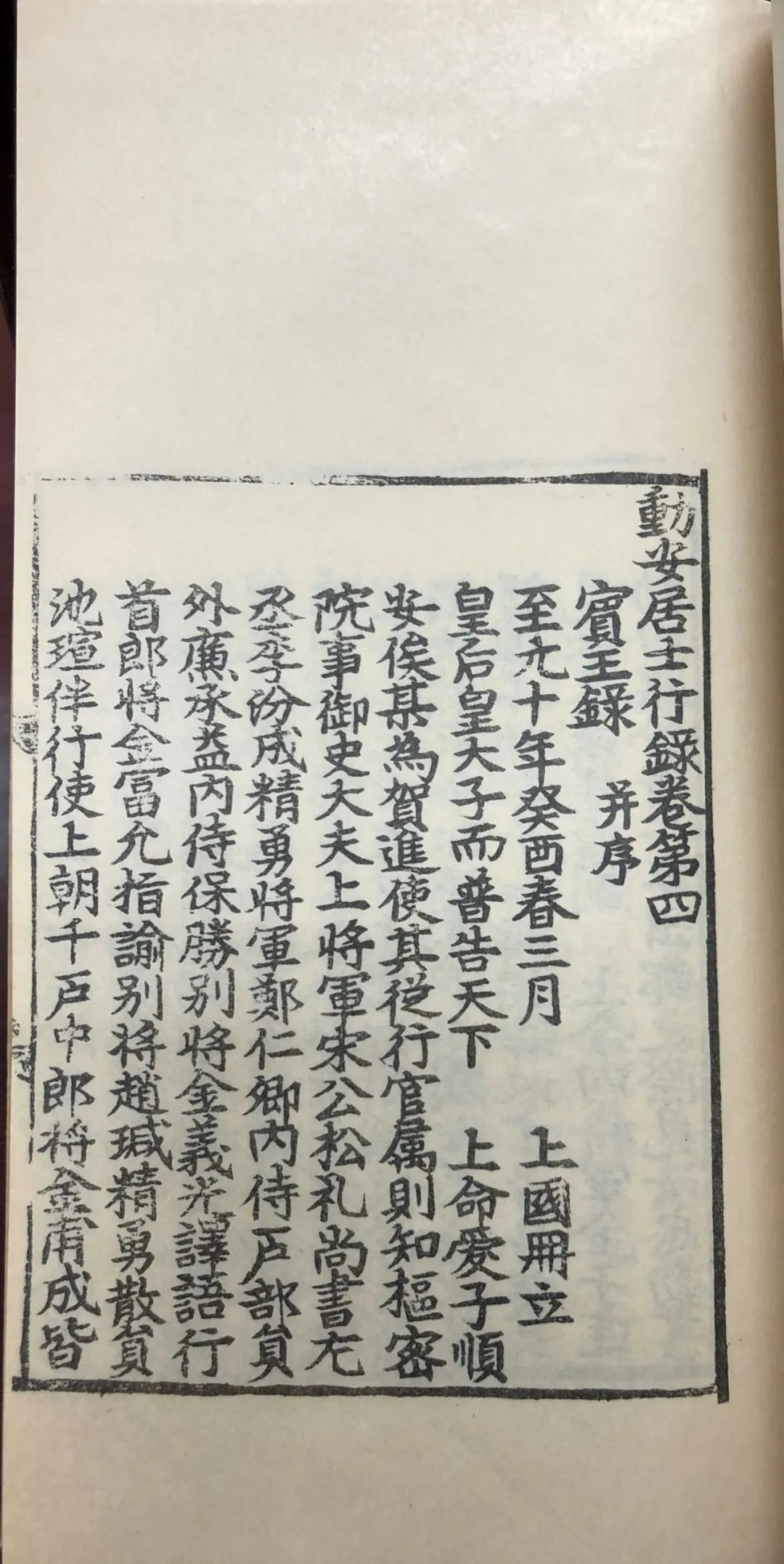

李承休《宾王录》

三、方法论上的意义

如何评判和使用燕行文献,从方法论上,本书提出了值得重视的建议。二十一世纪以来,随着域外汉文文献逐步被中国学术界所重视,引起越来越多的学者关注。葛兆光先生提出“从周边看中国”的研究方法,张伯伟先生也主张要用“异域之眼”的视野,充分重视域外汉文文献的学术价值。固然十分必要,产生了十分积极的学术影响。本书以汉文燕行文献为例,在充分肯定各种燕行文献价值的同时,也特别关注到其问题,值得我们重视。

书中分析其有两方面的问题:一方面,燕行文献有相互抄袭的毛病,并将抄袭行为分为两类:“一类是对朝鲜书籍如《高丽史》《通文馆志》《同文汇考》等书的钞录,以及对中国书籍如《大明一统志》《肇域志》《日知录》《日下旧闻考》《帝京景物略》《清会典》《清文献通考》《国朝诗别裁集》《四库全书简明目录》等书与沿路各处方志如《通州志》等的抄录;一类是‘燕行录’中名著的抄袭,如金昌业《老稼斋燕行录》、洪大容《湛轩燕记》、徐浩修《热河纪游》、金景善《燕轩直指》,实际这些书也大量抄撮他人之书,后人对他们书籍的抄录就形成了两重甚至三重的抄袭现象。”本书解题时,对于抄录现象进行了大量考辨,清晰地呈现各家燕行文献的价值高低。即如第49-50条,权橃《朝天录》与任权《燕行日记》,漆永祥考辨梳理,连举数例,考明权氏日记,乃抄袭任书而成,且贪功求赏,厚诬任氏,且谓“燕行录千余家,前后抄袭不一,然如权、任二氏之雷同者,盖亦鲜矣”(第105-110页)。

漆永祥还注意到“‘燕行录’史料除了客观记述中的讹错与缺漏外,更有着严重的主观造假与改篡史实”(漆永祥《论“燕行录”创作编纂过程与史料真伪诸问题》,《历史文献研究》总第43期)。对于这个现象,夫马进、葛兆光、张伯伟等先生们,都有很多研究,发表了相关论著,值得关注。

苏世让《阳谷朝天录》

上揭两类问题都很严重,因此漆永祥提出在利用这些史料时,“应高度重视与考辨文献资料的真伪性,寻源究委,弄清脉络,纵横交错,比观照应,既不能过度排斥,亦不可过于崇信,以为史实而笃信不疑”。如果不加考辨,不予辨析,拿来就用,那么这些所谓的“他山之石”,“不仅起不到‘攻玉’的效果,而且很可能会落入陷阱,深埋其中,变成‘他山之坑’”。这种认识无疑振聋发聩,提醒我们在大胆使用之余,一定要有清醒的头脑,不要轻信其说法,更不能为其所误。

因为“‘异域的眼光’有翳障,是带着有色眼镜来观察与记录他们所闻所见的事物”,所以要加考辨地使用,“如果不加考证与分析地过信‘燕行录’,包括日本、越南等国人所撰的纪行录,反而放弃了大量中国史料的运用与引证,从一隅转向另一隅,最终将历史研究引向偏离轨道的歧途与虚化的世界”。他指出,中国历史研究“本土的观察与记载,仍必须占据主导与核心的地位,否则会失去本根……本土文献与异域文献相结合,古今相较……以我为主,兼采他说,才是正确的方法”(漆永祥《“燕行录学”刍议》,《东疆学刊》2019年第3期)。这样的认知无疑更为完善,这样的方法也更加切实可行。

本书之作,揭示其抄袭,考辨其真假,即为基本态度。如对于朝鲜史籍中溢美之词,亦有冷静评断。如讲李瑈即后来之世祖入明朝之事,指出朝鲜史书“多有虚美”,《端宗实录》载其“往返辽野沿途,官民皆敬服之,宴请馈赠,诗酒不绝”,论之曰:“此等议论,事涉神怪,言多夸饰,徒为虚美,乃小说家言耳。”(第51页)直接论其不可信,体现作者有清醒头脑、客观评断。

本书还有多方面的学术价值,即如在介绍每种燕行文献时,都标出其版本。朝鲜半岛古代使用汉字为官方文字,其古代版本与中国版本类似,在考察朝鲜版本学的同时,也有助于我们理解中国古代版本学的特点。书中也涉及书籍交流,有助于理解学术界多有关注的古代东亚地区的书籍“环流”现象,从而增进对东亚汉文化圈的了解。其他在文学、社会学、宗教学上,亦有多方面的学术价值,恕不多言,相关方家自然能够一一体会。

可见,《燕行录千种解题》的问世,不仅标志着“燕行录学”的成熟,更是燕行录研究的检验、考察与集大成,可以说是一部划时代的学术巨著,必将对中韩关系史、韩国史、中国史、东亚汉文学等相关学科的研究产生深远的学术影响。

(作者为南开大学历史学院教授)

“燕行录学”的一部定鼎之作

王元周

漆永祥教授所著《燕行录千种解题》,作为“北大东方文学研究丛书”之一种,由北京大学出版社正式出版了,这对燕行录研究领域来说,是一件大喜事。

漆教授是北大中文系的知名学者,早年攻读历史,后改攻文献,对于中国历史、历史文献、文学史和学术史皆有很深的研究,成果丰硕。在韩国高丽大学担任全职教授期间,他偶然接触到了燕行录,从此以研究燕行录作为自己的志业之一,发表了多篇非常有影响力的论文,而且还是建立“燕行录学”的热情提倡者之一。

如果说韩国学者林基中编辑影印《燕行录全集》及《燕行录续集》等,对“燕行录学”的成立有奠基之功,那么,漆教授此书,则堪称“燕行录学”的定鼎之作。漆教授为著此书,花了十余年功夫,期间研读了所有能接触到的燕行录,用功之深,在研究燕行录的学者中几乎无人能及。目前研究燕行录者,多以林基中编《燕行全集》《燕行录续集》为基础,而二书所收之书,皆不明版本,作者也多有不详,甚或有张冠李戴者,利用者稍一不慎,即可能犯错误。所以,对现存燕行录加以梳理,考定作者、版本等,是建立“燕行录学”不可少的工作。也正因为如此,漆教授十余年来埋头于此,对于741名作者的1166种燕行录一一加以考订,并撰写提要,成此巨著,对“燕行录学”的成立,功不可没。

一

如今学术界所称之“燕行录”,与朝鲜朝后期朝鲜文人所称之“燕行录”已有不同,而成为对明清时期朝鲜派遣到中国的使行人员留下来的纪行文献的统称。所以,现在所称之“燕行录”,只是一个方便的称呼。也有人虑及“朝天录”“燕行录”所暗含的政治和心理意味之不同,主张改用“华行录”或“中国行纪”等名称,然而“燕行录”一名早已在国际学术界通行,新名称难以取而代之。漆教授曾在《“燕行录学”刍议》一文指出,我们对此不必斤斤计较,“燕行录”带有强烈的政治意味与色彩,正是其有别于其他“行纪”或“纪行”的主要特征,既无需讳言,更不必避忌,如果改换成纯粹客观的称谓,反而失却本色,会带来诸多不便。

《天下地图》(作者未详)

不过,即使不计较“朝天录”与“燕行录”背后意义之不同,对于“燕行录”一名的适用范围,也有不同的理解。漆教授在研究燕行录过程中,向来重视为燕行录正名。在《“燕行录学”刍议》一文中,漆教授即对“燕行录”称谓与概念问题有专门讨论。漆教授认为,从广义上说,凡到过中国之朝鲜半岛文人的著述,皆可称为“燕行录”;然从狭义上说,“燕行录”又不是一般意义上的往来中国的闻见录,而是朝鲜半岛在高丽、朝鲜王朝时期,也就是中国的明清时期,出使中国的使行人员所撰写的纪行录。

在这部《燕行录千种解题》中,漆教授所取的就是狭义的燕行录,即将燕行录限定为朝鲜半岛在高丽、朝鲜时期,派往中国的使臣及其他随行人员所留下的记录,或者其他人所著与朝鲜半岛人使行有关的记录。这样做,就可以将非因使命而到中国的朝鲜半岛人所留下的行纪排除在外。不过,在近代以前,除使行之外到中国的朝鲜半岛人,多为犯越民或漂流民,他们又多为平民,不通文墨,很少能留下行纪,只有少数漂流民留下了行纪,其中最有名的就是崔溥的《漂海录》。漆教授虽不将此类行纪归入燕行录,但也在附录中另有介绍。不过,将漂流民行纪与远接使的《西行录》等归为一卷,似乎也有所不妥。虽然是因为《燕行录全集》误收,因之也顺便归之于附录,但不如不收为好。《西行录》仅与中国敕使有关,不仅与朝鲜使行无关,与中国也无关,与漂流民行纪相比,关系又远了一层。另外,将中国派往朝鲜的敕使的有关记录及《皇华集》,虽然不作为燕行录,放在了附录中,而在专门介绍燕行录的著作中有此附录,于义理上也有所未安,不如另成一书。

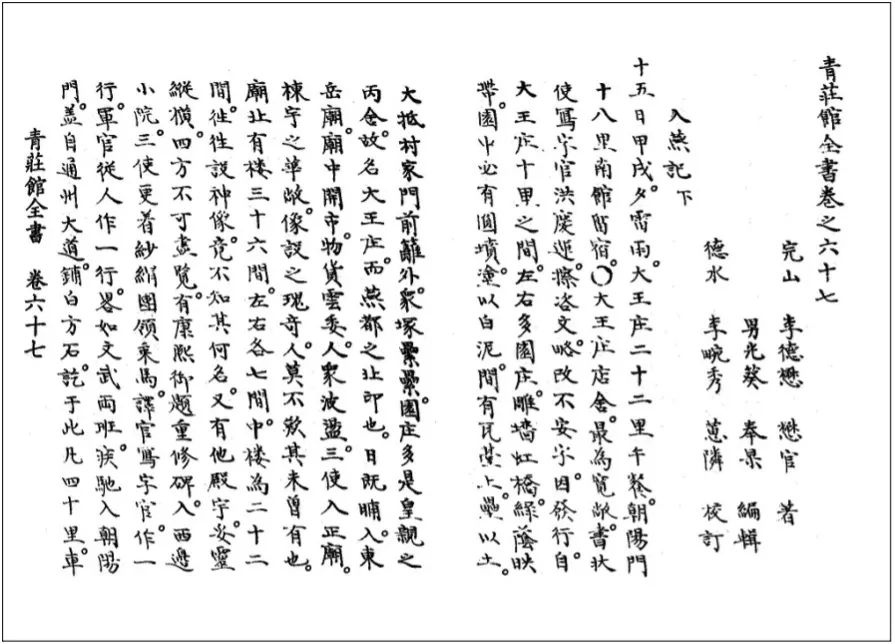

李德懋《入燕记》

而且,如何处理其他人所著与朝鲜半岛人使行有关的记录,漆教授在这部书中执行得也不是很严格。例如,将吴明济编《朝鲜诗选校注》和蓝芳威编《朝鲜诗选全集》之类的文献也归于燕行录范围,是否妥当,尚需斟酌。此类文献虽然与朝鲜有关,但是与朝鲜使行无关。此外,《崇德七八年分朝鲜国王来书》虽因朝鲜使行而赍至,但单此文书而归入燕行录,似乎也有所不妥。由此看来,不如恪守自己所定范围,将狭义的燕行录严格限定在高丽、朝鲜派往中国的使行记录上更名正言顺。

二

《四库全书总目提要》是中国古代目录著作的集大成之作,其体例也受到肯定。漆教授在撰写《燕行录千种解题》时,参考了《四库全书总目》的体例,无疑是一个聪明的选择。在此基础上,再稍加变改。对于每种燕行录,前皆有标题条目、使团概况、作者小传、作者著述等项,正文为该种燕行录解题,并有提要和简单论评。然而涉及燕行录作者741人,版本1166种,书目(篇卷)1122种,考证作者之生平与著述,版本之异同,固非易事,而要为各种燕行录的内容撰写提要,并加以论评,则更为难办。漆教授积十余年之功,成此三卷巨著,不仅考证详实,论评尤其精当,言简意赅,切中肯綮。读之,常有令人拍案称快处。

然而,《四库全书总目》虽然有学者盛赞其考证精审、议论公平,仍有许多人指出其舛误之处。《燕行录千种解题》所涉时代,纵跨七百余年,著录千余种,以一人之力而成之,要做到完全准确无误几无可能。更何况,正如漆教授在跋文中所指出的那样,治燕行录者有“十难”,而且还多与漆教授一样有“五憾”或几憾,要避免出错就更难了。在此书中,我们当然也能找到需要进一步考订的地方。如书中提及“壬午军乱”,指为大院君李昰应所煽动,其实迄今并未发现大院君煽动军乱的证据,一般韩国史学界不持此论。还有以1890年薨逝的朝鲜大王大妃赵氏为高宗李熙母妃,亦有误。赵氏乃翼宗(孝明世子)妃,宪宗母妃,宪宗之后还有哲宗,高宗则继承的是哲宗的大统。但《燕行录千种解题》全书,涵盖上下七百余年中国与朝鲜半岛史事,涉及上千种书籍,即使偶有舛误,也瑕不掩瑜。正如漆教授在跋文中所希望的那样,此书虽已出版,还需要著者与读者继续加以辨误、补正,俾更为完善。

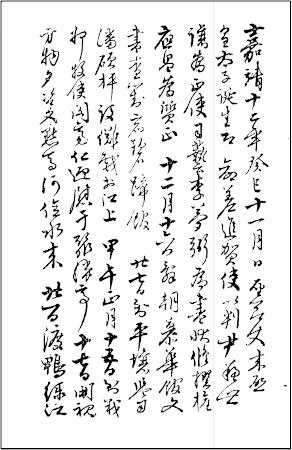

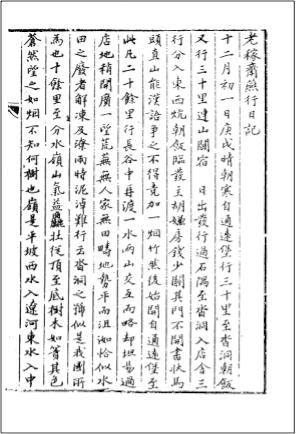

金昌业《老稼斋燕行日记》

朴趾源《热河日记》

三

漆教授提倡建立“燕行录学”。所谓“燕行录学”,即研究燕行录及相关问题的学问。这也是漆教授所下的定义。研究燕行录,范围自然清晰可见,而与燕行录相关的问题,那就漫无边际了。也就是说,我们研究明清时期的中国、朝鲜半岛,乃至日本、琉球、越南等地历史和文化,都可以利用燕行录为史料。

然而,正如漆教授反复强调的那样,燕行录固然是研究古代朝鲜半岛与中国交往史最直接的第一手资料,但又是真伪参半而疑信皆存的高风险资料。所以,对于燕行录资料,不能不下一番辨别真伪、去伪存真的功夫,而且周边的主体性也不容忽视。尤其是在清代,燕行录中所记所言因受意识形态影响,往往与事实相反。所以,漆教授认为,对于燕行录的史料价值与重要性也不宜过分夸大,“从周边看中国”也不一定看得更清楚,正所谓“‘异域的眼光’有障翳,本土的观察是根本”。此皆应为研究燕行录或利用燕行录研究中国历史文化者所切记。

《燕行录千种解题》的出版,不仅为我们更好地利用燕行录资料提供了极大的方便,或亦可作为“燕行录学”成立的标志。接下来,为进一步推动“燕行录学”的发展与繁荣,还应点校整理各种《燕行录》。值得高兴的是,南京大学域外汉籍研究所正在张伯伟教授主持下进行部分燕行录的点校整理,单本燕行录的整理,也不断出现。漆教授主持的《燕行录北京史料类编》也已结项,相信很快即能面世。

总之,《燕行录千种解题》是每一位研究燕行录,或希望利用燕行录资料者不可或缺的工具书,人手一部,置诸案头,既利用方便,又获益多多,岂不为快意乐事哉!

(作者为北京大学历史学系教授)

原标题:《这部书,标志着“燕行录学”的确立和走向成熟》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司