- +1

见证:肖斯塔科维奇回忆录

本文是俄裔美国作家所罗门·伏尔科夫(Solomon Volkov 1944- )为他整理的《见证:肖斯塔科维奇回忆录》所做序言。

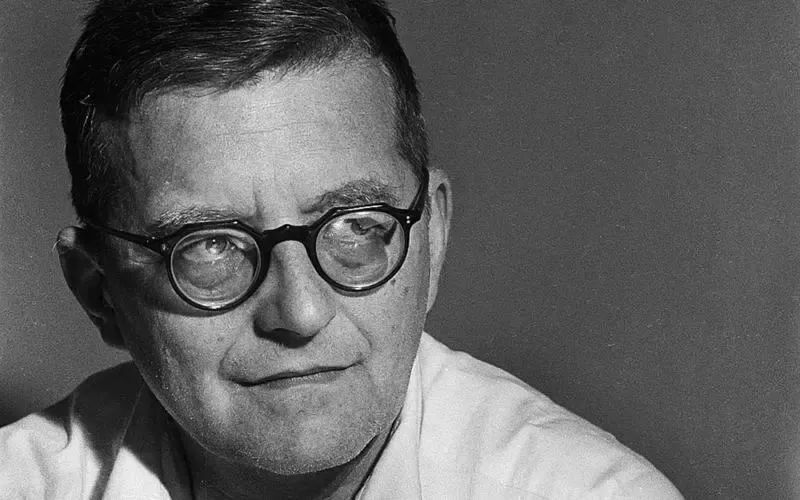

肖斯塔科维奇(Shostakovich,1906-1975)是世界范围内知名的音乐家,他的“肖五”“肖七”等名作早已享誉全球,他本人也成为了符号化的传奇。但是,其个人经历却并不为世人所熟知。在肖氏晚年,他将自己一生的经历做了细致的梳理与回忆。而这本书的出版,改变了无数的指挥家与乐团对其作品演奏的方式。

在书中,他的回忆以灰色调为主:权力的阴影下造成的不可逆转的人格扭曲、面对人性的抉择时失去的珍贵友谊、忠于人格却最终被迫害的悲惨人祸——这些沉重的往事几乎占据了回忆录的大部分篇幅。书中也写到了人性的良善——如其和索列尔金斯基、格拉祖诺夫和图哈切夫斯基等人的真挚友谊。肖氏对朋友们的回忆饱含深情、非常真挚。书中还涉及不少前苏联重要人物:政治、音乐、文学等方面的大人物一一登场亮相。本书文风节制、准确、细致、平和。以一种娓娓道来的方式,带领读者回到那个特殊的年代去再次认识这位知名音乐家——在特殊年代里,为了像人一样活着,他付出的努力与饱受的煎熬。

《肖斯塔科维奇回忆录》序

文 | 伏尔科夫

我和肖斯塔科维奇的私交开始于1960年,即我第一个在列宁格勒报纸上评论他的《第八四重奏》首次公演的时候。当时,肖斯塔科维奇54岁,我16岁,我是他狂热的崇拜者。

在俄国学音乐,不可能不从童年时期就听到肖斯塔科维奇的名字。我记得,在1955年,我的父母从一次室内音乐会回来时极为激动,原来是肖斯塔科维奇和几位歌唱家第一次演出他的《犹太组歌》。在一个刚受到反犹太主义的恶浪冲击的国家里,一位著名的作曲家居然敢于公开发表一部用怜悯和同情为犹太人执言的作品。这是音乐界的大事,也是社会的大事。

我就是这样开始知道了这个名字。我接触他的音乐是在几年之后。1958年9月,叶甫根尼·莫拉文斯基在列宁格勒音乐厅指挥肖斯塔科维奇的《第十一交响乐》。这首交响乐(写于1965年匈牙利暴动之后)表现了人民,表现了统治者,有时并列地表现这两者;第二乐章以自然主义的真实手法粗粝地描写无自卫能力的人民如何被屠杀。令人震动的诗篇,我有生以来第一次在离开音乐会时想到的是别人而不是自己。直到今天,这是肖斯塔科维奇的音乐对于我的主要的力量所在。

我全神贯注地研究我所能得到的肖斯塔科维奇的所有乐谱。在图书馆里,歌剧《姆岑斯克县的麦克白夫人》的简化钢琴谱已经被悄悄地收走了。我要获得特别许可才能够取到第一钢琴奏鸣曲的乐谱。早期的“左倾”的肖斯塔科维奇的作品仍在正式禁止之列。在讲授音乐史的课上和在教科书里,他仍受到诽谤。年轻的音乐家三三两两秘密地聚到一起研究他的音乐。

每逢他的作品首次公演,总要在报界、音乐界和权力的阶层引起一场或明或暗的斗争。肖斯塔科维奇会站起来,很不自在地走到台前答谢听众的高声欢呼。我的偶像会从我身旁走过,他的头发乱蓬蓬的小脑袋着意地保持着平衡。他显得极为孤单无力,我后来知道这是一种错误的印象。我满心希望尽我所能地去帮助他。

在《第八四重奏》首次公演后,我有了说出自己心情的机会。这是一首不同凡响的作品,在某种意义上是他的音乐自传。1960年10月,报纸上登出了我的欣喜溢于言表的评论。肖斯塔科维奇看到了这篇文章:他一贯仔细阅读对他的首次公演的作品的评论。别人向他引见了我。他说了一些客气话,我如同到了九重天。在此后的几年内,我又写了几篇关于他的音乐的评论。这些文章都发表了,在当代音乐的进程中或大或小地起了作用。

我认识肖斯塔科维奇的时候,大概正是他对自己最不满意的那几年。人们可能得到一种印象,觉得他正试图疏远自己的音乐。我开始明白他的处境的内在的——不是外在的——悲剧,是在1956年春季我协助组织一次肖斯塔科维奇音乐节的时候。这是在列宁格勒,这位作曲家的出生地,第一次举行这类音乐节,演出了交响乐、合唱曲和许多室内乐作品。在相当华丽的旅馆房间里,我和肖斯塔科维奇谈到与音乐节有关的活动。他显然感到紧张,在我问及他最新的作品时他避而不谈。他带着勉强的笑容说,他正在为卡尔·马克思的传记影片谱曲。说了这一句之后他又静默了,一个劲儿在桌上弹着手指。这次音乐节中肖斯塔科维奇唯一表示赞同的是演出他学生的作品的那一晚专场。他明显地暗示,关于它的重要性,我必须同意他的意见。不服从是不可能的。我开始研究他的学生的音乐,埋头看手稿。有一份手稿特别吸引我:维尼阿明·弗莱施曼的歌剧《罗特希尔德的小提琴》。

弗莱施曼在二次世界大战前上过肖斯塔科维奇的课。当前线移到列宁格勒时,他参加了志愿旅。志愿旅的男儿们是注定了要为国捐躯的,几乎无一生还。弗莱施曼没有留下坟墓,除《罗特希尔德的小提琴》外,也没有遗下任何乐谱。

这部歌剧取材于契诃夫的一篇故事,充满着令人悬念的未了之情。据说,在肖斯塔科维奇的建议下,弗莱施曼已开始谱写一部同名的歌剧。在他奔赴前线之前,据说他已完成了简化谱。现在研究者所能得到的只有总谱,自始至终是以肖斯塔科维奇特有的潦草的笔迹写的手稿。肖斯塔科维奇坚持说他只不过为他已故的学生的作品写了配器。这部歌剧是非凡之作,明净、细腻。契诃夫又苦又甜的抒情的语言以一种可以形容为“成熟的肖斯塔科维奇”的风格再现了。我决定,《罗特希尔德的小提琴》必须搬上舞台。

当然,没有肖斯塔科维奇,这件事我是办不到的。他以一切可能的方式给予协助。1968年4月首次演出时,他不能到列宁格勒来,由他的儿子——指挥马克西姆代表他来了。这次演出引起了轰动,取得了激动人心的成功,评价极高。一部不同凡响的歌剧在舞台上诞生了,随之还涌现了一个新的歌剧院——室内歌剧实验剧院。我担任这个在苏联还是首创的歌剧院的艺术指导。首次演出的一个星期前,我刚满24岁。

于是,文化部门的主管者们谴责我们所有人为犹太复国主义者:可怜的契诃夫,可怜的弗莱施曼。他们的决议写道:“上演这部歌剧是为敌人助威。”这意味着这部作品无可挽救地终了。这对肖斯塔科维奇和我都是一次挫折。他在失望中写信给我:“但愿弗莱施曼的《小提琴》最终能得到它应有的承认。”但是,这部歌剧从此再也没有上演。

对于肖斯塔科维奇,《罗特希尔德的小提琴》象征了没有治愈的罪过、怜悯、骄傲和愤怒,因为不论是弗莱施曼还是他的作品,都再也没有复活。这次挫折使我们彼此靠近了。当我开始写作一部关于列宁格勒青年作曲家的书时,我写信请肖斯塔科维奇为此书写序。他立即回信说:“我将很高兴和你见面。”并提出了时间和地点。一位著名的音乐出版家同意出版这本书。

按照我的计划,我希望肖斯塔科维奇写写这些年轻的列宁格勒人与彼得堡学派之间的联系。在我们见面时,我开始和他谈起他的青年时代,但是最初遇到了一些阻力。他宁可谈他的学生们。我不得不耍手段:一有机会我便提出一些对比,勾起他的联想,使他想起种种人和事。

肖斯塔科维奇让步了,而且超出我的愿望。他终于向我谈到了旧音乐学院时代,谈到的事情非同一般。过去我所读到过或者听到过的一切就像一幅已褪色到不可辨识的水彩画。肖斯塔科维奇的故事犹如一幅幅草草几笔便神态逼真的铅笔素描——轮廓清晰,特点明确。

我从教科书上熟悉的一些形象,在他的叙述中失去了情感的光轮。我情如潮涌,肖斯塔科维奇也是如此,虽然他自己并没有意识到。我没有料到会听到这样一些事情。在苏联,最难得和最可贵的毕竟是“回忆”。它已被践踏了数十年,人们知道比记日记或写信更妥当的办法。当20世纪30年代“大恐怖”开始的时候,受惊的公民销毁了私人的文字记录,随之也还抹去了他们对往事的回忆。此后,凡是应该作为回忆的,由每天的报纸来确定。历史以令人晕眩的速度被改写。

没有回忆的人不过是一具尸首。这么多的人在我面前走过去了,这些行尸走肉,他们记得的仅仅是官方许可他们记得的事件——而且仅仅以官方许可的方式。

我原以为肖斯塔科维奇只是在音乐中直率地表达自己。我们全都看到过官方报刊上那些把他的名字放在最末位的文章有许多次并没有请肖斯塔科维奇签名,因为这种形式被认为是不必要的。反正,谁能怀疑肖斯塔科维奇不会像所有其他苏联公民一样奉承领袖和导师呢?于是,1950年9月30日的《文学报》上出现了吹捧“斯大林同志的丰功伟绩”的文章,署名季·肖斯塔科维奇。这篇热情的颂词他本人连看都没看过。凡是音乐家,谁也不看重这些夸张的、空洞的宣言。人们在比较亲密的圈子里甚至能告诉你哪篇文章是作曲家协会的哪位“文学顾问”拼凑起来的。一座纸糊的大山搭起来了,几乎把肖斯塔科维奇这个人埋在底下。官方的面具紧紧地套在他的脸上。因此,当他的脸从面具后面小心翼翼地、疑虑重重地露出来的时候,我是那样地吃惊。肖斯塔科维奇说话很有特点——句子很短,很简明,经常重复。但这是生动的语言,生动的情景。显然,作曲家不再自我安慰地认为音乐可以表达一切,不需要言词的解释了。他这时的作品以越来越强的力量只说一件事:迫近的死亡。在20世纪60年代后期,官方报刊上发表的肖斯塔科维奇的文章是劝他最热爱的听众不要认真倾听他的作品演奏。当最后的门即将在他身后关上时,还有谁愿意去听它呢?我写的那本关于列宁格勒青年作曲家的书在1971年出版了,立即销售一空(直到我1976年离开苏联的时候,这本书在全国是讲授当代苏联音乐的教材)。肖斯塔科维奇的序言被严加删节,只留下了谈当前的部分——没有往事的缅怀。

这是最后的强大动力,激励他把他自己在半个世纪里看到的在他周围呈现的事情告诉世界。我们决定把他对这些事情的回忆整理出来。“我必须这样做,必须。”他常常这么说。他在给我的一封信里写道:“你必须把已经开始的事情继续下去。”我们越来越经常地见面和交谈。

为什么他选中我呢?首先,我年轻,肖斯塔科维奇希望在年轻人面前——甚于在其他任何人面前——为自己辩护。我热爱他的音乐,也热爱他的为人,我不编造故事,我不夸耀他对我的善视。肖斯塔科维奇喜欢我的作品,也喜欢我写的关于年轻的列宁格勒人的书,曾几次给我写信提到它。

他往往在往事如潮涌上心头时一吐肺腑,但是这种回忆的愿望需要不断加以酝酿。当我向他谈起他已故的朋友时,他惊异地听我讲到他已忘却的人和事。“这是新的一代中最聪明的人”,是他对我的最后评价。我在这里重述这些话不是出于虚荣,而是想要解释这个复杂的人物是怎样作出这个困难的决定的。多少年来,他一直觉得往事已经永远消逝了。至于往事的确还存在一份非官方的记录,这种想法他还需要逐渐习惯。“难道你认为历史不是娼妓吗?”有一次他这样问我。这个问题流露了一种我还不能领会的绝望的心情;我所相信的正相反。而这一点在肖斯塔科维奇看来也是重要的。

我们就是这样合作的。在他的书房里,我们一起在桌旁坐下,他请我喝一杯(我总是拒绝)。于是我开始提问题,他回答得很简短,而且,开始时还很勉强。有时我不得不用不同的方式重复同样的问题。肖斯塔科维奇的思潮需要时间才能奔放。

渐渐地,他苍白的面容添上了血色,他激动起来了。我继续提出问题,用速记法记笔记,那是我在当新闻记者的几年里学会的(由于多种原因,我们放弃了录音的想法。主要是因为肖斯塔科维奇在话筒前十分拘束,如兔子在蛇的逼视下似的。这是他对奉官方之意发表广播讲话的条件反射)。

我找到一个有效的办法帮助肖斯塔科维奇解除拘束,使他在讲话的时候比对知心朋友谈话还要自然:“不要回想你自己,谈谈别人吧。”当然,肖斯塔科维奇是要回想他自己的,但是他是从谈别人而及于自己,从他们身上找到了自己的映像。这种“反映方式”是水上城市彼得堡的特征,它闪烁发光,影影绰绰。这也是安娜·阿赫玛托娃爱用的方式。肖斯塔科维奇尊敬阿赫玛托娃。他的寓所里挂着她的画像,是我送给他的礼物。

起先,我们在列宁格勒附近肖斯塔科维奇的别墅里会面,作曲家协会在那里有一片休养地。肖斯塔科维奇要休息时便到那里去。那地方不是太方便,我们的工作进展得很慢,每次重新捡起话题不易在情感上适应。1972年我迁到莫斯科在苏联主要的音乐杂志《苏联音乐》任职,工作很快就顺利地前进了。

我担任了《苏联音乐》的高级编辑。我易地任职的主要目的是为了更接近肖斯塔科维奇,他的住所与这个杂志社在同一座房子里。尽管肖斯塔科维奇经常离开这个城市,但是我们还是可以经常会面。除了我们的主要工作外,我也帮他办了许多次要的但繁重的事务。肖斯塔科维奇是《苏联音乐》编辑委员会的委员,所以他得要为提请发表的稿件写评语。在某个音乐问题上有争论时,人们常要求他的支持。在这种情况下,我便起他的助手的作用,按照他的要求准备评语、答复和信件。这样,我就成了肖斯塔科维奇和杂志总编辑的中间人。工作的开始总是由他打电话给我——经常是在清早,办公室里还没有人的时候,他用生硬的、嘶哑的男高音问道:“现在你有空吗?能来吗?”于是,接连几小时令人筋疲力尽的谨慎的探索开始了。

肖斯塔科维奇回答问题的方式别具一格。有些措辞显然是经过多年推敲的。显而易见,他在模仿他在文学界的偶像和朋友——作家米哈伊尔·左琴科,一位语言精练的讽刺叙事文体大师(他文笔之细腻和穿珠般的精巧是译文所无法表达的)。果戈里、陀思妥耶夫斯基、布尔加科夫以及伊尔夫和彼得罗夫的语言在他的谈话中经常出现。口中吐出讽刺性的语句时,面容却不带一丝笑意。相反,当激动的肖斯塔科维奇开始深深触动心弦的谈话时,他的脸上露出了神经质的笑容。他常常自相矛盾,那时就需要猜测他的话语的真正含意,拨开假象找到真相需要用毅力同他的紊乱的头绪作斗争。我常常在离去时筋疲力尽。速记本越堆越高,我一次又一次地阅读,试图从潦草的铅笔字迹中间组织一部我知道已经初具规模的、形象众多的作品。

我把素材分成可以联贯起来的几个部分,按我认为适当的方式组织在一起,然后拿给肖斯塔科维奇过目。他同意我的写法。这已形之于笔墨的情景显然对他产生了深刻的影响。我逐渐把这些浩浩瀚瀚的回忆按我的意思整理成章节段落,然后用打字机打印。肖斯塔科维奇看过以后在每一部分后面都签了字。

我们两个人都明白,这部定稿在苏联是不可能出版的;在这方面我尝试了几次都失败了。我采取措施把原稿送往西方。肖斯塔科维奇同意了。他唯一坚持的是,这本书要在他死后发表。“在我死后,在我死后。”他经常说。肖斯塔科维奇不想再经受新的磨练了。他太虚弱了,疾病已消耗尽了他的精力。

1974年11月,肖斯塔科维奇约我去他家。我们谈了一会儿,然后,他问我手稿在哪里,“在西方,”我回答,“我们的协议生效了。”肖斯塔科维奇说:“好的。”我告诉他,我要准备一项声明,大意是说他的回忆录必须在他死后才能付印(后来我给他送去了关于这个协议的信件)。在我们谈话结束时,他说他要送我一张题词的照片。他写道:“亲爱的所罗门·莫依谢耶维奇·伏尔科夫留念。季·肖斯塔科维奇赠于1974年11月13日。”在我准备离去时,他说:“等一等。把照片给我。”他又加上了一句:“以志我们关于格拉祖诺夫、左琴科、梅耶霍尔德的谈话。季·肖。”写完后,他说:“这能对你有所帮助。”

在这之后不久,我向苏联当局申请离境去西方。1975年8月,肖斯塔科维奇逝世了。1976年6月我来到纽约,决定发表这本书。感谢那些有勇气的人们(我甚至不知道其中有些人的名字),是他们把这份原稿安全地、完整地带到了这里。我自从来到这里以来一直得到哥伦比亚大学俄罗斯研究所的支持,并在1976年担任了这个研究所的副研究员。和研究所里的同事们的接触对我来说得益匪浅。哈珀和罗出版公司的安·哈里斯和欧文·格莱克斯立即接受了这部稿子。对于他们的建议和关心,我表示谢意。我的委托律师哈里·托尔希内尔给了我莫大的帮助。

最后,感谢你,我那在远方的、仍不得不隐匿你的名字的朋友:没有你始终如一的关心和鼓励,这本书是不可能存在的。

所罗门·伏尔科夫

1979年6月

THE END

原标题:《一生等待被枪决的肖斯塔科维奇》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司