- +1

麦克尤恩:回到那个作家可以真正掌控笔下世界的时代

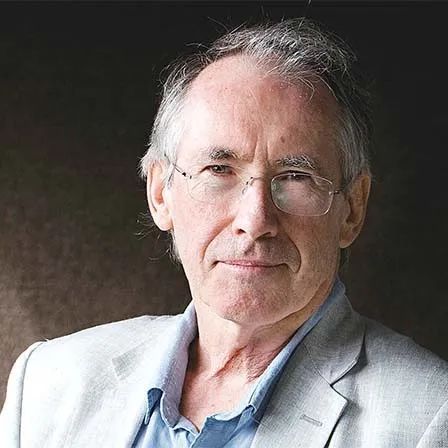

伊恩·麦克尤恩

Ian McEwan

作为英国国民作家,布克奖得主伊恩·麦克尤恩曾被许多读者称为“恐怖伊恩”,但那个集中书写生活阴暗面的青年早已不见,如今的他甚至不太愿意重提自己曾经的这个绰号。对麦克尤恩而言,大半个世纪的人生经验,积累为更加柔软而宽广的主题,他自其中拥有了许多新的乐趣,从而回到那个作家可以真正掌控笔下世界的时代。

如今,麦克尤恩写作已经超过50年。他的写作仍关注人性的脆弱之处,但已与早期写作发生了截然不同的变化:他更愿意从对外部世界跨越式变迁的观察中,一点点将人的变化曝光、显影。麦克尤恩眼中,小说家有义务探索私人领域的脆弱性与困窘,将人性的柔软彻底暴露。他说:“写小说不会帮助我解决问题,而是帮助我考察问题。”这位“年逾古稀”的作家,仍希望在读者眼中,自己永远年轻,就像他所喜欢的歌手鲍勃·迪伦所唱的《永远年轻》那样。

70余载的人生履迹,汇成了今天的麦克尤恩。无论是青年时代离经叛道、愤世嫉俗而“恐怖”的他,还是人到中年,因成为父亲而变得柔软善意的他,还是逼近老年,却执着地探索科学新知的他,所有的经历都不可或缺。在上海译文新近推出的《伊恩·麦克尤恩访谈录》中,收录有对他的多篇访谈,麦克尤恩在这一系列访谈中澄清了他写作的基本主题,展现出他如何不断探索、表达和锤炼自己对写作、科学、人际关系、政治和人性的种种卓见。这些访谈独具价值:它们不仅深入洞察了麦克尤恩的作品,也让人感受到他鲜明的文学个性和作为作家的成长。

BEGINNING

出发点

采访者:伊恩·汉密尔顿 1978

书房里的麦克尤恩

汉密尔顿:他(指麦克尤恩的父亲)有没有希望你也成为一名军官?

麦克尤恩:他也许有这样的想法吧,但我认为他从一开始就知道这并不适合我。如果我对此表现出丝毫兴趣,他可能会很高兴,但我并没有。无论如何,他非常期望我接受良好的教育。他十四岁时获得文法学校的奖学金,但由于家里买不起校服而弃学了。

汉密尔顿:所以他把你送去了寄宿学校。

麦克尤恩:嗯,是的,但那是在我大约十二岁的时候了。中间那会儿我在非洲待过一段时间。对我而言,那是一段非常快乐的时光,一段青春期前的童年时光。我交了许多亲密无间的朋友,并与我父亲一同做了许多事情——扎扎实实的事情。生活无忧无虑,在野外奔跑呀,游泳呀,在海岸与沙漠探险呀,一切都是那么美好。与随后几年相比,就是十三岁到十七岁的那几年,那段时光简直就是天堂。我读了大量书籍,博览群书。我母亲曾在基督教育青年会(YMCA)书店工作过一小段时间,其间她常常把书店里的书带回来供我阅读。

我读过詹宁斯和伊妮德·布莱顿的书,但是那些我后来结识的人读过的书,我都没读过——比如C.S.刘易斯的书,还有《小熊维尼》,抑或是《霍比特人》——我错过了中产阶级的英语读物。那时候,有什么书我就读什么,读得津津有味:詹姆斯·比格尔斯系列,詹姆雷特,各种漫画书,还有比利·邦特。

汉密尔顿:那么你那会对于自己会被送回英国读寄宿学校这件事情,多少是知道一点的喽?

麦克尤恩:是的,我特别激动。我记得我看他们带回来的所有小册子;我觉得那肯定是些公学的小册子,但我当时并不确定。最后我被送到了萨福克的一所国营寄宿学校。我母亲对这整件事都不是很满意,不过她并没说什么。

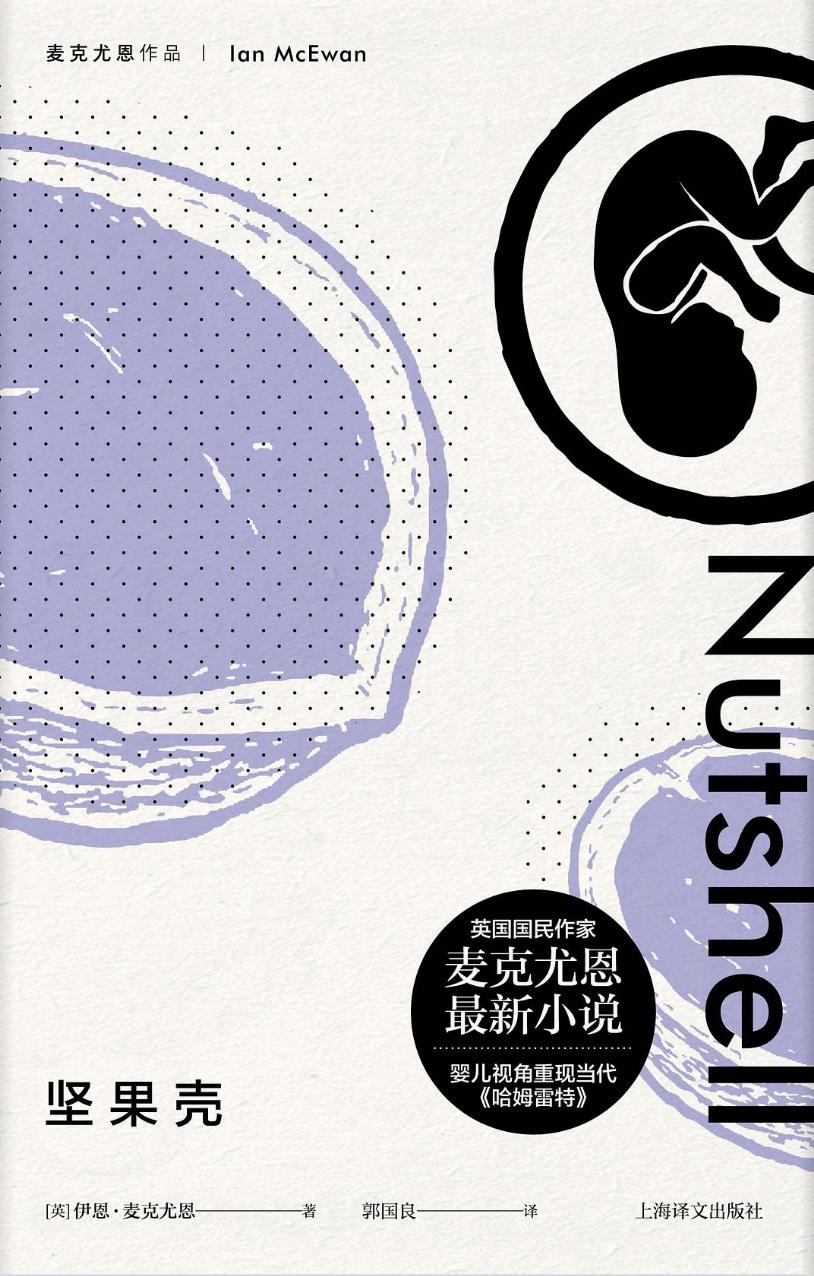

麦克尤恩近作《我这样的机器》《坚果壳》

汉密尔顿:那种感觉一定很奇怪,分离的感觉。

麦克尤恩:是的,我还记得离开时的情景。我们从一个小型空军机场乘坐一架DC-3离开。我记得我旁边坐着两位老奶奶,我坐在窗边,哭得特别凶,结果她们也开始哗啦啦地哭了。然后我望向窗外,并且惊恐地发现,母亲站在大约五十码远的沙地上,也在不住地哭泣。我觉得我是从那时起对这件事情有了深刻的认识,认识到这并不是某种詹宁斯式的冒险。我的意思是,我是真的要与家人分别了。

汉密尔顿:学校呢,学校是什么样的?

麦克尤恩:嗯,那是一所很奇特的学校——学校名叫伍尔弗斯顿·霍尔——尽管录取的学生大多都是伦敦工人阶层家庭的孩子,而且都很聪明,但它仍旧是按照小型公学来办的。不过我相信它要比当时大多数的公学都要开明。

汉密尔顿:你那会好学吗?

麦克尤恩:不,我是个非常平庸的学生——在我刚刚描述的那段日子里,无论从哪个方面来看我都很平庸。三十个人里面我的排名总是在二十六,顶多二十一那样,就总是被忽略的那个,真的。我记得有一些男生总是被教师单独叫过去——大体上说,这些教师都喜欢同性。不过他们没有真的非礼这些男孩,但在他们身上花了不少时间。我那会特别安静,还非常害羞,脸色苍白,从来没被老师特殊照顾过,也没被那些校霸欺负过。学校里有更加显眼的受害者,不论是瘦小的,胖胖的,还是那些非常自大的孩子,不知为何,就我总是被忽略掉。正如我没有被欺凌过一样,我也从没被老师悉心指导过。大多数人似乎都很难记住我的名字。人们总是把我错认为是某个长得隐隐像我的小子。

汉密尔顿:这一切让你感到不愉快吗?

麦克尤恩:没有,一点也没有,我那会只想生存下来,不想被殴打。关于我的青春期,真没什么别的可说的了。大概直到十六七岁的时候,我体内的荷尔蒙才开始涌动。我变得特别要强,大量地阅读书籍,所做之事都能很好地完成。突然之间,老师也开始注意到我了,我还获得了不少奖项,也与其他男孩建立了非常深厚的友谊。由于我们学校就没有女生,所以我开始用热情的眼光来看待低年级男孩,这可耗了我不少时间。

青年麦克尤恩

汉密尔顿:那时候你读什么书呢?

麦克尤恩:噢,各种高贵的书籍,优秀读物以及悲剧故事,我都读。我还爱上了乡村,并且读了《序曲》。我还读济慈和雪莱,而且由于我是在萨福克上学,所以我还读过乔治·克雷布的作品。人生突然有了劲头。那大约到了1965年,我偷偷溜去酒吧,发觉做人们不认可的事情真的好爽。我开始写诗,模仿莎士比亚的《十四行诗》。我想正是因为我对男孩比较感兴趣,我才会把他们的名字写到诗歌里面去。

汉密尔顿:大多数作家似乎都有非常独特、非常传统的英文老师,你有过吗?

麦克尤恩:哦,是吗?嗯,是的,我也有过这样的老师。他那会二十六七岁的样子,愤世嫉俗,博览群书,是利维斯的信徒。是他让我对英语的理解与认识又深入了一步,或者不管你会怎么描述吧。毋庸置疑,我读了《伟大的传统》《共同的追求》以及《阅读与鉴别》。我就像一名修道士一样对英国文学如痴如醉,一心要上大学,要教英国文学。

汉密尔顿:你这位老师对披头士乐队以及摇滚乐持什么样的看法?我猜想是不以为然吧。

麦克尤恩:是的,我那会特别纠结。一方面,我很热爱摇滚音乐,另一方面,又觉得自己应该比较严谨,就这样在二者之间举棋不定。从我十一岁开始的在校期间,摇滚乐圈子里有巴迪·霍利、埃尔维斯·普雷斯利、埃迪·科克伦等人。到我十四岁的时候,我观看了第一场摇滚音乐会。我花了三先令六便士去看在吉尔福德教堂演出的滚石乐队,但拒绝听披头士乐队的第三张专辑,因为突然之间我认定这些都只是任人操纵的垃圾而已。几个月之后,我又改变了主意。我无法将一些东西统一起来。例如我对诗歌,对“严肃书籍”的热爱,对这种内心生活的精英主义美学的参与,以及与相信该主义的老师相处——我就是无法将我对摇滚乐的喜爱与这些东西相提并论。我很困惑,但其实这种困惑是没有必要的。

汉密尔顿:毕业后你去了萨塞克斯大学……

麦克尤恩:是的,我闲了一年。一开始我回家了,但我那会太激动,家里实在待不住,所以没多久就去了伦敦,或多或少地一本本读了有助于我之后考上萨塞克斯大学的书目。我曾一度在卡姆登地方议会当过清洁工。后来在希腊待了一段时间,回来后又干了一段时间的清洁工。那会大概是1967年,《佩珀军士》专辑发行的那年,这张专辑的发行对我来说真的很重要。

披头士乐队的《佩珀军士》以天马行空的想象力和革新的录音室技术,成为摇滚音乐历史上的经典之作

不过,那个时候我整天都在做清洁,晚上回去的时候总是疲惫不堪,那时候在伦敦发生的一切似乎都与我无关。我太累了,根本不想出门,对外面发生的任何惊天动地的事情都一无所知。事实上,我为自己的独立自主深感欣慰,我觉得每个星期都能赚到钱而不是只在宿舍睡大觉这件事情,真的很了不起。

汉密尔顿:为什么《佩珀军士》专辑如此重要呢?

麦克尤恩:因为它高度统一,自成一格,引经据典,它是振奋人心的音乐。它还帮我解决了那折磨我多年的对流行音乐的矛盾心理。

汉密尔顿:你在萨塞克斯攻读英文专业,那是一种怎样的体验?

麦克尤恩:是的,我读的是英文和法文。萨塞克斯对我而言,是一个令人失望的地方。漂了一年之后,我又抵达了学校。我本希望能和同学们彻夜长谈,无论是严肃的话题还是比较跳脱的,但我却惊慌地发觉自己置身于毫无学术知识氛围的环境中:学生会里全都是弹球机和桌上足球;课堂上的大多数同龄人甚至都不知道亚历山大·蒲柏是哪个世纪的作家,更不要说其作品了。所以,就根本没什么有意义的谈话了。我发现自己每天晚上都会经过人头攒动的台阶,然后跟大家一起涌入排屋参加派对。最糟糕的是,在萨塞克斯大学还有个初入社交圈时非常势利的传统,没准更甚于剑桥——一大批上层中产阶级的男男女女都挤破头想要成为媒体红人并参加伦敦社交季,其他与之相关的事物他们也都会去尝试。不过我还是很高兴能在那里遇到一个美丽的姑娘并与其相爱,此外还交了许多朋友。

汉密尔顿:老师怎样呢?

麦克尤恩:他们与我们相当疏远。整个导师制孕育了一种家长式的气氛,就是你可能一个学期只能见你导师一面,喝杯雪莉酒,谈谈聊聊而已。当时没有哪个老师能让我感到激动与振奋。

汉密尔顿:你那会读现代小说吗?

麦克尤恩:嗯,读过一些。我是高中毕业那年开始读的现代小说——艾丽丝·默多克、威廉·戈尔丁。《麦田里的守望者》是一部非常重要的小说,《第二十二条军规》也是。但总的来说,自从我到了萨塞克斯大学,我就不读了。我觉得自己那会有很多时间,因为我好像比身边大多数人读的书都多,然后我就开始递交高中时写的作文,交之前还会把老师的评语擦掉,然后就不停地得“优秀”。

艾丽丝·默多克(左)

威廉·戈尔丁

汉密尔顿:这些作文在你高中的时候都得什么?

麦克尤恩:良下。

汉密尔顿:所以你那会高高在上,神气活现?

麦克尤恩:还好吧,我只是觉得那边没什么意思。擦不出火花。这导致我对英国文学的热情和理想追求逐渐削弱了,真是走运。

汉密尔顿:你的雄心壮志呢?

麦克尤恩:呃,就那么慢慢地消失了,我甚至都没意识到,但也还没到做什么都可以,就是不想当作家的程度。不过我认识的人都想成为作家。

汉密尔顿:那你那会还在写作吗?

麦克尤恩:写的,到第三年的时候,我已经写了一个舞台剧剧本,还有一个广播剧剧本,还把托马斯·曼的一个短篇小说改编成了电视剧本。但我得说这些都不是约稿,也没被搬上荧幕。举例来说,那个电视剧本,我本以为事情很简单,只需要把它寄给BBC,然后他们就会邮寄给我一张支票。我记得它的开场白是:“黎明。吕贝克市。人群涌过桥身。”这样的开场白拍成电视剧,可能需要两百万英镑的预算。我还开始写小说,我觉得写小说最好的方式就是到一片树林里去,然后就开写。我会到萨塞克斯大学图书馆附近的那片潮湿的小树林里去,然后坐在一根蚂蚁簇拥的原木上开始我的创作。我心想如果我每天写上一页,不到半年就能写完了,然后我就会有一本薄薄的企鹅版小说了。我只是觉得这可能会是一条出路。我天马行空地想了好多个硕士论文主题,不过幸好都被否了。然后在秋季学期即将开始的前一周,我看到东英吉利大学有一个硕士学位允许申请者递交自己创作的小说,而非书面论文。即便只有六分之一的录取比例,我觉得也不失为一次机会……所以就去了。

汉密尔顿:所以在这个阶段,从某种程度上来说,你更致力于小说的写作而非戏剧或诗歌?

麦克尤恩:是的,我确实觉得小说是我能掌控的。诗歌,在我看来,已成了一种模仿性写作,即像其他某些诗人那样写作,而出于某一原因——我也不知道为什么——散文体就不一样了,它仿佛可以给予我某种自主能动的机会,即便我当时只写了两篇小说。

汉密尔顿:你有没有给任何人看过这些早期小说?

麦克尤恩:没有,从来没有。我去了东英吉利大学,并在那里度过了一年美好的时光。事实上,想要达到文学硕士学位的要求是很容易的。首先,全都是与现代小说有关的课程,而且几乎都是大家肯定读过的书:梅勒的、纳博科夫的,等等。但说实在的,我并没读过他们的书——而且几乎没有开设比较文学。所以这一年里的大部分时光,我都是稳坐不动地写小说,写了大概二十五篇。

《伊恩·麦克尤恩访谈录》

莱恩·罗伯茨/编

郭国良/译

上海译文出版社

新媒体编辑:张滢莹

配图:摄图网、出版书影

原标题:《麦克尤恩:回到那个作家可以真正掌控笔下世界的时代》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司