- +1

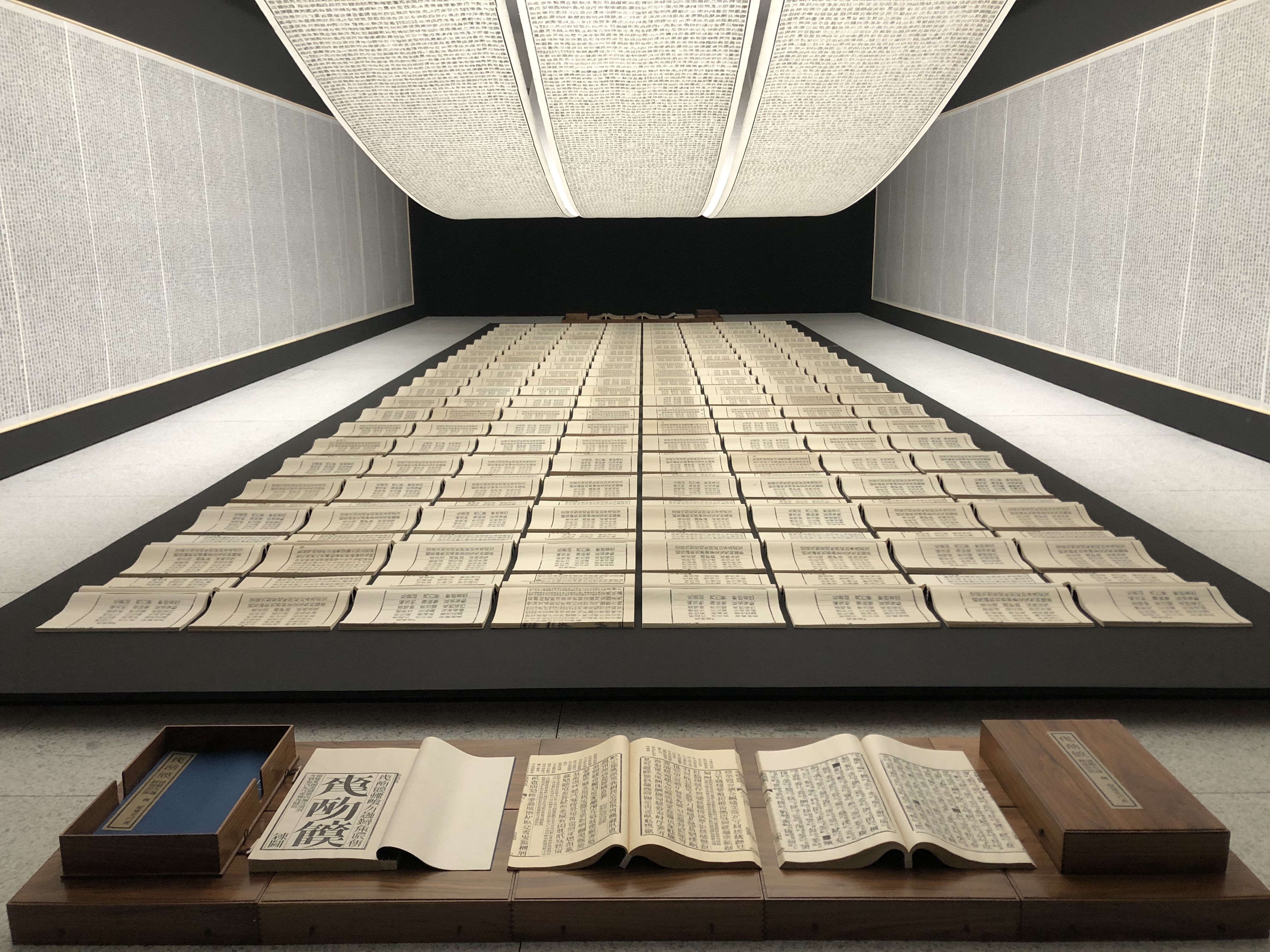

正在消失|书房创世纪

佛教说诸法无常,也即任何事物都没有确凿不易的本质,又说相由心生,也即一切事物都是意识的变现。物理学家也开始怀疑,一致性或者说物质的内在统一,可能只是神经网络在传递和处理信号时普遍存在的延迟效应。在电影里,镜头的运动创造出时间和空间的连续性。如果真实世界是一部永不终结的电影,让镜头运动起来并产生意义的,其实是我们的幻觉。运动并不存在,运动只是信号传递延迟在我们头脑中造成的一种效果。你明白了吗?真实是符号构建的幻觉。

——何塞•理查曼《电子羽毛》

有人预言激进全球化的进程正在遭到地方主义前所未有的阻击。事实是否如此,不是我所能断言。但全球化的脆弱之处,的确就埋伏在一些看起来全球化最成功的地方。一次洲际旅行,就能让人深刻感觉到,支持我们在不同气候、地景、文化和语言之间快速穿梭的事物,都是脆弱的。超音速客机是脆弱的,Booking是脆弱的,PayPal是脆弱的,各种口音的英文也是脆弱的。当然还有比英文更脆弱的沟通方式,比如徐冰说的地书。

地书是图形,不是文字,当然也不是语言,因为地书没有语法。徐冰的目标是用这些通用图形符号创造叙事,也就是要赋予它们语法。这等于创造一种语言,但实际上徐冰用的又都是现成的东西。这就让徐冰在艺术史上占据了一个非常有利的位置。毕竟,杜尚以来,用现成物品创造新的情境,然后在此新情境下讨论何为艺术,以及艺术与其他社会系统的关系,是现代艺术的常见追求。

不同艺术家追求这个目标的方式当然各不相同。徐冰是书斋式的。这不仅表现在徐冰对完整叙事、对小开本印刷品的偏爱上,也表现在徐冰对通过手工雕琢、书写、键盘输入从而输出符号串的过程充满迷恋。他对符号在互动中生成意义的那一瞬间所怀有的激情,远远超过了他运用灯箱、动画和电影这类媒介时所怀有的激情。尽管后面这些媒介通常更强势,更容易把艺术家的思考传递给受众,但意义是被程序事先设定,然后一层不变地单向输出的。

令人感到矛盾的是,对观众参与意义生成,徐冰表现出来的欢迎,又是有限度的。在作品诠释方面,徐冰像讨人嫌的教书先生那样 ,总是忍不住亲自下场,手把手地教人如何握笔,如何运笔,如何结构成字……如果他的作品包含某种荒诞意味,徐冰希望观众能理解荒诞的定义、荒诞的构成、荒诞如何得到展示,而不是让观众置身于无意义或意义冲突的情境,从而通过亲身经历体会到何为荒诞。他对自己的作品有巨细无靡的说明,不但写成标签,还录了音频,可以一边看展,一边扫码收听。这些导览音频由徐冰本人亲自解说,常常包含了“我如何如何”的句式。言传身教,莫过于此。所有作品都来自徐冰的经历,是他对这个世界的受纳、反馈和输出,必须按照他所认可的方式加以理解。这些解说包含了一种心理紧张,说明徐冰警惕并觉得有必要预防作品解释权旁落到观众手中。“作者已死”这种观念,对徐冰来说,是太激进了。

徐冰不但像教书先生,而且像老式的教书先生,身上有一种文人趣味。这种趣味的核心是对符号的迷恋胜过对符号之外世界的关注。这种趣味因为小众,以及入世精神不够,容易受到嘲笑甚至鄙视,但对某些人来说却非如此不可,其中也包含了一些不受人注意的智慧。比如:

(1)符号世界可能并不像柏拉图说的那样,只是真实世界的投影;

(2)相反,真实——也即事物在空间和时间中的连续性,是通过符号建构出来的,并且在符号中才能得以维系;

(3)如果符号与其他事物已经彼此嵌入,无法分割,那符号世界/真实世界的区分就失效了;

(4)只有通过认识符号才能认识世界;

用西班牙裔法国作家何塞•理查曼的话说,真实是符号构建的幻觉。构建方法如下:我们把某种状态指定为真实,把另一种状态指定为虚幻,两者相依相待,失去了一个,另一个也不复存在。这是一种方法论意义上的二元论。就像费尔南迪•索绪尔把作为符号体系的语言建立在能指和所指的区分和结合上。索绪尔说的语言,乃是在言语和书写之外独立存在的逻辑体系。诺曼•乔姆斯基认为,语言存在于语法之中。海德格尔又说,世界栖息在语言中。因此,创造语法乃是和创世类似的工作——只是受造的不是伊甸园,而是一所充满符号的书斋,造物不以创造者为原型,也不以七天为限。

徐冰的创造生涯可分为两个阶段。在成为一个用现成物(地书符号、衣物商标、监控录像素材、灯箱和芥子园画谱)探讨意义生成过程的艺术家之前,徐冰的创作当然有过更传统的早期阶段,“天书”、“A, B,C…”、“英文方块字”主要探讨文字视觉性与意义之间看似稳固实则易碎的关联,非常注重作品呈现的媒介(木版、宣纸)与技术(印刷、书写)。但在“转话”(1996-2006)这个项目中,他对语法的兴趣第一次超过了符号和媒介的兴趣。“转话”的目标是将一个文本在不同语言之间反复翻译,由此见证意义/歧义生成和传递的过程。这个项目可能受到学者刘禾的影响,后者是哥伦比亚大学东亚系教授,徐冰的同时代人。在《跨语际实践》一书中,刘禾讲述了英文译者如何把他们的文化和种族偏见镶嵌在对中文和其他亚洲文字的翻译中,从而在译文中创造了原文所没有的政治意涵。创造性翻译是全球化时代十分瞩目的文化现象,但徐冰在“转话”中的关注点远离关于全球化的伦理讨论,而是带有更强的开放性和游戏色彩。较之刘禾的学术写作,思辨性也更强。“转话”之前,徐冰的关注点在言语,也即沟通的可能性。“转话”之后,创作重心转向语言,也即意义产生的形式特征。此后,随着年岁增长,徐冰对不同媒介在物质/技术层面的差异把握得更加熟练,作品的娱乐性也大为增加。

娱乐性对理解徐冰相当重要。老式塾师喜欢通过文字游戏(主要是对对子),让懵懂学童体会语言生成意义的规则、弹性和边界,徐冰则用青绿山水灯箱、芥子园画谱动画和监控录像素材混剪成的惊悚电影,来演示如何对现有符号进行重新编码,获得新的意义。2003年后的创作“地书”、“小企业七言集”和“文字隐身术”,均属此类带有娱乐性质的编码游戏,包含有相当复杂的社会意识,只是其旨趣是智识上的,不是政治上的。徐冰毕竟是文人,是书斋中的创造者,老式塾师式的知识分子,不是教员式的活动家。对这类人来说,世界可能很小,但书房可以是很大的。

徐冰的语言

2021.12.24-2022.08.23 浦东美术馆

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司