- +1

岛屿人类学漫游︱舟山群岛:人与鱼相互缠绕的历史

从上海去往舟山还没有铁路,一般选择乘坐4-5个小时的大巴。大巴从上海出发,经过嘉兴后驶入渐变彩虹色的杭州湾跨海大桥,经过整座大桥需要近半个小时,足以令人饱览一番海景。下桥经过宁波慈溪之后,地形发生变化,从之前的平原转变成丘陵地带,窗外出现令人心旷神怡的山色,大巴也开始不断地钻山洞。最后再经过几座连接岛屿和陆地的桥,便进入了中国最大的群岛——舟山群岛。

朱家尖岛沙滩

元大德《昌国州图志》中记载:“舟山,在州之南,有山翼如枕海之湄,以舟聚之,故名舟山。”朱家尖蜈蚣峙码头候船厅的一座巨型根雕似乎以壮观的形象注释了这句话:一座座山岛耸立在波涛翻涌的海面上,一艘艘载满了人的航船在海上和山沿行驶着。可以说舟山到处跳动着“山”与“海”的元素,在当地地名中,以“山”、“峙”、“岙”、“岛”、“礁”和“海”、“洋”、“泽”、“泗”、“滩”为名的居多,拜访各地随意跃入眼帘的就是一派壮丽的山海景观。而一碗盛满马鲛鱼、红头虾和排骨的舟山海鲜面又以其浓郁鲜美的味觉讲述着海陆交汇的故事。对于研究海洋文化的人类学者而言,这里真是一处得天独厚的场地。

山海景观(作者摄)

舟山海鲜面(作者摄)

我的研究关注的是人与鱼的故事。舟山渔场位于高盐、低盐水系和寒、暖流的交汇处,也是长江、钱塘江、甬江的入海处,水质肥沃、饵料充足,鱼类资源非常丰富。1989年出版的《舟山渔志》上如此描述:“渔场上岛屿星罗棋布,把一片汪洋划分成各种潮流缓急不同、水色清浊不一、盐度高低不等、水深各异、底质有别、水温不等的各个海域,因而有利于各种不同的鱼类根据自身的不同要求,在不同的季节到各个适宜的海区进行产卵、索饵、栖息、成长。”读完这段话,有一种“万类霜天竞自由”之感。长期生活在这片海域的舟山渔民掌握了不同鱼类的活动规律,根据不同季节的“渔汛”来安排捕捞,反映了人类对于海洋和鱼类的某种适应。嵊山岛的老渔民告诉我们:“(我们原来)每年清明时开始捕小黄鱼,4月半至6月捕墨鱼,从立夏开始夏秋捕大黄鱼,9月开始到冬季捕带鱼。每一种鱼都是捕两个多月。捕鱼也分大年小年,一般鱼是一年多一年少。”

穆盛博(Micah S. Muscolino)的《近代中国的渔业战争和环境变化》对于舟山渔业史作了一些研究。明清时期舟山曾有几次海禁和内徙,1686年海禁重开之后,舟山渔场经历了一个复兴和发展的过程。来自淮、浙、闽、广的移民进入舟山,从事渔业活动。但是这些渔民并没有像香港和广东社会底层的疍民一样终日生活在连家船上,而是进行季节性的迁徙,捕鱼成为家庭多元化经济策略的一部分。例如宁波东钱湖附近的家庭,男人一年有8个月时间在大对船上捕鱼,女人在家务农和收拾家务。

从1730年至1850年左右,季节性迁徙的移民逐渐开始在舟山定居,并且向更小、更偏远的岛屿扩张。19世纪50年代以后,来自福建和浙江瑞安、鄞县的渔民开始在群岛东边的外沿岛屿——中街山列岛定居。19世纪下半叶,来自温州、台州和宁波的渔户一路向北抵达了舟山群岛最北端的嵊泗列岛。

舟山渔场早在宋元时期就开始商品化生产,附近城市宁波、杭州、上海等成为其水产品的主要市场,也出现了提供贷款和收购渔获的渔行。而19世纪之后的移民定居潮又极大地促进了渔场开发和市场投资。例如1917年佘山渔场的发现,使春汛成为舟山的一个主要汛期,渔业产量大大增加,同时也使沈家门成为主要的水产品集散地,一跃而成为全国著名的渔港。当时许多银行在舟山各地设立了分行和办事机构,民族资本大大增加了对舟山渔业的投资。

民国以来,国家加强了对渔业的控制,使其产出最大化,加速了舟山渔业现代化的进程,这也是历史学家杜赞奇(Prasenjit Duara)所说的“国家的内卷化”在渔业领域的体现。穆盛博认为,现代国家一方面利用渔业法律和政策手段加强对渔业的管理,另一方面也注重吸收一批留日的渔业专家的科学技术知识,以提高渔业产量。1949年以后,渔业的现代化进程进一步推进,全国普遍设立水产行政机构以及渔业公司,取代了原来的渔行。统购统销制度的建立使得渔贷、渔价、产品运销和加工等方面发生了根本性的变化。除此之外,通过户口制度和合作化运动,将劳动力集中起来,延长出海时间,加强动员激励,改进捕捞技术,从而大大增加了捕捞强度。那时提倡的是“早出晚归勤下网”、“捕得越多越好,越多越光荣。”

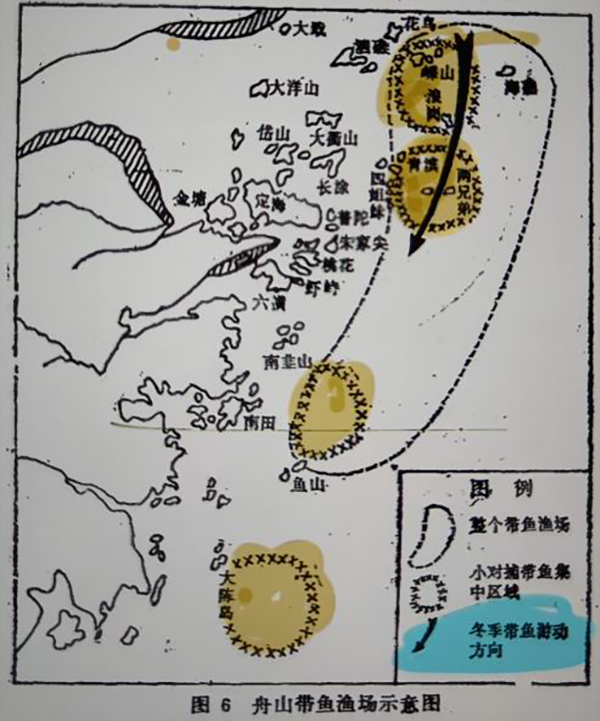

回顾年轻时候的捕捞生活,许多舟山老渔民对每年“冬汛”追捕带鱼记忆犹新。每年冬季的带鱼,为了追逐白米虾,自北向南洄游,游到浙闽交界的温州,就转向太平洋。舟山渔民从冬季的11月份到第二年的2月,坐船跟随洄游路线追捕带鱼,足有3、4个月的时间,年年如此。东极岛的徐伯伯回忆道:

“每年冬季带鱼汛时,沈家门、嵊泗都成立了指挥部,人们立冬前后先到嵊泗捕捞,然后顺着带鱼的洄游向南,冬至的时候到东极岛附近,再继续向南到石浦和大陈渔场。在东极岛附近捕捞的时候也不让回家的,一般过年会在大陈过,上面会发放猪肉、白糖、年糕。”

捕捞带鱼和黄鱼所使用的船是“对网船”,公母一对,一共32人。公的叫“网船”,是装网具的船,有24人左右。母的叫“偎船”,小一点,不装渔网,用来配对,上面有8人左右。据老渔民说,这种作业方式是最辛苦的,整天整夜地下网、起网不停歇,5、6天没有觉睡是常事。只有风浪来了,才有一点时间休息。

“大集体”时代舟山的鱼类资源还是比较丰富的,许多老渔民说那时捕鱼常常一网捕上来就是400担、500担鱼,一担鱼100斤,一网就是四五万斤。运气好的时候一网上来1000多担甚至几千担也是可能的,因此“一网上来大黄鱼10万斤”的说法并非虚言。当时岛上码头都堆满了鱼。捕捞墨鱼的季节,“山上的石头上面晒满了墨鱼”。鱼的产量很高然而价格非常便宜,大、小黄鱼0.14元、0.15元一斤,墨鱼几分钱一斤,捕捞上来的鱼都卖给国家。

由于人们使用越来越发达的捕捞工具如帆张网、鱼类探测仪等,加上连年的过度捕捞,舟山的鱼类资源遭受了毁灭性的打击。20世纪70年代后期,以大黄鱼、小黄鱼、墨鱼、带鱼为代表的渔业资源锐减,舟山渔场已经无法见到“渔汛”。1999年出版的《浙江省水产志》上对于野生大黄鱼的“绝迹”有如下记载:

1974年春,全省近2000对机帆船赶赴江外渔场、舟外渔场(所谓“中央渔场”),捕捞越冬大黄鱼,使该年度大黄鱼产量从1973年的10.21万吨,猛增到16.81万吨,增加64.6%。对这一事件,广大渔民、干部和科技人员是有不同看法的。事实上,自1975年起大黄鱼产量逐年锐减,1978年仅为5.87万吨。大黄鱼资源从此一蹶不振。

舟山渔场“冬汛”带鱼的洄游路线(图片来源:《舟山渔志》)

“网船”上起网(作者摄)

码头上堆满了鱼(作者摄)

由于经济发展的需求更为迫切,鱼类资源的锐减在当时并没有引起人们的警觉。渔业政策上倡导“进一步开发海洋资源,发展海洋经济。”改革开放后,渔业的生产责任制面临改革,舟山渔民们于是纷纷造船下海“单干”。1982年,青浜岛的赵伯伯36岁,勇于尝试的他顶着压力花1000元钱造了一艘3马力的小船率先下海,他说这是“东极第一只”!这艘船开了10年,让他每年能挣到好几万元,因此他直到现在也无法忘记。他认为渔民们真正发家致富是在邓小平时代。

不过在上世纪80-90年代,海里多的不再是鱼,而是虾,包括红头虾、对虾、滑皮虾、草皮虾等等。鱼类资源锐减之后其捕食对象虾蟹大量出现,而渔民们从高营养级继续向低营养级的海洋生物进行捕捞。老渔民们说那时一网能捕捞300-400斤,甚至400-500斤虾。一年捕虾下来收获好的渔民能挣到6-7万元利润。捕虾终于带来了渔民的富裕和生活的改善,而这也是海洋渔业最后短暂的繁荣期。富裕起来的渔民纷纷开始造房,1980年代舟山许多岛上兴起了“造房热”,坚固美观的二层小楼栋栋拔地而起,形成了热闹繁荣的渔村。东极岛的徐伯伯说:

我们家的房子是1984年造的,花费了5万元。当时从东福山岛买石块,从沈家门买红砖和沙子,没有雇工,邻里之间相互帮忙,将建筑材料背上来。以前的房子是茅草或者木制的,怕台风。现在水泥和混凝土的,不怕台风。

造船下海“单干”的赵伯伯(作者摄)

然而好景不长,到1990年代中期左右,近海渔业资源基本枯竭。从这时起国家陆续出台各种渔业资源保护和渔民转产转业政策,如1990年代中期开始提出“季节性休渔和禁渔区”政策,1999年的海洋渔业“零增长”和2000年的“负增长”政策,2002年开始的“减船转产”,舟山自2000年以来开始实施“小岛迁、大岛建”的移民项目等。

随着渔业资源的枯竭,刚刚富裕和热闹起来的渔村迅速人去楼空。嵊山岛的后头湾村在1980年代是岛上居民居住的主要区域之一,鼎盛时期所辖人口超过3000人,其繁华景象号称嵊山的“小台湾”。村里的二层小楼,大多是1980年代渔业兴盛时建造的。2002年后头湾村整体搬迁后,村里只留下了石头房、沟渠、废弃的学校。年复一年,墙垣上、屋檐下、绿树旁,爬山虎悄然占据了整个村庄,也给外人带来了许多的想象,将这里称为绿野仙踪、童话世界、充满神秘气息的“无人村”、“鬼村”等,现在这里也被开发成了一处旅游景点。

陆域面积仅为1.41平方公里的青浜岛在人口最多时有4000多人,现在只有1000多人在籍,夏季居住大约只有200-300人。过年时人们都去沈家门居住,岛上人最少,大约只有10多个人。岛上依山所建的房屋从海上看去比较壮观,被称为“海上布达拉宫”,但里面大多已无人居住。随着人口的锐减,岛屿的行政区划也发生调整。过去青浜岛包含4个村,是乡政府所在地,现在这里隶属东极镇东极村下面的青浜岛,连一个独立的村也算不上了。约翰·吉利斯(John R. Gillis)在《人类的海岸:一部历史》中写道:“渔村是因追逐鱼群而‘不断流动的社区’。它们的命运跌宕起伏,就像其赖以生存的猎物一样行踪不定。”舟山群岛上的许多渔村也是如此。

嵊山岛后头湾村

后头湾村近景

在2022年初的舟山之行中,我拜访了舟山市绿色海洋生态促进中心(GMC)。这是一家由退休海洋产业专家和热心公益的实业家共同发起成立的非营利性、智库型社会公益组织。2021年,在阿拉善基金会(SEE)的支持下,他们拍摄了纪录片《渔场幽灵:舟山沿岸局部典型水域水下弃置渔具调查实录》。在数量巨大的海洋垃圾中,50%是一次性塑料,还有27%是被弃置的渔具一类相关物品,包括废弃流刺网、蟹笼壶、石流网、拖网等。渔民在捕捞时一般会回收和重复利用网具,但是当它被海底障碍物勾挂,或是遇到强风或强流,他们才会选择丢弃。一张被弃置在海底的渔网,会形成“海底牢笼”,缠住和杀光一片礁区的海洋生物,因此它本身构成了对海洋生态的巨大威胁。同时,随着岁月更替不断地在水下累积,海底废弃渔网也以一种特别的方式记录了人与鱼长期以来的关系历史。

GMC拍摄的纪录片《渔场幽灵》

2022年初,还有一则消息在网上被刷屏。1月14日,浙江象山石浦镇东门渔村一渔船在东海一网捕获2000余公斤野生大黄鱼,两天后这些大黄鱼以957万元的高价成交。起网几千斤大黄鱼时入眼一片金黄,耳边听到的是“咕咕咕”的叫声。如此场景,人们已经许多年没有经历过了,可谓如梦似幻、似曾相识。《舟山日报》以《半个世纪后,大黄鱼又回家了!》这样亲切的标题作了报道。野生大黄鱼群的再现,是近几十年来人类实施禁渔休渔、增殖放流、人工鱼礁等资源修复工程的结果。面对来之不易的成果,许多人也呼吁尽快立法,加大执法力度,实施野生大黄鱼限额制、定额制捕捞,增强保护意识,切莫再走一网打尽的老路。

从17世纪舟山群岛开始出现移民潮,到20世纪末随着鱼类资源的枯竭人走岛空,再到最近的“大黄鱼回家”,人与鱼的缠绕关系不断地经历着调整和变化。也许人类曾经一度以为自己是“大海的主人”,但是历史上惨痛的教训迫使他们不得不抛弃这种幻象。在如今这个全球生态危机的时代,越来越多的人意识到,没有独立于人类而存在的自然,人类与其他物种的关系早已是缠绕的、不稳定的和共构的。我们需要做的,是摆脱历史上长期占主导的人类中心主义,关注其他物种,小心翼翼地观察、感知、探索、调整,在“适应自然”和“改造自然”的两极之中寻求合适的平衡地带,探索一条共同生存的新出路。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司