- +1

赵刚︱乾隆、嘉庆之际一个藏书家的生活和思想世界

清代是中国藏书史上的一个高潮,而乾隆、嘉庆时代又是这一高潮的顶端。乾嘉时代出现过一批知名的藏书家。他们收藏和校勘整理的典籍,不少至今仍泽被学界。不过,这些藏书家,除了收藏和批校的典籍及各类题跋外,很少留下其他的记录,展示他们的收藏生涯以及此外的生活、心态、思想和社交往来。他们的著述多数都已消失在历史尘埃之中,幸存于世的可谓寥寥无几。即使是存世的,也以抄本或善本的形式,保存于私家或国立的图书馆善本库中,让人常生可望不可及的慨叹。

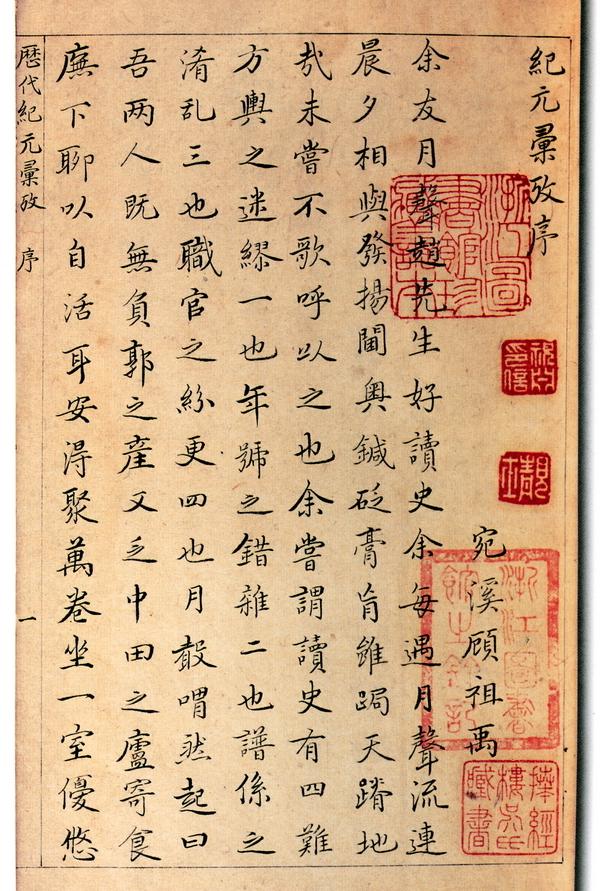

在这些难得一见的著作中,有一部就是吴骞留下的日记。该书一直没有付梓刊行,以抄本的形式流传,部分散佚,部分现存北京和上海的图书馆。最近,张昊苏和杨洪升两位学者把这部日记的幸存部分集为一书,整理标点,名之为《吴兔床日记》,收入“中国近现代稀见史料丛刊”,由凤凰出版社出版。无论从学术研究还是图书收藏的角度而言,这都是积功德的盛举,值得向整理者和出版者道谢。

吴骞与《吴兔床日记》

吴骞(1733-1813)是乾嘉时代著名的藏书家和学者,与当时另一藏书家黄丕烈齐名。他曾立志收尽元代刻本,为书斋取名“千元十驾”,足见其收藏之雄心。他的万卷藏书不仅声震江南学界,甚至远播京师。他的好友秦瀛在京为官,“会晤阳羡人,无不知吴兔床者”,因而为诗向他祝贺。他收到秦诗后非常高兴,特意全文抄入日记之中(页206)。

在笔者看来,这部日记的价值,与其说呈现作者的藏书建树,还不如说展示了他藏书之外的生活世界——一个更值得研究十八世纪士人心态、嗜好与品味的学者关注的世界。日记虽然对吴骞成为藏书家的成长轨迹记录得不多,却呈现了他不同的生活面向:深爱儿女的父亲,疼怜妻子的丈夫,富有同情心和责任感,却又不无清高的乡绅。他处江湖之远而对庙堂之高严肃、认真且成熟、有节制的关怀,他对生活长盛不衰的热忱和好奇心,他在一片空洞玄虚、误国误民的指责声中,对宋明理学体系不失独立思考的尊重和接纳。这些触动我们心弦的历史片断,也只有在这部日记才能看到。

《吴兔床日记》始于乾隆四十五年,也就是他四十三岁时,终于他去世的前一年,嘉庆十七年。这还不包括散佚部分。三十年不缀,可见作者的毅力和坚韧。书中有一些收书、藏书的记录。例如,乾隆四十八年十月十四日,“苕估持《唐音七签》求售”(页12)。同年十一月初十日,“书估张良甫来,有宋本《说苑》,乃咸淳乙丑镇江府学教授李士忱刊本……予以宋椠《传灯录》、明刻朱克升《诗传疏义》易之”(页14)。同年腊月十三日,“阊门见王后海评《容斋五笔》,多相驳正……宋椠祝和父《舆地胜览》七十卷,亦见于吴门”(页16)。同月十五日,“于吴门得宋雕《周益公书稿》,宋刻精雕”(页16)。同月廿二日,“忆在吴书肆见敖继公《仪礼集说》,刻印俱善,缺页俱补抄,惜未购之”(页17)。乾隆五十年四月初三日,“至吴门,暮抵虎璆,遇书估舟,有写本《徐霞客游记》,甚佳,王后海茂才校本也”(页39)。“嘉庆十一年十一月朔日,有苕估(按:‘苕’系苏州代称,此处指苏州商人)携李映碧清抄本《姓氏札记》二十余册”;“嘉庆十四年十月二十一日,“偶读归愚宗伯诗,有《客中生日》一首”(页214)。嘉庆十五年八月初四日,“梅史自虞山书院归,过访,并以河东君初访半野堂小像见遗,乃毕琛新摹本也。按:蘼芜以崇祯庚辰访虞山于半野堂,有诗,虞山次韵和之,载集中”(页226)。

这最后一条材料中的“河东君”,是晚明江南名妓柳如是;“虞山次韵和之,载集中”之“虞山”是乾隆帝从统治中期就痛骂不已的钱谦益,“集”则是乾隆帝下令禁毁的钱氏诗文集《牧斋初学集》。该书卷帙浩繁,吴氏竟能知道其中载有钱柳唱和诗文,足见他不仅藏有此书,而且精熟其内容。不过,在钱著遭厉禁的乾隆时代,吴读钱氏诗文,定是避开他人耳目。黄裳先生曾提及清人雪夜闭门读禁书的景象,其中当亦包括吴骞。

这些材料都是研究乾嘉时代江南出版藏书史很有意义的一手材料。特别是最后三条,更能反映出嘉庆亲政放弃大规模文字狱和图书禁毁政策后,出版文化界逐步宽松、禁书复出的趋势。在乾隆朝中后期的文字狱狂潮之中,钱谦益、李清和沈德潜的遗著,都蒙受严厉禁毁的噩运。钱谦益身为明朝显宦又投降清朝,是乾隆痛责不遗余力的贰臣。李清生于明清之际,出仕南明弘光政权,对清朝贬斥有加,其著述自然是禁止流传的。而沈德潜则因为在所编选诗集中收录了钱谦益的诗而受到乾隆的痛责。他在乾隆注意到这些诗文之前已经去世。但是,乾隆并未因此轻易放过他。他的著述被下令禁毁,本人也险遭抛坟掘墓的恶运。

当然,到了乾隆朝最后十年,随着湖南苗民大暴动和川陕白莲教大规模民变,乾隆本人已经没有更多心力再去推进文字狱这一恶政。嘉庆亲政后更是明令禁止把士大夫诗词文赋中的牢骚不满等同于反叛谋逆。伴随着这些政策调整,各种长期受禁的图书逐步地回到士大夫的书桌上。当然,这是一个相对迟缓的过程,如同王汎森先生最近所指出的那样,一直要到清末才最终完成。不过,吴骞敢在日记中欲说还休地提到钱谦益、李清和沈德潜的著作,就是这种松动和转变不易察觉的信号。当然,如下所述,吴这么做,与他对乾嘉之际政局变化的关注是分不开的。

不过,即使如此有价值的收藏史史料,其数量和整个日记的篇幅看仍然是不成比例。而且,从乾隆后期到嘉庆年间,日记中有关收书和藏书的记录呈递减之势。因此,要了解吴骞藏书生涯和成就,仅靠此书是不够的,还要参考他的《拜经楼藏书题跋记》。该书对他收藏的各类珍本及其来历,有更详实的记录。但是,若把这部日记看成一位生活于清朝从全盛向衰落转变的时代的藏书家的生活、思想和心态的记录,其学术价值就不言而喻了。而且,他清雅简洁的文辞、感情深挚的笔触,进一步缩短了他生活的世界和我们这个时代的距离。

吴骞的家庭生活

吴的日记告诉我们,作为父亲,吴骞既有幸福的感受,又有许多不幸的体验。他终身未入科场,但他深知科举对一个人功名前途的重要性,因此,他身为人父,自然为儿孙在科场的经历而时忧时乐。乾隆五十一年九月,在一次考试中,考官开始相中他儿子的考卷,准备列入榜首,不料另一位考官却看中一位韩姓考生的卷子,列为头名。他在日记中写道,“至初六日,竟以韩为解首”(页48)。一个“竟”字,尽显愤懑不平之意。乾隆五十二年,次子“补杭府诸生”(页52),他高兴之余,记入当日日记。他不仅关心自己儿子,就连儿媳这个在传统家庭中遭受排斥的角色,也挂念于心。嘉庆二年是他大儿媳妇四十生日。他在日记感慨道:“媳自结缡至予家,盖二十年矣。”(页120)关怀之意,尽在其中。有这样一位公公,长媳的二十年岁月,或许不至于为传统礼教束缚得那么阴冷。

吴骞自己有三个女儿,一个女儿身患残疾,两个女儿相继病逝。他三女儿肝病初起时,病情不显,想邀请他来家小聚。他因祭祀祖墓没有成行。让他完全没有想到的是,几天之后,女婿告知妻子病重并旋即去世了。他闻讯后可谓痛断肝肠,在日记悲恸地写道:“午刻惊闻三女讣闻,以昨酉刻卒,几欲自投于地。呜呼伤哉。忆十四日之晨,女留予在盐度中秋,予以时享当归,不意遂成永诀,哀哉。”后来,他专门到女儿在海盐的家,“哭三女于三思堂”(页157)。寥寥数语,满含对女儿无尽的疼爱。

吴骞所处的时代,即使是士大夫家庭,医药条件也是非常有限的,儿童的死亡率很高。他自己就有十二个子女不幸早夭。吴后来把他们的遗骸集中起来安葬,并在日记中记录了他们的名字和生母,以及自己撰写的墓铭。他的墓铭情深意切地写道:“耕烟之南,望而可抚,惟尔诸殇,永安斯土。”(页179)

吴骞晚年经历的最大不幸可能是妻子的病逝。他的妻子非常孝顺,每逢公公的生日,都要到家庙上香祭拜(页118)。他和妻子琴瑟相和,时常“携酒同乐”。据他的日记,乾隆五十五年八月他妻子六十生辰时,他特意召集家小,为其祝寿(页77)。他在日记中对妻子从病重到去世到三七之日哀悼,都有记录。他在妻子病中,曾特意为她绘制画像。这幅像究竟是他自己绘制的,还是请人画,他未提及。不过,画像质量让他极为满意,据他称“颇得神理”。可惜的是,这幅遗像后来在装裱时却为“裱家所毁”,让他“怅恨久之”(页120)。这“怅恨”的背面,就是对妻子深切的眷爱、体贴和思念。

吴骞因病早年就弃科举。不过,他也无需像当日众多读书人一样靠读书中举求取富贵。从他的日记看,他从乃父那里继承一笔相当丰厚的产业,有自己的宅院,有众多的仆人,有富足的生活。嘉庆十七年六月初二,有小偷进了他的宅院,“窃去金腿十蹄,”他在日记中不由得感慨,“老人常膳为之一空矣”(页248)。在乾隆、嘉庆之际,许多学者别说火腿,就是一日三餐常有不济之忧(比吴氏稍后的学者沈垚在其书信中常有此叹,有兴趣读者可参看刘承幹编《嘉业堂丛书》本沈垚《落帆楼文集》所收有关信函)。而吴氏却可以之为每日饮食必备之物,可见其财力之富厚。

有了这份产业,他既可积书万卷,还能读书闲居、四处游历,广交学界名流,跻身地方士绅之列。不过,他虽然财力雄厚,却是位富有同情心和责任感的地方绅士。他家自制有仙蒲五汁丸,据他在日记中很自豪地说,“予家合此,施送垂五十年,甚验。”(页202)他自己也遵循家训,继续制造,免费向穷人发放。他遇到灾荒,就和其他士绅实粥救济。乾隆六十年二月闰月朔日,他因“岁歉,约里中同志为粥饲饿者。是日为始,每日自辰迄申,凡大小二千余口”,开始时煮粥技术不高,“不成,于三带设灶口一坛。是日粥颇香稠,领者无不欢抃”(页106-107)。看来,他不仅关注灾民有无吃食,还很关注救济饭食的质量,其宅心仁厚可见一斑。

吴骞绝意科场,自然也不会有出仕之念。不过远处江湖并非就是捐弃家国关怀。当然,他的家乡海宁虽是人文胜地,相对于遥远的北国京师,似乎是政治信息相对闭塞之地,但从他的日记看,这也未必。乾嘉之际一系列事变,特别是和文化人自身命运有关连的大事,都迅速传到了这位江南藏书家的耳里,进入日记之中。嘉庆帝弛禁文字狱就是一例。

吴骞日记中所见的文字狱

嘉庆四年,乾隆病逝,嘉庆帝亲政,和坤被捕,政坛一夜惊变。不过,对于文化人和藏书家们,最重要的则是前朝禁书文字狱如何走向,这是关乎文人学者在长时期文禁高压后可否松口气的关键性政策变化。如前所述,文禁到乾隆末期已经开始缓和,但是,新皇执政,是严是松,人们都在关注等待紫禁城新主人给出的答案。嘉庆虽然清楚文字狱的恶果,但也不想一夜掀翻乃父的遗产,招致不孝的罪名。

嘉庆另辟蹊径,从文人言辞不得比照谋逆的小处切入,扭转文化政策的大格局。乾隆帝看不得文人写作的牢骚话头,总是和大逆谋反联系起来。到后来,为了惩处方便,干脆在法律上将前者比照为后者。这样一来,除非缄口不言,否则,一有形诸笔墨的牢骚之语,就成反叛的罪证。这就成为乾隆朝文字狱泛滥的一个法律依据。嘉庆帝亲政不久,就立即废除了这一政策,下令重审有关文字狱牵连者。他特别强调“以笔墨之不检,至与叛逆同科”的后果是“即开告讦之端,复失情法之当”,故决心予以纠正。这道诏书在某种意义上,基本上堵死了各级官僚和下层民众告发追究文人的偶发不敬之词的通道,把发牢骚的权利归还了文人。

对这样的政策转变,吴骞心中肯定是欢欣鼓舞的。他把整个诏书一字不落地抄入嘉庆四年三月二十八日的日记中,包括篇首的“奉上谕”的格式语(页135-136)。这类抄录,在其日记中是很少见的,可见他的关注和兴奋。这样的态度也是可以理解的。一个像吴骞这样以藏书写文为生涯的文人,还又什么比不再过分顾忌别人随时可能的揭发和检举而更感畅快的。当然,吴并没有天真到百分之百地相信皇帝的许诺,因此,他只抄不议,借皇帝的嘴,表述自己的看法。

这就提出另一问题,他是从哪里得到这份诏书上的内容呢?渠道之一很可能就是邸报(也称邸抄)。吴的日记有多处提及邸抄,如嘉庆十年十二月除夕日记转录邸报中的皇帝上谕“奉十一月二十六日(邸抄—小字—引者注)上谕(页189)。他有时在日记转录其中的新闻。嘉庆十六年农历二月十五,“邸抄有广西宜山县寿民,年一百四十二岁”(页234)。皇帝上谕是十一月底发出来,吴十二月底就见到并抄入日记。这样的信息传播速度,虽然和网络传递无法相比,但考虑到海宁和北京数千里的距离,在十八世纪也是相当之快。看来,吴是有读邸报的习惯,碰到重要或有趣的新闻,就摘入日记之中。可惜,吴这类摘录太少,不能给我们提供他读报的更多细节。

朴学与理学并重的思想世界

从吴的日记看,他对自己所处时代基本是心满意足的。日记多次提到“太平景象”。如乾隆四十五年三月初二,他在日记中写到,“与河庄同出庆春门观秋千,游人甚众。杭城内外连夕张灯,诚盛平乐事云”(页5)。乾隆五十五年三月初六,他在日记中写道,“年例赛会,今年特盛,亦太平景象也”(页72)。同年八月十三日,“皇上八旬万寿,阖城欢庆。大街自白马庙至武林门,连旬灯火,百戏俱集,正千古盛事也”(页77)。当然,这不是说他没有不满。例如,他对雍正乾隆以来处理官吏以罚代惩的方法甚不以为然。他在嘉庆十六年五月初九日记中,收入好友及高官王昶的一首诗歌。王诗感慨自己离开云南旧职已经十五年,还得变卖自己房产,偿还在任时的欠款。结果,人到晚年,竟然无居留之所,只好到族内宗祠找一偏房安身。吴对王诗没有过多的评论,只言“时以滇藩追锾孔急,故并旧宅而捐之也”(页238)。字里行间还是能感受到他的反感和不齿。

另一处让他不甚惬意的是士林学风。读完吴的日记,令我吃惊的是吴对刘宗周、陈榷、张履祥等一批浙东理学大儒的关注。按理说,吴只是一藏书家,而且和当日考据正统派钱大昕来往甚多,似乎并没有理由和动力去关注这些康乾以来为包括钱在内的学界主流斥为空疏的阳明学脉。但是,吴在日记中不仅多次提及他们,还抄录他们学术观点,甚至整段抄录明季巨儒刘宗周的论学要言(页69)。针对刘同时代学者陈榷对刘宗周的非议,他还认为那是陈的误解(页36)。此外,他的日记中还提及和友人一同欣赏朱熹《四书集注》残存的手稿(页35)。他在乾隆五十四年十二月十八日的日记中还全文抄录明代学者及书法家祝允明给乃弟的一封信。祝在信中特别谈及理学修养的魅力:“近来病体虽进,自觉理义悦心,极世间富贵荣华,总不如我本地风光……凡有待于外来者,都不是我实身受用处。为名为利,其丧失本心一也。”吴抄录之余,很罕见地加了几句评语,称此信“多见道真[切]语,学者宜书一通,置之左右”(页66-67)。看了这段评语,再看他在其藏书题跋中随处可见的考证,二者差别之大让人很难相信这出自同一人之手。后者详实让人想到乾嘉时代的朴学主流,前者则是典型的理学实践。在乾隆时代,这两者是水火不相容的。在朴学家看来,祝允明理义悦心之类的理学内省之道,纯粹是虚无缥缈的佛老异端的变种,儒学真谛只有透过音韵训诂才能得到。而吴却建议把它写成座右铭,置之左右,随时模仿,这显然是不满于汉学路数之后才做的选择。

有趣的是,吴的好友钱大昕也有类似的看法。前日,笔者看到他为王阳明一篇手迹所写的跋语。其中赞扬阳明学兼本末,有体有用,和钱氏在其他著作中批评理学空疏的立场大相径庭,可见他对汉学、宋学的看法也经历了重要变化。把吴和钱的观点结合起来,再来看嘉庆初年方东树《汉学商兑》对理学的高扬和汉学的批判,以及随之产生的巨大反响,就会发现它的出现不只是方个人冲动的结果,更有其深厚的历史背景。方不过是用一种略显偏激的方式,讲出许多人早已蕴集于心、但又不敢讲或不愿意公开讲出来的不满和顾虑。

当然,吴虽偏好理学,却绝不是一个绝情寡欲,不近人情的呆书生。相反,他是一位充满好奇心和生活趣味的学人。乾隆五十六年十二月初五日,海宁海边出现了搁浅的“海鳅”(可能是我们常听说的搁浅的鲸鱼),他听闻后会有声有色地录入日记中,“有海鳅五,尾一渔舟而来……其一大者,误入沙滩,遂不能退。潮退,滨海之人,远近聚观。鳅长十数丈,皮黑无鳞,人竞脔之。一、二日,肉尽,仅存枯骨……所割肉味颇美,初每斤八文,既卖至三十余文,亦有食之而死者”(页44)。附近的庙里来了演戏的,他会兴致盎然地观看一番,然后在日记中意犹未尽地写道,“兴福庙前演剧,观移时”(页242)。儿辈为自己设宴庆祝,他在日记中欣然记下:“是夕儿辈置酒,与蓉敷、蒙武、三容叔甥及外内孙辈称觞,夜分始罢。登东楼,月色方升,照室中如春秋良夜。”(页252)嘉庆九年除夕,他自绘《家山白鹤图》成,召集全家老幼喝酒庆祝,“夜分始罢”(页179)。

简言之,如果我们想要了解乾隆、嘉庆之际对考据学批评的深度和广度,方东树《汉学商兑》自然是首选读物,但是,若想了解当日既不完全满足于现状,又不肯站出来大声疾呼的沉默多数人的内心深处的想法,以及他们的生活世界,《吴兔床日记》无疑是一个很好的切入点,这大概就是该日记的学术魅力之所在。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司