- +1

寻找父亲70年,我才发现他是周恩来的得意门生 | 请别忘记我19

原创 萝卜头666 真实战争故事

大家好,我是罗伯特刘。

小时候我们大都听过奶奶讲故事,但你会好奇故事后来怎么样了吗?

管十三的奶奶对他讲过,她年轻时有次眼睛发炎疼了几个月,没药可治,夜不能寐。

后来回娘家时,族亲的一个“胡军长”给了她一个白色小药丸,吃完第二天就退了肿。

这个救了奶奶的“胡军长”,是黄埔军校四期的优秀学员,还与当时军校的政治部主任周恩来合过影。

但是他回村后,却不受待见,说他官太大抢了村民的风水。“胡军长”也一夜之间失踪了,他的孩子散落各地。

奶奶的故事本来已成久远的回忆,但一个偶然的原因,管十三的记忆被撩拨了起来。

他一番努力,竟然找到了军长的儿子。管十三把电话打过去的时,对方一接通就哽咽了,说——

这么多年,终于有人找他了。

睡梦中我越来越冷,周身被冰冻,双脚像是落入了冰窖,突然感到大腿一阵刺痛。

原来是婶婶掐了我一把,把我叫醒。

“又尿床了,叫少喝点咸菜汤,像命一样的,真是好久没吃过盐了,晚上又没法睡了!”婶婶对叔叔抱怨着。

叔叔姓叶,是父亲的表弟,在外面做过生意,年轻时是福建南平浙江商会会长,前面娶了两任妻子,都过世了,只留下三个女儿。

抗战胜利后,叔叔回到庆元老家发竹村,娶了丧偶的婶婶。他们婚后也没有生过孩子,于是把6岁的我领养回来。

我刚开始只是喊他们“叔叔,婶婶”。后来,人家告诉我,要叫“爸爸,妈妈”。

叫是叫了,可我心底总是疑惑,我真正的爸爸妈妈,到哪去了呢?

在我模糊的印象里,父亲是军官,有次我们村来了抽壮丁的人,他还穿上将官服在路口呵斥对方不允许在我们村抓壮丁。

至于妈妈的样子则完全想不起了。1950年的腊月,父亲带着我和两个哥哥,还有妹妹,去山上祭拜我的母亲。

只知道她是一个来自浙江后移居上海的大户人家小姐,叫蒋秀珍。母亲在生下妹妹后,因为营养不良当年冬月就去世了。

在母亲整个月子期间,就只有父亲赊来的三斤肉。我们哥几个不懂事,还吃了一大半。

二哥拎着纸钱在最前面,父亲抱着妹妹扛着锄头跟着,我和大哥在父亲的后面。妹妹趴在父亲的肩膀上,好奇地探出头,看着周围山野里的一切。

燃起的纸钱一股青烟直冲云霄, “咕咕——咕咕”的鸟鸣声让山野愈发静谧,一片肃杀之气。

这是我们一家人最后一次团聚在一起,父亲似乎有预感,前两天人家叫他去登记名册,所以他在腊月初八就带着我们祭拜了母亲。

过了两天,荷地区里“东防队”前来寻找父亲,说是叫他有空去县里交代一下问题。“东防队”相当于现在的联防队员,是解放初期为防范匪患,维持地方治安的队伍。

父亲收拾完行李,交代了一下大哥要照顾好弟弟妹妹,就跟着他们出发了。

父亲被带到了荷地镇,因为他在庆元名声大,“东防队”的人没有对他进行捆绑和关押,让他自己走。

那离我家50里,到了后叫父亲等着。他们还得等着其它地方抓来的“土匪”,凑够任务量后再一起前往90里外的县城。

父亲到荷地几天后,惦记着村里的孩子,便催促“东防队”早点起身出发。那天父亲起得很早,见“东防队”的人还在睡觉,在不耐烦中便仓促起身了。

到了离县城三十里的五大堡乡境内的阴头村,他们抓来凑数的4个“土匪”,钻入丛林跑了两个,“东防队”的人脚上也起了泡。他们很沮丧,对父亲说,“要不算了,等我们回去再抓两个凑数去县里吧。”

父亲说,“你们身为‘军人’,那几个跑了就跑了,不打紧,我们赶紧上路,如果你们就这么回去了,更不好交代了。”几个人迟疑了一下,随之又出发了。

这是他曾为职业军人留下的习惯,遇事不逃避、不回避。

但对于我们四兄妹来说,却是一个极其惨痛的错误决定。

到了县城公安局报到之后,他们并没有关押我父亲,允许他在县城自由活动。

公安局问父亲黄埔军校发的“中正剑”、军官配枪、还有军大衣都哪里去了,是不是资助土匪了。

父亲如实回答了公安局的询问:枪在退役时就上交了;“中正剑”交给当地乡政府了,军大衣送给当地中共地下党党员吴永年了。

做完笔录后,他们又放父亲走了。在县城呆了一个多月后,一直到了3月11日,父亲托信给庆元最后一任“国大”代表胡友遇,告诉他:

“友遇兄,我们最好有时间会个面,过几天你可能见不到我了,太多人想保我,反而给我惹了大麻烦,我现在只是在等死。我是不会逃避和回避问题的。”

确实如此。

3月13日下午,父亲就被押赴刑场。后来知情的人告诉我,那天父亲穿着皮鞋,是他以前留下仅有的着装。

他走在后田街,并没有像其他人一样被五花大绑。他的鞋底在青石路发出咔、咔的撞击声,他还和熟悉的人点头示意。

押送的人送他到山头坪(后庆元老二中校址),让父亲面对东面家乡,随着一声枪响,他应声倒下。

父亲只留下一句话:“我经历过很多生死,没什么可怕的,希望你们完成任务后,能够考虑帮助一下我的孩子,让他们能够读书到十六岁……”

身穿军装神采奕奕的父亲

父亲的死讯传来时,已经是春分过后,天气正转暖,我们兄弟几个正在出麻。大哥去了福建,二哥随后过继给了邻居。

我和妹妹都被领养到了发竹村,我们兄妹俩住在山坡的两座房子里,她住上面,我住下面,是梯田式的土墙木屋。

寒冬腊月,妹妹常常会来我家玩,学会说话了之后,知道我是她的哥哥,很黏我。

我也会把炒豆子省下来给妹妹吃,她刚好在磨牙,“嘎嘣,嘎嘣……”嚼着脆脆的豆子,然后哑笑着喊道:“阿哥,阿哥!”

妹妹的养父母本来就有孩子,他们把妹妹不当数,只是碍于人情,才答应收养。

见妹妹整天都在我家玩,她的养父母便下来呵斥她,拽着她的衣领子走了。到门口的时候,我看见她的养母揪着她的头发,妹妹叫得凄惨,我心里也难过。

有一天,我去看她。妹妹在门口烧开水,天气湿,炉子里发潮木头直冒烟,半天水都不开,我守在妹妹身边,听到水声开始响的时候,我添加了一把柴火,妹妹真是不会烧火。

过完年,她才四岁呀。

妹妹的养父看到后,走过来骂骂咧咧说了几句,妹妹委屈得哭了。他见状暴跳如雷,一脚就踹向烧开水的铝壶,妹妹随着炉子、铝壶滚在一起。

沸腾的开水在妹妹身上冒起一阵雾气,妹妹惨叫一声后,被她的养父拎回屋子去。

我疯狂地叩门,屋子里发出一阵阵的咒骂声,妹妹的哭泣声渐渐弱了下去,可我怎么都推不开门,只好回了家。

那时候太小还不懂,但心底里却堵着一口气,一定要活下去呀,像牲口一样也要活下去。

天色暗了,开始飘起鹅毛大雪,所有人都蜷缩在家里生起火盆取暖。寂静的小山村里,只听见沙沙的落雪和寥寥的犬吠声。

半夜里,雪越下越大、越积越厚,压得深山竹林响起一阵阵爆竹声。马上就过年了,我不知道的是,这竟然是我最后一次见到妹妹。

整个春节都是在寒冷和大雪中度过的,我只有一条裤子,湿了又干,干了又湿,只能躲在房子里生炭盆取暖。

忽然有一天,我的养父养母告诉我,上屋的妹妹死了,因为皮肤溃烂,没药好治,也没空治,在山上挖了坑丢进去草草埋了。

我只知道她是我的妹妹,是我最后见到的亲人,连名字都还没有呢。

太阳出来了,我随大人去路上铲雪清路,脑子里想起了她喊着“阿哥,阿哥”的声音,我心里难受啊,却无可奈何。

化雪的天气愈发寒冷,冷气嗖嗖地往我湿漉漉的单裤里钻,我自小腿脚就开始不好了,到现在走路只能一瘸一拐。

有什么办法,那个时代有口汤粥喝,能养活就算不错了。

妹妹还没有死去的那个冬天,一个光脚包着棕皮当鞋,冒着大雪来送信的堂哥告诉我,你二哥夏天肚子饿,蘑菇吃多了“腹溜”死了。

大哥被领养到福建寿宁城关,就在当年的夏天,在河里摸鱼的时候,溺亡了。我后来长大去了福建外流打工才知道的。

虽然大哥死了,但是那家人还是接待了我,与我成了亲戚,一直到现在还有走动,我很感谢他们在那个时代,给我带来的温情。

自此,6岁那年,我们家就剩我一人留在世上。

养父养母待我还算不错,9岁的时候,他们送我回我老家的竹坪高等小学读书。

我不知道的是,三十多年前,我的父亲也正是从这里考入处州中学(今丽水中学),再到上海大学,最后投笔从戎。

但是,我在发竹村三年,从一个懵懂的六岁小儿走入高小学堂,早已逐渐淡忘了我的生父,名字也跟随养父姓,改做叶朝斌。

但同学们的嘲笑声和那些莫名其妙的称呼却涌出来,我成了“土匪儿”“匪崽子”……

所有的同学总是用异样的眼光看着我,这让我非常的惶恐。再加上我营养不良导致的尿床症,一直到了十三岁都还没有好转,这让我更加被人排挤了。我不知道原因,却隐约感觉到了什么。

好在养父有个堂弟在发竹村当老师兼食堂会计,虽然距离远,但他来乡里的时候,总是会叮嘱在竹坪高小做老师的同学关照我。才让我没有继续被欺侮。

读高小的时候,因为表现好,成为少年先锋队队员,我很骄傲;15岁,我已经忘记生父,正式成为一名民兵。

但在入团的时候,还是因为成分原因被乡里拒批,我为此而难过,甚至有些埋怨我的生父,他到底是一个什么样的人?难道真是一个“土匪头”?

生活让我无暇顾及这些已经远去的事,随着养父的早逝,我得侍奉养母,这也是一个来之不易的家。

1962年,17岁的我申请到了外流做工的名额,先是去了福建建阳、浦城学做木工。我没想到的是:很多年前,生父也曾经驻足于此。

我在福建大概做了十来年的木工,中间辗转多地,尝尽人间苦楚。不过,我也收获了家庭。

在建阳时,我住在一户刘姓人家。夜晚谈起家庭情况时,我讲起了养父母,以及模糊记忆中的父母亲。

他们很感动,觉得我是踏实人。1978年,我决定返回家乡的时候,他们把女儿托付给了我,我们回到家乡发竹后结婚,那一年,我已经是34岁,在当时已是晚婚了。

回到家乡后,我在1986年加入中国共产党,随后就开始担任村支部书记,孩子也接连出生。我的妻子经常和我说,“你要去找找你的亲生父亲!”

可是,改革开放后,一切社会秩序才开始恢复,从哪里找呢?总得有个缘由吧。

海峡对岸最先传来了消息。

先是庆元县台联找到我,问我认不认识胡睦臣?

那时我才知道,父亲有个族弟叫胡睦臣,法政大学毕业后,他跟父亲一前一后当了兵,后来成了国民政府法制少将专员,去台后担任国民党总政治部主任。

像胡叔叔一样滞留台湾的老兵,经过多年的呼吁游行和请愿。终于在1987年7月,等来台湾当局宣布解除长达39年戒严的消息。有条件的老兵,开始通过红十字会回乡探亲。

这年秋天,庆元县台联开始联系与胡睦臣相关的亲属,查到了我的父亲胡睦修,而他在世上最亲的人,只剩下我一个。

一场尘封的往事被揭开,有机会了解我至亲的人,我必须全力以赴。

我先找到公安局,公安局说没有档案,你试着去档案馆找一找。

我又去找档案馆,翻了两千多人的档案后,他们说没有我父亲的信息,死了就死了,没有。

我很无助,但总有一些人愿意帮我。有人听说我的母舅蒋宗德家在上海,也是个革命者,还是共产党员。于是,我给上海公安局写信,找我的舅舅。

上海公安局回信,说上海没有这个人,但有个他们内部有个警察认识我舅舅,说他去了青岛市丹东路人民银行工作,可以试着找找。

我又急急忙忙写信到山东青岛,一个多月后,对方回信了——天呐,真是我舅舅,我的亲人给我回信了!

舅舅回信既悲伤又高兴,说他一直挂念着我。再次回信的时候,还寄了钱过来,说是给我即将出世的孩子的见面礼。

终于有了亲人的消息,我欣喜若狂,原来在这世上,还有牵挂着我的人。

我们持续通信了两年,他告诉我,自己有一个女儿,我又有妹妹了。她有名字,叫蒋曼清。想想我可怜的小妹,她死前都没个名字啊。

找到了舅舅,我又辗转去了温州,寻找台联登记过的族亲胡睦臣叔叔的家属,很幸运,我真的找到了他滞留在温州的妻子和儿子。

胡叔叔的儿子比我大好几岁,找到他们后,我又知道了很多父亲不为人知的过去。

过去,祖父想留父亲在家种地,但父亲一心求学,处州中学毕业后考上了上海大学社会系时,祖父在景宁沙湾给父亲订过一门亲事,女子是畲族人。

但父亲见同学大学没毕业就去广州投考黄埔军校,他也动了心。祖父知道后坚决不同意,命他回乡成亲教书,拒绝提供路费。

父亲在上海没了生活来源,急火攻心便一个人走路去景宁退亲。

他在未过门的姑娘门口贴了“退亲书”明志,没有误了人家的一生,得到“亲家”的谅解。还借给父亲100块大洋作南下投考军校的费用。

到广州后父亲因为超龄,投考无门,最后想办法把年龄改小了5岁,才顺利考入黄埔军校第四期。

周恩来时任军校政治部主任,父亲作为优等生还与他合影留念,这也为他后来的抉择做了铺垫。

抗战结束后,父亲大部分时间以战伤名义在成都休养。1947年,他早早以战伤复发为由,提出辞职。

获准后,父亲带着我们我两个哥哥和已有身孕的母亲从四川经过武汉,先回到温州,还在胡睦臣叔叔家住了一夜。

次日一早拜别后,父亲就挑着担子从瑞安坐船前往西面的泰顺,准备从那里取直道回家。泰顺离家还有一百多里路,要翻越上几十个山头、数十座廊桥和多个隘口。

我们当地美丽的廊桥

浙闽间的洞宫山脉奇峰险峻,为了照顾有身孕的母亲,父亲专门雇了顶轿子给母亲坐;另外雇了两个挑夫帮忙挑四只皮箱,自己则挑着箩筐,一头装着二哥,一头装着我。

过了泰顺司前镇,前方就是与福建寿宁交界的古隘口——黄阳隘,那是明朝嘉靖年间设定的防倭隘口,并设有浙闽界碑。

荒废后常有山匪、残兵在此劫道,到了山底,挑夫和轿夫就停滞不前,要等有人结伙才肯走。

父亲见状,就叫他们原地等待,自己则只身一人走到隘口,那里静悄悄的一片,并无异样。

但职业军人出身的父亲还是对着山梁上用普通话和蛮讲语大喊:上面的兄弟,你们是哪里的,我不是贪官,我打完日本人,携带妻儿老小路过宝地,并无“黄鱼”和“光洋”,你们如若不嫌弃,请下山来抽一支烟。

说罢,只见灌木丛里持续探出几个头来,迟疑地走向隘口。他们虽然目露凶光,但知道父亲打过仗,接了几支烟抽完后,便挥挥手让我们一家走了。

经过这个隘口,下山走几座廊桥和十几里山路后,就进入福建地界,父亲在福建寿宁坑底乡姐姐家住了两夜后,带着我们进入浙江境内。

离家二十余载,父亲终于带着我们衣锦还乡了。

父亲提前给家里写了信,老家竹坪乡警备班的官兵知道了父亲启程的日子后,便安排了竹坪学堂的学生,前往山岭清扫出出五里路,敲锣打鼓地欢迎我们全家回来。

后来,有几个年长的乡邻和我讲,欢迎仪式结束后,他们作为学生,就去我家里拜访我父亲。

他们说,“哎,这个胡军长(实际只是100军高参),一直站在堂中间,一动不动,问一句答一句,表情可严肃了,我们都害怕得很……”

还有人纳闷,这个当官的,怎么看起来这么瘦?

更多的是山里没有出去过的人,觉得父亲在外面当了大官,应该能办很多事,都找来家里:有求介绍子女上学的、有求免抽丁当兵的、有邻里纠纷来要主持公道的、有头疼脑热来求药的……

还有去温州做生意的亲戚,来向父亲要了一张名片以防不测。那名片上印着“100军少将高参兼浙西兵役顾问”。

后来,这张名片果真在离家400里的温州瑞安县飞云江渡口用上了。

亲戚过渡口的时候,本地有些穿黄军装的士兵拦下他要“敲竹杠”。因与士兵大吵被拉到渡口的团部关押。

期间有一个军官过来巡查,亲戚拿出父亲名片说要去投诉。那个军官一看名片,立刻恭敬了起来,放人的同时,还把那个抓他的士兵拉进来让他打了两个耳光解气。

父亲帮大家办了不少事,我家里热闹了好一阵子。可一分钱难倒英雄汉哪。

因在衡阳保卫战中身负重伤,父亲享受年伤恤金4万元,从数目上来说,只相当于现在的500元人民币。可那时国民政府节节败退,自顾不暇,财政早已入不敷出,哪里还领得到钱。

所以,回乡后父亲一贫如洗,连退役发放的谷米也要去三百多里之外的云和县领取。

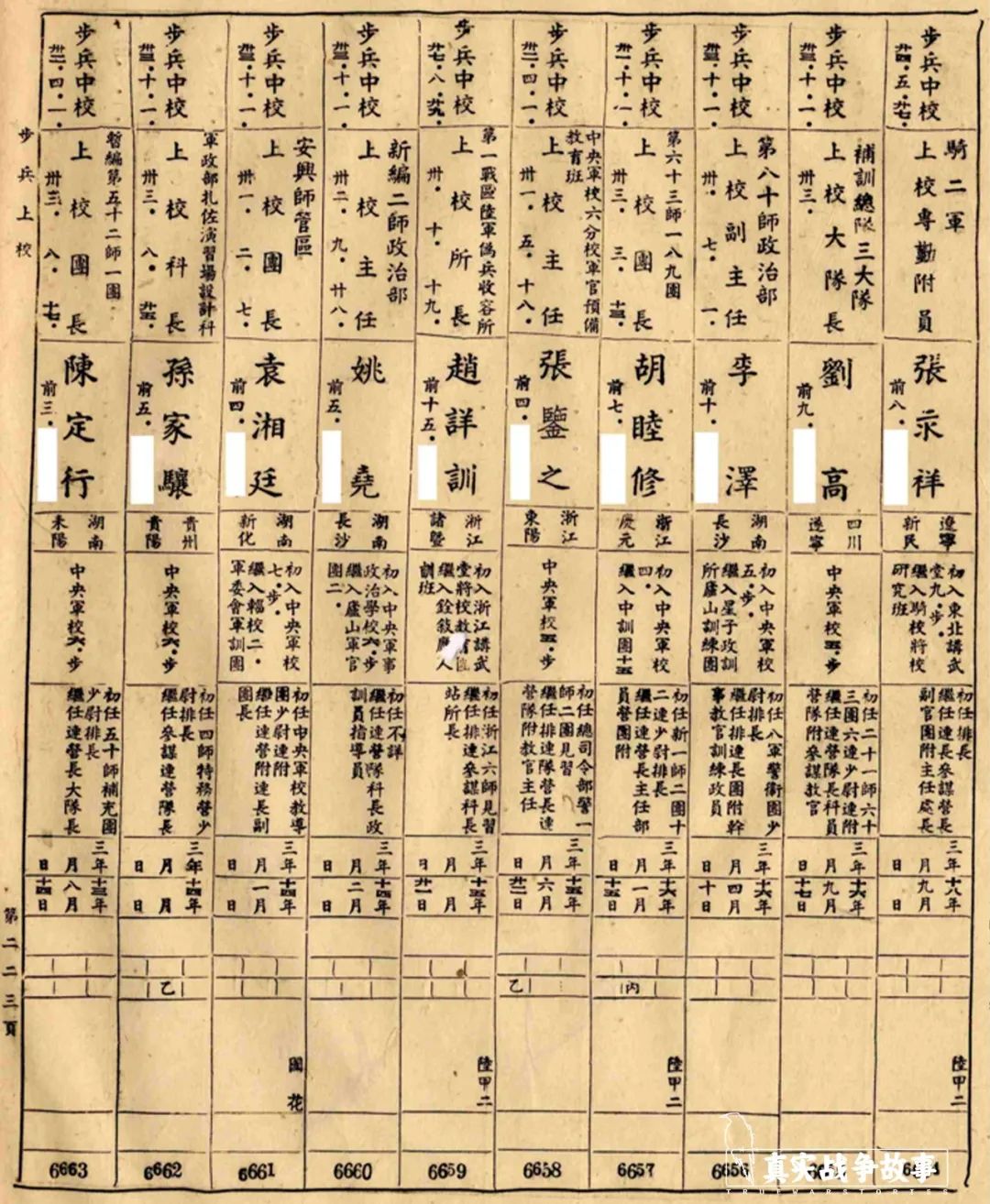

庆元县档案馆馆藏资料中关于父亲的记载只有寥寥数语 “胡睦修,竹坪村人,1900年出生,黄埔四期毕业,参加北伐战争与中原大战,抗日战争期间曾任189团上校团长。”

记载着父亲履历的档案(右四是父亲)

我在家乡只找到父亲伤员抚恤单的复印件,知道父亲在衡阳保卫战中受伤后,又尝试着找人给衡阳有关部门写信。

还去了南京国家第二历史档案馆,但那个档案馆太大了,浩瀚的史海中,我一无所获。我甚至还给台湾政策办公室也写了信,然后又是漫长的等待。

好在衡阳那边很重视,他们很快回了信,把查到的父亲的参战事迹都拿给我看。好人李岳平给我寄了一本他主编的《衡阳抗战铸名城》,一共869页,168万字。

我才得以从中拼凑出,父亲是个什么样的军人。

1943年11月,侵华日军为牵制中国军队对滇缅的反攻,集结兵力进攻第六战区和第九战区,常德会战爆发。

期间100军63师189团的团长中弹身亡。在军部工作的父亲再次补任上校团长率部作战,并于12月3日率部收复桃源,共歼灭敌人600余人。

更大的考验接踵而来。

1944年,日军在太平洋战场节节败退,为了扭转战局和打通陆地交通线,防止美军的B29远程轰炸机在桂林柳州等地设立基地,日军调集51万人、10万匹军马、1500门大炮、800辆坦克和海空军,实施“一号作战”。

这是日军侵华战争史上最大规模的进攻。

城市一座接一座的沦陷,4月郑州;5月洛阳;6月长沙……7月衡阳。

当时衡阳与昆明、重庆并列为中国三大内陆城市,商贾云集,税收丰厚,大大支援了全国抗战;且衡阳地处铁路交汇点,是西南方向的军事咽喉。日军想夺取衡阳后打通滇缅战场。

守卫衡阳的是第十军,下辖三个师。军长是方先觉,其中预备第10师葛先才师长是父亲黄埔同期的同学。

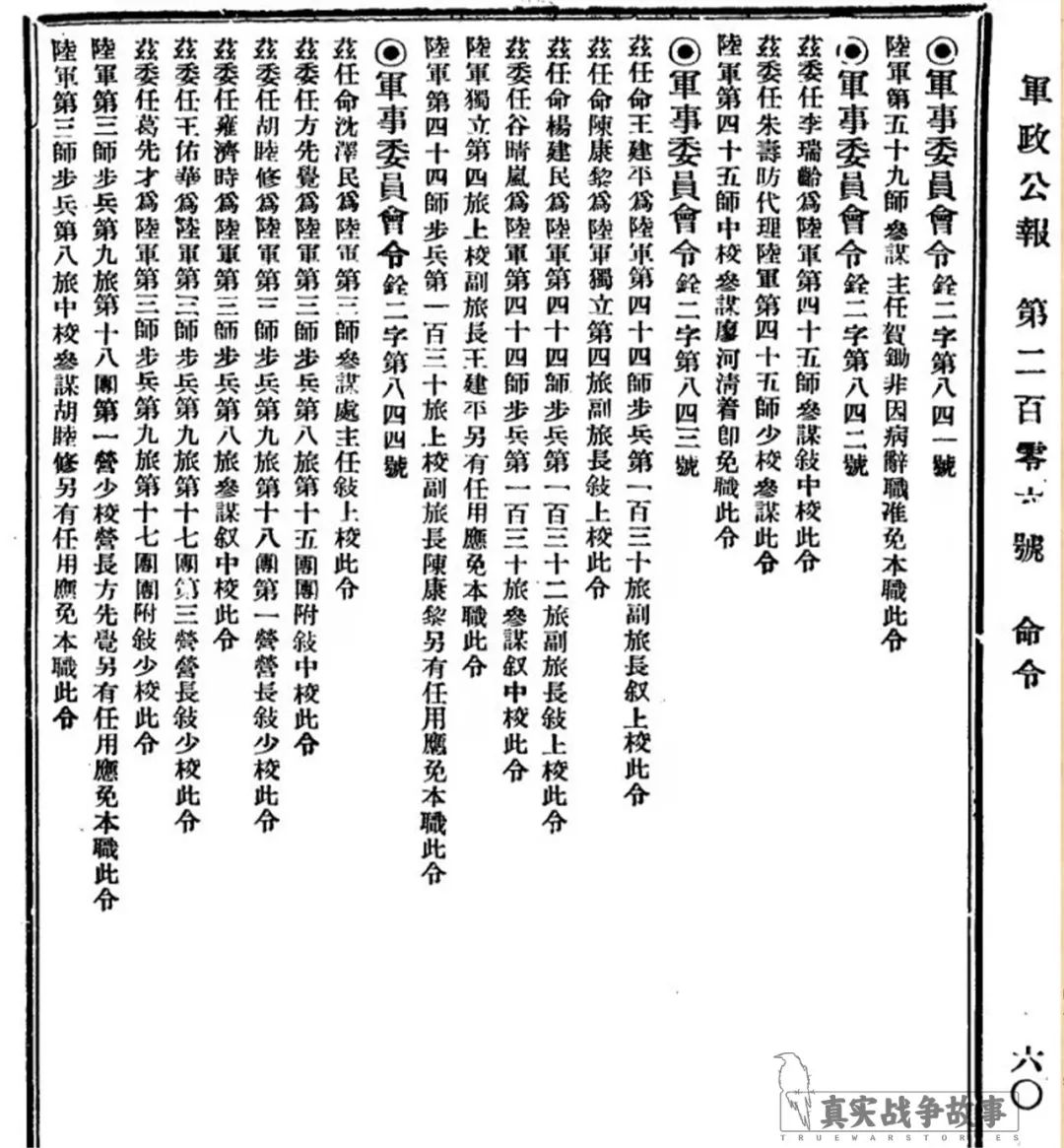

可让我感到奇怪的是,1935年父亲曾被降职,时任中校参谋的父亲与时任少校营长的方先觉互换了衔位。

当时互换衔位的公报

9年后,方先觉已是第十军的军长,而父亲的职位则缓慢变动。当年的老战友们又聚在一起并肩斗战。

他们在三天内疏散完30多万本地民众后,第十军在衡阳与围城之敌展开血战,我父亲则率领63师189团,和友邻部队从四面驰援衡阳。

6月22日开始,日军开始轰炸衡阳并投掷燃烧弹,湘江两岸燃起大火;在飞机大炮的猛攻下,日军节节逼近,一周内,就实现四面合围开始发动总攻,守军则在民众协助下,在工事中顽强抵抗。

衡阳火车站背后的张家山阵地上,中日双方的士兵都杀红了眼,身为师长的葛先才,甚至带着工兵连和搜索连冲击山峰,与敌军展开肉搏战,日军踩着尸体一波又一波冲上去抢夺阵地,先后得失十三次。

衡阳保卫战也到了最激烈的时刻。

7月11日,丧心病狂的日军向衡阳城投下巨量炸弹和毒气弹,衡阳城瞬间变成了人间炼狱。

守军和当地民众伤亡惨重,我方军民在重大伤亡下依旧士气旺盛,在阵地内对来犯的日军实施反击,双方在尸体上展开拉锯战。

日军攻击部队133联队从3000人只剩下250人,阵前尸骸盈岗,树倒土掀,殷红的液体浸染着大地,土壤饱和得几乎无法再吸进一滴水……

战斗仍旧一直持续,日军先后发动多次总攻,但均被守军击退。与此同时,外围驰援部队也自周边各方向衡阳聚拢,与敌寇的增兵层层叠叠,互至纵深。

战区指挥命令驰援部队在衡阳城外围,对攻城、增援的日军双向发起攻击。可由于我方作战密码被日军破译,衡阳外围的救援部队遭到日军拦截,伤亡重大,一直无法突破日军的包围圈。

7月20日,父亲所在的 63师与战区指挥部失去联系。一直到了23日,才知道他们正在向衡阳北面的樟木市发起攻击。

在战斗中,父亲上阵与战士一同拼杀,被敌军击中受伤。

王耀武司令向重庆方面的密电中写道,“100军63师,拂晓对来犯之敌反复冲击,毙敌300余人,敌遗尸60余……敌不支,回窜。我乘胜向望城坳猛攻中,是役,我189团团长胡睦修负重伤,士兵伤亡370余,俘获敌军曹井上哲男一名,缴获步枪7支及炮弹等军用品甚多……”

这是战报的一则简讯,我不知道当天具体发生了什么。

直到今天,从老兵志愿者走访的幸存189团老兵口里,才大概知道父亲和他们的部队,经历了什么。

平阳吴友柏:“我是吹号兵,胡团长命令我吹响进攻号,自己却倒下了。”

瓯海陈长法:“胡团长是黄埔军校的老师,很有文化,对我们士兵很好。我打的是马克沁机枪,在湖南樟木的时候,团长指挥我们向我们反扑的日军射击,我腰部被日军流弹射中,倒地时候扭头见团长躺地上口吐鲜血,我以为他死了……”

泰顺王友弓:“我们在战斗中打坏了日军两艘汽艇,还俘获了一名军曹……胡团长是个好长官,战争结束后,组织我们帮湖南百姓修建家园。”

溧阳孙和生:“我是军需官,和胡长官朝夕相处,他有文化,打仗勇猛得很,后来,见过他的大儿子毛毛(小名)可聪明了……”这也是我第一次听到关于我哥哥年幼时的信息。

这些幸存的老兵叔叔,也都一个一个都走了,感谢他们,至少还有人记得。

樟木一战后,受伤的父亲随即被送到野战医院抢救,捡了一命,一周后拖着病体,又回到战场随部前进。

但在长达60余里的战线上,持续多日的战斗早已让各级官兵们疲惫不堪,很多守军弹药匮乏,士兵营养不良,后续攻击乏力,无法突破敌方防线。

生死攸关之际,父亲再次披挂上阵。

“胡睦修团,正面猛攻江柏堰南窜之敌……胡团持续攻击106.6高地,敌四五百数度向我鸡窝山阵地攻击,均被击退,毙敌一百余名……”

我不断地从每一条战报信息中寻找父亲的影子,每一条信息,每一个字,都愈发清晰。

穿着军装的父亲

8月4日到8月7日,短短三天,日军向衡阳城发射4万余枚炸弹,城内变为废墟,整个城池只有5幢房子完整,守军饿殍遍地,统帅部下令坚守7到10天即完成任务,可他们足足坚守了47天。

衡阳保卫战是唯一一次日军伤亡数大于我方的大战役,中国军民用极其悲壮惨烈的方式,赢得了国际赞誉。

毛主席在《解放日报》上曾评价“守衡阳的守军是英勇的,衡阳人民付出了重大牺牲。”

这一战后,负伤的父亲回到成都家中短暂探亲休养,又回部队任100军军部高参。

1945年“湘西会战”爆发,父亲再次指挥部队参战,这也是中日双方最后一次在正面战场上的大会战。

此战后几个月,日军投降,军民一片欢腾,父亲开始命令部下在洞口协助民众修复家园。

讲起那天,父亲的部下王友弓很兴奋,他说“那天军部胡长官来到我们部队,与我们烧起篝火,大家围着火堆边唱歌,终于不用打仗了……”

我没经历过战争,而且十分讨厌战争,本来我父亲可以做个平凡的教书先生,最后却走上战场,让我寻觅一生。

在几十年撒网式的寻找中,台湾政策办公室也回信了;父亲曾经在福建驻训过的经历,也有知情人给我回信了;丽水处州中学同学录、上海大学同学录也查找到父亲的履历了;有人还在网上给我父亲建了一个灵堂,我真感谢他们……

就连父亲在1935年被降职一事,我也找到了原因。

我拿到了福建革命老区一张大安乡人的书写证明,上面写道:胡睦修曾经在福建随部“剿共”不力,放任红军扩大被批评,在晋升上处处被人打压。

早年任职中国工农红军闽东独立团教导员、时任粮食部副部长的范式人,在得知父亲的死讯时还不相信,说“怎么可以这样呢?他当年在福建没有打过我们啊,他和周总理也有合影的呀!”可惜,已无济于事。

好在志愿者管十三热心肠,把我苦苦搜寻的资料整理后寄给台湾,我收到一张“抗战胜利七十周年参战官兵证明书”,落款是马英九先生。另外还有一枚奖章,以此来表彰父亲的抗日功绩。

管十三来看望我

我激动万分,跑去找当地政府,希望他们也能够给父亲颁发一枚“抗战胜利纪念章”。

政府的人说没有先例,我没有强求,只要父亲抗日救国的事实没被淹没,就足够了。

为了祭奠父亲,我也曾尝试着刻一块“抗日将领胡睦修”的小墓碑,想立在老家失火成为荒地的老宅地基上。

我们胡姓是庆元大姓,先祖胡紘是南宋吏部侍郎、庆元建县功臣。前几年胡紘墓被发现,我们胡家后人还协助有关部门要回了许多国宝级的陪葬品交给博物馆。大家也曾谈论到我的父亲,夸他是胡家后人能人之一。

可等我刚把一块一米左右的小碑文,兴冲冲地准备拉回家乡时,就遭到了阻拦,说父亲影响风水,不能回村立碑。

竹坪村在90年代一场大火后,渐渐变得荒芜。从庆元东部最繁华的乡镇,到剩下十几个留守老人的村庄,历史的巨变令人唏嘘谓叹。

有乡人认为是父亲做了村里最大的官,把后面的风水都截断了,父亲责任最大。

可责任在哪里?

我知道这些的时候,真希望父亲死在抗日战场上,也算是留下一些名节。而如今,父亲孤冢对黄昏,我却无法为他正名呀!

我寻父七十载,尝尽人间苦楚,水落石出那那一天,才知人生好似一场大梦。

只是梦里的父亲却愈发清晰,我并没有忘记他。

管十三离叶朝斌老人家有五小时车程,但他有事没事总忍不住往那里跑。

他也忍不住叫叶朝斌一声“老胡”。

几十年如一日寻找父亲的老胡,因为奔波无果而常常陷入沮丧,身体每况愈下,久卧病床多年,他无比珍视管十三这个小友。

因为只有管十三,每次去都能和他聊几句父亲相关的话,这对垂暮之年的他来说,已是最大的慰藉了。

而管十三舍不下老胡,是他在老胡身上看到中国人身上那种质朴——儿子为父亲正名,带其魂归故里。

管十三说,老胡幼年丧父,兄与妹无人照顾夭折,剩下他孤身一人成长,独自面对命运。这份苦,他吃得够久。

祝福你,老胡!

原标题:《寻找父亲70年,我才发现他是周恩来的得意门生 | 请别忘记我19》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司