- +1

那些年,西方老炮儿们的东方缪斯

文|久宾·贝克哈德;编译|lahoho

当我还是个毛头小子,读过不少摇滚明星的轶事,还都和旅行有关,什么披头士去了印度,滚石去了两次摩洛哥。前齐柏林飞艇乐队成员佩奇和普兰特去过摩洛哥之后,在撒哈拉沙漠中受到启发写了一首“遥远的喀什米尔”——有点摸不着头脑,因为二人当时既没有去成印度,也没到过巴基斯坦。

那会儿我少不更事,以为西塔琴是那些六十年代迷幻老炮儿的独门乐器,后来才知道西塔琴起源于印度和波斯,而嬉皮士们钟爱的佩斯利花纹,在被苏格兰公司大批量生产之前,更早出现在伊斯法罕的木质印章上。

1970年,保罗·麦卡特尼和后来成为他女友的简·亚瑟造访德黑兰。二位先是在印度瑞诗凯诗拜见了圣者玛赫西大师,之后又来到伊朗首都小住,享受水烟和美食的同时,与伊朗流行乐天王、有“爵士苏丹”之称的Vigen Derderian一起鬼混。因为只会用波斯语说“不要拍照”,万人迷麦卡特尼被当地人评价为轻浮且无脑。

1926年,米兰的观众第一次欣赏到歌剧《图兰朵》,当时的普契尼受到了12世纪波斯浪漫主义诗人尼扎米的著作《七美人》的影响。50年之后,一次偶然机会,尼扎米又成为西方音乐顽童的灵感缪斯,这次轮到“吉他之神”埃里克·克莱普顿。当时,克莱普顿绝望地发现自己爱上了朋友之妻,保罗·麦卡特尼的时任妻子贝蒂·伯伊德。

兄弟情走到尽头了,但内心还有挣扎。这时克莱普顿手头上正好有一本尼扎米的《莱拉和玛吉努》。在古代波斯爱情故事和新恋情的双重攻势下,克莱普顿提笔如有神,写下新歌“莱拉layla”,并成为新专辑《莱拉和其他情歌》中最耀眼的一首。听说那两年,不少刚出生的女婴取名莱拉,皆因热恋中的父母听了这首受到中世纪波斯诗人启发的摇滚名曲......

听说过东方快车奢华火车不稀奇,你听说过东方快车乐队吗?这个乐队还真在地球上存在过,成员创始成员盖迪斯是个痴迷乌德琴的法国小伙,酷爱旅行,漫游到伊朗时,遇到了一拍即合的同好,曾被巴列维国王授勋的伊朗打击乐天才法希德·戈尔索基,他们俩再加上比利时的前飞行员贝斯手布鲁诺·盖特,出了一张“东方快车”的同名专辑,里面的曲子在东方乐器的衬托下,带着神秘虚幻的异域色彩。虽然在今天人们看来,他们对于“西方遇见东方”的理解有点陈词滥调,但时光回转,那时的初次相遇还属诚意满满,令人振奋。

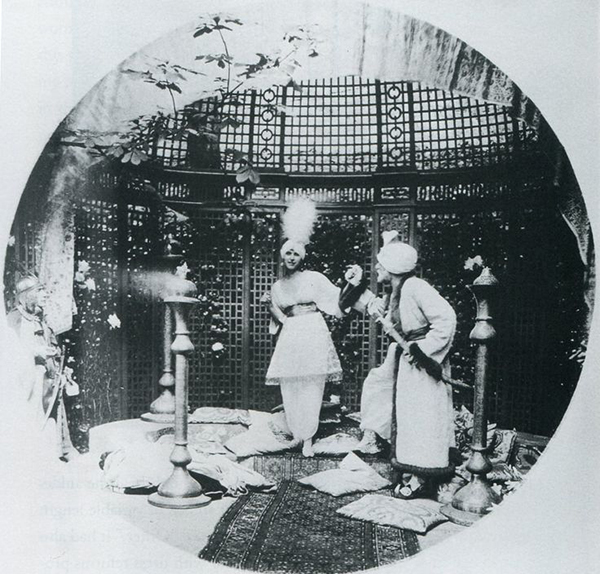

还是1970年代,德国音乐人Holger Czukay有收听异(域电)台的爱好。通过短波,他迷上了伊朗的Iraj电台,里面的人声和鼓声让他振奋,头脑一热的他录下来之后,直接拿来用作自己新专辑《波斯之爱》的采样了。不得不说,这张专辑的封面,极具萨非王朝时代波斯细密画的特点,只是模仿得比较拙劣:柏树、裸胸美人和血红的葡萄酒……西方人对于波斯情调的理解,大抵如此了。

不能忘了皇后乐队,主唱弗雷迪·默丘里,一个出生于东非桑给巴尔的帕西人,祖先是从伊朗逃难出来的琐罗亚斯特信徒。有几个人,即便是乐迷,会提起/想起/知道他的波斯语本名“法鲁克”呢?可能也正因如此,在西方摇滚乐长期被禁的伊朗,皇后乐队却一路绿灯待遇,直到伊斯兰革命爆发。

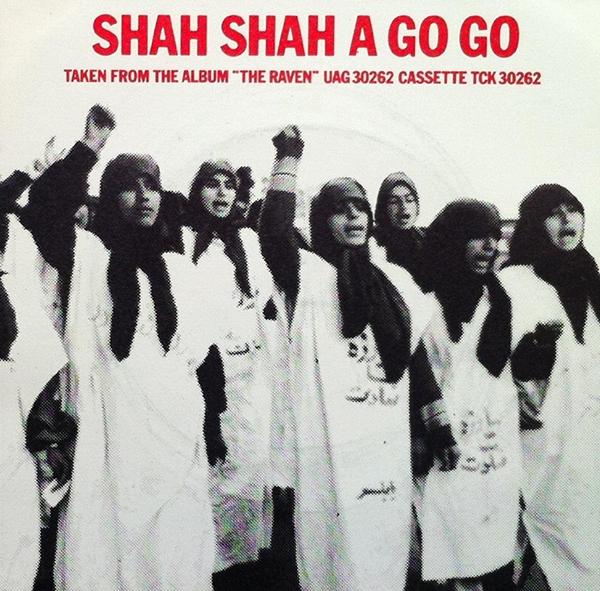

说起伊斯兰革命,对此,有个英国迷幻朋克乐队The Stranglers,写了一首无厘头曲子“巴列维下台咯”(Shah Shah a Go Go),MV的风格无比鬼畜,当然,它在一些国家被禁了。事实上,歌词内容虽然无情讽刺了巴列维王朝的奢侈生活,但也暗讽了跃跃欲试的西方传教者,属于两边不讨好,损人不利己的类型,根本不能胜任东西方桥梁的角色。

百年前的吉普林说:东方就是东方,当然,西方就是西方,两者永不相遇。事实上呢,东西方不仅相遇了,他们还相爱相杀过,只是后来又相忘于江湖了而已。

更多前沿旅行内容和互动,请关注本栏目微信公众号Travelplus_China,或者搜索“私家地理”。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司