- +1

《自然》:终结恐龙时代的希克苏鲁伯小行星撞击发生于北半球春天

恐龙统治地球长达1.6亿年之久,然后却突然在地球上消失。对于这些霸主如何灭绝,科学界有小行星撞击、温度骤降、大气变化等多种假说。

最新发表在顶级学术期刊《自然》(Nature)上的一项研究,以小行星撞击说为基础,在恐龙终结的时间点上给出更精确的结论,即终结恐龙时代(中生代)的希克苏鲁伯小行星撞击事件发生于北半球的春天。

研究由荷兰阿姆斯特丹自由大学、瑞典乌普萨拉大学、欧洲同步辐射设施(ESRF)、比利时皇家自然科学研究所、布鲁塞尔自由大学等团队的研究人员联合完成。

作者们提到,大约6600万年前,一颗巨大小行星撞上了如今墨西哥的尤卡坦半岛,造成了一场杀死76%地球物种的大灭绝,殃及的生物包括非鸟恐龙、翼龙和菊石。

然而,迄今为止,对这一事件发生时间的研究集中在千年尺度上,因此撞击发生的季节未知。

Melanie During在Tanix沉积物中挖掘一条匙吻鲟。

为解决这一问题,乌普萨拉大学的Melanie During及其同事研究了当天集体死亡的滤食性鲟形鱼类(鲟科和匙吻鲟科)的遗骸。在保存完好的化石里可见独特的三维生长模式,提供了季节变化的记录。结合碳同位素数据,这些结果表明这些鱼死于北半球的春季。

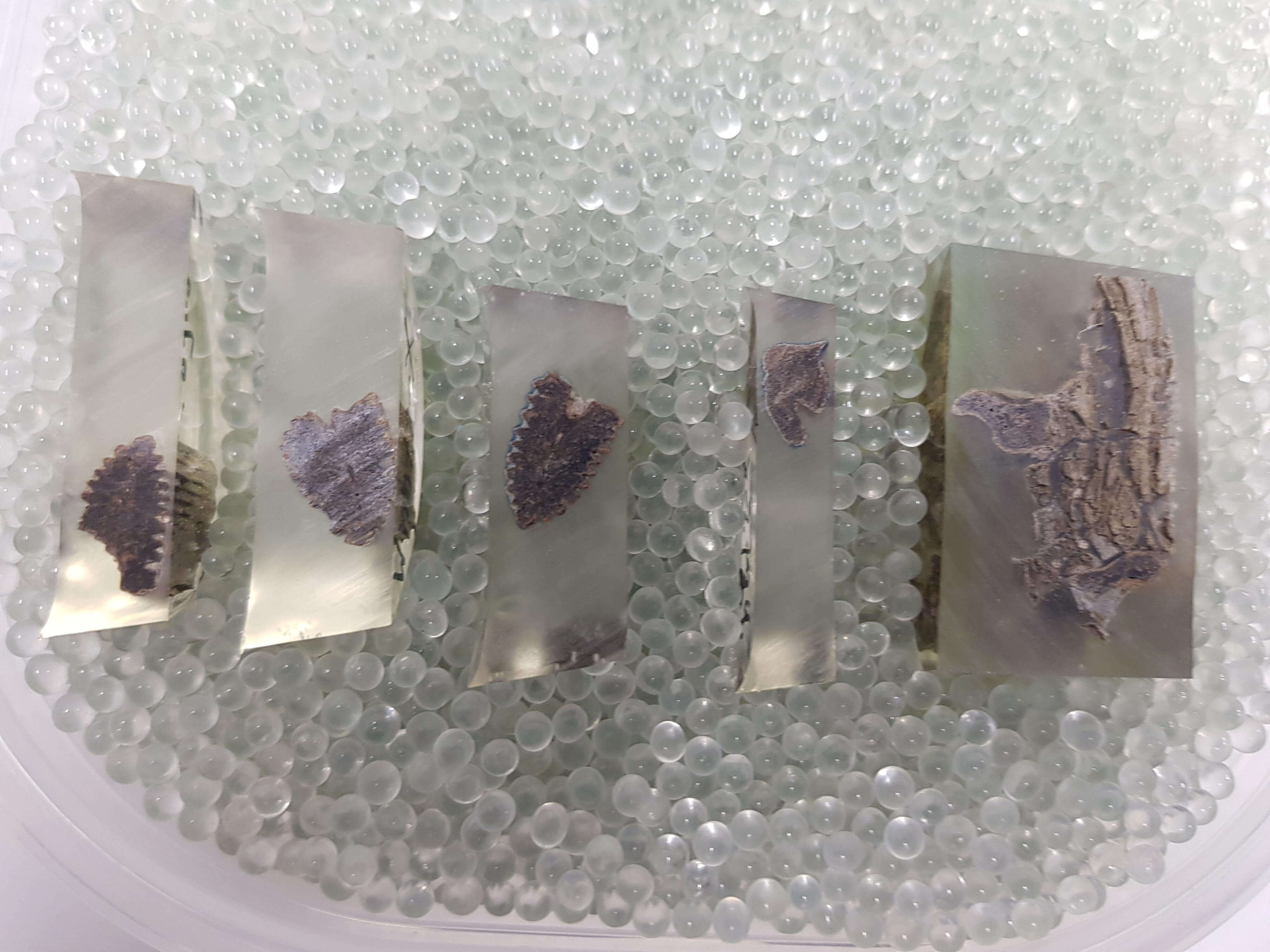

在布鲁塞尔大学进行的X光荧光分析,环氧树脂中切下的骨骼切片被放置于玻璃球上。

这些鱼类发现于美国北达科他州的白垩纪晚期沉积层。它们的鳃里有撞击碎片,但没有深入消化系统,表明其在一次撞击引发的湖震(陆地水在冲击下震动)所导致的河流上游突然涌动中几乎立即死亡。

来自Tanis河道一条匙吻鲟,在欧洲同步辐射装置(ESRF)进行扫描前。右边的喙不见了,左边肩鳍后面的部分也没有了。

作者们认为,这一灾难发生时是春季,恰好是许多北半球物种在春季繁殖和养育后代的敏感阶段。他们提到,南半球生态系统则正处于秋季停滞时期,后来的恢复速度接近北半球的两倍。

研究认为,这项发现有助于解释后续的灭绝模式,增进了对地球历史这一关键时刻的理解。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41586-022-04446-1

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司