- +19

宇文所安:苏轼词中“缺席”的女性

“严肃”的词作或许容不下任何女性,但她们却在苏轼最广为流传的杰作中回归了。只不过,这些归来的女性要么已身故多年,要么身在远方,要么是纯粹虚构的人物。尽管苏轼绝非无情之人,却总是对情感有所拒斥;而且似乎不堪承受词的论述体系中的情与逝。

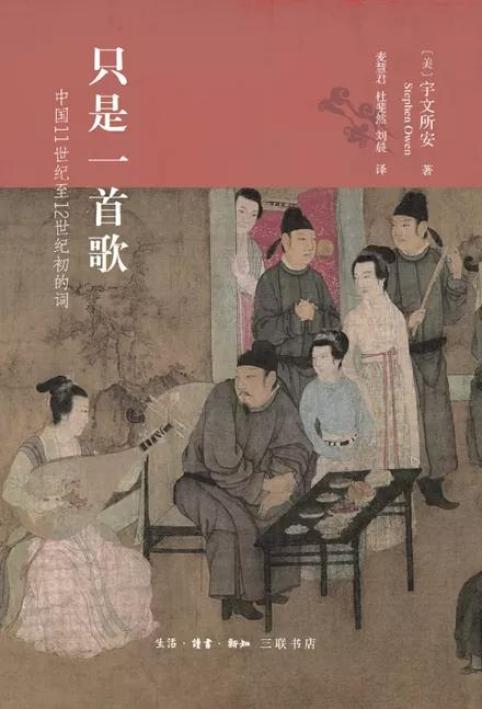

*文章节选自《只是一首歌:中国11世纪至12世纪初的词》([美]宇文所安 著 三联书店2022-1)

(传)宋 王诜 《绣栊晓镜图》(局部)

绢本彩墨 台北故宫博物院藏

缺席的女性

女性在早期的词作中绝对占有中心的位置。不仅因为她们的爱与被爱是词的主题,女性也在词的实际表演中扮演重要的角色。苏轼的词集中有不少写给歌女或有关歌女的作品。它们听上去不像传统的小令,但用了一些传统小令的套语。这部分作品很少出现在现在的词选中,也很少被评论家们关注──除非它们离苏轼的风格太远,致使评论家们质疑其真伪。人们或许会认为这部分作品不被重视,是因为它们不符合苏轼作为“豪放”派词宗的形象;但它们之所以重要,正是其中所体现的苏轼的机巧和才思。

“严肃”的词作或许容不下任何女性(比如上面那首写给苏辙的慢词),但她们却在苏轼最广为流传的杰作中回归了。只不过,这些归来的女性要么已身故多年,要么身在远方,要么是纯粹虚构的人物。尽管苏轼绝非无情之人,却总是对情感有所拒斥;而且似乎不堪承受词的论述体系中的情与逝。

苏轼最动人的词作莫过于《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》。这首词作于1075年,记录了苏轼梦见亡妻的情形:

十年生死两茫茫。不思量。自难忘。

千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦忽还乡。小轩窗。正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈。

苏轼似乎想不带伤感地传达情感—这并不容易。副题中并没有点明他梦见的对象,因此上阕也可以解读为他对某个故去的男性友人或家人的怀念。但或许最奇怪的还是他提醒读者自己“不思量”:他无意忆旧,但回忆不期而至。词中虽然明确说了他“无处话凄凉”,但根据上下文,“话凄凉”的主语也可以指他亡妻的魂灵。他最后一个保持疏离的举措,是说她应该已经认不出今日的自己了。但苏轼越是要保持距离,他所传达的情感就越是深厚真切。

柳永写行旅的慢词和苏轼的《沁园春》一样,两者都在上下阕换阕的地方转而回顾过去。此处也不例外,词人回到了过去在故乡的一个场景中。这是个怪异的场景,他显然是在透过窗子看闺房中的她,但要知道这是古代中国的窗户,因此多半是格子窗。中国诗语的含混特质在此得到了充分利用。这里我用了比较感性的方式翻译“相顾”,译成“我们互相对望”[we looked at each other]。但“相”字除了表示“互相”,还经常用来表示有一定对象的动作。两种用例一样常见,所以“相顾”也完全可以理解为“我望着她”或“她望向了我”。简言之,“泪千行”或许指的是她的泪。梳妆的亡妻隐没进眉州月下植有松树的坟冢。

怀念亡妻和梦忆故去的家人是适合入诗的主题。反过来说,这并不适合写成词作。这种主题不但和表演不搭调,且完全无法在需要唱词的社交场合表演。我们不知道苏轼为什么选择填词,但可以猜想,词的传统似乎是唯一可以让苏轼处理自己的感受和感伤的方法。而一旦苏轼写了这样的作品,“悼亡词”(多半是追悼亡妻)便开始在他的圈子中出现。

宋 苏汉臣 《妆靓仕女图》(局部)

绢本彩墨 波士顿美术馆藏

我们再来看另一个苏轼梦中遇见的女性。这首《永遇乐》是和《江城子》齐名的名篇,其下或有苏轼自注。自注有两个不同的版本:一作“夜宿燕子楼,梦盼盼,因作此词”;一作“徐州梦觉,北登燕子楼作”。

盼盼是徐州守将、武宁节度使张愔的爱妓。张愔之父张建封是前任武宁节度使;他是更为知名的历史人物,也常常被误作为盼盼的夫君。张愔死后,盼盼守节不嫁,移居张氏府第中的燕子楼。这个故事记录在815年白居易为燕子楼所作的三首绝句的序中,而这三首绝句是白居易对时任武宁军(首府在徐州)从事张仲素的三首绝句的和作。这些唐代绝句都称颂盼盼对张愔矢志不渝的爱情,也表达了对她与世隔绝的孤独的怜悯。

苏轼登场了。唐代镇守徐州的是张愔,现在则是苏轼:

明月如霜,好风如水,清景无限。

曲港跳鱼,圆荷泻露,寂寞无人见。

紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。

夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。

天涯倦客,山中归路,望断故园心眼。

燕子楼空,佳人何在,空锁楼中燕。

古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。

异时对,黄楼夜景,为余浩叹。

我们或许会在解读中尽力消除这首词中的怪异感,但这种怪异感无论如何都挥之不去,尤其在结尾处。

我们不妨从实处开始分析。建于9世纪初张家的一座小楼留存到1078年的可能性微乎其微—这期间经历了太多历史动荡。宋代徐州太守的府第,确实有可能是中唐张宅的旧址。但似乎更有可能的是:出于当地的传说,更重要的是由于白居易广泛的知名度,宋代太守的府衙“被视为”张氏的宅第,而这个府第中“当有”燕子楼。

下面是白居易三首绝句中的第一首:

满窗明月满帘霜,被冷灯残拂卧床。

燕子楼中霜月夜,秋来只为一人长。

白居易诗中的秋景只是他的设想。苏轼也想写秋,奈何这不是秋天。于是,我们就有了现在的开篇“明月如霜”。独居女性彻夜未眠,思念不在身边的心上人,是一传统的充满情欲的意象。苏轼的这首词以一种设想的距离来处理这传统的意象,而且夹杂着作者对她志不再嫁的敬佩。

两个版本的作者“原注”给了我们两个不同的苏轼夜宿的地点。根据第二个版本,他显然是睡在自己的卧房,刚从一场春梦中醒来(“梦云”),起身漫步月下的府第,行至燕子楼(应该就是盼盼的内室,因为白居易说这是一座“小楼”)。而第一个版本的自注则说苏轼就宿于燕子楼中,似乎在刻意寻找和盼盼的联系。

开头两个押韵的小节设定了场景。我们或可以推测,这是他醒来之后的所见所闻。但从次序上来说,这应该是在他梦醒之前出现的场景,一条鱼腾跃、匿迹,泼剌声打破了静默;荷叶倾泻积存的露水,重露涓滴而下。随着我们读到寂静中的“云梦”时,唯美的夜景让我们有不同的联想。三更的鼓敲响了(大约在午夜),然后是一片叶子的窸窣,在全然的静默中被异常放大。这是有人在留心倾听。词句的次序再次传达了信息:一叶之声恰如更鼓,同唤起梦中的词人。春梦被扰,他起身独行于府衙的园中,似要寻梦,却觉知前梦已逝。

一如既往,隔绝独处的感觉使苏轼想起了他失去自由,想起了他在一个又一个驻地中迁转颠沛,想起了他不得归乡的现实。至此,盼盼与梦皆已逝去,歌词中的燕子楼只剩下了燕子。香艳的“云梦”最终变成了“人生如梦”或“古今如梦”的感慨。这通常意味着欢乐的失去,剩下的“但有旧欢新怨”。

明 唐寅 《李端端图》

纸本彩墨 南京博物院

燕子楼空,他凝神思考。在设想的未来里,他把盼盼的缺席置换成了自己的缺席。他想出了另一个人去楼空的地方,因为楼的空寂正好用来体验他的缺席。这便是苏轼所建的黄楼—一座纪念他率领徐州民众成功御洪的楼宇。这是个怪异的转折和替换,但苏轼在其他地方也用过类似的转移笔法,比如把主语转为宾语,或从“怀人之人”转为“所怀之人”。缺席不同于简单的别离;盼盼的缺席是在一座楼中(以及一系列诗作中)被体认的,苏轼把黄楼想象成了类似的一处古迹,他也将在日后成为黄楼的“缺席”者。苏轼希望把自己所到的地方全都转为他笔下的遗址。他这个计划异常成功。

或者苏轼早已知道此燕子楼非彼燕子楼,但它是一个重建的处所,让人可以怀想那个关于盼盼的故事,怀想白居易的诗作。

苏轼常常自称“多情”。这个词最好的翻译大概是“易受强烈情绪感染的”[suspectibleto strong feeling]。根据上下文的不同,“情”有时表示“感伤”,有时表示“热情”。苏轼在《赤壁怀古》中用“多情”一词形容自己,原意是说他这种性情应该会被人笑话。就某种意义而言,苏轼或许是“多情”的,但他总是在竭力抵御这种“多情”,尝试在自我和其关注的对象间制造障碍。这些障碍一般是诙谐怪诞的反讽,但至少有一次是实在的一堵“墙”,即下面这首小令《蝶恋花》:

花褪残红青杏小。燕子飞时,绿水人家绕。

枝上柳绵吹又少。天涯何处无芳草。

墙里秋千墙外道。墙外行人,墙里佳人笑。

笑渐不闻声渐悄。多情却被无情恼。

“恼”,此处译作“烦乱”[agitated],有时候也可译为“困扰”[bothered],但这也可以用来表示欲望的影响,尤其表示男性对女性的欲望。当然,墙内的少女并不“无情”,只是她不知道自己的笑声对一个过客产生了怎样的影响。他看不到她,只能从她的笑声推知这是一位“佳人”。苏轼作词时一贯热衷于把自己置于中心,此处却令人惊异地隐身了。如果词中之人是“多情”的,那么写词的人则刻意置身事外,从一定的距离观察整个场景。

对苏轼而言,这或许就是词的核心任务:他不像道学家那样试图压抑人心的起伏摇荡,他接受这种摆荡,在一定的距离之外思量它、美化它,并报之以微笑。其他的词人也努力用语言捕捉这种人心的起伏,却鲜有成功者。

明 唐寅 《陶榖赠词图》

绢本彩墨 台北故宫博物院藏

词的传统从本质上是对11世纪中后期日益严苛的宋代公共价值的歧出与反拨。词颂扬情爱,视之为生命中唯一可宝贵之物,这与其他许多居于中心地位的重要诉求背道而驰。那些诉求强势而多样,从新生的道学到社会分层再到致力解决国家的问题都有。和之前的隐逸传统类似,主情说也正是靠了反抗和拒斥那些经世诉求才获得力量的。有些人参与了“主情”的讨论;有些人则如贺铸一样,亲身实践了“主情”的生活。而苏轼却游离在所有群体之外:他无法接受道学家对人类自然响应世界方式的无视无知;他不只想要进步;王安石的新党试图将国家看作集权管理的工具,并从这个机制理解人类社会,而在他们失败之后苏轼却也不能苟同继之而来的现状;他同样无法靠传统意义上的词来拒斥一切其他的价值,因为他并不相信男女之情是生命中最重要的东西。无论是标准的社会角色,还是歧出的新角色,苏轼都不厕身其间。大部分人爱这样的苏轼,但间或也有人恨这样的苏轼。他有种天生的直觉,能在所有新旧角色之外找到一个有趣的立身姿态。

苏轼词中写到许多女性都曾为他倾心,但他不是晏几道。苏轼对女性最有魅力的时候大概是在家庭生活中。他的词中没出现过被叫出来在友人面前表演的姬妾,但他的词里有惠州的朝云。朝云侍奉他多年,一路跟随他来到广东惠州的贬所。这是苏轼词中没有“缺席”的一位女性。但她也将在惠州死去。

朝云不像晏几道的恋人那样深深焊入他的记忆,她是惨淡生活中的一种恩赐。苏轼是维摩居士,朝云则是天女,在他家徒四壁的屋里洒下花雨。苏轼晚年写给朝云的这首《殢人娇》是另外一种情词,恰可与晏几道最好的那些作品构成绝佳的对照:

白发苍颜,正是维摩境界。空方丈、散花何碍。

朱唇箸点,更髻鬟生菜。这些个,千生万生只在。

好事心肠,着人情态。闲窗下、敛云凝黛。

明朝端午,待学纫兰为佩。寻一首好诗,要书裙带。

这和苏轼那些豪放的名篇有很不一样的基调。苏轼还有两首《浣溪沙》词似乎也是写给朝云的。很显然,朝云这里问苏轼寻的一首好“诗”,其实就是他的“词”。

▼

只是一首歌:中国11世纪至12世纪初的词

[美]宇文所安 著 麦慧君 杜婓然 刘晨 译

生活·读书·新知三联书店 2022-1

ISBN:9787108072351

原标题:《宇文所安:苏轼词中“缺席”的女性》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 不降息就走人

- 商务部回应美方301调查

- 中国船东协会就美301调查发布声明

- 中国船东协会:强烈要求美方停止基于政治偏见的调查和行动

- 平安产险上海分公司助力某矿业公司完成海外铜金矿资产收购,提供1500万美元买方并购补偿保险

- 海明威名言“人可以被毁灭,但不能被打败”出自他的哪本著作?

- 联合国大会设定的节日,在每年4月12日,也叫载人空间飞行国际日

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司