- +1

阿克顿勋爵论革命与自由

阿克顿勋爵论革命

拉塞尔·阿莫斯·柯克

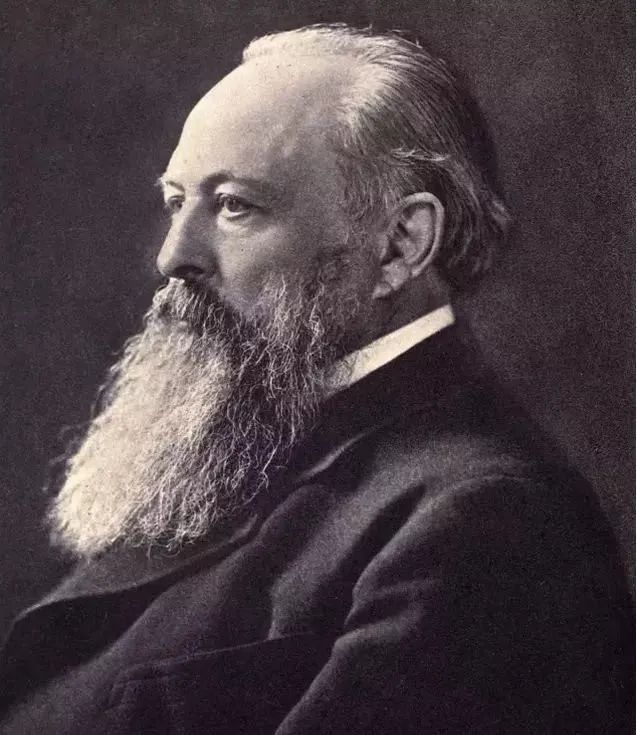

阿克顿爵士

表面看来,将阿克顿爵士的名字与过去三个世纪的历次革命相提并论,似乎非常愚蠢。阿克顿是个沉迷于档案与书堆中的人,有时被人称为他那个世纪学问最渊博的学者。他出生在上流阶层,他的亲戚中不乏红衣主教、内阁大臣和公爵。靠着自己的地位身份和住处,他没有受到他那个时代的暴力事件的冲击。在位于施罗普郡的乡下大宅中,在靠近沃尔姆斯的赫恩沙译姆的巴伐利亚领地上,在他父亲位于那不勒斯的宫殿中,或者在泰格恩瑟的别墅中,他不会看到社会的混乱失序或生活艰辛的一面;跟他那个阶层的英国人不同,他并不熟悉军事生活。

事实上,他惟一一次遭遇 19 世纪的民族主义和社会主义暴力活动,是在 1870 年的罗马,当时,意大利军队占领了该城市,而阿克顿当时在那里,则是为梵蒂冈公会议公报工作的一位抱着敌视态度的观察家。不过,阿克顿在自己的笔记、散篇文章和通信中,反复论及革命。他的主要论文和书评中有五篇直接讨论革命,他的两本完整的讲稿中有一本,即《法国大革命讲稿》,在他去世后出版。

格特鲁德·希默法尔布在她为这位大学者在使用"革命"一词的时候,阿克顿有时仅仅用其来指他所钟情的学科——观念史上的革命;在思想领域中,如同在政治领域中一样,他既致力于辨析保持连续性的必要性,又肯定在某些时代出现新事物的必要性。他也认可了发生在 17、18、 19 世纪的若干暴烈的政治革命,比如清教革命、(1688年的)英国革命、两次美国革命(你是否不知道发生了两次革命?),甚至在某种程度上认可法国大革命。

对于革命的这种宽容,发生于他的晚年。19 世纪 30 年代欧洲大陆的革命——毋宁说是起义———发生于他在那不勒斯出生前4年;而 1848年的社会主义和民族主义革命爆发时,他是奥斯科特(Oscott)的一个学童;他长大成人后,于 1853年到美国旅行了一趟,不久就跟随德林格博士学习,对民主运动心存疑惧,对民族主义抱有敌意。巴黎公社的暴行让他极为震惊,公社的拥护者于 1871年杀害了巴黎大主教,阿克顿曾带着他的孩子每天为这位善良的达尔布瓦(Darboy)大主教祈祷。通过向德林格博士学习,通过自己研读大量历史与政治著作,他开始崇敬爱德蒙·柏克,而柏克坚定地抵制那个遭到革命毁灭的"人们相互为敌的世界"。尤其是在阿克顿早年的著作中,我们或许可以就阿克顿赞扬柏克的话编出一本有趣的小册子∶他曾称赞柏克为"人类的导师",他评论说,柏克从 1790年到 1795 年间发表的历次讲话是"律法和启示录"。他赞成柏克的看法∶法国大革命乃是"自由之敌"。但随着时间的推移,阿克顿是如何评价革命的呢?他开始觉得,政治革命通常能够带来自由的增加。在这里,我们需要探讨一下阿克顿在谈到自由(Freedom or Liberty)——这正是他在研究、讲课和写作中谈得最多的话题——的时候,究竟是指什么意思。他所指的是西塞罗或基督教的自由概念,即有秩序的自由(ordered freedom),良知主宰的自由(govermed by conscience)。他当然明白西塞罗对意志(voluntas)和情欲(libido)的区分∶前者乃是具有自制力的自由(willed freedom),是具有高贵的古代罗马人美德的自由,而后者则是欲望,是不圣洁的情欲的自由。阿克顿当然也知道使徒保罗的真理,"服侍上帝是完美的自由"。阿克顿明白,权力就是不管他人是否愿意而将自己的愿望强加于他人的能力,而自由则是抵挡这种专断权力的能力。因而,真正的自由就是进行道德选择的机会,就是在尘世间履行自己的道德义务。终其一生,阿克顿爵士从来没有遭受过任何专断权力之害,但他憎恨前几个世纪的专制主义的政治制度,也厌恶这种制度在他那个时代的残留因素。他所说的自由的含义,可以从摘自他未发表之手稿中的两小段话中看出来∶

"自由的定义∶

(1)保障少数的安全;

(2)理性统治理性,而不是意志统治意志;

(3)对于上帝的义务不受人的妨碍;

(4)理性先于意志;

(5)正当高于权力。"

"自由是履行义务的条件,是良知的守护者。它随着良知而生长发育。两个领域是同时生长发育的。自由是免受一切妨碍,甚至是罪。因而,自由以意志自由为其终极目标。"

良知的自由与宗教宽容是阿克顿在追求个人与公民自由时最看重的东西;之所以会有这种成见,是因为他是个自由主义的天主教徒,他反对教皇永不出错的学说,更反对由梵蒂冈公会议所确定的东西。

但也许我们在描述阿克顿观点的发展过程的时候有点太匆忙了。在早年的著述中,阿克顿公开抨击革命乃是"混乱,是狂暴,是民族发育成长过程的断裂,有时对其生存是致命的,通常对其独立自主是致命的"。他的看法是如何逐渐改变的,我们可以通过对他有关政治革命的前后几篇文章的考察,来揭示这一点。

最早的一篇题为《美国革命的政治根源》(Polical Causes of he American Revolution),发表于阿克顿编辑的杂志《随笔》(The Rambler)1861 年5月号上;本文一直没有收入他的文集,一直到 1952 年,才被收入《阿克顿论教会与国家》(Douglas Woodnuff 编辑,Acton Essays on Church and State;中文译文见王天成等译∶《自由的历史》,贵州人民出版社,2001年)。文章一开始提到了雅典的民主制度,接着写道∶"每一民主制度的命运,每一建立于人民主权之上的政府的命运,都取决于它在两个相对立的原则——一边是绝对的权力,另一边则是法律的约束和传统的权威——之间作出何种选择。"接下来,阿克顿对于1775 年到 1786 年间的暴力事件未予置评,而直接考察 1787年起草的宪法,他写道∶"美国宪法远不是一场民主革命的产物,也不与英国的制度截然对立,它是对于民主制度的一次强有力的反动,捍卫了其母国的传统。"

写这篇文章的时候,阿克顿只有 27岁,是国会议员,在这篇极具洞察力的文章中,他将美国联邦制的治理制度,解释为自由的保证者,因为它能约束全国性的民主制度,避免临时凑成的人数占优的多数的支配。他发现,托马斯·杰佛逊对社会与政治连续性的蔑视,他主张的"死人没有权利"的学说,他对于作为大众的人民的信赖,"侵蚀了美国的共和主义,最终将颠覆共和国本身"。

阿克顿用十几页的篇幅讨论了美国制宪会议代表中普遍的保守倾向,他非常仔细地研究了他们的意见。他的看法跟近年来美国的一些学者,比如 adford、Forest McDonald、 Daniel Boorstin、Clinton Rossiter 和本人所表达的看法很接近。但28年后,在他评论布赖斯的《美利坚共和国》(The American Commonwealth)的长篇书评中,阿克顿却得出了完全不同的判断。

这些都是评论 1787年的制宪会议吗? 确实很好。但根据那篇重要文章的标题应当描述的那场美国革命,他又说了些什么呢?阿克顿爵士在本文中所写的那场革命不是始于 1775年?是的,它始于 1861 年;现在我们称之为美国内战,或者各州间的战争。

对于南方各邦的分离,阿克顿在他的文章的后面认为,乃是一场革命,其原因在于,北方即将对南方进行压制,北方贪婪的工业利益集团、狂热的废奴主义者及全国性权力的支持者,企图让南方屈服于中央政府的违宪的统治,从而将破坏真正的宪政联邦主义。民主的多数对于局部的少数、或者一种经济利益对于另一种经济的暴政,能够变得令人无法容忍,于是,南方人就起而反抗民主的专制(托克维尔曾经用这个词形容这样一种局面)。

阿克顿写道∶"摧毁联邦的,完全是法国大革命式的那种伪劣民主制度,它使英国的传统和制度分崩离析了。围绕着禁止航运、贸易限制、国内进步、银行特许法案、新州的创立、获取新疆土等等爆发的所有重大争论,都是这一重大变革过程中的阶段,是从根据英国模式所创建的政体,向模仿法国模式的政体转变的过程中的步骤。"阿克顿的结论是,"南方各州的分离……从政治的角度看,主要应被视为对革命学说的一次抗议、一场反动,是沿着与欧洲盛行的方向相反的方向前进。"他的结论是∶这场邦联革命是旨在保卫自由的一场起义,而法国革命——及随后在欧洲发生的起义——已被证明是通往骇人听闻的暴政之路。

阿克顿爵士充满敬意地大段引用约翰·卡尔霍恩(John C. Calhoun)关于并存的多数(concurrent majorities)的评论;他在这样的问题上同意"美国最有影响力的记者"奥勒斯特斯·布朗森(Orestes Brownson)的看法;他将托克维尔引为权威。他揭露了北方工业利益集团开征的保护性关税的不义;他批评废奴主义者显示了"同样抽象的、理想的专制,这种专制对于天主教精神和英国人的精神同样抱有敌意"。这篇文章是外国观察家对于邦联事业所作出的最好的辩护,是符合柏克和托克维尔精神的彻头彻尾的保守主义的论断。

但到了 1889 年,阿克顿对于 1781年制宪会议代表们的信念和认识的看法,发生了根本变化,而他在 1861年写的《美国革命的政治根源》中曾将这些信念和认识描述为美国政体的源头。当时他强调了制宪者不受抽象的学说与空谈的教条之束缚的自由;他宣称,制宪者们都尊重英国的制度、习俗、惯例和历史传承下来的遗产。而在为詹姆斯·布赖斯的《美利坚共和国》一书所写的、发表于 1889 年《英国历史评论》上的书评中,他发现,面对1787 年制宪会议代表对习俗、惯例和英国的制度所持的保守主义态度这一事实,布赖斯的评价跟他于 18年前的评价是一样的——然而,唉,阿克顿却反对他的自由主义同仁布赖斯、也就是说反对他本人以前的评价。

现在,他声称,美国革命"作为形态最纯粹、也最完美的抽象革命,最充分地展示了反抗的律法(the law of resistance)"。他无视柏克、根茨(Gentz)等研究过美国独立战争的人士的判断,坚持认为,美洲人不是为了其宪法权利——柏克曾称之为"英国人的特许权"——而战,而是为了抽象的自由而战。那么,为什么他们要计算成本,我们为什么又要计算成本呢?因为美国革命教导我们,"人应当武装起来反抗那种对他们的自由来说哪怕是很遥远的、正在形成中的威胁;即使这块阴云没有巴掌大,显示民族的存在、牺牲生命与财富、让鲜血遍洒、打碎王冠、权杖、把议会扔进大海,也是他们的权利和使命。根据这一颠覆原则,他们创建了他们的共和国,正是靠着这一功绩,他们将这个世界提升到新的轨道上,使历史走上了新的方向。在这里,我们将只拥有被打碎的锁链,被放弃的过去,先例和成文法规将被不成文法取代,儿子将比他们的父亲更明智,观念扎根于未来,理性将如阿特罗波斯(Atropos,命运三女神之一)一样清纯。"

十分好听。但在那些曾经为了推进抽象的原则而跋涉在血泊之中的人看来,这样的豪言壮语,出自一位正当盛年的贵族之口,未免太过虚伪,他从来没有经历过任何打击,居住在维多利亚女王治下的英国或霍亨索伦王朝治下的德国的乡间大宅。阿克顿曾读过马克思的书,他也曾强烈敦促他的朋友格拉斯通读一读。在这一段关于美国革命的说辞中,我们不就听到了马克思提出的通过大规模血腥斗争实现终极革命的那种学说的回声?

人类中有一些人,年轻的时候确实比中年时更明智;阿克顿可能就属于这样的人。也许,在阿克顿的想象中,一直滋长着一种对于革命的迷醉——不仅仅是观念领域里的革命。因为他的看法竟然是,一切推翻既有的、自满的权威的革命,至少从长远来看,都会使每个人获得更多的真正的自由;这样的看法,在今天的我们看来,当然太天真了。

而这种看法却贯穿在他于世纪之交在剑桥大学发表的《现代史讲稿》中。他赞扬清教革命——即英国内战——的流血冲突,因为它推翻了斯图亚特王朝的专制制度,尽管这场革命制造了一个克伦威尔;他赞许(1688 年的)英国革命,尽管它废黜了一位天主教国王,开启了持续到 1745 年的争斗。因为尽管它有这样那样的错,但阿克顿认为,王位继承法(the Act of Setlement)"是英格兰民族所做过的最伟大的事情",因为它确立了国会在行政和立法中的至高无上地位。阿克顿称许美国革命的那一课(这一次倒确实是在讲述 1775年开始的那场战争)则要节制一些,与 1765 年到1775 年间柏克的讲话基本一致。阿克顿指出,北美的英国人并没有遭受压迫∶"并没有可以怨恨的暴君。从很多方面看,殖民者自主的范围比英国本国人还要完整。"但他却似乎对列克星敦、康克德(Concod)和邦克山(Bunker Hill)战役大加赞赏。

这样承认、甚至是热情地赞扬革命的狂暴,与阿克顿自己所主张的原则有点不相称,他曾认为,目的不能证明手段的正当性;也与他将谋杀谴责为最大的罪恶的原则不相容。拉尔夫·瓦尔多·爱默生(Ralph Waldo Emerson)(阿克顿有点看不起他)教导我们说∶"愚蠹地坚持一样东西,是小心眼儿的才智之士身上最可怕的东西。"我也在别处曾经评论说,虚幻的乐观主义,是那些热情奔放的才智之士常犯的罪孽。阿克顿一遍又一遍地表达他的信心∶良知的普遍的发育,最终将通往完美的、或接近完美的普遍的自由。这显然是忘记了基督教中关于原罪的教义。而只要有益于在通往良知的这一锡安山的道路上取得进步,阿克顿准备原谅大规模的屠杀。

我们来看看他对克伦威尔的弑君议会合法而不公正地处死查理一世、劳德大主教和斯特拉福爵士作出的令人不安的评论∶"我们不能不怀疑,这三大牺牲者是否……该遭此命运。可以肯定,他们是被非法处死的,因而是不正当的……但如果不了解为实现更完美而稳固的自由而必须不断进步的观念和自由人的神圣权利这样的观念,我们是不能从现代政治无比的错综复杂中理出头绪的。用这一标准来衡量,这三名犯人必须被处死。这一原则根深蒂固,无远弗届,我们必须准备观察,这一原则将如何被应用于其他成千上万的例子中,应用于其他国家,应用于其他时代,尤其是应用于我们所生活的这个时代的这个国家的这个例子。"

从阿克顿的上述句子中,我们是不是可以发现这样的涵义∶那些如此愚蠢地挡在实现某些宏伟原则——比如说自由——的道路上的男男女女们,不管是有意地,还是无意地,都必须被推到一边去,或者就像 20 世纪的意识形态专家们所说的"予以清洗"? 这不由让人想起罗兰夫人的哀叹∶"啊,自由,多少罪恶假汝之名以行!"在讲授清教革命的时候,阿克顿正在紧张地准备他的下一门课程∶法国大革命讲座。路易十六、他的王后玛丽·安托瓦内特及别的国家成千上万的人们,难道都注定了属于要被处死的罪犯? 如果是的,那么,罗兰夫人是否也该被处死?查理国王、斯特拉福和劳德不属于对于那种含糊其辞的普遍的自由——可以通过良知的完善而获得的自由———迷狂的家伙,于是,他们的脑袋就该搬家,即使是非法的、不正当的——这可真是一个高尚的悖论。

越接近晚年,阿克顿爵士似乎越来越钟爱抽象的学说与理论教条,而他在 20 多年前所写的《美国革命的政治根源》一文中,曾大力抨击这些东西。尽管法国大革命导致了那样的后果,即立即陷入大恐怖,但"自由、平等、博爱"的口号是不是唤醒了他身上某些矛盾的、不明智的东西,与他格格不入的东西?在他关于清教革命的讲稿中,不也有一点马克思所说的无情的神圣化或人格化历史的痕迹?而在这种历史隆隆前进的道路上,反动分子不是必须被彻底粉碎吗? 阿克顿觉得,他能从历史中辨析出神意的脚步。然而,将神意与历史联系在一起是很危险的。神意除了是仁慈的,难道不能是暴虐的?

在就任剑桥大学钦定近代史教授的就职演讲(1895 年)中,阿克顿提出,历史揭示了通往更大程度的自由的神意的脚步。他希望∶"历史学将帮助你们看到,高居于人类之上的基督救赎人类的活动没有失败,而是在增长;神的统治的智慧不是表现在这个世界的完美上,而是表现在其进步中;人类所得到的自由是建立在不断进步的文明之各种条件综合形成的精神成果。然后,你们就会明白一位著名哲学家说过的一句话∶历史学就是对宗教的真正的证明。"(在这里阿克顿所说到的哲学家是莱布尼茨)

但就在这篇就职演讲的后面,这位钦定教授却感到害怕。难道不正是暴力革命,而非历史的反思或良知日益占据支配地位,才形成了人类自由获得增进的那些巨大变革? 他难道不是自相矛盾了吗?

阿克顿爵士对他的听众说∶"彻底地征服社会这样的事,经常是靠暴力而不是靠仁慈的艺术才能做到。假如这个世界将宗教自由归功于荷兰革命、将宪政政府归功于英国,将联邦制共和主义归功于美国,将政治平等归功于法国及其后来者,那么,我们这些温顺而专注的历史研究者又有什么用呢?革命者的胜利,取消了历史学家。过去一个世纪的革命通过其自己的鼓吹者,与历史切断了关系。革命的追随者拒绝去了解历史,他们准备毁灭历史记录,并废黜那些并未触犯别人的历史学教授们。"

阿克顿本人在晚年是否也在追随这种时髦而拒绝历史?他已经开始与柏克拉开距离。因为柏克是习俗、惯例、历史遗产、先例的捍卫者,因而,他生活在已死的过去,而他,阿克顿,却要将习俗和惯例推到一边去,要甩开这些过去的死人之手,是今天和未来的捍卫者,要让可靠的原则,而不愿让人类过去的经验来指导自己,这些原则将带来奇迹。他已经开始像托马斯·杰佛逊那样说话了,咕哝着"死人是没有权利的"。

在回答他自己提出的"温顺而专注的历史研究者"有什么用的问题的时候,阿克顿多少有点无力地说,革命事件尽管是狂暴的,但在具有较高才智的人士那里,却激起了健全的反应,再一次激发出了他们对于历史的兴趣。19 世纪涌现出了解释历史的保守主义和自由主义学派。大量重要档案也已经向学院历史学家开放。这样,历史学家已经有可能逼近历史真相。良知开始发挥作用——是受到调教的良知,而不仅仅是个人作出判断的混乱的良知。在 19 世纪走向其闭幕的时候,让我们为历史学欢呼。自由主义难道不也正在一路高歌猛进吗?

最后我们来看看阿克顿爵士关于法国大革命的讲稿,在他去世前三年,他在剑桥大学讲授了四次,并于 1910年出版。这本书是明晰的、精确的,反映了阿克顿方法的彻底性,也表明他阅读、考证了大量文献档案。这本书足可以与托克维尔、泰纳、卡莱尔等人关于法国大革命的著作比肩而立;沙马那本令人印象深刻的著作《公民∶法国大革命编年史》(Schama,Citizens∶ A Chronicle of the French Revolution,1989)或许可以对读者阅读本书有所裨益。阿克顿知道,在法国,确实需要进行某些革命;但最终到来的革命却碾碎了自由。正是这场革命的狂暴,似乎驳斥了阿克顿的假设∶连续的革命将永久性地终结专断的国家政权。"通过一连串狂暴的震荡,各个民族一个接一个地奋力挣脱了过去,逆转了时间的方向和成败的判断标准,将整个世界从死人的统治中拯救了出来。"这是阿克顿在其近代史讲座中关于近代国家的开端那一讲中所说的话。那么,法国大革命真的是一次拯救行动吗?事情从1789年一开始就多少搞错了,而阿克顿也认识到了这个令人不悦的事实。阿克顿察觉到,《人权宣言》是建立在谬误之上的。令人惊讶的是格特鲁德.希默法尔布在她所写的阿克顿传记中却竭力说报读者相信。对于人权宣言),“阿克顿除了赞扬外,没有别的看法”。我们难道可以把下面一段摘自第七讲的话当作是赞扬吗:

经过一段短暂的辩论。在没有遇到多少反对声音的情况下.8月20日,《人权宣言)获得通过。国民议会在本月初就已经与历史决裂了,到了月底,它则试图构建未来、并为未来制定规则。这是它一直在从事的工作,也是大革命永恒的遗产。正是通过这些原则,一个新时代展露在人类面前。就是这印出来不足一页纸的宣言,其分量要重过所有的图书馆。其力量要强于拿破仑的所有军队;然而,它却并不是卓越的心智的产物,没有打上狮爪的标记(意谓其不是出自名家之手——译者注)。从中可以看出笛卡尔式的明晰,但却没有逻辑,不够精确,也没有法国思想的彻底性。它没有说明,自由是目标而不是出发点。也没有说明,左右人的整个生活的,应当是他所获得的天赋,而不应当是可以投资的某种资本,或不应当是得靠无数条件合在一起才能形成的某种东西。因而,那些说它存在缺陷、并且它的缺陷已经成为一种威胁和陷阱的人士的指责是完全正当的。

从这一《人与公民权利宣言》开始,法国的进路以不断升级的暴力通向了大灾难,大革命很块吞噬了他的孩子——追求自由的激情蹂躏了秩序与公义;而一个尚可接受的社会,则要求同时实现这三原则。

雅各宾党人对于自由的渴望毁灭了整个欧洲大陆,而只有借助武力和一位主子,才能阻止它毁灭整个文明。拿破仑·波拿巴曾自豪地夸耀说∶"我降服了那种蹂躏整个世界的创新精神。"

当然,雅各宾党人的自由概念,并不是阿克顿所接受的自由观念;他也从来没有对平等观念喝彩过,他所承认的唯一的博爱也是基督教的兄弟情谊。他所想象的自由,更多的是英国式的自由,是在七个世纪中靠着信念和制度的连续性而发育成长出来的自由,在这一过程中,革命只是偶一为之,对自由的进步的推动作用不大,且其范围很有限。但他和他的朋友格拉斯通都像维多利亚时代的人们一样对普遍的进步充满期望;如果不是他相信革命乃是一根马鞭的理论,他甚至可以被称为社会向善论者(meliorists,即认为社会可以通过人类自身的努力而达到完美状态——译者注)。

阿克顿 1902 年去世,十几年后,这个世界进入了阿诺德·汤因比所说的麻烦时代(a time of toubles)——如果我们相信另一位杰出的历史学家费迪南·布劳代尔的话,则这个时代可能要到 21世纪到来之时才能结束。自 1914年以来,自由的呼号在几乎每个国家都能听到,但在世界的大多数地方,人们所得到的却是暴政。性质最为狂暴的革命令非洲大部分地区陷入灾难;东欧只是到了现在才开始有望稍微恢复秩序。拉丁美洲,或者说它的大部分地区,仍然处于动乱之中。阿克顿曾希望革命成为进步和解放的工具,这一希望已经被打破了。相反,在20世纪,一般地说,"革命"这个词已经意味着无产阶级抢掠富人财富的机会,或者还有砍掉富人的脑袋的机会。诚如柏克所说过的,在每一场大革命景观的尽头,都矗立着断头台。

我向你们推荐一篇文章,题为《这个可怕的世纪》(This Terrible Century),是杰哈特·尼梅耶(Gerhart Niemeyer)写的,发在《校际评论》(The Intercollegiate Review)1993 年秋季号上。“我们在相对富裕的环境中享受着生活,享受着一个欣欣向荣的文化所提供的教育和艺术,也享受着和平,对于我们来说,这个世纪当然似乎有充分的理由让我们自我庆祝一番。"尼梅耶博士写道,"但在未来的历史学家眼里,这个世纪可能会初人类历史上最糟糕的时代之列。也就是说,一位能够辨清好精神与坏精神、对于心灵的要求足够敏感、善于在官方文件的字里行间读出深意的历史学家来说,很有可能会得出这样的结论。他一定会对极权主义现象……这种历史上的新奇东西、对于意识形态的统治——它导致了普遍的奴役、而以前却只有私人奴隶制度——表示惊奇。“

阿克顿爵士是那群能够辨清好精神与坏精神、对于心的要求足够敏感、并善于解读文献档案的历史学家中之佼佼者。如果他看到了我们 20 世纪最后十年的景象,该是何等的惊骇!每个人都仍然在要求获得更大的自由,但在这个国家,人们所要求的是"生活时尚的自由",是情欲的自由,而不是意志的自由。波斯尼亚人释放出了彼此大屠杀的自由。南非的班图人现在获得的所谓自由,不过就是让 30 年前获得解放的刚果大恐怖重演一遍而已。我们在哪个国家看到了阿克顿所鼓吹的良知的影响力得到幸运提高的事情?

除非以某种健全的秩序——精神世界的秩序和政治实体的秩序(order in the soul,and order in the commonwealth)——为基础,自由是不能永久延续的。不管怎样,革命是秩序的断裂,因而总是一剂猛药。由于这个原因,今日严肃地研究历史的人士有充足的理由认为,艾里克·沃格林(Eric Voegelin)和克里斯托佛·道森(Christopher Dawson)这样的历史学家,也即追求秩序的历史学家(historians of order)要比阿克顿这样的历史学家高明。尽管如此,我从反复诵读阿克顿有关自由的文章中,仍享受到巨大的乐趣,并郑重地向你们推荐这些文章。阿克顿爵士,现在,你已升入神灵的国度,不管杰佛逊曾经说过什么,你和所有的逝者都仍有权利;因为,我的上帝,你是那些现在生活在永恒中而又给予我们生活的勇气的人士之一;我祈祷,在一个被巨兽般的意识形态压迫的革命的时代,你的著作仍然会被人们阅读。

原标题:《阿克顿勋爵论革命与自由》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司